长江经济带高铁开通对城市生态效率的影响

——基于DID与SDID的实证分析

邓荣荣,张翱祥,陈 鸣

(南华大学 经济管理与法学学院,湖南 衡阳421001)

一、引 言

自2008 年京津城际铁路开通以来,我国陆续开通了多条高速铁路,截至2019年底,中国高铁运营里程突破3.5万公里,约占全球高铁网的七成,是世界上唯一高铁成网运行的国家。高铁的开通压缩了城市之间的时空距离,促进了生产要素的跨区域流动,对于地区经济发展具有显著的影响。经济的发展往往伴随着资源投入和污染物排放的增加,以长江经济带为例,长江经济带是我国重要的经济增长极,但在经济快速发展的同时,资源和环境也面临着压力,资源约束趋紧,酸雨雾霾等环境问题频发。2014 年国家发改委印发《关于依托黄金水道建设长江经济带的指导意见》,指出要把长江经济带打造成为生态文明示范带,习近平总书记更是在2016 年、2018 年先后指出,长江沿线要“共抓大保护,不搞大开发”。2020年党的第十九届五中全会强调“必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,推进美丽中国建设”。那么中国如火如荼的高铁建设是否促进了沿线地区生态文明建设?是否产生了经济发展和环境保护的双重政策福利?未开通高铁的地区是否会受到开通地区溢出效应的影响?对上述问题的解答有利于更加深入地认识高铁开通对地方经济和生态的综合影响。

有关高铁开通效应的研究非常丰富,主要集中在高铁开通对城市交通可达性(李金锴和钟昌标,2020;叶德珠等,2020)[1-2]、经济增长(刘勇岩和李政,2018;唐可月,2020)[3-4]、产业结构(邓慧慧等,2020;黎绍凯等,2020)[5-6]、科技创新(卞元超等,2019;杨思莹和李政,2020)[7-8]、出口贸易(张梦婷等,2020;高云虹等,2020)[9-10]、污染排放(杨思莹和路京京,2020;李建明和罗能生)[11-12]、地区平衡发展(何天祥和黄琳雅,2020)[13]以及城乡收入差距(俞峰等,2020)[14]等关系的研究,其中与本文关系密切相关的是高铁开通对区域经济增长与污染减排的研究。学术界普遍认为高铁开通提高了城市之间的交通可达性,压缩了城市间的时空距离,强化了知识与技术溢出,带动了城市要素集聚,促进了经济增长(刘勇政和李岩,2018;唐可月,2020)[3-4]。在此基础上,一些学者研究了高铁开通对经济增长异质性影响,例如,宗刚和张雪薇(2020)利用2005—2018 年中国286 个地级市的面板数据采用双重差分模型分析了高铁开通对经济高质量发展的影响效应,研究结果表明,高铁对东部地区城市、大城市、沿海城市、非资源型城市、省会城市、高等级创新能力城市和高等级教育水平城市的促进作用尤为显著[15]。唐可月(2020)以哈大高铁和郑西高铁为例,采用倍差法分析高铁对站点城市经济增长的影响,研究发现,郑西高铁显著促进了站点城市的经济增长,纵线哈大高铁对经济增长作用不明显,高铁作用存在异质性[4]。任晓红等(2020)采用双重差分模型分析高铁开通对县级和地级中小城市经济增长的影响,研究发现,无论从短期还是从长期看,开通高铁对县级中小城市人均GDP增长率影响并不显著,但从长期看其对地级中小城市却表现出显著为正的作用[16]。一些学者从空间视角下要素流动的角度探讨了高铁开通的经济增长效应,认为高铁开通加剧了中心城市的“虹吸效应”或“溢出效应”,对中心城市与周边城市的经济增长产生了不同的影响,例如,颜银根等(2020)从边缘地区是否拥有地区特定要素着手,构建空间一般均衡模型,采用双重差分法对高铁开通与经济增长的关系进行经验检验,研究发现,高铁开通加剧了地区特定要素贫瘠的边缘地区的衰落,同时也可能会促进地区特定要素丰裕的边缘地区的崛起[17]。林善浪等(2020)利用全国县(区)、市、旗层面的数据,采用倾向得分匹配双重差分方法实证发现,高铁开通对站点城市经济的促进作用主要来源于对周边地区的“负邻近效应”,测算出的作用半径为距离站点30~110 千米以内的地区[18]。黄振宇和吴立春(2020)以京沪高铁作为研究对象,基于空间经济学理论分析了京沪高铁对其沿线区域经济增长的影响,研究发现,京沪高铁对沿线城市发展同时具有虹吸效应和溢出效应,虹吸效应促进了高铁沿线城市经济和第三产业的极化发展,溢出效应则表现为沿线一线城市第二产业向沿线其他城市的溢出[19]。

有关高铁开通的污染减排效应的研究普遍认为高铁开通具有积极的污染减排效应,例如,杨思莹和路京京(2020)运用双重差分模型、中介效应模型等方法,实证分析了高铁开通的减排效应及其作用机制,研究发现,高铁开通能够有效抑制城市污染物排放量,高铁开通能够有效促进城市科技创新,进而抑制二氧化硫排放量[11]。李建明和罗能生(2020)将连续双重差分和空间计量回归模型相结合,实证检验高铁开通如何影响雾霾污染水平及其空间溢出效应,研究发现,开通高铁可以显著降低城市雾霾污染水平,且表现出规模收益递增的特征,高铁开通通过对公路客运量进行替代和促进产业结构调整实现了雾霾减缓效应[12]。范小敏和徐盈之(2020)构建双重差分模型实证考察了高铁开通对工业污染排放强度的影响,研究发现,高铁开通的收入效应和集聚效应总体上有利于降低工业污染排放强度,高铁开通的污染减排效应存在区域异质性,中西部地区和泛珠三角地区的污染减排效应更为显著[20]。

基于对以往文献梳理,本文边际贡献大致体现在以下几个方面:第一,大多有关区域一体化的研究仅集中于经济发展或环境污染的某一方面,统筹经济环境双重影响的文献较少,本文选用了生态效率这一指标,更能体现高铁开通对经济发展、污染减排的综合影响;第二,已有的文献均研究了高铁开通对沿线站点城市的直接影响,并未考虑空间视角下高铁开通对沿线城市周边地区的溢出效应,本文拟从本地和空间两个视角分析高铁开通对城市生态效率的影响;第三,本文证实了高铁开通对于城市生态效率具备双重影响,也为高铁网络的进一步建设提供参考依据。

二、理论机制与研究假说

(一)高铁开通对节点城市生态效率的影响

生态效率最早由Schaltegger 和Sturm(1990)[21]提出,是指某一地区在一定时期内经济增加值与资源投入和环境负荷的比值。一地区生态效率越高表明该地区利用有限的资源创造出了更多的产值,并产生了较低的环境污染。采用生态效率这一指标可以综合考量经济增长效应和污染减排效应。高铁开通对经济增长的影响可分为两方面:一方面,高铁的建设直接增加了铁路产业本身以及相关产业投资的增加,而且一些厂家会选择在节点城市提前增加固定资产和生产性投资,以寻求便利的交通条件和潜在的商品市场,两类投资的增加将通过投资乘数效应直接促进地区收入的增加;另一方面,高铁建成后,提高了区域内城市的可达性,加速了区域内生产要素的流动,削弱了区域间的贸易壁垒,缓解了市场分割,促进了生产要素和商品的自由流动,压缩了生产要素市场与企业及企业与商品市场的时空距离,推动了要素的优化配置和商品贸易的发展,最终促进区域经济的增长。有关高铁开通对污染排放的影响:一方面,高铁的开通改变了以往的交通运输结构,对传统的铁路运输和公路运输产生了有效的替代,与传统的交通运输方式相比,高速铁路具有能耗低、污染小、舒适度高、效率高等优势(李建明和罗能生,2020)[12];其次,交通替代有效缓解了交通拥堵,降低当地空气污染水平,因此,高铁开通可以通过交通替代产生污染减排效应。另一方面,高铁开通通过优化资源配置,实现了生产要素的集约利用,提高资源和能源利用效率,在促进区域经济规模增加的同时,实现规模经济和集聚经济效益,推动劳动力蓄水池、知识技术溢出、中间产品共享等正外部性的发挥,对污染减排产生有利的影响。综上,本文提出假设1:

高铁开通同时具备“经济增长效应”和“污染减排效应”,促进了城市生态效率的提升。

(二)高铁开通影响城市生态效率的中介机制

已有的文献证实高铁开通促进了区域内产业结构的升级(邓慧慧等,2020)[5]以及技术创新水平的提升(杨思莹和李政,2020)[8],而产业结构升级和技术创新是区域经济可持续发展的主要动力(梁丽娜和于渤,2020)[22]。本文认为高铁开通会通过产业结构效应和技术创新效应对沿线城市生态效率产生影响。

(1)高铁开通促进了节点城市产业结构的升级,促进了城市生态效率的提升。第一,高铁开通弱化了区域之间的贸易壁垒,实现了资源的优化配置,整合了区域内的资源,使生产要素流向了效率更高的行业和地区,促进了产业结构由低级向高级转变。第二,高铁运输本身作为运输服务业,其扩张直接刺激了第三产业的发展,高铁开通强化了地区之间的时空收敛效应,加速了区域间人员的流动,促进了要素流动性较强的服务业的发展,增加了节点城市服务业集聚程度,大量的旅客涌入旅游资源丰富的节点城市,促进了餐饮业、旅游业等服务行业的发展,增加了相关行业的就业机会,从而促进了产业结构的升级。第三产业多为低能耗、低排放且经济贡献度较高的绿色行业,产业结构升级对城市生态效率的促进作用已经成为共识(韩永辉等,2016)[23],因此高铁开通可以通过产业结构效应促进城市生态效率的提升。

(2)高铁开通促进了节点城市的技术进步,促进了城市生态效率的提升。第一,高铁开通提升了城市间的通达性,能够缩短商务旅行时间,有利于学术交流活动的举行以及知识型人才的跨区域流动,提升了节点城市的人力资本水平,通过人力资本积累效应形成知识创新,促进城市科技水平的提升;第二,高铁开通降低了城市间的贸易成本,带来了产业集聚,产业的专业化集聚为企业间的知识技术溢出效应提供了良好的外部性环境,有利于技术扩散,降低了单个企业的研发风险,使企业从溢出效应中获益,促进了科技水平的提升;第三,随着高铁节点城市经济收入的增加,城市将增加财政支出,完善基础设施服务,将进一步吸引高素质人才以及高端科技行业的进入,从而促进技术水平的提升,形成经济增长与技术进步的良性循环。Gross⁃man 和Kruger(1991)在研究经济增长与环境污染的关系时,强调了技术进步对污染减排的关键作用,认为越先进的技术往往越绿色[24]。因此,技术进步在促进经济增长的同时,也提高了各类生产要素的利用效率,降低了环境污染,促进了城市生产效率的提升。

综上,本文提出假设2:

高铁开通过产业结构效应和技术创新效应促进了城市生态效率的提升。

(三)高铁开通对城市生态效率的溢出效应

通过以上分析,初步确定高铁开通可以有效提升城市生态效率。那么未开通高铁城市的生态效率是否会受到影响?高铁城市产生本地效应的同时是否存在溢出效应?对此问题的回答可分为以下两个方面:

(1)高铁开通对节点城市周边城市产生了“虹吸效应”。高铁开通促进了节点城市服务业集聚,创造了大量的就业机会,使劳动力等生产要素向节点城市集聚,对周边城市产生了“虹吸效应”,不利于周边地区的经济增长,同时节点城市服务业投资的增加则会挤占工业生产性投资(张明志等,2019)[25],促使高能耗、高污染产业流向周边地区,实现本地区的“去污染化”,不利于周边地区产业结构升级。黄振宇和吴立春(2020)研究发现,京沪高铁通过虹吸效应促进了高铁沿线城市第三产业的极化发展,溢出效应则表现为沿线一线城市第二产业向沿线其他城市的溢出。因此这种产业结构的动态变化存在于节点城市之间以及节点城市与非节点城市之间[19]。

(2)高铁开通对节点城市周边城市产生了“溢出效应”和“同城化效应”。高铁开通促进了市场一体化进程,形成区域内更大的要素和商品市场,使得各节点城市与非节点城市之间各种要素资源流动更加频繁,强化各地区的专业化生产能力,如此,由高铁站点向外辐射,产生“同城效应”,促进了区域要素资源的优化配置,从而提升了周边地区的生产率以及资源利用效率,产生了正向的溢出效应。其次,根据增长极理论,在一个空间内,由于城市间的创新水平差异,导致经济增长集中在某一中心极点上,随后会通过各种渠道产生扩散效应(高华荣,2018)[26]。高铁作为一种现代化基础设施,其开通促进了这种扩散效应的发挥,促进了知识技术在空间内的溢出,有利于节点城市周边城市技术水平的提升。

综上,本文提出假设3:

高铁开通对节点城市周边地区生态效率产生了影响,作用的大小和方向取决于“虹吸效应”和“溢出效应”的大小。

三、研究样本、模型及主要变量定义

(一)研究区域

长江经济带是指长江沿线九省二市组成的沿江经济带,是以上游的成渝城市群、长江中游城市群以及下游的长三角城市群为主体衔接而成的内河经济带,长江经济带沿线气候、区位、文化等条件较为相似,区域内的经济集聚、产业转移、技术溢出等经济集聚活动日益频繁,为研究高铁开通的直接效应和溢出效应提供了合适的研究样本。本文的研究样本为2007—2018 年长江经济带108 个城市的面板数据,根据国家铁路局公布的数据,2007—2018 年,本文的研究样本中共有74 个城市开通高铁,占样本城市总数的68.5%。图1 显示了截至2018年长江经济带开通高铁城市的分布。

图1 截至2018年长江经济带开通高铁城市分布

(二)研究模型

测度高铁开通对生态效率影响的政策净效应是本文实证研究关键,本文拟采用在政策评估领域应用较为成熟的双重差分方法(Difference-in-Dif⁃ference,DID)进行基准模型设计。基于准自然实验的双重差分方法可以很大程度上避免内生性问题的困扰,具体思路是:高铁开通可被视为一个准自然实验,高铁开通仅对于沿线站点城市产生影响,多期DID模型设定为:

其中:Ecoit为i城市在t年的生态效率,i=1,2,…,N,t=1,2,…,T;ui为城市固定效应;vt为时间固定效应;Treatedi为分组虚拟变量,Treatedi=1 表示城市开通高铁,Treatedi=0表示城市未开通高铁;Timet为时间虚拟变量,开通高铁的城市在开通后的年份取Timet=1,高铁开通前的年份取Timet=0;系数α即为双重差分结果;Xit为i城市在t年的k维控制变量;γ为1×k维待估系数;ε为随机误差。将Treati×Timet合并为高铁开通虚拟变量DIDit,并将式(1)写成向量形式:

其中:Eco为NT×1维被解释变量;u为NT×1维城市固定效应;DID为NT×1维高铁开通虚拟变量;LT为NT×1维政策虚拟变量;X为NT×k维控制变量矩阵;γ为1×k维待估系数;ε为NT×1维随机误差。

(三)主要变量定义与数据描述

本研究原始数据来源于《中国城市统计年鉴》(2008—2019 年)以及各市的年度统计公报,部分缺失数据通过前向或后向插值法补齐。各主要变量定义如下:

(1)被解释变量。本文采用数据包络分析法(DEA)对生态效率进行测度。传统的DEA 方法CCR 和BCC 计算出的只有“好产出”的决策单元效率,未考虑“坏产出”,忽略了生产过程中产生的环境负外部性,并且也未考虑投入产出变量的松弛问题。Tone(2003)[27]提出的包含非期望产出的SBM模型,把松弛变量和非期望产出加入传统DEA 模型,解决了投入产出松弛的问题并有效测度了环境效率。本文采用SBM-Undesirable模型测度长江经济带各市的生态效率,选取的投入产出指标见表1所列。

表1 投入产出指标

在投入端,采用永续盘存法计算固定资产投资存量,为避免因初始存量过低导致效率测算存在误差,将2002 年的固定资产投资作为初始资本存量;在能源消耗方面,由于城市尺度的能源数据缺失,本研究采用省级能源强度反推城市能源消耗量,首先采用《中国能源统计年鉴》中给出的2007—2018 年各省份能源消耗总量(万吨标准煤)计算各省份的单位产值能源消耗量,再根据各市的总产值计算能源消耗总量。在产出方面,关于CO2排放量的计算,由于能源结构未知,本文采用国家发展改革委员会推荐的0.67吨碳/吨标煤的系数推导CO2排放系数为2.457 吨/吨标煤,计算各市CO2排放量。

(2)核心解释变量。高铁是否开通取决于城市是否设有高铁站,本文考察了长江经济带2007—2018 年的高铁开通情况,发现先后共有74 个城市建成高铁站,为高铁节点城市,鉴于每年的12月份是高铁密集开通的时间点,因此将下半年开通高铁城市的虚拟变量滞后一年,视为在下一年开通高铁。

(3)控制变量。本文控制了以下变量。①人口密度(pi),采用年末人口总数与地区总面积比值来表示,表征人口密度对生态效率的影响;②财政支出(gov),采用财政支出与地区生产总值的比值表示,表征财政支出对生态效率产生的影响;③人均地区生产总值(rgdp),表征经济发展对生态效率产生的影响;④外商投资(fdi),采用外商直接投资与地区生产总值的比重表示,验证外商直接投资是否产生污染避难所效应或污染光环效应;⑤环境规制(reg),采用建成区绿化覆盖率表示,表征环境规制对生态效率的影响。

表2为各变量的描述性统计。

表2 主要变量描述性统计

图2显示了生态效率的时空分异,根据2007年生态效率的生态效率值,按照自然断点分级法将其分为四个等级。可以看出,2007 年长三角地区的生态效率最高,长江中游地区次之,长江上游地区最低,沿海城市以及湖南和四川的部分城市生态效率较高,处在第一等级。2007—2014 年生态效率具有普遍下降的趋势,但空间分布格局没有显著变化。到2018 年,长江经济带城市的生态效普遍达到较高等级,生态效率较高的城市由东部沿海向内陆呈“T”型分布格局,形成了带状结构,这可能与2014 年《关于依托黄金水道建设长江经济带的指导意见》的颁布有关,“绿色生态长廊”建设有所成效。

图2 长江经济带生态效率时空分异

四、主要实证结果

(一)基准模型回归结果

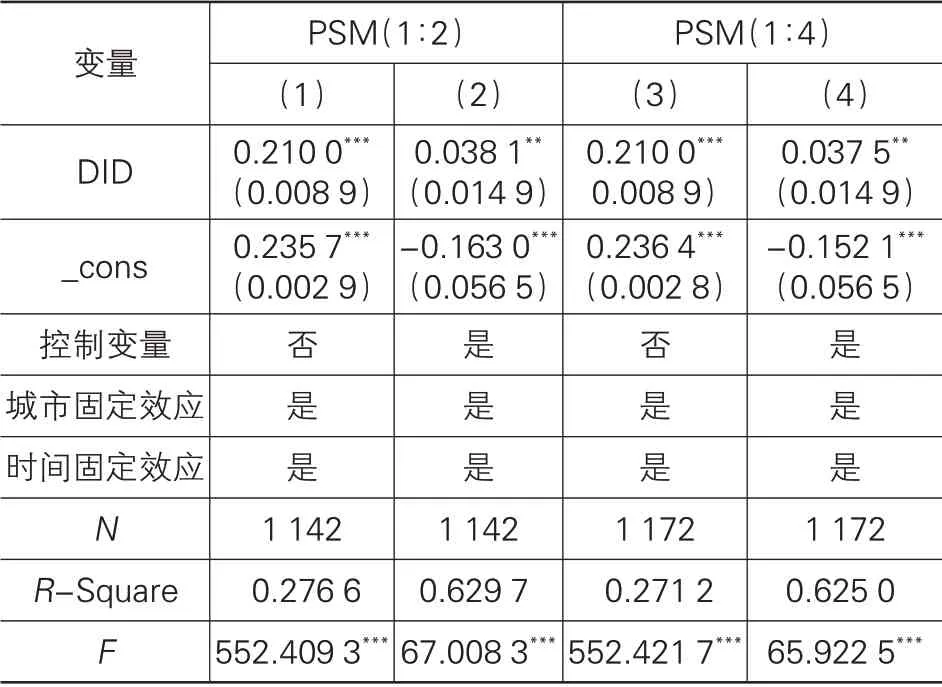

首先进行基准双重差分模型的估计,为了避免处理组和对照组城市控制变量在高铁开通前存在明显差异,本文进一步采用倾向得分匹配与双重差分相结合的方法(PSM-DID)对基准模型进行参数估计,PSM的有效性检验见表3所列。可以看出,人口密度、财政支出、人均GDP、外商投资在匹配前的t检验结果均为显著,说明处理组和对照组存在显著差异。采用人口密度、财政支出、人均GDP、外商投资、环境规制作为协变量,进行Logit回归,得到城市的倾向匹配得分,按照1∶3 的比例进行近邻有放回匹配得到对照组。在进行PSM 操作后,上述变量的t检验结果均为不显著,说明PSM 结果是有效的。在此基础上进一步进行双重差分估计。基准DID模型与PSM-DID 模型的回归结果见表4 所列。无论是否控制外生变量,模型(1)-(4)中核心解释变量DID 的系数均为正且显著,说明高铁开通对节点城市的生态效率产生了正向影响,在加入控制变量后,模型(2)和模型(4)中高铁开通的效应值为0.022 左右,在5%的水平上显著,假设1 得到了验证。此外,控制变量的回归结果基本符合预期,财政支出、人均GDP、外商投资、环境规制强度的增加均对城市生态效率产生了有利影响。

表3 PSM有效性检验

表4 DID模型回归结果

(二)稳健性检验

(1)安慰剂检验。为进一步检验基准DID模型的回归结果不受其他不可观测因素的影响,确保本文所得研究结论是由高铁所引起的,需要进行安慰剂检验。具体而言,本文在所有108个城市中进行了1 000次抽样,每次抽样随机选出74个城市作为虚拟实验组,其余城市作为对照组进行基准DID模型的回归,政策虚拟变量的核密度分布如图3 所示。绝大多数抽样样本的估计系数t值的绝对值都在2 以内,说明高铁开通在这1 000 次的随机分配样本中并没有显著效果。因此,实证结论是稳健的。

图3 安慰剂检验

(2)改变PSM 比例。上文在采用倾向得分匹配与双重差分结合的方法时所采取的配对比例为1∶3,为了避免配对比例不同影响实证结果的可能性,重新进行倾向得分匹配,采取与前文同样的协变量进行Logit回归,根据得分分别按照1∶2、1∶4的比例进行近邻有放回匹配,随后进行DID模型的回归,结果见表5 所列。可以看出,无论是否控制外生变量,高铁开通效应都是正且显著的,且数值与基准DID模型的回归结果并无差异,说明得分配对比例的大小并不会影响最终的结论,基准模型的实证结果是稳健的。

表5 PSM-DID回归结果

(3)剔除其他试点政策的干扰。①为应对环境污染和气候变暖问题,中国政府分别于2010年、2014年开展了两批低碳试点城市的建设,在促进了城市碳减排的同时,对低碳城市的绿色全要素增长率也产生了正向的影响(余硕等,2020)[28];②在使用政策工具的同时,中央政府也在寻求以市场化的手段解决环境污染的外部性问题,在2013年展开了碳排放权交易试点的工作,其中位于长江经济带区域的湖北、上海、重庆被列为试点省市,相关研究发现,碳排放权交易试点地区的二氧化碳和各类工业污染物的排放都显著低于非试点地区(李胜兰和林沛娜,2020)[29],因此该试点政策也会对生态效率产生一定影响。为准确识别高铁开通对生态效率的影响效应,需要剔除上述两类政策的干扰。借鉴曹清峰(2020)[30]的研究,在式(2)的基础上,估计以下方程:

其中,DID1为低碳政策虚拟变量矩阵,若城市i在t年为开通高铁的城市,则其元素DID1it=1,否则DID1it=0;同样,若城市i在t年为碳排放权交易试点城市则其元素DID2it=1,否则DID2it=0。其他变量同式(2)一致。表6报告了回归结果,可以发现,高铁开通对节点城市生态效率的促进作用依然是显著的。

表6 剔除试点政策的回归结果

五、中介机制检验

根据前文的理论分析和假设可知,高铁开通借助产业结构升级和科学技术进步两个渠道促进了节点城市生态效率的提升,为验证这一假设是否成立,需要进行进一步的验证,在式(2)的基础上构建方程(4)和方程(5):

其中,Mid 为中介变量,分别为产业结构(ins)和科技水平(tec),其他变量释义与式(2)相同。其中:产业结构(ins)采用产业结构高级化指数表示,基于各次产业比重采用余弦法计算得出,具体计算方法参见付凌晖(2010)[31]的研究;关于科技水平(tec),由于城市专利数量缺失值较多,本文采用科技研发支出占总财政支出的比例来表示,往往科研支出占比越大,城市创新水平越高。

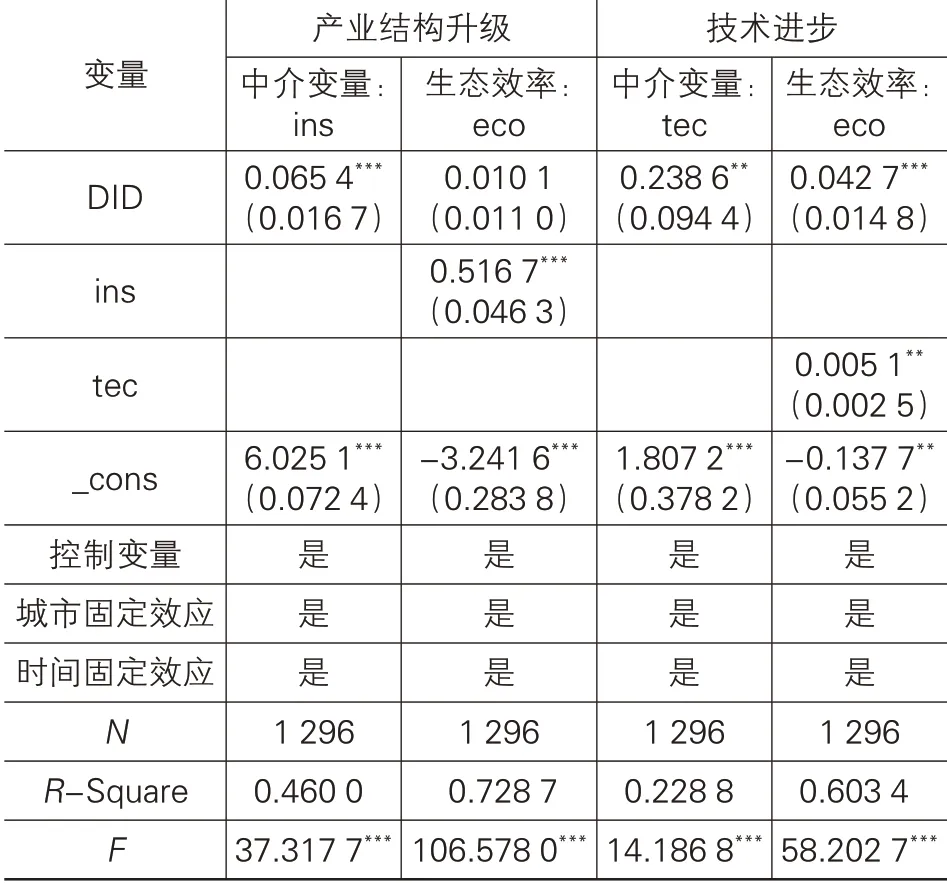

参考温忠麟(2004)等[32]提出的中介效应检验方法,依次检验式(4)中核心解释变量DID 的系数α1和式(5)中介变量Mid 的系数β,估计结果见表7所列。当以产业结构升级指数(ins)作为中介变量时,核心解释变量DID 的系数α1和中介变量(ins)的系数β都为正,且都在1%的水平上显著,说明高铁开通促进了节点城市的产业结构升级,在此基础上提升了节点城市的生态效率;当以科技水平(tec)作为中介变量时,DID 的系数α1为正,在1%的水平上显著,中介变量(ins)的系数为正,在10%的水平上显著,说明高铁开通促进了节点城市技术的进步,在此基础上提升了节点城市的生态效率。假设2得到了验证。

表7 中介机制检验结果

六、空间溢出效应检验

(一)空间双重差分模型设定

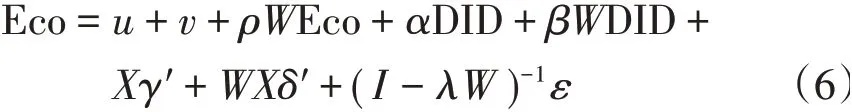

传统DID 模型的隐含假设是研究样本中的任何个体并不会受到其他个体处理与否的影响(个体处理效应稳定假设,Stable Unit Treatment Value Assumption,SUTVA),严格假设个体间相互独立(Rubin,1978)[33]。根据前文的理论分析,高铁开通不仅会对设站城市产生影响,也可能对周边区域产生影响,存在溢出效应,违反了SUTVA 假设,传统DID 模型所识别的因果效应将会失效(Cha⁃gas et al.,2016)[34],因此需要对模型进行进一步的拓展。国外一些学者对此进行了一些有价值的探索,Dubé et al.(2014)将被解释变量的空间滞后项加入传统DID 模型中,构建空间双重差分模型(Spatial-DID,SDID),发现SDID 模型比传统DID模型能够得到更加一致的估计,因变量的空间自相关系数越大,SDID 模型对政策效应的估计将会更加有效[35]。Chagas et al.(2016)在研究巴西甘蔗生产与秸秆焚烧对居民呼吸系统健康的影响时,考虑了处理组对非处理组的溢出效应,在传统DID模型的基础上增加了处理虚拟变量的空间滞后项,结果表明甘蔗生产量的增加在生产区域和附近区域都增加了因呼吸系统疾病住院的人数,当忽略甘蔗生产对周边地区的影响时,会低估甘蔗生产对生产区域本身的影响[34]。本文考借鉴上述学者的研究,在式(2)的基础上构建双重差分模型的空间扩展形式,即空间双重差分模型(SDID):

其中:W为空间权重矩阵,用来表示样本个体间的空间联系;ρ为被解释变量的空间自相关系数;δ为其他控制变量的溢出效应;λ为随机误差的空间自相关系数;β为高铁开通的溢出效应。需要注意的是,β测度的溢出效应不仅发生在节点城市与非节点城市之间,而且发生在节点城市之间,在空间双重差分的情况下,高铁开通对节点城市的总效应为α+β。式(6)是空间双重差分模型的一般形式,根据几种系数矩阵是否为零可以将其分为三种空间计量模型:若ρ=β=δ=0,则该模型为空间误差双重差分模型(Spatial Error Model,SEM);若β=δ=λ=0,则该模型为空间滞后模型(Spatial Lag Model,SLM);若系数λ=0,则为空间杜宾模型(Spatial Du⁃bin Model,SDM)。

关于空间矩阵。本文选用了空间邻接矩阵,即相邻的空间单元之间具有显著的相互影响(W=1),不相邻的空间单元基本不存在相互影响(W=0)。由于空间计量模型结果可能对空间权重矩阵敏感,本文在模型估计过程中还进一步考虑了基于地理距离的空间权重矩阵,地理距离矩阵的元素由城市直线距离的倒数表示。

(二)实证结果

在进行空间双重差分模型的估计前,需要对城市生态效率的空间相关性进行验证,本文借助Arc⁃Gis10.2软件测度了长江经济带城市生态效率的全局Moran'sI指数,全局Moran'sI指数可以考察城市生态效率的空间相关性和空间溢出效应。表8 列出了主要年份的测度结果,可以看出,Moran'sI指数均为正,且在1%的水平上显著,说明城市之间生态效率存在显著的空间正相关,因此在基准模型中加入被解释变量的空间滞后项是十分必要的。

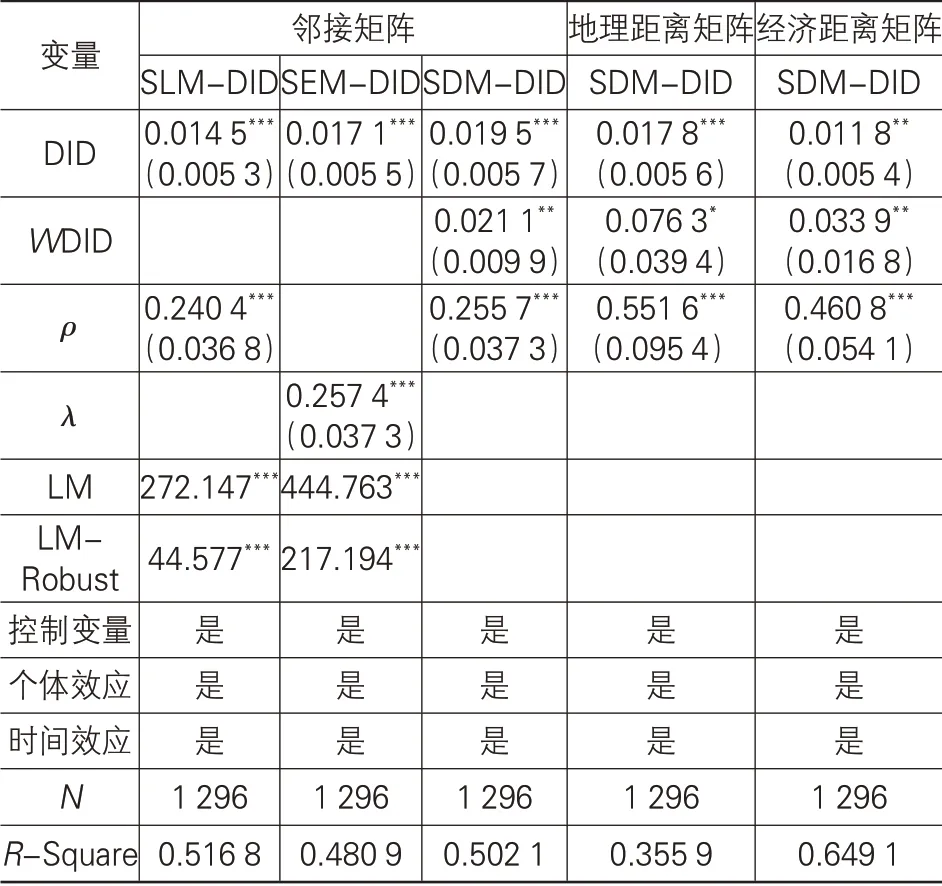

Hausman的检验结果显示,固定效应模型估计要优于随机效应模型,因此在进行空间计量分析时,控制了双向固定效应。表9前两列为基于邻接空间权重矩阵的SLM 模型和SEM 模型的回归结果,空间滞后项的系数ρ为正且显著,说明高铁开通对城市生态效率的影响存在溢出效应和扩散效应,且邻接的城市越多,这种溢出效应将越显著。核心解释变量DID 的系数为正,且在1%的水平上显著,这进一步验证了假设1,即高铁开通同时具备“经济增长效应”和“污染减排效应”,促进了城市生态效率的提升。SLM 模型和SEM 模型的LM 检验和稳健的LM检验均为显著,说明选用SLM模型和SEM 模型都是合理的,因此需要进一步对结合了两种模型的SDM模型进行分析。

表9第3—5列为分别基于邻接矩阵、地理距离矩阵和经济距离矩阵的SDM 模型回归结果,可以发现,在控制了控制变量及双向固定效应后,核心解释变量的空间加权项WDID的系数为正,且分别在5%和1%的水平上显著,说明高铁开通对区域生态效率具有正向的溢出效应,促进了节点城市周边城市生态效率的提升。高铁开通产生了“同城化效应”,促进了区域要素资源的优化配置,从而提升了周边地区的生产率以及资源利用效率,产生了正向的溢出效应。其次,高铁作为一种现代化基础设施,其开通促进了中心城市“扩散效应”的发挥,促进了知识技术在空间内的溢出,有利于节点城市周边城市技术水平的提升,有利于改善生态效率。

表8 长江经济带生态效率Moran's I指数

表9 空间双重差分模型回归结果

七、结论与启示

本文首先对高铁开通影响生态效率的理论机制进行分析,认为高铁开通将形成一种跨越区域界限的影响,这一影响可分为本地效应和溢出效应。进一步地,本文基于2007—2018年长江经济带108个城市的面板数据,以高铁开通作为政策冲击,采用经典双重差分模型和空间双重差分空间模型测算了高铁开通对城市生态效率的本地效应和溢出效应。双重差分模型以及一系列稳健性检验的实证结果表明,高铁开通对城市生态效率具有正向的本地效应。中介机制检验结果表明,本地效应主要是通过技术创新效应和产业结构效应实现的;空间双重差分模型的结果表明,高铁开通对城市生态效率具有正向的溢出效应,带动了节点城市周边地区生态效率的提升。

本文不仅仅关心高铁开通对节点城市经济发展和污染状况的综合影响,还分析了高铁开通所产生的溢出效应,并通过实证研究进行了验证,深入剖析了高铁开通影响城市生态效率的内在机制和结果表现,是对以往文献的扩展和深入,从而对此问题形成更多的思考。本文的研究结论隐含着一定的政策启示:

第一,实证研究表明,高铁开通对节点城市及周边城市生态效率产生了正向的影响效应,产生了环境正外部性,虽然高铁建设周期长、投资大,但为生态环境带来了福祉,促进了要素在城市间的流通,便利了居民的出行,盘活了旅游资源,应继续完善高速铁路网络的运营和建设。

第二,实证研究表明,高铁开通通过促进产业结构升级带动了生态效率的提升。借助高铁网络,可以加快完善区域市场一体化,削减要素流通障碍,整合区域内资源,强化各地区的专业化生产能力,实现产业更深层次的合理布局和结构升级,促进节能减排。

第三,实证研究表明,高铁开通通过促进技术进步改善了生态效率。应借助高铁网络,促进区域间的科学技术交流,在区域内搭建各行业各领域的智库平台,借助便利的交通条件开展各项学术活动,促进知识技术的溢出。增强政府对企业自主创新的引导力度,发挥企业的知识溢出效应,促进创新扩散,降低单个企业进行科技研发的风险,提高企业进行技术创新的积极性,进而提升城市整体的科学技术水平,改善生态效率。应发挥大城市的技术扩散效应,适当鼓励和支持人力资本向中小城市流动,以就业补贴、住房补贴等形式引导人才流动,从而促进劳动力有效配置,有效缓解科技发展不平衡的问题,促进区域间技术扩散、人才交流和信息流动。

第四,实证结果表明,高铁开通改善了节点城市周边地区的生态效率,存在正向的溢出效应,这也是本文研究的“意外收获”。对此结果的合理解释为增长极的扩散效应抵消了虹吸效应,故应继续发挥大型城市的辐射带动作用。对于虹吸效应过度的城市,实施必要的功能疏解,促进资源流入周边城市,避免“大而全”的产业分工,降低大城市功能的过度集中,按照比较优势实行专业化分工,促进资源合理配置和能源集约利用,发挥高铁开通对生态效率的溢出效应。

此外,本文发现财政支出、外商投资、环境规制等因素仍是影响长江经济带城市生态效率的重要影响因素,据此本文提出以下建议:第一,政府应增加基础设施投资和科学教育支出,以疏通交通网络、促进科学技术进步,减少能源浪费,提升资源利用效率,更好地发挥财政支出对生态效率的促进作用;第二,长三角地区应依靠区位优势,增加对高质量外商投资的引进,吸收先进的生产技术和管理经验,中上游地区应完善基础设施建设,积极引进制造业外商投资,改进生产技术和生产工艺,提升资源利用效率,促进生态效率提升;第三,《长江保护法》的颁布和实施加强了长江经济带整体的环境规制强度,在此背景下,长江上游、中游、下游地区应在区域间和区域内城市间加强合作,落实分摊环境治理责任,摒弃多点发力的做法,推进区域生态环境共保共治,促进实现高层次的会晤和对话,借助河长制等政策手段,实现全流域环境治理的无缝连接,改善城市生态效率。