交通基础设施、对外贸易与全要素生产率

程中海,柴永乐

(石河子大学 经济与管理学院,新疆 石河子832000)

一、引 言

党的十九大报告明确提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,必须“提高全要素生产率”,故而全面提高全要素生产率促进我国经济高质量发展成为理论界的共识。已有研究表明,在经济发展初级阶段我国经济增长源泉主要依赖于要素投入增长,但后期则主要依赖提高全要素生产率增长[1]。作为残差的全要素生产率是指各要素投入之外的技术进步对经济增长贡献的因素,特别是与技术进步有关的要素对经济增长的贡献[2]。因此提高技术进步对经济增长的贡献成为我国经济高质量发展的关键所在,而技术进步不仅来源于企业的技术创新,同时也离不开公共基础设施对全要素生产率提高的“资本效应”和“溢出效应”[3]。

交通基础设施作为最为重要的公共基础设施之一,既有利于企业开展科技研发又有利于技术引进,对经济增长具有显著的“技术溢出”外部性,从而有效促进全要素生产率的提高,但促进的途径存在显著差异性[4]。部分学者认为交通基础设施推动人力资本提高,进而推动全要素生产率,如张浩然(2012)认为城市的人力资本、医疗条件以及交通和通信基础设施通过需求拉动和要素积累,对全要素生产率具有显著的促进作用[5]。张先锋(2016)研究了交通基础设施在区域间的人力资本和要素资源的纽带作用,通过缩短区域间地理距离扩大市场规模,间接促进资源配置效率提高和生产力提升,从而影响全要素生产率[6]。喻春娇(2013)认为交通基础设施建设显著促进对外贸易发展[7],而对外贸易则通过技术外溢效应提高全要素生产率[8]。已有文献虽然对基础设施与全要素生产率、对外贸易全要素生产率之间的关系进行丰富的研究,但鲜有文献研究交通基础设施如何通过对外贸易影响全要素生产率的提高。

基于此,本文利用2000—2018 年中国省际面板数据,阐释了交通基础设施通过对外贸易影响全要素生产率的理论机制并提出研究假设,实证检验了对外贸易在交通基础设施与全要素生产率关系中的中介效应,并提出相关的政策启示,为打造交通强国、促进对外贸易发展、构建国内国际双循环格局、实现中国经济高质量发展提供一定的政策依据和经验参考。

二、文献综述

近年来,国内外日益关注经济增长的质量及长期驱动问题,全要素生产率则逐渐被经济学家解释为经济增长的内生动力。关于全要素生产率的测算、影响因素的研究日益完善,对外贸易的生产率效应和基础设施的生产率效应是影响全要素生产率的两个重要因素。根据现有研究,对外贸易的全要素生产率效应研究较多,基础设施的全要素生产率效应研究则相对较少。

(1)关于交通基础设施与全要素生产率的研究。交通基础设施是提高全要素生产率的途径之一[9],以随机前沿模型为代表的参数方法测算出的全要素生产率与交通基础设施存在正相关关系;以非参数方法测算的全要素生产率与交通基础设施存在显著正相关关系[10]。在研究交通基础设施对全要素生产率影响路径方面,张先锋等认为,交通基础设施对全要素生产率的影响路径主要包括交通基础设施改善区域间的资源配置,扩大了区域间的市场规模以及促进区域间相同产业的集聚[6]。从空间溢出角度研究,梁喜和李思瑶认为,交通基础设施促进区域间要素的流动对全要素生产率具有空间溢出效应[11]。也有学者认为交通基础设施对全要素生产率未必产生促进作用,谢剑从地级市的层面依据空间计量实证分析方法发现,交通基础设施与全要素生产率显著相关,但在区域之间存在差异[12]。王睿哲等基于交通基础设施的调节效应研究表明,交通基础设施对不同地区全要素生产率效应并不相同[13]。徐海成等认为,当交通基础设施低于固定资本存量门槛值时,对绿色全要素生产率产生促进作用,高于门槛值则起到抑制作用[14]。

(2)关于交通基础设施与对外贸易的研究。交通基础设施是影响贸易成本的重要因素。Limao 和Anthony 通过将运输成本数据与贸易数据结合,发现贸易弹性与运输成本密切相关[15]。随后Shepherd 等也从不同的角度进行分析,认为基础设施质量是对外贸易的关键决定因素,通过改善三个国家即阿尔巴尼亚、匈牙利和罗马尼亚的道路,可使区域内贸易总量增加30%,进一步证实了基础设施质量的重要性[16]。交通基础设施可以降低贸易成本,如港口基础设施运输能力的增强可以减少东亚到美国的运输成本,有助于促进贸易的发展[17]。张艳艳和于津平基于目的国交通基础设施建设情况视角,探讨其对中国对外贸易产生的重要影响[18]。交通基础设施提高了贸易的效率,如交通基础设施对沿线地区贸易效率具有促进效应[19]。

(3)关于对外贸易与全要素生产率的研究。从技术外溢的角度,包群等分析出口影响全要素生产率的来源在于出口部门生产效应的提高以及对非出口部门技术的外溢[8]。技术的溢出对于提升全要素生产率有重要作用,从创新的角度,Finicelli 等认为全要素生产率的增加通常与技术创新和研发投资积累知识有关,组织创新还可以通过降低交易成本来提高生产率[20]。Ghali 等采用突尼斯和埃及的数据研究表明,贸易创新降低了交易成本并导致TFP 增加,贸易创新和劳动力资格比研发投资更重要[21]。李佳和汤毅研究发现,贸易开放和FDI 都是通过影响技术进步而对省际全要素生产率产生了促进作用[22]。

以往研究中,认为交通基础设施、对外贸易对全要素生产率影响为正相关关系,交通基础设施和对外贸易从不同的途径对全要素生产率起到影响,如市场、技术、资源配置和创新等。交通基础设施一方面通过对本国生产效率提升进而影响全要素生产率,这部分是直接效应;另一方面可以通过影响对外贸易继而影响本国全要素生产率,这部分是间接效应。本文主要研究交通基础设施通过对外贸易对全要素生产率影响的间接效应,研究框架如下:①梳理国内外关于交通基础设施、对外贸易和全要素生产率的文献并提出研究假设;②通过SFA模型测算各省份的全要素生产率;③采用实证分析三者之间的关系、验证理论机制。

三、理论机制与研究假设

Aschauer 和David(1989)最先开始研究基础设施建设投资与生产率的关系[9]。交通基础设施对全要素生产率的影响途径如下:①资源的配置效应。资源的不合理配置是影响企业生产效率的关键因素[23],交通基础设施的改善能够降低运输的成本和时间,运输成本的降低和时间的减少能够使企业选择更合适的生产要素进行生产和销售,继而提高生产效率。②竞争效应。企业市场规模扩大的同时也产生更多的竞争对手,因此,企业为获得更多的市场份额必须提高生产效率和降低生产成本,对于提高全要素生产率有重要作用。③分工与集聚效应。Dai 等研究集聚经济与经济增长的关系,集聚在一定区间内可以促进全要素生产率提高[24]。企业的集聚在一定程度上是由于交通基础设施的改善促进的,企业集聚进一步推动企业全要素生产率的提升。

对外贸易影响全要素生产率的途径如下:①技术溢出效应。知识与管理经验的引入可以提高贸易国的全要素生产率水平[25]。知识的引进能够显著提高生产效率,先进的技术和管理经验同样能够提高生产效率。②竞争效应。从出口层面看,出口企业面临跨国企业的竞争,为促使企业出口产品增强国际竞争力,企业需加强研发或提高生产效率以及降低成本;从进口层面看,进口的增加使国内企业面临国外产品的竞争,为保证本国市场的供给必须提高企业的竞争能力。因而,竞争也是提高企业生产效率的方式之一。③规模效应。企业出口规模扩大会促进企业生产规模的增长,规模经济带来的优势会降低企业的生产成本,提高企业的生产效率。基于以上分析,提出假设1。

假设1:交通基础设施与对外贸易均能提升全要素生产率。

交通基础设施通过对外贸易影响全要素生产率主要分两种情况:一是交通基础设施对对外贸易有显著促进作用。根据研究,交通基础设施与对外贸易存在长期相关关系,对贸易具有积极作用[26]。交通基础设施的改善意味着企业贸易运输成本的降低和运输时间的减少,更有助于企业对外贸易的增加,对外贸易的增长进一步提高了本地区全要素生产率。二是交通基础设施的完善有助于国内贸易的增长,不利于对外贸易发展[27]。交通基础设施的完善会使企业考虑转向本国贸易,进而降低对外贸易;同时,本国生产产品的日益丰富、交通基础设施水平的提高以及区域内贸易的水平增加,也会进一步降低对国外产品的需求。因此,交通基础设施也可能引致企业选择国内贸易替代对外贸易。总体来说,交通基础设施对贸易的影响是正向的,交通基础设施与对外贸易的关系可能存在两种情况,分别为促进与抑制,这两种情况均可能发生。根据以往研究的结论,大多数认为交通基础设施促进对外贸易的发展,提高全要素生产率。基于以上分析,提出假设2。

假设2:交通基础设施能够通过对外贸易影响全要素生产率。

由于特定因素在某些区域之间的表现并不明显,因此,如果只是促进区域总体回归,缺乏区域之间异质性的考虑,很容易造成结论偏误。我国地域广阔,经济发展程度不一,各区域生产要素和经济社会环境存在差异[28]。从不同的区域来看,我国东部地区的经济发展水平较高,交通基础设施比较完善,而且其对外贸易发展的历史悠久,对外贸易发展水平较高,其全要素生产率水平也相对较高。我国中西部地区对外贸易开放时间相对较晚,并受到自然环境和基础条件的影响,经济发展水平相对较低,产业结构不平衡,尽管交通基础设施、对外贸易和经济发展取得很大进步,但与东部地区相比依然存在较大差距。经济发展的差距对交通基础设施、对外贸易和全要素生产率均产生较大的影响,比如,经济发达地区交通基础设施建设完善,对外贸易水平和全要素生产率水平均较高,经济落后地区交通基础设施建设覆盖较少,对外贸易和全要素生产率水平可能较低,无法较为明显地分辨出全要素生产率是由经济发展因素还是由交通基础设施因素造成的影响,需要对经济发展水平进行控制。同时,这些差距会掩盖区域内不同地区交通基础设施、对外贸易对全要素生产率影响的差异。基于以上分析,提出假设3。

假设3:交通基础设施通过对外贸易影响全要素生产率受到地区经济发展水平的影响。

四、实证检验与分析

(一)模型选择与变量选取

本文对相关解释变量取自然对数,设定的回归方程如下:

其中:i、t分别代表省份和年份;TFP 为全要素生产率;Traffic 代表交通基础设施;Trade 代表对外贸易;R&D代表研发投入规模,用研发资金投入占GDP比重表示;ED代表各省的人口密度,用各省人口占各省面积表示;FDI用实际利用外资所占GDP比重表示;λ,ε,υ表示随机扰动项。

1.被解释变量

TFP表示全要素生产率,本文采用超越对数生产函数,将随机前沿分解为前沿技术进步(TP)、技术效率(TE)与规模效率(SE)三部分,测算分省份全要素生产率[29]。在全要素生产率测算指标选取上,产出指标以各省份的GDP表示;劳动投入指标采用各省就业人数率以相应的教育权重表示,由于劳动者质量存在较大差异,本文将学历划分为初等教育、中等教育(包括中专中职)、高等教育三个等级,并按受教育年限分别赋予权重1.0、1.4、2.0[30];资本投入采用永续盘存法测算的资本存量,永续盘存法的公式为Kt =(1-δ)Kt-1+It/Pt,其中,K代表资本存量,t表示不同时期;I表示固定资产投资总额,以固定资本形成额代替,P表示固定资产投资价格指数,采用(张军,2004)测算的2000年不变价的资本存量作为基期资本存量[31],折旧率采用9.6%。由于部分省份数据存在缺失值,采用插值法进行处理:t=(t+1)2/(t+2)。数据来源于《中国统计年鉴》(2001—2019 年)、《中国人口和就业统计年鉴》(2007—2019 年)和《中国劳动统计年鉴》(2001—2006年)以及各地方统计年鉴。

2.解释变量

Traffic 代表交通基础设施,根据刘秉镰(2010)的做法,本文采用公路、铁路、内河航运里程之和占各省人口的比重表示[32]。采用构建比重的方法衡量各省交通基础设施是否能够满足生产生活的需要。在理论机制方面,交通基础设施建设投资直接促进经济总量的增长,带动生产率的提升。同时,交通基础设施的完善能够发挥辐射周边地区的作用,促进企业的生产、运输和交易效率提高,降低企业的运输成本,改变企业的贸易方向,继而通过对外贸易影响全要素生产率。

Trade代表对外贸易,采用对外贸易进口总额、出口总额和进出口总额表示。对外贸易通过三种途径对企业的生产效率产生影响:技术溢出效应是指通过商品和技术的引进或者管理经验的学习提高企业的生产效率;竞争效应是指市场的扩大使企业面临更多的竞争对手,激发企业的生产效率;规模效应是指企业面临广阔的市场扩大生产规模以产生规模经济,降低企业成本。

3.控制变量

R&D 代表自主研发规模,采用研发的资金投入占GDP比重表示。R&D投入和人力资本是未来实现创新和生产提高的物质基础[33],自主研发在经济发展的高级阶段对全要素生产率的作用明显。

FDI代表实际利用外资,采用实际利用外资占国内生产总值的比重表示。FDI 能为东道国带来先进技术和管理经验,提高东道国的生产效率,也是促进全要素生产率的重要因素。

ED 代表人口密度,采用人口与行政区域面积的比值表示,表示人口集聚所产生的人力资本外部性能提高本地的全要素生产率。

(二)数据说明

全要素生产率数据来自前文测算,交通基础设施中公路历程、铁路历程和内河航运历程均来自国家统计局网站,对外贸易中进口额、出口额和进出口总额、实际利用外资额以及GDP数据来源于《中国统计年鉴》(2001—2019 年),R&D 来源于《中国科技统计年鉴》(2001—2019 年),各省人口数据来源于各省统计年鉴,各省行政区划面积数据来源于民政部网站,某些地区年份存在数据缺失值均采用插补法进行处理。数据的描述性统计分析见表1所列。

表1 变量的描述性统计分析

(三)实证结果

本文采用固定效应模型和随机效应模型对回归方程进行回归,为保证回归结果的稳健性,对核心解释变量寻找替换变量进行回归。在回归方程设定上,借鉴中介效应模型,设定三个回归方程:一是将交通基础设施对全要素生产率进行回归;二是将交通基础设施对对外贸易进行回归;三是将交通基础设施和对外贸易对全要素生产率进行回归。在样本选择上,先进行全样本回归,后分区域进行子样本进行回归。

(1)相关性分析。本文首先计算各变量的相关系数,结果见表2所列。由相关系数可以看出各变量间的简单相关关系。

表2 各变量相关系数

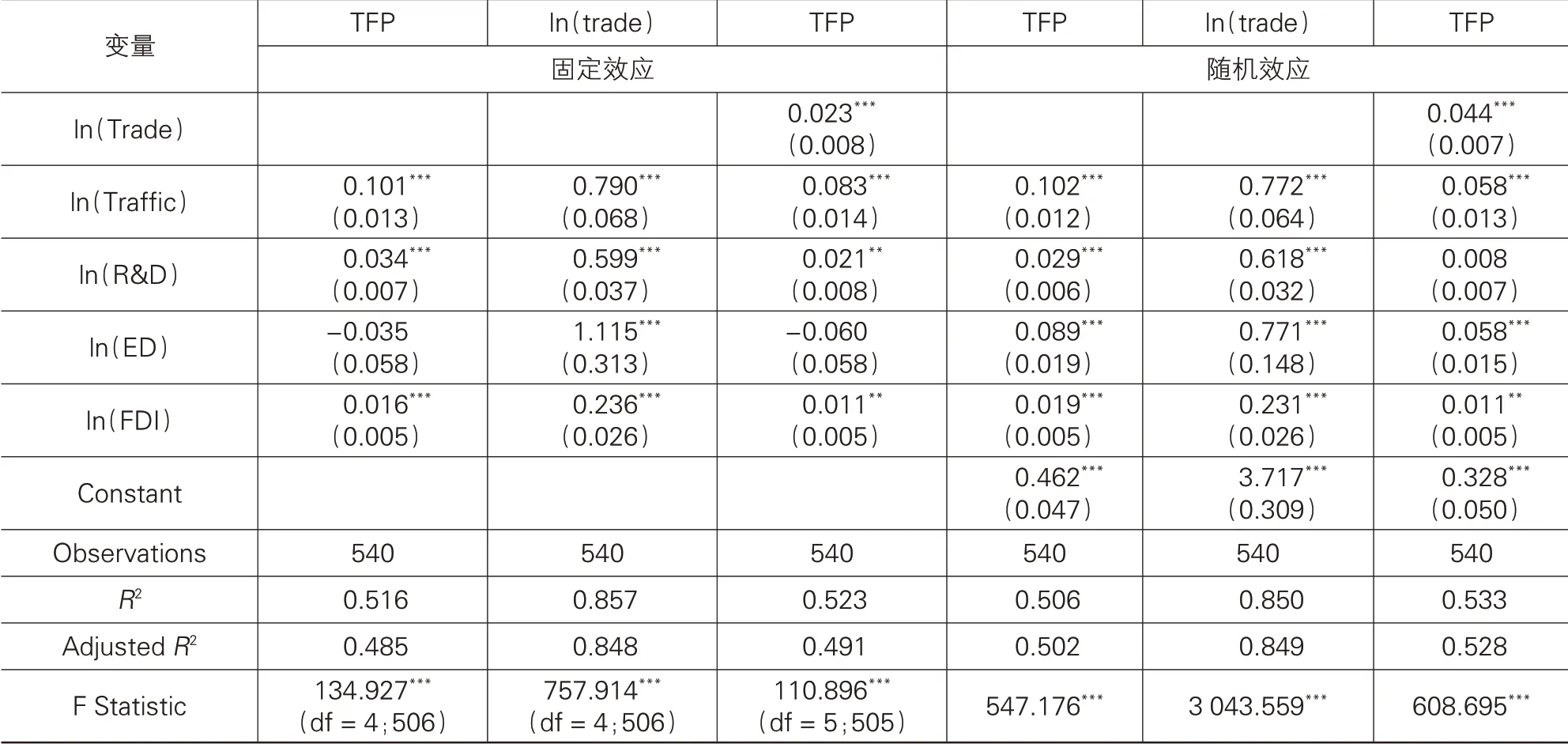

(2)回归分析。按照中介效应模型回归方法,先将交通基础设施对全要素生产率进行回归;再将交通基础设施对对外贸易进行回归;最后将交通基础设施和对外贸易共同对全要素生产率进行回归。见表3所列。

表3 基准回归结果

表3 基准回归结果分为固定效应和随机效应两部分。在第一步回归中,交通基础设施对全要素生产率产生正向显著影响,说明交通基础设施对全要素生产率的总效应为0.101和0.102;在第二步回归中,交通基础设施对对外贸易的影响显著为正;在第三步回归中,交通基础设施与对外贸易对全要素生产率的影响均显著为正。根据温忠麟(2014)中介效应检验方法[34],模型存在部分中介效应,间接效应和直接效应均显著,间接效应占总效应的比例是18%。

从回归结果可以看出:①在全国层面,交通基础设施对全要素生产率存在促进效应,交通基础设施一方面改善要素的合理配置,另一方面提高生产效率,这些能够在一定程度上提高区域的全要素生产率水平;②交通基础设施推动了对外贸易的发展,交通基础设施能够改善贸易条件,降低贸易运输成本,在一定程度上有助于提高贸易效率;③对外贸易同样能够促进全要素生产率提升,对外贸易带来的技术和管理经验,促进贸易国改善技术和管理方式,促进贸易国的全要素生产率提高;④交通基础设施在推动对外贸易发展的同时,也间接促进了区域全要素生产率水平的提高;⑤在控制变量中,自主研发规模与实际利用外资对全要素生产率的符号显著为正,表明自主研发规模与实际利用外资均促进了区域全要素生产率水平的提高,人口密度在随机效应模型中对全要素生产率的影响显著为正,而固定效应模型则不稳定。

(3)稳健性分析。本文主要从以下三个角度进行稳健性检验:①多种回归结果进行比较分析。本文采用不同方法进行回归,通过回归结果可以发现交通基础设施、对外贸易以及两者交互项的显著性水平和符号均没有较大变化,说明回归结果可信。②更换解释变量。交通基础设施在原回归中采用的是铁路、公路和内河航运的里程之和占各省的人口比重,在此采用类似的替换指标即里程之和占各省面积的比重进行回归,回归结果与原回归中主要解释变量的符号及显著性水平均保持一致,说明回归结果稳健,不存在伪回归。回归结果见表4所列。

表4 基准回归模型稳健性检验

由表4回归结果可以看出,在更换核心解释变量之后,分别采用固定效应和随机效应模型对回归方程进行回归,回归结果与基准回归结构保持一致,说明模型的回归结果是稳健的。

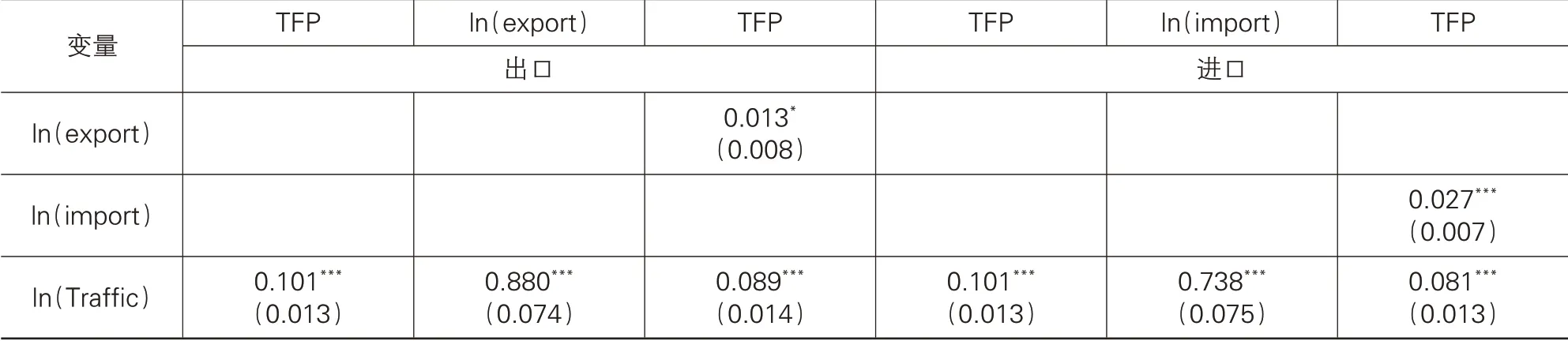

(4)异质性分析。由基准回归可知,交通基础设施通过对外贸易可以间接促进全要素生产率水平提高,而对外贸易可以分为进口贸易和出口贸易,那么,交通基础设施是通过哪种方式间接影响全要素生产率的?基于此,本文选择固定效应模型分别验证交通基础设施通过出口贸易和进口贸易对全要素生产率的影响,结果见表5所列。

表5 进口与出口异质性检验

续表5

表5 显示,交通基础设施对全要素生产率的符号显著为正、交通基础设施对进口贸易和出口贸易的符号全部显著为正、进口贸易和出口贸易对全要素生产率的符号显著为正,由此可见,进口贸易和出口贸易都是交通基础设施影响全要素生产率的中介变量,且均表现为部分中介效应。

我国区域间经济发展存在较大差异,经济发展差异对区域间生产率水平影响较大。为区别不同区域之间交通基础设施通过对外贸易影响全要素生产率是否存在差异,按照官方公布的划分标准将我国省份划分为东中西三部分,采用固定效应模型分别进行回归,结果见表6所列。

从东部区来看,第一步交通基础设施对全要素生产率回归结果显著为正,第二步交通基础设施对对外贸易回归结果显著为正,第三步对外贸易对全要素生产率回归结果显著为正,但交通基础设施不显著,表明东部地区直接效应不显著,中介效应显著。同样可以看出,中部地区和西部地区直接效应显著,但不存在间接效应。

表6 分区域异质性检验

根据回归结果分析,在东部地区,交通基础设施通过对外贸易促进全要素生产率水平的提高,交通基础设施对全要素生产率的总效应为0.064,间接效应为0.08。进一步分析认为,东部地区经济发展水平较高,交通基础设施较为完善,对外贸易发展水平高,交通基础设施对于对外贸易的提升作用较为明显,并且对外贸易对提升全要素生产率的影响较为显著,但交通基础设施对全要素生产率直接影响较弱。中部地区交通基础设施对全要素生产率影响的总效应为0.11,但间接效应不显著。西部地区交通基础设施对全要素生产率影响的总效应为0.109,间接效应不显著。在中西部地区,交通基础设施对区域内全要素生产率存在直接促进效应,交通基础设施同样促进区域内对外贸易的发展,但区域内对外贸易对全要素生产率的影响不显著。可以看出,区域内交通基础设施直接促进全要素生产率的提升,但通过对外贸易提升全要素生产率不明显。

五、结论与建议

(一)结论

本文首先提出交通基础设施影响全要素生产率的理论机制及研究假设,并以2000—2018 年各省份面板数据为样本,采用随机前沿模型测算中国各省份全要素生产率,结合中介效应模型分析交通基础设施通过对外贸易对全要素生产率的影响,实证研究结果表明:

(1)在全国层面,交通基础设施和对外贸易对全要素生产率均存在正向促进作用,交通基础设施通过生产要素的合理配置、竞争效应、分工与集聚效应促进全要素生产率的提升,对外贸易通过技术溢出、竞争效应与规模效应促进全要素生产率的提升。交通基础设施能够通过对外贸易间接促进全要素生产率水平提升,交通基础设施通过对外贸易提高全要素生产率的中介效应显著。将对外贸易分为进口贸易与出口贸易进行实证检验发现,交通基础设施能够促进进口和出口贸易的增长,进口贸易和出口贸易均是交通基础设施影响全要素生产率的中介变量。

(2)在区域层面,东部地区交通基础设施促进全要素生产率水平的效应不显著,但存在交通基础设施通过对外贸易促进全要素生产率提高的中介效应。在中西部地区,交通基础设施直接促进全要素生产率水平的提高,并且能够促进区域内对外贸易水平的提高,但对外贸易发展并不能显著提高区域全要素生产率水平,交通基础设施通过对外贸易间接促进全要素生产率的中介效应不显著。

(二)建议

根据实证研究结论,本文提出如下两个方面的建议:

(1)研究可知,交通基础设施和对外贸易对于提高全要素生产率存在正面促进作用,交通基础设施能够通过对外贸易提升全要素生产率。因此我国应加强交通基础设施建设和对外贸易发展,尤其是在公路、铁路和航空等基础设施的建设上,可以加强区域间的经济联系,发挥交通基础设施的辐射作用;继续扩大对外开放,提高对外贸易水平和质量,加强企业的研发和自主创新,要提高产品的竞争力,优化贸易进出口结构,同时,注重产品的自主研发和技术创新。

(2)东中西部地区的交通基础设施发展不一,东部地区的交通基础设施比较发达,中西部地区的交通基础设施还有待提高。对于东部地区,交通基础设施可以通过对外贸易促进全要素生产率,应加强发挥交通基础设施和对外贸易的拉动作用,更加合理利用交通基础设施和对外贸易提升全要素生产率。在中西部地区,交通基础设施水平与区域面积不匹配,交通基础设施不能满足区域内各地方的运输需求和经济联系,提高中部地区的交通基础设施覆盖率不仅有助于发展对外贸易,而且有助于提高全要素生产率;中西部地区对外贸易发展较为落后,不能有效促进全要素生产率提高,应注重改善进出口商品结构。