代际影响视角下家庭体育锻炼行为的特征与机制研究

杨 坤,高天野

(体育与科学学院南通大学,江苏南通226019)

在2020年全面步入小康社会的背景下,居民的可支配收入持续提高[1],人们对健康有了更高的追求[2]。医学研究证明,长期适当的体育锻炼有利于人体骨骼和肌肉的生长发育[3],增强心肺功能和代谢功能[4],并改善心血管循环系统[5]、呼吸系统和消化系统的功能状态[6]。正所谓“每天运动一小时,健康生活一辈子”[7]。然而,在当前人人追求健康的环境下,患高血压、冠状动脉粥样硬化、心脏病、脑血管病、糖尿病高脂血等肥胖并发症的人数反而增加,甚至在慢慢向低年龄段扩散[8-9]。如何引导不经常参加体育锻炼的人有计划地锻炼,是解决当下困境的关键。

大量研究发现,家庭成员的体育示范可以改变家庭体育锻炼习惯,影响家庭体育锻炼行为。从家庭视角提高全民的体育参与是一种非常高效的途径[10]。近些年,家庭体育相关研究持续升温,探讨不断深入,但仍存在一些不足:目前家庭体育锻炼的实证研究缺乏整体思维,还没有研究者构建一个衡量家庭体育锻炼行为的指标体系;过于重视家长的主导性而忽视了子女的主观能动性;缺乏关于家庭体育锻炼行为的特征和机制的系统性研究。家庭体育锻炼行为脱离代际关系的分析会导致研究结果主观性太强,实践运用效果不佳。实践证明,单靠政府推动全民健身,人力物力消耗极大,收效甚微,因此,家庭体育锻炼行为更需要社会与家庭的积极配合。

1 代际影响的内涵与家庭体育锻炼行为的理论框架

1.1 代际影响的内涵

20世纪70年代,美国人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)在《文化与承诺》[15]中指出:代际影响是家庭中隔代或同代人之间传递文化、信念和资源的过程,在这一过程中,代际优势方影响代际弱势方。其中包括子代向父代学习的后喻文化模式,也被称之为正向代际影响。在这种父代主导的代际影响模式下,显现出后一代人依靠前一代人的引导而成长,因而很难完全脱离前代人的社会特征现象,甚至后代人成为了前代人在社会文化、行为模式、价值取向方面的“衍生品”。父代向子代学习属于前喻文化模式,也被称之为反向代际影响。在这种子代主导的代际影响模式下,子代用新生代的思维与行动反过来影响了老一代人的思想与行为。

目前,代际影响理论已广泛应用于心理学、教育、管理、金融等科研领域。家庭行为是目前代际影响研究最常见的应用场域,许多学者都发现亲代人的行为对子代人思想和行为具有很大的驱动作用,尤其是在我国传统美德的影响下,尊重父母的意识融入每个家庭成员的血液中,家庭体育锻炼行为更需要结合代际关系视角作深入解读。

1.2 家庭体育锻炼行为代际影响的理论框架

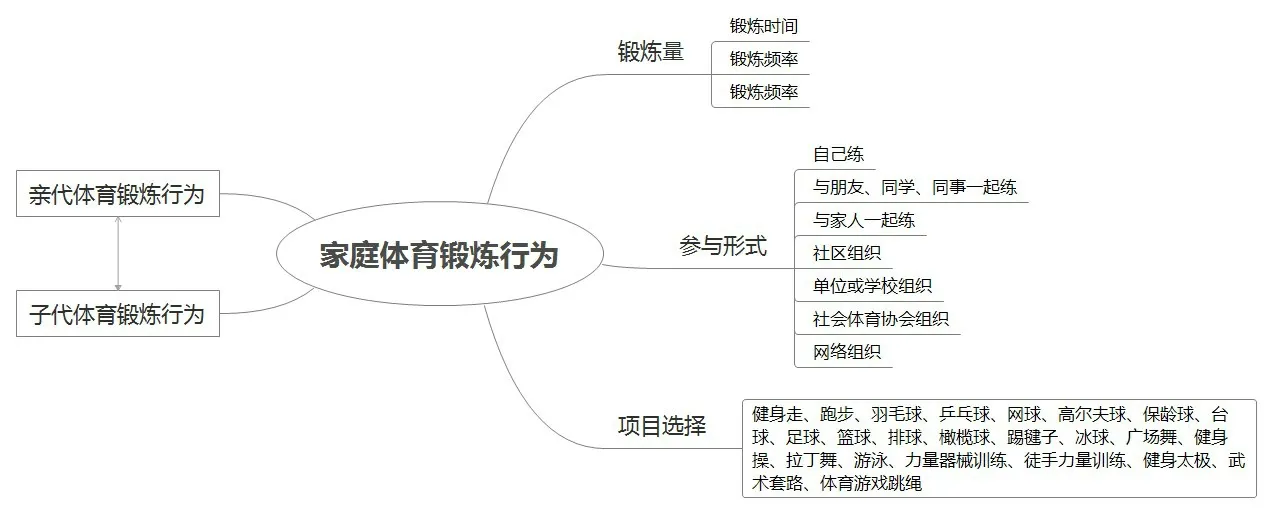

通过阅读相关文献,提取家庭体育锻炼量、家庭体育锻炼的参与形式、家庭体育锻炼的项目选择三个因素评价家庭体育锻炼行为。

家庭体育锻炼量引用了《体育活动量表》[11]中的维度和计量方式,用锻炼时间、锻炼频率、锻炼强度的得分计算家庭成员目前参与体育锻炼的程度;选取自己练、与朋友同学同事一起练、与家人一起练、社区组织、单位或学校组织、社会体育协会组织、网络组织[12]7个指标,用以分析目前家庭成员参与体育锻炼的参与形式;以2014年全民健身活动公报[13]中提出的10个居民经常参与的锻炼项目为基础,拓展至精准区分的24个锻炼项目,用于了解目前家庭成员参与锻炼项目的情况。将亲代人和子代人参与体育项目的数据绘制成图,观察两代人在锻炼项目选择方面的差异。家庭体育锻炼行为代际影响的理论框架(如图1)。

图1家庭体育锻炼行为代际影响的理论模型Figure1 Theoretical model of theintergenerational influenceof family physical exercisebehavior

2 调研对象与研究方法

2.1 调研对象

本研究对南通市南通中学附属实验学校、南通大学附属中学、江苏省南通师范学校第一附属小学的学生和他们的父母进行了问卷调查,其中小学、初中、高中学段各110份问卷。全部采用纸质问卷的形式,在2020年10月20日至2020年11月16日期间体育课或大课间现场发放问卷。父母填写A卷,子女填写B卷,同一家庭的A、B卷匹配完整视为有效数据。共发放330份,回收321份,有效问卷288份,有效回收率为87.3%。

共有576人参加了本次调研,其中男性共291人,占总人数的50.5%;女性共285人,占总人数的49.5%。亲代女性143人,亲代男性145人,子代男性146人,子代女性142人,样本性别分布平均,符合研究的要求。

2.2 研究方法

主要采用了问卷调查法和数理统计法。根据理论框架设计《家庭体育锻炼行为代际影响问卷》,问卷内容共分3个部分,分别为体育锻炼量、体育锻炼参与形式、体育锻炼项目选择。体育锻炼量维度引用了《体育活动量表》[11],根据量表规定使用李克特五级评分法,重测信度为0.69,满足内部一致性的标准;体育锻炼参与形式和体育锻炼项目选择维度采用多选题形式。另外,还通过设置性别和年龄来收集被试者的基本信息。

《家庭体育锻炼行为代际影响问卷》中收集的数据用SPSS22.0和Excel365软件进行统计处理。

3 代际影响视角下家庭体育锻炼行为的特征

3.1 家庭体育锻炼量的特征

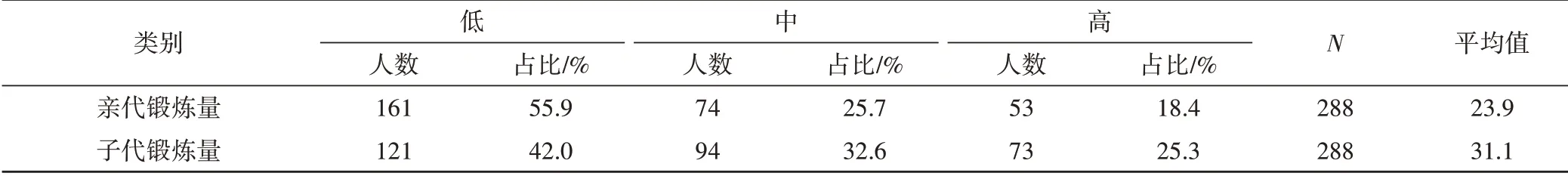

根据体育锻炼量的计算公式:体育锻炼量=锻炼强度得分×锻炼频率得分×(锻炼时间得分-1)[11]。得分在0~19分之间界定为低锻炼程度,20~42分之间界定为中锻炼程度,43~100分为高锻炼程度,分数越高表明参与体育锻炼情况越好(如表1)。

表1家庭成员体育锻炼量一览表Table1 List of physical exercise volume

家庭各成员参加体育锻炼的程度较低,子代锻炼程度比亲代稍高。亲代锻炼量为低的人数为161人,占比55.9%,体育锻炼量中为74人、占比25.7%,体育锻炼量高为53人、占比18.4%;子代锻炼量为低的人数为121人、占比42%,体育锻炼量中为94人、占比32.6%,体育锻炼量高为73人、占比25.3%。亲代平均分数为23.9分,总体锻炼量处于中下水平;子代平均分数为31.1分,总体锻炼量高于亲代,但仍处于中下水平。锻炼等级呈现出代际影响的趋势,低水平人数最多,中等水平人数次之,高水平人数最少。可以看出,目前家庭体育锻炼总体情况不容乐观,大部分家庭都存在锻炼时间、锻炼频率、锻炼强度不足的情况。

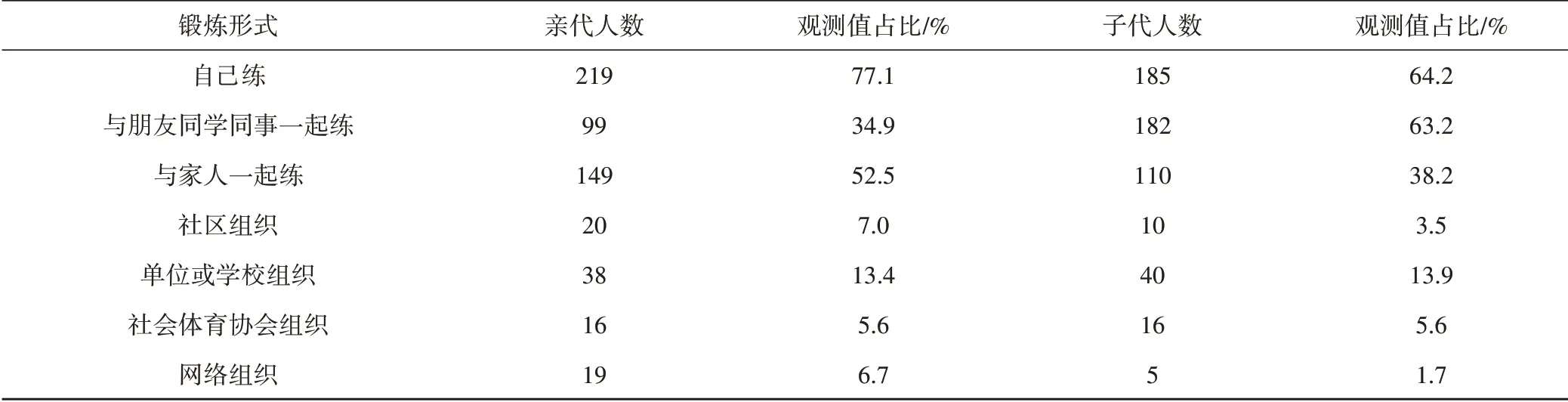

3.2 家庭体育锻炼参与形式的特征

家庭成员参与体育锻炼的形式有所差异,亲代人更倾向于自己练和与家人一起练,子代人更倾向于自己练和与朋友同学一起练。以社区体育组织、单位或学校体育组织、社会体育协会组织的方式锻炼,亲代和子代呈现出高度相似的情况,发生了代际影响现象。以网络组织的形式参加体育锻炼,亲代人数高于子代,这与子代无法正常使用手机APP或考虑安全问题有关(如表2)。

表2家庭成员参与体育锻炼项目的形式Table 2 Forms of participation in physical exerciseprograms

3.3 家庭体育锻炼项目的特征

健身走和跑步是家庭成员最常参与的体育锻炼项目,这与项目场地要求低、门槛低、方便进行有很大关系。对场地设施要求高的项目,高尔夫、网球、羽毛球、乒乓球、游泳,亲代与子代高度相似。根据调查,这些运动的场地费用超过100元每次,全套运动装备平均超过1 000元,都属于高消费运动,孩子通常由父母陪伴或在父母的经济支持下才能参与。保龄球、台球更倾向于休闲社交功能,亲代参与程度大于子代。足篮排、体育游戏、毽绳运动、八段锦等武术套路在中小学有很深的基础,受众广泛,深得学生喜爱,同样也与我国中小学校的这类运动场地设施配套完善密不可分,这导致子代在这类项目中的锻炼人数明显大于亲代。广场舞在亲代人群中受众大于子代,在城区广场、公园参加广场舞活动的人群普遍年龄偏高,本次调研结果与实际情况完全一致。健身操不受场地与时间限制,更受亲代人群喜爱。力量器械类运动与徒手力量锻炼有着本质的区别,前者需要到健身房等专业场所才能进行练习,受时间、场地、消费等因素限制,后者不受时间、场地、消费因素的限制,因此经常进行力量器械类运动的亲代人数大于子代人数;徒手力量锻炼中,子代人数大于亲代。冰球、橄榄球项目较为冷门,参与人数极少,子代参与情况稍高于亲代。

4 家庭体育锻炼行为的代际影响机制

从上文可知,家庭体育锻炼行为呈现出代际趋同的现象。为进一步验证家庭体育锻炼行为的代际影响现象,本研究对家庭体育锻炼行为的影响因素进行了相关分析。

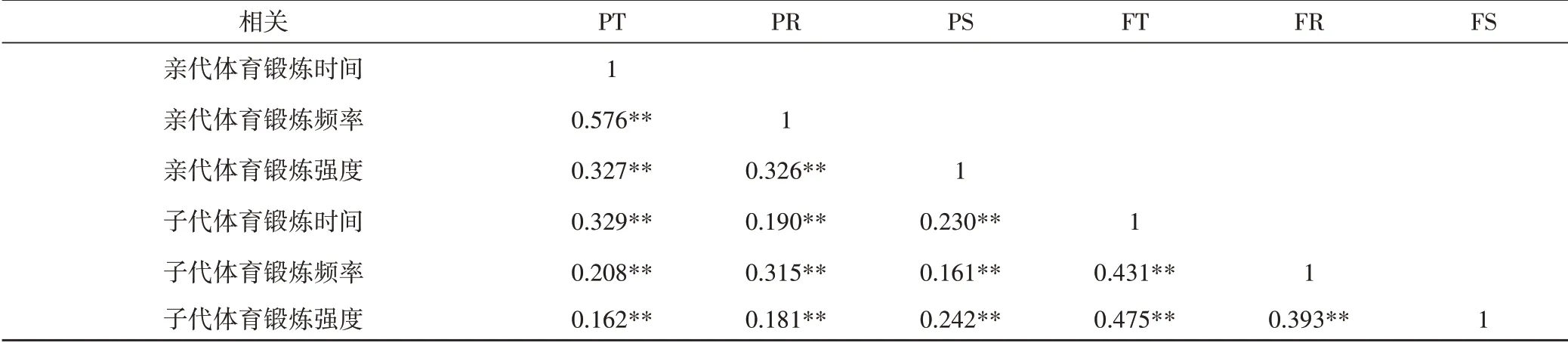

横坐标用英文代码命名:PT=亲代体育锻炼时间、PR=亲代体育锻炼频率、PS=亲代体育锻炼强度;FT=子代体育锻炼时间、FR=子代体育锻炼频率、FS=子代体育锻炼强度(如表3)。

表3家庭体育锻炼行为与过程的代际影响相关分析Table3 Correlation analysisof intergenerational influenceof family physical exercisebehavior and process

可以清晰地发现,亲代体育锻炼时间与子代体育锻炼时间、子代体育锻炼频率、子代体育锻炼强度成正相关;亲代体育锻炼频率与子代体育锻炼时间、子代体育锻炼频率、子代体育锻炼强度成正相关;亲代体育锻炼强度与子代体育锻炼时间、子代体育锻炼频率、子代体育锻炼强度成正相关。验证了家庭体育锻炼行为存在代际影响现象。

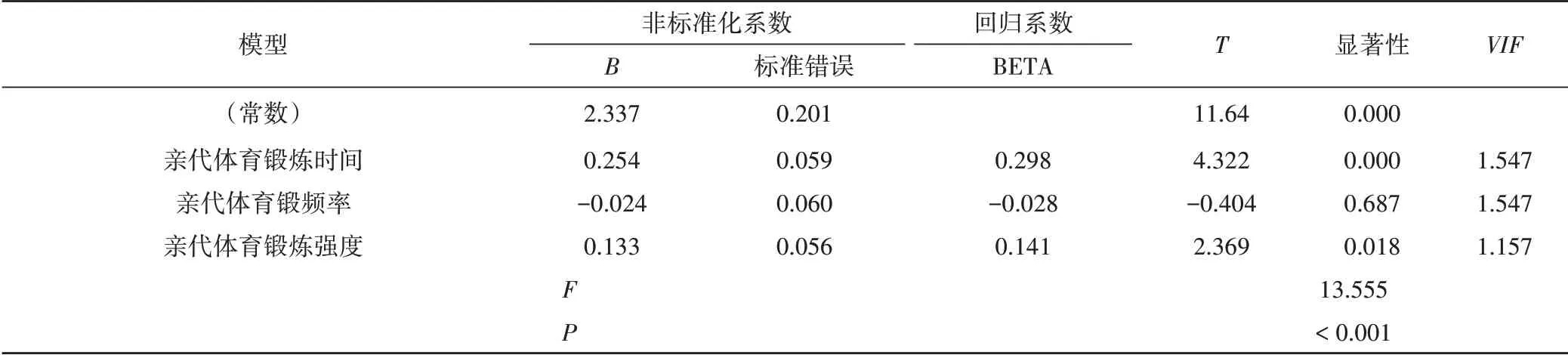

为进一步探究家庭体育锻炼行为代际影响的机制问题,以子代体育锻炼时间为因变量,与亲代体育锻炼时间、亲代体育锻炼频率、亲代体育锻炼强度做多元线性回归分析(如表4)。

表4子代体育锻炼时间的回归分析Table4 Regression analysisof offspring’sphysical exercisetime

3个变量的VIF值均小于5,不存在多重共线性,结果可靠。

亲代体育锻炼频率和亲代体育锻炼强度的显著性大于0.05,不计入回归方程中。亲代体育锻炼时间可以显著正向影响子代体育锻炼时间,回归方程为:子代体育锻炼时间=2.337+0.298×亲代体育锻炼时间。这一结论说明:子代的体育锻炼时间受到了亲代体育锻炼时间的正向影响。

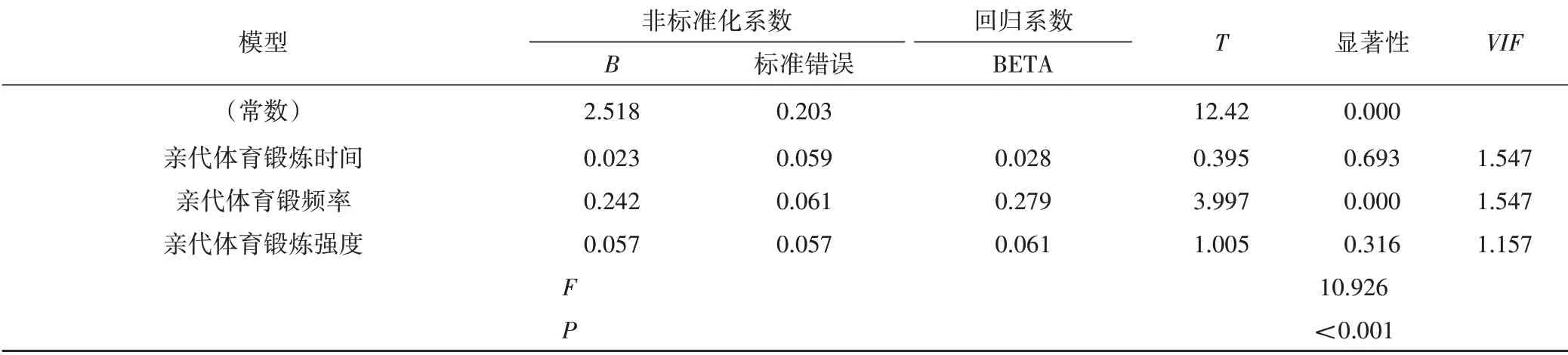

以子代体育锻炼频率为因变量,与亲代体育锻炼时间、亲代体育锻炼频率、亲代体育锻炼强度做多元线性回归分析(如表5)。

表5子代体育锻炼频率的回归分析Table5 Regression analysisof offspring’s physical exercise frequency

亲代体育锻炼时间和亲代体育锻炼强度的显著性大于0.05,不计入回归方程中。亲代体育锻炼频率可以显著正向影响子代体育锻炼频率,回归方程为:子代体育锻炼频率=2.518+0.242×亲代体育锻炼频率。这一结论说明:子代的体育锻炼频率受到了亲代体育锻炼频率的正向影响。

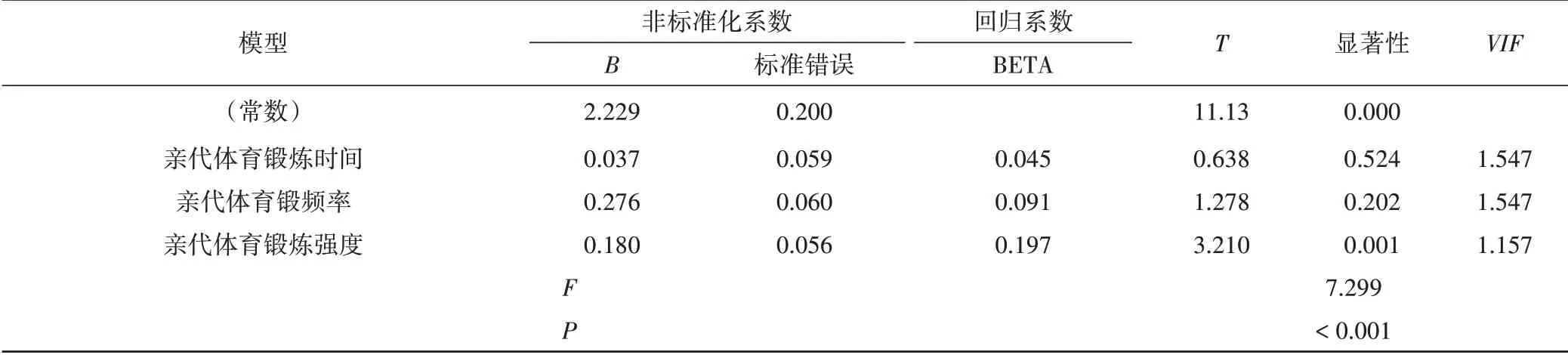

以子代体育锻炼强度为因变量,与亲代体育锻炼时间、亲代体育锻炼频率、亲代体育锻炼强度做多元线性回归分析(如表6)。

表6子代体育锻炼强度的回归分析Table 6 Regression analysisof offspring'sphysical exercisefrequency

亲代体育锻炼时间和亲代体育锻炼频率的显著性大于0.05,不计入回归方程中。亲代体育锻炼强度可以显著正向影响子代体育锻炼强度,回归方程为:子代体育锻炼强度=2.229+0.18×亲代体育锻炼强度。这一结论说明:子代的体育锻炼强度受到了亲代体育锻炼强度的正向影响。

经过三轮回归分析,亲代人正向影响了子代人的体育锻炼时间、频率、强度。亲代人是家庭体育锻炼行为的主导力量,亲代人提高体育锻炼活动量可以有效促进子代人参与体育锻炼。

5 结论与建议

5.1 结论

基于代际影响视角,目前我国家庭体育锻炼行为表现为以下特征:(1)家庭总体锻炼水平不佳,发展趋势不容乐观。最根本问题表现为家庭成员锻炼时间少、锻炼频率不足、锻炼强度不够。亲代有超过半数的人锻炼水平为最低标准,子代的业余时间相对较多,锻炼水平为低的人数高达42%,这无形中大大增加了身体患各种疾病的几率,结果令人堪忧;(2)家庭体育锻炼的项目选择较为多元,在参与调研的288个家庭中,被经常参与的体育锻炼项目多达23种,这充分说明了我国全民健身运动推动颇见成效,城乡居民可以参与的体育锻炼项目丰富多彩。反向说明了目前家庭成员对家庭体育锻炼行为持体验、娱乐的态度,大多数家庭并没有正确看待家庭体育的重要性;(3)亲代人和子代人的锻炼参与形式有所差异。亲代人更倾向于与家人一起进行锻炼,子代人更倾向于与朋友同学一起练;(4)子代人的体育锻炼水平稍高于亲代,需要重视子代人对家庭体育锻炼行为的贡献。

家庭体育锻炼行为的代际影响现象显著存在,亲代人与子代人的锻炼行为趋于一致,亲代人占居家庭体育锻炼行为的主导地位。具体体现在:亲代体育锻炼量显著正向影响子代体育锻炼量,即父母每周参与体育锻炼的时间、参与锻炼的频率、每次锻炼的强度都对子女的锻炼量指标产生影响;亲代人和子代人在体育锻炼项目选择方面趋于一致,尤其在高尔夫、网球、羽毛球、乒乓球、游泳等高消费锻炼项目中,亲代与子代的参与水平高度相似。充分说明了个体的体育锻炼行为深受家庭环境的影响。

5.2 建议

对亲代人的建议:(1)亲代人要增加余暇中体育锻炼活动的比重,做好家庭体育锻炼行为的良好示范。随着我国居民收入持续提高,余暇不断增加,人均锻炼场地逐步满足全民健身的要求,各种各样的大众体育赛事持续升温。亲代人作为家庭体育锻炼行为的引路人,要充分做好家庭体育锻炼氛围的引导工作,承担“顶层设计者、指导者、监督者和调控者”的角色,履行“管”职责任务[14];(2)要做好家庭体育锻炼行为的保障工作,在经济条件允许的情况下寻求专业教练的锻炼指导,同时要增加体育开支在家庭活动经费中的比重。尤其要及时主动询问子代是否有感兴趣的课外体育活动班和青少年体育俱乐部,在必要的时候给予其经济上的帮助;(3)每月跟踪子代体育锻炼情况。亲代人应及时问询子代人每月进行体育锻炼的时间、强度和频率的状况。制定体育锻炼长远规划和年度计划,指导、监督子代体育锻炼的落实情况;(4)重视子女在家庭体育锻炼行为中的贡献。尽管子代人的体育锻炼行为主要受到亲代人的影响,但随着我国中小学体育事业和青少年体育事业的发展,青少年参加体育锻炼的机会更多,参与形式更加多样化,对于家庭体育锻炼行为的促进作用不可小觑。成年人可能因为各种原因没有时间和精力专注于体育锻炼,这使得子女有机会带动父母共同参与体育锻炼,甚至改变亲代人的不健康生活方式。因此,我们呼吁更多家长倾听子女的声音,重视双向互促的家庭体育行为发展模式,这更有利于家庭成员在代际差异的帮助下整体提升家庭体育锻炼质量。

对子代人的建议:(1)积极参与体育锻炼。子代人处于人生重要学习阶段,相较于亲代人而言,不需要肩负家庭的重担,业余时间和业余活动较多,有着亲代人无法比拟的优势。身体健康是学习的源头活水,子代人要在课余时间中增加体育锻炼的比重,积极参与学校组织的各类体育锻炼活动和社会青少年俱乐部活动。子代作为家庭的关键成员,要认识到体育锻炼对于自己和家人的重要作用,积极参与体育锻炼,力争成为家庭体育锻炼行为代际关系下的富有价值的中介;(2)配合家庭体育锻炼计划。子代人应积极配合家庭体育锻炼计划,按时按量完成,养成经常锻炼的好习惯。克服困难、亲自参与才是提高体育锻炼水平、提高身体素质的黄金法则。