新版《医疗器械分类目录》在医疗器械招标采购工作中的应用

侯 羿,李子木,房 琦,李晓娜,贾仁杰,闫 伟,许敏光

(火箭军特色医学中心医学工程科,北京100088)

0 引言

在国家深化医药卫生体制改革,完成“有效减轻居民就医费用负担,缓解‘看病难、看病贵’”目标的政策背景下,医药领域全面推进降价控费。对于医疗卫生机构,医疗器械招标采购工作面临着更加专业化、时效化的新考验。在以往的工作中,医疗器械招标采购的一个突出问题就是器械没有通用名称,定义分类不明确,界定分类主观性强,导致后续一系列沟通欠缺统一的语言,沟通语义混淆,造成理解不一,最终采购的货物与需求不匹配。为此,国家药品监督管理局近几年来不断探索,借鉴发达国家经验[1-2],在结合我国国情的基础上,研究并制订出新一版的《医疗器械分类目录》,并于2018 年8 月1 日开始颁布施行。本文通过对新旧2 版《医疗器械分类目录》进行比较分析,探讨新版《医疗器械分类目录》在医疗设备招标和医用耗材采购中能够带来哪些积极的影响,从而帮助医疗机构更加精准、科学地完成采购任务。

1 新版《医疗器械分类目录》的特点

1.1 新版《医疗器械分类目录》的发布背景

原《医疗器械分类目录》发布于2002 年[3],共43个分类。该分类目录的特点有:(1)设备、器械与耗材混合编录,侧重于无源器械。(2)43 个分类下每类罗列数个2 级分类,共260 个。第3 级为名称举例,共1 008 个。(3)2 级分类不完全偏重于学科应用,分类原则模糊。(4)目录下的2 级分类按照风险程度明确了管理类别。(5)具有与工业品分类编号体系规则相同的4 位数编码。

由于旧目录从多角度划分子目录,因此存在以下问题:(1)缺乏统一的划分原则,造成目录之间的交叉重叠[4-5]。例如6802“显微外科手术器械”和6803“神经外科手术器械”,其中有较多的交叉重叠部分。(2)目录的2 级分类没有互斥性,容易导致归类不统一。例如6864“医用卫生材料及敷料”下包含“医用夹板”和“手术用品”这2 个2 级分类。仅从字面含义理解,手术用品的内涵与外延都远远大于医用夹板,且可以包含医用夹板。(3)旧目录没有对产品分类、品名的内涵和用途进行描述,使用者只能从3~10 个字的品名中去辨识产品用途,导致对产品理解各有差异,最终无法明确界定分类。

在总结旧版医疗器械分类目录不足的基础上,国家药品监督管理局从2015 年开始,改革旧版《医疗器械分类目录》(2002 版)框架结构,重新设计了分类目录的整体架构和层级结构,解决了产品归类过程中的交叉与矛盾。根据医疗器械的产品描述、预期用途、使用方法等因素,制订了新一版的医疗器械分类目录[6]。新目录具有3 级目录加1 级名称的结构,将2002 版目录的43 个子目录精简整合至22 个;将260 个产品类别扩充为206 个1 级产品类别和1 157 个2 级产品类别,增加了产品描述和预期用途的文字内容,在原1 008 个产品名称举例的基础上,扩充到6 609 个典型产品名称举例。新版目录的描述更细致,容量扩充至原目录的10 倍。

1.2 2 版《医疗器械分类目录》的对照

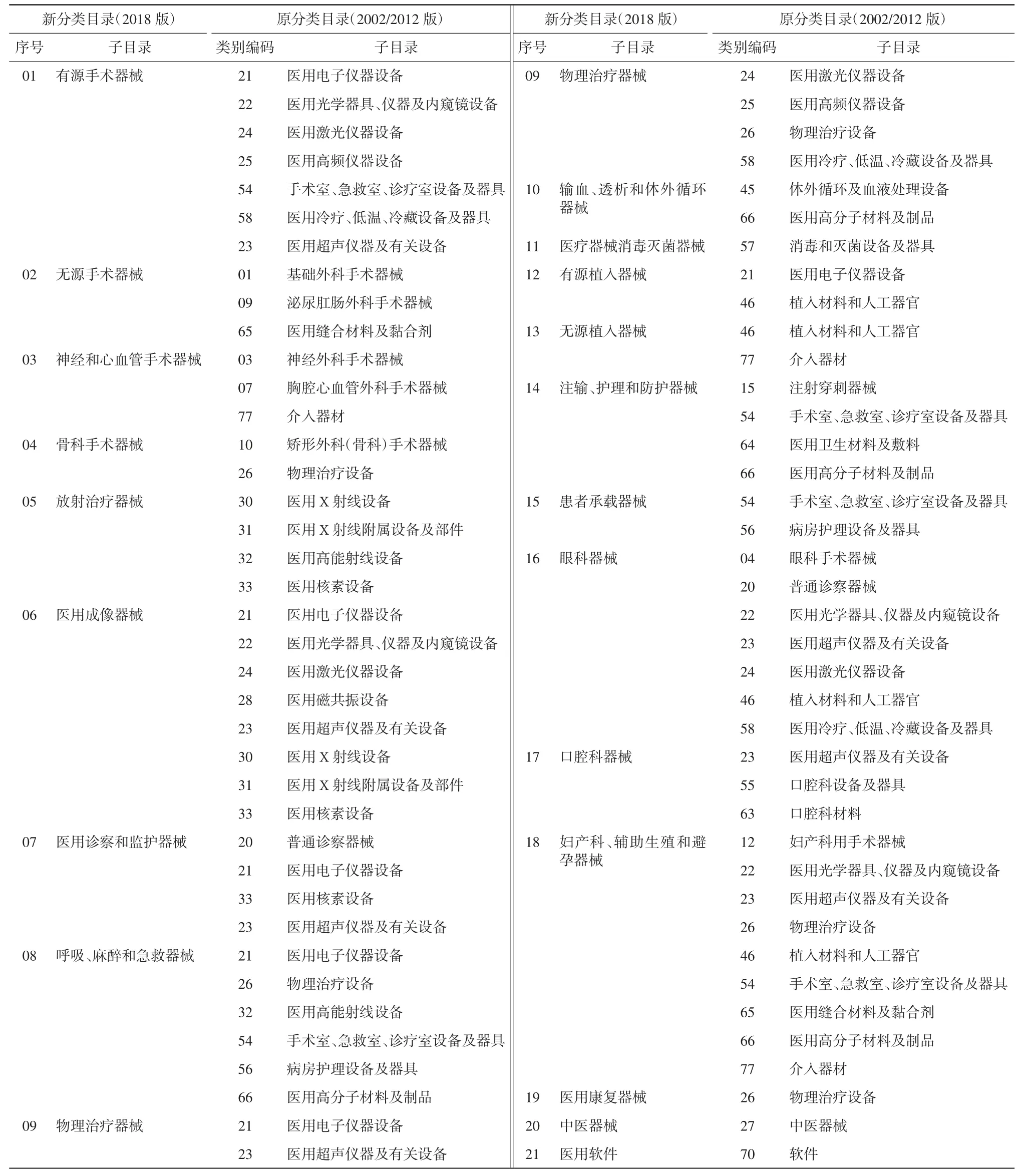

新版《医疗器械分类目录》的子目录由原来的43 个减少至22 个,不包括“6840 体外诊断试剂分类”子目录(2013 版)的内容和组合包类产品。其中,“22 临床检验器械”子目录放在最后,为后续体外诊断试剂的修订预留了空间[7]。且新版目录中22 个子目录描述清晰、应用性强,完全可替代原来的43 个子目录,详见表1。

1.3 新版《医疗器械分类目录》的改进与优势

新版《医疗器械分类目录》以技术领域为主线,更侧重于从医疗器械的功能和临床使用的角度划分产品归属,以临床应用的类型方式为原则建立子目录,如手术、放射治疗、注输、透析、中医、康复、医用软件等。以特殊临床科室作为划分第2 层级的依据,如口腔科、眼科、妇产科、骨科等;以产品技术特点作为划分第3 层级的依据,如激光、射频、超声等。目录中还新增了“产品描述”和“预期用途”2 列,对产品共性内容进行了基本描述,用于指导具体产品所属类别的综合判定。新版目录中的品名举例大幅增加,但没有整体提出通用规范名称,而是将命名权下放给企业,由其制订符合《医疗器械通用名称命名规则》的规范名称,并经产品注册部门审核。

新版目录的特点主要表现为:(1)3 级目录加1级名称的构架更具科学性,切合临床实际。(2)覆盖面更广,更具指导性和操作性;增加了产品预期用途和产品描述,产品归类定位更明确。(3)根据临床技术、医患认知的发展,对原有的部分产品管理类别进行了调整。(4)对上市时间长、产品成熟度高及风险可控的40 种医疗器械降低了管理类别。

2 新版《医疗器械分类目录》对医疗器械采购工作的影响

2.1 对医疗设备招标工作的影响

2.1.1 需求分析针对性强

新形势下,医疗机构采购医疗设备需要采用招标形式,可自行组织招标也可委托代理机构进行招标,属于政府采购金额范围内或目录内的,由政府采购机构进行招标。

在采用旧版《医疗器械分类目录》的时代,采购机构接到采购任务后,通常用表单的方式表述为某单位采购某设备,附使用科室对该设备的临床要求,如可对接超声刀系统、可满足切割及凝血的需求等。这些需求基本停留在业务层级,如果作为参数书写进招标文件,容易牵强附会。新版《医疗器械分类目录》实施后,增加了产品描述和预期用途一栏,采购人员可据此与需求科室详细沟通,明确采购产品在分类目录中的位置、品名和管理级别,以便在分类目录中查找近似产品及其采用的技术路线,有利于划定招标范围。

2.1.2 资格预审更加精准

新版《医疗器械分类目录》将品名举例大幅扩展,采购人员可根据分类目录、品名等信息在国家药品监督管理局网站的注册证检索模块进行检索,一方面可以搜索到潜在的投标产品,了解其技术参数和适用范围;另一方面根据产品注册证代理机构能了解产品的销售渠道[8]。通过以上产品信息的汇集,如采用资格预审方式进行招标,可在招标前剔除不符合需求的产品,提高招标效率。

2.1.3 评分更加科学

医疗设备招标因设备复杂、标准化程度低,一般采用综合评分法评标。评标专家在明确了投标产品在分类目录中的位置后,可依照目录中的产品描述和预期用途项,结合投标产品的技术参数响应,对投标文件的响应项进行评分。如投标产品与目录中的产品描述不符,评标专家可要求供应商进行澄清,进一步明确投标产品与采购需求的匹配性。这样在目录这个统一标准下,可有效减少专家评分失误。

表1 新、旧《医疗器械分类目录》对照关系表

2.1.4 对附属耗材、配件的管理更加完善

对于使用专属耗材、封闭试剂的医疗设备的招标,以往的投放设备、采购耗材和试剂的方式已被叫停。目前,采购该类设备需要在设备招标时锁定耗材单价。新版分类目录对设备和耗材的描述清晰,可明确界定设备附属的耗材与配件,将一次性耗材、可复用耗材和消耗性配件有效区分以分属不同的管理层级,从而在招标文件中区别对待。耗材属于采购范畴,配件属于维修范畴。如新版分类目录的“01 有源手术器械”中明确将超声刀手柄列入2 级分类“超声手术设备附件”中,管理级别为Ⅱ类,使用单位不得将其作为设备配件采购。

2.2 对医用耗材采购的影响

2019 年6 月国家卫生健康委员会颁发了《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》,其中第十三条规定:医疗机构需建立医用耗材供应目录,一般是遴选省市医用耗材集中采购目录。而目录内耗材的定价目前普遍采用单一来源谈判或带量议价的形式[9-10],而新版《医疗器械分类目录》对耗材的遴选和议价都具有很好的指导作用。

2.2.1 有利于品名规范

新版《医疗器械分类目录》中品名举例由1 008个增加到6 609 个,且所有名称都符合医疗器械通用名称命名规则,在一定程度上为医疗机构内部目录产品命名提供了范例。医疗机构在建立自己的供应目录以及耗材数据库时,可参照目录内的举例名称,以更好地兼容产品注册证名称、明确管理级别,从而有利于产品的资质管理。

2.2.2 有利于评判替代性

新分类《医疗器械分类目录》按照医疗器械技术专业和临床使用特点分为22 个子目录,子目录由一级产品类别、二级产品类别、产品描述、预期用途、品名举例和管理类别组成。相当于对产品名称在形态、材质、性能、使用等方面进行了描述和解释,使医疗机构在产品遴选和议价时,能够使用统一的标准对同类品、相似品进行比较,判断其性能的一致性与使用的可替换性,方便遴选产品、设置合理的品种数量,也能为谈判价格争取筹码。

2.2.3 尚需要与招标目录进行对照

医疗机构的耗材供应目录为了更方便维护价格、统计采购量,需要与上一级的集中采购目录进行更紧密的接驳。各省市组织医用耗材集中采购的初衷主要是降价控费,所以纳入集中采购范围的主要是高值耗材[11]。又因为在价格谈判时需要临床专家参与,往往采用更贴近临床专业的分类方法,造成集中采购分类与对应的医疗器械分类目录有较大区别。例如京津冀耗材集中采购目前分为6 类,分别是人工关节、防粘连类、吻合器类、心内血管支架类、心脏节律类和止血类。这种分类方法同新分类目录的类别并不完全一致,具有一定的区别(详见表2),故医疗机构在建立供应目录时需要同时对照新分类目录及集中采购目录,以便于从不同角度对医用耗材进行整理分类。

表2 京津冀耗材集中采购类别与《医疗器械分类目录》的对照

3 结语

新版《医疗器械分类目录》的实施将对医疗器械的注册、生产、经营、使用等各环节产生影响。总的来看,新版《医疗器械分类目录》的框架结构更具科学性、逻辑性,内容更加合理,覆盖面广,切合临床实际,且操作性和指导性都显著提升,在激发医疗器械产业创新发展活力、纠正流通领域信息不透明、降低流通领域成本、协助医疗机构监管临床使用、宽严有别地开展科学监管、促进医疗器械产业健康发展、更好地满足公众需求等方面都具有十分重要的意义。