湖北雾渡河断裂带金矿地球化学特征及成因探讨

——以姜家沟金矿为例

李天元,郭 威,陈梦杰,刘 海,吴义松

(湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所),湖北 宜昌 443003)

湖北雾渡河断裂带金矿位于三峡库区长江北岸,处于高角闪岩相—低麻粒岩相中深变质相系[1],斜切黄陵基底穹隆[2],包含有姜家沟金矿、水月寺金矿、板仓河金矿等近20个金矿床(点),预估金矿储量达到中型。

前人对雾渡河断裂带金矿的形成条件、物质来源、成矿模式及控矿构造等研究程度较低,仅有部分水月寺金矿床[3-4]和板仓河金矿床[5]研究成果。本文以姜家沟金矿为切入点,利用姜家沟金矿地球化学、包裹体及同位素特征,探讨雾渡河断裂带金矿地质作用类型、成矿物质来源和区域成矿过程之间的内在联系,为进一步发展国民经济建设提供理论依据。

1 矿床地质特征

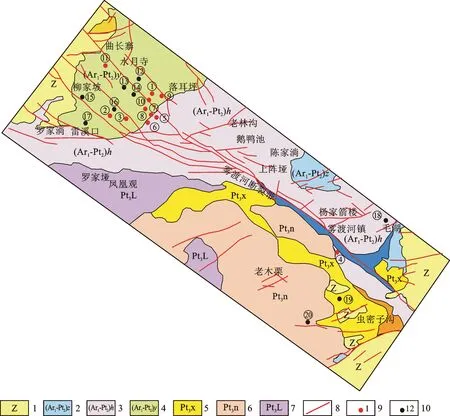

雾渡河断裂带金矿矿区地层出露简单,与成矿有关的围岩主要为晚太古—中元古水月寺群野马洞组[(Ar1-Pt2)y]及黄良河组[(Ar1-Pt2)h]上段黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩等高角闪岩相—低麻粒岩相中深变质岩系,以及五台旋回第三期斜长花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩等中—酸性侵入岩浆岩。区内断裂构造发育,主干断裂带总体呈NE向展布,倾角60°~80°。矿体的空间展布、产出、形态、产状及矿化富集主要受主干断裂旁侧的次级断裂及韧性剪切带、压溶缝合带、裂隙密集带控制(图1)。其中以NNE向变质岩区韧性剪切带、NE岩浆岩区韧性剪切带和压溶缝合带对矿体的富集尤为重要。

图1 雾渡河断裂带金矿矿区地质简图Fig.1 Geological sketch of gold mining area in Wuduhe fault zone①.罐湾金矿床;②.笤箕湾金矿床;③.何家湾金矿床;④.姜家沟金矿床;⑤.狮子湾金矿床;⑥.宋家湾金矿床;⑦.天鹅池金矿床;⑧.柯堂湾金矿床;⑨.庙湾金矿床;⑩.松树湾金矿床;.董家坡金矿床;.杉树壕金矿点;.泡洞树金矿点;.黄家槽金矿点;.柳家坡金矿点;.金竹园金矿点;.雷溪口金矿点;.毛湖金矿点;.花岩金矿点;.陈家坪金矿点;1.震旦系;2.周家河组;3.黄良河组;4.野马洞组;5.黑云花岗闪长岩;6.黑云奥长花岗岩;7.黑云斜长花岗岩;8.断裂带;9.金矿床及编号;10.金矿点及编号。

目前共发现金矿床(点)20个,均为小型金矿床或矿点,以含金石英脉型为主,少部分见于蚀变岩型矿石和氧化矿石中。其中11个矿床集中分布于水月寺地区和雾渡河地区,以姜家沟(136 kg)、罐湾(503.07 kg)、笤箕湾(275.81 kg)金矿床最大,其余8个矿床均在100 kg以内,另有9个金矿床点分布。

雾渡河断裂带矿区内石英脉型金矿的成矿过程可分为热液期和表生氧化期两个成矿期,热液期又可分为5个成矿阶段:①石英脉充填阶段,金成矿几近于无。主要为变质作用和混合岩化作用终期或岩浆期后硅化的乳白色晶质块状石英集合体,呈脉状充填,半自形—它形结构,致密块状构造。②石英—黄铁矿阶段,金成矿的前奏。石英脉在构造应力作用下,发生破碎,进入此阶段。黄铁矿多呈自形—半自形粒状结构,粒度0.1~2 mm,具压碎现象。标型矿物组合为Si-Fe-S-Au。③石英—金—多金属硫化物阶段,金主成矿期。石英—黄铁矿阶段之后,在构造应力作用下,再一次破碎。含矿热液沿裂隙贯入,穿切或叠加在早期乳白色晶质块状石英上,形成深灰色细粒石英和黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等多金属硫化物共生,多形成脉状、网脉状、角砾状矿石构造。标型元素组合为Cu-Pb-Zn-S-Au-Ag。④碲—金银互化物阶段,金成矿尾端。具有高—中温成矿演化为低温成矿的特征,属热液成矿的尾声,碲化物和黄铁矿、黄铜矿等多金属硫化物共生,沉淀大量碲、金银互化物。标型元素组合为Te-Bi-Au。⑤碳酸盐阶段,成矿作用晚期,随着矿物的晶出,残余的富含CaO、MgO的溶液晶出碳酸盐矿物,呈脉状、团块状充填交代。标型元素组合为Ca-Mg。

断裂带内金矿矿体形态复杂,主要为脉状、透镜状、扁豆体状,并常有膨大、弯曲、分枝复合现象,呈不规则状发育。含矿断裂带常呈雁形排列,断裂面旁侧有挤压破碎带形成,并发育糜棱岩、碎裂岩、构造透镜体等岩体。矿体产状以NNW向和NW向为主,倾向NE或SW;少数NE向,倾向SE;倾角陡,多数60°以上,甚至直立。矿石矿物组成较复杂,含金石英脉型金矿石以乳白色块状石英为主,金矿物为自然金、银金矿,硫化物为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿,载金矿物为石英、硫化物;蚀变岩型矿石,以石英、方解石、绢云母、绿泥石等蚀变矿物为特征;氧化矿石由褐铁矿、赤铁矿、铜兰、孔雀石、粘土矿物等次生矿物组成。矿物结构主要为半自形—它形粒状结构,交代、包含结构,乳滴状、叶片状结构和压碎结构等。矿石构造主要有浸染状、斑点状构造,条带状构造,脉状构造,块状构造等。

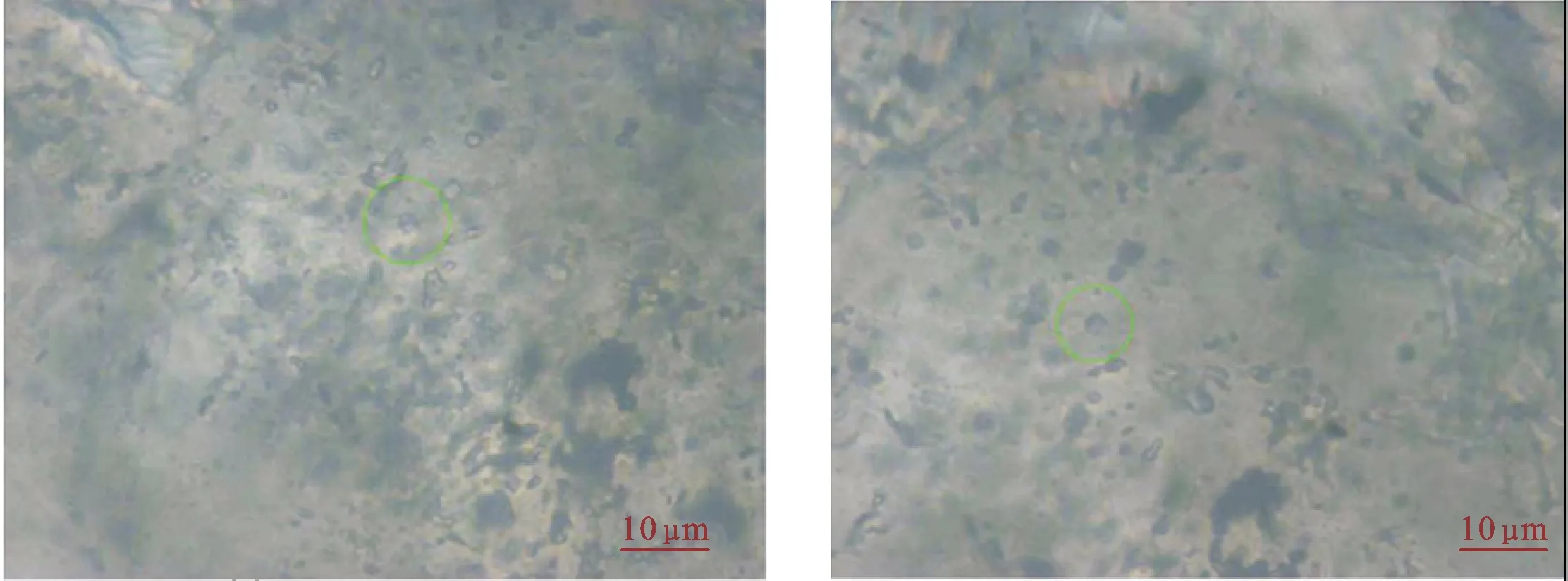

雾渡河断裂带矿区内自然金和银金矿等含金矿物主要赋存在石英、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和褐铁矿内(图2),且有3种赋存状态:①沿矿物微细裂隙充填的裂隙金,主要赋存于石英、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和褐铁矿。②分布于矿物晶隙之间的晶隙金,以赋存于石英、黄铁矿、黄铜矿和褐铁矿为主。③矿物包裹的包体金,以赋存于石英、黄铁矿和闪锌矿为主。但总体而言,雾渡河断裂带以石英脉型金矿为主,其含金矿物多为裂隙金,晶隙金次之,少见包体金,粒度一般在0.046~0.268 mm,大者可达1.04 mm,属于粗金类金矿。

图2 矿区金赋存状态图Fig.2 The gold occurrence state diagram of the mining areaa.裂隙金,产于脉石(G)中;b.晶隙金,产于黄铁矿(Ccp)中;c.包体金,包于黄铁矿和闪锌矿中。

2 矿床地球化学特征

2.1 样品采集及测试方法

本次研究对雾渡河断裂带金矿中姜家沟金矿床的不同矿段矿石进行系统采样分析,其中用于元素地球化学分析样品9件,流体包裹体分析样品9件,硫、氧、碳、铅同位素分析样品若干。主、微量元素均采用电感耦合等离子光谱分析(ICP-AES)和电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)测试完成,其分析结果见表1。姜家沟金矿床含金石英脉型矿石流体包裹体由桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室检测完成,使用仪器为Nikon LV100 POL显微镜、Linkam TMSG 600热台,以美国FLUID INC公司的人工流体包裹体标准样品进行温度标定,温度数据精准度为0.1 ℃。

表1 姜家沟金矿床主量元素(wt%)和微量元素(×10-6)表Table 1 Table of main elements (wt%) and trace elements (×10-6) in Jiangjiagou gold deposit

续表1

2.2 主量元素

姜家沟金矿床出露的围岩主要为斜长角闪片麻岩和少量中细粒花岗岩。斜长角闪片麻岩原岩是基性—中酸性火山沉凝灰岩,SiO2含量为49.06%,K2O/Na2O比值为0.45,具有富Na贫K特征,Al2O3含量为12.34%,CaO含量为8.97%,MgO含量为5.22%,TiO2含量为2.08。可能反映因区域热流动力变质作用,使得变质型围岩CaO、MgO和TiO2明显升高。

中细粒花岗岩SiO2含量较高,为72.67%,Al2O3含量为15.18%,CaO含量为2.67%,K2O+Na2O为6.54%,K2O/Na2O比值为0.20,基本上为钙碱性、过铝质系列酸性岩浆岩。同时,其TFe2O3、MgO、SO3、TiO2含量极低,表明岩浆型围岩经历了一定程度的结晶分异作用。

含金石英脉型矿石种类复杂多样,不同阶段含金矿石具有不同的主要化学成分(表1)。矿石中SiO2含量变化极大,其中硅化金矿石和含金石墨片岩SiO2含量分别为63.70%和64.71%,硅化金矿石的Al2O3含量为4.46%,CaO含量为2.96%,TFe2O3含量为15.05%,含金石墨片岩的Al2O3含量为15.71%,MgO含量为2.52%,CaO和TFe2O3含量较低,说明含金矿物有石英、石墨等富Si矿物伴生;含硫金矿石和含铜金矿石SiO2含量分别为49.29%和13.90%,明显富集SO3和TFe2O3,亏损CaO和K2O,SO3含量为18.95%~19.55%,TFe2O3含量为12.91%~52.80%,根据CIPW标准矿物计算法,表明有黄铁矿等硫化物矿物富集,且为主要的载金矿物;碳酸盐化含金矿石以低SiO2、高CaO,且严重亏损K2O和Na2O为特征,其SiO2含量为6.53%,CaO含量为47.80%,表明含金矿石有方解石等碳酸盐伴生矿物存在。总而言之,除碳酸盐化含金矿石外,含金石英脉矿石整体K2O+Na2O含量为5.79%~7.55%,K2O/Na2O含量为0.03~0.86,具有富Na贫K的特征。

2.3 稀土和微量元素

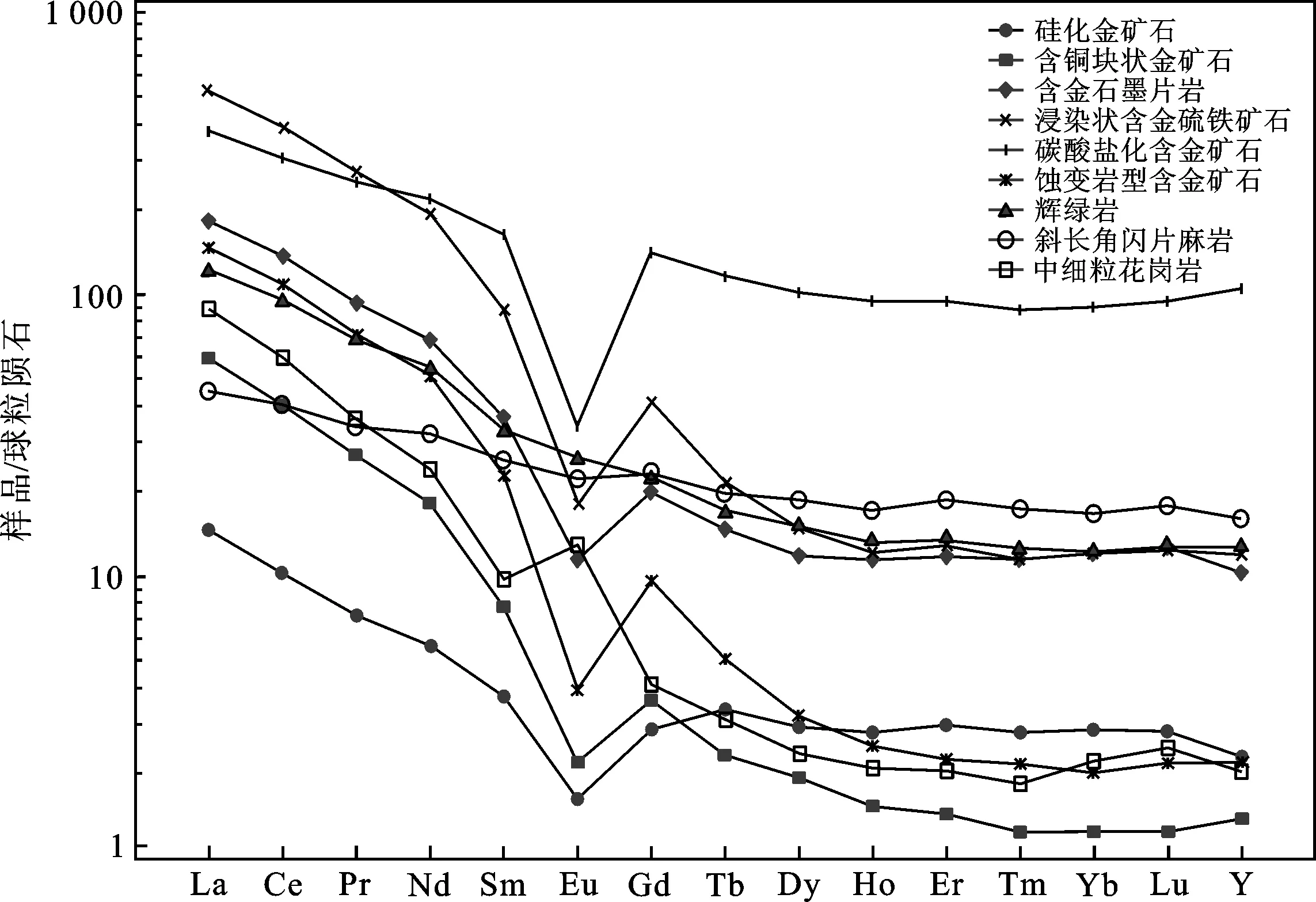

姜家沟金矿床石英脉型矿石、蚀变岩型矿石、变质岩型围岩和岩浆岩型围岩样品的稀土元素分析结果显示,石英脉型矿石和蚀变岩型矿石中的含金矿石稀土总量变化幅度极大,ΣREE=21.28×10-6~684.32×10-6,平均312.00×10-6,其中部分石英脉型矿石稀土总量明显高于蚀变岩型矿石,变质岩型围岩和岩浆岩型围岩稀土总量低于两者。

含金矿石LREE∶HREE=4.44~35.55,平均19.13,(La∶Yb)N=4.21~72.42,平均31.43,结合稀土元素球粒陨石标准化配分曲线图(图3)[6],含金矿石轻重稀土元素的分馏不明显,呈较缓的右倾型,但富集轻稀土,亏损重稀土。石英脉型矿石和蚀变岩型矿石的稀土配分模式基本一致,均具有较强的Eu负异常(δEu=0.22~0.49)和无明显的Ce异常(δCe=0.93~1.00),反映两者具有相同的成矿来源。变质岩型围岩和岩浆岩型围岩稀土元素总量均较低,稀土配分曲线同石英脉型矿石和蚀变岩型矿石均呈右倾型,但变质岩型围岩无明显的Eu异常(δEu=0.91)和Ce异常(δCe=1.03),岩浆岩型围岩有较强的Eu正异常(δEu=1.87)和无明显的Ce异常(δCe=0.95),表明含金矿石同围岩具有差异性,存在一定的物质交换,且可能都来源于深部幔源岩浆。

图3 稀土元素球粒陨石标准化分布型式图(标准化数据据参考文献[6])Fig.3 Standardized distribution pattern of rare earth chondrite

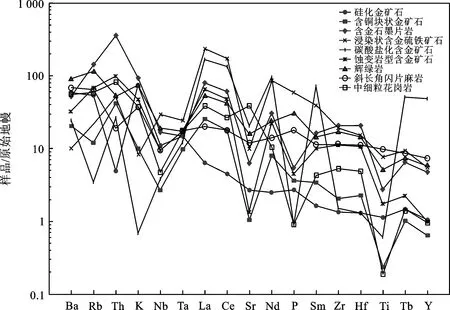

在表1中,Au、Ag、As、Bi、S、Sb等微量元素均具有由围岩向含金矿石升高的特征,Au与Ag、As、Cu、Pb、S、Sb、Sn、Te这些主要成矿微量元素成显著的正相关关系,反映出围岩为含金矿石中金的来源之一,自然金多与金属硫化物、碲化物共生。Ni和W在岩浆岩型围岩中明显低于含金矿石,说明Ni和W在成矿阶段具有被活化带入矿石的特点;Sc和V在变质岩型围岩中明显高于含金矿石,说明Sc和V在成矿阶段具有被活化带出矿石的特点。在微量元素原始地幔标准化蛛网图(图4)[7]上,含金矿石具有明显的Th、La、Ce、Nd正异常,弱Ta、Sm、Zr、Hf、Tb正异常;变质岩型围岩显示出明显的Nb、Ta、Th负异常,弱La、Ce正异常;岩浆岩型围岩反映出较明显的Th、La、Sr正异常,较弱Rb、Sr负异常。整体而言,围岩及含金矿石均具有较低含量大离子亲石元素和高场强元素的特点。

图4 微量元素原始地幔标准化蛛网图(标准化数据据参考文献[7])Fig.4 Trace elements primitive mantle standardized spider web

2.4 流体包裹体特征

2.4.1流体包裹体类型及分布

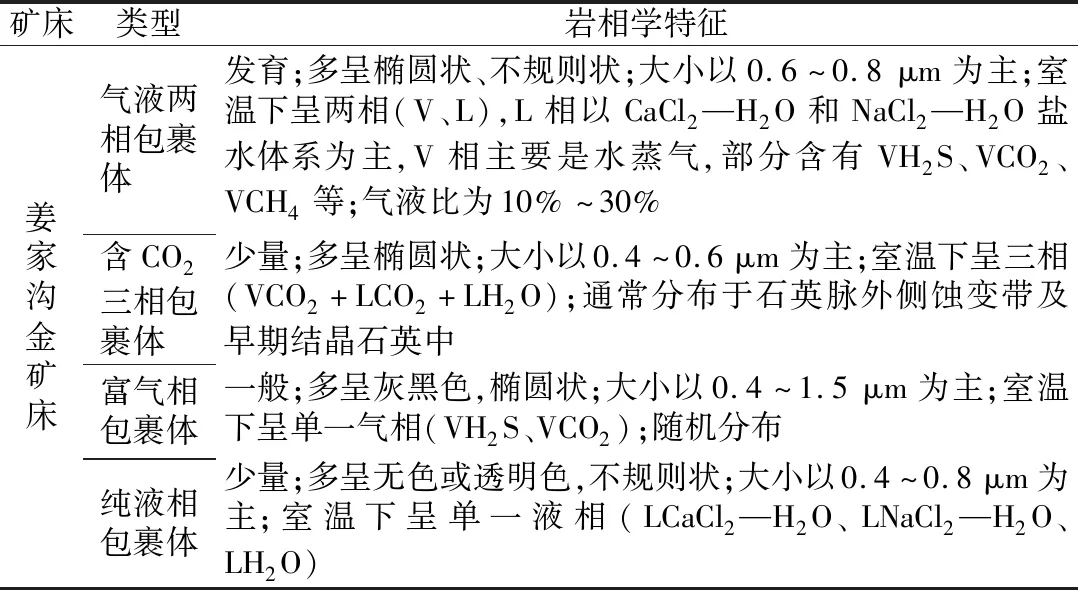

通过对姜家沟金矿床含金石英脉型矿石显微镜下流体包裹体的岩相学特征观察(图5,表2),其可分为四种类型:气液两相包裹体、含CO2三相(VCO2+LCO2+LH2O)包裹体、富气相包裹体、纯液相包裹体。含金石英脉型矿石以气液两相包裹体最为发育,含CO2多相包裹体和纯液相包裹体较少,富气相包裹体含量一般,随机分布,没有含子矿物包裹体。

图5 姜家沟金矿床含金石英脉型矿石流体包裹体特征Fig.5 Fluid inclusion characteristics of quartz vein type ore in Jiangjiagou gold deposit

表2 姜家沟金矿床含金石英脉型矿石流体包裹体特征Table 2 Fluid inclusion characteristics of quartz vein type ore in Jiangjiagou gold deposit

2.4.2流体包裹体显微测温及盐度

对姜家沟金矿床9件含金石英脉型矿石样品进行显微测温显示,气液两相包裹体的均一消失温度为169.4~215.1 ℃,均一再现温度为166.6~212.6 ℃,冰点温度范围为-18.8~-13.7 ℃,盐度为17.65~21.80 NaClwt%。含CO2三相包裹体的均一消失温度为205.9~232.5 ℃,均一再现温度为205.0~231.2 ℃,冰点温度为-17.2~-12.7 ℃,盐度范围为16.72~20.59 NaClwt%。富气相包裹体的均一消失温度为227.1~269.7 ℃,均一再现温度为224.1~266.9 ℃,冰点温度范围为-19.2~-12.0 ℃,盐度范围为16.05~22.09 NaClwt%。纯液相包裹体的均一消失温度为186.6~221.3 ℃,均一再现温度为185.3~218.5 ℃,冰点温度为-18.1~-12.1 ℃,盐度为16.14~21.28 NaClwt%。由此可知,姜家沟金矿床成矿热液为中低温、高盐度流体。

2.4.3成矿密度、压力及深度

根据姜家沟金矿床流体包裹体密度和压力计算表(表3),成矿流体密度的总体变化范围在0.95~1.04 g/cm3,平均值为1.00 g/cm3,且主要集中在1.00~1.04 g/cm3,属于近水溶液中高密度流体;成矿压力变化范围为22.15~35.32 MPa,平均值为27.69 MPa,属于低压环境。

表3 姜家沟金矿床流体包裹体密度、压力及深度计算表Table 3 Calculation table of fluid inclusion density (g/cm3),pressure (MPa) and depth (km) in Jiangjiagou gold deposit

成矿深度与成矿压力之间呈现线性关系,依据成矿压力和深度经验计算公式[8]:

H=P/(300×105)

(1)

式中:H为成矿深度,km;P为成矿压力,MPa。

将成矿压力代入式(1)中,其计算结果见表3,姜家沟金矿床成矿深度范围为0.74~1.18 km,平均值为0.92 km,表明姜家沟金矿床形成于浅层深度,属于浅层矿体。

2.5 同位素地球化学特征

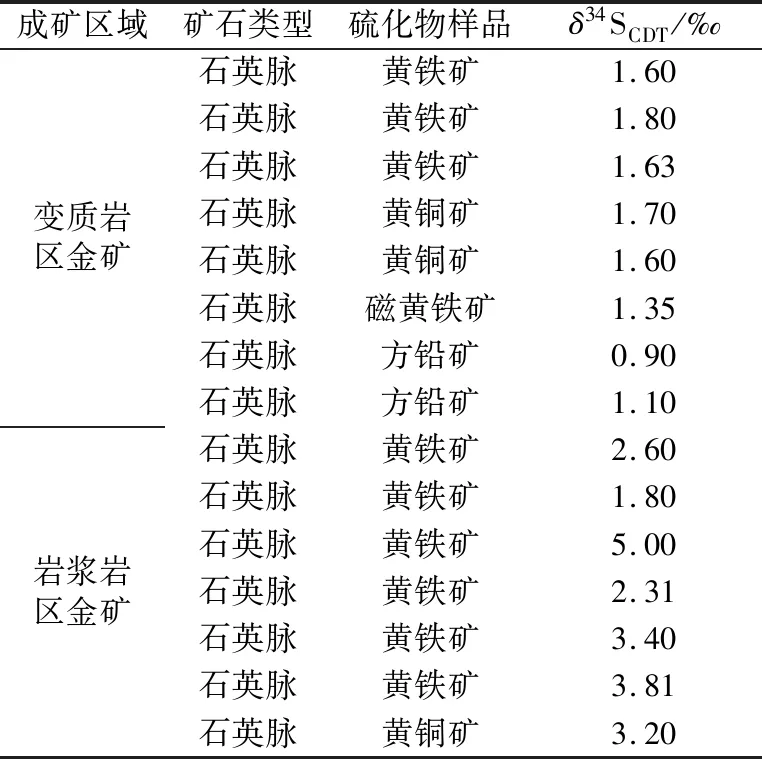

2.5.1S同位素

姜家沟金矿床不同成矿区域中15件石英脉型矿石各类硫化物的S同位素分析结果见表4。从表4中可以看出,变质岩区石英脉型金矿硫化物δ34S变化范围在0.90‰~1.80‰,平均值为1.46‰;岩浆岩区石英脉金矿硫化物δ34S变化范围在1.80‰~5.00‰,平均值为3.16‰。成矿区域金矿均具有很低的S同位素值[9],整体呈塔形分布,接近陨石硫成分,说明姜家沟金矿床S均一度较高,来源于地壳深部或上地幔,具有深部岩浆源特征。

表4 姜家沟金矿床石英脉型矿石S同位素分析结果Table 4 S isotope analysis of quartz vein type ore in Jiangjiagou gold deposit

2.5.2O同位素

姜家沟金矿床含金石英脉中14件石英样品的δ18OV-SMOW值为10.6‰~14.7‰,平均值为13.01‰。其中北部变质岩区金矿δ18OV-SMOW平均值为13.27‰(10件),南部岩浆岩区金矿δ18OV-SMOW平均值为12.13‰(3件),不含金石英脉中石英样品δ18OV-SMOW值为12.30‰(1件)。表明不同围岩条件、不同区域的含金石英脉δ18OV-SMOW值相近,且石英脉中O同位素与Au含量呈不相关关系。

根据石英—水体系氧同位素分馏系数103lnα石英-水=3.38×106/T2-3.40[10],流体δ18O水-SMOW计算公式为:

δ18O水-SMOW=δ18OV-SMOW-103lnα石英-水=δ18OV-SMOW-3.38×106/T2+3.40

(2)

式中:α石英-水为分馏系数;T为成矿温度的开氏温度,K。

据宜昌地质研究所张理刚的《同位素地质资料》,若成矿温度按300 ℃计算,δ18O水-SMOW变化范围为3.7‰~7.8‰,δ18O水-SMOW平均值为6.1‰,北部变质岩区金矿δ18O水-SMOW平均值为6.4‰,南部岩浆岩区金矿δ18O水-SMOW平均值为5.2‰。根据自然界O同位素分布特征(图6)[11],姜家沟金矿床含金石英脉的成矿热液氧同位素均属于岩浆水和变质水范畴,反映姜家沟金矿源自于深部上地幔,且与区域变质作用和混合岩化作用紧密相关。

图6 自然界O同位素分布特征[11]Fig.6 Distribution of O isotopes in nature

2.5.3Pb同位素

雾渡河断裂带及黄陵基底穹隆金矿Pb同位素组成较为稳定均一,主要为单阶段的正常铅。含金石英脉中矿石铅206Pb/204Pb为17.217~18.933,平均18.062;207Pb/204Pb为15.295~16.481,平均15.727;208Pb/204Pb为36.638~39.257,平均38.028。其中姜家沟金矿206Pb/204Pb为18.177,207Pb/204Pb为15.617,208Pb/204Pb为38.491,表明矿区Pb同位素具有一致的来源。在207Pb/204Pb-206Pb/204Pb增长曲线图解(图7-a)[12]上,可以看出全区金矿Pb同位素在地壳、地幔、造山带均有分布,姜家沟金矿的Pb同位素落入上地壳和造山带之间,且有向造山带铅演化趋势。在208Pb/204Pb-206Pb/204Pb增长曲线图解(图7-b)上,全区金矿Pb同位素同样在地壳、地幔、造山带都有分布,但多数坐落于造山带曲线附近,其中姜家沟金矿的Pb同位素落入下地壳和造山带之间,且更加偏向于造山带铅演化曲线。说明Pb同位素与岩浆结晶时相应的初始铅同位素是相当的。

图7 铅同位素207Pb/204Pb - 206Pb/204Pb(a)和208Pb/204Pb - 206Pb/204Pb(b)增长曲线图解(据参考文献[12]修改)Fig.7 Graph of 207Pb/204Pb-206Pb/204Pb(a) and 208Pb/204Pb-206Pb/204Pb(b) growth curves of lead isotopes

据朱炳泉等(1998)所整理的全世界各地不同时代、不同类型和成因的铅同位素资料,提出Δα、Δβ、Δγ三种铅同位数和同时代地幔的相对偏差,其中Δβ、Δγ最能反映物质源区变化,Δα对成矿时代反映灵敏。本文通过计算Δβ、Δγ值[13]来追踪金矿铅源区,并投图绘制成Δβ-Δγ成因分类图(图8)[13-14],全区金矿铅同位素主要坐落于地幔源铅和岩浆作用的上地壳与地幔混合的俯冲带铅范围内,部分落入中深变质作用和退变质作用铅范围内,其中姜家沟金矿矿石铅同位素处于地幔源铅与岩浆作用的上地壳与地幔混合的俯冲带铅分界线上,且趋向于壳幔混源范围内。因此,全区金矿和姜家沟金矿的矿石铅应来源于上地幔岩浆,具有壳幔混合特征[15]。

图8 矿石铅同位素Δβ-Δγ成因分类图[13-14]Fig.8 Genetic classification map of ore lead isotope Δβ-Δγ 1.地幔源铅;2.上地壳源铅;3.上地壳与地幔混合的俯冲带铅(3a.岩浆作用;3b.沉积作用);4.化学沉积铅;5.海底热水作用铅;6.中深变质作用铅;7.变质作用下地壳铅;8.造山带铅;9.古老页岩上地壳铅;10.退变质作用铅。

3 矿床成因讨论

3.1 成矿物质及热液来源

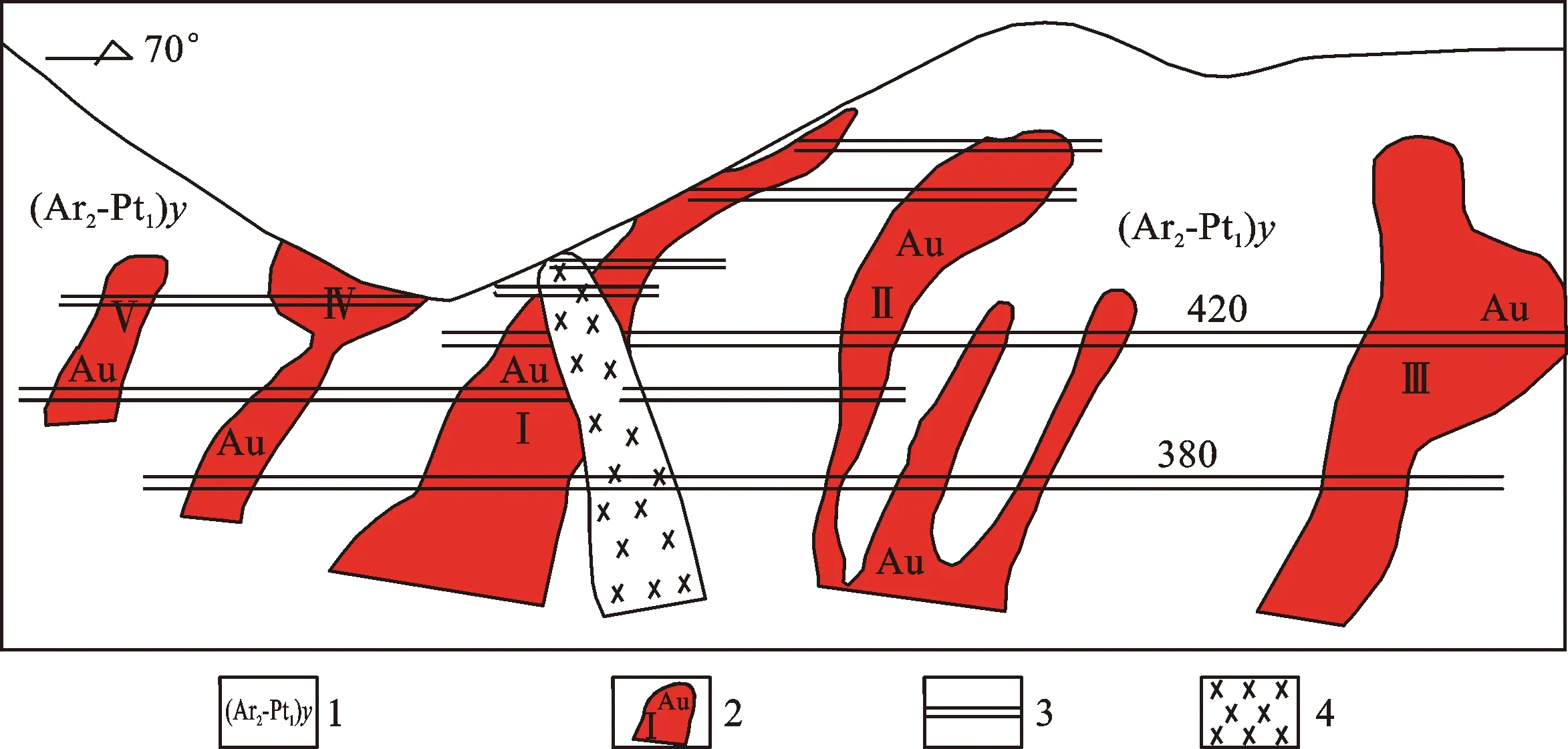

据图9,姜家沟金矿含金石英脉与斜长角闪片麻岩有密切的空间联系,早期斜长角闪片麻岩被辉绿岩所穿插,在部分构造强烈地带,韧性剪切带、压溶缝合带发育,矿化作用以含金石英脉和蚀变岩充填为特征,区域动力变质作用和岩浆活动发育,含金石英脉周边发育明显蚀变岩矿石,在表1内,区内斜长角闪片麻岩Au含量<0.01×10-9,低于地壳中Au元素丰度值,朝着蚀变岩带延伸,部分地区发生蚀变岩化和钠长石化,且Au含量显著升高,因此认为野马河组的变质岩型围岩是金矿物质来源之一。

图9 姜家沟金矿床纵向剖面图Fig.9 Longitudinal profile of Jiangjiagou gold deposit1.野马洞组黑云斜长片麻岩;2.金矿体及编号;3.民采坑道;4.辉绿岩。

流体包裹体是解释成矿流体来源和演化机制的重要途径之一。本文含金石英脉型矿石中流体包裹体的总体盐度范围为16.05~21.80 NaClwt%,平均18.80 NaClwt%,均一再现温度范围为169.4~269.7 ℃,平均212.8 ℃,属于H2O-NaCl-CO2型,高盐度,富CO2,中低温密度流热液流体。据上述同位素分析结果,O同位素主要位于岩浆水和变质水范围内,且趋于两者的过渡带附近,反映金矿成矿流体与岩浆热液和变质热液相关,且来源于深部地幔。结合本文S、C、Pb多种同位素分析,姜家沟金矿含金石英脉成矿热液来源于上地幔深源岩浆,属上地幔岩浆矿液分离产物,且具有壳幔混源特征。

3.2 成矿过程及成矿机理

姜家沟含金石英脉金矿至少经历两个不同成矿阶段过程[16]:早期高温石英脉充填阶段,一般少硫化物,无金富集;中晚期中低温石英—金—多金属硫化物富集阶段,其成矿热液的物理化学条件随着时间、空间逐渐变化,演变为中低温富金多金属硫化物组合。表明Au通常是以中低温阶段复氯络合物和复硫络化物为主要迁移方式。在热液成矿过程中,Au多呈细分散相结晶胶溶体被黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等硫化物所捕获。同时,Au还可通过Al3+替代Si4+过程,交代相应的碱性元素而进入石英晶格中。

据包裹体测温数据,Au的沉淀温度较广,在160~210 ℃低温环境中,成矿热液转变为偏碱性还原环境,Fe2+置换[AuS3]3-中的Au3+,形成颗粒金沉淀。随着温度升高,成矿热液处于220~270 ℃中温环境时,氧逸度降低,偏碱性还原环境进一步转变为弱碱性还原环境,更有利于金沉淀,形成金矿床。

3.3 矿床成因分析

本矿区地质构造环境复杂多变,姜家沟金矿的含金石英脉型矿石及变质岩、岩浆岩围岩的地球化学特征与沉积型矿床矿石的地化配分模式明显不同,说明金矿成矿物质来源于上地幔,是幔源岩浆分异产物。其中变质岩区金矿伴随火山碎屑沉积作用、变质作用和混合岩化作用、动力变质作用影响,属于变质热液金矿;岩浆岩区因受岩浆作用和动力变质作用影响,属于岩浆期后热液金矿;不规则状气相、液相流体包裹体的成矿温度在169.4~269.7 ℃范围内,属于中低温热液型区间温度,故初步认定其矿床成因类型为中低温热液型金矿。

4 结论

(1) 姜家沟金矿以含金石英脉为主体,富Na贫K,且Au含量主要赋存于石英晶格及多金属硫化物中,缺乏大离子亲石元素和高场强元素。

(2) 姜家沟金矿成矿热液为中低温、高盐度、高密度流体,成矿温度为169.4~269.7 ℃,压力22.15~35.32 MPa,深度0.74~1.18 km,具有浅层低压特征。

(3) 姜家沟金矿成矿水体来源于岩浆水和变质水;部分成矿物质来源于野马河组的斜长角闪片麻岩和中细粒花岗岩;成矿热液主要来源于上地幔深源岩浆,具有壳幔混源特征,属上地幔岩浆矿液分离产物。