以路线为线索的《江山秋色图》局部空间关系研究

《江山秋色图》作为宋代山水画家赵伯驹的代表作,除熟练的绘画技法外,画面中的空间秩序清晰且逻辑缜密,这不单是对自然现象的描摹,更注入了画家个人的艺术审美与空间追求。本文使用二维转三维的方法,借助基于二维局部画面还原后的三维模型,以路线为线索,研究空间中的功能、互视与视域关系,探索画家对自然空间秩序的理解与重构。

宋代山水画;江山秋色图;二维转三维;空间关系;秩序

1.宋代山水画的创作方法与画面空间

宋代画家对自然的深入理解很大程度上源于画家们观察自然的方式与创作方法。《宋朝名画评》卷二对范宽的日常生活有如下描述:“居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣。虽雪月之际,必徘徊凝览,以发思虑。”[1]画家长期与自然相处,观察自然的变化,体会其中的趣味,思考人与空间的关系。同时宋代画家已经具备了三维的空间意识。郭熙的画论中描述了画家观察自然的过程:“学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。学画山水者何以异此?”[2]再结合“山形步步移”“山形面面看”“四时之景不同”“朝暮之变态不同”“真山水之川谷远望之以取其势,近看之以取其质”[3],可以看出画家是由远及近,由表及里,动态地观察自然。

由于受到创作时画作尺寸、材料与空间的限制,画家通常都是在观察自然后在室内作画。荆浩的《笔法记》“因惊其异,遍而赏之。明日携笔复就写之。”[4]记录了画家的创作过程。这一过程要求画家需要对自然有着深入的理解和印象,最终的画面空间是画家经过主观组织和重构之后的结果。

宋代画家郭熙在《林泉高致》中总结了“三远”的透视方法来体现空间前后层次,暗示画面的空间关系,即“自山下而仰山巅,谓之高远;自山前窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”[5]画面上所呈现的空间层次与真实自然空间是存在差异的,画面上呈现的是画家游历自然后基于自身心理感知与感受的空间重现,是经过分类后的层次叠加。因此,宋代山水画有着强烈的“个人色彩”,反映了画家的艺术追求与空间理解。

2.《江山秋色图》的画面造型分析

赵伯驹是宋代青绿山水画的代表人物,一生都致力于摆脱传统教化思想的束缚。他的创作不单是对自然现象的描摹,而且融入了个人审美,重新组织画面空间,借画来表达自己对空间的理解,抒发个人情感。《江山秋色图》作为赵伯驹的代表作,除去高超的技巧和沉稳的用色外,画面的细节之丰富,空间之有序,逻辑之清晰,在宋代乃至中国山水画的历史中都是极为罕见的。

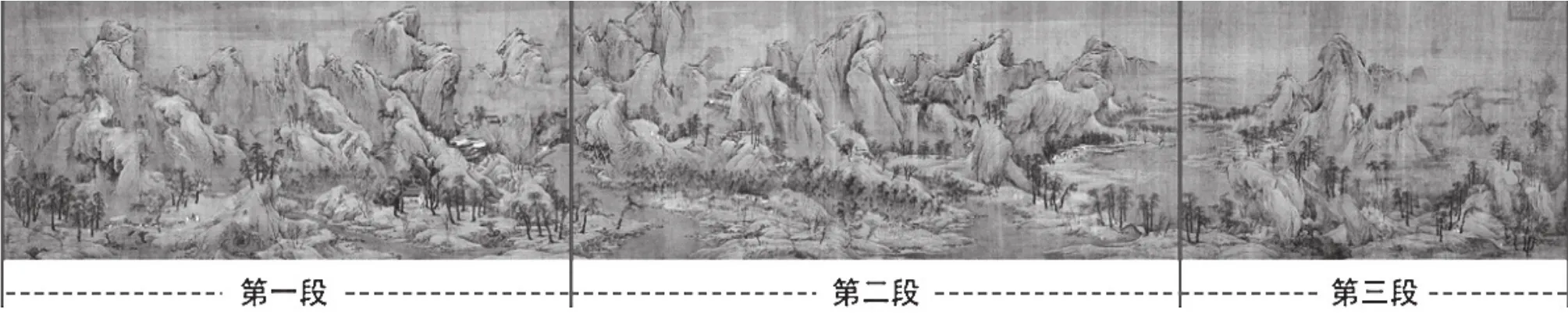

画中前后纵深的两条主溪流将画面分成三段较为独立的空间:第一段画面实虚相结合,着重刻画了画面前端的细节,后端的山体则作大量虚化处理;第三段作整体虚化处理,大量的云雾覆盖了整个空间,均衡了整体画面;第二段是画面的中心,前后细节均刻画生动,既有宗教寺庙院落 ,也有宫廷建筑群,山体呈“之”字形,遮挡关系丰富且层次清晰,营造出了大大小小的空间。画面中既有湍急的飞瀑,又有曲折的溪流,贯穿了整个画面。因此在一定程度上,第二段是赵伯驹思想的集中表达,是全卷最精彩的部分(图1)。

图1 江山秋色图段落

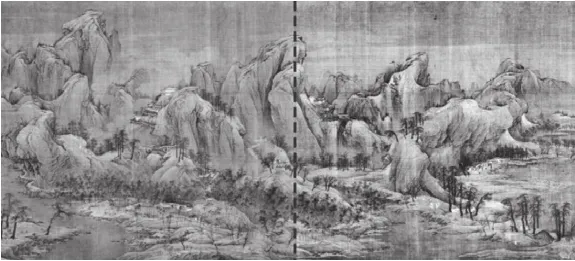

宋代画家包括赵伯驹在内,常会把观察到的自然景象在头脑中进行层次秩序修正,归类主与次。有学者认为这一秩序来源于社会宗族等级观念[6],郭熙在《林泉高致》里写道:“大山堂堂为众山之主,所以分布以次冈阜林壑,为远近大小之宗主也;其象若大君赫然当阳,而百辟奔走朝会,无偃蹇背却之势也。”[7]可见画家在用“拟人”的方法去理解自然空间秩序。也正是社会等级观念的介入,使得《江山秋色图》的画面井然有序,主次分明。选取最具代表性的第二段作为研究对象,通过观察山线、山体遮挡关系以及相对位置关系,由远到近,划分成5个层次,并用不同明度、纯度的颜色标注,可清晰地看出空间的前后层次。依据分析结果,结合实际山体形态和空间相对位置坐标,将平面空间进行三维延伸,组合成一张“全景式空间画面”,复现他三维“动态”观察自然的方法,直观还原空间在脑中的拆分与重组的过程(图2)。

图2 空间层次图

3.基于二维转三维方法的空间研究

3.1 二维转三维的方法说明

《江山秋色图》的画面是平面的,但画面展现的是赵伯驹完整的三维空间思想与智慧。将二维平面转化为三维空间,对理解内部空间关系与串联逻辑是很有帮助的。

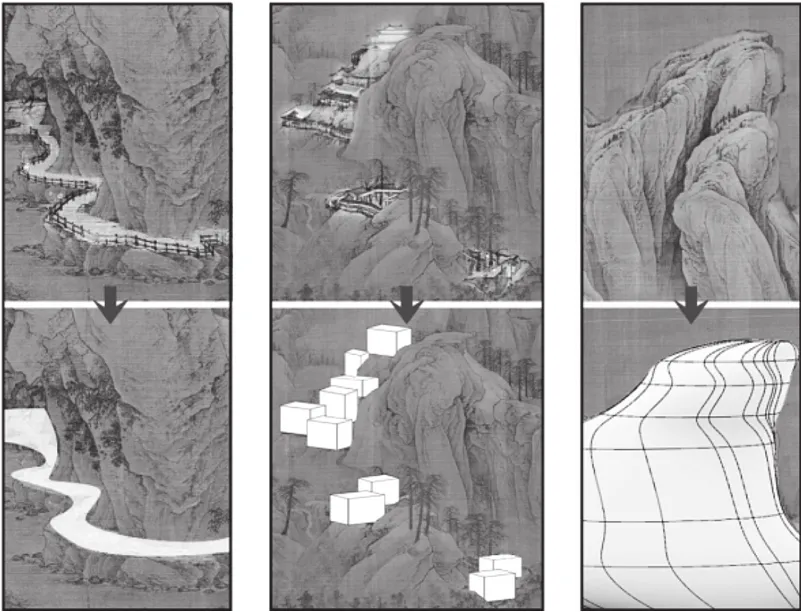

由于画面元素过多,很多内容并不为表现空间所画,通过“去颜色”“提动势”“概形体”“透遮挡”的方法对画面做“减法”,还原空间本质。颜色作为画面的表现技法,并不和画面三维空间层次构成直接联系,“去颜色”即去除青绿山水画中丰富的色彩,保留颜色的明度关系,避免丰富颜色影响空间判断,还原画面的纯净度(图3)。动势即山体与河流走向的大趋势,略去小的起伏参差,“提动势”不仅仅提炼山线与水线,同时包括了山体、河流的连续性与连接性(图4)。画面虽然有画家的主观介入,但是根源上都是来源于自然,包括山峦的沟壑、建筑的样式、道路的护栏等。“概形体”就是将复杂的装饰性形体用简练的形体和体块概括,忽略装饰,强调其在空间中的位置(图5)。画面中层层叠加的空间关系,存在着大量的遮挡,但通过仔细观察画面,赵伯驹都给予了明确的空间暗示,尤其是画面中的路网。“透遮挡”即根据路的走势、消失处与复现处,透过遮挡,透视画中的“隐路”,还原完整路网。由于画中水的表现较为“暧昧”,没有明确的消失与复现,仅根据消失处难以判断明确走向,故画面中的水不作为研究重点(图6)。

图3 “去颜色”示意图

图4 “提动势”示意图

图5 “概形体”示意图

图6 “透遮挡”示意图

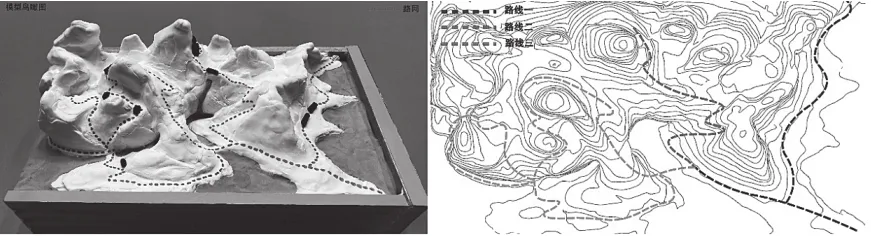

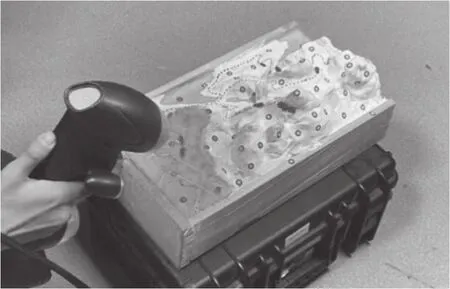

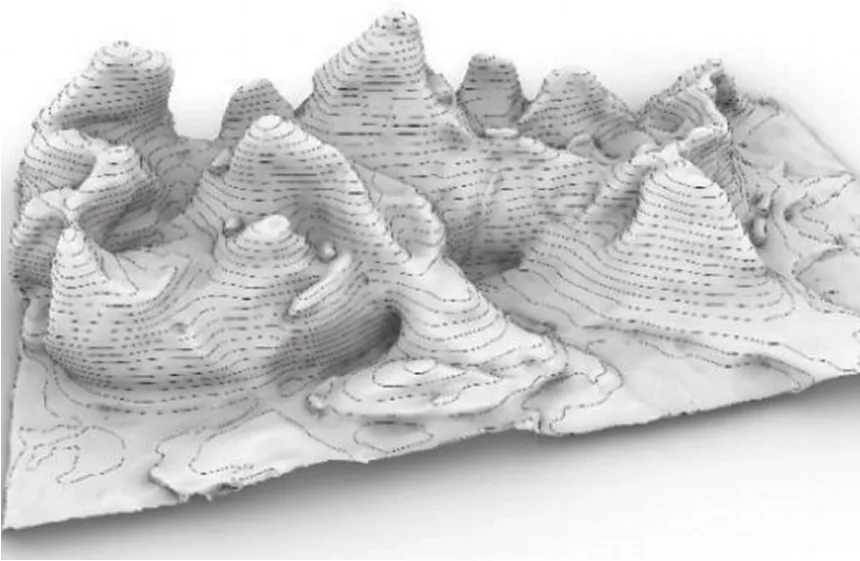

根据二维转三维的方法,以画面第二段为研究对象,依据分析结果和人物与参照物的位置比例制作空间实体场景,并通过三维扫描,将实体模型转化为电脑模型后提取地形等高线。等高线可以在平面上反映环境的竖向空间关系且直观表现出地形的变化,将路网叠加后,以路为线索的空间变化更为清晰明确。因为画面内容的信息有限,且前后存在着较多的遮挡关系,实体模型和画中场景存在着一定差异性,包括远近纵深空间的具体距离等。但不变的是空间中路线、山体、房屋、平台的相对位置关系,以及空间的组织逻辑和大小比例(图7)。

图7 模型与平面等高线路图

3.2 基于路线的人与空间功能分析

《江山秋色图》中的路线排布逻辑严谨,层次丰富。这一方面源于对自然真实空间路网秩序的尊重,同时也是赵伯驹“动态”观察自然空间的结果,是三维创作意识的体现。画中的建筑与人物都依路而画,路串联起了整个空间,呈树状排布。画面第二段中3段支路均由1条主路发散,层级清晰。右侧河边的支路沿河向远方延伸,中间的支路则是蜿蜒通向山顶的建筑群,左侧的支路为闭合环路,沿山环绕,相互连接。在丰富的曲折中共串联起了4组建筑群,每一个转折的道路之后都是一片新的风景,是南宋陆游诗中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境的真实写照。

人物的行为暗示空间的功能。画面第二段中人的活动以通行、垂钓、休憩、放牧、沟通、散步为主,通过组合,共在画面中构成了交通、休闲、观景、活动的空间功能,加上建筑群与寺庙自身的居住、祈祷功能,画中的路线共串联起了6种空间功能。

《江山秋色图》中路的特点之一是丰富的维度变化。整体上看,空间功能的分布较为均匀,这离不开路与人的紧密关联。路暗示着人,人的行为暗示着空间功能,而多维度的路网也暗示着空间排布的多维度。有别于其他山水画着重描绘自然风光的宏伟与壮阔,《江山秋色图》由路上人的行为串起的不同空间功能则是在讲述着不同的故事。赵伯驹的文人追求也体现在由人与空间共同填充的画面里,在表现自然意境之余,也描绘了空间故事线。

维度变化更多体现在竖向上的层次关系上。不同层次上环境条件的差异很大程度上影响了人的行为,进而影响了空间的功能。在路网立面图上叠加空间功能,可以直观地反映功能在竖向上的排布规律(图8)。在较低的维度,功能以交通、活动为主,因为地形起伏较小,空间尺度较大,且道路直接与外部空间连接。在较高纬度,功能以观景、祈祷、居住为主,因为高纬度的视点高,视域大多较为开阔,寺庙与建筑群依山而建,且多藏于山间,体现了古人“出世”的观念。安静清幽与世隔绝,表现了看透尘世的文人雅士追求,是赵伯驹个人情感的抒发。

图8 空间功能位置立面图

3.3 基于路线的空间互视关系与视域研究

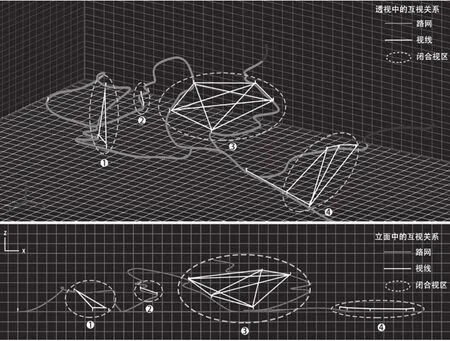

互视关系与视域是对空间“静态”与“动态”的理解,画中人与人的互视关系体现了整体空间的开放程度。依据《江山秋色图》第二段画面中地形与遮挡关系,画中人物之间共有4组闭合视区。在互视关系轴测图与立面图中,可清晰地发现视区3的互视关系最复杂,且闭合视区的面积均为最大,说明了空间拥有画面中最高的开放度。其次是视区4,虽然在平面上有丰富的互视关系,但在立面上并没有大的维度变化。开放性较差的是视区1和视区2,平面与立面的互视关系均较为单一,人所在的空间较为封闭,空间开放性低(图9)。

图9 空间互视关系图

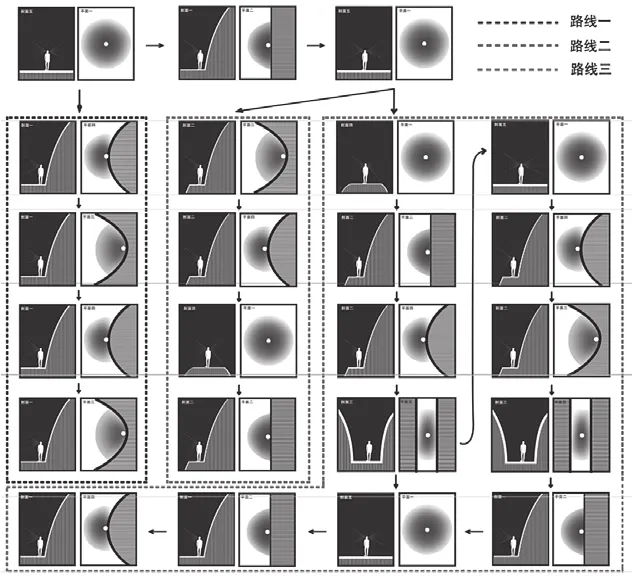

多维度的路网与起伏的地势让人在行走时产生了丰富的视域变化。视域的变化是空间层次的体现,游历山水的趣味所在,就是动态下视域变化带来的多样空间体验。视域的变化源于空间的“加”与“减”,且直接表现在空间的平面与剖面上。在《江山秋色图》第二段中,依据视域的不同,路线所穿越的空间在平面与剖面上各有5种形态,共9种组合形态。将路网依据分支分为3段,即从入口主路引出的3条不同路线。3条路线上9种空间组合形态的不同排列使得人在空间中形成了3种不同的空间体验(图10)。

图10 空间线路视域图

在路线1中,整体地势较低,没有大的竖向空间起伏变化。依据路线,人从入口开阔的平地转入河边沿岸,由于受到山体的遮挡,左侧视线受阻,画面其他部分的山峦起伏被完全遮挡,人的视域向画面右侧河边发散,且随着山体“S”形变化而发生着改变,时广阔时收窄,但仍有丰富的互视关系,对视线的遮挡较小。在这段地势起伏较小且有较为开阔视域的路线中,赵伯驹绘制了很多交谈的人群:有的相互寒暄,有的放牧归来,也有几人窝坐交谈惬意,描绘了一幅闲适的市井生活画。

与路线1不同,路线2的地势起伏较大。这种变化也清晰地体现在视域剖面图上,此段路线共包含了4种不同的剖面形态。依据路线,人由开阔入口平台走入一小段较为狭窄的河边小路,后来到了画面中心的小岛,人的视域也豁然开阔,瀑布、深潭、溪流映入眼帘,人群在此处散步放牧,宛若当代城市中的中央公园。方向一转,人沿着坡地走上山间廊道,视点逐渐升高。经过一段迂回的山路后,来到了一段起伏较小的山脊。这里是整幅画面视域最开阔的部分,四周没有山体的遮挡,且视点较高,居高临下,人们在这里驻步停留,泉眼上的栈桥也成了空间中的观景台,视域极为开阔,美景映入眼帘。随后道路转向半山腰的建筑群,视域也逐渐收窄,散向山背后,在视野中消失。整条路线蜿蜒攀升,视域经历了3次由阔至窄的变化,到达至高点后在画面中消失,隐于重山之中,意味十足。

路线3是画面中唯一的回路,严谨地说,路线3是由主环路和副环路组成,同时也是空间变化最丰富的路线。沿途包括了所有平面与剖面视域的形态。与路线2不同,人在走完入口处的河边窄路后跨过河流直接沿山脊上山,地势均匀抬升,且四周没有山体遮挡,视域极为开阔。随着视点的抬升,视域范围也逐渐扩大,在一个转弯后到达了山腰上的一块较为平坦的台地。虽然一侧受山体遮挡,视域受到了一定的限制,但是到达了整段路线的最高点,竖向上视域最广。画上放牧的人被景色所吸引,在此处驻步观景。随后道路绕向山的背面,与另一侧的建筑群相接,随后地势开始下降,视域也逐渐缩窄。途中经过一段两山间的夹道,两侧风景被山体完全遮挡,视域极为狭窄。但在尽头豁然开朗,且随着高度的降低,遮挡的山体也渐渐消失,最终到达山脚下的平原。类似的视域变化在副环路上也有同样的体现:随着人的移动,山脊上开阔的视域逐渐收窄,随后进入一道狭窄的山洞。但走出山洞后却仿佛来到了另一个世界,美丽的河边视野开阔,身后的高山将此处的风景隔离,画中的人在此散步眺望,十分惬意,且未与画中其他人物产生任何互视关系,成了一道独立的景观。随着人的移动,环状的河边环路渐渐与起点相接,两条路线并为一道,连接一片视域开阔的平地,并沿河边环路最终回到起点。整体来看,路线3的视域变化最大,既有高处开阔的平地也有山间闭塞的小路,且受地形起伏与山体遮挡的影响,空间之间较为独立,产生了“一步一景,移步换景”的空间效果。

图11 实验过程图(三维扫描)

图12 实验过程图(三维模型)

4.结语

《江山秋色图》体现了赵伯驹缜密的空间思维逻辑,这离不开三维观察自然的方式以及个人追求。文章以画面中的第二段为例,基于串联起空间的路线,探索了空间相对位置关系,并通过二维转三维的方法来辅助研究。人物的行为暗示了空间功能,空间的竖向维度一定程度上影响了空间的功能性,使得路线上的空间功能呈现出了明显的层次性。功能的差异也受空间的开放性影响。根据路线中人的看与被看关系,归纳出了4块空间完整闭合视区,可视化地体现出了不同空间的开放程度,明确了空间的主次,暗示了空间中地形与功能的关系。研究空间中不同路线的视域变化有助于把控空间中的动态关系,还原真实空间体验。依据空间中的视域关系,共归纳出了9种视域组合关系。在3条空间路线中,通过不同的视域组合排列,并结合功能与互视关系,完整呈现出了截然不同的3种空间体验,构成了立体式景观。由此,对赵伯驹画中的空间关系有了多维度的理解,也对赵伯驹本人的空间观有了更深刻的认识。

注释:

[1]云告:《宋人画评》,长沙:湖南美术出版社,1999年12月,第57页。

[2]郭熙:《林泉高致》,扬州:广陵书社出版社,2017年5月,第10页。

[3]俞剑华:《中国古代画论精读》,北京:人民美术出版社,2011年1月,第276页。

[4]荆浩:《笔法记》,北京:人民美术出版社,2016年9月,第30页。

[5]郭熙:《林泉高致》,第7页。

[6]华强:《中国伦理思想与古代山水画图式》,《南京艺术学院学报》(美术与设计版)2008年第4期。

[7]郭熙:《林泉高致》,第11页。