红花黄色素治疗急性脑梗死合并心肌缺血的随机、开放、对照研究

魏微,张翔建,肖保国,台立稳,马星光,黄勇华,王海霞,杨倩,张微微

脑梗死与冠心病的发病基础主要是动脉粥样硬化,有研究报道,急性脑梗死患者合并急性心肌梗死的发生率大约为6%,合并心肌缺血的发生率为31%[1-2]。注射用红花黄色素是国家中药二类新药,采用单体提取技术,从红花中提取有效单体——羟基红花黄色素A(含量90%以上),具有抗血小板聚集、抗氧化、减缓动脉粥样硬化进程以及脑和心肌的保护作用[3-6]。《红花黄色素临床应用中国专家共识》中推荐红花黄色素可用于稳定型心绞痛、不稳定性心绞痛、心肌梗死患者中的心血瘀阻证,症见胸痛、胸闷、心悸者;根据基础及临床研究结果建议酌情应用于脑梗死患者[7]。本研究观察注射用红花黄色素治疗急性脑梗死合并心肌缺血患者的临床效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究为前瞻性、多中心、开放性、随机对照研究。收集2016年4月-2017年12月解放军总医院第七医学中心神经内科和河北医科大学附属第二医院神经内科住院治疗的符合纳入和排除标准的急性脑梗死合并心肌缺血患者。研究获得解放军总医院第七医学中心伦理委员会批准。

入选标准:①45岁<年龄≤80岁;②首次脑梗死,发病时间在72 h以上,14 d以内;③脑梗死符合2010年《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》中的诊断标准[8],并经头颅CT或MRI证实存在脑梗死病灶;④NIHSS 1~12分,mRS≤3分;⑤伴有心肌缺血改变,心电图或24 h动态心电图提示心肌缺血;⑥患者及家属签署知情同意书。

排除标准:①颅内占位性病变、TIA、脑出血、蛛网膜下腔出血等疾病;②心肌梗死、陈旧性心肌梗死,心房颤动等严重心律失常,心功能不全等疾病;③消化道出血或溃疡以及有明确出血倾向,合并有心脏、肝脏、肾脏和造血系统等严重原发性疾病。

1.2 治疗方法 按照随机数字表法将患者分为治疗组和对照组。对照组进行标准内科治疗,包括抗血小板、控制血压、降血糖、调节血脂等常规用药;治疗组在常规治疗基础上增加注射用红花黄色素160 mg+生理盐水250 mL静脉注射,每日1次,连续用药10 d。

1.3 数据收集及标准 收集患者的年龄、性别等人口学信息,记录入院时血压、BMI、实验室检查、mRS及NIHSS评分等临床指标,记录患者既往高脂血症、糖尿病、心绞痛(稳定性和非稳定性心绞痛)、冠状动脉血运重建术史及心血管疾病家族史,记录吸烟史。

本研究对吸烟的定义:①从不吸烟;②既往吸烟,现已戒烟,不吸烟超过30 d;③现在吸烟,过去30 d内吸过烟。其中①为无吸烟史,②和③为有吸烟史。高脂血症的定义:高胆固醇血症为TG>5.7 mmol/L,高三酰甘油血症为TC>1.7 mmol/L,高低密度脂蛋白血症为LDL-C>3.1 mmol/L。

1.4 随访和研究终点 入组后14 d、28 d和90 d进行随访,随访方式为住院患者进行床边随访,出院患者进行门诊随访及电话随访。各随访点随访指标如下:14 d、28 d和90 d均记录NIHSS评分,14 d和90 d记录mRS评分;14 d、90 d记录心电图心肌缺血情况。主要终点为14 d和90 d的mRS评分、心电图心肌缺血较基线改善状况;次要观察指标为14 d、28 d和90 d NIHSS评分。

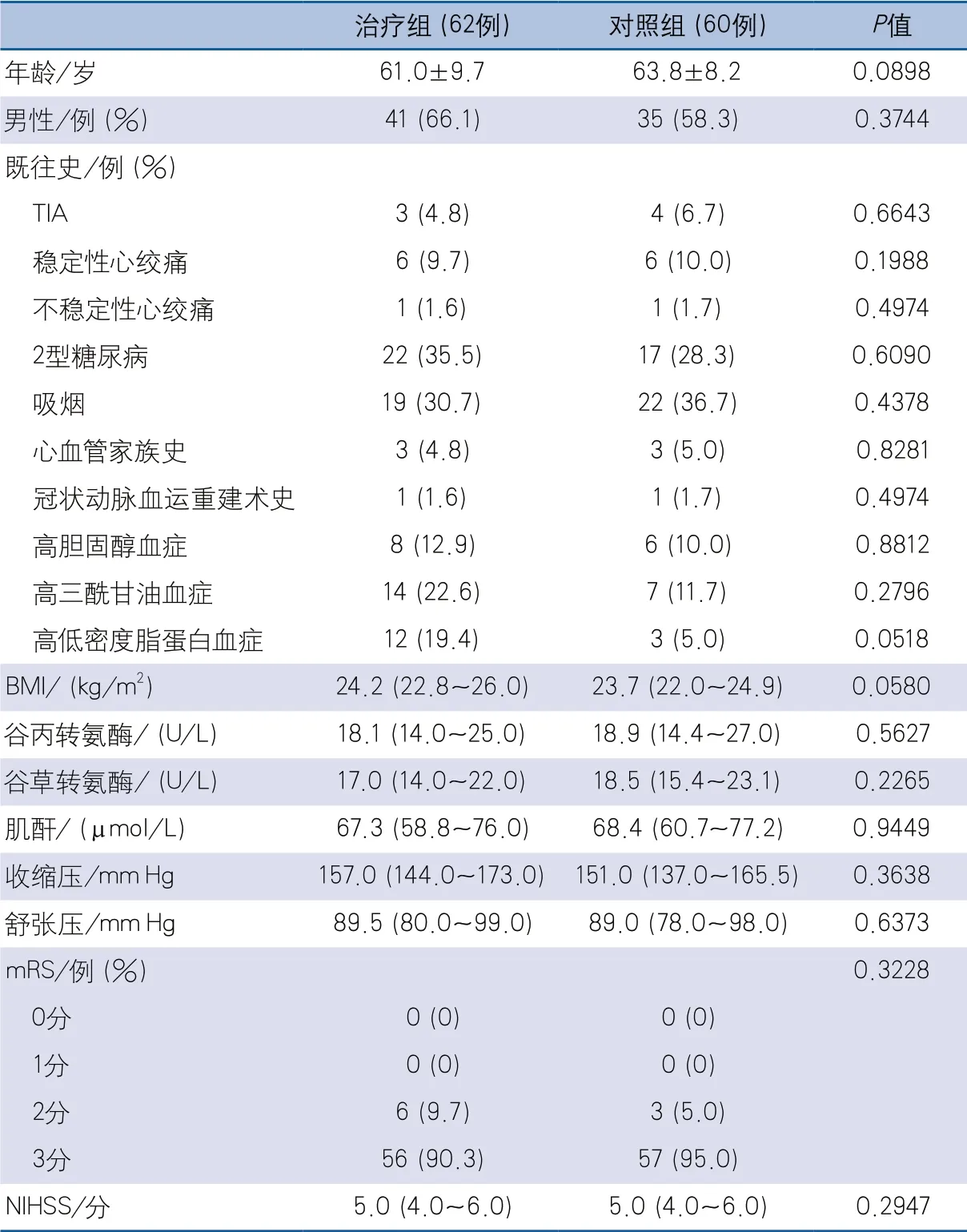

表1 治疗组和对照组基线数据比较

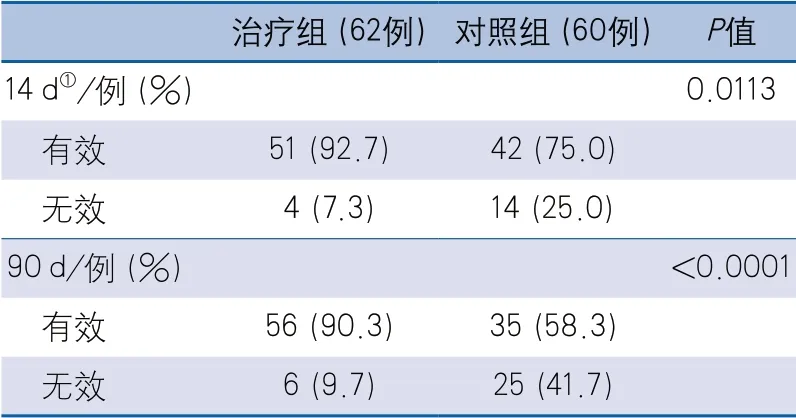

表2 治疗组和对照组14 d和90 d mRS比较

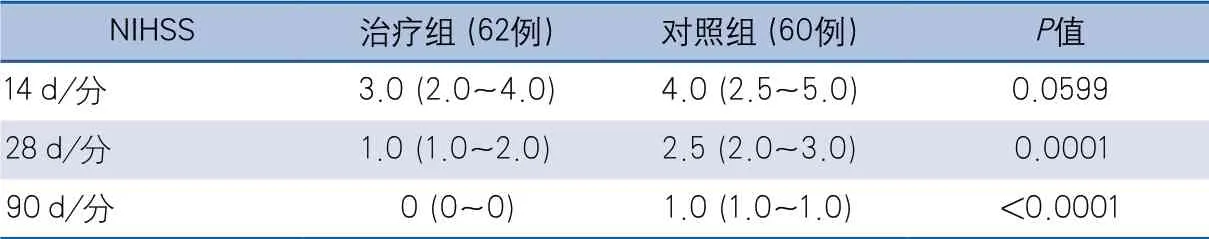

表3 治疗组和对照组各随访点NHISS评分比较

心肌缺血诊断标准:心电图上显示ST段水平或下斜型压低≥0.1 mV,伴或不伴T波倒置。心肌缺血改善情况判断:①治愈:静息时心电图恢复到正常范围;②好转:缺血性ST段较治疗前回升0.05 mV(未恢复至正常范围),在主要导联倒置的T波变浅(达25%以上)或T波变为直立;③无变化:缺血性ST段未改善也没有加重;④恶化:心电图心肌缺血改变较治疗前加重。其中有效定义为治愈或好转;无效定义为无变化或恶化。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0统计软件进行统计分析,计量资料符合正态分布,以表示,组间比较用t检验;计量资料不符合正态分布,以M(P25~P75)表示,组间比较用秩和检验;等级资料采用Ridit分析;计数资料用率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线数据 研究共入组144例患者,两组各72例。研究期间剔除22例(患者退出研究12例,违背入组方案5例,失访5例),完成随访并纳入统计分析共122例,其中治疗组62例,对照组60例。两组基线数据差异均无统计学意义(表1)。

2.2 神经功能结局 14 d和90 d随访时,治疗组mRS评分均优于对照组,差异有统计学意义(表2)。14 d时两组NIHSS评分差异无统计学意义,28 d和90 d时治疗组NIHSS均低于对照组,差异有统计学意义(表3)。

2.3 心电图指标 14 d随访时11例患者的心电图指标缺失,其中治疗组缺失7例,对照组缺失4例,故14 d心肌缺血改善纳入统计分析的治疗组有55例,对照组有56例;90 d随访时无心电图指标缺失病例。结果显示14 d和90 d时,治疗组心肌缺血改善情况均优于对照组(表4)。

3 讨论

动脉粥样硬化是心血管疾病和脑血管疾病确定的共同危险因素,临床上心脑血管疾病合并发生的情况并不少见,但目前针对急性脑梗死合并心肌缺血的治疗药物仍旧有限,除了针对心肌缺血的药物治疗外,其他基础治疗主要是阿司匹林和(或)氯吡格雷口服抗血小板治疗,同时控制血管危险因素如高血压、糖尿病、高脂血症等[9-12]。注射用红花黄色素的有效成分为羟基红花黄色素A,具有抗血小板聚集、抗氧化、延缓动脉粥样硬化进程以及对脑和心肌细胞的保护等作用。羟基红花黄色素A是从菊科植物红花中提取的有效成分,临床可用于治疗冠心病、脑血管病和高血压等[13-15]。基础研究显示,注射用红花黄色素有增加组织对氧的利用,改善缺血缺氧状态,提高心肌和脑细胞对缺氧缺血的耐受性的作用,同时还有改善微循环,预防血栓形成,减轻缺血后的炎症反应,改善血管内皮功能等作用,从而可以改善心脑血管缺血后的损伤,并降低心脑血管疾病的发病风险[16-20]。

表4 治疗组和对照组心电图心肌缺血改善

临床已经有多项研究证实红花黄色素治疗冠心病的安全性和有效性。研究显示注射用红花黄色素不仅能缓解冠心病患者的心绞痛症状,还可以改善心电图上心肌缺血的表现[3-4]。洪小凤等[6]对13项随机对照研究,3024例稳定型心绞痛患者的meta分析显示,红花黄色素注射液可以显著改善心绞痛症状(OR2.69,95%CI1.95~3.70)并改善患者的心电图上心肌缺血的表现(OR1.72,95%CI1.31~2.25)。另一项meta分析纳入了7项随机对照研究,1309例心绞痛患者,结果显示红花黄色素注射液可以显著缓解患者的心绞痛症状[21]。不过目前对于红花黄色素治疗急性脑梗死合并心肌缺血患者的治疗效果,仅有个案报道,尚缺乏前瞻性的随机对照研究。

本研究选择相对轻症的急性脑梗死(NIHSS<12分)合并心电图上有心肌缺血表现的患者,采用随机对照的研究方法,分别对患者进行了常规内科治疗及常规内科治疗联合注射用红花黄色素连续治疗10 d,对患者进行了14 d、28 d和90 d的随访,以了解患者脑梗死后神经功能恢复、生活能力改善及心肌缺血改善等情况。研究结果发现,红花黄色素治疗组在入组28 d和90 d时,生活能力(mRS)较对照组显著改善,神经功能的恢复也显著优于对照组,同时,心电图上心肌缺血的表现也较对照组的改善更为显著。研究结果提示注射用红花黄色素能在改善急性脑梗死患者神经功能的同时,也改善患者的心肌缺血表现,适用于急性脑梗死合并心肌缺血的患者。本研究中患者入组14 d的随访结果显示,治疗组和对照组的NIHSS评分无显著差异,即入组14 d时,较对照组,红花黄色素治疗尚未显示出对神经功能改善的作用,考虑与急性脑梗死患者发病超急性期内病情不稳定有关。在急性脑梗死发病后最初的2~3周内任何系统变化(如血容量下降、直立性血压下降或药源性血压下降等)均可引起症状的加重。在脑梗死发病3周后,脑组织已不再如初发病时对循环系统的变化那样敏感,血栓通常会达到相对稳定的状态。既往关于前循环或后循环缺血的研究发现,在急性脑梗死发病2周后,病情继续进展的可能性较小[22]。本研究在随访到28 d和90 d时,治疗组的NIHSS评分均呈现显著优于对照组的趋势,提示随着患者病情的稳定,红花黄色素的疗效逐渐得到体现。

本研究虽然为随机对照研究,但在实际执行时并未连续入组患者,样本量也较小,因此可能存在一定的偏倚;另外,本研究的随访时间较短,未对患者的长期预后及脑梗死复发进行分析。后续将开展更多中心、更大样本量及更长随访周期的研究,以进一步探讨注射用红花黄色素在合并心脑血管疾病患者中的应用价值。

【点睛】通过前瞻性随机对照研究观察注射用红花黄色素治疗急性脑梗死合并心肌缺血的有效性,结果发现,注射用红花黄色素可以显著改善此类脑心综合征患者的神经功能、生活能力,并能改善患者的心肌缺血。