再谈左翼电影批评: “一元论”反思与“建设的批评”

朱超亚

左翼电影批评标准的“一元论”,在中国电影史研究中已有了一定的探讨,但在“重写电影史”视域下,相关结论还是值得进一步商榷。

1933年,中华民族已经到了生死存亡的危急关头,然而各种娱乐电影却依然以相对成熟的表现形式对中国观众进行着影响,这些电影的资产阶级甚至帝国主义的意识形态为害深重。一些影评人尽管对这些影片的意识形态有了一定的了解和批判,但“仍然对这些电影的‘技巧层面带着强烈的赞赏情绪”。[1]这种“意识”与“技巧”分別批评的方式,被称作是“二元论”。为了扭转这一倾向,左翼电影理论家钱杏邨(凤吾)于1933年5月在文章《论中国电影文化运动》中提出了影评的“一元论”标准,认为“内容与形式是整然的一个东西,绝没有分开的可能性”,甚至“不能把对帝国主义影片的批判,与‘从前人的遗产里去学习的问题合而为一”。[2]值得注意的是,“一元论”诞生后不久就被左翼影评人所商榷。陆小洛(Riku)认为,“不妨让它(影评)有一个‘意识和‘技巧分开来评断的过渡时代。因为:指出了‘意识的歪曲处,可以使观众明白作者的用意,不至于受其蛊惑。同样的,指出了它们的‘技巧的成功处,可以让中国的制片者去仿效”。[3]柯灵(芜邨)虽然原则上同意克服“二元论”,但是他也认为“目前,电影批评还得应用两元论的方法,把意识与技巧分开来批评”,因为外国影片内容与意识虽然歪曲,但其形式与技巧却是成功的,因此需要分开对待。对于此二人的意见,钱杏邨极不赞成,并在7月1日发表《电影批评的二元论倾向问题》作直接回应。该文频繁入选各类电影史料选本,对电影史研究影响极大,很容易给学者们造成一种错觉——即只有陆小洛与柯灵发表了“不同意见”,且后又被钱杏邨驳倒,以及1933年7月后的左翼电影批评由“一元论”所主导。

借助史料重回当时的公共领域,可以发现,在钱杏邨的文章《电影批评的二元论倾向问题》发表之后,电影界对此讨论颇多,并一直持续到1933年底。讨论明显分为前后两个阶段,有对其进行分阶段考察的必要。在重写电影史视域下,这对“一元论”作进一步的认识有重要的意义。

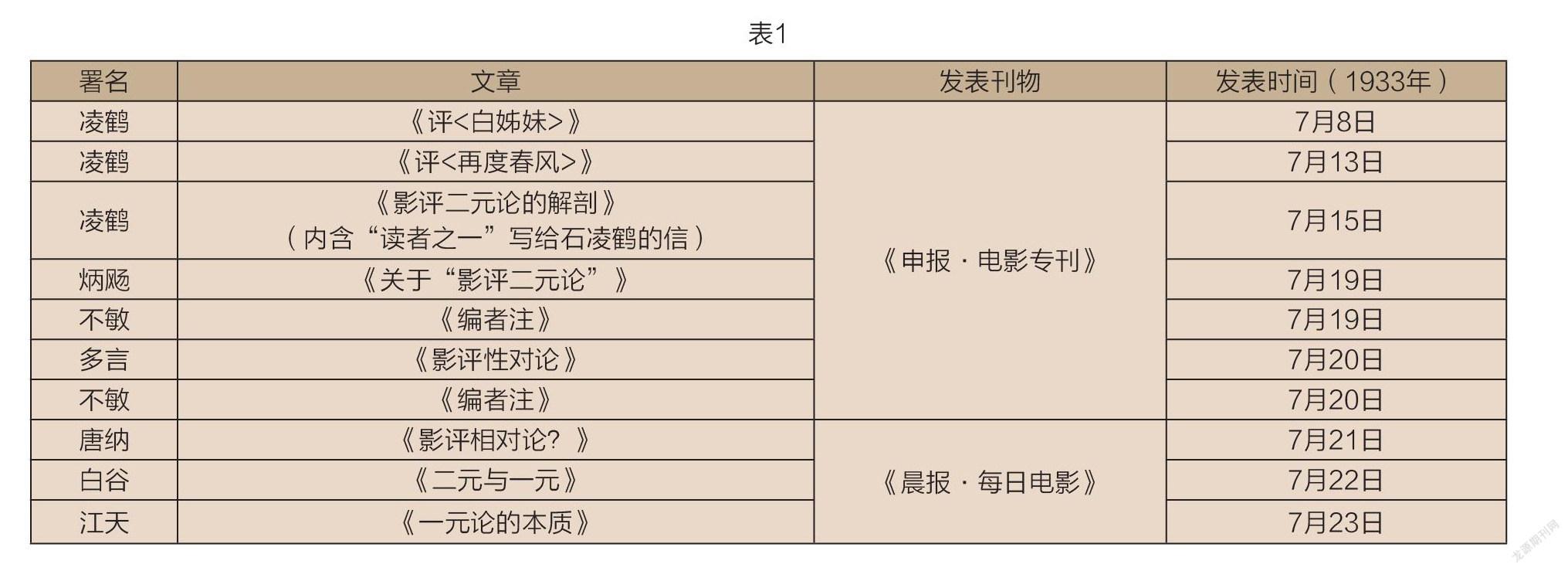

一、反思:难以在影评中应用的“一元论”

石凌鹤在《申报·电影专刊》发表的《评<白姊妹>》的开头对于“一元论”的一段看法引起了《电影专刊》对于“一元论”的进一步讨论,相关讨论后转战到《晨报》副刊《每日电影》,相关过程可见表1。参与这场讨论的人士明显分为两派,即主张变通执行“一元论”者,和坚决严格执行“一元论”者。

(一)“一元论”的变通执行

石凌鹤认为,“二元论”是“一个难于解决的问题”,对于那些表现形式成熟而意识形态并不可取的影片,“技巧上的成功”是不能被影评人忽视的。而《白姊妹》就是这样的影片,影片“对于画面的支配,究竟有着惊人的成绩”,甚至“不能给我们稍有指斥的机会”。[4]但影片的“内容”,石凌鹤认为“这是宣传宗教,鼓吹战争的东西”,“是比‘歪曲更进一步的‘说教”,从而否定了影片的意识形态。显然,石凌鹤对于《白姊妹》形式与内容分别看待,明显没有执行“一元论”。当然,与那些鼓吹形式至上的“软性论”者有本质的不同,作为中国共产党党员和党的“电影小组”成员的石凌鹤,明显将影评的重点放在阶级利益视角上的意识形态审视,他强调“‘好的技巧决不能动摇批评者冷静的头脑,所以客观而公正的批判,正是每一个坚定的批评者所应有的责任。”[5]

石凌鹤在1933年7月13日的《评<再度春风>》中,从“资本主义电影内容与形式一致性”的“一元论”角度将他的影评观念进行了重新表述,认为资本主义的电影往往表现形式成熟,其“内容-形式”的关系存在着两种情况。第一种电影是“用着最高的技巧,而使他们固有的意识形态获得最尖端的表现”,当然对于这种电影石凌鹤认为“不能获得广大人群的赞美”,如果这些电影“企图以这种表现手法攫取另一种不同生活情感的人们的同意,然而在好些场合中,不过是他们自己丑恶的暴露而已”。因为原则上同意“一元论”,石凌鹤坚称这种内容与形式不匹配的电影是资本主义电影的“少数”。而第二种电影,“比较肯定剖白自己的丑态,甚至于成为一种自供而描写着他们自己的没落”[6],这样的内容对于无产阶级来说必然是积极的,而他的表现形式也是成熟的,体现着“内容-形式”的一致性,他认为《再度春风》就是这样的影片。在具体的批评中,石凌鹤认为《再度春风》的“内容”在情感上“教我们认出他们(资产阶级)山穷水尽的前途”,至于影片的表现形式,“摄影的美丽,收音的纯清,布景的堂皇,无处不显出他们技术的登峰造极”。[7]显然,石凌鹤对于“一元论”的运用过于牵强了,他没有按照钱杏邨“一元论”阐释,还是将其分开对待,划分出形式成熟的情形下“内容-形式”的两种关系。

石凌鹤对于“一元论”的变通执行,招致一些人的不满。在收到“读者之一”的致信反对后(该信内容见下节),石凌鹤在《影评二元论的解剖》中承认“我们若是承认了他们技巧的成功,同时又指斥那种意识的反动性,那么必然的是否认了内容与形式的统一性”,但对于到底是采用“一元论”还是“二元论”,石凌鹤并未明确表态,而且认为“这是一个可以讨论的问题,我和来函一样希望激起更多的读者讨论”。[8]可见,对于纯粹的“一元论”,石凌鹤始终保持着审慎的态度。

1933年7月20日,“多言”发表《影评相对论》,认为影评人毕竟不是哲学家,所以“大可不必高攀哲学家的分什么一元论、二元论和多元论”。并且,电影“可以以意识的深刻或松动而成功,也可以以技巧的完美而成功;更可以兼收并蓄面面俱到。电影本来的意识和技巧是这样的,一经公映之后,观众或影评者对之就不免如前面所说的各以嗜好的雅俗和见解的高下而发生鉴赏程度的深浅问题了”。[9]《电影专刊》在“多言”文章的文末登出了一条《编者注》,主编“不敏”直言“多言君的观察,正可作为解决这问题的方法”,“为本刊阅者多数的兴趣起见”,“不必加以过分的、虚张声势的艺术化、哲理化”。[10]可见,“不敏”对于纯粹的“一元论”(即“读者之一”和“炳飏”的观点)并不赞同,而是想以《影评相对论》作为讨论的标准答案,将这场讨论终止。

然而,讨论并未就此停止,而是转战到《晨报》副刊《每日电影》。在《每日电影》的若干文章中,“白谷”的《二元与一元》中也对“一元论”有不同的看法,他并不否认“意识歪曲,技巧甚佳”的评论方式的合理性,“因为这并不是说意识与技巧的分离,而是说明意识之如何决定与如何处理并如何传达”,对于影片表现形式成熟而意识形态消极的特殊情况,白谷的意见是“在说明技巧甚佳的时候,就必须要注意到这样的‘技巧对于这一影片的‘意识究竟是怎样一种处理”。[11]可见“白谷”在对于电影本体认识方面,原则上同意钱杏邨等人的“一元论”,但是在电影批评的标准上更倾向于将二者区别对待。

(二)坚定的“一元论”

“读者之一”、“炳飏”、唐纳、“江天”等人在电影本体认识和批评标准上都认为应坚持严格的“一元论”先后就此表态,就此与石凌鹤等人进行针锋相对的激辩。

在《白姊妹》的影评发表后不久,石凌鹤收到一封署名“读者之一”的信函,要求公开讨论电影的内容与形式问题,石凌鹤将信的内容简要地公开在了文章《影评二元论的解剖》中。“读者之一”以石凌鹤对于《博爱》一片的影评为例对石凌鹤进行质疑,反问石凌鹤,“你所推崇备至的《博爱》全片以静默的作风演出,在一个知识分子看来,确实是很赏识的,换了一个劳动者来说,那一定是相反的结论,这些还不都说明了内容与形式的辩证法的统一吗?”[12]虽已无法确定“读者之一”的身份,但是能够很明显地看出,他的论调明显和钱杏邨的一致——钱杏邨在文章《电影批评上的二元论倾向》中重申“形式表现是内容的‘诸要素的内容及外面连接的一种類型。它们在各个方面,都是构成了不可分的统一,对立的统一;是互相渗透的对立物。形式是内容的范畴”。[13]

作为对石凌鹤《影评二元论的解剖》的直接回应,“炳飏”在《关于“影评二元论”》中完全拥护“一元论”,坚决排斥将“形式”与“意识”分开评论,因为“意识是主导的,技巧是附属的”——“把意识与内容放在比价上,意识尤之为目的,技巧尤之为手段”。[14]炳飏甚至还将影评区别对待内容与形式“是由影评者的阶级意识决定的”——“影评者自己意识地或非意识地站在中间阶级——即小布尔乔亚——的立场上去吟味的结果,他们就把那些辉煌的布尔乔亚影片的假象的美与意识分离开来,说意识是不正确的(在此时他们是站在左的方面来立论的),说技巧是纯熟的(在此时他们则无意识地站在右方面来说话的)。所以影评的二元论是由影评者的阶级意识决定的”[15]。可见,他认为影片只要意识正确,则无论表现形式如何平庸,影评都不能持否定的批评态度。虽然这篇文章思路“极为清楚”,但却被同时登出的《编者注》所质疑,编者“不敏”认为“若是影评者拿了一支意识健全,陈义高超的玉尺,去丈量一切影片,恐怕就要‘目无全牛了”,并且对于炳飏所推崇的苏联电影(能够以意识获得较多的观众),不敏也认为“他们(苏联观众)是很可怜的,已经不知道在电影院里亦有娱乐了”。[16]

1933年7月21日,唐纳发表《影评相对论?》直接反驳“多言”,认为,“各人欣赏的程度是不能一律的,所以,有许多表面上是美丽的而内容是含有毒害的说教的影片,一部分没落的观众会受它的麻醉,受它的影响,因此影评者不能说把一时间艺术的直觉的欣赏,或把这种欣赏纪录出来,而‘就完事”。[17]显然,唐纳积极拥簇“一元论”,不允许变通执行。

1933年7月23日,“江天”的文章《一元论的本质》则从“炳飏”等人对于“一元论”表述逻辑的漏洞入手,对“一元论”进行进一步的确证。“江天”指出,“(一元论者)一触到‘内容与形式的本质关系,就陷入自己指出的‘二元论者的错误中了”——“内容与形式的一元论,就是‘内容决定形式的原则解释”,但按照“一元论”者炳飏的解释“意识是主导的,技巧是附庸的”,那么“‘主导的和‘附庸的明明是两种东西(二元),而不是一件东西的两面”。[18]“江天”所认为的“一元论”,并不是要求影评家将电影模式地评价为“内容好形式也好”或者“内容坏形式也坏”,而是“内容”与“形式”两者绝不可能分开评价。对于一直困扰着理论家们的内容与意识不在同一水平上的特殊情况,江天认为,“‘旧艺术的内容空虚正是决定‘形式的万花缭乱的条件”,“虽则被认为‘无内容的影片,它的内容与形式,还是统一的”。[19]

(三)“一元论”的再认识

在以往的研究写中,“一元论”被认为是三十年代最重要的电影理论之一,其历史价值也获得了较高的评价。如李道新认为,“一元论”“以思想的进步性从整体上超越了此前的伦理批评模式,又将中国电影新文化批评直接引向了五四运动以来马克思主义文艺批评所张扬的社会批评之途,其历史功绩是不容忽视的”。[20]不容否认,“一元论”对于“内容-形式”不可分离的强调,确实让左翼影评人在与鼓吹技术与艺术形式至上的“软性论”者的大论战中获得了极大的优势,这也是李道新教授将“一元论”的批评方式归纳为“集中探讨和积极论战”[21]的根本原因。即便以今日的眼光来看,“一元论”对电影本体的深刻认识,确实是电影批评家自觉运用马克思主义唯物辩证法的产物,形式与内容同一的观念,一直都是正确的。

但是影评人对于“一元论”的不同理解却在当时造成了分歧,与1934年的“软硬之争”大论战有本质的不同,这场讨论参与的双方很多都是阶级立场高度一致的左翼影评人。从史料梳理不难看出,分歧出现的原因在于“一元论”对于电影的本体认识过于彻底,忽视了单个的电影作品作为艺术作品的细节与风格的特殊性。换言之,如果将以“一元论”在宏观上认识电影艺术或其他文艺形式,不会有丝毫的问题,但是在对单个作品进行评价时就会出现难以操作的情况。尤其是意识形态上对无产阶级有利但是表现形式很难让人满意的作品,以及以资产阶级意识形态制作但表现形式却又很成熟的作品,都会让影评人对“一元论”产生困惑。正如“江天”对于“炳飏”等人论述的批评,最为彻底的“一元论”要求影评人不得在影评中区分“意识”与“形式”——“炳飏”等“一元论”拥护者内容为主形式为次的观念也被“江天”认为是“二元论”的。这样的批评标准,在当时的左翼影评人阵营中只会出现只重视内容意识形态批评,而无视形式、技术、风格等艺术批评范畴的结果。

在重写电影史视域下,应该认识到:狭义的“一元论”不允许影评将“内容”与“形式”作任何的分开看待,这在左翼影评人内部,也是难以服众的。一方面,以石凌鹤等人为代表的对“一元论”进行变通执行的影评人,他们在原则上同意电影“一元论”的本体认识,但在具体的影评中,却试图将内容与形式二者分开评价,从实际的史料来看,他们能够站在无产阶级的立场上对待影片的内容,以扬弃的姿态对待影片的形式,这种批评方式在客观的历史价值上并没有与“一元论”的价值诉求背道而驰。另一方面,唐纳等在这场分歧中积极拥护“一元论”的影评人,仅仅在这场讨论中就已经将内容与形式分别表述。

二、建设:表现形式的焦虑与左翼影评“建设的批评”

电影批评的“一元论”因其难以操作性成为了进步电影批评未能圆满解决的遗留问题,从而引发了1933年11月左翼影评人有关“建设的批评”的讨论。

“建设的批评”的讨论是由《申报》记者沙基对于孙瑜和费穆的采访而直接引起的。孙瑜认为,“现在我们需要的是建设的批评。是专门的学问,批评者应该研究批评学,努力自己的学问,才能指导别人。总之,批评家应当在学问努力中来树立信仰”。[22]费穆认为:“有了新的内容一定要有新的形式。现在最主要的便是我们还不曾创造出新的形式……没有适当的形式来表现新的内容”。[23]显然,孙瑜与费穆对于当时中国电影的批评与创作中电影表现形式的滞后有一定的不满与诉求。孙瑜之所以提出“建设的批评”,是因为在不久前,他的《小玩意》上映,仅《电影专刊》的影评就频繁地指责“将破落的村庄写成世外桃源,将严肃的战争写成了轻松的漫画”[24],“美化了的桃叶村,美化了的桃叶村的人物在这半殖民的中国找不出来的”。[25]然而孙瑜认为“描写人生的丑态,固然很有必要,可是一种高超的理想,亦有他的真价”,对于被影评家指责的影片中不符合中国实际的人物(“譬如说《野玫瑰》中的卖报者”),孙瑜坦言“这是不写实,然而这正是我理想中的典型”。[26]对于孙瑜的诗意现实主义表达,当时的影评人很少有人能予以恰当的认识与评价,反而大多是意识形态的指责,于是在访谈中,孙瑜阐释了自己理想化的现实主义表达方式,来回应此前影评界对于自己的误读,并表达其对影评界“建设的批评”的期望。

两篇访问记发表后,引发了一场有关“建设的批评”的讨论。首先是11月16日,“刘化南”结合了孙、费二人的诉求,对影评只重意识忽视表现形式的倾向表示不满,但他与“强调艺术特性,强调形式作用,强调娱乐功能,带有某种唯艺术的理论倾向”[27]的“软性论”者有明显的不同,他同样坚持“一元论”的观点,认为:

“内容和形式绝对不能分开,创作技巧正是作者意识形态的实践,为反动而说教的内容,必须有适当的表现形式;同样,必须有成熟的技术才能将正确的意识表现出来。特别是目前的中国,一般的都感觉沒有新的形式来表现新的内容。退一步说,甚至不符合新内容的旧的形式也还没有成熟。特别要强调建设新的形式的一点,这不仅有待于作者诸君的努力,而批评者亦得尽可能的帮助”。“当然这并不是说放松内容的检讨而单纯注意形式的独立,正相反,我们必须在技巧上来说明内容的存在”。[28]

虽已无法证明“刘化南”是否是左翼人士,但是其“建设的批评”的提出却是基于对“一元论”的肯定,“在技巧上来说明内容的存在”等批评方式的诉求,在左翼阵营中“振聋发聩”,引发了一些影评人的自我检讨。首先对此有所回应的恰是“把电影与意识联系在一起,并用马克思主义观点去论述电影意识问题的”“第一人”[29]——王尘无。王尘无在次日的影评中表示,他对于“建设的批评”是乐于接受的,而且其对于“一元论”也有所反思——直言其对于“意识”的过分强调与对“一元论”的拥簇,实际上是面对电影形式批评无从下手之困境,即“新的‘美术观念还没有在我们一般‘批评家之间建立起来”时的做法:

“《野茶花》是一张所谓‘武侠歌舞片,假使我们只是庸俗的介绍着他的形式,那么,不要说读者,即使一般的‘批评家,也一定要为它的形式所迷惑。因为到现在为止,新的‘美术观念,还没有在我们的一般‘批评家之间建立起来。我们只有从意义方面出发,才能够揭发形式的毒害性”。[30]

其次是石凌鹤的自我检讨:“因着自己的浅薄,时常自信不能尽职,现在有刘君提出如此重大的要求,更使我个人觉得无限的惶悚”[31],认为“所谓‘建设的批评,不独是帮助中国电影的作者,而同时也是帮助中国的电影观众”,“不仅是指导观众如何去鉴赏艺术而已,而且要使观众知道作者创作的企图。特别是就前者而言,观众对于电影创作的方法或技巧,更是十分迫切的需要和知道的”。[32]

参与这场讨论的还有“李馥”和“柯南”等人,他们的意见相仿,都认为电影批评工作是一个专门的学问,影评人应当充分地了解影片的制作过程,要求影评人加强知识的学习,而对于影片的内容与形式,大都提议“内容和形式应该同时注意,不能任意忽略了其中之一”。[33]李馥提出影评家应当掌握“很多的实际的材料”,如“画面的构图”、“每个Cut的长短”[34]等,体现出明显的技术分析型影评的诉求。同时,他又表达出对意识批评还未发展充分就要被抛弃的焦虑,认为“建设的批评,我们决不能简单地解释作专对电影作一些技术上的匡正和指导,我们还要很快的确立批评的原则,和加强一切影片的意识的检讨”[35],进而要求影评人根据制作条件和背景来对影片进行评价,如对于一直有社会制度批判的苏联影片可以批评其经济制度的表现是否模糊,而对于美国的歌舞片也要发现其进步的批判性,对于在“铁拳政治之下”的德国片要发现其“不为强暴所屈的对于良心的态度”。[36]

对于“建设的批评”,《电影专刊》的“编者”不光体现出理论探讨的热情,而且希望具体地对其进行实践。“编者”对于几个月前的“影评二元论”争论“在表面上没有得出充分的结论”表示遗憾,对于盛行的“只能在原则上指出重要点”的意识批评也不是很满意,因此“编者”表示要“建设的批评之具体化”,因此邀请了“费穆、周克、孙瑜、蔡楚生、程步高、司徒慧敏、许幸之、沈西苓、郑君平”[37]等电影业内人士参与批评。但从实际上来看,只有三次实践:第一次为1933年12月10日,程步高、李馥和沈西苓等三人合写《<侬本多情>观后感》对影片的剧本剧情进行的专门评价;第二次为12月16-17日,许幸之所写《<伏虎美人>的画面构成》对影片的构图进行讲解;第三次为许幸之于12月19日所写《<吉诃德先生>的导演和音乐》对影片的导演和音乐进行专门的评价。与那些没有实际电影工作经验的影评人较为侧重的“意识”批评不同,程步高等电影的制作人在影评中认为中国影评“更重要的是在提高观众的水准问题”,观众水平普遍偏低,并且各轮次影院的观众水平悬殊过大,“直接间接影响到中国电影艺术的本身”,“所以我们希望将来的批评家,在对于贡献给电影从业者,于暗示,或参考以及评定电影片子本身的艺术价值之外,还得需要一种平易的有趣的叙述,将片中的技术的优点(为什么用这样的技巧,这样的技巧是表示什么等等)告诉给观众”。[38]

程步高、沈西苓、许幸之等人,在政治立场上都是比较亲左翼的,一如程步高在此前不久刚和夏衍合作完成了左翼电影运动的重要影片《春蚕》,沈西苓和许幸之是“左翼作家联盟”的发起人,一直深受夏衍的信任,完成了多部左翼电影。而“李馥”的身份虽不可考,但从该署名所发文章来看也是左翼阵营的人士。这些评论对于影片的形式表现有足够的重视,对于当时期待建立起“美术观念”的左翼批评家来说,有一定的启迪。

结语

左翼电影批评界对“一元论”的反思与再建设的过程,并不是推翻“一元论”,而是将“一元论”更好地和中国电影批评的实践结合起来,尤其是“建设的批评”中提出的“必须在技巧上来说明内容的存在”正是对“一元论”的具体阐释和实践。中国共产党领导下的左翼电影批评运动,从始至终,都从未将电影的表现形式凌驾于内容意识形态之上,这场反思与再建设的过程凸显了左翼电影批评运动的理论品格,即对意识形态批评的重视与对中国电影批评实际的重视。

如果不重回当时的语境,对若干史料进行梳理,这个过程将永远淹没在尘封的故纸之中。在重写电影史的实践中,以史料作为方法,“极力主张一种具体化的中国电影史研究,亦即尽可能回到历史现场并充分关注中国电影本身的丰富性、复杂性甚至矛盾性”[39],类似的问题还会发现很多。电影史在等待着。

参考文献:

[1][20][21]李道新.中国电影批评史:1897-2000[M].北京:中国电影出版社,2005:88,84,95.

[2]凤吾.论中国电影文化运动[ J ].明星,1933(1):1-7.

[3]Riku.关于影评问题——几点杂芜的意见[ J ].明星,1933(2):1-6.

[4][5]凌鹤.评《白姊妹》[N].申报,1933-07-08(25).

[6][7]凌鹤.评《再度春风》[N].申报,1933-07-13(25).

[8][12]凌鹤.影评二元论的解剖[N].申报,1933-07-15(27).

[9]多言.影评相对论[N].申报,1933-07-20(25).

[10]不敏.编者注[N].申报,1933-07-20(25).

[11]白谷.二元与一元[N].晨报,1933-07-22(10).

[13]凤吾.电影批评上的二元论倾向问题[ J ].明星,1933(3):2-9.

[14][15]炳飏.关于“影评二元论”[N].申报,1933-07-19(23).

[16]不敏.编者注[N].申报,1933-07-19(23).

[17]唐纳.影评相对论?[N].晨报,1933-07-21(10).

[18][19]江天.一元论的本质[N].晨报,1933-07-23(10).

[22]沙基.中国电影艺人访问记(十四):《小玩意》导演孙瑜(下)[N].申报,1933-10-20(25).

[23]沙基.中国电影艺人访问记(十六):《城市之夜》导演费穆(中)[N].申报,1933-10-27(25).

[24]蔡叔声(夏衍).看了《小玩意》致孙瑜先生[N].申报,1933-10-10(51).

[25]沈西苓.评《小玩意》[N].申报,1933-10-10(51).

[26]沙基.中国电影艺人访问记(十三):《小玩意》导演孙瑜(上)[N].申报,1933-10-19(27).

[27][29]郦苏元.中国现代电影理论史[M].北京:文化艺术出版社,2005:221,184.

[28]刘化南.敬致电影批评家[N].申报,1933-11-16(25).

[30]摩尔.《野茶花》评[N].申报,1933-11-17(23).

[31][32]凌鹤.关于“建设的批评”[N].申报,1933-11-22(23).

[33]柯南.提议电影批评的几点[N].申报,1933-11-25(27).

[34]李馥.为着电影批评[N].申报,1933-11-21(21).

[35][36]李馥.影评的基準[N].申报,1933-11-28(21).

[37]编者.为“建设的批评”告读者[N].申报,1933-11-26(29).

[38]程步高,李馥,沈西苓.《侬本多情》观后感[N].申报,1933-11-26(25).

[39]李道新.中国电影史研究的主体性、整体观与具体化[ J ].文艺研究,2016(8):82-92.