扬雄生平及著述年表

梁琳筠

一、出生及在蜀时期:公元前53年至前16年

1.出生时日:公元前53年3月12日(戊寅辰时):

天将明之时,扬雄降生于蜀郡郫邑石埂子亭白鹤里临近柏条河的一户五世单传的扬姓桑农之家。

2.少小时光:公元前53年至公元前39年(汉宣帝甘露元年戊辰至汉元帝永光五年壬午):

此期扬雄为0至15岁。其与父母家人们一起生活、成长于白鹤里的家中。《汉书·扬雄传》载其“少而好学”“博览无所不见,默而好深湛之思”。时承耕读传家之道,牧牛、助农之际,遍历五经且“非圣哲之书不读”,并考取了当时官府颁发的“通一经即免其徭役”之免税通牒。

3.临邛求学:公元前39年至公元前36年(汉元帝永光五年壬午至汉元帝建昭三年乙酉):

扬雄15岁至18岁。此三年间,去到母亲的老家临邛,跟随远亲舅爷林闾翁儒先生,学习古文奇字及殊言方语等,并获得先生弥留之际所赠送的《轩之使殊言梗概》及相关典籍的佚本残片等。

4.横山求学:公元前36年至公元前28年(汉元帝建昭三年乙酉至汉成帝河平元年癸巳):

扬雄18岁至26岁。此8年期间,经林闾先生推荐,跟随同为郫邑的蜀中道学高人、隐士、庄(后更为严)君平先生学习《易经》《道德经》《庄子》等先秦典籍,先生赐字:子云。此间,开始尝试文学创作,并先后有《县邸铭》《玉佴颂》《阶闼铭》《成都城四隅铭》等文学作品问世。其才华与名气,在蜀中渐为盛传。

5.成家及游学:公元前28年至公元前25年(汉成帝河平元年癸巳至四年丙申):

扬雄26岁至28岁。学成归家,奉父母之命成婚,晴耕雨读,农闲游学。此间,游历蜀中名山数地,首先是岷江上游大禹故里的汶川石纽山、蚕丛故里的茂县营盘山、蚕陵古镇等西羌历史遗址,并沿着岷江,下至乐山、犍为、乐至、瓦屋山、雅安等地。沿着古蜀先王的迁徙路线,实地考证、收集素材与调研、学习等,为后来创作《蜀王本纪》《蜀都赋》等文,做了大量铺垫。

6.初创赋文:公元前24年至公元前21年(汉成帝阳朔元年丁酉至阳朔四年庚子):

扬雄29岁至33岁。相继创作《反离骚》《广骚》《畔牢愁》及《天问解》等文,以表对“辞祖”屈原的缅怀、欣赏与追慕之思。其间,长子出世,搬迁至成都居住,在“文翁石室”以教书为业,供养全家。

7.居家守丧:公元前20年至公元前18年(汉成帝鸿嘉元年辛丑至三年癸卯):

扬雄33岁至36岁。因父母相继过世而不得不重新举家搬回郫邑乡下的白鹤里老家,耕读为生,守孝近三年,此间无创作。

8.始游京师:公元前17年夏至公元16年秋(汉成帝鸿嘉四年甲辰至永始元年乙巳):

入京之期,扬雄37岁至38岁(传载“四十余”,待考)。一路游学参访、途中经过绵竹,创作有《绵竹颂》。同年深秋,经费花光,且时近天寒,故暂停于涪城(今绵阳市)至次年春。数月间,以教书为计,积攒盘缠。

二、入京、献赋、拜郎、观书时期:

公元前16年秋至公元前9年

1.以文待诏:公元前16年秋至公元前14年(汉成帝永始元年乙巳至永始三年丁未):

此二年,扬雄38岁至40岁。入京为寻求落脚之地,因大司马、车骑将军王音赏识其才学,而诏为门下史,并举荐为待诏。次年正月,王音卒。雄另觅举荐人。其有倾慕者,原为“文翁石室”作旁听生时的同学,现为直宿郎的同乡杨庄。雄向其呈最近力作《绵竹颂》,庄大赞,遂择机向成帝诵读雄文。成帝甚喜,召雄,拜为待诏,值承明之庭。

2.连呈三赋:公元前13年(汉成帝永始四年戊申):

扬雄41岁。正月,奉诏陪汉成帝上甘泉宫,祭祀上天。还,作《甘泉赋》以呈,表规劝皇帝戒奢之意,立安民立政之志。三月,汉成帝又兴师动众,浩浩荡荡上河东,以祭后土为名,实为游诸山、眺尧舜。雄作《河东赋》,以规劝。成帝皆甚赞文美、恢弘,却不解其劝讽之意。冬十二月,汉成帝号令文武百官,观其羽猎盛况,并诏扬雄陪以观之。还,雄于岁交之际作《羽猎赋》,力诫成帝当以民生为重,以勤政爱民为要,效仿贤德,立政天下。

3.石室观书:公元前12年(汉成帝元延元年己酉):

扬雄42歲。一月初,呈献《羽猎赋》,成帝拜雄为黄门侍郎,但对其大赋文旨,终不领其意。雄主动呈请,愿停俸三年,以求“石室观书”,精修研习。成帝应允,并俸照发,且“赐笔墨钱六万”,以鼓励其著书。同年,雄开始在京师采集、收录、整理各地方言,且延续至其70岁时,方最终形成一部旷世巨制。同年,雄次子扬乌出生,后者所著文字有《绣补灵节龙骨铭》及诗三章。

4.创呈《长杨赋》:公元前11年(汉成帝元延二年庚戌):

扬雄43岁。汉成帝为向胡人炫耀和展示其国力雄厚,军力夯实,下诏南山黎民捕百兽上缴,圈而令胡人围捕、校猎,诏扬雄跟随。还毕,雄作《长杨赋》,阐述此举非明君所为,实有践踏民生、奢华无度及劳民伤财之害,谏其勤政爱民,以民生为贵等。

5.宣扬恩师君平先生等:公元前10年(汉成帝元延三年辛亥):

扬雄44岁。蜀中岷山崩,土石坠落岷江,河道被壅,阻水三日不流,给成都平原造成很大的水患。继续石室观书。是年,结识刘向、刘歆父子。刘歆向其请教并学习古文奇字。雄与友朋欢聚之际,大力宣扬自己的恩师、蜀中八贤之一的严君平之美德与高洁。

6.弃赋从哲:公元前9年(汉成帝元延四年壬子):

扬雄45岁。继续观书石室,大隐于朝,远离权力争斗的漩涡,潜心研修。是年,正式放弃大赋的写作,认为赋乃“童子雕虫篆刻,壮夫不为”,其谏力乃“劝百讽一”,有时还适得其反。

三、潜修著述时期:公元前8年至公元11年

1.撰《州牧箴》及《官箴》以尽谏心:公元前8年(汉成帝绥和元年癸丑):

扬雄46岁。汉成帝44岁,念及久未有子,经议,诏立定陶王刘欣为皇太子。是年,“西羌尝有警,上思将帅之臣,追美充国”,故令画功臣像于未央宫。雄应诏,著《赵充国颂》。其时雄已愤而弃作大赋,据考,有《酒箴》小文,以表谏心。十二月,丞相翟方进、大司空何武奏言,“以为春秋之义、用贵治贱,不以卑临尊……故请轻刺史,更置州牧以应古制”。成帝乃下诏,罢刺史,更置州牧,秩二千石。雄开始创作《十二州牧箴》与《二十五官箴》,表达自己对皇帝的劝谏之心,以期成帝能在效法古制的形式上,更能学习上古明君圣王的美好品德,修身自好,施德爱民。二著当分别完成于绥和二年(公元前7年)三月(《官箴》)、哀帝建平二年(公元前5年)四月(《州牧箴》)。是年,古文经学家刘向去世,享年72岁。

2.初识桓谭并著《难盖天八事》:公元前7年至公元前6年(汉成帝绥和二年甲寅至汉哀帝建平元年乙卯):

扬雄47岁。绥和二年三月,汉成帝暴毙身亡。四月皇太子嗣位,是为孝哀皇帝。雄结识刚进宫为郎的17岁才子桓谭,并成为至友,彼此交流,常为辨析。桓谭向扬雄学习古文字及文学写作等,雄向其深度交流与探讨音乐、天文等。是年初,王莽荐刘歆为侍中,并令典校《五经》,承接其父业,完成编辑群书的目录而成《七略》。建平元年,雄作天文学著述《难盖天八事》,全面深入论述“浑天”学说,以为顺应天地之道。此文及后所著《太玄》,启蒙和影响了东汉天文学家、科学家张衡,后者评《玄》为“天书至宝”。

3.宜将不宜相:公元前5年(汉哀帝建平二年丙辰):

扬雄49岁。四月,因朱博拜相,而劝阻之,有论朱博“宜将不宜相”,非丞相之才,“恐有凶恶亟疾之怒”等言论。仍为黄门郎,与新进佞臣董贤同官。

4.始创《太玄》及连丧二子:公元前4年至公元前3年(汉哀帝建平三年丁巳至四年戊午):

建平三年,扬雄50岁。是年,开始起笔创作哲学专著《太玄》,修正及创作《解嘲》《解难》《太玄赋》及《太玄章句》等篇(它们最终完成于56岁左右)。是年,在构思太玄的数术测算过程中,受到次子、7岁余的扬乌启发,后世遂有“扬乌助玄”之典出。建平四年,京师闹灾异云西王母出,民众沿途奔走相告,后纷涌至长安,数月骚动直至秋方息。社会动荡不安,各地饥荒灾难频发。

建平四年,扬雄51岁。因故连丧二子,剧悲,迁回蜀中葬之,更贫。完成《太玄》八十一首之后,又作十一篇文章。其中《太玄·莹》着重阐述“因”与“革”之间的关系,继承、弘扬与改革、创新的规律与逻辑。

5.撰《谏不受单于书》:公元前2年至公元1年(汉哀帝元寿元年己未至汉平帝元始元年辛酉):

元寿元年,扬雄52岁。为阻止哀帝拒绝接受匈奴单于的朝贡,强忍丧儿子之大悲,连夜撰写了《谏不受单于朝书》,追古述今,从宏观到具体,晓陈利弊,终说服哀帝,批准次年匈奴单于来朝。次年六月,哀帝死,董贤以罪免,即日自杀。八月,孝成皇后赵飞燕及孝哀皇后傅氏骄僭,皆废为庶人,即日自杀。九月,中山王箕子即皇帝位,时年9岁,是为孝平皇帝。太皇太后王政君临朝,大司马王莽秉政。元寿二年二月,王莽号“安汉公”,辅助幼主,自比周公,掌控朝政,而后推出各项新政措施。此近三年间,雄未有著作。

6.撰《孟子》注解:公元2年(汉平帝元始二年壬戌):

扬雄55岁。大司空王崇谢病免,四月甄丰为大司空。郡国大旱,蝗灾,民众流离失所。王莽自出钱百万,献田三十顷,众臣纷纷效仿,以解灾民之难。是年,雄沉溺于各经典研究之中,撰《孟子注解》一书。

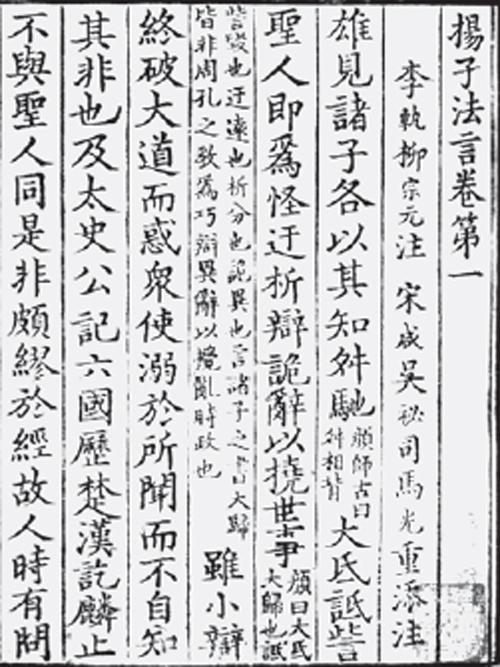

7.始作《法言》:公元3年(汉平帝元始三年癸亥):

扬雄56岁。春,太皇太后诏有司为平帝纳采安汉公小女王嬿为皇后,又诏光禄大夫刘歆等杂定婚礼。夏,王莽推出一系列改革措施。另王莽子王宇与卫氏合谋反莽,事发,被杀,其牵连数百人,包括红阳侯王立(王莽叔叔)及名臣何武、鲍宣等,震惊海内。是年,雄开始创作其“为天地立道,为人世立法”的儒学思想专著《法言》。同年,班固的父亲班彪(后为雄的仰慕者)出生。

8.撰《琴清英》,以代《乐经》:公元4年(汉平帝元始四年甲子):

扬雄57岁。正月,诏妇女非身犯法及男子年80以上,7岁以下,家非坐不道,皆不得囚系等。夏,王莽加号“宰衡”,奏起明堂、辟雍、灵台,为学者筑舍万区等,立《乐经》,益博士員,经各五人。是年,雄著《琴清英》以代失传《乐经》,供乐府研习。

9.撰《训纂篇》:公元5年(汉平帝元始五年乙丑):

扬雄58岁。正月,诏郡国选有德义者立为宗师,以纠宗室子弟。征天下通晓易经、古纪、天文、历算、钟律、小学、《史篇》、方术、《本草》及以《五经》《论语》《孝经》《尔雅》教授者,遣至京师,多达数千人。十二月,年终大祭之际,平帝死,年十四。太皇太后诏立宣帝玄孙选立为嗣,又诏王莽居摄践祚,如周公辅佐幼主之典范,并允许其自称为“假皇帝”,臣民呼为“摄皇帝”。是年,雄收集各通小学者所记之文字,结合自己所积累的内容,编撰出《训纂篇》,共计34章,2040个字。

10.撰《续史记》:公元6年(汉孺子婴居摄元年丙寅):

扬雄59岁。三月,立宣帝玄孙刘婴为皇太子,时年2岁,号“孺子”。是年,雄完成《续史记》,叙述自汉宣帝至哀、平帝前后80年期间的汉家史事。

11.独创《连珠》文体:公元7年(汉孺子婴居摄二年丁卯):

扬雄60岁。五月,王莽变更货币,后以失败告终,各地纷纷起义,战乱频发,民生惨淡。雄开创全新的文学体裁《连珠》体,以表达忧国忧民之心。

12.转中散大夫,校书天禄阁:公元8年(汉孺子婴居摄三年、初始元年戊辰):

扬雄61岁。地震,起义者赵明败死。王莽依周制置五等爵,以公、侯、伯、子、男封功臣。十二月,王莽称皇帝,改国号为“新”。此前各地符命四起,以应莽意。雄呈请告老还乡。王莽拒之,并以资历过老,久未转官为由,调为“中散大夫”。雄潜心校书天禄阁。

13.进谏《剧秦美新》:公元9年(新莽始建国元年己巳):

扬雄62岁。正月,王莽废孺子婴为定安公,封以万户,地百里。后推出一系列的改革政策与制度。是年,雄看到王莽措举有助于改善民生,缓解社会矛盾,寄希望其能从短命的暴秦中汲取經验与教训,以真正达到天下大治,故作谏文《剧秦美新》以进。

14.恩师君平先生仙逝:公元10年(新莽始建国二年庚午):

扬雄63岁。二月,废汉诸王为公者为民。立盐、铁、钱、酒、铸钱五均司市,令民各以所业为贡等等。是年,班固之父班彪尚幼,与兄游学京师,闻雄博学多才而师从之。其蜀中恩师严君平去世,享年92岁。

15.蒙冤跳阁:公元11年(新莽始建国三年辛未):

扬雄64岁,王莽征伐匈奴,国内民怨载道,民不聊生,各地灾荒不绝,社会矛盾尖锐。是年,雄增补《法言》一书。其因全然不知的“符命”之案而受牵连,遭冤枉,恐老来受不白之辱,遂从天禄阁二楼跳下,未死,摔折一腿。后莽查证实冤,予以平反。雄以病谢免,居家休养。

四:平冤至仙逝时期:公元12年至18年

1.家贫而成“载酒问字”故事:公元12年(新莽始建国四年壬申):

扬雄65岁。王莽出,每令搜城五日,谓之“横搜”。各地频发反莽起义。是年,雄甚贫,常有求学者,带着酒肉前去拜访,请教学问,故有“载酒问字”的美谈传世,以彰显其为官清廉、人品高洁与学问深厚。

2.奉诏作《元后诔》:公元13年(新莽始建国五年癸酉):

扬雄66岁。元帝皇后、王莽姑姑王政君于二月去世,享年84岁。王莽请雄为其作《元后诔》。

3.呈告还乡,莽拒:公元14年(新莽天凤元年甲戌):

扬雄67岁。继续修改《法言》,收集、整理、编撰《方言》等书,并再次呈请告老还乡,王莽拒。雄思乡心切,发出“朱鸟翾翾,归其肆矣”之叹。

4.因己无嗣,收弟子侯芭:公元15年(新莽天凤二年乙亥):

扬雄68岁。以病居家,修书为要。因己无嗣,容弟子、巨鹿人侯芭长期来家居之,照顾二老。雄向其传授《太玄》与《法言》等著述。

5.历时27年《方言》接近完稿:公元16年(新莽天凤三年丙子):

扬雄69岁。是年,雄历经27年做收集、采编与整理的《轩使者绝代语释别国方言》(简称《方言》)即将完稿。刘歆向其索看《方言》手稿,雄以婉拒,并陈述编纂该巨制的艰辛与不易。友人张伯松阅过部分原简,盛赞《方言》为“悬诸日月不刊之书”。

6.《法言》定稿:公元17年(新莽天凤四年丁丑):

扬雄70岁。修订、完成《法言》的最终定稿。

7.京师仙逝,葬于安陵坂:公元18年(新莽天凤五年戊寅):

扬雄仙逝,享年71岁。其或卒于三月初四癸丑日(又说四月癸丑或五月初五,待考),葬于长安安陵坂上。生前所厚学生沛郡桓谭,平陵如子礼,巨鹿侯芭共为治丧。侯芭负土作坟,号曰“玄冢”。据载,芭为其守孝三年。桓谭从其学,深感恩于雄,彼此情深如父子。谭坚信其文必传于后世,将相关言论收录其专著《新论》中。

作者单位:成都市郫都区子云书院