思维导图在小学语文教学中的有效研究

白明芬

(河北省晋州市营里镇鲁家庄学校 河北晋州 052260)

引言

语文教学中,思维导图的运用,强化学生学习基础,提升课本知识教学质量,促使学生知识网络的构建。如何在课堂教学中,展示思维导图的优势,提升学生语文学习能力呢?本文就此进行分析。

一、利用思维导图,提升学生预习能力

在教学预习环节,思维导图的运用,能够帮助学生梳理学习思路,使学生对学习内容产生更接爱直观的认识,形成良好的学习方法。预习是课堂教学活动重要组成,对学生自主学习能力与问题解决能力培养具有促进作用。课堂教学中,加强对思维导图的运用,引导学生将此应用在课文预习中,对课本内容进行深入的探索,构建完整的知识体系,以此提升学生预习效果,促使学生自主学习能力形成。小学生学习经验较少,教师可以帮助学生构建思维导图,根据课文制定明确的学习目标,并要求学生在预习后,将获取的内容体现在思维导图中。这样一来,不仅可以提升学生预习效果,同时可以优化学习过程,使教育工作变得更有针对性,促使学生能力素质的提升。

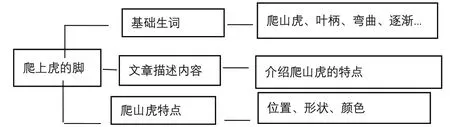

例如,进行《爬山虎的脚》内容教学时,教师可以为学生布置预习任务,引导学生发挥自己的想象,利用不同的线条与色彩将阅读内容以直观的方式呈现出来。第一,掌握文章生词。第二,了解文章主要描述内容[1]。第三,爬山虎的脚有什么特点?确定课前预习任务后,则引导学生在课前自主阅读文章,让学生在阅读中了解文章内容掌握基础词汇。通过对学生预习情况与思维导图设计的分析,发现学生对课本知识的理解非常深刻,虽然部分学生思维导图制定的存在一些问题,但是已经掌握该图的制作方法,学会如何利用思维导图获取有效信息,掌握基础知识结构。如图一,是班级学生制作的思维导图。课堂上,教师可以就学生学习内容进行完善,引导学生对自己制作的思维导图内容进行补充,以此提升预习教学质量,提高学生思维导图运用能力。

图一:爬山虎的脚

二、课堂教学中,思维导图的运用

在小学语文课堂活动中,为了让学生快速理解教材知识,掌握文章的内涵,教师可以将思维导图作为辅助教学的媒介,结合学生实际学习情况,设计简单易懂的思维导图,理清学生学习思维,以此提升课堂教学质量[2]。小学生的学习经验与思维仍处于发展的时期,若是教师的指导教育不到位,则会对学生的思维发展产生影响。课堂活动中,教师可以一边与学生互动,一边丰富思维导图内容,使学生在交流中对课本知识产生更加深入的理解,以此提升语文学习效果。通过课堂上交流互动,优化学生学习过程,使学生在学习中可以获得更多知识技能,提升语文学习效果。

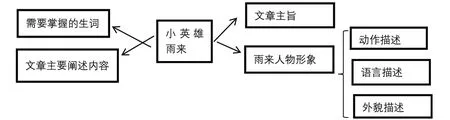

进行《小英雄雨来》内容教学时,教师可以带领学生一同分析关于雨来的写作方法,并利用课本内容思考作者写作的意图。课堂上,让学生找出关于描述雨来内容,并标记出来,思考作者的写作意图,了解作者对这一英雄人物的情感。教师:同学们,作者在文章中是如何描述雨来的。学生1:在文章第一段写了雨来的年龄——12岁。学生2:雨来的游泳能力非常强,能够脸朝天在水里躺着。学生3:语言描述,和爸爸妈妈的对话。学生4:还有很多动作描述。教师:那你们有没有什么办法将文章中关于雨来的描述整合在一起呢?这时教师可以画出思维导图,如图二。然后带领学生具体分析,思考作者写作意图与情感,了解抗日时期人民群众的付出,提升学生的课文学习效果。

三、课后运用,巩固基础知识学习效果

在课后环节运用思维导图,夯实学生学习基础,巩固学生对课本中知识、技巧的理解运用能力。课后运用思维导图时,需要对学生课堂学习情况,基础知识掌握情况进行全面的了解,在思维导图中突出学习薄弱的部分,以此实现夯实学生学习基础的能力,提社会能够课本知识学习效果[3]。通过课后思维导图的运用,解决课堂教学效果不佳的问题,提升学生课后总结复习的良好习惯,使学生在学习中语文素养与能力得到全面发展。

以慈母情深这一课为例,通过课堂的学习,学生已经掌握基础词汇,对文章的主旨有一定的了解。但是通过对课堂综合学习情况的分析,发现学生对文章的写作方法与表达方式的理解上存在一定的问题。在课后巩固复习时,可以利用思维导图将文章的写作方法、情感表达方式及对应的文章内容呈现出来,并引导学生再次阅读文章,结合自身学习基础进行总结归纳,以此提升课后巩固学习效果。

四、结束语

总而言之,在小学语文课堂教学中,教师可以将思维导图运用在预习、课堂学习及课后巩固环节,通过不同环节的运用,提升学生语文知识学习能力。实际教学中,引导学生参与思维导图设计中,引导学生动手操作,培养学生的逻辑思维,以此提升语文学习效果,促使课堂活动高效开展。