说服与距离:论纪录片的修辞艺术

姜常鹏

纪录片修辞艺术并不是一个新鲜的话题。自纪录片诞生之日起,无论在理论还是实践方面,即已存在修辞意向和修辞现象,只是少有人对纪录片的修辞活动进行全面系统的探索。当下已有研究多聚焦于文本层面,仅围绕其视听语言修辞、文本修辞、解说词修辞等方面进行讨论,并没有对纪录片修辞究竟为何物、怎样运作、特性与意义是什么等问题继续深入探讨。纪录片是一种通过真实素材进行表达的影视艺术形态,若只在文本叙述或视听语言层面探讨其修辞艺术,显然会遮盖自身特质。纪录影像一般来自真实的生活流程,很难像虚构影片那样追求视听语言的极致化表达;纪录片文本亦不会像故事片那样对素材进行过度情节化、奇观化的调配组合。因而关于纪录片修辞艺术的研究理应基于自身特性找到新的视角或切入点,对它进行全面、系统的探讨。

一、纪录片修辞艺术研究的内涵及特征

作为影视艺术的一个类别的纪录片具备修辞性质,但与电视、电影修辞又有所不同,因为它建立在真实性的基础之上,具备自己的修辞系统。大部分学者都认同纪录片的主要功能是通过素材组织拍摄来论证并说服接受者认可文本的内容与观点,甚至劝说或鼓动他们采取相应行动。正因为具有此种论证说服功能,使得纪录片历史进程里出现了单向灌输、说教压制、强迫接收等现象。虽然在纪录片的劝说过程中会因个体不同的心理、生理特征以及文本符号系统的差异性产生表达和接受间的距离与隔阂,但“说服”远不是强迫或压制他人服从某种意愿,而是使用多种策略尽可能缩小乃至消除各方之间的距离与阻隔,打开彼此沟通交流的渠道,促使个人或群体自愿改变观点或行为。其中个体之间以及个体同文本间的差异与隔阂即构成各类距离,它们可以是时空上的距离,也可以是心理上或审美上的距离。若要完成纪录片的某种说服功能,则须适当协商调节或缩短克服这些距离与差异。

修辞本就是一种能就任何论题找出可行的说服手段的活动,如此,纪录片艺术活动中那些用来调节与协商各方之间距离以论证观点、说服他人的策略和手段,即构成了一种较为典型的修辞活动。为了能够做到这一点(论证与说服),作者需要运用各种手段说服我们,使我们相信和接受某种观点,这即是纪录片和修辞传统不谋而合的地方。只是纪录片创作者还需要协商与拍摄对象间的距离,说服他们同意自己的拍摄活动,获得构思中的素材,这使得纪录片的修辞艺术应该扩展至它的前期创作活动。

在新兴修辞学理论中,说服、距离、协商同样成为了修辞艺术的核心要点,甚至有人提出“修辞学是围绕一个具体问题个体之间距离的协商”的观点。其中“距离”是指作为个体的创作者和接受者间的差异与隔阂,“协商”则是创作者运用修辞手段进行表达与接受者解读文本时构成的活动,即说服活动。由此又可将纪录片的修辞艺术拓展至它的传播与接受层面,况且劝服本就是传播的一种功能。接受修辞理论同样认为表达和接受构成修辞活动的两极,并指出从表达到接受,在不同主体认识抵达的深度上,可能存在着距离。分析这个距离产生的基础,可以探讨它对于修辞接受者认知模式的构建,以及对于表达者的反作用。

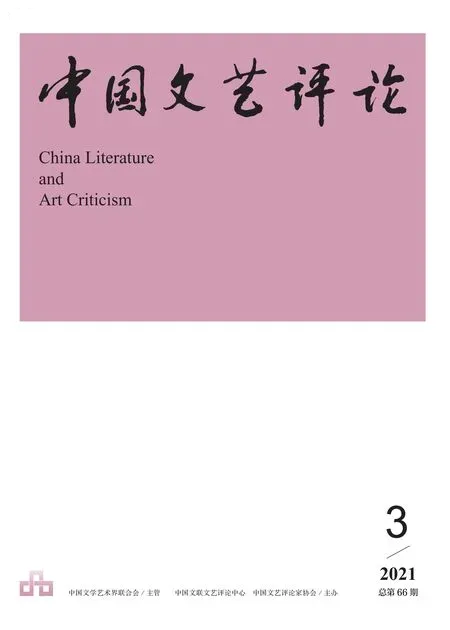

因而我们可以从“说服”的修辞目的和修辞功能出发,由“距离”视角切入,对纪录片修辞艺术进行更为系统全面的考察。在纪录片修辞中,说服与距离存在于作者与对象、内容与现实、文本与受众之间。所以当拍摄者使用介入、采访、道具等手段拉近与拍摄对象间的距离来获得有说服力的素材时,就构成了纪录片的前期创作修辞;当作者为了让文本内容更具表达力和说服力而创造使用富有特色的文本结构、表现手法时,即构成了纪录片文本中的修辞活动;当传播者使用多样的传播形态、渠道和方式来拉近受众与文本间的距离时,即可看作纪录片传播接受过程中的修辞活动。因此,从纪录片的说服功能与说服目的及其个体间存在的距离来看,纪录片的修辞艺术应该包括前期创作修辞、文本构建修辞、传播与接受修辞(简称“传受修辞”)三个层面(如图1所示)。

图1

由此可见,纪录片的修辞艺术不局限于文本内的各类修辞策略与手法,事件选择、主题表达、文本传播、观众接受等环节都具备修辞性质,纪录片的修辞活动包含构思、选题、拍摄、布局、表达以及传播与接受等。

相比于演说修辞、论辩修辞、文学修辞和电影修辞,作为影视文体的纪录片,其修辞艺术具有自身的鲜明特性。首先,它虽然会采用故事片的修辞策略,如悬念设置、戏剧性结构,但也建立在使用真实素材的基础之上,“真实性”是其修辞艺术的特性之一。其次,相比于其他类型的修辞,纪录片修辞艺术的“对象性”更为突出,其三个层面的修辞活动都需围绕处在实际生活流程中的“拍摄对象”进行。作者与对象间的距离协商主导纪录片前期创作的修辞活动;内容与对象间的距离多指涉文本中具体修辞手法和辞格的使用;接受者与拍摄对象间距离的协商则构成纪录片的传受修辞活动。其中,真实性贯穿纪录片的选题、拍摄、制作、接受等所有环节,是纪录片修辞艺术的根本特性。这还在于作者、对象、受众皆生活在文本所呈现的现实世界里,且文本内容能够与现实生活相关联,从而携带更多真实体验。真实性是纪录片修辞艺术的根本属性,离开了它,纪录片的修辞活动也就无从谈起。

二、纪录片的三类修辞活动

1. 纪录片前期创作中的修辞活动

纪录片的修辞艺术具有对象性特征,创作者与被摄者间距离协商的可能和必要首先缘起于作者的动机、选题或构思,其后在具体的拍摄活动中通过各类修辞手法进行距离调节,获取有说服力的素材。所以,构思与拍摄成为纪录片前期修辞的主要环节和“场所”。前者与古典修辞学中的“构思”相近,后者则是构思的具体实践,需要作者与对象共同完成。创作者在前期修辞活动里采用的各类修辞手段皆是为了能够顺利获取真实、有说服力的素材,实现和完成构思与拍摄活动。从当下实践状况来看,纪录片前期修辞活动中主要包括采访、介入、时间、道具等修辞手段。

其一,采访。大部分有关采访的定义都把“交流”列为其核心环节,“采访”由此成为导演与拍摄对象沟通、交流的一种主要方式,无论影片最终是否使用采访段落,它都是作者与对象缩小距离、取得信任、挖掘深刻内容的有效途径。纪录片前期创作中的采访还承担调查探索功能。纪录电影《二十二》(2017)的导演郭柯在正式拍摄前即走访了22位“慰安妇”幸存者,并根据她们的身心状况和表达能力选定四位幸存者作为主要拍摄对象。而在正式拍摄过程中,作者采用了被摄者自述的采访形式,拍摄者则在镜头后始终保持缄默观察的状态,为影片塑造出独特的“凝视”效果。通过采访,作者能够较为便捷、高效地与对象建立起直接沟通的关系,以时空距离的压缩来拉近双方的心理距离,获取具有说服力的素材。其中采访时所处的情境、拍摄设备、提问方式等都是影响采访成功与否的因素,也是作者调节与对象间距离的方式。《二十二》在采访时让老人们处在自己熟悉的环境中,采访者的角色全部由当地人承担,导演则在远处使用对讲机实时引导采访者提问,同时采访现场只保留摄录团队,避免过度干扰老人的日常生活,以此获得极具说服力的内容。相反,若在前期创作中不使用采访,可能有利于作者维持与拍摄对象间的距离,但也会失去一种快速高效地与对象进行交流的途径。如在观察类纪录片中,摄制者拒绝使用采访,他们就不得不耗费更多时间进行观察、摄制,以此拉近与被摄者的距离,获得构想中的素材。

其二,介入。在纪录片创作活动中存在多种的介入形式,严格来说采访也是一种,但此处作为调节协商作者与对象间距离的介入,主要是指创作者在前期拍摄中直接或间接改变拍摄对象原始生活流程的那类介入。纪录片《二十四号大街》(2017)的导演潘志琪在拍摄对象遇到困难时给予其经济上的帮助即是如此。该类介入能够有效拉近创作者与拍摄对象间的距离,保证作者获得构想中的素材,实现和完成构思活动。此外还有一种较为典型的“介入”,即直接突然地介入人物生活,激发他们的实时反应和行动,以此获取另一类具备说服力的真实。例如雎安奇在拍摄《北京的风很大》(2001)时,随机将话筒伸向他人,并问道:“你觉得北京的风大吗?”再如《华氏911》(2004,美国)中,迈克尔·摩尔在街头直接询问官员是否愿意把自己的孩子送到战场前线。该类介入的特质在于作者意图将拍摄对象带入一个陌生的、甚至令人措手不及的境况中,而后观察他们的反应和状况,以此求得有说服力的真实素材。可见“介入”这一手段在距离协商中的作用是相对的,既可以拉近作者与对象间的距离,也能够疏远他们,获得“间离效果”。

其三,时间。纪录片创作活动中摄制者与被摄者间的距离协商需要时间积累,多数纪录片导演也都认为只有与拍摄对象相处时间足够,他们才会向你敞开心扉,并忽略摄像机和摄制人员的存在。若将“时间”作为前期创作的修辞手段,则会发现凡是拍摄时间较长的纪录片,其作者与对象的关系通常都十分密切,获得的素材也极具说服力。即便在动物题材纪录片中,时间依然是拉近作者与对象之间距离的有效途径。《迁徙的鸟》(2001,法国)中,一部分参与拍摄的鸟类出生时就同人类生活在一起,并与摄像机、飞行器等设备长时间相处,逐渐适应拍摄器材的噪音和影响,从而与拍摄者建立起亲密的关系。时间是拉近创作者与被摄者之间距离的必不可少的因素,短时间内的拍摄能否与对象形成较近距离的关系会受很多因素的影响,但一般而言,长时间与被摄者相处、拍摄,一定可以拉近作者与对象间的距离,从而获得具有说服力的素材。

其四,道具。道具作为一种修辞手段主要存在于自然类纪录片中。因为被摄对象如果是自然界里的动物或植物,那么采访、介入等就很难成为协商作者与对象间距离的有效方法。此处的“道具”主要指为了拉近创作者与某种动物间的距离而制作的相关设备,如电动企鹅、仿真猩猩等。适当的道具能够让摄制者在不过度影响动植物生活状态的情况下近距离拍摄和观察它们,并顺利获得真实、有说服力的素材。如《微型猛兽世界之旅》(2013,英国)通过人工搭建适合节肢动物生存的“自然环境”对动物进行拍摄;《荒野间谍》(2017,英国,图2)等纪录片则将经过改造的摄像机隐藏至动物模型中进行拍摄,以此拉近作者与对象间的距离,获得极具说服力的影像素材。在《假如动物会摄影》(2018,英国,图3)中,制作者还把特制摄像机分别佩戴至狐獴、猎豹、黑猩猩等动物的身体上,由动物们自行活动与拍摄。显然,此种方式能够最大限度缩短拍摄者与对象间的距离,摄取动物原始的习性及影像,让文本内容带有较强的认知性和说服力,提升纪录片的传受效果。

图2

图3

2. 纪录片文本构建中的修辞活动

纪录片文本构建中的修辞活动是对前期所获素材的创造性处理,但仍以真实性为底线、以提高说服力为目的。说服活动与距离调节转移至作者与素材、文本与现实中。距离首先表现在文本内容与拍摄对象的原生生活之间,其次存在于纪录片文本与隐含读者间。作者若要构建文本说服力,则需协商和调节这些距离。在视听语言基础之上,纪录片文本构建中的修辞活动主要包括结构与辞格。前者指文本的构成和组织方面,此为基础性的修辞活动;后者则是文本中的各类辞格,它们的存在和使用能够具体形象、鲜明生动地呈现内容。简要来说,结构更多承担逻辑性功能,辞格履行艺术化表现功能,二者相互包含与合作,构成纪录片文本构建中的修辞活动。

修辞学视野下,纪录片的文本结构就是“布局”问题,与前期修辞中的构思活动相承接,是对论证的安排。在中国传统修辞学里,布局谋篇也居于修辞过程的第二位(命意、谋篇、修饰、润色),纪录片作者只有将前期构思与摄取的素材“变现”,组织成文本,才能够呈现观点、表达思想。布局谋篇涉及把所有素材以某种方式安排和组织起来,以获得最佳的说服效果,其中不同的结构形式则成为调节文本内部距离远近、构建说服力的修辞手段。

借鉴古典修辞学里的两类布局方法,可以把纪录片文本的结构布局分为两种:修辞原则下的结构和适应具体环境产生的结构。前者指纪录片修辞文本中常规的结构方式,如中心立论式、纵横式、戏剧式、层递式等,它们通过顺序、联结、势能等要素的变化来协商距离、构建文本。以纵横交错式的修辞结构来说,首先横式结构是空间性并列关系,例如《创新中国》(2018)第一集《信息》,分别讲述了无人机派送、无人驾驶、大数据、物联网、城市大脑、量子技术等事件,纪录片文本也就由这些不同空间的独立事件构成,它们之间没有严格的时间顺序。而在叙述无人机派送快递这一个事件时遵循的则是纵式结构,以快递员陶文斌备考、面试、培训,到成为无人机派送员的历程来呈现我国无人机派送的现状,事件各要素之间即是时间性的延续关系。如此,文本所呈现的事件和论点在纵横交错的修辞布局中有机结合,事件内的时序与事件间的逻辑得以合理排列,让文本的叙述具备较强的说服力和真实性。其他修辞原则下的结构方式亦是这样,依靠顺序、联结等要素调节和协商作者、内容与受众间的距离,构建文本说服力。

适应具体环境产生的布局是说修辞材料的安排可以根据具体的环境和受众做出相应的改变。“如果听众的注意力已经被对手吸引过去了,那么我们的发言可以省略开场白,直接从陈述事实或提出某些强有力的论证开始”。当然,纪录片修辞与演说修辞不完全相同,演说者可以根据演讲和听众的实况调整布局,但纪录片创作很难做到,其修辞要适应的具体环境应该扩展至整个传播与接受的媒体环境。如此一来,该类修辞结构方式首先表现为创作者为适应媒介变迁和受众喜好而发明创造的一些新结构形态。例如采用微纪录片形态的《如果国宝会说话》(2018)。其次还表现为文本与文本间的组合排列,如《辉煌中国》(2017)、《风味人间》(2018)等纪录片即依照传播与接收方式的变迁,采用文本跨媒介分布的结构方式,将内容布局到网络、电视、院线、手机等不同的媒介平台上,让文本形成一种网络化结构,很好地迎合当下受众的接受习惯,拉近了纪录片与接受者间的距离。

纪录片文本中的辞格主要指作者在创作实践中总结出的一些较为固定的修辞手法,如拟人、再现、量化、动画等,它们皆是为提高纪录片的表达效果而形成的格式化的方法和手段。相比于前文所说的结构,辞格更关注微观层面的修辞活动,它不仅仅是附加的装饰物,纪录片文本中辞格的使用符合人们形象感性的思维,能有效增加内容的说服力。从距离视角来看,辞格也是纪录片文本内距离协商的重要途径。以纪录片《我们诞生在中国》(2016)为例,如果创作者不选择使用拟人化的手法来呈现片中的动物生活,那么动物的许多行为反应是普通大众无法解读的,只有经过动物学家、拍摄者的研究和修辞化呈现,缩减内容与受众间的距离并通过文本表达出来,才能够顺利完成纪录片的传受活动。

由距离视角和纪录片实践出发,我们归纳出图示与示现、精细与换算、拟人化、设问、视点变换、细节、主持人、比喻等辞格类型。纪录片《航拍中国》(2020)里以动画形式呈现各集文本的航拍路线即使用的是图示辞格;《中国》(2020)里的真人演示则是示现辞格;《超级装备》(2019)中描述AP1000常规岛汽轮机低压转子时,运用长12.5米、重400吨、耗时378天、三台350吨天车、1600度高温冶炼等一系列精确数字来表现其制造的复杂艰难,即是精细辞格。《超级工程Ⅲ:纵横中国》(2017)里把集装箱货船的分段制造说成是“搭积木”,把5G芯片的晶体管数量形容为像世界人口的数量,用的就是比喻和换算辞格。从根本上说,纪录片文本中辞格的出现一般都是用来拉近内容与受众间的距离的,其目的在于形象生动地展示对象,让文本内容更加具体直观、富有趣味,进而提高纪录片的表现力和说服力。

3. 纪录片传播与接受中的修辞活动

纪录片的传受修辞是与文本构建互补、承接的一类修辞活动,主要指涉创作者和接受者通过各种方式进行“调适——接受”的过程,其间文本依然是双方协调与沟通的中介。在这一传达与接受的过程中会存在种种障碍与隔阂,各方之间的距离也因此产生,纪录片的传受修辞也由此形成,其目的和意义在于协商或消除文本与受众间的距离和障碍,让纪录片的传达与接受顺利完成。劝说活动则内含在具体的传播与接受策略里,说服的效果表现为文本的传受效果。此为纪录片修辞活动的一个终点,距离协商的成功与否直接决定了它的接收效果和经济效益。本文将纪录片传受修辞活动中的修辞手段划分为传播修辞策略和受众接受修辞两种类型。

其一,传播修辞策略。传播修辞策略是由纪录片制作者主导进行的距离协商行为,其选用的各种修辞策略一般是为了拉近纪录片与受众间的时空距离、社会距离,吸引他们的注意力,把文本尽可能传输给更多的观众,从而高效完成劝说活动。从当下纪录片的传受实践来看,主要包括以下三种传播修辞策略。一是空白与缝隙的预留。空白原指“文本中悬而未决的可联系性”,它通过变换角度的结构来组织受众的介入,迫使接受者填充结构,产生审美对象。由于纪录片修辞活动具有真实性特征,文本中的“空白”可延续至现实生活里,以此缩短内容与受众间的距离,增强纪录片传受活动的体验感和说服力。例如《风味人间》不仅在文本中预埋彩蛋,激发接受者的探寻心理,还预留了美食体验、美食制作等多类空白供受众进行填充。“缝隙”是指纪录片文本与其他各类相关文本间构成的裂隙。例如纪录电影《厉害了,我的国》(2018)中的文本缝隙,即给受众参与提供了空间,接受者以“厉害了,我的国”为主题组织进行了多种广场活动、网络直播活动,让我们的民族自信心与自豪感遍布社会的各个角落。纪录片作者对空白和缝隙的预留可以缩短受众与纪录片的距离,使内容与日常生活相融合,提升纪录片文本的说服力。二是传播渠道的组合。传播渠道是修辞表达者传输信息的途径,不同渠道传播的修辞信息对接受者产生的影响和刺激也各不相同。由此,多种传播渠道的组合往往能够适应更多类型受众的需求,拉近纪录片文本与接受者间的距离。尤其在当下全媒体时代里,受众喜欢在不同的媒介里穿梭游荡,寻找自己需要的信息。因而大部分纪录片制作者都会采用人际传播渠道、大众传播渠道、网络媒介渠道相结合的方式宣发和传输文本,《风味人间》、《辉煌中国》、《我在故宫修文物》(2016)、《超级装备》等纪录片皆是如此。组合式的传播渠道还让纪录片的传受方式得到革新,出现许多自下而上、由草根到主流的逆向传播现象。这也说明该种传播修辞策略能够有效拉近文本与普通大众间的距离,利于纪录片传受修辞活动的进行。三是传播方式的选用。这里的传播方式主要指在大众传播范畴内,创作者选用何种方式将纪录片文本尽可能传送给更多的受众,拉近双方距离,获取更好的传受效果,主要包括分享型传播、线性与非线性传播、推送式与拉取式传播。分享型传播策略能够在普通受众间自主、无偿完成,且这一过程包含接受者自己对作品的评价和选择,也就天然具备拉近纪录片文本与接受者间距离的优势。近年来的《我在故宫修文物》、《人生一串》(2018)、《二十二》等纪录片迅速走红均说明如此。非线性的传播方式则能让受众随时随地进行接受活动。推送式传播指信息被推送给目标受众;拉取式传播则是吸引受众主动去寻找文本或让用户去寻找媒体。在距离协商方面,如果能够将文本和内容较为精确地推送给有需求的受众,或创作者事先制作受众需要的内容供他们进行挑选,显然可以有效拉近传受双方间的距离,顺利完成纪录片的传受活动。

其二,受众接受修辞。纪录片修辞的说服活动不是单向的“主—说,客—服”,而是传受双方的交流合作。说服效果的产生还取决于接受者采取何种接受立场和态度,此为修辞活动中受众能动性、主体性的体现。受众采取注意接受、改变态度还是付诸行动的接受方式会直接决定他们与文本间的距离,进而影响纪录片的说服效果。但新兴修辞学理论认为,受众对创作者所提问题或作者对某一问题回答的回应究竟有多少种情况和可能性,在结构上是有限的、可预测的。纪录片传受修辞里,接受者主要通过接受立场和接受心理的选择来协商与文本间的距离。传播与接受过程中出现的符码和意义的不一致性会让受众形成支配——霸权立场、协商立场、对抗立场。接受者立场的选择则继续主导他们接受与读解的心理状态,不管是注意接收、改变态度,还是付诸行动,从而也就确立了自身与文本、作者间的距离,最终对纪录片的接受和劝说效果产生影响。纪录片《舌尖上的中国3》(2018)播出后,章丘铁锅热销断货,更有受众亲自拜访制锅工厂,这便是解码过程与编码立场几乎一致的情况。接受者十分确信纪录片文本中的内容,而后改变对某一事物的态度或认知——如用铁锅烹饪更利于身体健康,随之便引发了各种购买行为,甚至实地拜访考察。显然,在此种状态下接受者完全融入到文本内容中,并由虚拟空间走进现实世界,他们与文本、作者间的距离近乎消失,纪录片自然也就能够获得极好的传受效果。相对而言,协商立场与对抗立场则表明受众与纪录片文本间保持一定的距离。一般来说,接受者采用何种接受立场或心理并不是完全独立的行为,与纪录片的前期创作修辞、文本构建中的修辞和传播修辞策略都有密切关联,其中成功的修辞手段能够说服受众改变接受立场与心理。正是因为如此,纪录片各阶段修辞活动的首要目标应是尽可能地缩小作者、对象、文本及接受者间的距离,让更多受众观看、认可纪录片,而后运用各类修辞手段完成说服他人的目的。

三、结语

本文主要从纪录片说服的功能与目的出发,由距离视角切入,提出纪录片修辞源自并存在于创作者、拍摄对象、文本和接受者间的距离中,因而也就涵盖了纪录片的前期创作修辞、文本构建修辞、传播与接受修辞,各方之间距离协商的途径即构成具体的修辞手段,是纪录片修辞艺术的直接体现。从根本上说,纪录片的修辞艺术最终要落实在文本上,文本成为作者、对象、受众的中介,同时也尽力避免像古典修辞学那样总是侧重讨论受众、作者和语言中某一方面的倾向。因为纪录片也曾经如此过,我国早些时候的独立纪录片以精英姿态自居,彰显作者个人化的表达,不在意文本传播与受众读解;政论片、专题片则一味追求说服力而过度依赖文本内容的语言和风格。当下的纪录片创作应努力改变此种局面,像《辉煌中国》《风味人间》等作品那样,从创作阶段到传播接受都要试图缩短和拉近各方间的距离。在这之中,“修辞学”是一个重要的、具有启发性的视角,它追求“说服力”的目标能够革新创作者、接受者对纪录片的已有认知和观念,推动纪录片往更加合理的方向发展。