“思想—影像”机制的重建与危机

在《电影1:运动—影像》(Cinéma 1,Limage-mouvement)中,德勒兹(Gilles Deleuze)详细分析了爱森斯坦(Sergei M.Eisenstein)提出的“精神自动装置”(l'automate spirituel)如何建立起了“传统电影”(主要是经典好莱坞剧情片、古典戏剧改编的影片等)的“主体性”(Subjectivity)互动机制。在“传统电影”的“感知—运动”(sensori-motrices)情境中,影像所表征的外在世界与思想贯注其中的内在生命通过由“冲击”(choc)到“迷醉”(extase),再到“和解”的三个阶段实现了同一——爱森斯坦以此为“传统电影”里“思想—影像”的整体性证明。就第一个阶段而言,影像可以通过其对局部和整体间的张力对大脑皮层造成震撼的效果,强迫大脑去思想影像的整体。第二个阶段是第一个阶段的反题,它指向对立于“冲击”的“迷醉”,其“意味着向外部世界打开影像,也向某种内部世界深化影像。”[1]爱森斯坦的“思想—影像”互动机制以辩证法的方式使得“影像进入意识,运动置入空间”[2],实现了思想与影像间的内外交换与整体叙事。思想寓于影像,影像寓于思想,人与世界、人与自然、感知与力量的关系在其中得到了肯定与明证;与此同时,外在的影像之整体性也没有在其发起“冲击”的过程中破坏自身的形式,内在的思想也因为“内心独白”(le monologue intérieur)的完整叙事确立了主体性。

在《电影2:时间—影像》(Cinéma 2,Limage-temps)一书中,德勒兹通过对二战后以意大利“新现实主义”(Néo-réalisme)电影和法国“新浪潮”(La Nouvelle Vague)时期的电影的分析,试图说明内在于“现代电影”①中的一些新理念已经颠覆了“传统电影”里已成定式的“思想—影像”的互动结构。一方面,就影像外在所造成的整体性之“冲击”来说,“现代电影”通过“纯视听情境”(les situations optiques et sonores)解构了由镜头、剪辑等手段聚合而成的“运动—影像”的连贯整体,将某种裂隙渗透进入影像的某种外在。另一方面,“现代电影”采取了一种区别于线性叙事的全新叙事机制,进而消解掉电影内部作为整体的“内心独白”环节,成就了新的叙事话语和自由间接视角的组合。技术的发展以及电影自身变革的潜能,共同成就了一个“打破已经建立的认知形式的过程,并且在内心独白和外在影像之前,思考和发现出一套新的语法”[3];与此同时,现代电影的情境变革与叙事转向也暗示着思想与影像的全新关联。

一、纯视听情境,超越“运动—影像”

巴赞(André Bazin)注意到了“纯视觉情境”(des situations optiques pures)和“纯听觉情境”(Les situations sonores),它们致力于用视觉符号与声音符号去制造一种打破以往“感知—运动”情境的“顿挫”(césure)。“视听”(laudio-vision)机制主导的情境能够产生一种“超真实性”(plus de réalité),它能在某种震荡中瓦解“感知—运动”情境的充分运营,使其在“顿挫”中失去作用。德勒兹认为,“纯视听情境”能提供那些“超越运动—影像”(au-dela de l'image-movement)[4]的因素,并从某种程度上宣告了“运动—影像”(特别是“行动—影像”)的危机。这一论点的提出似乎在常识上不可被理解,其核心原因或许是大众对于“顿挫”这一概念有所疑虑:毕竟,经典的戏剧和好莱坞动作片里同样存在令人惊骇的、不可思议的高潮时刻——难道上述情境没有造成“顿挫”吗?

德勒兹承认,虽然“感知—运动”情境的被超越开始于某种“顿挫”,但并非意味着这一经典的情境不能完成“顿挫”,而是其对于“顿挫”的表达受到了限制:“感知—运动的联系只能凭借那些使其不安、脱节、失衡或离间的环节来建立。”[5]当“感知—运动”情境面对超出其运营边界的另一种来自时间、精神维度的惊骇与未知时,其自身机制因手段的欠缺和材料的匮乏,无法将此种“顿挫”完全表现出来。而此类不能被“感知—运动”情境直接呈现的“顿挫”是利用光学和音效而非冲突与决斗所制造出的震荡、眩晕。巴赞以德·西卡(Vittorio De Sica)在《风烛泪》(Umberto D.)中建构的小女仆场景为例进行说明:小女仆的目光掠过自己怀孕的肚子(显然,这一场景没有任何动作的暴力、情节的冲突)。此刻,所有原本服从于“感知—运动”情境的日常生活语境突然在一种出人意料的停顿中,被某一强烈的效果震荡了。这就是一个典型的“纯视听情境”,“以一种视觉和声音的赤裸、粗暴、残忍来表现自身,使平凡的日常生活不可忍受(l'intolérable),从而赋予它一种梦(甚至)噩梦的节奏。”[6]可见,一个造成“顿挫”的“纯视听情境”不能够被动作演绎出来,只能被眼睛和耳朵去捕捉和记录。这样的情境使人震撼、痛苦甚至不堪忍受。“它是一种极端震撼,或非常不公的,有时也是极致美丽的东西,它以其超越我们的感知—运动能力。”[7]可见,在“纯视听情境”里,影像脱离了与感知和运动构成的强力关联,以至于一种更为真实和赤裸的“顿挫”能够在其中作为一种直接条件获得可见性。

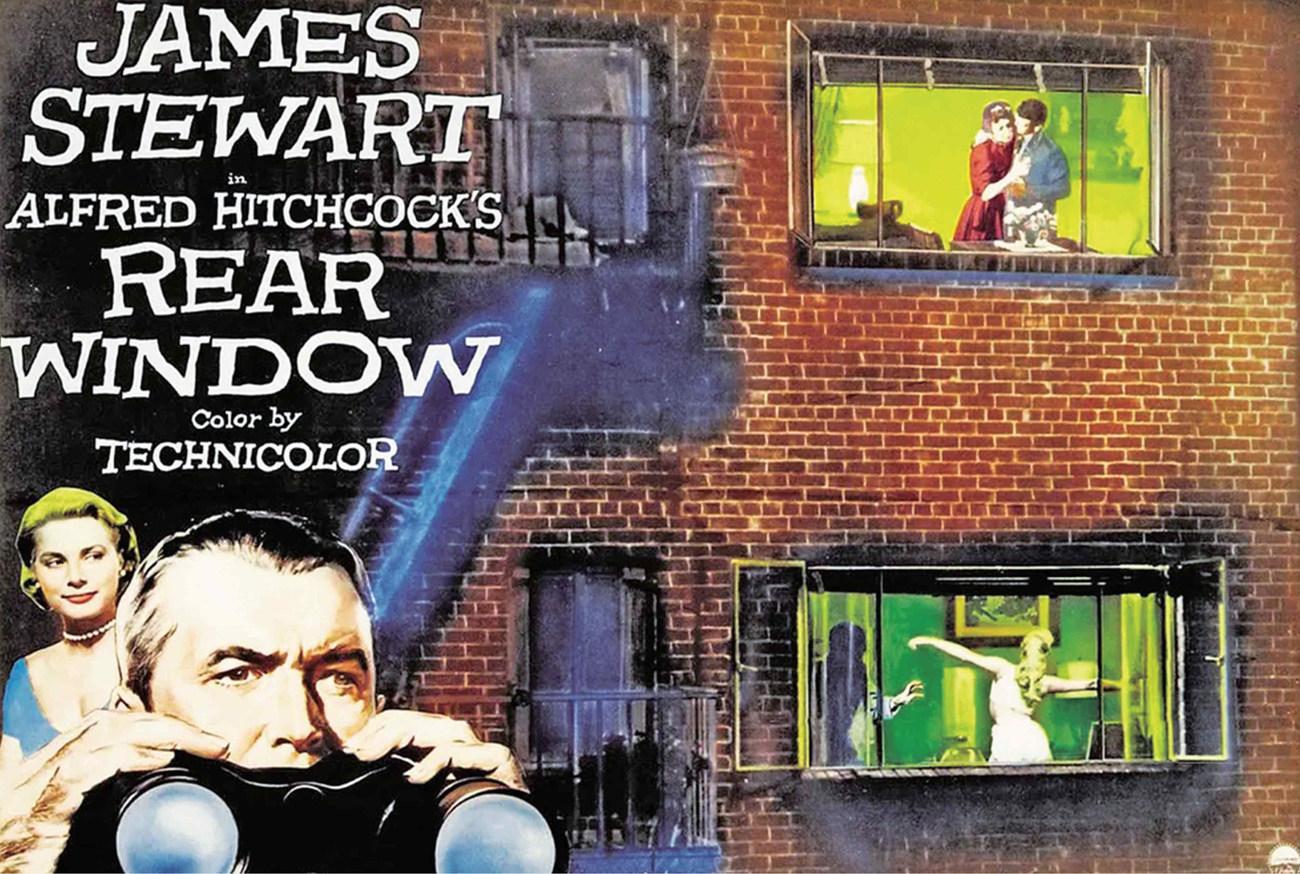

德勒兹列举了维斯康蒂(Luchino Visconti)的《沉沦》(Ossessione)、希区柯克(Alfred Hitchcock)的《后窗》(Rear Window)等电影,试图说明:在视觉情境中,故事的主人公要更多地学会凝视与聆听,学会用眼睛反映出光以及用耳朵反映出声音,而不是更多地去回应和动作,因为他面临的环境已经全面超越他的运动能力和感觉承受限度。视觉能力不仅是视觉的(产生视觉的,指向眼睛),同时也是关于光的(视觉所面对的,指向某种环境)。视觉活动既是在不停地无意识活动,又是在变化地有意识运动,所以它能同时扫视平面,又能瞄准尖点。并且,视觉作为一种镜头移动,也作为一种直觉活动,它构成的目光空间能作为相对空间形成张力。相较于物理运动,光扩展了影像的某种敞开维度,通过博大外延运动的方式(黑—白对比、明—暗交替)形成强大的张力。在这样的情况下,主人公或是视角的受制者,或是幻想者,或是心事重重的记录者。在“感知—运动”关系之中,这些属于视觉与听觉的东西,不可能被主人公通过动作表现出来,观众也很难甚至不可能体会到。除非将对感知与动作占据中心位置的情境建构方式转为视听描述(述说、看见),这些与主人公无甚关系的流动的场景、超越真实的与日常生活脱节的情境、空荡而抽象的不定空间才能够被尽量完整地呈现。由此,“纯视听情境”颠倒了传统“感知—运动”模式中情境对动作的从属地位。建立“純视听情境”意味着“任意空间”(des espaces quelconques)应首先成为压倒主人公的情境,然后主人公才对这一情境做出动作上的反应。

在“感知—运动”情境中,先有动作的延伸,再有情境。一方面,“感知—运动”情境服从于空间,服从于运动的连续与中心力量的分配,影像的外在整体性进而得到保证;另一方面,“感知—运动”情境寄托于情节(情节的开端、发展、高潮和结尾),思想的内在连贯性也不受破坏。故而,无论“感知—运动”情境运营的场景如何强烈(暴力的动作、猩红的鲜血),这种冲击和震荡终究是可以承受的,毕竟它们并未超出爱森斯坦式的“思想—影像”机制的诠释范畴。而在“纯视听情境”中,先有情境,再有以此延伸的情感反应和动作反应。情境脱离了力量中心和爱森斯坦式的合题,与视觉、听觉、光、声波建立了全新的联系,“不断使思想挣脱出自身,脱离于知识,游离于动作。”[8]动作并不是替代了情境,而是被囊括在情境之中,似乎在这种情境中漂浮游荡。影像脱离了与“感知—运动”的关联,真实和想象、身体和心理、客观和主观等状态开始不可辨识。来自于时间的、精神的因素进而能在“纯视听情境”中作为一种直接条件获得可见性,不再是寄托于“运动—影像”里依赖情节的波折而造成的间接高潮。

二、视听描述与分叉叙事:主观性的介入

伯格森(Henri Bergson)以两种识别方式来区分“感知—运动”影像和纯视听(主要是纯视觉)影像。“感知—运动”影像运用的是“感知—运动识别”(la reconnaissance automatique ou habituelle)的方式。这种识别即休谟(David Hume)提出的“A—预期—B”形式,比如“母牛识别草,我识别我的朋友皮埃尔……”[9],它自然而然就发生了,主人公似乎不需要运用回忆能力或者反思能力。与此同时,传统的现实主义电影也只能通过镜头变换和影像剪辑记录下这些“感知—运动”影像。无论是镜头下的位置变换(“母牛从一个草丛走向另一个草丛”[9]),还是连接断裂的影像的剪辑操作(“我和朋友皮埃尔从一个话题切换至下一个话题”[9]),他们都是在当前维度对于运动、空间的操作。

纯视听影像运用的是第二种识别方式:“刻意识别”(la reconnaissance attentive)。在該模式下,主人公从感知者、运动者变为视听者,视觉和听觉的符号使镜头虽然对准了主人公,情境却转向与主人公异质的“他者”,与一些非感知、非运动的形式发生关系。视觉(去看)和听觉(去述说)都可以让主人公去预见,去回忆,陷入某种亦真亦幻的情境之中。在电影《公民凯恩》(Citizen Kane)里,镜头对准的是那些在看、在述说的人,实际的情境指向则是述说者们置身于其中的、让他们不堪忍受的影像。《公民凯恩》实现了一个突破:“回忆并非为了批判甚至取代感知维度,而是为了扩充时间的思考场域,朝向潜在大于现实的倒锥体循环。”[10]总之,“感知—运动”影像指涉事物本身,它可以事无巨细地去描述事物,它是清晰、明确、丰富的;而纯视听影像指向关于某事物但并非某事物的视听“描述”(description):“这种描述试图去取代事物,(像橡皮擦那样)‘擦拭(gomme)具体的对象,只选取它的若干特征。”[12]视听描述在“擦拭”中将观众导引到一个非真实的、非躯体的、非现实的领域——潜在的领域。视听描述发生于现实的、当前的情境之中,却通过内在于情境之中的视觉符号与听觉符号,直接与一个潜在的影像连接。

在视听机制下,无论是视听情境对当前影像的表现,还是视听描述对潜在影像的呈现,都不再以运动为中介。既然纯视听影像不在运动中延伸,而是在现实影像与潜在影像中形成循环,那么,到底是什么起到了潜在影像的作用?伯格森的答案是:“回忆—影像”(l'image-souvenir)。在《物质与记忆》(Matière et mémoire)一书中,伯格森的“圆锥隐喻”①呈现了现实与潜在的生机论并存关系:现实之当前是固定的椎体尖点,潜在之过去则是不断扩张的椎体圆截面。在《差异与重复》(Différence et Répétition)一书中,德勒兹分析到,伯格森运用“回忆—影像”解决了“活生生的当前”(le présent vivant)的悖论,展演了现实与潜在共存的生机论的时间性;进而在《电影1:运动—影像》、《电影2:时间—影像》中,德勒兹将伯格森的“圆锥隐喻”应用到了电影层面,阐述了伯格森的“回忆—影像”对解释现实影像与潜在影像的互动机制的重要作用及其问题。“回忆—影像”(潜在的过去)与“感知—运动”影像(现实的当前)的互动并非外在的互动,而是一种内在交换。在“感知—运动”影像的自动识别之中,亦即“感觉—影像”(接收)与“动作—影像”(发散)的差距中,“回忆—影像”实际上已经介入其中了。人们接收到一些刺激,进而有相应的反应,这之间必然包含主观性(在一种相同的刺激下,主人公A和主人公B不可能对此做出完全相同的反应),而主观性不仅是愤怒、狂喜、悲伤等原初情感,还有被“回忆—影像”增强的心理因果性(预期)对这种运动机制的调节。原初情感占有了行动与反应之间的差距,可它却留下了细微的间隙,于是偶然介入的回忆—影像弥补了这一差距。如此一来,“回忆—影像”已经置身于运动机制的差距之中,但实际又属于另外一种性质。

主观性凭借“回忆—影像”利用了其介入其中所体现出的差距,将属于时间的、精神的维度带进了在场的影像之中。通过“回忆—影像”介入叙事过程中的此类属于时间的、精神的东西具有一个鲜明特点——它们与偶然性的选择有关。在《电影2:时间—影像》“思想与电影”(Tought and Cinema)一节中,德勒兹以德莱叶(Carl Dreyer)、布列松(Robert Bresson)、侯麦(?ric Rohmer)等人的电影为例分析了此类以肯定性的不确定抉择为表现的主观性活动形式。在《葛楚》(Gertrud)里,女歌手葛楚周旋于几个男人之间;在《慕德家一夜》(Ma Nuit chez Maud)里,主人公慕德就是一个玩弄偶然性游戏但是却真正在选择游戏的人。所有的抉择在“不能选择,可以选择?”的摇摆及其变项中得到了全部可能性的肯定;并且,这些选择在具体的叙事过程中被具象化为:认为没有选择的人(宿命论者/悲观主义者)、不会抑或不能选择的人(摇摆不定的唯美主义者)、有选择且重复选择的人(过分肯定的虔诚者)、认为只能选择一次而不能再选择的人(狂热的神秘主义者)……这一从不选择到选择及其之间的变项就是思想的确定性和不确定性的交叉。

“纯视听情境”创造了“当前点”(pointes de présent)和“过去面”(nappes de passé)并存的深度时间,而“视听描述”的间接性与多重性使得来自于潜在影像和摇摆抉择的主观性介入其中。在这一主观性得以潜入的微妙间隙中,电影的现实影像与潜在影像开始并行,朝向越来越大的、面对所有未定可能性的肯定。区别于“传统电影”里的“感知—运动”情境和线性叙事法则,“现代电影”通过呈现不可承受的“顿挫”情境,以及“视听描述”和“闪回镜头”(flash-back et circuits)的联合使用,从视听角度成就了全新的叙事机制和主体性表现策略。如果说“现代电影”拆解“感知—运动”情境的外在点落足于“顿挫”的话,那么其瓦解“内心独白”整体性的内在点就是“分叉”(bifurque)。“分叉”使得“感知—运动”情境所依赖的因果关系脱节,故事的发展不再沿着线性前进。这些“分叉”在表面上是空间的、叙事的分叉,实质是一种“时间分叉”(le temps qui bifurque):主人公被置身于某个类似于哲学意义上“零时刻”(instant zéro)的发散点,在摇摆不定的复杂心理中可以选择所有的可能性,因为时间在这个“分叉”中肯定了所有的偶然性。

三、视听建制下“思想—影像”机制的转向

在德莱叶等人的电影里,一种与“传统电影”的“内心独白”环节所呈现出的主体性思想完全不同的思想形式已经被成熟地表现了出来,具体体现为那些由游荡的叙事、分散的情境、脆弱的关联所折射出的不确定性的心理活动。在模棱两可的选择、摇摆不定的思想中,情境的不确切性已经过渡到了内在的思想主体性层面。一种思想本身的新观念出现了:聚焦于精心的、切实的选择,因为选择在本质上就是一种活动的、摇摆的思想;是一种深奥的、肯定的抉择。在选择的过程中,主体的内部心理意识和相对的外界情境建立联系。

在电影的情境变迁与叙事转向的过程中,一种思想与影像的新的互動方式亟待被重新论证。在“传统电影”的“感知—运动”情境里,思维与影像的互动关系是平等的:思想与影像、感知与概念、自我与世界之间能够在情感与动作的合作中得以协调和统一。然而,“现代电影”的视听重建暗示了与过去经典的“思想—影像”模式决裂的新方向。“现代电影”取消了外部影像和内心活动的整体性,使得思想与影像的互动关系不再依循爱森斯坦式的辩证法模式,也不能以一种欧几里得式的推理手段抽呈现。由于“纯视听情境”带来了“运动—影像”无法达到的震惊与“顿挫”,思想内在机制的完整性被破坏,被“内心独白”包裹得密不透风的思维活动出现了裂隙。与此同时,思想亦同抉择,是一个存在偶然性和概率性的不确定的系统,所以内在的思想也无法作为一个整体。影像的一致性不再被信任,因为裂缝和分割是绝对的;思想内在性的整体结构也不再牢固,因为外在性可以潜入。爱森斯坦确立的这一整体的稳固辩证关系破碎了。一方面,可以被主体思想的影像整体不复存在;另一方面,由影像实现的可供陈述的主体的“内心独白”也被“视听描述”摧毁。在“现代电影”中,思想已经无从思考作为影像的整体,而只能思考一件事:“那些还没有去思考的事实,亦即思考作为一个整体和去思考自己本身那些僵化、瓦解、崩溃的无力一样。”[11]

可见,在“现代电影”以视听机制取代“感知—运动”模式的过程中,某种无法避免的“非思”(non-pensée)作为思想的界限引入主体之中。“非思”的嵌入造成的结果就是:思想不再去思想影像,而是思想其自身的裂隙。在《电影2:时间—影像》中,德勒兹援引了阿尔托(Antonin Artaud)的观点,认为“运动—影像”与思想之间的互动关系应该得到承认,然而,这一关系的互动结局并非思想与影像的同一:“电影提出的,不是思想的能力,而是思想的无力。”[11]电影作为自动装置唤醒了某种精神的自动装置,可是那些超出“刻意识别”范畴的失忆、疯癫、理性的窃取,无不体现思想内在的悖论:“思想之中存在着无头绪者,一如记忆中存在着失忆者,语言中存在着失语者,感性中存在着无辨觉能力者。”[11]证明主人公自身思想的无力和不可能性的状态或场景(如人格分裂,精神错乱,陷入催眠的僵化与无意识、旧事如新的幻觉等)大量存在于“现代电影”的视听叙事之中,它们已经脱离了“回忆—影像”严格统摄的范畴,操纵着一些不规则、不可控的悬念。

德勒兹的影像理论有基于爱森斯坦“自动装置”的某种面向,但是这一“自动装置”已经从运动的“自动装置”转向为思想、反应的“自动装置”。德勒兹肯定,只有影像带来的冲击、刺激或震惊才能激起主体自身的思想者,然而,有一个问题值得注意:“思想—影像”这一“自动装置”的运作在转向的过程中逐渐与真实的外界隔绝了。在大量“现代电影”里,与思想本身构成互动关系的已经不再是清晰的外在世界,而是那些不能在视觉中被直接呈现、不能在思想中被思想的东西。思想本身不再通过完整且确定的“内心独白”来“盖棺定论”,涣散、麻痹、僵化的思想之界限和障碍已经在游移不定的抉择中承认了思想的“不定”和“无力”。爱森斯坦在“传统电影”里建构的人和世界、思想与影像的同一性被“现代电影”中思想与“非思”的斗争(“我被一个我不能回答的问题困扰”)所取代,这似乎意味着“思想的终极状态就是无序、胡思乱想、碎片和怪诞”[13],最终导向了“精神自动装置”的隔绝和崩溃。在德莱叶的影片中,寄寓于人物躯体的内在情感和经验因为过于丰沛,以致无法被充分表达,“精神自动装置”沦为“木乃伊”。在侯麦的影片中,因为其计划传达出的感情被一种由外在灵感所强加的思想替代,“自动装置”成为被操控的“傀儡”、“木偶”。布列松的“精神自动装置”最终被提炼为纯粹的“模式”,“模式”无所谓外在的思想,也没有内在的情感。这一切都昭示着“精神自动装置已成为木乃伊,成为一种被分解的、瘫痪的、石化的、冻结的事物”[14],于是“我们不再信任这个世界。我们甚至不再信任那些发生在我们身上的事件,(譬如)爱情、死亡,它们似乎只是部分地牵涉着我们……”[15]

现代电影的“纯视听情境”和“分叉叙事”所带来的异质于感觉刺激的“顿挫”,最终会解构影像的整体和思想主体的确定性,并且将思想的对象由影像本身转向影像所意指的既有思想之僵化和不可能性——这貌似是“现代电影”所给出的主体性问题的答案。然而,如果以“非思”作为主体性问题的终结的话,这意味着我们只能承认自身与这个世界的决裂,那么,电影如何重建人们对于世界的信任机制?这或许是德勒兹在《电影2:时间—影像》结尾处对“现代电影”不再抱有希望,并间接宣告“电影之死”的原因。德勒兹这一忧思的确发人深省,但“不应单纯局限于历史或技术的角度来对电影的一次次死亡事件进行事实性的描述和解析,而更应该从哲学反思的角度敞开‘后电影状态的种种可能。”[16]在媒介融合的当下,数字与技术的具身化、身体的赛博格化双双加剧,情境不再停留于电影内部的视听规训,“非思”的宰治与现代电影所遗留的信任问题变得越发尖锐。或许,无能力的“非思”最终导向的不是思想的终结,其反而能够作为真正的思想的强力诞生之预兆和启示——毕竟,思想必须要证明思想的既有窠臼,才可以将新的生机引进。

参考文献:

[1][法]乔治·迪迪—于贝尔曼.影像·历史·诗歌:关于爱森斯坦的三场视觉艺术讲座[M].王名南,译.上海:上海人民出版社,2020:50.

[2]Gilles Deleuze.Cinema 1.The Movement-Image[M].Translated by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam,London:The Athlone Press,1986:77.

[3]Gregg Lambert.In Search of A New Image of Thought:Gilles Deleuze and Philosophical Expressionism[M].Minnesota:

University of Minnesota Press,2012:158.

[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15]Gilles Deleuze.Cinéma 2, Limage-temps[M].Paris: Les éditions de Minuit,1985:7,13,10,29,230,62,63,218,216,217,223.

[10]周厚翼.感知、回憶、梦幻:三重时间“共振”下的电影剧场[ J ].美与时代(下),2021(07):119-122.

[13][法]让·波德里亚.冷记忆——断片集:1991-1995[M],张新木,等译.南京:南京大学出版社,2013:216.

[16]姜宇辉.后电影状态:一份哲学的报告[ J ].文艺研究,2017(05):109-117.