陪嫁:彩礼流动的回馈机制

——基于循化县婚姻支付的田野调查

马成俊 方玮蓉

(青海民族大学,青海 西宁810007;天津大学,天津 300072)

一、研究背景与文献综述

在《礼物》这本书中,莫斯尝试回答的核心问题是,“在后进社会或古代社会中, 是什么的权利与利益规则,导致接受了馈赠就有义务回报?礼物中究竟有什么力量使得受赠者必须回礼?”莫斯强调了礼物的总体性社会事实及其不可让渡、 不可分割的(inalienable)本质,[1]他提出了所谓“hau”的魔力(礼物之灵),即礼物携带了赠与者的本质、精神、生命力,这种力量神秘而危险,总是迫使礼物回到它出发的位置。研究表明,看似单一的礼物交换实际上撬动了社会的、宗教的、法律的、道德的、经济的等多重制度,表现为总体性的特点。莫斯认为, 真正使得礼物的回报成为必然的不是其他什么原因,而在于礼物所具有的“某种灵活而不凝滞的”精神力,或曰“礼物之灵”,它与赠与者不可分割。 这即是说,接受了某人赠予的某物,等于接受了他的某些精神本质或一部分灵魂, 而保留它则会有致命的危险, 这不单单因为一种不正当的占有,还因为该物在道德、物质和精神上都来自另一个人,这样,被赠予之物(或以等值或更高价值之物)将活跃地力争返回它的“诞生处”。如果将莫斯关于“礼物之灵”的经典论述作为理论,基于人类学视角对婚嫁彩礼进行分析, 我们不难得出一个结论:“彩礼”作为婚姻中礼物的一种形式,它的流动似乎成了必然。 礼物回馈作为礼物流动的一种方式,在人类学研究中并不鲜见。莫斯“礼物之灵”的观点遭到了马林诺夫斯基、[2]弗斯(Firth,1959)、列维 - 斯特劳斯(Levi Strauss,1969)、萨林斯[3]等学者的一致批评,认为他没有对“灵”的主体作出区分,忽视了对礼物意义的关注,从而徒增了礼物的神秘性, 甚至认为这是人类学家被土著人迷惑的一个典型例子。[4]然而,礼物的发生机制甚少成为人类学家们思考的中心, 尤其是没有从市场和伦理的角度对礼物流动的原因作出区分, 即没有考虑到礼物的情感边界。然而,礼物回馈的发生机制甚少成为学者们思考的中心, 尤其没有从客观伦理和主观意愿的角度对礼物回馈的流动原因作出区分,即没有考虑到礼物流动的边界。

对婚姻匹配模式的反思研究, 学界首先对婚姻匹配模式中最常见的“门当户对”的社会效应进行拷问,[5][6]有学者认为先赋型同质婚与个人的幸福感之间的因果关系值得推敲,[7]也有学者认为由同质婚造成的社会流动效应与社会结构的开放程度之间不成正比。[8]大多数学者在研究婚姻消费时,更多关注的是男方家如何给女方送彩礼, 在这一过程中女方家始终是索要彩礼的主体, 却忽略了彩礼牵扯到男女双方两个家庭的经济利益, 对于其具体的支付标准达成, 是建立在双方相互博弈的基础上,既有女方家对彩礼的索要,亦有男方家要求女方家返还彩礼等,并就此向媒人讨价还价,争取自身利益的最大化。而今天,部分研究者认为这种对等的历时性代际关系被打破, 高额彩礼成了新婚夫妻合谋榨取男方父母毕生积蓄的一个过程。[9]之后,学界对婚姻匹配模式在数量上进一步探索: 首先, 一部分学者对中国传统婚姻匹配中“门当户对”的先赋型婚姻现状进行反思,认为先赋型同质婚正在减少而自致型同质婚正在增多,立足于工业化理论, 主张这一现象的出现是由于社会中的职业结构变化和个人经济地位上的独立这两方面原因所致。[10]其次,一部分学者基于现代化对交通、教育、城市化、互联网及文旅融合的影响, 认为现代化对文化壁垒的打破是婚姻匹配观念发生变化的原因, 故而现代化的发展将同时削弱先赋型同类婚与自致型同类婚, 而极大提升异类婚的概率。[11]再次,一部分学者基于对中国等市场转型国家中婚姻匹配模式的现实观察, 按照市场转型逻辑的观点, 提出我们社会中的婚姻匹配的变化趋势是自致型同类婚不断增多, 而先赋型同类婚呈现U 形变化,先减少,后增多。[12]

二、案例研究:循化县婚姻费用支付的田野调查

本文的主要访谈材料来源于2020 年暑期笔者在循化撒拉族自治县的田野调查。 循化撒拉族自治县(以下简称循化县)位于青海省东南部,辖3 镇 6 乡 154 个行政村 6 个社区,总人口 16.16 万人,其中农业人口12.8 万人,县内少数民族占总人口的93.6%。 笔者拟结合有关彩礼与嫁妆的田野调查资料, 具体分析该地区引起礼物流动的不同成因,试图描绘双向评价背后的微观机制。

进入21 世纪以来,循化县撒拉族彩礼数额高居不下,而且逐年攀升,代际关系呈现出“恩往下流”的传递式趋势。[13]也有部分学者认为,基于父母情愿牺牲自己以支持子女教育和婚姻的基础没有改变,因此,费孝通先生所概括的西方代际关系“接力模式”仍然未变。 订婚时“定茶”占总彩礼的10%,总彩礼为18 万-25 万元,定金和彩礼合计为20 万元-27 万元。沉重的彩礼掏空了不少贫困家庭多年的积蓄, 群众举债为子女办婚事的现象较为普遍。发生变化的只是子女对父母的支持,所以农村居民家庭资源的代际分配并未出现伦理危机, 导致部分家庭赡养资源供给不足的原因可能不是“伦理沦丧”,而是由“伦理转向”导致的下位优先分配原则凸显。[14]如果采用代际伦理机制解释彩礼的流动,很难解释为何每家每户的“恩往下流”都是一致的,即为何在一个特定的时间段内,礼物流动的数额特别巨大,并且几乎完全相同。不论是基于工业化理论、现代化理论,或市场转型理论下对婚姻匹配模式变迁的关注, 还是着重于对同质婚内部结构变迁的考察, 如先赋型模式减少和自致型模式增加或先赋型同类婚数量的变化;要么着力于婚姻模式外部结构的变迁, 由同类婚向异类婚的过渡。 但是学者们很少去探究模式组成要素中的这些问题: 究竟哪个要素会对婚姻模式产生制约, 婚姻模式的内部结构之间是否相互影响,如若相互影响,其作用机制是什么样的。

陪嫁礼物引起的回馈, 并非礼物中的所谓“灵”使然,也不是一般的人情,而是一种婚姻偿付的表现。它所体现的是代际家庭之间的交换。婚姻匹配,是指婚配双方在个人、家庭社会经济特征等方面的对应关系,简单来说就是谁与谁结婚。西方既有的跨族群婚姻研究发现, 影响婚姻匹配意愿的因素主要有两种:一是个体特质,如性别、年龄、居留时间、受教育程度、职业类型、经济地位、参军参战经历等;另一种是结构约束,包括族群人口规模、地理分布、性别构成、群体规范、文化传统、地方性婚姻市场、法律法规等。[15]国内学者的观点略有别于西方学者,国内学者普遍认为,除个体因素外,还存在家庭规模、代际结构、家庭迁移经历等影响婚姻匹配的因素。在众多因素的共同作用下,婚姻匹配会呈现出多种不同的结构。 学者们通常根据夫妻双方在自治性或先赋性上的差异程度,将婚姻模式划分为两种类型:同质婚和异质婚。[16]在中国传统社会中,婚姻匹配更多地表现为“门当户对”的婚姻,即夫妻双方社会经济地位的对等。所谓的“门当户对” 强调夫妻双方原生家庭在经济、社会、阶层地位等方面的同质,属于先赋型同质婚。而夫妻个人收入水平、职业地位等相似因素的婚姻被称为自致型同类婚。 这些婚姻是我们常说的“般配”的婚姻。

“如果觉得都合适,一般就是别家给多少(彩礼),我们给多少,行情就是这么个行情,你不能低(于行情)也不能高(于行情)。”“合适,一般就是指姑娘好啊,和我儿子般配啊,姑娘父母的为人在村庄里也好啊,家里条件也和我家差不多啊。 ”①

访谈者们在回忆自己儿子或女儿结婚的情况时,经常会说到一个词,就是“合适”,一般情况下,这样的一种婚姻匹配模式就是老百姓心中的“门当户对” 的婚姻, 在撒拉族中有一句很形象的比喻,即“驴与驴互相挠痒痒”。 许多研究表明,夫妻双方在社会地位上表现出很大的相似性, 或拥有很相似的受教育程度、收入水平、社会地位,或同属于某个宗教团体, 这种婚姻匹配模式被称为同质婚,又称同类婚。[17]相对而言,这是一种异质度较低的婚姻匹配模式。很显然,在这种婚姻匹配模式下, 彩礼与陪嫁规则会受到婚姻市场消费机制的调节。

“我儿子娶了一个汉族的姑娘, 婚礼是我家办的,女方家没要彩礼,也没陪嫁妆。 ”②

与同质(类)婚相反的称为异质(类)婚,根据匹配要素性质的不同可以分为两类, 一类是跨类别异类婚,主要指的是不同种族、不同宗教派别之间的婚姻;另一类是跨等级异类婚,根据男女双方的社会等级差别, 又可以分为男子向下和女子向上婚,或男子向上或女子向下婚。异质婚的好处在于打破了族群、教派乃至阶层的壁垒,推动了社会的正常流动。 在异质婚中,女子向上婚(或称男子向下婚)更为常见。 以受教育程度为例,有研究调查显示,近37%的夫妻中,丈夫的受教育程度高于妻子,仅次于夫妻教育同类婚的比例。[18]婚姻匹配模式是社会结构开放性程度的重要指标, 了解婚姻模式的变迁已成为社会科学研究者理解社会结构与社会变迁的重要窗口。[19]

事实上,在婚姻消费中,彩礼和嫁妆的内容与标准容易把握,但在婚姻市场理论下,很难解释彩礼和嫁妆的规则机制为何失灵, 对于嫁妆和彩礼的动力边界把握相对模糊。 是什么原因导致嫁妆和彩礼双向流通? 又是什么原因导致这种动力机制的失灵? 是彩礼与嫁妆之间互惠关系的双向失灵,亦或是嫁妆到彩礼之间回馈关系的单向失灵?本文通过对少数民族地区的彩礼与嫁妆的婚嫁习俗的田野调查,基于一系列的深度访谈,尝试搭建一个有关礼物流动与回馈模式的理论框架, 通过探讨礼物流动的动力边界, 弥补彩礼与嫁妆规则发生机制的研究不足。

三、案例分析

本研究关注到一个本该值得关注的问题:婚姻匹配不纯粹是婚姻双方选择的结果, 而是受到男女各自所在第三方群体的影响。 通常的研究认为, 异类婚会对第三方群体内部的整合和同质性构成威胁, 因而第三方群体通常会阻止其成员进行异类通婚, 由此便使得同类婚成为民族地区占主导地位的婚姻模式。举例来说,不同宗教信仰的教徒之间不太可能通婚,除了信仰不合,双方所属的宗教信仰团体都有可能会面临着信徒流失的风险。 第三方群体主要通过两种机制作用于婚姻模式的形成:群体认同与群体制裁。个人群体认同感的强度取决于他们所嵌入的社会网络的同质性程度,网络的同质性越高,群体认同感越强。 在社会迁徙和人口大流动的背景下, 同村人员从拥有一致信仰的同质族群中流出, 族群亲疏关系的差序格局就会形成,一旦改变,社会网络之间的异质不平衡差异就会出现, 原本稳定的同类婚姻匹配模式也会随之改变。 但既往研究的理论对此问题的解释,呈现出以下几种可能的解释:

(一)代际伦理理论

用“恩往下流”解释彩礼流动背负的亲代伦理义务, 似乎能够成为亲代对子代支付彩礼的一种义务,可以理解为触发彩礼流动的一种机制。但是很难解释流动礼物的价值量相等是何种原因所致。既然彩礼的发生是由于代际之间的情感传递,为何每家亲子代间传递的情感量是相同的,用“恩往下流”的伦理义务概括彩礼流动的原因是不全面的,还必须考虑到婚姻支付市场机制的调节作用。

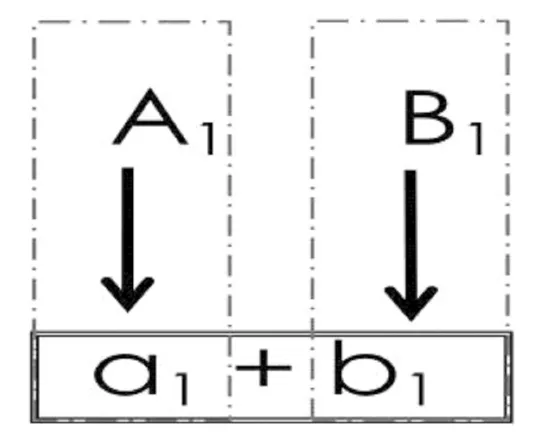

图1 “恩往下流”的纵向动力机制

根据笔者在青海省海东市循化撒拉族自治县历时半年的实地调研,研究发现:彩礼的确呈现出“由上而下、由亲代向子代之间流动”的现象,但与以往研究不同的是, 本研究关注到各家庭的彩礼数额的竟然千篇一律地与“行情”相等。在“恩往下流”的理论中(如图1):“A1”和“a1”分别表示男方家的亲代和子代,“B1”和“b1”“分别表示女方家的亲代和子代;“a1+b1”是男女方子代的结合,也是男女两家子代和亲代之间发生彩礼流动关系的大前提。那么,根据婚嫁彩礼的代际流动理论很容易看出,彩礼的流动方向是从“A1”到“a1”,从“B1”到“b1”,最终流向双方子代组成的新家庭“a1+b1”。

“别人家25 万,你就不能23 万,少钱咋能娶到媳妇呀? ”③

“大家都是这个价啊,行情就是这样,没钱的话那就借啊,问亲戚朋友们借,等媳妇娶上了,挣了钱了再把钱还上呗。 ”④

访谈中所说的“大家都是这个价”指的就是当年彩礼支付的价格行情。在2013-2018 年间,循化县撒拉族回族地区结婚彩礼高达23 万元,加上定茶钱、金首饰钱、“打发拉”钱、开箱钱,办宴席钱等,综合费用接近或超过30 万元,甚至出现了四五十万元的高价婚姻, 而且这个数字以每年2 至3 万元速度递增。 即便是这样的一种“天价彩礼”,礼物的流动都还遵守着这样的一种规则, 被称之为“行情”。 如果说代际伦理义务是促使礼物自上而下流动的机制, 那么婚姻市场则是控制彩礼流动数额的调节机制。

但是, 代际伦理理论只能解释彩礼流动的方向和发生彩礼流动的原因, 但是无法回应田野调查中“彩礼数额与‘行情’几乎相等”的社会现象。当A 家儿子a1与B 家女儿b1结婚的时候,彩礼从A1向a1的流动的过程,表示“彩礼从男方父母向儿子的代际流动,B1与b1表示陪嫁在女方父母与女儿之间的代际流动(如图1)。 但是,这种解释框架的缺陷是礼物回馈与流动之间发生了割裂,陪嫁作为彩礼的一种回馈机制并没有与礼物流动共同形成一个闭环,而是让一个新家庭成为了“恩往下流”纵向动力机制的受益主体。

(二)婚姻市场理论

“婚姻圈”“婚姻市场理论”则从现代化进程对于婚姻与家庭的冲击这一维度着眼, 考量彩礼在社会的结构性变迁中扮演的角色。改革开放后,大量农村青壮年劳动力涌入城市,形成“打工”浪潮,从而引发了婚姻资源的跨区域流动。 农村传统婚姻圈被打破, 青年男女的择偶空间得以扩展到更广阔的婚姻市场,形成层次更复杂的婚姻梯度。由于女性往往要求配偶的教育程度、 职业阶层和收入高于自己,导致农村女性向外流动的比例增大,造成农村婚姻资源结构性失衡以及对农村男性的“婚姻挤压”。 在市场经济造就的婚姻挤压的背景之下,彩礼作为货币支付的手段愈加凸显,其补偿和资助功能开始向婚姻交换功能转变。“婚姻市场要价理论”相应出现,农村大量的“男性剩余”使得女方要价越来越高。随着仪式的简化,婚姻中彩礼的经济性质更显著而文化意义被弱化, 男方不得不答应女方家庭的要价, 呈送高彩礼以弥补其劣势。 现代化变迁导致“婚姻市场理论”的产生,虽然在更宏大的社会结构中考察彩礼,却以“文化意义衰落”的说辞遮蔽了彩礼在经验社会中仍然具备的道德意涵,并全然以两个家庭的纯经济理性行为掩盖了彩礼议定过程中复杂的情理平衡与行动伦理。

图2 婚姻市场下的横向动力模式

在婚姻市场的横向支配下, 彩礼与陪嫁的数额是可受到婚姻消费机制的自动调节,在图2 中,当A2家的儿子a2与B2家的女儿b2组成家庭时候, 彩礼与陪嫁作为礼物流动的两种方式在双方父母家庭之间发生作用, 即礼物流动在A2和B2之间受到婚姻市场调节机制的限制。 这种理论模型的缺憾与“恩往下流”的纵向动力机制的缺憾相似,都无法描绘一个礼物流动与回馈的闭环,因而无法解释作为礼物流动回馈的一种机制, 即陪嫁机制到底如何发挥作用。

(三)婚姻偿付理论

作为婚姻支付手段的彩礼, 我们可以先从既往研究综述中梳理出不同理论对彩礼性质的评议:最常见的是婚姻补偿理论,或叫偿付理论,孙淑敏对西北某地调查后,得出聘金、礼金是女方家庭在人力和情感两方面得到补偿的结论。[20]这种理论认为支付彩礼的目的是补偿娘家对新娘的养育和失去女儿的心理损失,彩礼支付一旦完成,女性就不可以随意离开婆家, 和娘家的联系尤其受到限制。[21]也是对于女性经济和生育行为的控制权,在调研中被访谈对象直接将彩礼理解为“卖姑娘的钱”。[22]第二种理论是婚姻资助理论,最早可以在弗里德曼的著作中找到痕迹, 他从家族的生计维持、分家过程和亲事两造的对抗关系出发,认为彩礼和嫁妆就是围绕婚姻中女性的人身归属和在夫家的地位展开的炫耀性争夺。[23]也有学者认为“陪送”(嫁妆)价值的提升是出于女方父母不愿意女儿受到委屈、怕婆家欺负女儿的考虑。基于舆论等伦理的压力, 礼金和嫁妆之间的差额太过于悬殊会被指责为“卖女儿”。 礼物流动的这种发生机制在访谈中也经常被访谈者们提及。

“把彩礼钱给女方家,她们可能会回礼,回礼的钱给姑娘,当成陪嫁又带过来了。 ”⑤

“嫁妆嘛,说是陪给了男方家,其实就是给了两口子,是他们成家后的过日子钱。 ”⑥

不论是婚姻补偿理论还是婚姻支付理论,都是以补偿或支付费用作为彩礼金额的对价的理论, 这种解释框架的缺憾是对等价值与现实价格之间存在出入, 对等价值的确定存在一部分弹性空间,而现实价格往往就是明码实价。

图3 婚姻偿付模式下的交叉动力机制

在婚姻偿付模式下, 作为亲代与子代之间的礼物交换机制实现了互惠,礼物之“灵”的赠与主体与礼物回馈的接受主体发生错位时, 在婚姻偿付模式下找到了一个替代物(如图3),即以a3和b3结婚为事件的小家的形成。在此理论模式下,彩礼流动由亲代A3到亲代B3, 彩礼回馈由亲代B3到子代b3(亦即a3和b3组成的小家),情感满足再有子代a3(亦即a3和b3组成的小家)到亲代A3。正是这样的交叉动力机制描绘了彩礼与陪嫁作为礼物流动的闭环模式, 可以从婚姻支付的角度较为完整地解释陪嫁作为礼物流动的一种回馈模式,即导致其发生的动力机制是什么。

四、婚姻市场:彩礼与陪嫁的隐形结构

在中国乡土社会的婚姻消费中, 似乎是有彩礼,就必须要有嫁妆,二者间始终维持这一种微妙的张力关系。 阎云翔对于嫁妆这样界定:“‘嫁妆’通常被视为新娘的财产, 从新娘随身带到她自己的婚姻中来。在欧洲和亚洲高度等级化社会中,嫁妆是提高家庭地位或培育声誉的一项重要策略。在中国社会中, 嫁妆通常由新郎送给新娘的彩礼来补贴。 ”[24]所谓彩礼是男方家基于婚姻关系缔结支付给女方的钱财与物质馈赠, 嫁妆则是在婚姻构建中女方父母馈赠给女儿的随嫁礼物。 在田野观察与访谈资料中发现,“有彩礼,必有嫁妆”这种看似联动的现象背后, 乡土社会对嫁妆和彩礼的流动机制的评价并非一致。

(一)礼金高低的标准在于男方是否争面子

彩礼礼金主要是指由男方亲代提供给子代用于迎娶的费用支出, 正如前述文章所展现的彩礼礼金数额的偏差原因, 在于礼金的提供是否具有为男方在村里争面子的功能。“好面子”和“爱面子”实为传统中国人一个显性的基本特质,争面子似乎是人们都心照不宣的价值追求, 有的人为了争面子不惜付出巨大的经济代价, 对于什么是面子,大家都表达不清,但是对面子的追逐似乎成为一种生活的意义, 这也是一部分人作为一种社会人的本质体现,人不可离开物质而存在,更不能缺少面子而生活, 面子无疑是呈现他们社会价值的社会符号。 面子是一种个人生存价值在社会伦理层面的认可与表达, 其被赋予了一定的社会价值判断,面子关涉个人或家庭,甚至是一个组织的社会存在价值去向的定位。 这种“夸富宴”式的彩礼礼金隐形规则, 是一个社会隐性规则的竞技式的总体呈现(prestation totale de type agonistique)。[25]婚姻受其所处社会普遍持有的社会价值观的影响,使得婚姻关系的缔结必然承载着社会价值观在世俗生活中的展演, 以现实为特质的婚姻不可避免地带有世俗性和工具性特征。 在以熟人社会为特质的农村,人们的行为都带有一定的社会性,其行为都会经受所生活的社会群体持有的社会标准来对其价值进行衡量。 婚姻消费是关系到乡土社会人们争取面子的一个重要契机, 男女双方的家庭则会通过彩礼与嫁妆高低的攀比来赢得面子。

(二)陪嫁高低的标准在于是否彰显女方身份

笔者于2020 年赴循化县开展实地调研,参与调研的初婚对象正是年龄在25 岁上下的适龄青年男女,这些出生于1995 年左右的子代男女与其亲代的成长环境相比,大多是生长在物质充裕、精神富足的新时代年轻人。 尽管调研地是在撒拉族自治循化县, 但是正是出于这样的成长环境的女孩子在离开娘家的时候也会更加“金贵”,与之相应的陪嫁也会随之加嫁, 很多访谈者均表示自己已经或将要为女儿准备相应的陪嫁。

在人类学文献中,“彩礼” 这一术语通常指由新郎家向新娘家转移的财富, 它使婚姻契约以及从一个家庭转移到另一家庭中的对于妇女的权利生效。 彩礼通常被长辈用于为新娘的兄弟们准备以后的婚事。 相反,“嫁妆” 通常被视为新娘的财产,从娘家随身带到她自己的婚姻中来。 在欧洲和亚洲高度等级化的社会中,嫁妆是提高家庭地位或培育声誉的一项重要策略(Comaroff 1980;Goody1973; Harrell and Dickey 1985;Schlegel and Eloul 1988; Spiro 1975;Tambiah 1973)。[26]在传统的婚姻中, 中国人注重门当户对的传统观念实质就是婚姻社会性的充分体现, 即与什么样的家庭通婚,是受制于特定的社会身份与地位的限制,这种观念深深影响着中国人传统的婚姻观, 并积淀成一种集体意识。随着时代的变迁,每个人家在寻找缔结婚姻关系对象的过程中,“门当户对” 的这种传统婚姻观会不自觉地表达出来, 每户家庭都会在自己所处的当地社会分层中寻找与自己处于同一分层或低于自己家庭分层的适龄女性, 男方给的礼金更高, 女方陪嫁的数额也就相应的应该更高。本调研地女性的社会地位具有特殊性,运用举重以明轻的逻辑推理规则, 但是这种社会规则在更大的范围内也是适用的。

(三)彩礼流通的标准在于当地的婚姻市场规则

根据本研究的田野调查发现, 真正决定礼金与陪嫁数额的既不是“恩往下流” 的代际伦理规则,也不是“夸富宴”团体竞技规则,而是婚姻市场的客观标准, 即彩礼流通的标准在于婚姻市场的价格规则。在任何一个地方,婚姻关系的达成与婚姻消费始终依赖一个婚姻市场的客观存在, 婚姻市场既是当地人婚姻缔结的现实需要, 也是婚姻具有社会性特质的符号体现, 其以媒人为载体并以媒妁之言为纽带关系, 形成一些约定俗成的婚姻规则, 像一双无形的手调配着当地婚姻关系的缔结与婚姻消费的运行规律, 将当地本无血缘关系的陌生群体凝聚成为一种亲缘关系群体, 并将其具体运行过程约定俗成为一种的婚姻礼俗,为共生群体中的每个个体或家庭所遵循。 对于如何送彩礼和陪嫁妆, 每个个体和家庭都受制于其所归属的婚姻市场, 以及婚姻市场随着时代发展变动不居的婚姻礼俗。

结 语

婚姻匹配不纯粹是婚姻双方选择的结果,而是受到男女各自所在第三方群体的影响。 通常的研究认为, 异类婚会对第三方群体内部的整合和同质性构成威胁, 因而第三方群体通常会阻止其成员进行异类通婚, 由此便使得同类婚成为民族地区占主导地位的婚姻模式。举例来说,不同宗教信仰的教徒之间不太可能通婚,除了信仰不合,双方所属的宗教信仰团体都有可能会面临着信徒流失的风险。 第三方群体主要通过两种机制作用于婚姻模式的形成:群体认同与群体制裁。个人群体认同感的强度取决于他们所嵌入的社会网络的同质性程度,网络的同质性越高,群体认同感越强。在大流动背景下, 同村人员从拥有一致信仰的同质族群中流出, 族群亲疏关系的差序格局就会形成,一旦改变,社会网络之间的异质不平衡差异就会出现, 原本稳定的同类婚姻匹配模式也会随之改变。 本文尝试说明在礼物流动的过程中的彩礼与陪嫁,在访谈者看来,二者的发生具有不同的原因。在承认“礼物之灵”的理论基础上,本文的研究借助调查资料, 描绘这两种婚姻支付方式在礼物流动中呈现的不同原因机制。概言之,彩礼流动的启动是婚姻市场的调节机制, 而陪嫁流动的原因机制则是亲代背负的伦理义务, 但彩礼与陪嫁的流动同时受到婚姻匹配意志自由度的限制。 具体而言,当婚姻匹配的意志自由度提高时,彩礼与嫁妆的流动机制不再受到市场和伦理的约束。 这提示我们, 礼物流动在有效范围内可能受到伦理与市场双向评价, 而并非是与赠与者不可分割物之必然。

注释:

①访谈对象:循化县委员宣传部主任韩尚功,男,撒拉族,55岁,访谈时间:2020 年 8 月 2 日。

②访谈对象:马玉兰,女,甘肃临夏人,定居循化县城街子镇30 余年,回族,61 岁,一家人靠卖辣子面为生,访谈时间:2020 年8 月 4 日。

③访谈对象:循化县委员宣传部主任韩尚功,男,撒拉族,55岁,访谈时间:2020 年 8 月 2 日。

④访谈对象:循化县清水乡大古寺村退休教师马胡子,男,撒拉族,69 岁,访谈时间:2020 年 8 月 3 日。

⑤访谈对象:循化县邮政公司职员韩建英,女,撒拉族,42 岁,访谈时间:2020 年 7 月 8 日。

⑥访谈对象:循化县环境与生态环境保护办公室主任马哈尔拉,女,撒拉族,46 岁,访谈时间:2020 年 9 月 3 日。