中国花儿研究的基本态势与热点问题的知识图谱

——基于1999-2019 年计量可视化分析

林继富 王 祺

(中央民族大学,北京100081)

“花儿”是“丝绸之路”沿线生活的回族、藏族、撒拉族、蒙古族、土族和汉族等多民族共同传唱的传统民歌,以其叶茂根深、野性恣肆的独特魅力,百年来吸引了国内外众多学者的关注与研究。 自20 世纪初至今,经过数代人的艰辛开拓,花儿研究在文学、音乐学、民俗学、人类学、民族学、历史学等领域取得重要成就, 多学科学者从不同角度共同参与花儿的个案研究和理论建构, 形成了稳固的学术共同体。 有学者提出“花儿学”的概念[1],这是花儿研究独特学术地位和理论价值的体现,也标志着花儿研究丰富的知识生产与学术积淀。

一、研究方法与数据来源

花儿研究的学术成果层出不穷,面对庞大、复杂的知识积累,文献清理工作难度不断加大。现代科学计量学和信息可视化技术的发展和应用,为处理海量的文献数据提供了可能。 以“花儿”为关键词,在中国知网(CNKI)中进行跨库检索可获得317 篇相关文献,时间分布从1995 年到2020 年。但由于中国知网收录不全,1995 年至1999 年间存在空缺,为连续、完整展现近二十年花儿研究脉络,本文借助CiteSpace 软件对1999 年至2019 年CNKI 中国知网收录的277 篇花儿研究文献进行可视化分析。通过绘制发文量年度趋势、科研合作网络、关键词共现网络等知识图谱,呈现花儿研究的发展态势和热点演进, 在总结的花儿研究知识基础的工作上,对未来研究提出一些展望。

本文所应用的知识图谱等计量可视化分析方法属于科学计量学范畴。 通过可视化手段呈现科学知识的结构、规律和分布情况,因此也将通过此类方法获得的可视化图形称为科学知识图谱[2]。民俗学曾将这种新方法引入非物质文化遗产、 文化旅游等方面的研究。 而花儿研究的学术史梳理大多从事传统文献的定性研究, 不同学科学者从各自角度出发形成了仁者见仁、智者见智的观点,难以避免主观性的缺憾。相较于传统方法,知识图谱分析等定量研究方法更具客观性等优势。 戚晓萍在博士论文中曾对1980-2008 年的中国知网花儿研究论文进行过量化统计, 这是对花儿研究科学计量的有益探索[3]。

本文以“花儿”为关键词,在中国知网(CNKI)使用跨库高级检索, 设定文献发表时间范围从1999 年到2019 年,获得文献277 篇,检索时间为2020 年7 月28 日。 经筛选未发现无效或重复数据, 确定该 277 条文献数据作为样本进行CiteSpace 知识图谱分析。 CiteSpace 运行时间为2020 年 8 月 2 日, 时间跨度为 1999-2019 年,时间切片为1 年,阈值设定为Top 50 per slice,即每个时间切片提取前50 个节点, 分别选取机构、作者、关键词等节点类型,绘制相关知识图谱。 在图谱左上方参数区,N 代表网络节点数量,E 代表连线数量,Density 表示网络密度,Modularit 是网络模块化的评估指标,Modularity Q 值越大网络聚类越好,当Q 值大于0.3 则表示网络社团结构显著。Mean Silhouette 值是网络同质性评估指标,介于0到1 之间,越接近1 网络同质性越高,大于0.5 就表示聚类合理。节点大小反映节点出现频次,节点之间的连线反映共现强度,颜色代表所在年份。

二、中国花儿研究态势的知识图谱

论文发表、 科研合作和文献引用情况是衡量学术发展水平的重要指标。 文章通过梳理花儿研究的发文量年度趋势、研究机构网络、文献作者网络,整体把握20 年来中国花儿研究态势。

(一)花儿研究发文量年度趋势

论文发文量是知识生产的基本变量之一,能够代表研究发展的总体趋势和研究热度变化,绘制1999-2019 年中国花儿研究的发文量年度趋势图(图1)。 如图所示,二十年国内花儿研究整体呈现先增后降的发展态势,1999-2004 年发文量处在每年10 篇以下的低位增长状态,其中,2002 年始见抬升,2005 年以后花儿研究论文发表增量逐渐攀升,2011 年达到顶峰 25 篇,2012 年、2013 年出现下降, 分别为 13 篇和 15 篇,2014 年再次回到25 篇的巅峰水平, 此后年度发文量稳定在15篇左右。

图1 1999-2019 年中国花儿研究的发文量年度趋势图

由此可见,2005 年、2006 年是花儿研究的关键时间节点。正值非物质文化遗产保护运动兴起,为花儿研究带来了新的契机,2006 年花儿入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,至2014 年甘肃张家川花儿入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录, 这都是花儿研究的丰产之年。 近五年发文量平均分布的特征标志着国内花儿研究逐渐走向稳定和成熟, 从探索到狂热,再到回归平静和理性,是一切科学发展的基本规律,花儿研究同样遵循这样的发展规律。

因此,1999-2019 年中国花儿研究发文量年度趋势至少可以分为三个阶段:2005 年以前的低位探索期,2005-2014 年的高速增长期,2014 年以后的平稳成熟期。 这一趋势呈现出明显的政策导向特征,或称非遗导向。

(二)有关花儿研究机构网络

科学合作主要是指“在一篇论文中同时出现不同的作者、机构或者国家/地区,那么我们就认为他们存在合作关系”[4]。 科学合作网络分析包括三个层次的内容:宏观的国家或地区的合作,中层的机构合作网络,微观的作者合作网络。在网络分析中,节点的大小代表作者、机构或国家(地区)发表论文的数量多少, 节点之间的连线表示合作关系。

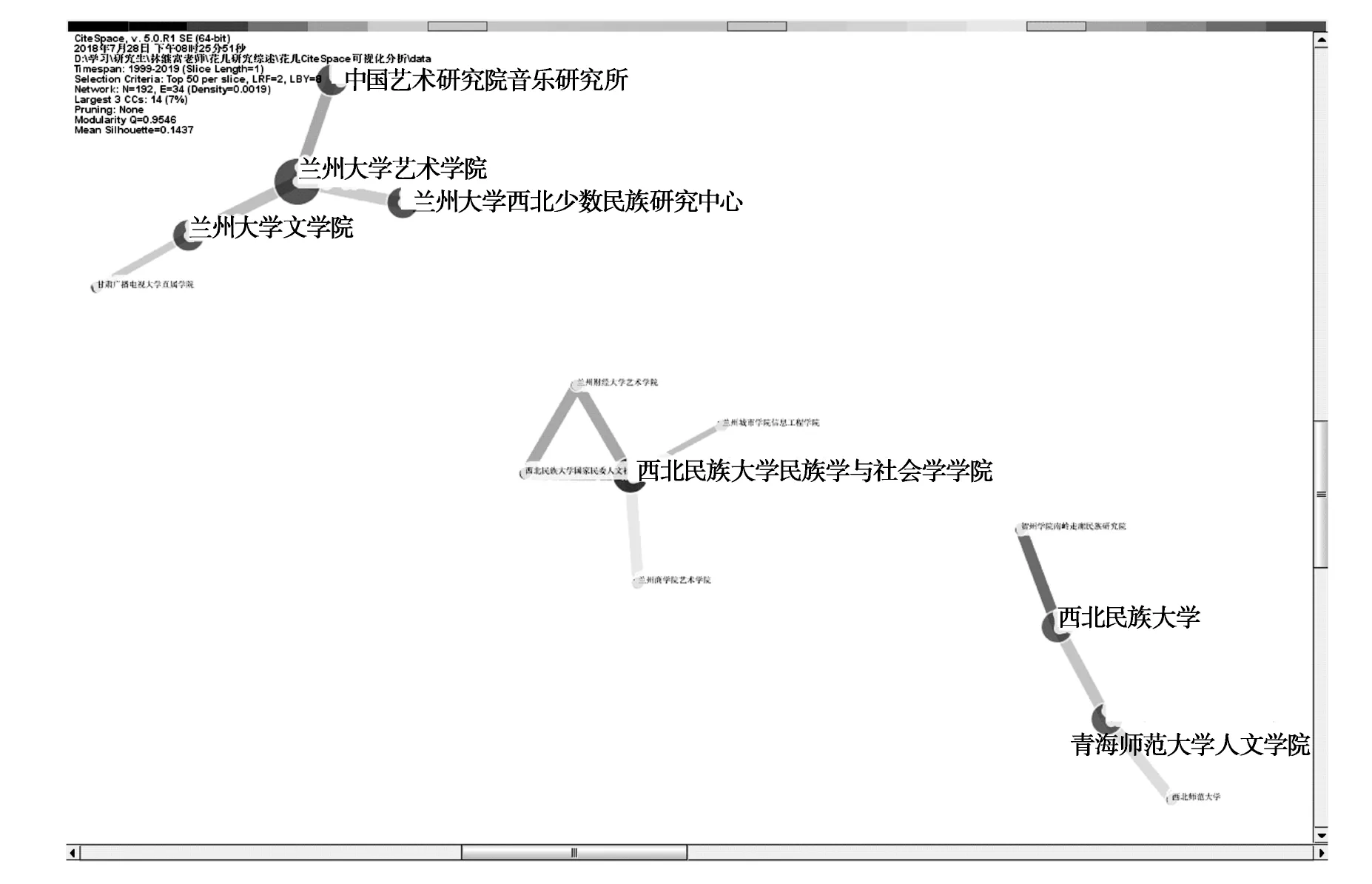

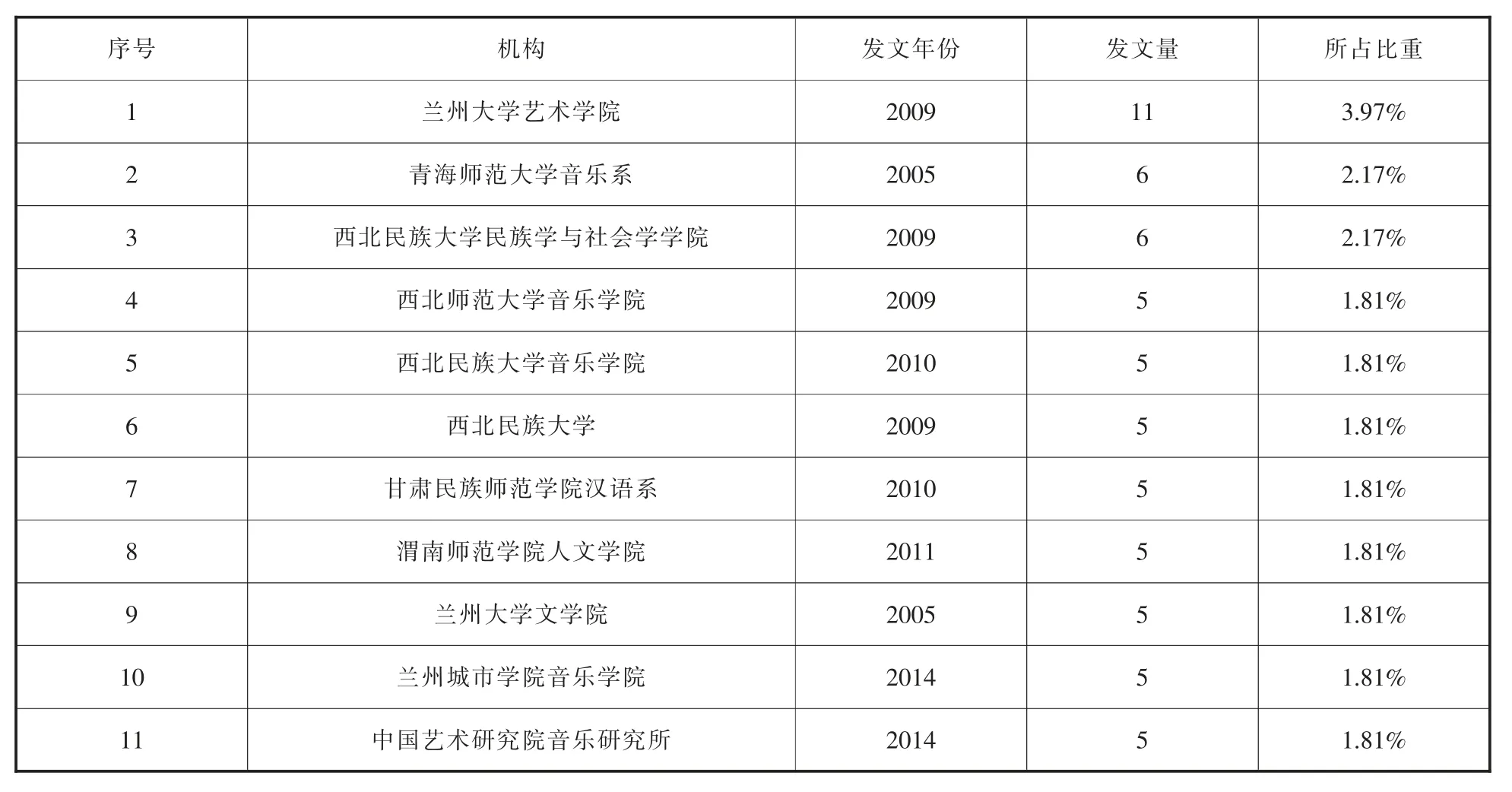

研究机构即发文单位的分布情况能够反映我国不同机构在该学术领域的资源水平及普及范围。 研究机构网络显示(图2),花儿研究在机构层面的科研合作虽有发生,但密度不高、强度不大,花儿研究机构之间联系较少, 尚未形成紧密的学术合作体系。截取前三大研究机构合作子网络(图3),兰州大学和西北民族大学是主要链接点,链接有中国艺术研究院、 青海师范大学等周边院校和研究所,各自形成了一定程度的合作网络,但网络规模较小。 各研究机构发文情况如表1, 兰州大学、 西北民族大学等西北高校是花儿研究论文发表的主力军,发文量都在10 篇以上,这些高校也是较早开展花儿研究的机构, 具有较大的贡献度和影响力。从地域分布而言,在面对花儿这种地方性较强的民歌时, 西北地区的研究机构显然占据地域和情感以及科学研究条件的优势地位, 但中国花儿研究尚待其他地区研究机构的参与。 从学科分布而言,花儿研究汇聚了民族学、社会学、民俗学、音乐学、艺术学、语言学、文学等多学科研究机构,彼此之间亦有部分合作。花儿研究是名副其实的综合性研究领域, 跨学科的交流合作仍有进一步拓展的空间。

图2 1999-2019 年中国花儿研究机构合作网络图

图3 1999-2019 年中国花儿研究机构合作子网络图(前3)

表1 1999-2019 年中国花儿研究机构发文统计表(前11 名节选)

(三)文献作者网络

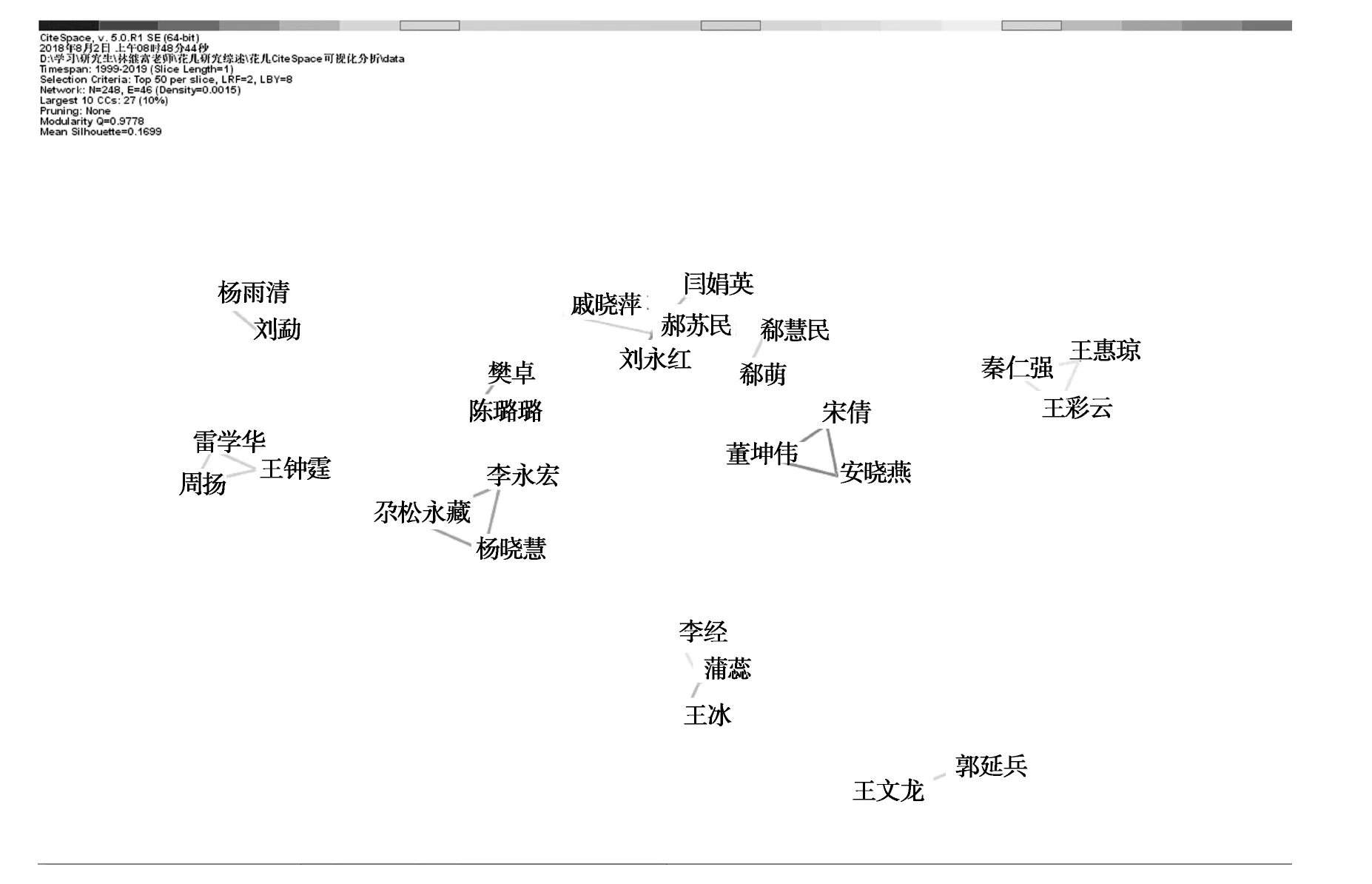

识别花儿研究领域的核心作者, 可以了解花儿研究的主要方向和研究重点。 作者(Author)节点类型分析生成文献作者合作网络(图4),共有节点 248 个,连线 46 条,网络密度为 0.0015,Q 值0.9778,Mean Silhouette 值是 0.1699。 与研究机构网络分布相似, 作者合作网络同样呈现散点状分布,多产作者多元化,中心网络偶有聚合,整体网络结构较为松散。 作者合作网络每一个节点都代表一位作者, 花儿研究至少汇集了百位学者的参与,形成了庞大的学术群体,颇有一番“地方显学”的学科气象,但学术合作状况有所欠缺。文献作者合作网络显示,节点间连线较少,网络密度较低,缺乏中心链接点, 这说明花儿的合作研究十分有限,研究者之间社会关系较为疏离,未出现能够整合多方学术力量的核心作者和核心作者群。 前十大文献作者合作子网络显示(图5),除最大子网络以郝苏民为中心,联系有戚晓萍、刘永红、闫娟英三位学者以外,其他作者网络皆为两、三人的小规模合作,基本是一次合作,鲜有二次合作发生,相关合作研究主要以师生或同事关系进行联络,领域内的合作项目尚不普遍, 独立科研仍是当前花儿研究的主要方式。

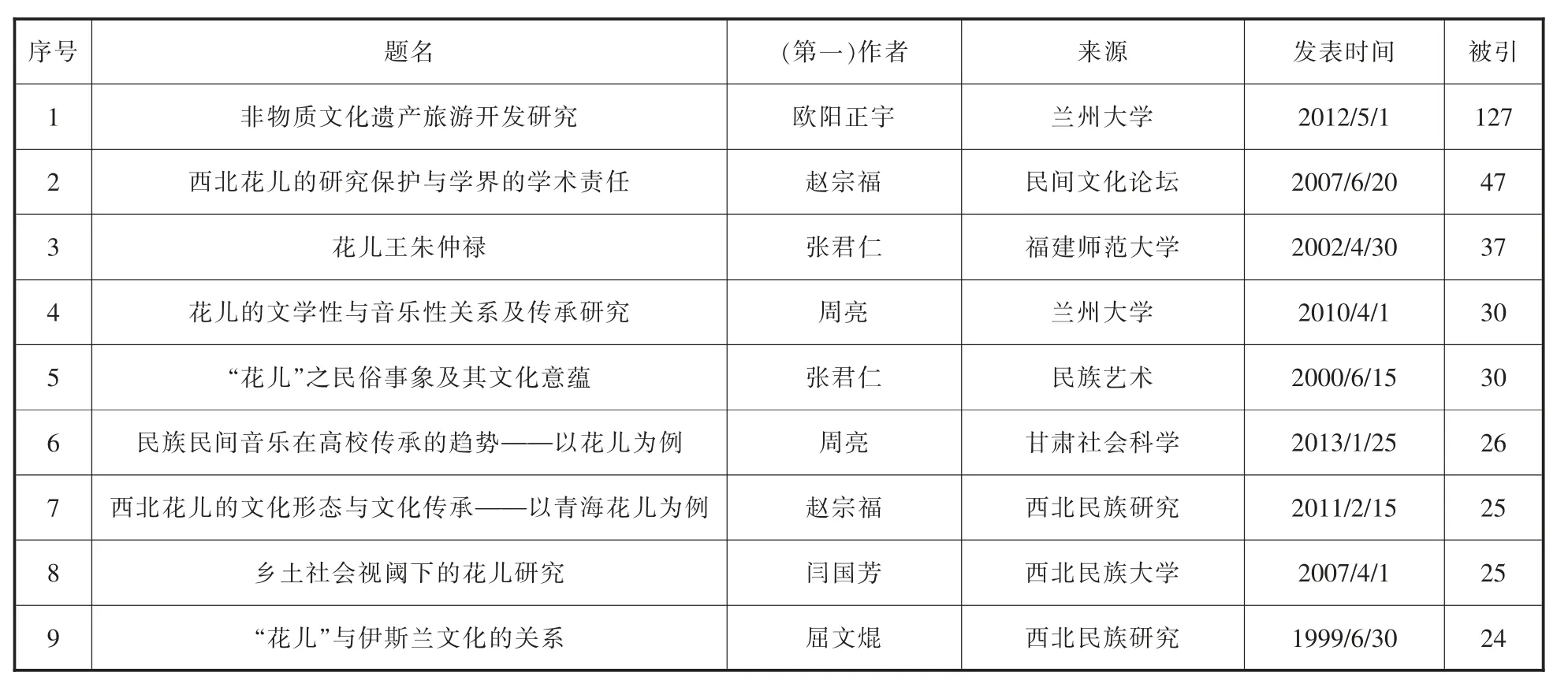

为突出核心成果和研究重点, 本文按照取整原则选择被引次数20 次以上文献的作者作为花儿研究的核心作者候选人(表2)。 样本中符合该要求的共有6 人,分别为赵宗福、张君仁、周亮、欧阳正宇、闫国芳、屈文焜。 这些作者被引论文主要聚焦于花儿的保护与传承研究,如2012 年兰州大学欧阳正宇的博士论文,以莲花山花儿为例,对非物质文化遗产旅游开发、市场化、产品化等问题的探讨[5];赵宗福强调学者在花儿的研究保护和非遗传承中的学术责任和学术功能[6];2002 年福建师范大学张君仁的博士论文从音乐人类学的视角,以传记研究法追溯花儿民间歌手朱仲禄的人生经历与花儿文化传承的联系[7]等。对花儿文化内涵研究也是经久不衰的研究课题,1999 年屈文焜对花儿与伊斯兰文化的关系探索[8];2000 年张君仁对花儿中的民俗事象及其文化意蕴的阐释[9],都是发表较早、被引频次较高的论文,已经成为近二十年内花儿研究的核心成果。从研究人员结构上分析,花儿研究的核心作者分布横跨了民俗学、人类学、音乐学等多学科,也跨越了老、中、青三代学者,近年来论文发表数目较多的作者更以中青年学者为主(表3),如周亮、曹强、武宇林等,新一代花儿学者正接过前辈学者的接力棒,承担起花儿研究、知识传承的学术使命,花儿研究学术梯队趋于合理。

图4 1999-2019 年中国花儿研究文献作者合作网络图

图5 1999-2019 年中国花儿研究文献作者合作子网络图(前10)

三、中国花儿研究前沿热点的知识图谱分析

表2 1999-2019 年中国花儿研究的核心作者候选人表

表3 1999-2019 年中国花儿研究的作者发文统计表(前7)

CiteSpace 对关键词(Keyword)节点类型进行分析,主要是以关键词为基础的词频和共词分析。“词频是指所分析的文档中词语出现的次数。”“词频分析方法就是在文献信息中提取能够表达文献核心内容的关键词或主题词频次的高低分布,来研究该领域发展动向和研究热点的方法。 ”[10]共词分析方法则是从词的共现模式中提取更高层次的研究内容,是分析热点内容、主题分布和学科结构等问题的重要方法。 CiteSpac 以基于关系的网络可视化方式实现关键词等共词分析, 能够直观显现花儿研究前沿热点的发展脉络。

(一)关键词年度分布

利用CiteSpace 对1999-2019 年花儿研究文献进行关键词分析,共提取关键词词数386 个,根据历年关键词词数、 共现频次和共现类别等量化分布制成关键词年度分布图(图6)。 分析关键词及其共现的数量变化, 可以一窥花儿研究的发展速度和研究活力。

关键词数目与论文发表量直接相关, 花儿研究关键词年度分布与其发文量趋势相似, 都经历了从低位起步,到高速增长,再到稳定成熟的波动过程。起初由于发文量限制,花儿研究的关键词数较为匮乏,2002 年关键词数大幅增加至15 个词,此后波动上升,2005 年增长为 26 个词,2009 年、2011 年、2014 年更达到巅峰,分别为 37、46、38 个词,近五年的关键词数也都在20 个词以上的较高水平持续波动。花儿研究关键词共现频次、共现类别的发展趋势与关键词数目分布态势基本一致,2004 年、2005 年、2012 年等花儿研究快速发展的年份,关键词数、共现频次、共现类别在数量上近乎相同,花儿研究的词汇量、词汇组合和词汇类别共同增长,充分显示出该领域的研究活力,花儿研究内容更加多样化。 但 2003 年、2006 年、2013 年、2018 年关键词共现频次和类别却远低于关键词数, 说明这几年花儿研究正处于概念整合的知识积累阶段,只有经过压缩、沉淀的过程,才有可能再度涌现词汇爆炸般的新增长,2017 年花儿研究关键词共现频次和共现类别甚至超过了关键词数,展现出知识生产的无限可能。

图6 1999-2019 年中国花儿研究关键词年度分布图①

因此, 花儿研究不仅宏观上遵循从探索到狂热,到再度回归平静和理性的学术发展规律,微观上也呈现出活力与积淀并存、厚积而薄发的特点。近二十年花儿研究至少经历了2005 年、2011 年、2017 年三次充满活力的巅峰期,时间间隔恰巧皆为6 年, 每一次蓬勃发展的前后都会经过一段充分消化、重新酝酿的平台期。 由此观之,2018 年、2019 年的平稳态势正是处于这样的学术平台期,做好学术成果清理工作更是当务之急, 为下一阶段研究的快速增长奠定知识基础。

(二)关键词共现网络

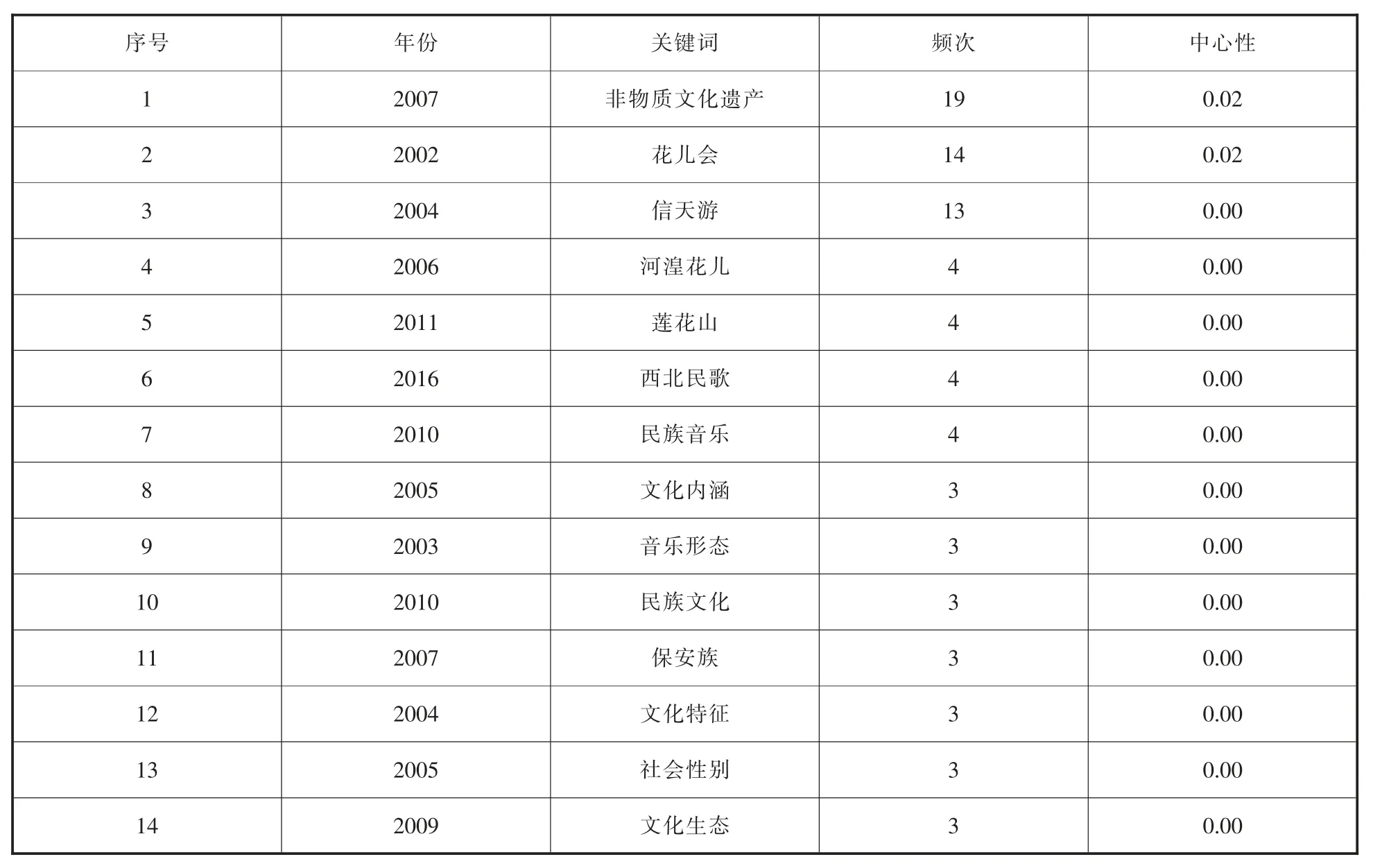

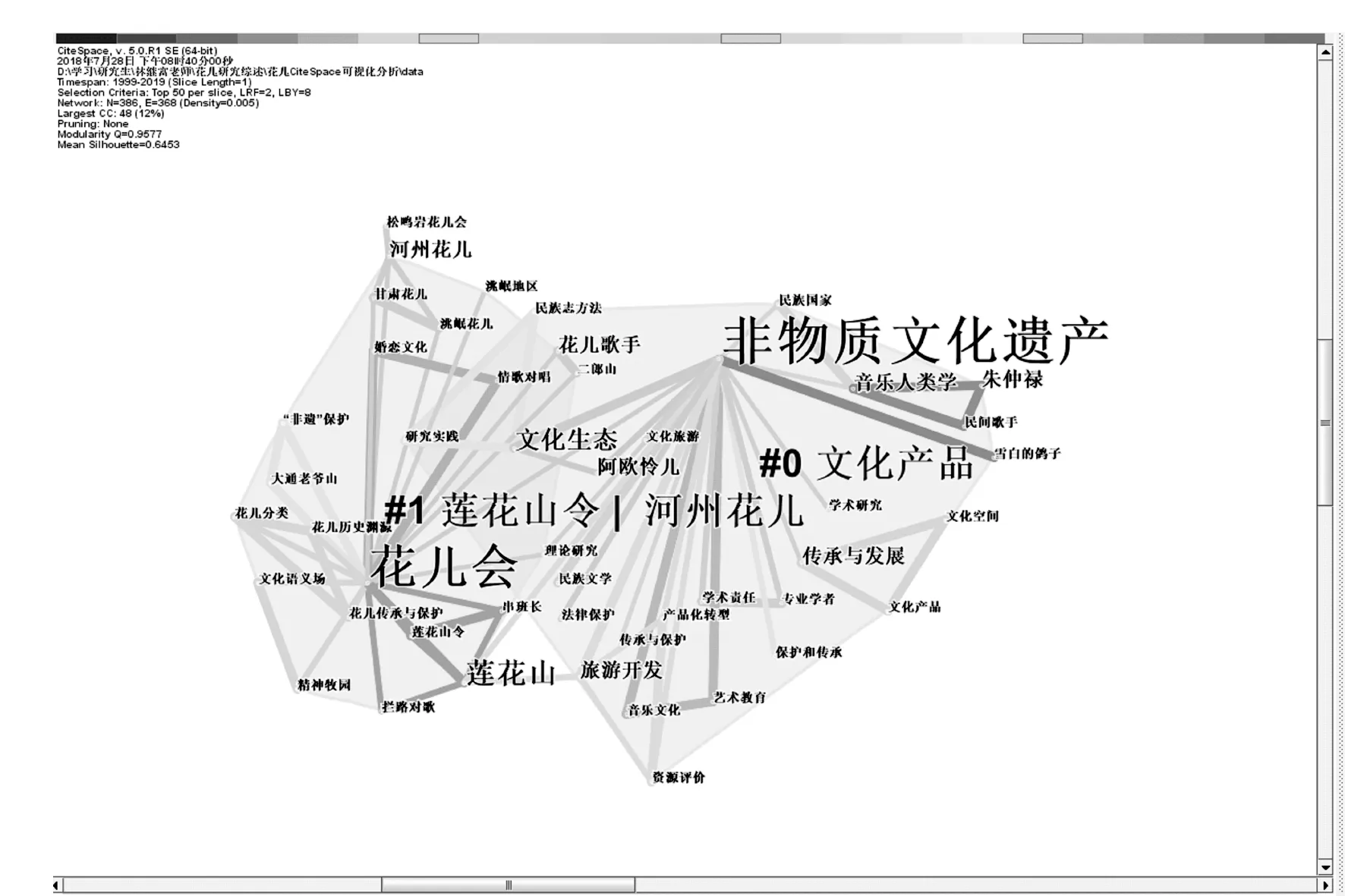

关键词集中反映论文的核心主题, 关键词共现分析是对样本数据中作者提供的关键词进行共词分析,以达到主题识别和热点演进的目的。选择关键词节点类型,设定阈值为1,显示共现1 次以上的关键词,生成关键词共现网络(如图7),共有节点 386 个,连线 368 条,网络密度为 0.005,Q 值0.9577 大于0.3, 显示出良好的聚类效果,Mean Silhouette 值为 0.6453 大于 0.5, 表明聚类具有合理性,1999-2019 年中国花儿研究形成了较强的问题意识和较为稳固的学术框架。 但从共现网络的图形特征分析,关键词聚类之间的连通性较差,大部分关键词游离在核心网络以外的边缘区域,花儿研究的学术对话与交流情况不容乐观, 学者们独立科研容易陷入自说自话的境地。 从关键词的频次和中心性分析, 花儿研究的主题分布同样较为分散,出现频次在3 次以上的关键词有14 个(表4), 其中出现10 次以上的高频关键词仅有“非物质文化遗产”、“花儿会”、“信天游”3 个,分别出现 19 次、14 次、13 次,“非物质文化遗产”和“花儿会” 是花儿研究的核心关键词, 中心性为0.02。 以这两个关键词为中心构成了关键词共现的核心网络,即关键词共现网络的最大子网络。

图7 1999-2019 年中国花儿研究关键词共现网络图

表4 1999-2019 年中国花儿研究主要关键词表(前14)

对关键词共现网络进行筛选, 显示最大子网络作为花儿研究关键词核心网络(图8)。CiteSpace自动识别出花儿研究关键词核心网络分为两大聚类,以“非物质文化遗产”为中心的“文化产品”聚类和以“花儿会”为中心的“莲花山令、河州花儿”聚类。“文化产品”聚类将花儿视为非物质文化遗产保护与开发、文化旅游的资源和产品,相关研究具有明显的实践取向和经济价值。“莲花山令、河州花儿”聚类将花儿作为文化事象,着眼于花儿分类、历史溯源、民族文化、演唱过程、民间歌手等内部研究。

两大聚类并非彼此隔绝,而是相互融合的,核心关键词之间即存在直接联系,“非物质文化遗产”和“花儿会”共现于多篇文献中。样本中最早将两者沟通在一起的文献是2008 年兰州大学方明的硕士学位论文《传播学视野下“花儿”的传承研究》,文章在保护非物质文化遗产的背景下,以二郎山花儿会为例探讨传播因素对传承主体参与意愿的作用, 提出从民间自然传承和学校教育两种途径开拓传承主体的参与实践, 从融入日常生活到形成主体参与的文化自觉意识[12]。 此外,还有多篇论文通过花儿会研究非遗语境下的花儿传承问题。 链接两大聚类的另一主要链接点是“莲花山”和“旅游开发”,2012 年兰州大学欧阳正宇博士学位论文《非物质文化遗产旅游开发研究》[13]和同年的西北师范大学李喆硕士学位论文《非物质文化遗产保护与旅游开发》[14], 都将莲花山花儿视为重要的旅游资源, 把非遗保护和旅游开发放在一起讨论。 理论研究也是链接“非物质文化遗产”和“花儿会”的重要链接点,徐富平2010 年的文章《非物质文化遗产保护理论研究及实践中的误区探微——以花儿和花儿会为例》首次从理论研究的角度出发“以花儿和花儿会为例, 从花儿的原生性问题、‘传承人’概念的内涵、花儿的研究方法问题、发展经济与保护非物质文化遗产等四个方面对非物质文化遗产保护工作进行了分析研究”[15]。

图8 1999-2019 年中国花儿研究关键词共现核心网络图

非物质文化遗产语境下的花儿研究直接来源于对花儿会等文化事象研究。 虽然花儿会等内部研究从花儿本体出发, 但也重视花儿对旅游开发等外部价值的应用。 非物质文化遗产研究体现着明显的实践取向,也同样具有理论探索的空间。专业学者的学术研究无论是对花儿文化的传承保护,还是花儿资源的旅游开发,都担当着不可替代的学术责任。

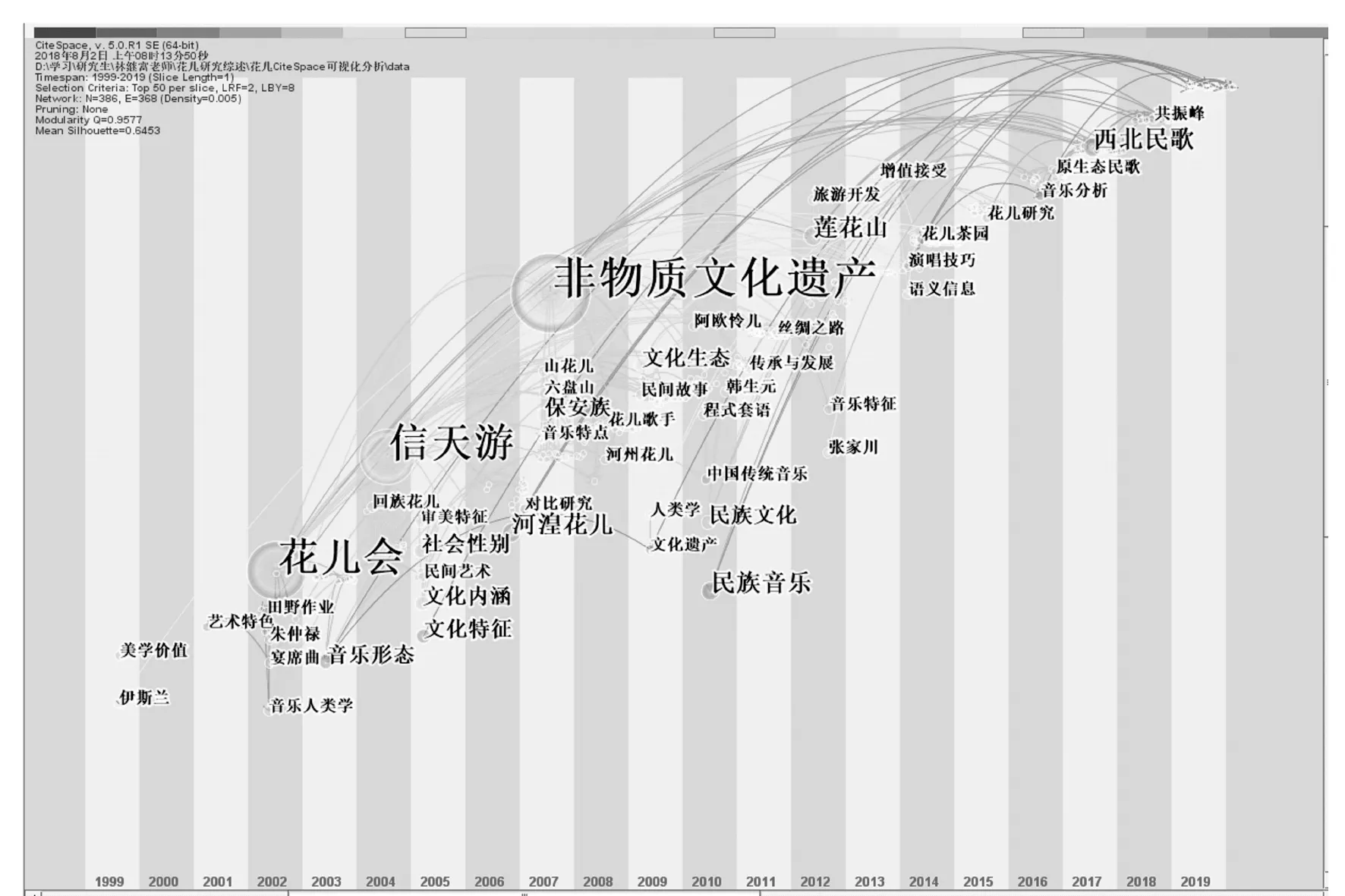

(三)关键词共现网络时区图

基于1999-2019 年中国花儿研究关键词共现网络, 设定阈值为1, 显示共现一次以上的关键词,选择Timezone View 视图方式,生成关键词共现网络时区图(图8)。 从整体上看,花儿研究主题呈现多元化分布,核心关键词时间跨度大,能够勾连起多种学科视角和研究领域。 共现频次最多的三个关键词:“花儿会”、“信天游”、“非物质文化遗产”,分别出现在 2002 年、2004 年、2007 年,时间上不断递进,与其他关键词的连线一直跨越至今,展现出持续的研究热度,彼此相互嵌套,共同推动花儿研究发展演进。 三大核心关键词及其链接的相关主题展现了近二十年中国花儿研究的三种主要研究范式。

作为生活事象的文化研究: 花儿是西北地区民众的一种民俗文化事象,更是一种生活实践,对花儿生活属性的追寻是花儿研究的传统议题,花儿研究中“民俗事象”注释与“文化内涵”阐释相衔接,继承着花儿研究朝向民间、朝向生活的学术传统。“花儿会”是花儿的集中展演现场,也是研究者透视花儿演唱活动的主要窗口。“花儿会”聚合的一组研究以田野工作和文本分析为主要研究方法, 在文化活动和民众生活中考察花儿的具体形态及其内涵。 如郗慧民和郗萌对花儿所涉及的西北地区各民族物质民俗进行了概括性的考察,从文化人类学的角度发掘其中的文化意涵[16]。 花儿是民众生活的一角棱镜, 民俗学者通过花儿民歌关注着地域民众的历史心声和生活经历, 对花儿生活属性的研究也蕴含着花儿的社会性功能。 例如, 马伟华从花儿中窥得历史上青海地区农业生产民俗及其变迁[17];阿进录指出花儿情歌是西北民众内心游走在情感与欲望之间的真实表达[18];程琴从社会性别理论出发探讨了花儿中的女性形象,女性与男性在演唱花儿过程中的不同之处,以及社会性别观念对花儿流行地女性的影响和生存现状[19];苏延寿在花儿与花儿会中发现了河湟多民族、多元文化区域里所具有的文化整合功能[20];范长风也将花儿视作一种立足社会功能需要的文化网络或民族文化系统[21]。 作为生活事象的文化研究关注花儿文化的历史变迁和多民族的文化交融,为中华民族多元一体格局提供了学理论证,同时,注重花儿传承现状的调查,在市场化与非遗运动的双重作用下,花儿以“非物质文化遗产”和“文化产品”等新的生活形式出现,花儿研究的历史取向逐渐为现代保护与传承的实践朝向所取代。

突出地方性与民族性的比较研究: 西北地区流传的花儿具有鲜明的民族地方特色, 这也是最早吸引学者从事花儿研究的独特之处。 花儿学者通过比较研究发现着不同地区、 民族花儿的特点与联系,花儿与其他地区、其他民族民歌的异同,凸显“丝绸之路”沿线地区花儿渗透着的跨地域、跨民族文化交融特性。 以“信天游”为中心的花儿比较研究主题异军突起,得益于李雄飞《河州“花儿”与陕北“信天游”文化内涵的比较研究》的广泛影响,多位学者在该研究的启发下,将同处西部、地缘相近的花儿与信天游两相对比, 展现不同生态环境、社会文化背景下形成的民歌特色,及其共通的文化心理。 除了将信天游与花儿的单独比较外,还有黄玉淑对广西山歌和花儿修辞手法[22]、广西歌圩与花儿会情歌对唱的对比研究[23];刘育林根据信天游、 花儿的曲调风格和西北地区方言的比较, 对我国西北部高原民歌近似色彩区的再划分[24];田耀农和张羡声对客家山歌与西北花儿的共性与渊源的探讨[25];韦仁忠把天祝花儿与拉伊相比较[26];董卿基对青海河湟花儿与小调的比较[27]等。相比于文化研究关注历时性文化变迁,比较研究更突出共时性的考察。 地方性和民族性的比较研究与文化研究一脉相承, 都致力于花儿文化内涵的发掘工作。

朝向生活实践的现代保护与传承研究:2002年以来,“非物质文化遗产”成为热点话题,学者们在非遗语境下着重研究花儿的传承和保护问题,特别是传承人的发掘与保护。 2006 年至今,已经有11 个地区的花儿被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 2009 年,花儿被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。 各地纷纷掀起“花儿热”, 花儿学者在非物质文化遗产热潮中冷静思辨,反思花儿保护与传承的问题。郝苏民和戚晓萍对KTP 村阿欧怜儿的“文化内涵、文化空间、政府主导的基层实践现状”进行细描,论证了“‘非遗’保护必赖其文化生态组成的文化空间之保护”的观点[28]。 李言统调查第三届大通老爷山花儿会,发现“政府作为”与“花儿生态的篡改”,“歌手与听众的关系”改变、“花儿群体的萎缩”等现实问题,提出将“‘学’与‘用’”相结合,“让花儿回归乡野”、“在信息化、全球化的时代背景下”采取“数字化保护”[29]等策略。 在全球化浪潮下与市场经济中,花儿的“本真性”问题曾饱受争议。 韦仁忠认为“‘花儿’的保护并非还原其‘原貌’”,应该实现“从原生到再生,即从遗产到资源创新”,可以将花儿与创意产业市场融合, 鼓励在数字化保护基础上“对‘花儿’进行高质量的改编和再创作”[30]。 传承人是花儿等非物质文化遗产项目的主体, 对花儿歌手的研究是花儿保护传承工作的重要组成部分。 郝苏民和刘永红以量化统计的方法整体呈现洮岷花儿歌手的文化生态, 以洮岷花儿主要流传地甘肃省岷县为中心, 统计了124 名歌手的田野调查和数据,“揭示了洮岷花儿歌手的选取标准、性别、年龄、受教育程度,习得的语境、年龄、方式,影响与花儿会的关系”[31]。 武宇林长期从事传承人的发掘与保护工作,记录传承人的人生经历、花儿演唱特点、从事花儿研究的情况和花儿传承的现状。她从传承人个人角度,研究新疆回族“花儿王”韩生元为代表的花儿歌手人生经历与艺术创作的关系[32]。她又从传承方式的角度,探讨“花儿茶园”等花儿新型传承途径[33]。 作为非物质文化遗产的花儿研究,继承花儿和花儿会的文化旅游资源开发和文化事象传承的综合实践,在市场化与非遗运动背景下,探索花儿现代保护与传承的新路径。

在三种主要研究范式之外, 花儿研究的美学研究和学术史建构也占据一定比重。 民间音乐学关心演唱方法和民俗学应用口头程式理论、 表演理论研究,统一于对花儿表演属性的关注。民间文学将花儿乐曲的旋律纳入考量, 民间音乐学也注重着歌词的修辞, 花儿的美学价值在跨学科知识交流中得到全方位凸显。 花儿研究的学术史建构也是许多学者的主要着力点, 新一代学者纷纷回溯朱仲禄、张亚雄、柯杨、郝苏民等前辈花儿学者的研究足迹,体现出强烈的学术共同体意识。

这些研究主题虽然在兴起时间上存在先后顺序,但一经出现便具有相当的活力,至今为诸多学者津津乐道,很难依据时间顺序划分研究阶段。新主题的生成主要集中在三大核心关键词出现的2002 年至2007 年短短数年间, 而且彼此之间交融、嵌套、难分伯仲。因此,本文不从事知识图谱分析一贯精准的时间阶段划分, 而只将近二十年花儿研究的主要范式、 演进脉络和发展趋势呈现于此。从关键词时区图等知识图谱中可以看出,最近十年的花儿研究未能提出新兴且具有重大影响力的关键词,仍然属于前期研究主题的辐射区。花儿研究主题分布在时间发展上呈不均质特征, 未随时间推移继续提出新的研究主题。 新时期花儿研究依旧未脱前人窠臼, 学者们亟需开辟新型研究范式,以打开花儿研究新局面。

四、结论与展望

图9 1999-2019 年中国花儿研究关键词共现网络时区图

综上所述,1999 年至2019 年中国花儿研究经历了从低位探索、 高速增长到平稳成熟的发展过程,已经成为一门跨地域、跨民族、跨文化的“地方显学”,形成了核心研究队伍与稳固的学术共同体,但机构、学科之间的交流合作尚不充分。 花儿研究主题呈多元化分布,民俗学、人类学、音乐学、文学等多学科参与研究讨论, 多种核心概念交互演进并且受政策导向明显, 以非物质文化遗产运动为标志, 花儿研究经历了从文化事象到文化产品的实践转向。 但无论在不同时期, 还是不同领域,花儿研究学者都以不同形式,始终致力于“丝绸之路”沿线多民族文化发掘和交流实践的讨论,自觉参与到现代民族国家理论建构、 传统文化的保护与传承工作之中。 在当代学术建立中国哲学社会科学话语体系、 学术体系和学科体系的背景下,花儿研究将深化理论研究,拓展从多民族到国家共同体意识的现实关怀, 应在以下几个方面继续开拓花儿研究新局面:

朝向当下的学术关怀, 筑牢中华民族共同体意识。“丝绸之路”为花儿传承提供了丰富的民族资源和广阔的地理空间,花儿的起源、传承与传播意涵中华民族“多元一体”格局的历史经验和当代实践, 花儿研究学人从各自学科视角发现花儿的多民族特点。 但是,花儿传承涉及跨民族、跨境民族等复杂的民族文化交融状况, 需要立足于国家共同体视角, 讨论以花儿为媒介的多民族关系演进, 充分重视、 挖掘铸牢中华民族共同体意识资源。 花儿是历史传统生活, 也是现代优秀传统文化,因此,我们应该更多地关注花儿的现代传承,以生活为根本的花儿研究推动花儿当代知识生产的转化。

内部与外部融合,拓展花儿研究视野。花儿作为“丝绸之路”沿线多民族交融的文化产物,在生态环境、社会历史、人口流动中不断流变,具有区域的地方性和超越“地方”的开放性。因此,花儿研究既要继承传统花儿研究的路径, 拓展花儿内在的艺术、音乐的研究空间和视角,引进新的方法解释花儿具有的音乐本体论的知识生产。同时,要结合花儿外在生活的交流融合,以“花儿”为棱镜,结合花儿的历史与现实生活图景, 加强对花儿传承人具体深入的调查分析, 增强花儿研究的影响力和解释力。

坚持整体性立场,建设花儿学术研究共同体。跨文化、 跨族际的研究向研究花儿的学者提出挑战。研究者需要兼具民俗学、音乐学、历史学、民族学等多学科知识,需要多民族历史、文化、语言等知识, 单一的花儿生活地域调查研究同样应该立足于多元关系的整体视角。 花儿研究的深化需要整合多学科背景的学者, 建立跨学科的花儿研究学术共同体, 以综合性的整体立场阐释花儿的生活意义和学术价值。

从近年来花儿研究的发展态势来看, 未来的花儿研究难以重现非物质文化遗产保护运动初期的繁荣盛况。花儿研究已从高潮中平复下来,通过大量优秀学术成果的积累, 研究范式更加丰富多样, 研究视角从对花儿本体到多元文化元素的整体性、关系性的探讨,逐渐迎来了当代的学术知识生产转型, 将花儿推向当代音乐市场的创造性转化力度应该加强。 我们有理由相信,在新时代,花儿必将继续绽放在祖国的大西北, 谱写“丝绸之路”沿线多民族交流、交往、交融的新篇章。

注释:

①共现频次与共现类别完全相同,故二者重合为一条折线.