横结肠EBV阳性炎性假瘤1例并文献复习

叶 林,陶凌怡,夏成青,陈红梅

EBV阳性炎性假瘤(inflammatory pseudotumor, IPT)主要发生于脾脏和肝脏,发生于胃肠道的报道较少[1]。本文现收集1例横结肠EBV阳性IPT,探讨其临床特点、组织学特征、免疫表型、诊断及鉴别诊断,为临床与病理医师提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料患者女性,48岁,因右侧腹部疼痛7 h入院。结直肠镜检查发现横结肠有一息肉样隆起性病灶,有蒂,直径约1.5 cm,表面呈红色,行高频电圈套器切除。其余升结肠、降结肠、乙状结肠及直肠黏膜均光滑,未见明显溃疡及新生物。体格检查未发现肝脾肿大及占位,无浅表淋巴结肿大。

1.2 方法手术切除标本经10%中性福尔马林固定,常规脱水,石蜡包埋切片,行HE、免疫组化EnVision两步法染色及EBER原位杂交检测。抗体包括CD3、CD20、CD43、CD10、Kappa、Lambda、CD56、CD4、CD8、CD2、TIA、ALK、CD23、CD21、CD35、SMA、IgG、IgG4。

2 结果

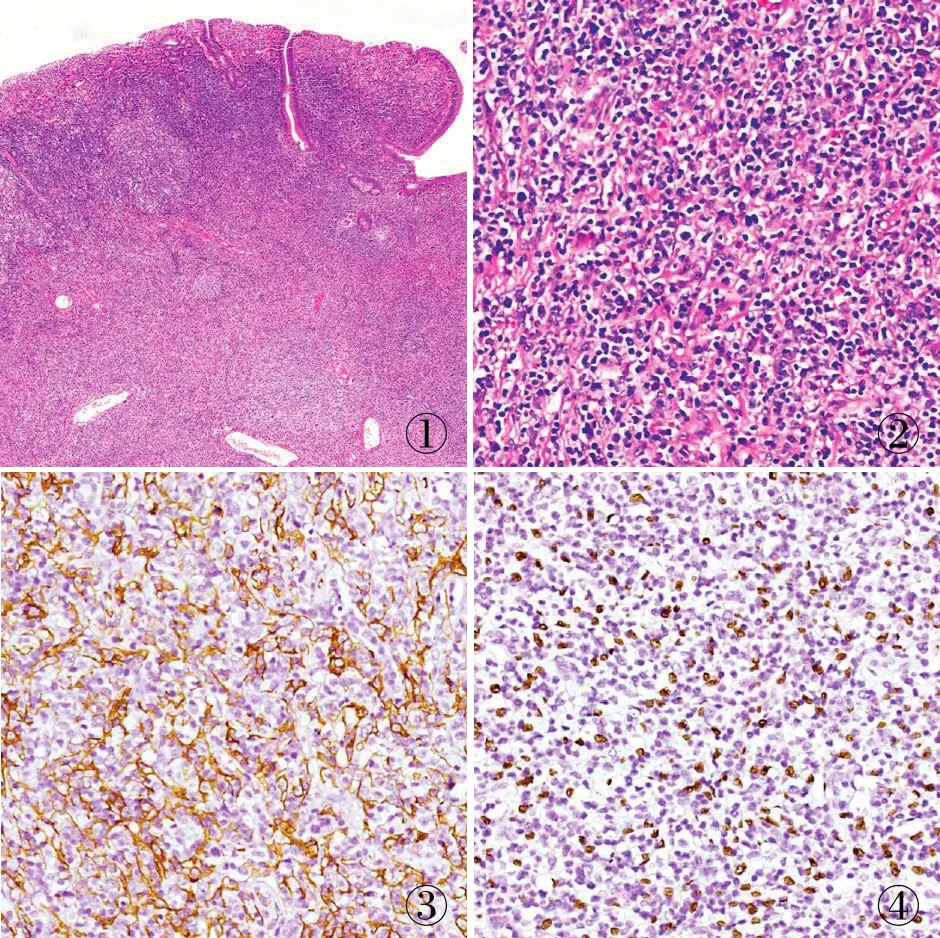

2.1 病理检查眼观:红褐色息肉样组织1块,大小1.5 cm×1 cm×0.6 cm。镜检:镜下可见结肠黏膜息肉样病变,表面溃疡形成,息肉内见大量淋巴细胞浸润(图1),可见散在淋巴滤泡,滤泡周围有丰富的浆细胞、小淋巴细胞及梭形细胞。梭形细胞界限不清,与淋巴细胞及浆细胞混合分布(图2),细胞核呈椭圆形至细长形,染色质分散,核仁小,核分裂象少(<1个/10 HPF)。

2.2 免疫表型CD20显示散在的淋巴滤泡,CD2、CD3、CD43显示滤泡间以T淋巴细胞为主,CD4及CD8比例约4 ∶1,Kappa及Lambda均散在细胞阳性,两者阳性细胞比例约3 ∶1。IgG4阳性浆细胞与IgG阳性浆细胞的比例为1 ∶10,高倍镜下IgG4阳性浆细胞数量≤1个/HPF。间质梭形细胞SMA呈胞质阳性(图3),ALK、CD23、CD21、CD35均阴性。

2.3 EBER原位杂交间质梭形细胞EBER原位杂交显示胞核阳性(图4)。

2.4 病理诊断横结肠EBV阳性IPT。

①②③④

3 讨论

IPT曾被用于描述一组不同的病变,包括浆细胞肉芽肿、ALK阳性炎性肌纤维母细胞肿瘤、IgG4相关性疾病及发生于肝脾EBV阳性的梭形细胞增殖性病变[1],是一类在临床或影像学有类似肿瘤表现的良性、炎性增生性疾病[2-3],可发生于任何年龄、任何部位。IPT组织学由梭形细胞及混合性炎细胞组成,炎细胞包括大量多克隆性浆细胞、小淋巴细胞和组织细胞,病因尚不明确,有文献报道可能与创伤、感染及促炎细胞因子过表达有关。

Arber等[4]首次报道肝脏和脾脏IPT中梭形细胞EBER阳性,他们对10例来自淋巴结和8例来自肝脾的IPT进行EBER原位杂交检测,结果显示EBV的阳性率在淋巴结患者和肝脾患者中分别为20%(2/10)和62.5%(5/8),肝脾患者中阳性的细胞通常为梭形细胞,而淋巴结患者中的阳性细胞则为圆形细胞。EBV阳性梭形细胞通常具有肌纤维母细胞形态特点,一些来源于滤泡树突细胞的病变也具有相似的发病部位及形态学特点[5-6]。

EBV阳性IPT发生于胃肠道者临床少见,文献报道胃肠道IPT多为其他病因引起的非特异性炎症反应。目前,英文文献仅2例报道发生于结肠的EBV阳性病例[1,7],临床均表现为结肠的带蒂息肉状病变,光镜下可见肠壁黏膜层及黏膜下层大量淋巴细胞及浆细胞浸润,可见散在淋巴滤泡,滤泡间可见混合性炎细胞及胞质界限不清的梭形细胞增生,EBV原位杂交均显示梭形细胞阳性。Gong等[1]报道的病例在形态学及免疫表型上与本例类似,免疫组化显示增生的梭形细胞SMA呈胞质阳性,EBER原位杂交细胞核阳性,滤泡树突细胞标记阴性,诊断为EBV阳性IPT;Pan等[7]报道的病例免疫表型则表现为间质梭形细胞滤泡树突标记CD23、CD35、CD21均阳性,EBER原位杂交细胞核阳性,最后诊断为IPT样滤泡树突细胞肿瘤(IPT-like follicular dendritic cell tumor, IPT-like FDCT)。文献报道[1,7]虽然有梭形细胞表达滤泡树突细胞标记,但其临床和形态学均与本例高度相似。本例免疫组化显示梭形细胞SMA呈胞质阳性,ALK、CD23、CD35、CD21均阴性,EBER原位杂交细胞核阳性,结合组织学、免疫组化及EBER原位杂交检测,诊断为EBV阳性IPT。

EBV相关IPT的鉴别诊断有炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor, IMT)、IPT-like FDCT、淋巴瘤及IgG4相关性疾病等。有些文献报道将IMT和IPT混用,但近年有学者对两者是否通用提出争议,有些被称为IPT的病例经研究被证实为一种真正的肿瘤,后来命名为IMT[8-9]。IMT形态学主要表现为肌纤维细胞或肌纤维母细胞增生伴炎细胞浸润,炎细胞主要是淋巴细胞和浆细胞,可混有嗜酸性粒细胞和中性粒细胞,IMT免疫组化标记常表达ALK,有ALK基因异位,被认为是真正的肿瘤,有高复发风险,需扩大切除和密切随访[1,3,8-10],本例ALK阴性,不支持IMT的诊断。滤泡树突细胞肿瘤可发生于淋巴结和淋巴结外,IPT-like FDCT主要发生于肝脏和脾脏,也有少数发生于胃肠道的报道[7]。IPT-like FDCT通常EBV阳性,形态学与IPT类似,由增生的梭形细胞及混合性淋巴细胞组成,但梭形细胞表达滤泡树突细胞标记(如CD21、CD23、CD35等),可与IPT鉴别,本例CD21、CD23、CD35主要表达于淋巴滤泡网,梭形细胞无表达,不支持IPT-like FDCT的诊断。有学者认为EBV阳性的梭形细胞增生性病变,无论是否表达滤泡树突细胞标记、EBV阳性IPT、IPT-like FDCT,均属于同一类病变,其在临床病理及影像学上均有相同的表现,两者之间的关系还有待进一步分析[1,7,11]。此外,由于病变中可见大量淋巴细胞、浆细胞浸润,还需与淋巴瘤、IgG4相关性疾病等鉴别,但该例淋巴滤泡结构正常,免疫组化染色显示T、B细胞分布正常,免疫球蛋白轻链Kappa、Lambda阳性细胞比例正常等,不支持淋巴瘤诊断。IgG4相关性疾病通常表现为单个或多个器官特征性的弥漫性或局限性肿大或肿块形成,组织学表现为弥漫致密的纤维化与炎症并存,浸润的炎细胞以淋巴细胞、浆细胞为主,免疫组化显示大量的IgG4阳性浆细胞,本例临床表现为结肠单个息肉样病变,组织形态学无明显纤维化,免疫组化IgG4阳性浆细胞比例未见增高,IgG4与IgG阳性浆细胞的比例约1 ∶10(小于40%),高倍镜下IgG4阳性浆细胞数量≤1个/HPF,尚不支持IgG4相关性疾病的诊断。

本例临床表现为带蒂息肉样病变,需与胃肠道良性息肉病变鉴别,主要有淋巴样息肉病及良性纤维母细胞性息肉等。淋巴样息肉病是罕见的良性病变,常发生于儿童和青少年,成人少见,临床表现为圆形大小不等结节,可单一到数百枚,镜下息肉由相对正常的有生发中心的淋巴组织构成,黏膜与黏膜下层间见数量不等的界限较清楚的淋巴滤泡,其生发中心明显扩大,围绕生发中心的淋巴套境界清楚,但滤泡间缺少增生的梭形细胞,尚无与EBV感染相关的报道。良性纤维母细胞性息肉常发生于结肠脾曲远端[12],组织学表现为肠黏膜固有层内形态温和的梭形细胞增生,常伴结肠隐窝锯齿状增生结构,梭形细胞常围绕隐窝或腺体呈同心圆状排列,免疫组化梭形细胞表达神经束膜标记,包括GLUT1、EMA、Claudin-1,相关的锯齿状隐窝上皮有BRAF突变,与IPT不同的是,良性纤维母细胞性息肉往往没有炎症背景。

IPT的生物学行为不尽相同,但多数表现为良性,有25%的复发率[2],EBV阳性病例需进行长期随访[11],文献报道远处转移或自愈现象较少见。手术切除为主要治疗手段,复发的病例仍可通过手术治愈。放疗主要运用于有些无法进行手术切除的患者,必要时可辅助激素及抗生素治疗[2-3,13]。