劳动保护影响了企业经营绩效吗?

戴华娟 李玉双

基金项目:国家社会科学基金项目(21BJY259)

作者简介:戴华娟(1982—),女,湖南新化人,湖南大学经济与贸易学院博士研究生,研究方向:经济周期,宏观经济;李玉双(1982—),男,河南潢川人,博士,嘉兴学院经济学院副教授,研究方向:宏观经济与区域经济。

摘 要:依据最低工资数据与上市公司微观数据,研究最低工资标准调整对企业经营绩效的影响及其作用机制。研究表明:最低工资标准上升提升了企业经营绩效,而且在竞争程度高的行业、民营企业、小规模企业最低工资标准上升对企业经营绩效的提升作用更显著。机制检验显示:一方面,最低工资标准上升会倒逼企业增加科研投入,用技术替代劳动,提升企业经营绩效;另一方面,会产生效率工资效应,提高企业经营效率,提升企业经营绩效。

关键词:劳动保护;最低工资标准调整;企业经营绩效

中图分类号:F404 文献标识码:A 文章编号:1003-7217(2021)06-0139-08

一、引 言

加强劳动保护,保障劳动者合法权益,形成劳动者与企业共赢的和谐雇佣关系,是政策制定者关注的重点,也是社会安定、经济繁荣、人民安居乐业的基础。缺少政府监管的劳动力市场往往会出现无效率和不公平问题,因此,为了维护劳动者取得合法权益,保障劳动者的生活水平,许多国家都实施最低工资政策。2003年12月我国出台了《最低工资规定》,并于次年在全国范围内正式实施最低劳动报酬制度。最低工资政策的实施可以保障低收入人群的生活水平,促进收入分配格局的改善[1]。然而,近年来随着各地最低工资标准的提高,很多人担心最低工资的快速调整会增加企业的负担,降低企业的经营绩效,最终影响就业。以上海市为例,2010年最低工资标准为1120元/月,到2019年已增加至2480元/月,上涨了121%①。因此,厘清最低工资标准调整对经济的影响尤其是对企业经营绩效的影响,对于正确认识我国劳动政策的实践效果,对于不断完善我国国民收入分配格局,具有重要的参考意义。

最低工资标准调整对企业经营绩效的影响,属于劳动保护因素对企业微观行为影响这一新兴热点问题。虽然已有研究表明,劳动保护加强会对企业的生产成本与经营状况产生影响,但是学术界对这一问题的认识并没有取得一致。一种观点认为,实施劳动保护政策会对企业生产经营状况产生不利的负向影响:有学者以工会化程度作为劳动保护的衡量指标研究发现,工会的存在会提高企业股权融资成本,并降低企业经营弹性[2];以私營企业员工的集体谈判权作为劳动保护的衡量指标研究发现,劳动保护会提高股东与利益相关者之间的代理成本,从而降低企业并购绩效[3]。以我国2008年《劳动合同法》的实施作为劳动保护的衡量指标研究发现,劳动保护的加强会降低企业投资效率,并且其降低作用主要表现在企业投资不足[4],劳动保护的加强会弱化高学历员工的创新水平[5]。以最低工资标准调整作为劳动保护的衡量指标研究发现,最低工资标准上升不利于城市创新水平的提升[6];设定最低工资标准属于政府人为干预就业市场,最低工资标准的提高势必抬升企业生产成本、降低企业盈利水平[7,8]。另外一种观点认为,劳动保护政策的实施会对企业生产经营状况产生正向影响,即能促进企业创新及其研发投资[9];以我国2008年《劳动合同法》实施作为劳动保护的衡量指标研究发现,劳动保护可迫使企业进行技术创新,从而使企业的整体创新水平得到提升[10],

劳动保护可促进较高劳动密集度行业企业的生产率[11]。以最低工资标准调整作为劳动保护的衡量指标研究发现,提高最低工资标准会迫使企业加大研发投入[12,13],引进新技术和新设备,从而提高劳动生产率[13];最低工资标准提升可以影响企业出口行为和产生人力资本激励效应,促进效率提升,降低经济波动[14]。

从理论上讲,最低工资标准的调整对企业经营绩效的影响效果是不确定的。最低工资标准上升会直接提高企业的人力成本,进而降低其经营绩效。但是,最低工资标准上升往往也会产生倒逼机制,迫使企业加大技术创新,抵消最低工资标准上升所带来的人力成本增加,从而最终改善其经营绩效。在经验研究方面,我国最低工资标准调整对企业绩效到底会产生什么样的影响、中间的作用机制是什么,目前还缺乏相应的实证检验。鉴于此,本文以我国上市公司为研究对象,手工收集全国234个地级市2004-2016年最低工资标准数据②,从微观企业层面实证检验最低工资标准调整对企业经营绩效的影响。以往关于最低工资标准调整的经济效应研究更多关注其对企业出口、劳动供给、劳动收入以及劳动生产率等方面的影响,本文则聚焦于最低工资标准调整对企业经营绩效的影响,同时,检验最低工资影响企业经营绩效的机制,并进一步从行业竞争程度、企业性质和企业规模角度研究最低工资标准调整对异质性企业的不同影响,以期丰富和拓展最低工资标准问题的研究;就数据质量而言,本文在实证检验最低工资标准调整对企业经营绩效的影响中,采用的是手工收集的地级市最低工资标准数据,相比于已有研究所使用的省级层面数据,其结论噪声更小,可靠程度更高,从而使公众更加理性地看待最低工资调整的经济影响,可为劳动力市场的政策调整与制定提供参考依据。

二、理论分析及研究假设

在理想状态下,市场不存在摩擦,劳动力能够自由流动,企业则自发遵循利润最大化原则,自主决定最优的劳动力雇佣规模及工资水平,即企业会根据劳动力边际产出的高低来决定其最优的工资水平以及相应的雇佣规模。然而,现实中的劳动力市场并不完美,存在许多摩擦,出于扩大利润和节省成本的动机,企业很有可能做出一些损害劳动者合法权益的行为,尤其是当员工相对于企业处于不利地位时。在缺乏政府有效监管的劳动力市场,员工工资水平过低、社会保险缺失、被针对性歧视以及被随意解雇等不公平和无效率情况十分常见[15]。为了改善劳动力市场运行,以保护劳动者正当权益,最低工资政策就是劳动保护的核心举措之一。已有相关研究认为最低工资标准上升对企业经营绩效具有提升作用,也具有抑制作用。

最低工资标准上升对企业经营绩效具有提升作用,这种观点背后的理论是“技术替代效应”,即当最低工资标准上升导致用工成本增加时,企业会选择增加科研投入、更新生产设备,用技术替代劳动,提高劳动生产效率,从而降低最低工资标准上升对企业经营绩效的负向影响。从企业内部来讲,面对最低工资标准上升导致的低技术劳动者用工成本增加时,企业可能会选择用高技术劳动者替换低技术劳动者,增加科研投入,更新生产设备,以提高劳动生产率[16],从而提升企业经营绩效。另外,最低工资标准上升存在着正向的溢出效应,即最低工资标准上升对高技能劳动者的工资也有着提升作用[17],这会导致企业整体用工成本大幅度提高,进而产生更大的倒逼机制,促使企业采用新技术,提升企业经营绩效。一些研究也证实了劳动力成本上升会对企业的技术创新产生正向影响[18,19]。最低工资标准上升能够提升企业经营绩效的另一个理论依据是效率工资理论。效率工资理论认为,劳动者的工资水平和其生产效率之间成正向相关关系。例如,较高的工资水平能够激励员工更加努力地工作,从而提升劳动生产效率。较高的工资水平不仅提升了员工的收入水平,也会激励他们接受教育与技能培训,从而提升劳动生产效率。最低工资标准上升具有类似效率工资的作用[12],其存在的正向溢出效应会促使企业员工更加努力工作,提高企业经营效率,进而提升企业经营绩效。另外,最低工资标准上升也提高了企业员工不努力工作的机会成本,促使他们主动接受教育与技能培训,强化自身技能,降低失业风险,提高企业经营效率,进而提升企業经营绩效[20-22]。基于上述分析,提出研究假设1。

假设1 最低工资标准上升会提升企业经营绩效。

提高最低工资标准,企业用工成本相应提升。理论上讲,企业可以采用提高生产经营技术来替代人力。但是,实际操作中是比较复杂的,会受诸多因素制约[23]。因此,最低工资标准上升不一定会倒逼企业加大科技创新;相反,可能会挤占科研投入,对企业的科技创新行为产生不利影响。在其他条件不变的情况下,由最低工资标准上升所带来的人力成本增加会降低企业利润,而利润的下降自然就会降低企业对研发的投入。又由于科技创新具有高风险,易被效仿,尤其是在知识产权保护体系尚未健全的情形下,创新成果容易被其他企业模仿与抄袭,降低了创新的收益,这使得企业缺乏创新的动力,因此,在企业利润被最低工资标准上升所挤压时,企业往往会选择降低创新投入[6,24]。另外,虽然最低工资制度保护了低技能劳动者的收入,但它往往也会产生不利的就业效应,导致低技能劳动者失业率增加[25]。企业的经营效率与企业内部的资源配置效率有关,良好的经营效率需要低技能劳动者和高技能劳动者二者合理搭配。因此,最低工资标准上升引起的低技能劳动者失业会导致企业内部资源出现错配,即高技能劳动者与低技能劳动者比例出现失衡,这不利于企业经营效率的提升。基于以上分析,提出研究假设2。

假设2 最低工资标准上升会降低企业经营绩效。

三、研究设计

(一)样本与数据来源

选取2004-2016年我国沪深A股上市公司年度数据为研究样本。其中,剔除了金融类、PT类、ST类、*ST类与部分核心数据缺失严重的上市公司。同时,为降低样本极端值对实证研究结果的干扰,对所有变量进行了1%和99%百分位上的缩尾处理。最终样本空间为22741个观测值。本文最低工资标准数据均系手工收集,来源于各地市劳动和社会保障局等政府官方网站;其他数据来自国泰安数据库。

(二)模型构建与变量说明

1. 模型构建。为检验劳动保护对企业经营绩效的影响,构造以下面板数据模型:

其中,ROAi,t/ROEi,t为企业经营绩效的两个度量指标,Wagei,t为最低工资标准的自然对数,Xi,t代表影响企业绩效的一系列控制变量,i、t分别表示企业和年度,YEAR和INDUS分别为年份固定效应及行业固定效应,εi,t为残差项。

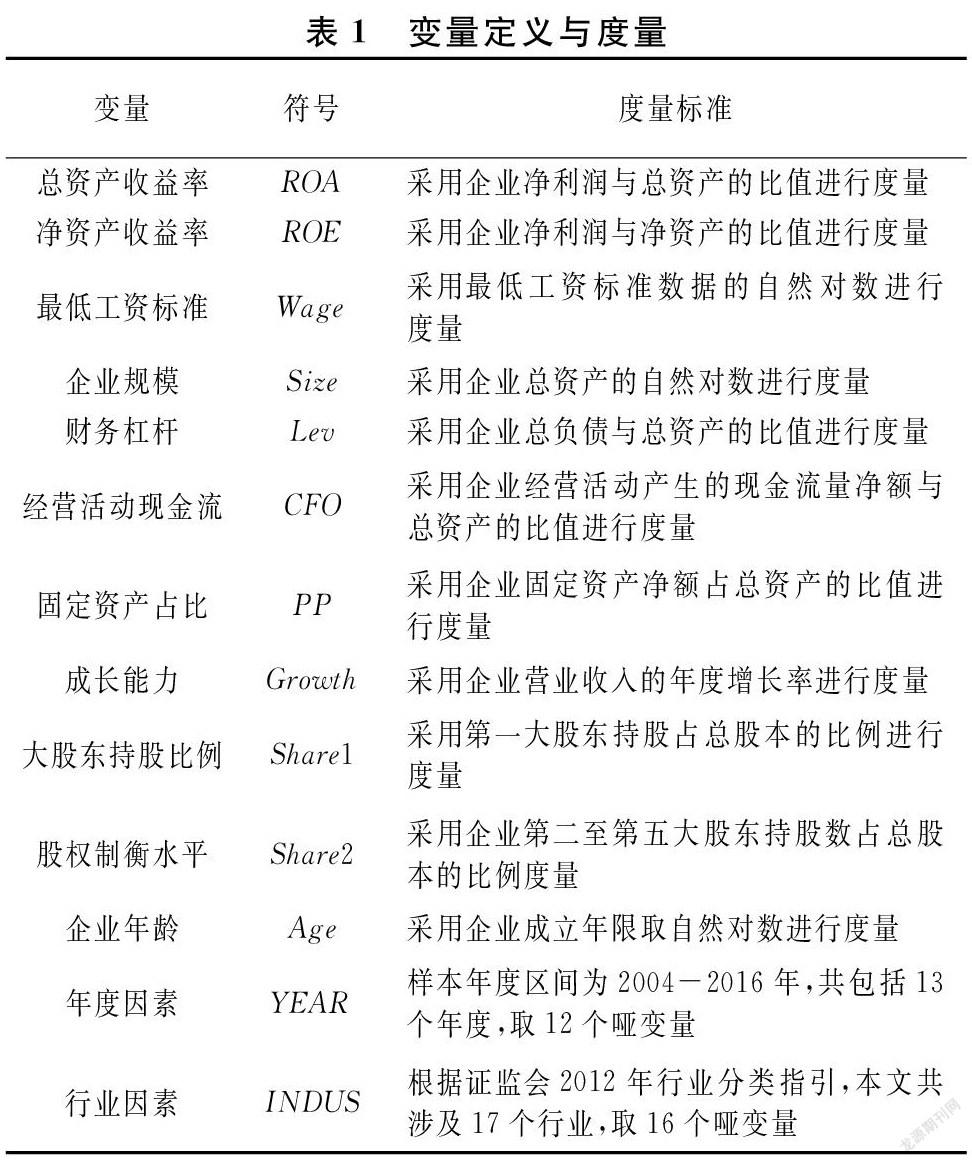

2.变量说明。(1)企业经营绩效。一般采用总资产收益率(ROA)与净资产收益率(ROE)两个财务指标加以度量[26]。ROA以企业净利润对总资产的比值来反映,ROE以企业净利润对净资产的比值来反映。(2)劳动保护。相关研究一般采用全国各地最低工资调整数据来度量劳动保护[8]。本文采用地级市层面颁布的最低工资标准调整数据来度量企业的劳动保护,数据噪声更小。此外,考虑到异方差因素,对最低工资标准调整数据取自然对数。(3)控制变量。借鉴相关研究[26,27],在多元回归模型中加入了其他影响企业绩效的因素,包括企业规模(Size)、财务杠杆(Lev)、经营活动现金流(CFO)、固定资产占比(PP)、成长能力(Growth)、第一大股东持股比例(Share1)、股权制衡水平(Share2)以及企业年龄(Age)。此外,还加入了年份固定效应以及行业固定效应,以控制其对回归结果的影响。各变量的具体解释见表1。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计与相关性分析

表2报告了主要变量的描述性统计结果。其中,度量企业绩效的两个指标ROA、ROE,均值分别为0.037、0.061,中位数分别为0.035和0.070,两者在数值上大体相当,这保证了被解释变量的分布接近正态性。作为解释变量的最低工资标准(Wage),其自然对数的均值、最大值和最小值依次为6.854、7.616和5.740,表明我国不同地区的最低工资标准依然存在较大差异,这契合了当前我国区域经济发展明显不平衡的现实国情。

表3报告了主要变量的相关系数。可以看出,解释变量之间相关系数的绝对值均未超过0.5,表明解释变量之间不存在严重的多重共线性问题。值得注意的是,表征劳动保护的最低工资调整(Wage)与表征企业绩效的两个指标(ROA、ROE)之间的相关系数均为正值(0.078、0.024),这初步反映了劳动保护加强对企业经营绩效的正向影响。

(二)基本回归及稳健性检验

表4列出了最低工资标准对企业经营绩效的影响结果。其中,ROA和ROE各自作为被解释变量的两种回归结果分别由列(1)(2)与列(3)(4)报告。在所有回归结果中,均采用稳健标准误。由于最低工资标准属于地级市层面数据,因此所有回归在城市层面进行聚类。另外,作为被解释变量的企业经营绩效是城市生产的微观体现,而最低工资标准属于整个城市层面的统计数据,所以,模型本身不存在反向因果的内生性问题。

从回归结果可以看出,在考虑行业以及年份影响后,ROA和ROE对最低工资标准的回归系数分别为0.008以及0.016,均至少在5%的统计水平上显著,说明提高最低工资标准对企业经营绩效存在显著的正向影响,这支持了假设1,即最低工资标准上升所导致的用工成本增加会倒逼企业加大技术创新,进而提升企业经营绩效。

从控制变量回归结果来看,企业规模(Size)、现金流状况(CFO)、成长能力(Growth)、大股东持股比例(Share1)以及股权制衡状况(Share2)都对企业经营绩效产生了显著的正向影响,而企业负债水平(Lev)、固定资产占比水平(PP)以及企业年龄(Age)因素均对企业经营绩效产生了负面影响,这与预期基本保持一致。

表5的稳健性检验结果显示:列(1)(2)中,最低工资标准调整对企业经营绩效的影响系数依然显著为正。列(3)(4)中的最低工资标准调整对企业经营绩效的影响系数依然显著为正。列(5)(6)中,最低工资标准调整对企业经营绩效的影响系数依然显著为正。这些结果均进一步支持和证实了假设1,即最低工资标准上升会提升企业经营绩效。

(三)进一步的回归分析

基本回归与稳健性检验均已证实最低工资标准上升会显著提升企业经营绩效水平,但是,这一作用的大小可能因行业竞争程度的不同而不同。行业竞争程度体现了企业转嫁劳动力成本的能力,当竞争程度高时,成本转嫁往往难以实现。此时,为了应对生产成本上升所带来的竞争优势下降的压力,企业更有可能被倒逼通过各种方式提高经营效率。由此可以预期,在优胜劣汰的市场竞争环境中,最低工资标准调整对企业经营绩效的提升作用在竞争程度高的行业中应该更加显著。这里以赫芬达尔指数度量行业竞争程度高低,以中位数为界线,将总体样本分为竞争程度高与竞争程度低两个子样本,分别进行回归,结果见表6。表6显示:对竞争程度高的样本而言,解释变量Wage的回归系数均在1%水平下显著为正;对竞争程度低的样本而言,其结果均不显著,说明最低工资标准上调能更好地改善竞争程度较高行业中的企业经营绩效。

改革开放以来,民营经济的地位日益重要,在这一现实背景下,探讨企业性质是否对最低工资标准与企业绩效之间的关系存在影响具有深刻的现实意义。相对于民营企业,国有企业通常更容易得到来自政府的支持,因此,当最低工资标准上升带来经营压力时,国有企业更有可能获得相应的补贴与扶持。此外,国有企业大多属于垄断性行业,最低工资标准调整对其经营状况的影响也较小。因此,可以预计调整最低工资标准对民营企业会产生更大的影响。参考一般标准,将政府、国有企业以及事业单位作为实际控制人的上市公司划归国有企业这一子样本,将其余上市公司划归民营企业这一子样本,分别进行回归,结果见表7。结果显示:虽然从ROE的回归结果来看,两者之间并不存在显著差异,但ROA的回归结果显示,民营企业样本下解释变量Wage的回归系数在1%水平下显著为正,而国有企业样本下,其结果并不显著。因此,总体来看,最低工资标准上升能更好地改善民营企业的经营绩效。

最低工资标准调整对企业经营绩效的作用是否会受到企业规模的影响呢?相对于小企业,大企業具有更强的竞争优势,其成本更容易得到转嫁,因此,最低工资标准调整所带来的生产成本上涨对其经营活动的影响可能比较小,从而最低工资标准调整对大企业的倒逼效应也就比较弱。同时,大企业的薪酬水平本身就比较高,最低工资调整对其生产成本的影响也比较小。因此,可以预计,最低工资标准调整对企业经营绩效的正向影响在小企业更显著。以企业总资产衡量企业规模,以中位数为界线,将总体样本分为规模大小不同的两个子样本分别进行回归,结果见表8。结果显示:在小企业中,解释变量Wage的回归系数均在1%水平下显著为正,而在大企业中,结果均不显著。说明最低工资标准上升能更好地提升小企业的经营绩效。

(四)机制分析

构建如下计量模型来检验最低工资标准调整对企业经营绩效的影响机制:

其中,RDi,t为企业创新,以企业R&D投入进行度量;Ratioi,t为经营效率,以企业总资产周转率进行度量,总资产周转率越高,说明企业的代理成本越低、经营效率越好;Xi,t为一系列控制变量。为降低规模效应的影响,分别采用企业总资产与营业收入对企业R&D投入进行规模化调整,分别记为RDSIZE、RDYY。

机制分析的回归结果见表9。由列(1)(2)可知:无论是采用总资产还是采用营业收入对企业R&D进行规模化调整,解释变量Wage的回归系数均在5%水平下显著为正,即最低工资标准调整会显著促进企业增加创新投入。说明最低工资标准上升存在着“技术替代效应”,最低工资标准上升会倒逼企业增加科研投入,用技术替代劳动,提升企业经营绩效。由列(3)可知:解释变量Wage的回归系数在1%水平下显著为正,即最低工资标准调整能够显著改善企业的经营效率。说明最低工资标准上升存在着“效率工资效应”,较高的工资水平能够激励员工更加努力地工作,提高企业经营效率,进而提升企业经营绩效。

五、结论与启示

以上研究表明:最低工资标准上升提升了企业经营绩效,且经过一系列稳健性检验后依然成立。在竞争程度高的行业、民营企业、小规模企业,最低工资标准上升对企业经营绩效的提升作用更显著。最低工资标准上升一方面会通过倒逼企业增加科研投入来提升经营绩效;另一方面,会通过提高企业经营效率来提升经营绩效。

根据以上研究结论,可以得到以下启示:从企业经营绩效的角度来看,最低工资标准上升而引致的人力成本增加并不是我国劳动力市场不能容忍的现象。最低工资标准上升并不必然因其抬升人力成本、侵蚀企业利润而降低企业经营绩效,相反,最低工资标准上升会产生倒逼机制与效率工资效应,从而提升企业经营绩效。“十四五”规划和2035年远景目标强调全体人民共同富裕要取得更为明显的实质性进展,而最低工资标准上升有利于提高低收入劳动群体的收入水平,有利于提高劳动报酬在初次分配中的占比。因此,政府可以运用最低工资政策来推进共同富裕建设。

在不同的行业与不同的企业,最低工资标准上升的作用效果是不同的,例如最低工资标准上升对企业经营绩效的提升作用在竞争程度低的行业、国有企业、大企业并不显著,所以,最低工资标准的制定也要因地制宜,不能搞一刀切,要尽量考虑地区差异、行业差异与企业差异,提高政策实施的精准度。

注释:

① 数据来源于上海市人力资源与社会保障局。

② 选择2004-2016年的数据样本,一是因为本文最低工资数据为手工收集的234个地级市数据,因2016年后这些地级市最低工资数据未能全部收集获取(部分缺失),故将时间样本限定在这一期间;二是基于2004-2016年的样本量为22741个,样本量相对足够,可以用来合理分析。

参考文献:

[1] Cuong N V. Do minimum wage increases matter to firm profitability? The case of Vietnam[J]. Journal of International Development, 2017, 29(6):790-804.

[2] Chen H J, Kacperczyk M T, Ortiz-Molina H. Labor unions, operating flexibility, and the cost of equity[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2011, 46(1):25-58.

[3] John K, Knyazeva A, Knyazeva D. Employee rights and acquisitions[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 118(1):49-69.

[4] 卢闯,唐斯圆,廖冠民.劳动保护、劳动密集度与企业投资效率[J].会计研究,2015(6):42-47.

[5] 王珏,祝继高.劳动保护能促进企业高学历员工的创新吗?——基于A股上市公司的实证研究[J].管理世界,2018,34(3):139-152,166,184.

[6] 杨思莹,路京京,李政.最低工资标准与科技创新:倒逼还是抑制?[J].上海财经大学学报,2020,22(5):18-32,78.

[7] 马双,张劼,朱喜.最低工资对中国就业和工资水平的影响[J].经济研究,2012(5):132-146.

[8] 陆瑶,施新政,刘璐瑶.劳动力保护与盈余管理——基于最低工资政策变动的实证分析[J].管理世界,2017(3):146-158.

[9] Acharya V V, Baghai R P, Subramanian K . Wrongful discharge laws and innovation[J]. Review of Financial Studies, 2014, 27(1):301-346.

[10]倪骁然,朱玉杰.劳动保护、劳动密集度与企业创新——来自2008年《劳动合同法》实施的证据[J].管理世界,2016(7):154-167.

[11]李波,蒋殿春.劳动保护与制造业生产率进步[J].世界经济,2019,42(11):74-98.

[12]王小霞,蒋殿春,李磊.最低工资上升会倒逼制造业企业转型升级吗?——基于专利申请数据的经验分析[J].财经研究,2018,44(12):126-137.

[13]Riley R, Bondibene C R. Raising the standard:minimum wages and firm productivity[J]. Labour Economics, 2017, 44:27-50.

[14]陈乐一,文维.我国最低工资标准对经济波动的影响[J].贵州社会科学,2020(6):116-125.

[15]Botero J C, Djankov S, Porta R L, et al. The regulation of labor[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(4):1339-1382.

[16]Neumark D, Wascher W. Minimum-wage effects on school and work transitions of teenagers[J]. American Economic Review, 1995, 85(2):244-249.

[17]刘贯春,张军,陈登科.最低工资、企业生产率与技能溢价[J].统计研究,2017,34(1):44-54.

[18]林炜.企业创新激励:来自中国劳动力成本上升的解释[J].管理世界,2013(10):95-105.

[19]王雷.劳动力成本、就业保护与企业技术创新[J].中国人口科学,2017(1):71-80,127.

[20]黄德林,陈永杰.农民工职业技能培训意愿及影响机理研究——基于武汉市、厦门市、沧州市的实证调查[J].中国软科学,2014(3):68-75.

[21]Neumark D, Wascher W. Minimum wages[M]. Cambridge:MIT Press, 2008.

[22]Owens M F, Kagel J H. Minimum wage restrictions and employee effort in incomplete labor markets:an experimental investigation[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 73(3):317-326.

[23]许和连,王海成.最低工资标准对企业出口产品质量的影响研究[J].世界经济,2016,39(7):73-96.

[24]李后建.最低工资标准会倒逼企业创新吗?[J].经济科学,2017(5):95-112.

[25]Medrano-Adán L, Salas-Fumás V, Sanchez-Asin J J. Heterogeneous entrepreneurs from occupational choices in economies with minimum wages[J]. Small Business Economics, 2015, 44(3):597-619.

[26]张祥建,徐晋,徐龙炳.高管精英治理模式能够提升企业绩效吗?——基于社会连带关系调节效应的研究[J].经济研究,2015,50(3):100-114.

[27]孫维峰,黄祖辉.国际多元化、行业多元化与企业创新投入[J].研究与发展管理,2014(1):52-62.

(责任编辑:墨 彦)