看戏时该吃点啥?

楚小风

泛舟新安江,游走白墙间,春日里有油菜花田翻覆金“浪”、林间山笋冒出尖角,秋季又有火红柿果结得喜人、风吹来都是农家院子里薯干的甜香,若适逢夕阳斜照,还能看见小村落间升起袅袅炊烟。街头巷尾,石头馃、毛豆腐在油亮的锅中炕出焦香;徽菜店里,一条鲜嫩肥美的“桃花鳜”被烹出各式花样。进了这好山好水的徽州地界,叫人如何能忍住馋虫,不尝一口当地味道?

然而,仅仅饱个口福未免太过平淡,去乡里参加一次“花朝会”,那才算当了一回地道的“徽州人”:挤入参加盛会的人潮中,追上欢舞在前的“板凳龙”,花灯流彩,人声鼎沸,一旁徽剧班子奏起锣鼓,看那表演的童伶架势开唱,好一段正宗“二黄腔”……

徽派风味,雅俗共赏从游子的包到国宴的席

秋日里走入徽州乡间,可见家家户户晾出筛子“晒秋”,火红辣椒、扁圆柿饼、金黄南瓜、贡菊、玉米,“万物”皆可“晒”,与其说“晒秋”不如说是村民们在“赛秋”,争相“比赛”“炫耀”秋天的丰收。

来到“徽州府”古城歙县,沿街游玩赏乐,走得腿脚疲乏,不妨光顾街边小吃摊,等老板烙上一个石头馃:沾满白面的双手,一边托着面饼,一边往里舀入五花肉丁和炒黄豆粉拌成的馅心,再揪起饼边,裹馅儿、封口,往捏合处撒上几颗芝麻,以擀面杖推平。巴掌大的馃子往平底煎锅里一摊,即刻油花四溅、滋滋作响,不等它被烫得鼓胀,又压上块儿状如印章的干净青砖,边炕边按动砖块。内馅儿油脂渗入面皮,香味也随之幽幽飘出,勾得人食指大动。待馃子炕熟,定要趁热品尝,一口咬下,香气扑鼻,滋润味美。如此石头馃,当地人形容吃上它的食客被“打三个巴掌都不放”,难怪能得乾隆皇帝一声赞,还使胡适喜爱成痴、念念不忘,称其为“国馃”。

石头馃的内馅儿也可凭喜好选择,熟黄豆粉、干香椿芽拌肉丁咸鲜可口,爱吃辣的,可以往里另加红椒碎;红豆粉、黑芝麻拌糖则叫嗜甜者爱不释手;老年人牙齿不利,便用植物油代水调制面皮,烤出来软糯喷香。好馃也“知时节”,清明前后,能吃上色如翡翠、清香细腻的艾叶馃;金秋时节,能碰见馃色鲜黄、外皮焦脆的苞芦(玉米)馃。做好的馃十天半月都不会馊,自然也成为当年徽商外出必备的食物——由母亲、妻子精心制作的馃,每口嚼来都是故土的香味。

打开“徽骆驼”们的包袱,除去这馃,一定还能找见另外两样吃食:毛豆腐、臭鳜鱼。徽州美食中,名气最大的莫过于它们。毛豆腐选用一种名为“六月黄”的黄豆作原料,制成豆腐后进行人工发酵,使其表面生长出一层白色茸毛(菌丝),色清如雪,刀切似玉,坠地不碎。在徽州,无论是街头巷尾,抑或田間地头,都极易邂逅挑着毛豆腐担子售卖的男女。担

子上一头是火炉、平底锅,另一头是毛豆腐、香葱、香油和辣椒糊,有人买便剜下两块入锅煎炕,待毛豆腐两面金黄,再涂以佐料、撒上葱花。如此做成的毛豆腐,色泽斑斓相间如同虎纹,鲜醇爽口,回味无穷。将它从街头搬上桌席,便有了一个好听的名字:虎皮毛豆腐。

臭鳜鱼不像毛豆腐一样可以摆摊叫卖,却是徽菜馆中不可或缺的一道名菜。两百多年前,沿江一带的鱼贩将鳜鱼运至徽州山区出售,途中为防止鲜鱼变质,采用铺一层鱼、洒一层淡盐水的办法将其装入木桶,经常上下翻动。如此行路七八天,抵达徽州各地时,鱼鳃仍是红色,鳞不脱,质未变,表皮散发出一种似臭非臭的特殊气味。人们食用时,只需将表面洗净,热油稍煎,细火烹调,非但没有臭味,反而肉质劲韧,鲜香无比。臭鳜鱼制法流传至今,徽厨们不再使用桶鱼,而是选用桃花盛开、春汛发水时徽州自产的“桃花鳜”,用盐或浓鲜的肉卤腌制,再以传统的烹调方法烧成。

随着徽商的发迹,徽派风味曾盛极一时,徽菜馆遍布江南,游子们惦念的故乡美味被送上达官贵人们的宴席,徽厨的手艺也被代代传承下来。徽州高厨们,无一例外,必经一番勤修苦练才能摸到传承与创新的命门,登堂入室;徽菜正是在他们手中被发扬光大,成为国宴佳肴。

徽菜大师孙丙如就是高厨之一。他从师父手中学来的,是一道以鳜鱼与羊腰窝肉为原料制作的名菜,“鱼咬羊”。“做这道菜的最大难点,就是鱼骨要全部取出,但鱼身还不能破,它要像口袋一样,把羊肉包裹在里面。”孙丙如一面解释,一面捏住鱼鳃、送刀刮肉,不出五分钟,便干净利落地从鳃中拖出整块鱼骨。如何掌握脱骨“神技”?他的诀窍只有一个字:“练”。从小学徒练成徽菜大厨,拥有扎实的基本功后,孙丙如创造了无数新菜,最满意的作品,仍是一道“练”出来的“冬笋鸡丝汤”。歙县的笋、新安江的虾、徽州火腿……用“徽味”原料,粗菜细做,使这道汤“看似平平无奇、实则内藏乾坤”:汤底是历经十五道工序,耗费近四小时才吊出的“清汤”,火候讲究,汤色透亮如泉;笋丝、火腿,大小相同,长短一致,刀工精细。一碗人们耳熟能详的汤,不仅体现了十足功夫,更凭其清雅淳朴的特点入选了国宴。当地质朴的食材在徽厨手中脱胎换骨,从街边小摊到大雅之堂,厨师的匠心在传承,徽派风味也深入人心。

民风民俗,乡土记忆热热闹闹的节日庆典

若想一次看够琳琅满目的徽菜样式,不如趁正月十八,到绩溪县参加一次佳节庆典“赛琼碗”:造型各异的徽菜数百碗,成列成行摆呈桌上,足以让人大饱眼福。

绩溪“赛琼碗”的习俗沿袭了一千多年,本是為纪念隋末农民起义领袖汪华所举办的活动。相传正月十八是汪华的诞生之日,起初由绩溪汪姓民众发起祭拜,后沿传至他姓氏族。从正月十五至二月二十五日,人们轮流在宗祠、村庙举行“花朝会”,盛会活动包括闹花灯、敲锣鼓、放鞭炮、抬会猪、摆供献、诵祭词、燃香烛、拜汪公等。后来上供祭品时越摆越多、规模越办越大,摆供献就发展成了“赛琼碗”。据《绩溪县志》记载:“庙会和祠祭赛琼碗,每家至少做3盘菜摆于祠堂、庙堂用作祭品。西坑村庙会琼碗,有24行288碗。北村程姓40岁男子祭灶,赛琼碗也五花八门。”

如今,随着“中国绩溪徽菜美食节”的举办,传统“花朝会”也重新焕发光彩,一套完整的仪式还原出古时情景:“仕女”如列,花灯巡街,彩旗翩翩;已有百年历史的徽剧童子班粉墨登场,个个小童脸抹油彩,瞪眼扬头,娇憨可人。此后,唢呐响起,踩高跷、神像巡行、演狮舞龙,焰火缤纷,香火缭绕,“汪公大帝”被请上髙位。

汪公像前,大案桌上顺次摆着大红神烛、清茶、美酒、糕点、三猪三鸡三鱼。再往后是一行行琼碗,都选用大号描金画彩的景德镇瓷碗,碗沿贴上金箔、彩纸,盛以各色供品:“丹凤朝阳”“鱼跃龙门”“福寿满堂”……各色乡土美食被冠以吉祥名字,菜式精致,赏心悦目。前来参加盛会的人们,一面欣赏民俗演出,一面品评乡厨技艺高低。“赛琼碗”亦成了各路徽厨“争奇斗艳”,角逐手艺的“练兵场”。

正月里到徽州乡村,能赶上的民间盛会除了“赛琼碗”,还有元宵节的“板凳龙”。据《休宁县志》载:“从正月十三到十八,海阳、万安、五城、潜阜、溪口以及各乡较大村族,均有闹龙灯活动,间以鸟、兽、鱼、虾等小型花灯,以及采莲船、蚌壳精、高跷、抬阁、地戏等游艺,以元宵夜最热闹。”其中“闹龙灯”便是指“板凳龙”,过去徽州的乡土人家里,皆备有专门舞“板凳龙”的器具:木质长凳挖有一个放灯的洞,并且可以卡住其他凳子、手提竹编灯笼、香等。元宵前,全村齐聚商量,谁家今年添了新丁便能舞龙头,若几家同时添丁则抓阄决定,抓中的舞龙头,其他舞龙尾或龙头的后一节,以此类推。

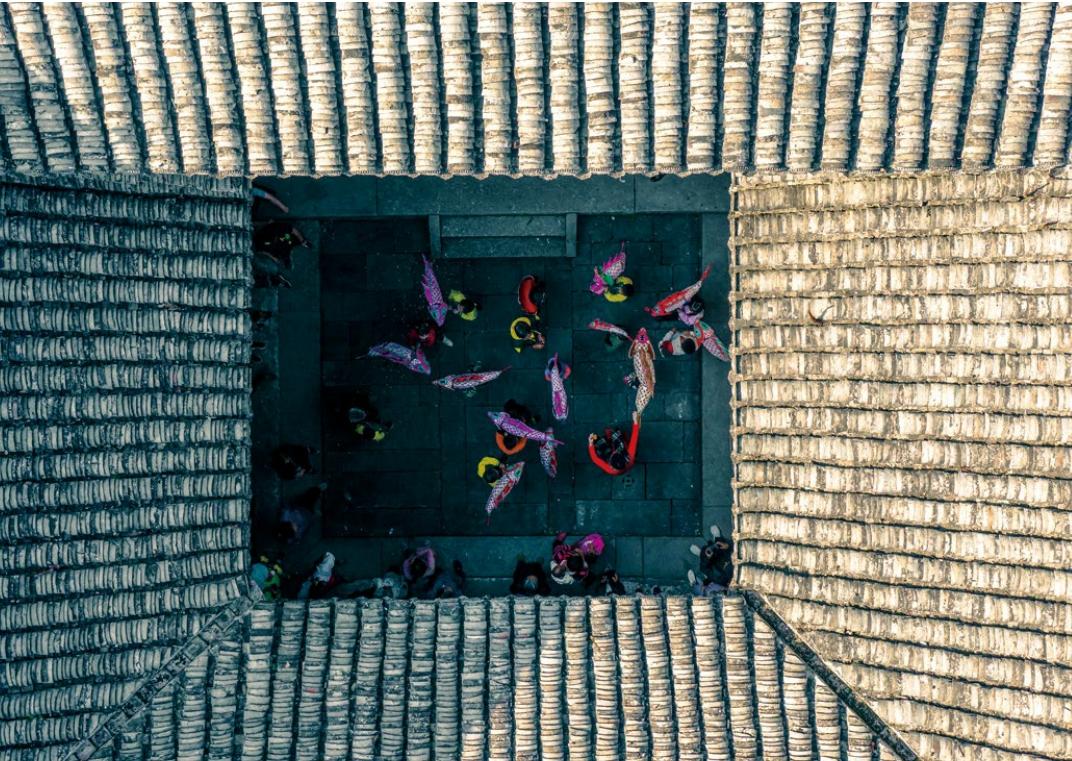

元宵这日,待天色将黑,各家将板凳、灯和香准备好:灯挂于板凳洞下,香插于洞上方。炮竹声一响,锣鼓齐鸣,“龙头”欢跳舞出家门,人们热闹吆喝、小孩前后追嚷,“龙头”被簇拥着绕村一周,舞向下一家。下一家则早早有人门口“望风”,眼见“龙”快到了,则放炮竹迎接。龙舞进家,便将自家板凳接至其后,如此,全村参与人家的板凳连成一条“板凳龙”。最后,这条“龙”还会来到村中集体活动的空地,板凳和花灯在人们手中上下跳动、快活“起舞”,待舞到尽兴方止。事后,人们将相聚喝酒吃菜,聊起各家乐事,享受农闲期最后的肆意轻松。

过去的徽州人以此些盛会祈神免灾,保佑土地丰收,风调雨顺。时至现在,各类盛会中祈神的成分逐渐减少,更多转变为民间集体娱乐活动,而这些活动聚合族类、联结群体的作用,以及缅怀祖先、团结进取的人文内核始终不曾改变。

古戲台前回味徽剧流芳百年的名伶之声

从前,参加完乡里盛会,便又到了徽商们启程的时候,这次,游子不再只背个装吃食的包袱,随之同去的,还有那热闹了整场“花朝会”的戏班子。

汉唐以来,中原文化的融入,特别是南宋建都临安之后,南戏北上,北戏南来,使徽州成为诸腔并陈、百戏竞艳的地区之一。各种戏曲样式你方唱罢我登场,煞是热闹。明清两代,徽商崛起恰好遇上戏曲大繁荣,“商路即是戏路”,二者互相成就。以至于后来“徽俗最喜搭台唱戏”,徽州人每逢重要活动都爱听上一出戏。

歙县人潘之恒在《亘史》《鸾啸小品》等著作中记载了古时演出的盛况:明万历二十八年,在徽州府邑城东郊举行的迎春赛会上,搭了36座戏台,不仅本地戏班上演,还有来自吴越的优伶,结果本邑15岁、艺名为武媚娘的姑娘夺魁,潘之恒为之作《武媚娘传》。可见当时徽州本土已有非常出色的戏曲演员。不过,那时唱的不是如今的徽调,而是徽调形成过程中出现的“徽昆”。徽剧腔调的形成,历经了三个阶段:明嘉靖年间,江西弋阳腔传入徽州,当地艺人学唱时,“错(杂)用乡语”,与徽州的土语音调相结合,“改调歌之”,形成徽州腔;后来昆曲风行,与徽州腔融合成更加系统的昆弋腔,变得更加优美、细腻和华丽,徽州艺人称之为“徽昆”;明末清初,西秦腔等北方乱弹声腔传入安徽,演变成“拨子”,又与脱胎于南曲系统的“吹腔”融合,在安庆地区称“吹拨”;清乾隆元年(1736 年)左右,“吹拨”衍生出“二黄腔”,徽调由此定型。

徽州人爱戏,徽商发迹后更是养起了家班。清代,三庆班、四喜班、春台班、和春班,在当时被称为“四大徽班”,名声广传。四者在表演上各有所长、各具特色,在民间流传着这样的美誉:三庆班的轴子、四喜班的曲子、春台班的孩子、和春班的把子。“轴子”(音“咒”)意指三庆班擅长演有头有尾的整本大戏;“曲子”则指昆曲,四喜班擅长演昆腔剧目;“孩子”是童伶,春台班的演员以青少年为主,生气勃勃;“把子”是指武戏,和春班的武戏火爆,打斗精彩,最受欢迎。

乾隆五十五年(1790年),是为乾隆帝八十大寿。大臣和珅深知皇上爱听戏,便提出“内府的班子不足以娱上意”,建议招各地戏班子,尤其是久享盛名的徽班进京。在闽浙总督伍拉纳的推荐下,活动于江南一带的三庆班首次入京,为乾隆帝祝寿。彼时,十七岁的高朗亭已是班中小有名气的旦角,也随班来到京城。班子没能踏入皇宫,而在前门大栅栏搭起戏台,演给往来其间、五行八作的老百姓看,以表普天同庆、与民同乐之意。高朗亭上台一开嗓,其演技之精湛、腔调之动听,不仅搏了个满堂彩,三庆班也因此名声大噪。

为乾隆帝贺完寿,三庆班并未回到江南,高朗亭接掌班子,领一众演员在京城站稳了脚跟。乾隆六十年(1795年)成书的《消寒新咏》记录高朗亭20岁时的演技道:“在同行中齿稍长,而一举一动,酷似妇人……善南北曲,兼工小调……”不仅如此,哪怕年过40,高朗亭应戏迷和后辈的要求登场演出时,仍呈现异彩,惹人赞叹:“其丰颐皤腹,语言体态,酷肖半老家婆,直觉耳目广新,心脾顿豁……”在执掌三庆班期间,高朗亭还被清廷委任为北京戏曲艺人团体“精忠庙”第一任会首,领头筹办公益事业,扶危济困,救急帮穷。有三庆班领头在前,其他徽班纷纷效仿,陆续入京,京剧的种子便在这名伶际会中悄然发芽。

如今,虽然戏曲已淡出人们的视野,也鲜有新人愿坚持吃这学戏的苦,但在徽州村落中的古戏台上,仍时有飞出慷慨唱词之声——简单的排场、冷清的坐席,台上伶人一起调,或悲或喜、或哀婉或诙谐,“人生如戏”尽在词中……