克罗恩病并发肠外瘘7例临床特征分析

贠建蔚,金 晶,高峰鸿,刘子燕,黄晓俊,王 祥,张德奎

兰州大学第二医院消化科,甘肃 兰州 730030

克罗恩病(Crohn’s disease,CD)是一种病因尚不完全明确但可以累及全身多器官和系统的炎症性肠病,肠外瘘是该病的一种严重并发症。本文回顾分析了我院收治的7例CD并发肠外瘘患者的临床资料,以期提高对该病相关诊断和治疗的认识。

1 资料与方法

1.1 研究对象研究对象为2014年6月至2019年6月兰州大学第二医院收治的7例CD并发肠外瘘的患者。收集所有研究对象的发病年龄、性别、症状、病程、手术史、辅助检查、治疗及预后等基本资料;影像学检查(主要包括腹部增强CT和MR小肠平扫及动态增强扫描)、血脂、血常规、肝功、红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)、病理检查等辅助检查资料。所有患者的诊断均有活检或术后大体标本病理支持。

1.2 方法对7例研究对象的上述资料按“一般资料和病史特征”,“治疗方法及预后”,“检验指标和营养状态”,“肠镜、病理及影像学”等四个方面进行了回顾性分析。

2 结果

2.1 一般资料和病史特征7例患者中,男6例(85.71%),女1例(14.29%);发病年龄16~45岁;6例以“右下腹痛”起病,1例因“纳差消瘦”行肠镜检查提示回盲部肿物,术后病检证实为CD。病程1~14年。所有病例肠外瘘发生前均有肠道手术史,5例在起病初期因考虑“急性阑尾炎”行阑尾切除术(71.43%);手术后发生肠外瘘的时间长短不一,最长8年,最短的在术后1个月内伤口愈合过程中即出现肠瘘(2例,28.57%)。肠外瘘反复发生2例,均为病程较长者,其中病程10年者发生4次,病程14年者发生2次。肠外瘘的部位主要集中在吻合口(3例,42.86%)和吻合口邻近大肠(2例,盲肠、升结肠各1例)及回肠(2例),距离吻合口最远15 cm(见表1)。

2.2 治疗及预后7例患者累计发生的11次肠外瘘中,经药物治疗愈合3次(27.27%),均为阑尾切除术后吻合口溃疡样病变致瘘,其中英夫利昔单抗(类克)治疗愈合1次,类克联合硫唑嘌呤治疗愈合1次,糖皮质激素治疗愈合1次;以再次手术为主、联合类克、硫唑嘌呤、美沙拉嗪等药物治疗愈合8次(72.73%),其中单纯手术治疗愈合2例(18.18%)。另外所有患者治疗过程中均给予短肽型肠内营养加强支持治疗。在截至目前为期5年的随访过程中,瘘治愈后(多次发生者以最近一次治疗愈合计)最长4年无复发,药物(病例4)和手术治疗(病例7)各1例。此外,同时合并其他并发症者2例(28.57%),为病程最长的2例,其中病程14年者尽管其2次肠外瘘均经药物治愈,但该患者在后期随访中发生肛周脓肿和肛瘘,经肛瘘挂线术治愈。病程10年者肠外瘘发生4次,病程中合并腰大肌脓肿经手术治愈。上述一般资料和病史特征等临床资料如表1所示。

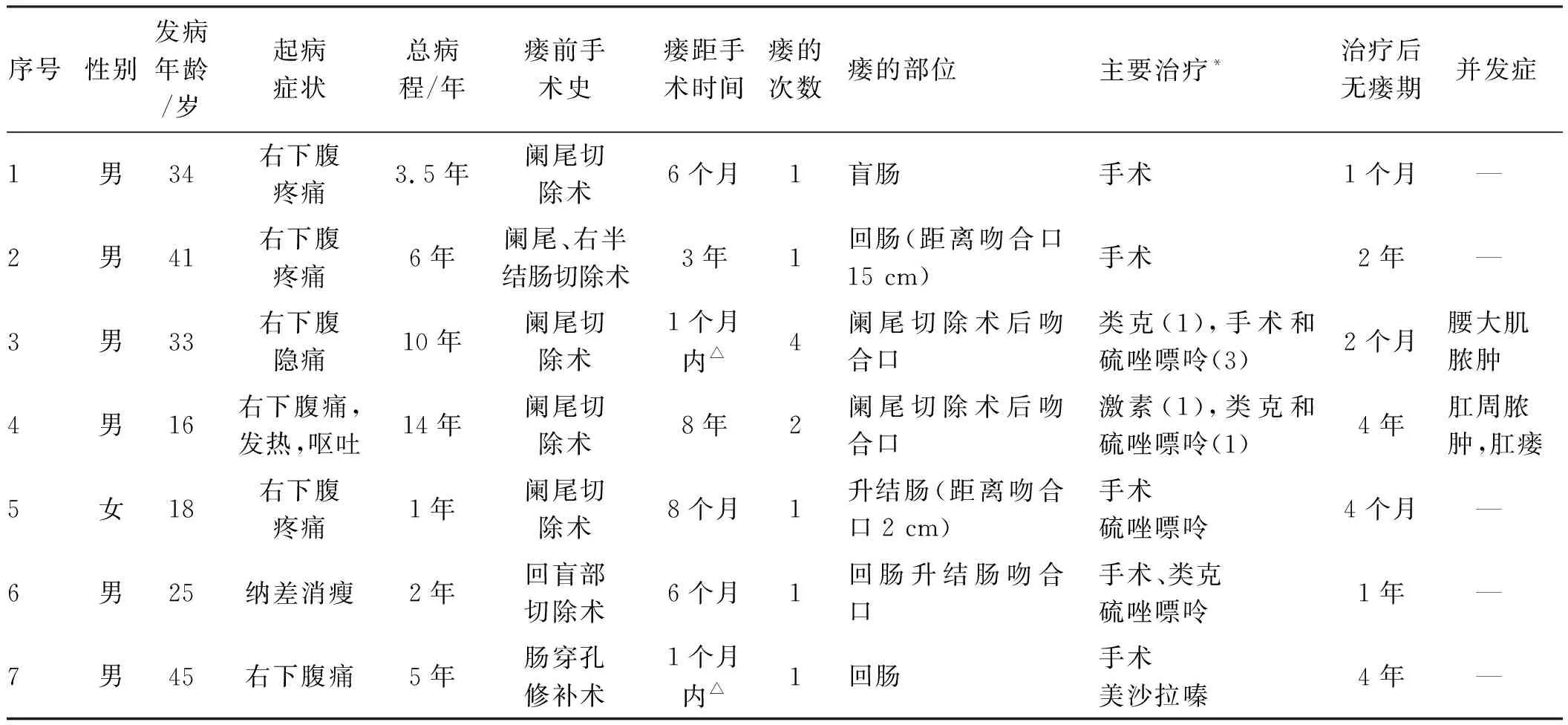

表1 7例CD合并肠外瘘患者基本临床资料Tab 1 Basic clinical data of 7 patients with CD complicated with external intestinal fistula

2.3 检验指标和营养状态炎性指标方面,7例中有4例(57.14%)中性粒细胞比例(NE%)升高;全部病例的ESR和CRP均升高。营养状态方面,7例中有4例(57.14%)有轻-中度的贫血,血红蛋白(HGB)最低89 g/L;3例(42.86%)存在低白蛋白血症,白蛋白(ALB)最低19.1 g/L;BMI最高21.73 kg/cm2,最低13.84 kg/cm2。血脂方面,7例中有5例胆固醇(CHOL)和低密度脂蛋白(LDL)降低(71.43%),有2例甘油三酯(TG)和高密度脂蛋白(HDL)降低(28.57%);除1例TG升高外,血脂其他成分均未见升高。同时我们发现有4例患者直接胆红素(DBIL)轻度升高(57.14%),最高10.9 μmol/L,但所有病例总胆红素均正常。辅助检查中的部分化验指标及患者BMI资料详见表2。

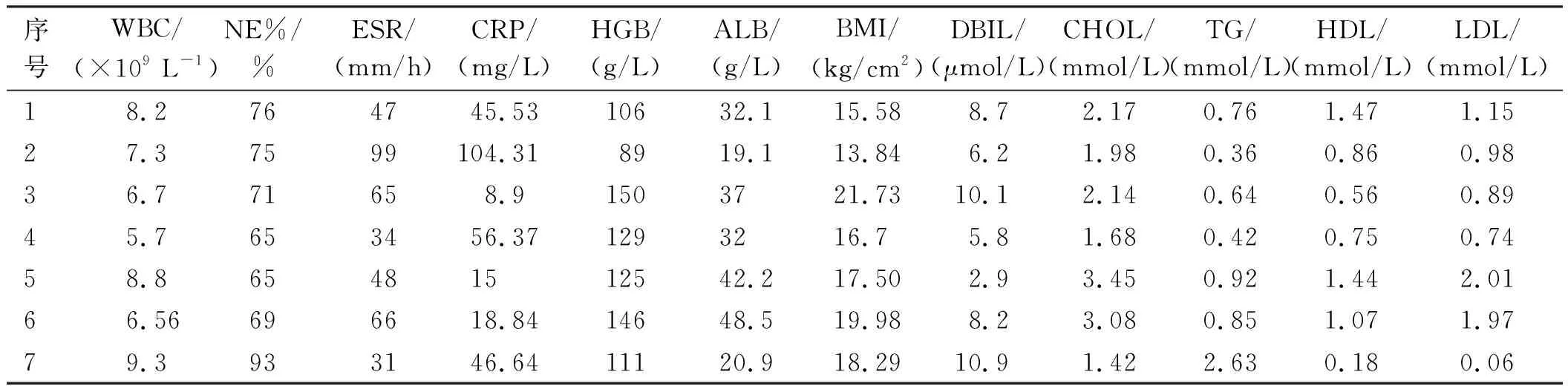

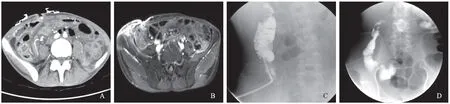

2.4 肠镜、病理及影像学7例患者的肠镜检查均见吻合口及邻近回结肠溃疡,溃疡多较深大,形态多不规则,基底较平,覆白苔,因肠腔狭窄变形或溃疡较大,故多难以完整暴露;病变部位肠壁僵硬、肠腔狭窄,内镜难以通过或勉强通过(见图1)。只有1例患者内镜下发现瘘口,冲洗后腹壁瘘口可见粪水流出;7例患者的病理检查均未查见典型的非干酪型肉芽肿,而多符合溃疡改变,故最终诊断由病理检查结合临床特征做出;影像学检查方面所用的方法包括腹部增强CT、MR小肠平扫及动态增强扫描和经腹壁漏口造影检查,可见腹壁瘘口、腹腔脓肿、经漏口造影后发生瘘的肠段造影剂迅速充盈等改变(见图2)。

表2 7例CD合并肠外瘘患者部分检查指标Tab 2 Partial indexes of 7 patients with CD complicated with external intestinal fistula

图1 电子结肠镜下不同形态的吻合口溃疡样病变Fig 1 Marginal ulcer of different shapes showed by electronic colonoscopy

图2 影像学表现A:腹部增强CT示:右下腹腹壁缺损,肠瘘形成;B:腹部增强MR示:右下腹腹壁缺损,瘘与肠管相通;C:经瘘口造影示:漏口与盲肠相通,盲肠瘘;D:经瘘口造影示漏口与小肠相通,小肠瘘

3 讨论

CD是一种主要累及回肠末端和邻近结肠,但不局限于上述部位而可以发生在全消化道的以阶段性分布和累及肠壁全层为特点的非特异性的炎症性肠病[1-2]。以前认为其好发于发达国家和地区,如欧洲、北美等,但近年来临床实践和相关报道表明,和全球一样,我国CD的发病率也呈增加趋势,而且全球范围内无彻底治愈该病的方法[3-4],因此,CD的诊断和治疗备受消化内外科医师和患者的重视。CD的发病机制尚未完全明确,当前研究认为环境、遗传、免疫、肠道微生态等众多因素均与其发病有关[5-8]。

截至目前尚无根治CD的方法,加之其临床病程多呈现缓解和复发交替的特点[3],反复的发作或多次的手术都会严重影响患者的生活质量。同时其诊断为排除性诊断,故而CD的临床诊疗相对于其他肠道疾病具有一定难度。随着病程的延长和病情的进展,可能发生肠瘘、腹腔脓肿、肠梗阻等严重而复杂的并发症[9],进一步增加治疗的难度。有报道认为,在疾病的初期,炎症占主导地位,各类并发症的20年累积发生率达到60%,病程达40年的患者大多数发生并发症[10]。尽管近年来英夫利昔单抗、硫唑嘌呤、肠内营养制剂等内科治疗积累了一定经验,但手术治疗仍是CD发生上述并发症时的主要治疗方法。同时由于术后复发率较高、不少存在肠外瘘等并发症的患者甚至需要多次手术,因而内外科治疗的默契配合显得十分必要[11]。

肠外瘘是CD较为常见且严重的并发症,多因溃疡性病变穿透肠壁全层、与周围器官组织粘连等因素引起。李铁良等[12]报道,41.18%的患者在误诊为“急性阑尾炎”切除阑尾后发生肠瘘。本报道7例患者当中就有5例在起病初期被怀疑为“急性阑尾炎”而在基层医院切除阑尾(71.43%)。并发肠瘘的患者发生肛瘘的情况也明显增多。肠瘘常用的诊断方法有经漏口造影、增强CT、肠道MRI、常规消化道造影等。辅助检查方面除了低白蛋白血症等营养不良[13]的表现外,因炎症反应的存在,多数患者有CRP的升高[14]。

肠外瘘的治疗方法包括类克等生物制剂、肠内营养治疗、硫唑嘌呤等免疫抑制剂、糖皮质激素和外科手术。但考虑到患者的营养状态和肠道甚至腹腔可能存在的比较明显的炎症反应,故而急诊手术是不推荐的[11,14]。类克作为抗肿瘤坏死因子-α(TNF-α)单克隆抗体的一种,主要通过抑制CD免疫炎症发病机制中作为前炎症因子的TNF-α发挥治疗作用。2007年经我国食品药品监督管理局批准用于CD的治疗,该类药物在全球得到日益广泛的应用,并在诱导缓解和维持治疗方面取得较好的效果,但从理论上讲,类克等抗TNF-α单克隆抗体对参与CD的其他重要细胞因子如IL-1、IL-6、IL-13等的致病作用的干预存在局限[15]。肠内营养不仅可以有效改善大部分CD患者存在的低蛋白血症、消瘦等营养不良的问题,在此基础上还可以减轻肠道炎症、促进黏膜修复、减少术后复发;甚至有观点认为其在诱导和维持缓解方面的有效性不亚于药物和手术,推荐其替代糖皮质激素作为儿童和青少年CD活动期诱导缓解的首选治疗[16],但也有学者不赞同肠内营养对儿童CD可以保持5年甚至更长时间有效的观点[17]。免疫抑制剂硫唑嘌呤可以通过抑制T淋巴细胞、调节免疫来促进病情缓解,但起效慢。鉴于各种内科治疗方法存在不同的局限,类克联合硫唑嘌呤、类克联合肠内营养、硫唑嘌呤联合糖皮质激素等联合方案的应用日益广泛,且较单一治疗方法取得更好疗效。

本研究显示,合并肠外瘘的患者以男性、中青年为主,71.43%的患者在发病之初误诊为“急性阑尾炎”行阑尾切除术,与CD相关报道基本一致。病程越长,肠外瘘复发的概率随之增加,需要手术干预的概率相应增加。肠外瘘的部位主要集中在吻合口和邻近肠段。合并症方法,并发肛周脓肿和腰大肌脓肿各1例,发生率比较低。辅助检查方面,57.14%的患者NE%升高,全部病例ESR和CRP升高,提示CD并发肠外瘘时患者体内存在炎性反应;57.14%的病例存在轻-中度的贫血,42.86%的病例存在低白蛋白血症,71.43%的患者BMI低于18.5 kg/cm2、血清CHOL和LDL低于参考值下限,提示该类患者总体营养状况欠佳。在治疗方面,与相关研究一致,类克及其联合硫唑嘌呤有利于促进瘘口愈合和减少复发,但对于病程长、反复发作的肠外瘘,手术仍然是最后的选择。本组病例肠外瘘手术治疗后,随访中疗效最好的截至目前4年无复发(术后口服美沙拉嗪治疗)。

此外我们的分析发现,7例中有4例(57.14%)DBIL轻度升高,所有病例尿酸水平均正常。在既往研究中,关于CD患者胆红素水平变化的讨论仅见于CD合并自身免疫性溶血性贫血时胆红素水平的升高的报道[18],以及Su等[19]报道在探讨氧化应激与CD的关系时发现,低胆红素(包括DBIL和间接胆红素)和低尿酸水平与CD炎症活动呈负相关,在CD患者上述指标低于健康对照组。这些报道将为进一步研究CD患者胆红素水平变化的机制及其意义提供线索和参考。

综上所述,CD是一种病因不明、难以彻底治愈、缓解和复发交替的非特异性肠道炎症性疾病,尤其是合并肠外瘘的患者,病情更加复杂,诊疗难度更大,严重影响患者生活质量。通过我们的分析提示:(1)临床日常工作中要特别警惕将初发的CD误诊为急性阑尾炎而盲目切除阑尾,为明确诊断完善肠镜等检查十分必要;(2)应该重视类克、硫唑嘌呤、肠内营养等对CD并发肠外瘘的治疗作用,手术是上述方法疗效不佳时不得已但又不可避免的治疗方法;(3)加强对患者的宣教和随访,规范治疗,尽量避免发生对患者造成严重危害的肠外瘘等并发症;(4)CD并发肠外瘘患者治愈后随着病程延长,复发和发生其他并发症的可能增加;(5)CD患者胆红素水平的变化可能有一定规律,但我们的结果与当前相关研究不完全一致,有待后续研究进一步探讨。尽管我们的分析存在样本量较小的局限,希望通过前述CD合并肠外瘘临床特征的分析和相关文献的复习,为CD合并肠外瘘的诊疗提供参考。