类鼻疽伯克霍尔德菌肝脾脓肿超声造影表现1例

高玲,时莹瑜,卢强,四川大学华西医院超声医学科 四川省成都市610041

0 引言

类鼻疽病是人类与动物共患疾病,主要见于热带地区,临床表现多样化,多伴有多处化脓性病灶,缺乏特异性,与其他常见疾病如肺炎和登革热相似,非流行地区的类鼻疽病的诊断极具挑战性.影像学检查有助于该病的诊断,其中CT报道较多,超声造影检查报道较少.现将我院1例类鼻疽伯克霍尔德菌引起的肝脾脓肿超声表现报道如下.

1 病例简介

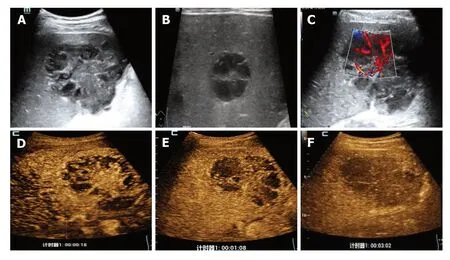

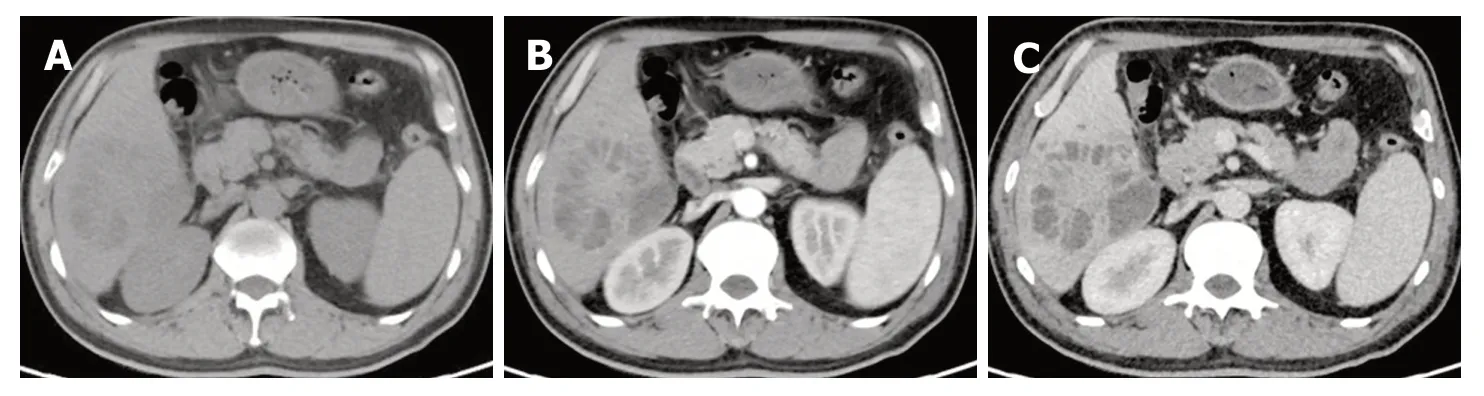

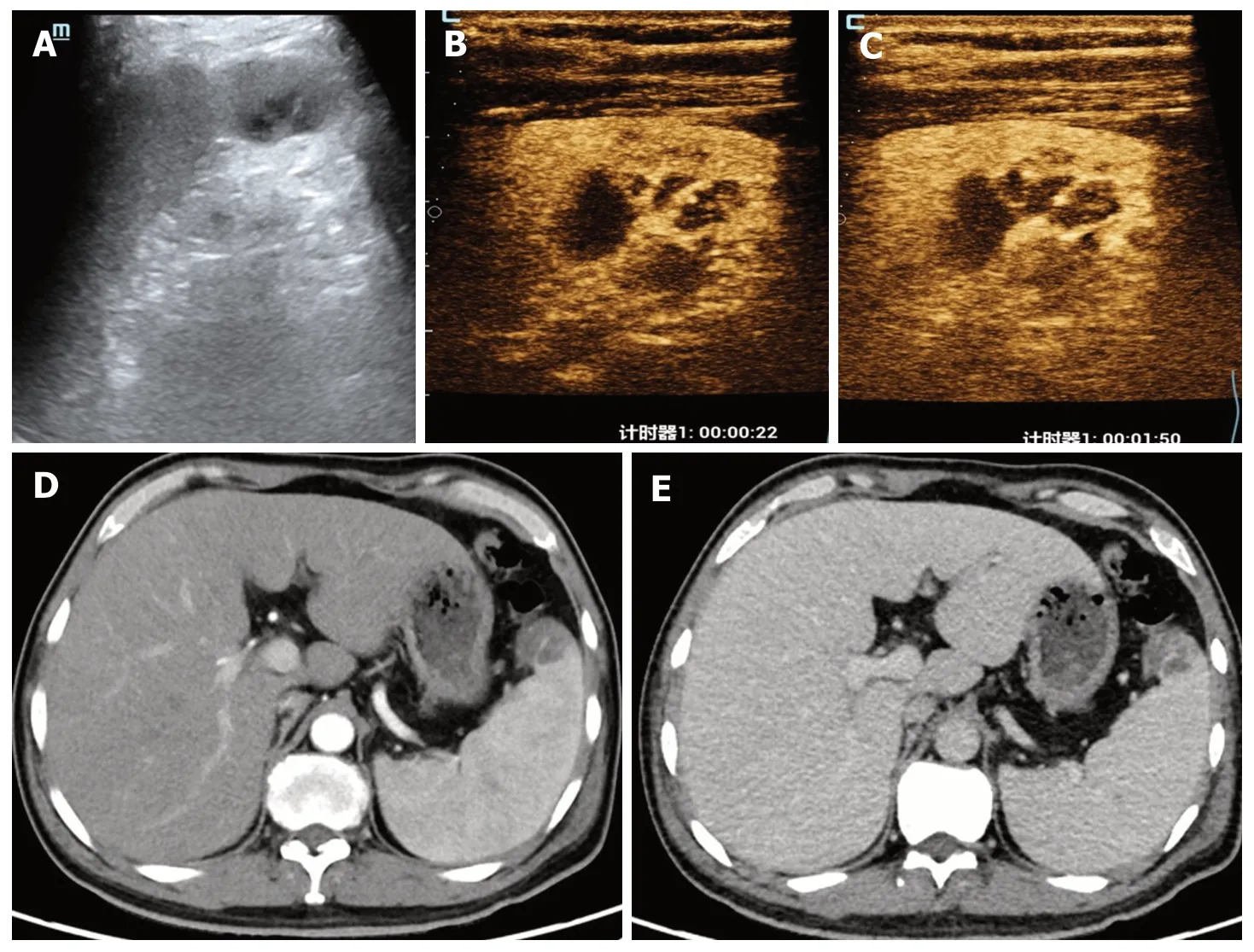

患者男性,49岁,建筑业工人,长期居住于海南省万宁市,入院前半月无明显诱因出现发热(最高体温39.8 ℃,间歇热)、乏力、头晕、纳差,就诊于海南省某医院,给与抗生素治疗4 d(头孢类,具体不详),自觉症状缓解,但体温控制不佳,遂于2020-11-14就诊于我院急诊科.否认肝炎、结核或其他传染病史,否认糖尿病史.入院时体温39.2 ℃,脉搏102次/分,呼吸20次/分,血压109/65 mmHg,心率101次/分.血常规:白细胞计数(WBC) 7.70×109/L,中性分叶核粒细胞百分率(NEUT%) 87.7%,淋巴细胞绝对值0.27×109/L,单核细胞绝对值0.66×109/L.生化检查:碱性磷酸酶172 IU/L,谷氨酰转肽酶166 IU/L,白蛋白31.3 g/L,降钙素原 0.78 ng/mL,C-反应蛋白(CRP) 241.00 mg/L,血沉82.0 mm/h,葡萄糖16.40 mmol/L,糖化血红蛋白A1c 10.3%,后连续几日空腹血糖均大于8.6 mmol/L.甲胎蛋白、异常凝血酶原正常范围.疟原虫、肝包虫、血吸虫抗体阴性,真菌检查阴性,结核感染T细胞斑点试验阴性.急诊增强CT发现肝内多发稍低密度结节及肿块影,较大者位于右肝,大小约7.0 cm×6.7 cm,其内密度欠均匀,可见多发分隔,囊壁及分隔可见强化,周围见水肿带包绕.脾脏上极见直径约0.9 cm稍低密度结节.左肺尖见大小约1.4 cm×1.0 cm实性结节,边界清楚,怀疑炎性结节或肿瘤性病变等.2020-11-17的超声造影检查(图1)发现肝内多个分隔囊性团块,较大位于右肝,大小约9.9 cm × 7.5 cm,边界较清楚,形态欠规则,分隔较多,呈放射状排列,囊性部分主要位于外周,透声差,彩色多普勒示分隔上可见分支状血流信号.经外周静脉注入超声造影剂声诺维后,动脉期团块周边呈厚环状高增强,内部分隔呈高增强,门脉期及实质期呈稍低增强,囊性成分未见增强,考虑肝脓肿伴部分坏死.脾脏内散在分布类似回声结节,较大者位于上极,直径约1.0 cm,动脉期及静脉期增强方式与肝脏病变类似.根据患者的临床表现,实验室和影像检查,考虑感染性病变,转入感染科继续治疗,早期给予头孢曲松抗感染治疗,患者体温下降,但发热反复发作.(图2,3).

图1 肝脏超声图像.A:常规超声显示右肝分隔囊性占位,分隔较多,呈放射状排列(项链征);B:高频超声结果;C:分隔上可见树枝状血流信号;D:超声造影动脉期呈周边厚环状高增强,内部分隔呈高增强,囊性部分未见增强;E:门脉期分隔呈低增强;F:实质期图像.

图2 腹部CT图像.A:CT平扫右肝病灶呈“蜂窝状”,内较多分隔,排列呈放射状(钻石征);增强扫描动脉期及门脉期(B、C)囊壁及分隔可见强化.

图3 脾脏图像.A:常规超声显示脾脏上极分隔囊性占位;超声造影动脉期及静脉期(B、C)分隔可见增强,囊性成分未见增强;增强CT动脉期及静脉期(D、E)囊壁及分隔可见强化.

2 最终诊断

2020-11-23经血培养确定为类鼻疽伯克霍尔德菌感染,考虑肺、肝、脾占位为感染所致多处脓肿,2020-12-02行超声引导下肝占位穿刺活检,术后病理报告为炎性病变.

3 治疗

药敏试验对头孢他啶、左旋氧氟沙星、美洛培南、复方新诺明敏感,2020-11-23开始使用美罗培南1000 mg q8h+左氧氟沙星0.5 g qd静脉滴注14 d,2020-11-28患者体温开始降为正常,血常规检查阴性,症状明显缓解.2020-12-8改为口服头孢他啶+左氧氟沙星抗感染,于2020-12-12出院,继续口服药物治疗.

4 结果和随访 治疗效果和术后随访

2020-12-30,来院复查,常规超声示右肝查见两个囊实混合回声团,较大者位于右肝下份,较入院时明显缩小,大小约4.6 cm×3.3 cm,内见斑片状强回声,未见血流信号.脾脏内病灶消失.

5 讨论

类鼻疽伯克尔德菌(Burkholderia pseudomallei)是革兰氏阴性杆菌,是类鼻疽病(Melioidosis)的病原菌,被世界卫生组织列为B类生物恐怖制剂,该细菌存在于土壤和水中,广泛分布于东南亚和北澳大利亚,我国感染病例主要来自海南、广东、广西等地[1-3].在类鼻疽病流行地区,年发病率高达每10万人 50例[1].主要是通过接触含有致病菌的水和土壤,经破损皮肤而感染.类鼻疽伯克尔德菌感染后潜伏期1-21 d,危险因素包括糖尿病、过度饮酒、慢性肾脏疾病、恶性肿瘤等,多数起病急,急性败血症是其最严重的类型,病情凶险,病死率高达10%-40%[4-7].该病的诊断金标准是从临床标本中培养出类鼻疽伯克尔德菌[8],但培养时间较长,可能延误治疗,因此其影像诊断也十分重要.类鼻疽病最常见的临床表现是肺炎(36%),其次是软组织脓肿(33%),脓肿常见部位依次为皮下、肝脏、脾脏和肺部,也有前列腺和腮腺脓肿的个案报道.该病多为单器官受累,部分表现为多器官受累;多器官受累的病例中,多发脓肿比单发脓肿更常见,通常呈离散分布[9,10].类鼻疽病所致的肝、脾脓肿具有一些特征性影像学表现,包括脓肿离散分布,大小不等,脓肿内部呈多间隔,分隔呈放射状排列,Apisarnthanarak等人[11]将CT的这一特征命名为“项链征”,并指出这一特征是预测类鼻疽肝脓肿的最强预测因子,而其它非类鼻疽病所致的肝脾脓肿多表现为“蜂窝状”[10,12].超声同样可以观察到这些影像学特征.

6 结论

类鼻疽伯克尔德菌引起的类鼻疽病,病死率较高,临床表现多样化,诊断困难.本例患者常年居住于海南,并患有糖尿病,超声检查及CT均发现肝、脾多发、散在、大小不等的脓肿,多分隔,呈放射状排列,最后通过血培养出类鼻疽伯克霍尔德菌而确诊.值得注意的是,本例患者超声造影表现为动脉期周边呈厚环状高增强,内部分隔呈高增强,门脉、实质期呈稍低增强,有助于脓肿的诊断,加上脓肿分隔的放射状排列,肝脾多发,患者来自疫区,患有糖尿病,具有较强的临床辅助诊断价值,同时可明确脓肿内坏死范围,有助于进一步治疗方案的制订.超声造影检查方便、快捷,可作为类鼻疽病肝、脾脓肿的筛查手段,有助于辅助非流行地区的超声诊断.

——鼻疽