社区基金会如何动员资源

摘要:社区基金会在解决社区问题、回应社区需求、促进社区全面发展中具有积极价值,但此价值的发挥需要社区基金会资源动员力的保障,而现有研究很少涉及此方面。选择上海Y社区基金会作为研究个案,构建制度、网络与要素的分析框架,研究社区基金会动员资源的制度规范、结构配置与运作以及资源保障要素。研究发现,社区基金会为了与政府建立良好的组织关系,积极遵从制度规范与行政指向,但也通过参政议政等方式影响政府行为与决策,为资源动员争取条件。同时社区基金会也在积极塑造公益价值共识,推进形成資源动员的点、线、面、体网络结构,以开放系统的建立与主体融合促进资源动员空间的再生产,同时信任度与品牌化也是社区基金会动员资源的保障条件。

关键词:社区基金会;制度;网络;要素;资源动员

中图分类号: C916 文献标识码: A文章编号:2096–7640(2021)06-0061-09

近年来,社区基金会以解决社区问题、广泛动员社会资源与提供项目资助、可以调动多主体合作与多元参与的价值定位受到了政界、学界与实务界的广泛关注,并认为社区基金会的潜在价值可以破解我国社区治理困境与社区服务参与性不足的难题。[1]但在笔者看来社区基金会具有双重性,一方面它属于社区社会组织的范畴,另一方面它又是可以募集资财的财团法人,而社区基金会在社区治理与服务中积极价值的发挥更多地要依赖于它在动员资源、吸引不同资源主体的优势,这就涉及社区基金会何以动员资源的问题,对于此问题的讨论直接涉及社区基金会价值的实现。

一、价值与实践的缺环:社区基金会资源动员的起点

自从1914年银行家Rrederick H. Goff在克里弗兰成立世界上第一家社区基金会以来,社区基金会开始在全球范围内得以兴起并发展,也引发了国内外学者的广泛关注与讨论。

早期克里弗兰社区基金会的成立主要基于两个目的,首先是为慈善捐赠者提供咨询,其次是建立一种人人可以参与的慈善模式,提供资金分配与支持。[2]这就涉及社区基金会角色定位的问题。对此有学者认为社区基金会的首要任务是为捐赠人提供服务,大部分工作人员的时间都花在捐助者关系维持上,[3]需要通过财务人员与捐赠者建立捐赠基金,服务于不同类型的捐赠人和捐赠计划。[4]但也有学者认为对于那些成立年限较长的社区基金会而言,必须从一些实践项目或服务入手,创造一个让所有“兴趣个体”与“组织单位”合作的机会,[5]组织活动可以有效提供社区服务,优化社区自治与共治。[6]同时,社区基金会通过多样化的资源为捐赠者创造了一个链接社区发展的空间,为不同组织提供了参与政策探讨的平台,是一个中介组织。[7]10社区基金会通过本地化的资源,巩固了其作为“权力中间商”的作用,[8]为社区组织提供资源支持。社区基金会与社区组织之间是“天作之合”,有共同的社区发展目标,可以促进“社区治理机制”的形成,[9]是社区资本的建构者,为其他组织或个人提供桥梁、倡导亲社会态度和行为。[10]但随着各社会组织的广泛兴起,社区基金会面临着失去服务效率与效果的风险,[11]有学者认为社区基金会需要承担起社区领导者角色,[12]从培育战略联系、改变资源来源和促进绩效方面进行转变,创造服务点,支持制定战略和协作解决问题方案。[13]

此外,社区基金会的发展范式与主体关系也是现有学者的研究重点。就前者而言,从社区基金会产生之初,社区基金会就以银行模式长期存在,用于筹集资金、为捐赠人提供金融服务,之后出现了工作重点社区化与工作成果实践化的聚集模式。[14]我国既存在着以政府、企业、居民主导的社区基金会发展模式[15],也存在着区域性服务广泛、商业化运作的个人发起型社区基金会[16]。从侧面反映出我国社区基金会的发展定位与运作范式还处于探索阶段。就后者而言,西方学者认为社区基金会的兴起限制了国家力量的扩展,改变了社会结构与公民社会生态关系[7]9。在我国,社区基金会可以助力“社区去行政化”,为政府、市场与社区组织合作提供契机[17],但制度发展仍不完善,政府主导型社区基金会普遍存在资产持续性低、独立性差等问题[15],需要构建适应我国的社区公益支持体系[18],平衡与政府、居民、社区其他组织、驻区单位、组织内外及国内外关系[19]。

纵观现有的相关研究发现,社区基金会角色定位、发展模式以及组织关系的研究已经很充实,也积累了很多理论与实证经验,为我们进一步理解社区基金会发展提供了重要价值。但需要注意的是,社区基金会以上议题的形成或者价值的发挥在很大程度上取决于社区基金会在动员资源、吸引不同资源的主体优势,这就涉及社区基金会资源动员的问题。而现有研究对社区基金会资源动员的研究很少涉及,存在着社区基金会“应然”优势明显、“实然”操作不足的情况,而这也是本文的研究起点。在政府—市场—社会的框架下,政府可以凭借税收等强制力获得资源,市场可以通过营利获得资源,而作为社会主体的社区基金会在既没有强制力授权也没有市场营利性的情况下,应该如何动员资源则成为一个有待讨论的议题,这直接关系到社区基金会的生存、发展以及公益价值的实现。同时,关于社会组织资源动员,资源动员理论成为分析的一个重要视角,但需要看到资源动员理论更加侧重研究社会运动,认为社会运动是群体对成本与收益的权衡,强调组织和人际关系在社会运动中的关键作用,而空间环境、意识形态、话语分析、大众支持是重要策略。[20]但不同的是,社区基金会资源动员并不是建立在社会运动之上,这种资源动员现已成为组织生存与发展的常态化行动,用资源动员理论来解释社区基金会的资源动员行为会在一定程度上存在场域错误与情境偏离的情况,需要立足于社区基金会的自身特征基础上做出具体的理论分析。

二、制度、网络与要素:社区基金会资源动员的新解释

组织存在与发展的基础性条件是合法性身份的获得,正如斯科特所言“组织如果想要在它们的社会环境中生存下来发展,除了需要物质资源和技术信息之外,还需要其他东西,特别是它们还需要获得社会的认可、接受与信任”[21],而遵从制度规范则是获得社会认可与信任的重要方式。但制度具有双重性,它既可以是国家出台的一系列制度文本与法律、法规等正式制度,也可以指特定的传统民俗、价值认知、道德等非正式制度。社区基金会作为一种新生的慈善主体,在我国现有的体制环境下,以政策、法律为代表的政治制度所释放的权威性价值仍然可以直接影响到其生存与发展的空间大小。其动员社会慈善资源的行为一方面受到了国家政治制度的直接作用,影响到基金会动员资源时的策略选择,另一方面社会传统、区域文化习俗也会发挥作用。制度以此成为社区基金会动员资源的基础性要件。

没有一个组织可以实现对资源的完全控制,任何一个组织主体都需要与社会环境发生互动,这是寻找组织合作的具体表现,也是主体链接、动员资源的过程。潘光旦关于“社会学者的点、线、面、体”对我们理解社区基金会资源网络提供了很好的启示。他指出,点是指社会生活中的每一个人;而“点与点之间的刺激与反应”则构成了线,是社会学者讲的关系;线条之间的总和构成了面,面的不断累积构成了体,对于体的理解需要引入时间的概念,需要放置于纵向的时间链中理解,是個体与个体关系及关系积累层层递加、共同整合的结果。[22]在社区基金会资源动员的组织网络中,个体、群体与组织成为其最重要的行动主体,其为了获取组织生存资源必须与社会生活各组织主体进行互动,既要从个体性角度出发讨论如何动员个体资源,在个体与个体之间创造链接关系,也要考虑到法人行动的组织性,从各个群体、组织的经常性交往中获得资源。因此,关系网络中的点、线、面及体的形成成为社区基金会动员资源的发展性要件。

制度与网络在为社区基金会资源动员提供支撑之时,也为社区基金会资源动员提供了很好的方向。但要确保发展资源的持续增加就必须与不同资源主体建立良好的信任关系,以品牌化凸显组织优势获得资源支持优先权。就前者而言,它是一种明确的社会发展资本。普特南在《使民主运转起来》一文中花费了大量篇幅说明信任对于链接民众与社会发展的作用,在他看来,在一个共同体中社会信任可以从互惠规范(norms of reciprocity)与公民参与网络中得以产生,且信任水平越高,不同主体间合作的可能性就会越大,合作程度更加紧密有效。[23]对社区基金会而言,只有拥有良好的信任关系后才可以与政府、企业、同类组织、基金会与社区居民合作。就后者而言,品牌化需要结合组织的定位,是组织价值表现力的体现。现阶段我国的慈善资源动员存在着有限的资源量与无限的组织发展之间的矛盾,各组织之间的资源动员竞争性比较强,但从很大程度上讲公益资源的竞争实质则是慈善品牌的竞争,需要社区基金会在面对众多筹资机构的竞争中快速获得捐赠人第一印象,让捐赠人相信组织机构有践行公益价值、帮助完成捐赠人意愿的能力。信任关系与品牌化既是社区基金会资源动员的工具与手段,也是组织发展的基础性要素。

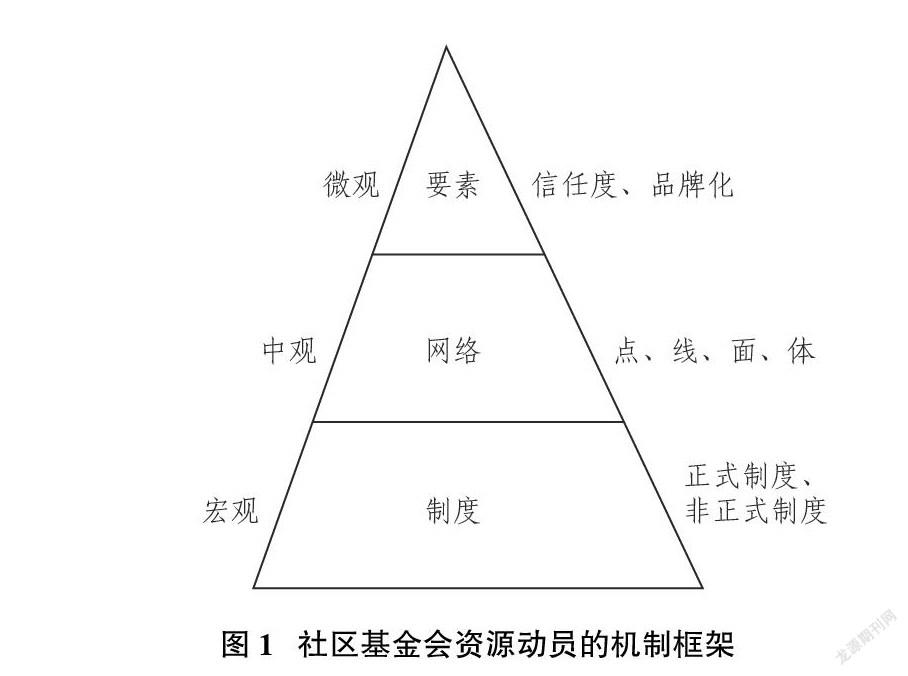

在现有的资源动员机制中制度属于宏观层面,从正式制度与非正式制度入手旨在解决社区基金会资源动员的合法性问题;网络属于中观层面,基于个体、群体与组织基础上形成的点、线、面、体成为网络建构的基本行动路径,解决的是资源网络何以形成的问题;而要素属于资源动员,需要微观层面的考虑,信任度与品牌化的基本面向成为社区基金会资源动员的基本工具与手段,具体如图1所示。此三者中,宏观制度是资源动员的基础性资本,中观网络属于资源动员的发展性要件,微观要素成为社区基金会资源动员的保障性条件,三者相互作用,共同致力于资源动员效度提升。

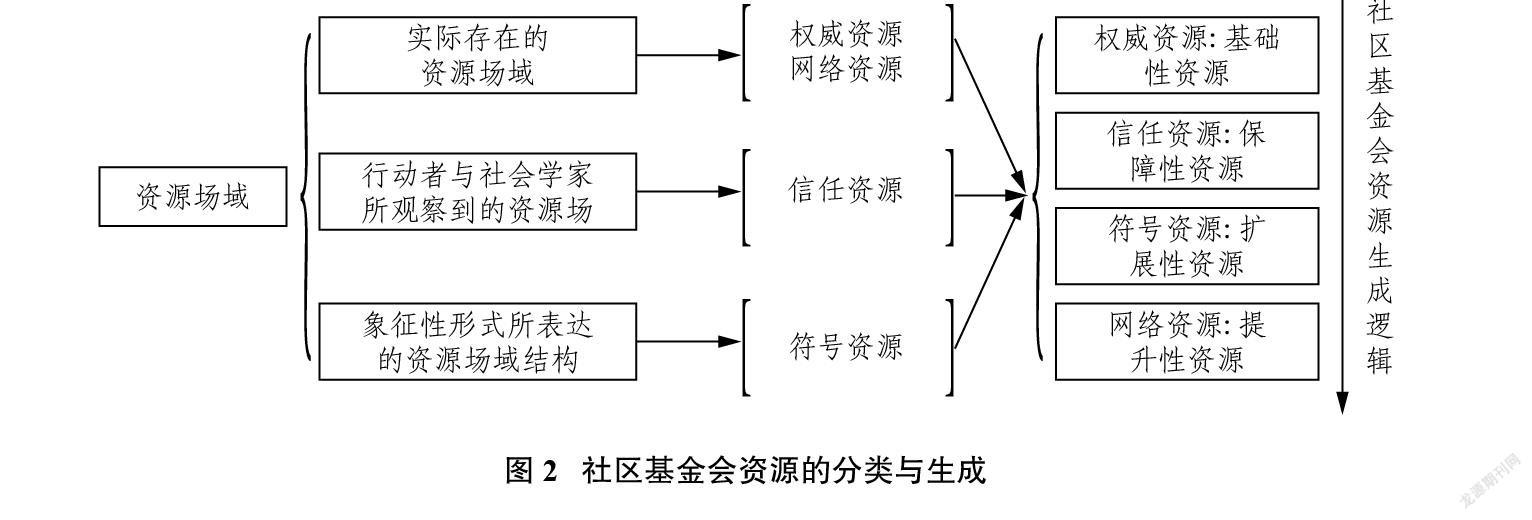

需要说明的是,在社区基金会动员资源的行动过程中,何为资源仍然需要做出进一步明确。王名认为无论是社会团体还是民办非企业单位,他们拥有的资源主要分为两类:一类是基于政府改革形成的自上而下的体制资源,涉及党政系统的政策资源、财政资源、人力资源、权力资源等;另一类是基于社会转型与市场经济发展所形成的可以利用的市场缝隙与经营资源。[24]而Ready认为非营利组织所需资源需要涉及项目资源、政府组织资源、公司组织资源以及社会关系资源、政策资源、媒体资源、志愿者资源、荣誉资源等。[25]笔者认为资源是一个仁者见仁的概念,社区基金会资源是为了维护组织的生存与发展所需要的一切可以为其提供支持的组织要素。对于其具体的把握需要立足于不同的场域之下。而布迪厄关于场域的论述可以提供很好的借鉴。他认为任何行动者所面对的场域存在着不同的形式与表达方式,有着实际存在的场域、行动者与社会学家所看到与观察到的实际场域、行动者和社会学家用语言和概念感知到的场域[26]。而在社区基金会的资源结构中,同样存在着布迪厄视角下的资源场域。一方面无论是何种类似的社区基金会都会享受制度带来的各种权力,与政府保持着较为良好的关系,这已经成为一种事实场域。它集中地存在于现有的体制之中,表现为一种权威资源,并以此囊括了合法性、权力、政策等方面。另一方面,越来越多的社区基金会都非常重视网络技术对组织结构的影响,在调整组织结构的同时也采用网络技术开展组织运作,这是一种既定事实,直接体现为一种网络资源,是基于信息化与网络而生成的资源属性,包含了技术、传媒等方面。同时,在社区基金会若要得到另一方的认可与支持时,其彼此间的相互信任则成为互动何以有效的关键,成为建立良好关系的重要资源,而这种资源并不是看得见的,是需要行动者予以观察才可以发现的,为此存在于布迪厄的行动者与社会学家所观察到的场域中。

从实际情况来看,社区基金会自身拥有的品牌项目、名人参与效应也影响到了人、财、物的基本流向,为社区基金会的发展创造了良好的社会影响,成为一种符号资源,是布迪厄视野下的行动者和社会学家用语言或概念感知的具有象征性的场域所承载的。此三种场域造就了四种资源,为社区基金会的资源提供了存在基础与划分依据。这些资源则成为社区基金会开展动员的重要层面。具体如图2所示。

三、 Y社区基金会:制度、网络与要素互融的实践案例

在我国社区基金会的发展生态中,Y社区基金会具有很强的代表性。一方面是因该社区基金会于2013年8月在上海市社会团体管理局注册,是全国唯一一家公募型的社区基金会,另一方面该社区基金会最早由政府发起成立,代表着同类型社区基金会发展的基本路径。基于此,本文选择Y社区基金会作为研究对象。本文个案研究资料主要来自于2017—2018年对Y社区基金会的实地访谈,在此期间笔者先后对Y社区基金会秘书长访谈了4次,Y社区基金会项目主管访谈了2次,Y街道主任访谈1次。除了访谈之外,笔者还收集到了该社区基金会的众多内部资料,涉及年检报告、年终总结报告、财务报告以及项目活动材料等方面。同时,对该社区基金会的网站、微信公众号、有关的新闻报道进行了跟进分析,以期可以纵向、动态把握Y社区基金会的活动过程,做出深入分析。

(一)遵从与改造:社区基金会资源动员的制度逻辑

1.向体制权威聚拢:与政府建立“亲近关系”的策略选择

在我国现有的体制环境下,体制所释放的权威性价值仍然在很大程度上可以影响组织生存与发展的空间大小,特别是制度规范、领导人态度、部门间的支持。社区基金会作为一种慈善主体,同样受到了体制环境的约束,为了获得组织的生存与发展,社区基金会采取了向体制权威聚拢的差异化行动策略,其背后蕴含着与政府建立良好组织关系的价值考量,是社区基金会为了获取组织资源而采取的理性选择。

作为在现有政治体制下成长的新慈善主体,社区基金会从成立到发展必然受到制度环境约束,在已有制度体系的规训下开展慈善行动。Y 社区基金会在组织成立阶段,为了获得从事慈善活动的组织身份开展了一系列探索性工作。依据我国的法律制度,Y 社区基金会的成立受到了2004年颁布的《基金会管理条例》①的制度性约束,该法律成为社区基金会成立与发展的基础性制度,根据当时的规定,基金会有公募与非公募之分,不同类型的社区基金会承担的公益价值与职责存在很大差异。正因为如此,Y社区基金会的发起人在成立何种类型的基金会之间做了很长时间的徘徊,先后经历在市慈善基金会开设专项基金、成立非公募社区基金会的探索后,最终成立了公募型社区基金会,并以此对基金会的制度规范做了系列调整。在此,社区基金会之所以成立是因其蕴含的价值与基层治理需求具有耦合性,在撬动社会资源时也融合了政府供需利益。

一个偶然的机会,我们街道主任N在公益伙伴日听到了Z介绍社区基金会后,认为在街道成立社区基金会还是很有用的,就想这么做,但是这个过程不是一帆风顺的,街道主任先是想在市慈善基金会浦东分会下设立专项基金,但考虑下来认为这个作用有限,就想成立独立的社区基金会。起初是想成立非公募型的社区基金会,这个注册资金低,但是不能公开募捐,不能持续,后来才在Z的帮扶下决定成立了现在的公募型社区基金会②。(访谈资料:2019100809AM)

同时,对于受管理的个体、群体或组织而言,他们对行政指令的基本态度在很大程度上决定了其生存与发展的组织空间大小。Y社区基金会的成立在得益于行政助推的同时,也受制于行政力量的约束。因当时社区基金会发展环境并不是很成熟,服务于特定社区的基金会还处于萌芽探索期,并没有在各地得以广泛发展,形成共识。在此种情况下,对于允许其成立的政府部门而言,大力推动社区基金会发展还存在着一定程度的风险。通过访谈得知,民政部门在 Y 社区基金会成立之后,在理性主义的风险防范意识之下,对于该基金会的运作作出了相应的规范,总体的服务基调在于尽量让Y 社区基金会低调运作,不要发展太快。而对于民政部门的指示意见,Y 社区基金会在开展交流活动时给予了积极性的回应,采取主动配合民政部门方式,仅设计开发一些简单的社区服务项目,而在2014年以后因社区基金会的发展在全国兴起,市民政局又对Y 社区基金会提出了扩大影响力、让该社区基金会走出去的战略,Y社区基金会得以开启全面发展之路。

Y 社区基金会从成立到发展,民政部门的态度影响到了该社区基金会发展方向,对此该社区基金会均给予了正向回应,主要是因为在我国现有法治环境下,制度成为规范行动者行为、避免社会风险的基础性要素。社区基金会要在现有的政治环境下进行实践行动,获得合法性身份,这是组织发展的共性特征。而对于权威指令的遵从可以说既是我国处于“后权威时代”下权力制度的延伸,也是组织官民二重性的外在表征。

2.制度的反向改造:对政府制度、指令与规范的影响

社区基金会资源动员是一个持续且循环往复的过程。尽管Y社区基金会对外部制度与资源主体有着较强的依赖性,但还是有机会做自己的事情,通过努力去影响政策制度、政府态度,创造有利于组织发展的环境。正如菲佛与萨兰基克曾指出,“由于外部限制条件对利益与决策自主权的影响,组织具有强烈的愿望,并且也有能力设法在这些限制条件中取得一席之地”[27]。实践中的Y社区基金会,为了获取资源也在积极地进行着制度生产,在健全组织已有的制度体系之后,开始参与到法律制度的制定过程之中。如受邀参与上海社区基金会发展规划的座谈会,与上海市民政局、上海市社会团体管理局、其他受邀请的基金会、政策研究员以及高校专家一同讨论未来社区基金会的发展。座谈会上Y社区基金会提出了对基金会保值增值政策、捐赠发票与免税额度等相关法律的修订意见,迈出了 Y社区基金会参与政策制定、助力新制度产生的关键一步,标志着该社区基金会参与制度制定的等级层次开始不断扩展,制度生产的组织能力得以提升。

同时,在 Y 社区基金会成立早期,2013年度该基金会并没有运作,也没有具体的收入及开支项目;从2014年起该基金会开始持续运作,因組织发展经验不足与开支服务项较多,基金会当年的人员工资及福利支出、行政办公支出占机构年度总支出的比例达到15.45%,远超2004年国务院颁布的《基金会管理条例》①所规定的三者之和最高不能超过10%的比例限额。对此,Y社区基金会一方面明确指出问题所在,通过正式程序向民政部门出申请,另一方面也通过一些非正式形式向市局部门领导说明情况,以期获得理解与支持,最终使得民政部门以“注明情况”“以后要注意”的态度做出了回应。整个过程可以说是Y社区基金会与民政监管部门的一种博弈,是从“违规”到“合规”的演化过程,也是政治妥协的结果。

(二)资源网络的链接:社区基金会资源动员空间的再生产

1.塑造公益价值共识:点、线、面、体资源网络形成的基础

社区基金会在资源动员的实践逻辑中,公益共识价值在网络系统中直接与间接地提供了一套共有标准,这是相关行动主体对于公益发展的共同性认识,保障不同行动主体可以以相同的情景定义进行互动。公益共识价值在获取公益资源、特别是在宏观的社会结构中起着基础性作用,缺少它,超越面对面的资源动员就难以发生。为了营造让社区内多元主体参与的公益价值共识,Y社区基金会连续开展了“公益,让社区生活更美好”的主题系列活动,先后开展了“老乐天团金枫养老院欢乐行”“高温里的社区项目宣传队”“为长者照护之家老人庆生”等活动,联合居委会为社区内的部分高龄老人庆祝生日,为贫困家庭分发大米与粮油,开展企业公益事迹宣传与展示。在该基金会秘书长看来,这些项目活动的举办旨在通过持续性、集中性的活动让更多的社区主体了解基金会,了解社区公益可以做的事情,形成一种社区公益氛围,扩大不同主体之间的联系与合作,是基于理性视角下有目的性的活动,对于扩大社区基金会与公益价值的传播具有积极意义。

在社区里做大型活动,就是要让大家了解我们,居民参与,企业参与,大家都来了,就知道我们是做什么事情的,什么事情大家可以一起做,这样我们才可以抱成团……②(访谈资料:2020052314PM)。

在塑造社区公益价值共识的基础之上,Y社区基金会也在积极地探寻社区资源主体,通过平衡不同主体间的公益性与商业性、利已性与利他性,积极地扩展不同领域的潜在资源。首先Y社区基金会在街道内38个居委会内开展了需求调研,开发出了社区发展的资源清单、项目清单及主体清单,将社区内的资源主体进行了分类,从“点”的层面明确了社区基金会资源动员的主体来源。而为了实现不同资源主体之间的相互合作,共同致力于社区基金会发展,Y社区基金会一方面不断丰富社区主体参与社区基金会的渠道,如开通点赞服务热线、设立企业专项基金、进行大众评审与专家评审相结合以实现社区基金会与不同主体之间的线性合作;另一方面十分注重社区自治与社区共治服务平台的搭建,为不同的资源主体参与社区事务提供了良好的平台,以促进不同主体间的交流,打造社区基金会资源动员的“面”。经过长达五年的努力,Y社区基金会的资源动员得到了很大的提升,公益资源的体量不断增加,2018年的资金劝募量接近250万元,吸引了来自政府、企业、基金会、同类组织及社区居民的广泛支持,资源动员的网络价值以此实现了由点及线、由线及面,在时间的促使下得以形成资源体。

2.开放系统的建立与主体融合:资源网络的持续优化

社区基金会资源动员是面向社区内所有主体的系统性行动,为了实现资源结构点、线、面、体的链接与扩展,Y社区基金会突破组织单一性运作,注重与外界的沟通与合作,积极致力于开放系统的建立。实践中,以理事、监事会为基础,不断优化组织的治理结构,如9位理事的人员中有1名律师、3名社会组织工作者、1名中学校长、2名企业高级管理人员、2名政府工作人员。③对于为何进行如此安排,根据 Y 社区基金会秘书长 R所言,基金会对于理事与监事的选择标准主要有三条:其一必须是在街道居住的人员,这是基于社区基金会服务范围的考虑;其二,必须要有一定的社会影响力,可以为社区基金会的发展带来资源;其三,多元化。此三条成为该社区基金会成立之初选择理事、监事的主要标准,该治理结构将不同的利益相关方得以纳入,加强了跨界主体间的合作,为基金会规范化发展与资源的动员提供了很好的动员基础。

与此同时,Y社区基金会在促进多元主体互构融合的层面十分注重资源网络平台的搭建,一方面立足于社区发展,吸纳不同资源主体积极参与社区发展事务,如跨界举办社区发展论坛,邀请来自高校、政府、实务界、媒体、企业代表共同参与社区发展讨论;联合社区9家服务机构共同开展“60+”长者活动月联合行动。在街道支持下开展慈善联合捐赠活动,资助外来组织在社区开展服务。另一方面积极拓展外部资源,注重影响力塑造,如参与长三角资助工作坊、公益筹款人联盟、深圳慈善展览会等行业服务。通过这种双向互构融合的方式,Y社区基金会先后吸引了来自桃源居社会组织能力建设资金、中国扶贫基金会、正荣基金会、众多企业的资助,先后设立了“万欣和·传家宝”“点赞微公益”“关爱教师”等多个专项资金。

社区基金会开放性系统的建立与主体融合是组织环境与组织内部治理共同推进的结果,在组织环境趋向一致的情况下,社区基金会更多地需要从加强自身内部治理规范、强化组织能力等方面来提升社区基金会动员资源、挖掘新型资源主体、吸纳多元化资源的能力,这是社区基金会动员资源的基础性条件。同时,社区基金会为了稳定资源个体结构与组织结构,仍然需要吸纳多样化个体、群体与组织,增加资源主体性的互动链接,这也是组织持续化发展的客观要求。

(三)信任度与品牌化的力量:社区基金会资源动员的多维之需

1.“以社区为中心”的执行逻辑:社区基金会对信任关系的营造

社会信任关系的建立是不同主体间合作的基础,正如齐美尔在他的著作《货币哲学》中将信任看作是“社会最主要的群体凝聚力之一,离开了人们之间的一般性信任,社会就会变成一盘散沙……如果信任不能像理性证据或者个人经验那样强大,那么就很少有什么关系可以支持下来”[28]。对于社区基金会而言,只有在拥有良好的信任关系之后,社区基金会与政府、企业、同类社会组织、基金会与社区居民的合作才成为可能。基于此,Y社区基金会立足于服務范围,确立了“以社区为中心”的组织策略,围绕着社区需求与问题开展了一系列工作。

Y社区基金会是由街道成立、在本街道范围内开展组织活动的,其本身就对社区的了解化程度较高,为了获得社区不同资源主体的支持,该社区基金会围绕着社区发展采取了不同的组织策略。政府层面,采取积极服从、与政府政策“站在一起”的策略,在确保与政府建立友好关系的同时,积极协助基层政府开展社区服务活动,如协助街道开展第三届友邻节与慈善联合捐,与其建立了较好的政社关系。社区层面,一方面从社区营造的层面出发开展社区公益市集活动,另一方面以群体为单位为老人开展长者社区环境支持计划、拍摄全家福、设立传家宝基金,为儿童开展小小志愿军、小小讲解员、小小环保员等服务活动。通过“一日捐”与“联合捐”专项资金为辖区内外组织提供资金支持与能力建设培训,帮助不同组织链接公益资源,以此形成良好的组织合作关系。

没有大家的信任,事情不可以做成的,政府不支持我们做活动,我们就动不了,居民不支持,你做活动他们不参与,甚至进不了家门,企业不支持,他们就不可能跟你合作,所以我们从一开始就在刻意地去跟他们建立信任关系。(访谈资料:2020091110AM)

值得注意的是,在获得驻区企事业单位的信任过程中,Y社区基金会充分发挥了其官办性的一面,即借助基层政府的权威性与影响力融入到街道的区域化党建、慈善公益活动,如社区公益文化专项基金是通过区域化党建平台由辖区内六家企业设立;“一日捐”活动则是从街道原有的“蓝天下的至爱”活动演化而来。这也从侧面反映了该社区基金会资源动员具有社会性与政府性并存的二重性。

2.传统与现代的双重融合:对资源动员品牌化的重视

在慈善组织的生态关系中,慈善组织能否在组织竞争中获得主动权与慈善组织的资源动员成效存在很大关联。而服务品牌化所具有的辐射价值会对慈善资源的动员产生促进作用。也正因如此, Y社区基金会自开始成立之时就对品牌化建设十分重视,确定了传统与现代相结合的品牌化服务思路。就前者而言,Y社区基金会注重本土社区历史文化的挖掘与应用,如因为社区居民对于辖区内的千年银杏具有很强的认同感,所以选择了银杏叶作为基金会的典型LOGO;从街道的历史文化、行政建制变更、历史名人出发,面向社区居民收集社区老物件、进行故事征集与采访,开展文化营造类展览,以增加民众对于社区的历史文化认知,并培养民众的社区归属感。就后者而言,Y社区基金会在第三方组织的指导下先后设立了少年志、公益市集、小小志愿军、小小暴走等品牌项目。为强化项目影响力与独特性,基金会为每一个品牌项目设计了LOGO。同时,该基金会也十分注重品牌项目的维护,通过各种不同场合宣传已有品牌项目,如在2016年深圳慈善展览会举办的社区基金会发展论坛上介绍组织项目、发放宣传页;联系《文汇报》为其做了主题为“社区基金会改善社区公益架构”的报告。

在经过品牌项目开发—强化—维护之后,Y 社区基金会获得了很好的社会评价,先后多次获得市、区表彰与奖励。品牌化项目的筹资优势日渐突出,展示出了其在筹款中的吸引力,为Y社区基金会的发展供了多项慈善资源。如2014年获得桃源居公益事业发展基金会20万元的资助,2015年和2016年持续获得民生银行与中国扶贫基金会的“ME公益创新资助基金”50万元资助,2018年获得企业资助建立社区公益文化专项基金等,极大地拓展了基金会开展公益服务的资本量与关系网络。

四、社区基金会资源动员价值与未来转向

(一)制度、网络与要素的拓展分析

社区基金会通过制度、网络与要素的三重整合实现资源动员,究竟是个案还是普遍存在的现象?为了回答这一问题,本文主要借助2021初年社区基金会发展数据来分析,以期拓展Y社区基金会资源动员机制的解释与应用范围。

截至2021年1月初,上海市共有83家社区基金会,其中政府發起成立的有76家,企业发起成立者有6家,个人发起成立的1家,政府发起成立的比例达到90%。⑤从实际调研情况来看,各个社区基金会都是依法成立的慈善组织,内部管理制度比较规范,有超过45家社区基金会制定了相应的财务管理制度,近30家社区基金会有相关的项目管理制度,在已有制度规范指导下开展服务工作,部分社区基金会以不同的形式开始参与政策制定与资政建言,权威资源的动员与应用化程度正在不断加强。从各社区基金会的理事结构与监事结构来看,有政府、企业与社会组织共同参与的基金会达到了59家,政府与企业共同参与的也超过40家,治理结构多元化倾向明显。这些主体也成为社区基金会动员资源的重要力量,塑造了资源点、线、面、体的基本形态,国家、社会与市场的组织关系网络得以扩展。同时,据初步统计,在上海市现有社区基金会中,有品牌化项目的组织已经接近50家,接受过媒体报道的基金会也超过了20家,11家社区基金会受到过市、区不同程度的奖励。同时,在研究层面,制度、网络与要素的分析在很大程度上也回应到了已有研究对社区基金会资源动员策略的分析,如有研究指出联合与重构是社区基金发展的有效策略,其中就蕴含着对资源网络、信任关系的回应,[29]而社区基金会在公益市场化中表现出的资源依赖性与政府控制[30]则强调了以制度为代表的体制性资源的重要性。这在很大程度上说明本文提及的制度、网络与要素具有很强的现实适用性。

诚然,从社区基金会的制度规范、治理结构与品牌化建设方面对制度、网络与要素的资源动员机制做出扩展性说明,在一定程度上是从组织自我发展的视角出发所做的探讨;在实践中,资源网络也有重行政化、资源主体单一、资源网络链接失效的一面,但从制度到网络及要素的回归仍然是一个层层深入的开放系统。既需要社区基金会从内部建设的层面做好资源配置与调适,也需要其与环境中的资源主体打造公益共识价值,开展互惠合作。

(二)制度、网络与要素:基本结论与未来转向

笔者认为社区基金会资源动员是一个系统行动,需要多层面、多面向推进,制度、网络与要素的资源动员机制的生成,既有深厚的历史传统与规制基础,也与我国国家与社会关系的演变、社会体制改革的行动策略有关。资源动员过程中发生的重行政化、资源主体单一、资源网络链接失效等现象,只是一种阶段性的发展困境,绝非必然。Y社区基金会的个案表明,制度、网络与要素的资源动员机制的建立需要遵循一定的实践逻辑。第一,资源动员在明确资源主体与资源来源的基础上,需要塑造公益价值共识,探寻多主体共有行动准则,而回归社区、以社区为中心开展组织活动与关系营造与社区基金会使命具有较强的耦合性。第二,社区基金会的发展应当在多中心视角下进行资源动员,注重不同个体、群体与组织在资源网络链接中的作用,要建立协商一致的多主体行动构架,注重网络关系的维护与再生产。第三,获得不同资源主体的信任是社区基金会动员资源、取得社会合法性的重要行动策略,既需要自上而下地进行普适性服务、开展“大叙事”行动,以形成公益共识价值,也要尊重主体性差异,平衡不同资源主体利益关系。

目前,当代中国已经进入全面发展的新时代,如何满足人民日益增长的美好生活需要成为社会治理首先要考虑的重点问题。在新时代,我国社区发展也会经历多方面形塑,社区基金会以服务于社区、满足民众需求、解决社区问题、促进社区全面发展为价值归宿,在巨大的社区实践场域中需要充分发挥作用,提炼出科学、务实的资源动员机制。从很大程度上,变革需要突破原有的路径依赖与规则束缚,同时也要在原有的实践场域中寻找新的均衡点,与时代发展相融合。笔者相信,制度、网络与要素的资源动员机制若能获得本土化应用的契机,就有可能在时间与空间的双重作用下取得积极成效。那么,制度、网络与要素所蕴含的价值将不单是获取慈善资源之后对组织生存与发展的促进,更是社区基金会对人民需求的满足与社区发展的重塑,最终实现新时代的协调发展。

注释

①资料见国务院办公厅《中华人民共和国国务院令(第400号)》。网址为 http://www.gov.cn/zwgk/2005-05/23/content_201.htm。

②③资料来自笔者对Y社区基金会秘书长R的访谈。

④资源来自Y社区基金会2017年度的年检报告书。

⑤数据由笔者根据实际调研与“上海社会组织公共服务平台”数据整理所得。

参考文献

[1] 饶锦兴, 王筱昀.社区基金会的全球视野与中国价值[J].开放导报, 2014(5):28-33.

[2] COUNCILOFMICHIGANFOUNDATIONS. Communityfoundation an outline for discussion and initial organization start- up kit[R]. Michigan: Grand Haven.1998:17.

[3] LILLWANG,ELIZABETHGRADDY,DONALDMORGAN.Thedevelopment of community- based foundations in east asia[J]. Public management review, 2011, 13(8):1155-1178.

[4] HAMMACK, DCCOMMUNITY FOUNDATIONS. The delicatequestion of purpose[R]// R MAGAT. An agile servant: com- munity by community foundations. Washington D C: FoundationCenter, 1989:25-30.

[5] ELIZABETH AGRADDY, DONALD MORGAN. Communityfoundation,organizationalstrategyandpublicpolicy[J]. Academy of management annual meeting proceedings, 2006,35(35):605-630.

[6] 原珂, 許亚敏, 刘凤.英美社区基金会的发展及其启示[J].社会主义研究, 2016(6):143-155.

[7] JOYCEMALOMBE. Communitydevelopmentfoundations:emerging partnership[R]. Washington D C.: NGO and Civil Soci- ety Unit, The World Bank, 2000:10.

[8] MARTIN D G. Nonprofit foundations and grassroots organizing:reshaping urban governance[J]. The professional geographer,2004, 56(3):394-405.

[9] CARMAN J G. Community foundations a growing resource forcommunity development[J]. Nonprofit management and leadship,2011, 12(1):7-24.

[10] EASTERLING D. The leadership role of community foundations in building social capital[J]. National civic review, 2008, 97(4):39-51.

[11] LUCYBERNHOLZ,KATHERINEFULTON,GABRIEL KASPER. On the brink of new promise: the future of US com- munity foundations[R]. Blueprint Research & Design Inc and theMonitor Company Group, 2005:17.

[12] MAKER SF. Framework for community leadership by a com- munity foundation. arlingto[R]. Council on Foundations, 2008:18.

[13] DOUG EASTERLING. Promoting community leadership among community foundations: the role of the social capital benchmark survey[J]. The foundation review, 2011, 3(1):81-96.

[14] SARAH E.KINSER. Caught between two paradigms: changes in the community foundation field and the rhetoric of communityfoundation[D]. Jackson: Lambuth University, 2009:25.

[15]徐家良, 劉春帅.资源依赖理论视域下我国社区基金会运行模式研究——基于上海和深圳个案[J].浙江学刊, 2016(1):216-224.

[16]范斌, 朱志伟.差异性互补:我国社区基金会合法性获取的比较研究——以两个不同类型的社区基金会为例[J].社会主义研究, 2018(3):88-97.

[17]陈朋.地方治理视野的社区基金会运行[J].重庆社会科学,2015(10):59-65.

[18]徐宇珊.我国社区基金会的功能定位与实现路径——基于美国社区基金会与地方联合劝募经验的启发与借鉴[J].中国行政管理, 2017(7):81-86.

[19]徐家良.中国社区基金会关系建构与发展策略[J].社会科学辑刊, 2017(2):58-64.

[20] N.扎尔德.为了前瞻的回顾:对资源动员研究范式的过去和未来的思考[C]//艾尔东·莫里斯, 卡洛尔·麦克拉吉·缪勒.社会运动理论的前沿领域.刘能, 译.北京:北京大学出版社, 2002:39-40.

[21] SCOTT, WRICHARD, MARTIN RUEF. Institutional change and healthcare organizations: from professional dominance to man-aged care[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2000:237. [22]潘光旦.潘光旦文集第10卷[M].北京:北京大学出版社, 2000:258-261.

[23]罗伯特 D.帕特南.使民主运转起来[M].王列, 赖海榕, 译.南昌:江西人民出版社2001:198.

[24]贾西津.第三次改革——中国非营利部门战略研究[M].北京:北京大学出版社, 2005:总序18.

[25] READY. Social media strategies in nonprofit organizations[J]. In- ternationaljournal of strategic management, 2011, 11(3):113-154.

[26]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:同济大学出版社, 2004:159-160.

[27]珍妮特·V.登哈特, 罗伯特·B.登哈特.新公共服务:服务, 而不是掌舵[M].丁煌, 译.北京:中国人民大学出版社, 2014:39.

[28]齐美尔.货币哲学[M].许泽民, 译.北京:华夏出版社, 2002:178.

[29]朱志伟.联合与重构:社区基金会发展路径的个案研究——一个资源依赖的分析视角[J].浙江工商大学学报, 2018(1):119-128.

[30]翁士洪.公益市场化中的资源依赖与政府控制——基于上海市社区基金会的实证研究[J].北京行政学院学报, 2020(6):30-39.

(文字编辑:邹红责任校对:徐朝科)

How Community Foundations Mobilize Resources: Reflections from Y Case Study

ZHU Zhiwei

(School of Social Science, Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, China)

Abstract: Community foundations have positive value in solving community problems, responding to community needs, and promoting the overall development ofthe community. However, it requires the protection of community foundation resource mobilization, and existing research rarely involves this aspect. The article constructs an analytical framework of institutions, structures and elements, and selects Shanghai Y Community Foundation as a research case to study the institutional norms and choices, structural allocation and operation, and resource support elements of community foundation in mobilization resources. The study found that community foundations actively comply with institutional norms and political instructions in order to ensure “politically correctness”, but also influence government behavior and decision-making through political participation and other means of governance, and strive for conditions for resource mobilization. Shaping theconsensus of public welfare values, promote the formation physical network structures for resource mobilization, and promote the reproduction of resource mobilization space through the establishment of open systems andintegration of entities. Besides, trust and branding are also the guarantee conditions for community foundationsto mobilize resources.

Key words: community foundation; institution; network; elements; resource mobilization