《鬼谷子》的“阴阳”思想与“说谋”论证

廖晨

1 问题的提出

《鬼谷子》是纵横家的代表作品,以“说”“谋”为主线,记载了纵横家的论证理论。其中,“阴阳”是纵横家“说谋”论证理论的核心范畴。然而,由于历史原因1原因有二,一是部分学者对《鬼谷子》的真伪存疑;二是否定《鬼谷子》的学术价值,甚至认为其理论是诡辩(参见[9])。,学界对于《鬼谷子》的研究本就不多,而着眼于《鬼谷子》之“阴阳”的研究,更是少之又少。

在少有的研究中,郑杰文([17,18])认为,纵横家眼中的“阴阳”是普遍存在、可以转化、变动的,提出了与之对应的阴阳概遍论、阴阳转化论、柔弱为强说,并指出《鬼谷子》把《老子》的“阴阳化生”学说运用到社会科学领域,其目的在于促使社会事件阴阳转化;彭华([10])以郑杰文的研究成果为基础,对其阴阳概遍论、阴阳转化论、柔弱为强说作了进一步的发展,并将“促阴转阳”称为“捭阖”,认为纵横家的阴阳思想体现在“捭阖”的社会活动中;许富宏([14],第88–89、193–194 页)认为,纵横家游说之术是阴阳交感化生的结果,并且在游说实践中,也要根据阴阳具有相互交感的特点来进行,其尚“阴”思想,与《老子》十分接近,其中《谋篇》“尚阴”思想直接源于《老子》;屈燕飞([11])认为辩证法是《鬼谷子》一书的理论基础,其中辩证法的运用总原则是以阳求阴,以阴结阳。结合上述研究来看,学界关于纵横家“阴阳”思想的研究,重在分析“阴阳”间的关系、阴阳观的核心地位以及梳理“阴阳”与黄老道家的源流。然而,纵横家如何运用“阴阳”思想构建论证理论?他们又为什么会选择“阴阳”作为其论证理论的依据?这些问题,尚待解答。

近年来,由鞠实儿([7])提出并不断完善的广义论证理论,于很大程度上拓展了中国逻辑史的研究视野,并把社会文化纳入逻辑学的研究视域,主张运用社会文化解释途径研究论证,为研究纵横家之“阴阳”提供借鉴。事实上,纵横家将“阴阳”作为其论证理论的重要依据,与当时各国重视“用间”的社会文化背景密不可分。

因此,在广义论证视域下,本文将社会文化背景纳入考察范围,在分析《鬼谷子》之“阴阳”的基础上,考察“阴阳”对纵横家论证理论之论证规则与论证主张的影响,即对“说”与“谋”2从论证结构上看,纵横家之“说谋”论证理论由“说”和“谋”两大部分组成。其中,“说”为论证方式,具有“捭阖”“反应”等论证规则,与墨家、孟子所采用“辩”(论辩)的论证方式大不相同;“谋”为论证主张,纵横家为听者量身定“谋”,意在促使听者接受论证者的主张,即采纳纵横家提出的“谋”。“说”“谋”二者缺一不可。的影响,溯源纵横家之“阴阳”及其论证理论。

2 《鬼谷子》中的“阴阳”思想3为尽可能如实描述先秦时期纵横家的“阴阳”思想,本文只涉及《鬼谷子》前十一篇内容,即《捭阖》至《决篇》,不考察《符言》《本经阴符七术》《持枢》《中经》诸篇,其原因在于《符言》为《管子·九守》混入,后三篇或为唐人所作。如萧登福([13],第69 页)认为,自《捭阖》至《决篇》,均为“先秦《鬼谷子》旧物”,而《本经阴符七术》至《中经》是“佛道兴起后的产物”;陈蒲清([1],第150–164 页)指出,《捭阖》至《决篇》等十一篇是先秦《鬼谷子》原著,是纵横家的著作,而《符言》是从《管子》混入《鬼谷子》的,卷下(《本经阴符七术》至《中经》)可能为唐人著作。

据《鬼谷子》所载,纵横家的“阴阳”思想,大致有以下三点:一是肯定了“阴阳”的重要性,认为“阴阳”存在于万事万物中,是天地万物运行的法则;二是扩展了“阴阳”的范围,总结出论证诸方面的“阴”与“阳”;三是探讨了“阴”“阳”之间的三种关系,即相反、相求与转化。我们先来看第一点,《鬼谷子》首篇——《捭阖》篇——开篇即对“阴阳”进行了阐述:

粤若稽古,圣人之在天地间也,为众生之先。观阴阳之开阖以名命物,知存亡之门户,筹策万类之终始,达人心之理,见变化之朕焉,而守司其门户。故圣人之在天下也,自古及今,其道一也。变化无穷,各有所归。或阴或阳,或柔或刚,或开或闭,或驰或张。

在纵横家看来,虽然万事万物变化无穷,难以捉摸,但是无论它们显现出柔与刚,还是开与闭,抑或张与驰(弛)等表象,归根到底,都是“阴阳”在万物中的具体显现。而圣人之所以能够知晓世间万物存亡的关键,筹策万物的终始,通晓人心的道理,明鉴变化的征兆,其原因在于他们掌握了真理,即“阴阳”。

那么,何为“阴阳”?“阴阳”原对应于方位,“阳”为水北山南,“阴”指水南山北,后被引申为明暗。4《说文·阜部》曰:“阳,高、明也。”“阴,暗也。水之南,山之北也。”段玉裁注曰:“阴,暗者,闭门也。闭门则为幽暗。故以为高、明之反。”《广雅·释言》《玉篇·阜部》皆言:“阴,暗也。”([19],第4536–4539、4543–4547 页)在《鬼谷子》中,纵横家基于“阴阳”之内涵,将其扩展至论证的诸多方面。

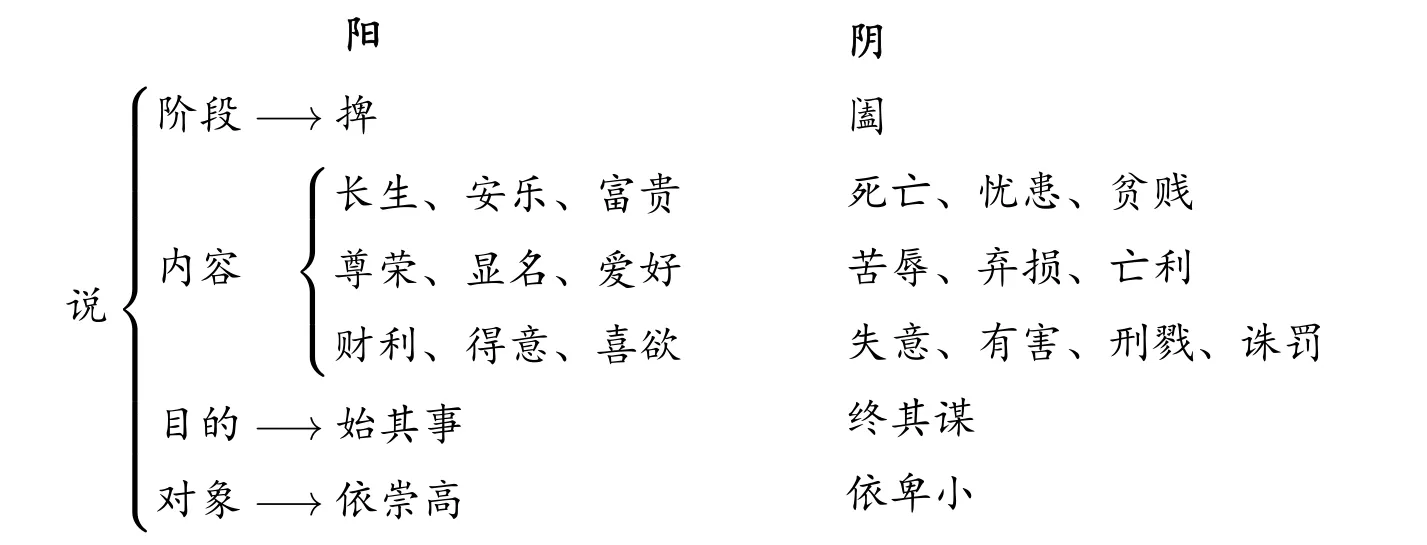

捭之者,开也,言也,阳也。阖之者,闭也,默也,阴也。阴阳其和,终始其义。故言长生、安乐、富贵、尊荣、显名、爱好、财利、得意、喜欲,为“阳”,曰“始”。故言死亡、忧患、贫贱、苦辱、弃损、亡利、失意、有害、刑戮、诛罚,为“阴”,曰“终”。(《捭阖》)

不难看出,一方面,纵横家根据论证实践中参与者之口的开闭,区分出言说(“捭”)与沉默(“阖”或“默”)两个论证阶段,并用“阳”“阴”分别对应于言说阶段与沉默阶段(倾听阶段)5一般来说,在论证实践中,一方言说,一方沉默。沉默,是为了倾听。故对于听者而言,沉默阶段也是倾听阶段,而对于论证者来说,该阶段却为言说阶段,因此,为避免含混,下文将采用论证者视角,以区分论证阶段。;另一方面,纵横家用“阳”概括事物的积极方面(如长生、喜欲等),以“阴”归纳事物的消极方面(如死亡、诛罚等),以此划分言说内容。这是纵横家将“阴阳”扩展于“说”。

此外,由于“阴阳”是天地万物之法,任何事物都会在“阴阳”的作用下呈现出隐秘与公开、消极与积极的状态,“说”有“阴阳”,“谋”亦有“阴阳”,即“阴谋”“阳谋”之分。

至于“阴”“阳”二者之间的关系,纵横家用“反”字归纳出“阴阳”的三种关系:相反(对立)、反覆(相求)与返回(转化)。我们先从“反”的第一种内涵,即“相反”说起。

《捭阖》曰:“益损、去就、倍反,皆以阴阳御其事。”可知,“益损”“去就”“倍反”体现出“阴阳”的规律;且文中的“益”与“损”、“去”与“就”均为相反关系,“倍”字本有相反之意6考《管子·山国轨》“有田倍之”;《墨子·耕柱》“夫倍义而乡禄者”;《大戴礼记·武王践阼》“倍德则崩”诸注([19],第256 页)。,故“倍”与“反”也是相反关系。因此,在《鬼谷子》中,“反”体现出“阴”与“阳”的对立关系,具有“相反”的内涵。

接下来,我们来看“反”的第二种内涵——反覆。

一方面,从文本上看,《捭阖》言:“阴阳相求,由捭阖也。”又曰:“捭阖者,以变动阴阳,四时开闭,以化万物,纵横反出、反覆反忤,必由此矣。”故“捭阖”体现出了“阴阳相求”的关系;而“反覆”由“捭阖”所生,也应具备相辅相成,缺一不可的相求关系,因此,“反覆”也体现出了“阴阳相求”的关系。

另一方面,从字义上看,陈蒲清([1],第14 页)认为:“‘反’‘覆’二字,互文成意,有翻来覆去的意思,指对事物应该从正反两个方面反复思考”;《飞箝》曰:“可箝而从,可箝而横;可引而东,可引而西;可引而南,可引而北;可引而反,可引而覆。”由此可知,“反”与“覆”互文成意、反覆相求。故“反”体现出“阴”与“阳”的相求关系,具有“反覆”的内涵。

关于“反”之第三种内涵——返回,《捭阖》曰:“阳动而行,阴止而藏;阳动而出,阴隐而入;阳还终阴,阴极反(返)阳。”当“阴”“阳”各自达到极致,是可以朝对立方向转化的。纵横家以一个“反”字,表示“阴阳转化”之关系。此外,《反应》言:“欲闻其声反默,欲张反敛,欲高反下,欲取反与。”其中的“反”,用法与“阴极反(返)阳”中的一致,均表示返本复出、物极必反。由此看来,纵横家“反”的第三种内涵——返回,显得不言而喻。

综上所述,纵横家用“反”来展现“阴阳”之间的关系,正如下图所示:

“阴”与“阳”的关系“反”的内涵

那么,基于“阴阳”思想,纵横家是如何构建论证理论呢?

3 《鬼谷子》“阴阳”思想下的“说谋”论证理论

3.1 “阴阳”之“说”——由“阴阳”而生的论证规则

纵横家之所以丰富“阴阳”思想,是为了构建由“说”“谋”组成的“说谋”论证理论。我们先审视由“阴阳”生成的论证规则,即“阴阳”之“说”。

首先,纵横家将“阴阳”对应于“说”的两个阶段(言说阶段和倾听阶段),以生成论证规则——“捭阖”。如前所述,言说阶段对应于“捭”,倾听(沉默)阶段对应于“阖”。“捭阖”作为纵横家论证理论中“说”的根本法则,既是“天地阴阳之道,而说人之法也,为万事之先”(《捭阖》),又是“阴阳”在论证实践中的具象。纵横家“说谋”论证中的诸多理论,也是由“捭阖”而生的,也正如《捭阖》所言:“纵横反出、反覆反忤,必由此(捭阖)矣。”关于“捭阖”的运用,可如下图所示([9]):

其次,纵横家分析了论证者在言说阶段的言辞,认为它们具有“阴阳”属性7如前文所述,有关长生、安乐、富贵、尊荣、显名、爱好、财利、得意、喜欲等内容的言辞,具有“阳”属性;涉及死亡、忧患、贫贱、苦辱、弃损、亡利、失意、有害、刑戮、诛罚等内容的言辞,具有“阴”属性。,采用不同属性的言辞,会对听者产生不同的效果:

诸言法阳之类者,皆曰“始”,言善以始其事。诸言法阴之类者,皆曰“终”,言恶以终其谋。(《捭阖》)

纵横家区分了言说内容,将具有“阳”属性的言辞称为“始”,“阴”属性的言辞视为“终”。在论证实践中,论证者讲“阳”属性的言辞,会促进听者采取相应的行动;说“阴”属性的言辞,会阻止听者实施对应的策略。进一步讲,论证者要让听者接受其主张,唯有破除听者之成见,让听者意识到坚持固有主张的危害,以及论证者所提主张之优越性,方能让听者诚然接受论证者的主张,可谓是无“始”必无“终”,无“终”定无“始”。因此,论证者的言辞必须满足“阴阳”相求,有“阴”必有“阳”,二者缺一不可。

再次,除了言辞具有“阴阳”属性,听者也具有“阴阳”属性。因此,在论证实践中,针对不同属性的听者,论证者所采用的言说内容要相应变化。

捭阖之道,以阴阳试之。故与阳言者,依崇高;与阴言者,依卑小。以下求小,以高求大。(《捭阖》)

尹桐阳注曰:“此‘阳’‘阴’,斥人性情而言。”俞棪曰:“韩非《难一》曰:‘凡对问者,有因问小大缓急而对也。所问高大而对以卑狭,则明主弗受也。’韩非之说盖本鬼谷者。”([15],第19 页)如前所述,长生、富贵、崇高等具有“阳”属性;贫贱、失意、卑小等均有“阴”属性。因此,论证者面对具有富贵、长寿等“阳”属性的听者时,在言说内容的选择上,应重点把握“崇高”二字;反之,对于具有穷苦、失意等“阴”属性的听者,则要与“卑小”紧密结合。总之,在论证实践中,论证者需仔细考察听者的性质,再决定具体的言说内容,故如下图所示:

最后,纵横家基于“阴阳”的三种关系,生成了相应论证规则,并将其称之为“反应”。

何谓“反应”?《反应》云:“言有不合者,反而求之,其应必出。”在论证实践中,论证者与听者如“言有不合”,论证者需运用“反应”之论证规则,求得听者之回应,从而打破僵局,将“不合”变为“合”,故“反应”乃是以“反”求“应”。

具体来说,“反应”的论证规则有三条,一是“捭反”之术,体现“阴阳”的相反关系。《捭阖》曰:“审定有无与其实虚,随其嗜欲以见其志意,微排其所言而捭反之,以求其实,贵得其指。”陶弘景注曰:“凡臣言事者,君则微排抑其所言,拨动而反难之,以求其实情;实情既得又自闭藏而拨动彼,以求其所言之利如何耳。”([15],第8 页)概言之,论证者可采取反对听者的策略,以获得听者之回应。依据文本,与“捭反”相对的另一种论证方式是“随其嗜欲”,依照文意,二者实为一反一顺,与“阴”“阳”相对;且“捭反”之“反”亦有“相反”之意。故“捭反”的理论依据在于“阴阳”相对。

科研绩效评价方面:第一,考核指标的权重分配是难点,权重的分配影响评价结果的准确性。第二,研究方法一般为定性分析或简单定量研究,在数学模型基础上展开绩效评价的研究相对较少,在模型分析结果的基础上展开对策研究的也不多见。第三,已有研究大多集中在高校科研传统管理模式上,针对科研经费管理系统平台的绩效评价模块研究较少。如何在科研经费管理系统的大数据环境下,逐步建立起合理准确的评价体系模块也是本课题的研究重点。

二是“反覆”之术,体现“阴阳”的相求关系。

反以观往,覆以验来;反以知古,覆以知今;反以知彼,覆以知己……动静虚实之理,不合于今,反古而求之。事有反而得覆者,圣人之意也,不可不察。(《反应》)

陶弘景注曰:“欲以知来,先以观往;欲以知今,先以考古;欲以知彼,先度于己。故能举无遗策,动必成功。”([15],第24 页)在论证实践中,论证者如遇言语不合,亦可采用“反覆”之术,即“观往验来”“知古知今”以及“知己知彼”,以明确听者虚实。从规则上看,“往”与“来”“古”和“今”“己”与“彼”皆为相求关系,且“反”“覆”互文成意,符合“阴阳相求”之理。据此,“反覆”之术的理论依据在于“阴阳”相求。

三是“反听”之术,体现“阴阳”间的相互转化关系。

常持其网驱之,其不言无比,乃为之变。以象动之,以报其心,见其情,随而牧之。己反往,彼覆来,言有象比,因而定基。重之袭之,反之覆之,万事不失其辞。圣人所诱愚智,事皆不疑。故善反听者,乃变鬼神以得其情。其变当也,而牧之审也。牧之不审,得情不明,得情不明,定基不审。变象比,必有反辞,以远听之……欲开情者,象而比之,以牧其辞。(《反应》)

在论证实践中,如遇听者不言,论证者需要运用“反听”之术,通过变换“象比”的方式,让听者“开情”,以获取听者的真实情况。其中,“象”为意象8《说文解字·象部》曰:“长鼻牙,南越大兽,三秊一乳,象耳牙四足之形。凡象之属皆从象。”《韩非子·解老》载:“人希见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也,故诸人之所以意想者,皆谓之‘象’也。今道虽不可得闻见,圣人执其见功以处见其形,故曰:‘无状之状,无物之象。’”,论证者借助于听者已知之事,由此在听者心中成象,进而描述听者未知之事,故象征、比喻等修辞方式均为“象”。“比”指类似于排比的修辞方式9参见“比”字在甲骨文、金文中演变([5],第671-672 页);《说文解字·比部》曰:“密也。二人为从,反从为比。凡比之属皆从比”;《墨子·小取》言:“侔也者,比辞而俱行也”;《反应》篇讲“比目之鱼”。,只是没有现代修辞学对排比的严格规定,要求必须三句或三句以上相似语句并排而行,故排比、墨家的“侔”式推理,均可称为“比”。

《反应》曰:“变象比,必有反辞,以远听之。欲闻其声反默,欲张反敛,欲高反下,欲取反与。”故“反听”之依据,与下文“欲闻其声反默”有关。如前所述,“欲闻其声反默”中的“反”,意为“返回”,体现出“阴阳”之间的相互转化。因此,纵横家基于“阴阳”转化,生成“反听”之术。

综上,“反应”的三种论证规则与“阴阳”的关系,可如下图所示:

概言之,“反应”的论证规则,可如下所示:

由此可见,“阴阳”与“说”密不可分,纵横家以“阴阳”为据,生成“捭阖”“反应”等论证规则。

3.2 “阴阳”之“谋”——由“阴阳”而生的论证主张

受纵横家阴阳观的影响,“谋”亦有“阴阳”之分:

故圣人之道阴,愚人之道阳。智者事易,而不智者事难。以此观之,亡不可以为存,而危不可以为安。然而无为而贵智矣。智用于众人之所不能知,而能用于众人之所不能见。既用,见可,否,择事而为之,所以自为也;见不可,择事而为之,所以为人也。故先王之道阴。言有之曰:“天地之化,在高与深;圣人之制道,在隐于匿。”(《谋篇》)

纵横家认为,采用“阴”(众人之所不能知,众人之所不能见)的方式易于解决问题,是圣人之道、智者之道;选用“阳”(众人之所能知,众人之所能见)的方式难以处理事务,是愚人之道。“谋”作为智慧的载体,是纵横家为帮助国君解决现实问题,而提出的具体方法,应有“阴阳”之分。许富宏([15],第147 页)指出,《鬼谷子》此处(圣人之制道,在隐于匿)揭示了谋略的原则,即在于“隐匿于阴”,谋之于阴而勿让人知,则谋可成,此即所谓“阴”谋。从文本上看,圣人之道在于“阴”,而圣人制道的方式又是“隐于匿”,故“阴”与“隐”“匿”二字密切相关。何为“隐”?众人所不能知。何谓“匿”?众人所不能见。因此,“谋”受“阴”的影响,生成“阴谋”,具有“隐”“匿”之特性,即众人所不能知、不能见。反之,与“阴谋”相对,“阳谋”的特点则在于众人所能知、能见。在“阴谋”与“阳谋”之间,纵横家更推崇“阴谋”,认为“阴”是圣人制道的法则,体现出纵横家之“贵阴”思想。那么,“隐”“匿”在“阴谋”中是如何作用的?

其一,在谋略的生成层面,为确保众人所不能知,纵横家设谋,以“奇谋”为标准。《谋篇》曰:“凡谋有道,必得其所因,以求其情。审得其情,乃立三仪。三仪者,曰上、曰中、曰下,参以立焉,以生奇。”从“谋”的生成进程来看,纵横家先要了解国君的实际情况,然后据此思索出具有等级之分(上、中、下)的三种谋略(三仪),通过对比参照,最终形成“奇谋”。关于“奇”,《谋篇》讲:“正不如奇,奇流而不止者也。故说人主者,必与之言奇。”不难看出,纵横家强调“奇”是制定谋略的根本要求。进一步讲,若是纵横家未能提出“奇谋”,则不可能说服国君,这是因为纵横家所言之“谋”,皆是国君所能知的。故“谋”之道,在于“奇”。此外,从字义上看,“奇”意为异于平常。何为异于平常?则必为人所不知,若为人所尽知,又怎能称之为奇?故“奇”与“隐”不谋而合,具有“阴”之特性。于是,“谋”的生成,以“奇”为标准,“奇”为“阴”之体现,“奇谋”即为“阴谋”,具有众人所不能知(隐)的特性。

其二,在谋略的运用层面,为确保众人所不能见,纵横家施谋,以“密谋”为标准。《摩篇》讲:“故谋莫难于周密,说莫难于悉听,事莫难于必成。此三者,唯圣人然后能任之。故谋必欲周密,必择其所与通者说也,故曰:或结而无隙也。”纵横家认为,“谋”之难,在于制定时要考虑周全,运用时要隐秘行事。为解决这一难题,确保周密,纵横家需将谋略说与亲密无间之人。故《谋篇》总结道:“计谋之用,公不如私,私不如结,结而无隙者也。”纵横家施“谋”,只说与一人,此人之外,众人不能见“谋”,进而保证谋略施行于暗处,与“匿”相符,赋予谋略“阴”之属性。因此,“谋”之用,在于“匿”。诚如《韩非子·说难》所言:“夫事以密成,语以泄败。”

总结上述两点,“谋”受“阴阳”影响,有“阴谋”“阳谋”之分。相较于“阳谋”,纵横家更为推崇“阴谋”。这一点,与“说”之“阴阳”,大不相同。这是因为“说”中的“阴阳”各有所用,“阳”为“始其事”,“阴”为“终其谋”。因此,可以断定,纵横家在“说”中讲求“阴阳”调和,而在“谋”中崇尚“阴谋”。“阴阳”之“谋”,可如下图所示:

需要注意的是,在实践中,“阴阳”共生于纵横家所设之“谋”,“阴谋”之外,有“阳谋”;“阳谋”之内,有“阴谋”。以苏秦联合五国攻秦10《史记·苏秦列传》载:“是六国从(纵)合而并力焉。苏秦为从(纵)约长,并相六国。”杨宽([16],第417页)认为这是后世策士的夸张,应为五国攻秦,而非六国。为例,杨宽([16],第417 页)指出,苏秦推翻秦、齐连横攻灭赵国的计划,发动齐、赵联合五国而合纵攻秦,其真正目的并不是为了挽救赵国,而是为了将来实现燕联合秦、赵攻破齐国的“大事”,其原因在于秦、赵、齐三大强国鼎立,唯有造成秦、赵两强合纵攻齐的局势,才有可能把齐国攻破,若是秦、齐两强连横而攻赵,一旦赵国被灭,齐国的国力势必更加强大,对于燕国来说,是十分不利的。因此,苏秦为实施这一谋略,向齐湣王提出“两帝立,约伐赵”(《战国策·苏秦谓齐王》),不如伐宋之利,建议取消帝号,使得“天下爱齐而憎秦”(《苏秦谓齐王》)。最终,齐湣王接受苏秦的主张。此例中,苏秦施“谋”的终极主张,在于弱齐强燕,诚然,该主张断然不能让齐湣王知道。苏秦之“谋”,从“阳”的层面看,是为了强大齐国,但从“阴”的角度看,确是弱齐强燕。苏秦只言“谋”之“阳”(联赵攻秦),却不言“谋”之“阴”(弱齐强燕),正如下图所示:

苏秦之“谋”,“阳”为强齐,“阴”为强燕

后来,齐王察觉苏秦的“阴谋”,车裂苏秦于市11《战国策·张仪为秦破从连横》载:“凡天下所信约从亲坚者苏秦,封为武安君而相燕,即阴与燕王谋破齐,共分其地,乃佯有罪,出走入齐,齐王因受而相之。居二年而觉,齐王大怒,车裂苏秦于市。”。故《吕氏春秋·知度》言:“宋用唐鞅、齐用苏秦、秦用赵高而天下知其亡。”《淮南子·说林》曰:“苏秦以百诞成一诚。”由此可见,谋略既有“阴”的层面,又有“阳”的层面,而“阴谋”才是纵横家的终极主张。因此,我们不能将《谋篇》所言的“愚人之道阳”,简单地理解为纵横家反对将谋略施于明处,而应理解为,纵横家反对将“阳谋”中所包含的“阴谋”,公之于众。倘若苏秦将弱齐强燕告知齐王,就是“愚人之道”了。故《摩篇》讲:“圣人谋之于阴,故曰神;成之于阳,故曰明。”

综上所述,基于“阴阳”思想,纵横家总结出由“说”与“谋”构成的论证理论。那么,纵横家为什么会选择“阴阳”作为其论证理论的立论依据呢?

4 《鬼谷子》之“阴阳”溯源——基于社会文化背景的考察

战国时代,百家争鸣,诸子百家各持其说,皆有理论渊源,荀子总结为“持之有故”(《荀子·非十二子》)。纵横家也不例外,《鬼谷子》开篇即言“粤若稽古,圣人之在天地间也……”(《捭阖》),后以“阴阳”为据。那么,在各派众多立论依据中,纵横家为什么会选择“阴阳”呢?其原因,概言之,当时各国之君崇尚“用间”,在此背景下,纵横家应运而生,行间谍之事,而间谍活动历来重视隐秘,这就使得纵横家之理论与“阴”产生了千丝万缕的联系,进而使其以“阴阳”立论。

从社会文化背景来看,当时七国争雄,战事频仍,战争规模日益扩大12据杨宽考证,春秋战国间,用兵的数量还在十万左右;到战国中期以后,用兵的数量甚至多达五六十万。([16],第355 页),战争代价13《孙子兵法·用间》言:“孙子曰:‘凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金。’”《战国策·楚围雍氏五月》讲:“夫救韩之危,日费千金。”也随之日益高昂,给百姓、国家带来了沉重负担。为降低战争成本,各国之君也逐渐意识到,相较于发动战争,间谍的使用,成本更为低廉14如《史记·白起王翦列传》载“而秦相应侯又使人行千金于赵为反间”;秦王资助顿弱万金,赴韩、魏、燕、赵从事间谍活动,参见《战国策·秦王欲见顿弱》:“乃资万金,使东游韩、魏,入其将相;碑(北)游于燕、赵,而杀李牧。”,却能达到更好的效果,正所谓“明君贤将,能以上智为间者,必成大功,此兵之要,三军之所恃而动也。”(《孙子兵法·用间》)因此,为达到“不战而屈人之兵”,各国之君非常重视“用间”,并且付诸行动,如《史记·秦本纪》载,秦始皇统一六国后,刻石记功:“阴通间使,以事合从(纵),行为辟方。”这一方面表明,“用间”“合纵”15参见《韩非子·五蠹》:“从(纵)者,合众弱以攻一强也;而衡(横)者,事一强以攻众弱也。”是秦国成就霸业的重要原因之一,正如李斯([8],第173 页)所言:“秦人通过‘用间’成功地瓦解了敌国合纵联盟,减少了统一过程中的阻力。”另一方面,也说明纵横家出使各国,明为外使,暗为间使。

从实践来看,苏秦、张仪作为纵横家的代表人物,确行间谍之事:如前所述,苏秦事发,被车裂于市,成为燕国之“死间”16《孙子兵法·用间》载:“故用间有五:有因(乡)间、有内间、有反间、有死间、有生间。五间俱起,莫知其道,是谓神纪,人君之宝也……死间者,为诳事于外,令吾间知之,而传于敌间也。”此外,苏秦因“反间”罪而死,亦能从侧面证实其从事间谍活动,见《史记·苏秦列传》:“而苏秦被反间以死,天下共笑之,讳学其术。”;张仪曾为秦相,后被秦惠王“罢免”,奔赴魏国,从事谍报活动17《史记·张仪列传》曰:“(张仪)东还而免相,相魏以为秦,欲令魏先事秦而诸侯效之。魏王不肯听仪。秦王怒,伐取魏之曲沃、平周,复阴厚张仪益甚。张仪惭,无以归报。留魏四岁而魏襄王卒,哀王立。张仪复说哀王,哀王不听。于是张仪阴令秦伐魏。魏与秦战,败。”,是秦国之“生间”18《孙子兵法·用间》载:“生间者,反报也。”杜佑注曰:“择己有贤才智谋,能自开通于敌之亲贵,察其动静,知其事计,彼所为已知其实,还以报我,故曰生间。”([12],第296 页)。

从文本来看,《鬼谷子》也与“用间”存在千丝万缕的联系。如《鬼谷子》曾为日本情报人员的必读书目([2],作者序言,第1 页);《内揵》讲“或结以道德,或结以党友,或结以财货,或结以采色”,此术可用于间谍活动中的拉拢渗透,结交权贵19参《孙子兵法·用间》:“内间者,因其官人而用之。”梅尧臣注曰:“因其官属,结而用之。”([12],第292 页);《忤合》讲“合于彼而离于此,计谋不两忠,必有反忤;反于是,忤于彼;忤于此,反于彼”,揭示了纵横家被世人误以为是“朝秦暮楚”“事无定主”的原因,也从侧面印证了他们身负“间使”的特殊使命,苏秦、张仪终其一生,各为其主——燕国、秦国,足以证明他们并没有“朝秦暮楚”,亦符合《忤合》篇“计谋不两忠”的论述。《鬼谷子》中相关论述亦不胜枚举,至少可以说明纵横家之学可用于谍报活动。

依据间谍活动的要求,隐秘20《孙子兵法·用间》曰:“事莫密于间。”杜佑注曰:“间事不密,则为己害。”梅尧臣注曰:“几事不密,则害成。”([12],第297 页)行动才是重中之重,正如《谋篇》所言:“天地之化,在高与深;圣人制道,在隐与匿。”纵横家唯有行事隐秘,方能获取情报,施行“阴谋”,最后功成身退,所以《摩篇》讲:“微而去之,是谓塞窌匿端,隐貌逃情,而人不知,故能成其事而无患。”当时,诸子百家多以《诗》《书》为据,所言乃是光明正大之道,纵横家若以此为据,则与本派所行隐秘、阴暗之事不相匹配。因此,《诗》《书》诸论,不能作为纵横家的立论依据。那么,面对这种情况,纵横家需要一种重视隐秘、阴暗的学说,作为其理论依据。

在老子的《道德经》中,有贵阴柔的思想,与纵横家之立论诉求不谋而合,学界亦有纵横家之“阴阳”源于黄老道家之定论。从先秦“阴阳”演化进程来看,笼统地讲,商周时期已有“阴阳”思想21井上聪([6])考商代干名制度、周代丧礼及用鼎等制度,认为商周时期已有“阴阳”思想,主要体现为“阴阳”转化,并呈现出循环结构。;至春秋时期发生演变:老子著《道德经》,崇尚阴柔,孔子作《易传》,崇尚刚强([10],第176—177 页);到战国时期,阴阳家邹衍创“五德终始”之说,后被秦始皇采用22《史记·封禅书》载:“自齐威、宣之时,邹子之徒论著终始五德之运,及秦帝而齐人奏之,故始皇采用之。”《史记·秦始皇本纪》曰:“始皇推终始五德之传。”《汉书·郊祀志》言:“齐人邹子之徒论著终始五德之运,始皇采用。”。苏秦或为《鬼谷子》之作者23考《鬼谷子》,《汉志》无,始见于《隋志》,曰:“《鬼谷子》三卷,皇甫谧注。鬼谷子,周世隐于鬼谷。”后《旧唐书·经籍志·纵横家》将作者改为苏秦,云:“《鬼谷子》二卷,苏秦撰。”《新唐书·艺文志·纵横家》载:“《鬼谷子》二卷,苏秦。”故《四库提要》称:“旧本题鬼谷子撰,《唐志》则以为苏秦撰,莫能详也。”,有出使齐国的经历,或许有闻邹子之说24据《史记·封禅书》载,邹子之徒创“五德终始”之说,起于齐威、宣之时;考《史记·苏秦列传》,苏秦曾“东事师于齐”,又见齐宣王、齐湣王。由此推测,苏秦极有可能听闻“五德终始”之说。;儒家为当时显学,孔子之说,自是广为流传;战国时期,帛书《黄帝四经》有贵阴柔之说25如《经法·四度》载:“柔弱者无罪而几,不及而翟,是胃(谓)柔弱。刚正而□者□□而不廏。”《十六经·雌雄节》曰:“皇后屯磿(历)吉凶之常,以辩(辨)雌雄之节,乃分祸福之乡(向)。宪敖(傲)骄居(倨),是胃(谓)雄节;共(恭)验(俭),是胃(谓)雌节。”又曰:“凡人好用雄节,是胃(谓)方(妨)生。大人则毁,小人则亡……凡人好用【雌节】,是胃(谓)承禄。富者则昌,贫者则谷。”([3],第52、70 页),韩非子著有《解老》《喻老》,黄老之说,亦盛于当时。由此推测,当时或许流传着三种“阴阳”思想,而面对这些思想,纵横家基于其立论诉求,选择黄老之说,这也从侧面说明,纵横家是有所考量,而非随意择取。

当时各国之君重视“用间”的社会文化背景,为纵横家提供了广阔的历史舞台,由于纵横家身份特殊,任务艰巨,其思想相较于其他学派,显得更为注重对“阴”的研究,其论证理论之源流,或可追溯至春秋时期的老子。当然,除了春秋时期的哲学思想,其论证实践也为纵横家论证理论之构建,提供借鉴。

5 “说谋”论证理论之溯源

理论源于实践,纵横家之“说谋”论证理论,离不开自身的论证实践,更离不开春秋战国时期的论证实践。从实践上看,纵横家周游列国,主张依靠合纵、连横的外交活动称霸,其受众必是各国之君,而非平民百姓。与百姓言,即使失败,也不会招致杀身之祸;国君则不然,早在春秋时期,人臣因说服失败而惨遭祸患的事例就不胜枚举。因此,为确保听者(国君)欣然接受己方主张,纵横家在总结历史经验教训的基础上,充分考察听者的特殊性,并发展出相应的论证理论。

纵横家认为,让听者全盘接受说者的主张,是“说”之难,故《摩篇》言:“说莫难于悉听。”为确保听者言听计从,问题的关键,在于一个“情”字,即说者所言之事与所提主张,均要符合听者的真实情况,故《摩篇》总结道:“说者听必合于情,故曰:情合者听。”需要注意的是,战国诸子总结春秋时期的历史经验教训,亦有相似之论,如韩非分析百里奚、关其思、弥子瑕等人的案例,认为:“凡说之难:在知所说之心,可以吾说当之……谏说谈论之士,不可不察爱憎之主而后说焉。”(《说难》)吕不韦及其门客考察管仲遗言、桓公溺臣,指出:“所能接近而告之以远化,奚由相得?无由相得,说者虽工,不能喻矣……无由接,固却其忠言,而爱其所尊贵也。”(《吕氏春秋·知接》)这表明先秦诸子已经意识到,“情”在论证实践中的重要性。所以,《内揵》曰:“不见其类而说之者,见逆;不得其情而说之者,见非。得其情,乃制其术。此用可出可入,可揵可开。故圣人立事,以此先知而揵万物。”由此可见,纵横家将“得情”置于论证实践的先决位置,基于听者的特殊性,为了“得情”,势必要对听者因素展开详细分析。

其实,广泛存在于春秋时期的论证实践就已表明,论证者(说者)早已意识到受众(听者)因素对于论证成败的影响,如同一论证者针对同一事件,面对不同的受众,会使用不同的说辞([4])。纵横家在总结历史经验的基础上,对听者的考察更为细致:一方面,继承了前人针对不同听者,采用不同说辞的论证策略26《权篇》曰:“与智者言,依于博;与博者言,依于辨;与辨者言,依于要;与贵者言,依于势;与富者言,依于高;与贫者言,依于利;与贱者言,依于谦;与勇者言,依于敢;与愚者言,依于锐。”;另一方面,总结出“量权”27“量权”之术是对听者所处国家及周边环境的考察,涉及经济、人口、资源、地缘、政治、文化、外交、社会等诸多因素。《揣篇》曰:“何谓量权?曰:度于大小,谋于众寡,称货财有无之数,料人民多少、饶乏有余不足几何;辨地形之险易,孰利孰害;谋虑孰长孰短;揆君臣之亲疏,孰贤孰不肖;与宾客之智慧,孰少孰多;观天时之祸福,孰吉孰凶;诸侯之交,孰用孰不用;百姓之心,去就变化,孰安孰危,孰好孰憎,反侧孰辩。能知此者,是谓量权。”又曰:“计国事者,则当审权量。”“揣情”28“揣情”之术是说者在考察听者心理(主要是喜与惧)的基础上,合理运用说辞,强化听者心理(喜惧),进而探知听者的真实所想。《揣篇》曰:“揣情者,必以其甚喜之时,往而极其欲也,其有欲也,不能隐其情;必以其甚惧之时,往而极其恶也,其有恶也,不能隐其情。”又曰:“说人主,则当审揣情。”等方法,进而“得情”,为“说谋”论证的顺利进行,奠定坚实的基础。

纵观全文,纵横家之“说谋”论证理论并非无源之水,无本之木:一方面,受黄老道家之“阴阳”思想影响,生成“捭阖”“反应”等论证规则,以及有“阴谋”“阳谋”之分的论证主张;另一方面,春秋时期的论证实践,也为该理论提供宝贵经验。这表明战国诸子的逻辑理论有其产生的基础,而春秋时期的相关思想观念是探究上述基础的重要资源。([4],第30 页)

此外,纵横家之“说谋”论证理论是基于中国特定时期特定文化背景下产生的论证理论。试想战国时期并无“用间”的社会文化背景,苏秦、张仪——作为纵横家的代表人物——也不会明为外使,暗为间谍,自不会以“阴阳”为据,发展出“说谋”论证理论了。诚然,若是缺失了这一重要背景,纵横家也不会列席于战国诸子之中,更不会在战国历史中,留下浓墨重彩的一笔。这也为解释纵横家一脉,自战国以后,逐渐退出历史舞台,埋下了伏笔。因此,在广义论证视域下,本研究将社会文化背景纳入研究范围,分析其对论证的影响,这有利于展现我国先秦时期论证实践以及论证理论的本来面目。