楚庆,“重开一局”后

向治霖

大概三年前,2018年11月,楚庆做了一个决定。他离开华为海思—中国自研芯片的龙头企业,“跳槽”到了紫光展锐(以下简称展锐)。

“后悔也来不及了。”现在的他,可以笑着说出这句话。

公众对国产芯片的关注,也是从2018年开始的。先是中兴,后是华为,再渐渐地,似乎整个国产芯片的生产链条,尤其是设计与制造环节,全部遭遇“卡脖子”。人们这才发现,以芯片为典型的中国部分高精尖行业,本质是如此虚胖。

从那时候起,芯片的“国产化”,在各个意义上被拔上高度。

展锐,同是一家自研芯片的企业。从前的它,历经过野蛮生长,是那时期的一个缩影,这让它貌似强大。比如说,在2/3/4G的通讯技术迭代中,虽然技术落后,但是没有掉队。于是,它成为中国为数不多的、在通讯行业有着历史积累的公司。另一家是华为的海思。

然而另一方面,是它的“大而不强”,过去的展锐,只是集成别人的技术,没有自己的知识,于是,它只能蜷缩于中低端产品线,是一个被动的跟随者,“2G时代,我们落后一线竞争对手15年。3G时代,落后别人大概8年。到4G时代,落后了将近10年,几乎将4G整体错过”,楚庆说道。

这是一个科技企业转型的故事,又或者,用楚庆的说法,是一家企业“死里逃生”的故事。或许它可以启发在长久形成的困境中“创新无能”的高科技企业们,问题究竟出在哪儿?

“公司死完了”

楚庆身上,一股明显的“创业家”气质。采访开始前,他歪靠在皮沙发上,看起来是疲惫,他自己也笑说:“一天里没有没事做的时间。”但随着问题抛出,他直起腰板,身子前倾,话是一套一套地涌出,很难被打断了。

尤其是,在谈到技术时,这位技术出身的展锐CEO,话头源源不断,完全看不出疲态来。

技术的证明就是产品。

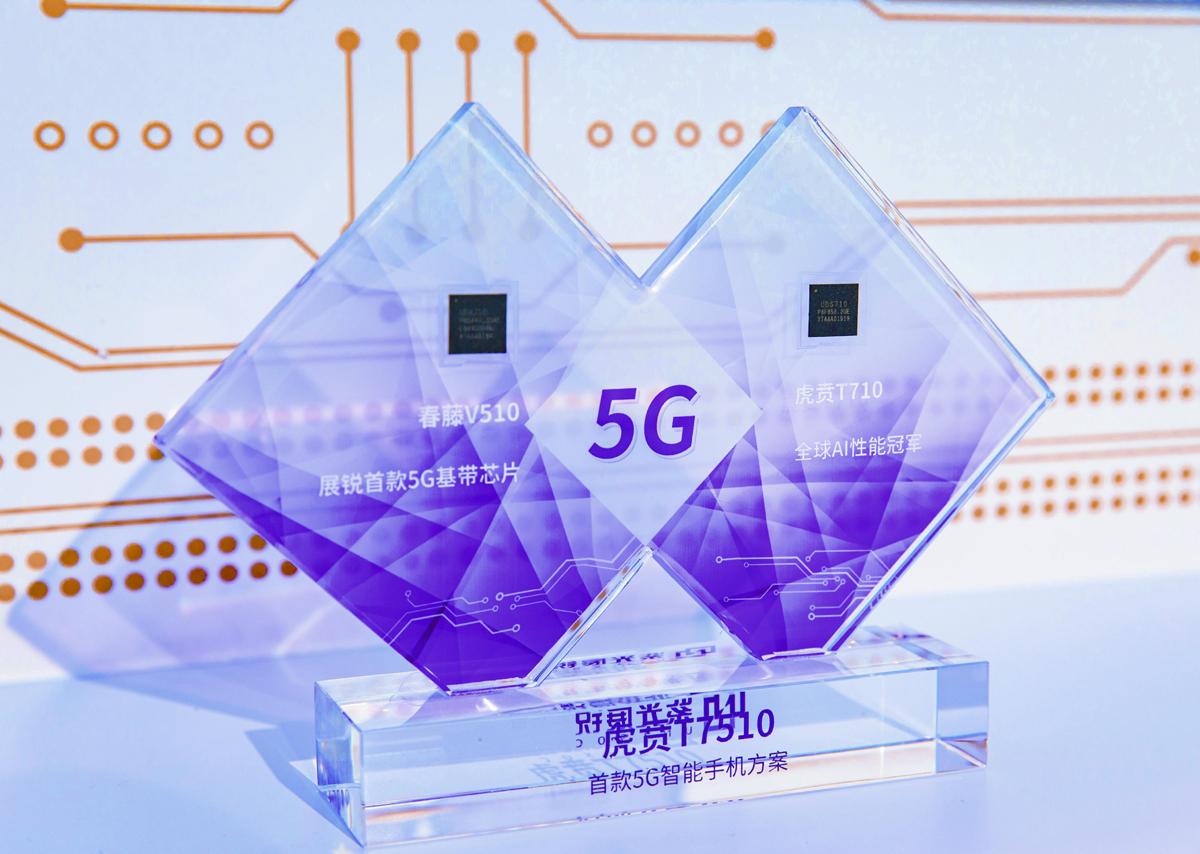

2019年2月,楚庆到展锐三四个月后,展锐发布了5G通信技术平台马卡鲁,还有首款5G基带芯片V510,但展锐的首款5G手机芯片投入商用,还要等到2020年5月。

不过,这对展锐来说,有着非凡意义,它意味着,过往落后于一线竞争对手的时间,从15年、10年、8年,缩短到了6个月。

值得一提的是,这个“一线竞争对手”,是指华为海思的“麒麟990”,它在2019年12月商用上市。

楚庆记得,搭载展锐T7510芯片的5G手机,量产开售的时间是2020年5月15日。“T7510向业界喊了一嗓子:我们的通信技术赶上来了。在过去,我们一直处于严重的落后状态,但是要赶超上来,确实可以这么快。”

放到全球的行业背景下,展锐此举的意义更加明显。目前,能够提供5G手机芯片的厂商,全球只有5家,它们是高通、华为海思、联发科、三星和展锐。“我们进入了全球的第一梯队。”楚庆说。

如果是2019年以前的展锐,实现这个成就,无异于痴人说梦。

“过去我都不敢提,现在,我敢说了”,这时,楚庆含笑的神情十分复杂,他说,“我给你讲个小笑话吧,在刚来那会儿,了解了详细情况之后,我自己在家休息了3天,没来上班”。

展锐不同于海思,海思的芯片自研自用,不会对外发售。而展锐是独立的第三方芯片供应商,在类型上,与高通、联发科的模式一致。当初,就是看好这个模式,楚庆决定“跳槽”过来。

“表面”之下的真实情况,却让他大跌眼镜。

展锐在那时通身弊病,最明显的,是“混乱、极其混乱”。楚庆的描述中,展锐像是曾经的那个被巨量市场遮蔽的、名曰高科技实为劳动密集型工厂的、野蛮生长的负面典型。

他举例子说明,“作为一家科技公司,那时的展锐竟然没有文档,我2018年底来的时候,整个公司做了次审计,文档的完备率不到7%,93%都没有,都是空的”。

“T7510向业界喊了一嗓子:我们的通信技术赶上来了。在过去,我们一直处于严重的落后状态,但是要赶超上来,确实可以这么快。”

在科技公司,文檔是承载知识、技术的形式,“没文档,技术如何存在?”更不要说架构了。

楚庆打了个比方说,就像搭一个房子,要搭一个钢筋骨架,然后我们要在上头堆积资料,填入玻璃、地板、红砖墙等等。可是,名为科技公司的展锐,却没有最基本的架构。

这就导致了,“软件的开发,写到哪儿算哪儿,出了问题就打补丁完事”,楚庆坦诚地说,如此开发的产品,毫无竞争力。仅仅在2018年上半年,仅仅在一家客户那儿,就有3起索赔,索赔额甚至超过了交易额。

“2018年7月份以后没有开过新的客户案子了,新的Design In数量是零,甚至供应采购都停止了,客户抛弃了我们!有的是堆积如山的质量事故,和质量赔偿,产品质量死亡了,客户体系死亡了”,现在的楚庆笑言,实际上在他接手的时候,这家公司已经“死完了”。

没有浪漫可言

在家“怠工”了3天后,楚庆回到展锐,他回忆那时的心境,“后悔也来不及了,没办法,骑虎难下”。当时,外界对这位前华为副总、海思高管的转型密切关注,芯片行业的风波也在风口浪尖。

他毫不掩饰地说:“当时不敢讲这些(负面),因为讲了之后,公司包括投资人可能全都没有信心,可能瞬间就倒了,现在可以讲了,因为这些惊涛骇浪都过去了。”

展锐经历了一次“摧毁式”的重建。

整个体系的变革,或许一套书才能写尽,但有“两件事”尤其值得记下。

技术方面,楚庆介绍说,第一件事:展锐宣布了“火凤凰计划”,向原来的代码开刀。他的目标很明确,对核心的代码,花两年时间全部取代。

计划从2019年4月开始筹备,“展锐集中了100多个、我们认为最好的程序员组织在一起,形成火凤凰团队,把核心代码全部重构,文档全部重写”,楚庆解释说,展锐的快速赶超,就是建立在“破而后立”上。据他说,计划的效果很快显现,在2018年上半年惹了大祸的9832e,到2019年底拿了客户的质量冠军。

这是奇迹,不是“神迹”,它是靠着科学管理体制、团队的“死战”才实现的。

展锐在它的研发大楼中,打通了一个楼层,全部提供给“火凤凰团队”。楚庆说,人是环境的产品,于是展锐给了他们一个封闭的环境。“中间是研发格子间,周围全是作战室,地上到处是睡垫,你在里面集中办公,可以不管昼夜。”

值得记下的第二件事,是楚庆强调的重中之重:建立质量基线,大规模建立质量体系,重塑了展锐的管理流程。

为此,楚庆找了亲密伙伴陈雨风,履职展锐的首席运营官。早在创立海思时,两人就很熟悉,陈雨风也是海思的第一任质量管理部负责人。后从海思出来创立了管理咨询公司。同时,楚庆还邀请了许多前海思的人员。在当时,外界普遍猜测,楚庆将华为海思的状态“复制”到了展锐来。

但楚庆否认,他强调海思和展锐是两家内生逻辑完全的不同的公司。引进新团队的背后,是引入业界先进的流程规范实践,而这也只是管理变革的第一步。

“当时不敢讲这些(负面),因为讲了之后,公司包括投资人可能全都没有信心,可能瞬间就倒了,现在可以讲了,因为这些惊涛骇浪都过去了。”

是非先不计较,楚庆的做法,效果确实是显著的。

推行IPD流程,建立CMM质量体系,展锐这个有着5000多名员工的公司,实现了科学的工作和项目管理。

“两件事”代表的,是破而后立的“立”。在这之前,展锐“破”也决绝,楚庆介绍说,过去展锐的管理团队,被全部替换,整个公司砸碎重来。

“我说一件事,你不要觉得奇怪,就是前展锐的某位高管,曾经讲过一句话,说的是,展锐是一家农民公司,不要去管那些流程,那些流程都是大公司用来骗人的,是降低效率的罪魁祸首。”楚庆说,这是原话。

然而,固守老一套体系,撑着混乱、松散、官僚的组织,正是“名曰高科技实为劳动密集工厂”的祸源。他们没有行业的自觉,劲风一来,猢狲四散。

技术与互联网

或许用一组数据,更能描绘展锐的改变。楚庆出任CEO以来,展锐集中人员攻关5G相关的主业,该业务占到全部研发人员的60%,同时,砍掉了展锐90%的在研项目,“立项完全无序,没有任何控制,一个10个人的项目经理就可以决定产品立项,到处都在乱花钱”。

人员方面,楚庆介绍说,展锐近两年实行严格的“末位淘汰”,每半年淘汰7.5%。

具体而言,展锐第一年(2019年)淘汰了600多人,第二年又淘汰600多人。同时,展锐引入新人,大规模招募应届生,第一年招了1100多人,没有招满名额。楚庆认为,原因是“那时的展锐,社会声誉太差”。

到了2020年,情形明显变了。楚庆介绍说, 1200人的校招名额全部招满,其中 985、211等重点目标院校的占比达到了93%。

以上的数据,楚庆在说起时毫不停顿。或许是技术人员的出身,让他对数字特别敏感。

另一组数据,同时被他脱口而出。“过去得罪的大客户,我们恢复了合作,整个公司的营收,在2019年实现了第一次真实的增长。去年(2020年),我们拿下了全球所有主流二线品牌,曾经,这个数字是0。目前,我们正在接触一线品牌。”

以5G手机芯片为例,所谓独立的芯片供应商,如高通、联发科和展锐,是指利用自己手中的技术,做出商品,即设计出5G手机芯片,再通过对芯片的性能、功耗、制程和性价比的争取,与手机厂商们谈判、合作,最终搭载在手机上,推向市场。

很显然,一家公司掌握的技术,是谈判中最关键的筹码。技术本身,就是高新科技公司的“保命符”。那么,問题来了—千呼万唤的技术和创新,源自哪儿?

曾经有一种说法,“创造力来自宽松和自由的环境”,这种观点举的是海外的科技公司,例如Google。据说,Google最早打破传统办公室,取消了曾经的格子间,替代以沙龙式的办公环境等。

楚庆表示,他不认可这样的观点。

“宽松和自由”是表面上的东西,近乎一种文化上的宣传,楚庆说:“讲这句话的人,没有接触到别人真正的核心。”

楚庆举例说,目前世界级的大企业,如苹果、亚马逊、英特尔、微软,在核心处,是有科学而严密的研发流程管理的。更不必说,展锐正在学习使用的IPD流程、CMMI流程等,在本质上,是大家比较公认的、在信息产业领域行之有效的、源自实践的一套管理体系,本身就是在国外总结而来。

另一方面,信息技术的发展,进入到高度复杂的时代。技术的出现,创新的诞生,早就不是“宽松和自由”中灵光一现的产物。

仍以例子说明,楚庆介绍,5G带来的新代码量是2000万行,新的R16又将新增超过1000万行代码。又或者,以5G手机为例,“我们一台5G的智能机,上面承载的软件量超过1亿行代码”。

1亿行代码,是什么概念?楚庆表示,过去学校里教软件工程都要举例, UNIX—这是经典的复杂软件,它有40万行代码。今天来看,应该说它“只”有40万行代码了。

“40万行相对1亿行,相距250倍。从复杂度来讲,还要给它做一个平方,复杂度就这么高”,楚庆表示,今天的技术,今天的创新,离不开团队“作战”和先进的质量管理体系,这无可争议。

关于“土壤”

在根本上,Google的“宽松和自由”,就不应该是一个例子。

“它真正的身份,是全球最大的服务器硬件制造商,是行业第一,像我们知道的刀片服务器、服务器机房的管理模式,基本上都是谷歌的发明,其它公司都是跟进、学习。”

一家公司掌握的技术,是谈判中最关键的筹码。技术本身,就是高新科技公司的“保命符”。

所以,看上去的“宽松和自由”,只是Google表面的“皮”。只是着眼于此,那就忽略了它深层的强健“筋骨”,丢了西瓜,也捡不到芝麻。

将这个问题拆解清楚,或许可以发现,问题真正的分歧是,技术和“互联网”,并不是一回事,创新也就不是一回事。

互联网公司的创新,是一种模式创新。区别在于,“它并不生产新知识”,楚庆表示,真正的技术型企业,是生产知识的企业。在他看来,改革后的展锐,就是如此。一个显著的特征是,展锐中90%的人员,都是技术研发人员。

“所以有人问我,是不是复制了华为模式到展锐,这个问题就不成立。它们,根本不是一个类型的企业。”楚庆再次表示。

一家技术型企业,没有故事可以讲,追逐资本也无意义。“我们有的,就是这些人、这些技术,此外一无所有,展锐除了员工团队,没有可以依赖的任何资产;知识员工的首要任务就是创新。”

技术的从无到有,楚庆再清楚不过。

他经常提到,“我从一出校门,就参加了中国的移動通信产业”。那是1996年,读完硕士的楚庆,加入了华为的无线产品团队。团队很小,只有7个人。“刚进来的时候,我以为带着我们的这些人,他们知道基站是怎么回事,后来我才发现,其实他们也不明白”。

但这并不妨碍他们成为在中国第一个“吃螃蟹”的团队,他们研制发布了中国自主的最早的基站。1998年开局以后,楚庆听到了软件无线电这个词,觉得很酷,被迷惑住了,随即,1999年带领一帮年轻人,“团队的90%是应届毕业的硕士生”,设计出全球第一个宽带软件无线电基站样机,“一个充满未来感的基站,军用软件无线电确实是他人的作品,但是民用的首个是我们搞出来的”。在技术层面上,华为基站进入世界的先进基站俱乐部。

不同于躺在功劳簿上睡觉的大佬,现在的楚庆,依然着迷于新技术、新知识的开发。他所在的芯片行业,机遇与挑战并存,涌入的资本自然是必备的“弹药”,但热钱也助推了环境的无序,造成人员和技术资源的紧张,“现在挖人现象比较严重,很多做5G的人,被挖去做什么蓝牙,焚琴煮鹤,资本猖獗啊”,楚庆说。

可以预见的是,环境仍将一变再变。但对楚庆来说,“我过去接手的事,基本上都是凭空创造的事,我不太喜欢风平浪静的生活”,这一点不变。