根

□ 张严平

中原大地横贯东西,饱吮母亲黄河的乳汁。

据考古学研究,远在三千多年前的殷商时代,这片黄河灌溉的土地是一片温暖的沃土。在一块武丁时代的甲骨文上,记载着人们猎获一头大象,说明当时的中原一带是有象的。而今河南简称“豫”,“豫”字正是一个人手牵着一头大象的标志。

在这样一块古老的土地上生息繁衍的人们,都无可逃遁地烙着这块土地的印记。勤劳与勇敢、苦难与创伤、欢乐与梦想,都化为血,结为果,凝为一种禀性:坚韧、厚重、多情。

穆青就是这样一个味道十足的中原子孙。

他曾经说过:“我是中原的儿子,我的心和那片土地魂牵梦萦。”

几十年中,他一次又一次离开繁华的北京,驱车几百公里,来到这片土地上寻找他要找的东西。在这里,他哭,他笑,他恨,他爱。这片土地让他的生命有最激情的绽放。

豫东有一个小县叫扶沟。从1982年到1997年期间,穆青曾八次来到这里。八次的执著源于40年前的一次心痛。

1950年,他南下途中看到这里是“一幅人间惨相”,他在痛苦中记住了它。30年后,沧桑巨变。他又来到这里,看到的是“农民两只手捂不住一张嘴”的日月一去不复返了。丰收的农民,割上一块肉,摆在麦场里,面对北京祷告:“不敬天,不敬神,敬的是三中全会好精神。”昔日“吃红薯,住草棚,破衣烂衫打饥荒”的贫苦农民,现在过上了“院子里堆着瓦,门前拴着马,吃着八五面,穿着的确卡”的好日子。穆青强烈地感受到,“中原大地正经历着一场划时代的激变”。他说:“这使我深深受到鼓舞,受到教育,可以说,我已在感情上和他们千丝万缕地联在了一起。”

他开始不停地往这里跑。

在这里,他与周原写出一组《河南农村见闻》,振奋了中国的亿万农民。他们在文章中提出的“谁有远见谁养牛”的口号,被农民写在树上,写在墙上,写在家里的屋梁上。看到这个情形,穆青笑弯了腰,高叫着:“我成牛倌了!我成牛倌了!”

在这里,他与冯健、周原一个月行程两千多公里,走了22个县,写出了气势磅礴的《潮涌中洲》,以无比的豪迈告诉世人:“只要给人民群众一个创造权,人民群众就能创造出一片新天地。”

在这里,他还写出了激情奔涌的《三下扶沟》,以扶沟的沧桑巨变向世人宣告:“这是中原大地又一次历史性的大进军,也是我国农村现实生活中一幅最伟大最壮观的时代画卷。”

穆青最喜欢看这里夏季一望无际的麦浪。那一年,他与周口地委书记张文韵约定,麦收前给他打个电报,他要来看看。电报如期而发,他如约而至。

站在万顷金色的麦浪前,他陶醉了。

金色的麦浪,金色的果实,铺天盖地,滚滚起伏,似乎淹没了一切,仿佛整个世界都变成金灿灿的了。此时此刻,我忽然感到,世界上虽有各种各样的景色,但哪些能和眼前这平原麦浪的景色相比拟呢?

他掐下一株麦穗,放在手掌里搓一搓,然后送到嘴里慢慢地咬着……犹如一个幸福的农民。这种幸福在他的心里长久地回味着,他在一篇日记中追忆道:

我从前年开始和周口地委建立联系,两年多来他们不断给我写信寄材料,告诉我不少新情况,对我了解农村实际很有帮助。我前后两次去周口,虽然来去匆匆,但也建立了友谊,对这一地区的工作和发展一直放在心里。我忘不了那千里麦浪的壮观,忘不了那些担心因天气变化影响收成而吃不下饭睡不好觉整天守在电话旁的干部们,他们多像战争年代我们军队的各级指挥员啊!而最使我忘不了的还是我们的农民,农民的笑脸,农民的幽默,农民的心劲……

□ 新华社记者穆青(中)、冯健(右二)和周原(右四)在兰考县接受记者采访(摄于1994年5月)。(新华社记者 王颂/摄)

□ 1990年6月6日,新华社记者穆青(右一)、冯健(中)、周原在兰考县焦裕禄墓园敬献花圈。(新华社/发)

穆青在这里结交了许多热衷科技的农民朋友。那一年,他听县里介绍,拐王村有一个农民叫何长义,20年坚持搞科研,成功地搞出了一年七种七收。他立刻乘车来到拐王村。当在试验田里看到一身汗、一手泥的何长义时,他快步走上前,一把握住何长义的手说:“从今天起,我们就是老朋友了。以后,我每年来看你,也可书信来往,回去后再给你寄些科技书。”打这,他每次来扶沟,必定看望何长义和他的试验田。何长义也经常给他写信,扯扯试验田里的事。信的开篇总是称“穆青老朋友”。有人问这位农民:“穆青那大官,你咋交得那么熟?”这位农民一脸自豪:“老穆家常得很,就愿听俺庄稼地里的事,可亲着呢!”

高河套村的科技模范高喜也是穆青的老朋友,穆青称他“喜子”。他每次来到这位喜子的实验田里常常一转就是两小时。那年,他给喜子写下一幅字:“心中有人民,黄土变黄金”。

穆青来这里就是回了家。上路,他不要当地政府的开道车,

他说:“那玩意在前面又叫又闪,老百姓还怎么敢接近你?”他总是坐着一辆吉普满地里跑,走到哪儿一竿子插到农民的田间地头,房舍家院;吃饭,他不要七个碟子八个碗,一碗热汤面、一个肉夹馍都是他的最爱。有一次,为了多看几个地方,路上跑了8个小时没吃饭,走到太康县板桥乡,陪同的人建议是不是下车找个饭店吃一顿。他挥挥手:“不用,路边有烧饼,买上几个就中。”结果一车人边跑边啃烧饼。事后很久,他还常常提起:“板桥的烧饼真香。”

穆青在这里留下了他的感情,也留下了他的一种品性。

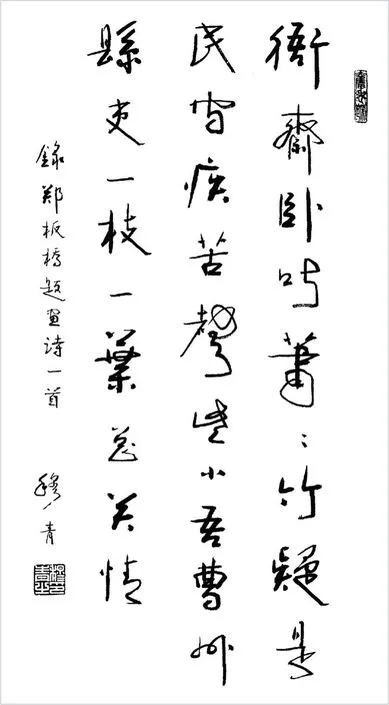

他曾应邀为扶沟的上级机关周口市写下一副清朝年间郑板桥的诗句:

衙斋卧听萧萧竹,

疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,

一枝一叶总关情。

结果这幅字被复印成若干份,挂在了周口市及扶沟县每一位干部的办公室里。几次陪同穆青踏访扶沟的周口市委原秘书长马远征说:“不仅仅因为诗文原有的内容,更因为书写者穆青以他自己的言行,赋予了这首诗更深的意境。看到这首诗,我们就会体会到一个老共产党员对人民群众那种发自灵魂深处的爱!”

1997年10月,穆青第8次来到扶沟时,扶沟人民打出一幅横联“欢迎扶沟人民的老朋友穆青”。

扶沟仅仅只是穆青情感世界的一个折射点。他对故乡和人民的赤子之爱,洒尽中原大地的每一处山水。几十年间,他曾两上红旗渠,四访宁陵,七回兰考,八下扶沟,九进辉县。

我每隔一阵子一定要到乡下去走一趟,和老乡们一块生活一阵子。他们从不把我当成什么大官,什么话都跟我说。(日记)

正是在家乡的土地上,穆青对人民的喜悦、痛苦、期望保持了最敏锐的感受力。

□ 安阳之行,穆青左手拉着任羊成,右手拉着王师存,谈到动情处,大家泪流不止。

□ 2014年5月4日,参观者在位于河南兰考的焦裕禄同志纪念馆内参观刊登《县委书记的榜样——焦裕禄》等内容的报纸版面。(新华社记者 朱祥/摄)

进入20世纪90年代,穆青注意到一个现象,已经去世二十年的焦裕禄又不断地在报刊、书籍等各种媒介上出现,《经济日报》甚至应读者要求,率先全文重新刊登了当年的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。

这意味着什么?穆青的脑子里有了问号。

1990年清明刚过,穆青约上他多年的老搭档冯健、周原又一次回到了他们共同的故乡河南。他们行程的最后一站是兰考。在这里,穆青终于看到了令他震动的东西。

当年,焦裕禄曾经雪夜探访的张晴老大娘,在这个清明节让人拉着架子车专程送她到焦裕禄的坟前,给这个自称是她“儿子”的书记烧了一堆“纸钱”,流着泪说:“如今俺富了,老焦您有钱花吗?”

也是这个清明节,一个又一个农村妇女,从家里带来新蒸的馒头,摆在焦裕禄墓前,哭着喊着,要他们的焦书记走出墓来尝一尝。

堌阳乡刁楼村70多岁的老农民马全修,患有关节炎,走路靠双拐。这个清明节,他披着老羊皮,艰难地走了十几里路来到焦裕禄的墓前,深深地鞠了三个躬,对陵园的工作人员说:“老焦是万里挑一的好人呀!我怕活不久了,趁还能走动,赶来看看他。说不定啥时候死了,想来也来不了啦!”

还是这个清明节,来自民权县的一位老农民,在焦裕禄陵园的松林里一个人默默地转着。工作人员问他来干什么,他说来看看。问他的姓名,他不肯说。再问“你心里有什么事?”他哭了:“我心里有话,没有地方诉呀,来跟老焦说说……”

穆青、冯健、周原走一路,听一路,看一路,想一路……

他们来到焦裕禄陵园,向他们无限敬仰的这位共产主义战士、人民的好儿子敬献了花圈。花圈的挽带上写着“焦裕禄精神永存”。

管陵园的老人告诉穆青,自1989年下半年以来,瞻仰陵园的人越来越多,平均每天要接待上千人,有农民、工人、干部、学生。曾经有一位北大中文系的学生背着行装徒步来到兰考,到焦裕禄的墓前凭吊。

他们来到韩村。当年穷得赤着脚、焦裕禄曾送给他一双黄军鞋的孙少甫,如今家里已盖了新瓦房。穆青问他对日子满意不满意,他说:“咋说呢?多数事满意,少数事不满意。唉!俺们真想念焦书记,多一点像焦书记那样的干部,中国的事情就好办了!”

他们和当地干部群众开座谈会,许多人说,现在的干群关系不能和焦裕禄时代比。一些农民说:那时焦书记给我们的多,现在的干部要的多。一些干部说:现在干群关系紧张是逼出来的,我们知道好多事情群众不满意,但又必须干。

三位老记者默默地离开兰考。行前,他们来到县委大院,找到第一次采访焦裕禄时的县委会议室,又看到了焦裕禄在世时就有的那棵石榴树,如今它已经长得蓬勃葱茏,红色的花朵像燃烧的火苗。他们站在石榴树前留下一张合影。

一个月后,署名穆青、冯健、周原的通讯《人民呼唤焦裕禄》由新华社向全国播发。

广大群众呼唤焦裕禄,这不是一个偶然现象。他们是在呼唤党一贯同群众血肉相连的好传统,呼唤党的一切为了人民、一切依靠人民的好作风。

……

60年代初,我国外有压力,内有经济困难。焦裕禄那种敢于“在困难面前逞英雄”的气概,“心中装着全体人民,惟独没有自己”的情怀,不啻是黑云压顶时一道耀眼的闪电。正是以这种气概和情怀,我们的党克服了历史上的一个个危难而一往无前。现在,我们国家也面临着外有压力、内有困难的形势,依然需要“在困难面前逞英雄”的精神,需要同人民群众紧密联系的作风。这就是成千上万人一往情深地怀念焦裕禄、呼唤焦裕禄的真正原因。

各大媒体争相刊用。《经济日报》在登载这篇文章的同时,还配发了总编辑范敬宜写的评论:《不信东风唤不回》。激情难已,他又写诗一首,送给穆青:

庾信文章老更成,

新篇续就意难平。

豪情满纸见肝胆,

卓识如炬明古今。

议论长含贾傅泪,

怀民总带杜陵心。

拳拳心曲谁评说,

读与穷乡父老听。

当晚,穆青把这首诗抄录在自己的日记中。

穆青与范敬宜是一对神交已久的朋友。他们平日来往并不多,但内心却似乎有一种感应。穆青每有激情迸发,范敬宜那边必是遥遥相应。

穆青与种棉花的吴吉昌是知心朋友,由此吴吉昌也成了范敬宜的知心朋友。老汉每次来京,带一袋小米给穆青,必同时带一袋小米去看望范敬宜。

穆青结集《十个共产党员》一书,请范敬宜作序。他对他相托的最重的一句话是:“我相信你会写好的,因为我知道你也是一个有感情的人。”

范敬宜的确是穆青的知音。

这位早年毕业于上海圣约翰大学的学生,到《辽宁日报》工作后被打为右派,在辽西贫困山区生活十年之久,后来先后做了《经济日报》和《人民日报》总编辑。他无论地位有何变化,惟有不变的,是“甘为人民鼓与呼”的肝胆。正是这一点让他与穆青神交日久。

范敬宜曾经说过这样一段话:“穆青把根扎在最厚的土层里,所以他有最肥沃的养分,他的作品也能代表最大多数的人。他能用最底层的事感动最高层的人。他有我们许多记者都不曾享受到的幸福。”

他后来还为穆青80寿辰作过一首诗,词之凿凿,情之切切:

秀出神州笔一枝,

如椽如匕如柔丝,

雷霆一怒见风骨,

典范十章成史诗。

遍踏五洲明大势,

回翔四海觅新词,

照人肝胆今何在,

咫尺楼头即我师。

此时此刻,《人民呼唤焦裕禄》再次让穆青与范敬宜的心灵碰撞。

有人讲,这篇稿子是三个老头儿最后在人民群众面前立的一块碑,表达了他们与人民是永远心连心的;他们用这种方式代表人民群众向一些官员发出了警告:不要脱离人民,否则,将被人民抛弃!听了这话,穆青点点头。

写下这篇稿子之后,很久,穆青都感觉有一种神圣的东西在心里沉淀。

1994年,穆青去甘肃采访,在金昌,一位当地的基层干部捧着他精心保存下的一本人民出版社1966年2月出版的《县委书记的榜样焦裕禄》64开本小册子,找到穆青,请他签名留念。

看着这本绿色封面、印有“定价0.04元”、印数高达120万册、纸张已经发黄的小书,穆青惊喜不已,他再次体味到那种来自人民之中的生生不息的力量。

同年5月,河南省委在郑州举行焦裕禄逝世30周年纪念大会,穆青、冯健、周原应邀前往。纪念会上,时任中央政治局常委胡锦涛代表中央到会致词,他讲话的主题是时代需要焦裕禄精神。同时在兰考还举行了焦裕禄纪念馆开幕及焦裕禄铜像揭幕仪式。这一天,穆青在日记中激动地记道:

今天风和日丽,兰考万人空巷,总有十几万人参加这次纪念活动。我们车队经过时,大街两旁都站满了人群。仪式结束后,陵园大门一打开,停候在门外的人群便像潮水般地涌了进来,我们的车走晚了一步,便被堵在陵园里整整半个小时开不出去。人群中有很多都是来自四乡的群众,有些老人都是由儿子女儿搀扶着前来的或踏着平板车带来的。过去兰考人民一片蓝黑色的破衣烂衫,现在都被五颜六色的新装代替了。其场面之壮观实在令人感动。

一位叫“红旗”的人,在穆青身后网上设立的“穆青纪念馆”里发过这样一幅帖子:

父辈们通过穆青知道了焦书记,而我们通过焦裕禄知道了穆青。忘不了焦书记,忘不了穆青。

“为人民服务”,这是穆青毕生的理想。

他曾说过:“有的人把作品获奖当做最高荣誉。其实,人民的信赖才是对记者的最高奖赏。”

他一生中跑得最多的地方是农村;他一生中恪守不变的信条是“为人民吐丝”;他一生中题写最多的一句话是“勿忘人民”。他在半个多世纪的风雨里,始终没有背叛他当初在延安树立起来的“为人民服务”信仰,全了他一生的节操。

甚至,就在他去世前的一个月,他颇动感情地对老摄影记者刘心宁说:“如果我再年轻二三十岁,我就去当个省委书记,我非要把那里老百姓的生活搞好!为官清廉!”

“征夫怀远路,游子恋故乡。”

中原这片土地,是穆青的精神家园。只要他的心中一日装着这片土地,他的心就一日与人民在一起。

家乡的情,群众的心,始终温暖着我。(1993年1月10日日记)

中原这片土地,有穆青生命的密码。无论走到哪里,他都不会忘记他是这片土地的儿子,不会忘记这片土地赋予他的本色。

那棵曾给少年的他带来无尽梦想的老榆树;那个曾让他和小伙伴们欢快如鱼儿的池塘;那位身材高大淳朴善良的车夫;那位经常帮家里干活敦厚老实的佃农……所有这一切,都像环绕在他生命周围的泥土一般,一生滋养着他。

更有他的母亲,一位凝结了这片土地深厚精华的女性,她给了他生命的血脉。

□ 焦裕禄在泡桐前的留影(资料照片)。(刘俊生/摄)

1990年夏天,当他97岁的母亲在这片土地上告别人世的那一刻,他的内心体验到一种深刻的、从未有过的伤痛。第二年秋季的一天,他在河南采访途中,悄悄绕道来到母亲的墓前,在地里采摘了一捧无名的野花,默默地放在母亲的身边,给这位生他、养他、赋予他爱、赋予他灵魂的女性深深地鞠躬。他含着泪轻轻地呼唤道:“妈!……”

他知道,他的一生都起源于她,起源于她身下的这片土地。她与这片土地同为他生命中伟大的母亲。他是她的儿子,他也是这片土地的儿子……