宋朝的百姓吃什么

吴钩

古往今来,聪慧的中国人最懂得如何犒赏味蕾,若要问起哪一朝吃货最有口福,恐怕非宋人莫属。

宋朝是我国经济文化高度繁荣的时代,正是从那时开始,中国人的食物从匮乏走向丰盛。良种水稻的引进以及深耕细作技术的推广,让人们从大自然获得了更丰厚的馈赠;老百姓的饮食习惯也从二餐制变成三餐制;东坡肉、火锅、火腿、刺身等层出不穷的珍馐纷纷登上历史舞台……

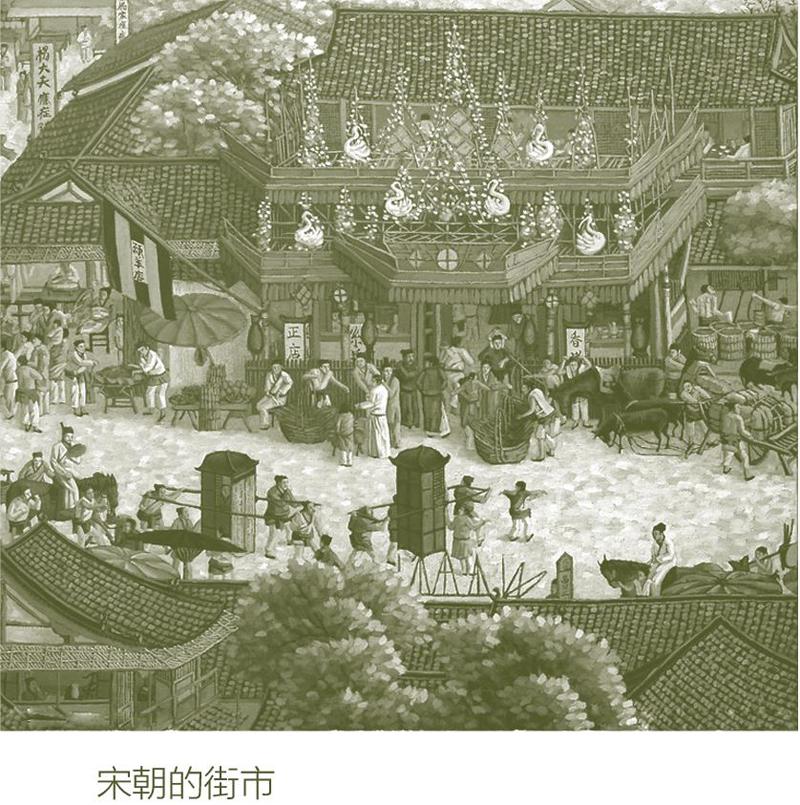

宋代饮食文化是平民的文化,宋人吴自牧编撰的《梦粱录》说:“盖人家每日不可阙者,柴米油盐酱醋茶。”人们不分身份和地位聚在同一间餐馆,因对美好食物的向往而拉近了彼此的距离。在描绘宋朝都城汴京繁华市井面貌的《清明上河图》中,不仅有各种商业往来的场景,还有各式各样的美食小摊、小饭馆和栩栩如生的美食,可见那个年代百姓生活水平之高。

【“宾至如归”的服务】

在宋朝的京城或者其他大城市,饭馆、食肆到处都是,有人统计过,张择端的《清明上河图》描绘了一百余栋楼宇房屋,其中可以明确认出是经营餐饮业的店铺有四五十栋,差不多接近半数——《清明上河图》简直就是一幅“东京吃货地图”。

所以,对宋朝的都市人来说,请客人上饭店吃顿饭,是非常方便的。寻常市民家里平日也不常备菜蔬,而习惯下馆子吃饭,或者叫外卖。

宋朝的食店不但數量多,种类也丰富。有北方风味的“北食店”、南方风味的“南食店”,还有四川风味的“川饭分茶店”;有专卖家常饭食的大排档,有立马就可以上菜、打包带走的快餐店,还有“高大上”的豪华大饭店,不一而足。客官可以根据口味、腰包里银钱的多少,挑一间合适的食店。

吃不惯荤菜的客人,还可以选择素菜馆,若在宋朝大街上看到打出“素分茶”招牌的食肆,便是素菜馆了。宋朝的饮食店,习惯被称为“分茶店”“分茶酒肆”,里面也卖茶、酒,但主要是吃饭的地方,有下酒菜,也有各种主食。专卖素食的饮食店,就叫“素分茶”。

说到宋朝的素食店,不能不提北宋东京的大相国寺。大相国寺是地处东京闹市的寺院,也是一个大集市,里面有商店、茶坊、酒楼、饮食店,其中东西塔院提供的素食,远近闻名,每逢斋会之日,许多东京人都要到大相国寺吃斋。著名女诗人李清照与丈夫赵明诚便常到大相国寺“淘宝”,买些古董字画。如果他们愿意,当然也可以到东西塔院吃个斋饭。

除了大相国寺,宋朝城市的不少寺院都开设有素菜馆。这里有一件趣事:宋神宗时,枢密院有几位官员曾一边游兴国寺,一边讨论军事问题。兴国寺的素食甚是精致、美味,这几个官员便在店里坐下来,叫了几份素食,边吃边聊。饭后,要结账了,这才发现大伙都忘了带钱。一人问:“兵书上,遇上这种情况,可有什么计策?”另一人说:“三十六计,走为上计。”于是,这几个人便用袖子掩着脸面,偷偷溜之大吉——堂堂朝廷命官,居然吃了一顿“霸王餐”。

寺院向游客提供素菜,这不奇怪。让人称奇的是,宋朝有一些寺院居然还设有荤菜馆,比如大相国寺里就有一个叫做“烧猪院”的饭店,招牌菜是烧猪肉,非常美味,主厨的大厨师是大相国寺的一名和尚,法号“惠明”,做菜的手艺很好。

当时的翰林学士杨亿,时常带着一帮同事来大相国寺的“烧猪院”吃饭。来的次数多了,便与主厨的惠明和尚混熟了。一日,杨亿问惠明:“你是出家人,这饭店叫‘烧猪院,合适吗?”惠明说:“大伙都这么叫,我有什么办法?”杨亿说:“我帮你改个名如何?不如叫‘烧朱院。”北宋内廷设有“后苑烧朱所”,负责烧制红色颜料,将“烧猪院”改为“烧朱院”,借助宫廷机构的名称,尽管读音差不多,但内涵确实变文雅了一些。

大相国寺的“烧朱院”以提供特色美食闻名,若论环境之优美、服务之周到,则不能不提宋朝都市的大饭店。

宋朝东京、临安城的大饭店,店门口酒旗飘扬,表明这家饭店有美酒出售;若是挂着金红纱栀子灯,打出灯箱广告,表明这家饭店夜间也有营业。从大门口进去,是一条主廊,约一二十步长,主廊两边是宽敞的厅院与长长的廊庑,整齐地摆着饭桌,花竹掩映;楼上则是洁净的包厢,包厢以盆景、名人书画装饰,十分雅致。客人可以在厅院入座,也可以挑一个包厢,享受贵宾的待遇。

这些饭店每天交五更(凌晨3点)左右便开门做生意,卖粥、饭、点心等,然后一直营业到次日的三更(凌晨1点)左右。每当夜幕降临,就是宋朝酒楼饭店最热闹、繁华的时候,店里点亮无数灯烛,灯火通明,主廊上站着数十名浓妆淡抹的漂亮歌妓,捧着美酒,热情招呼客人,“望之宛如神仙”。不过宋朝酒楼饭店里的歌妓,并非做皮肉生意的女性,而是卖艺的女子,她们的工作是给客人弹奏音乐、唱唱歌,以助雅兴。

客人一登门,便立即会有店小二向前施礼:“客官,里面请。”刚坐定,店小二便马上摆上一桌丰盛的菜肴,看着让人食指大动——这是宋朝的一个习俗:在上酒之前,酒楼伙计会先端上几盘“看菜”,然后才换上下酒的“正菜”。宋人的多部笔记里,都提到过这个习俗,如周密《武林旧事》载:“酒未至,则先设看菜数碟;及举杯,则又换细菜……”耐得翁《都城胜纪》与吴自牧《梦粱录》均载:“初坐定,酒家人先下看菜,问酒多寡,然后别换好菜蔬。”

“看菜”是供人观赏的,只许看不许吃,大概是为了展示本店大厨的手艺。若不识规矩,对“看菜”动了筷子,那是会被旁人取笑的:“有一等外郡士夫,未曾谙识者,便下箸吃,被酒家人哂笑”,“亦有生疏不惯人,便忽下箸,被笑多矣”。

上了“看菜”后,店小二才过来问客人:“请问客官,今天要打多少酒,点什么菜?”点了菜,店小二撤走“看菜”,很快就可以上能吃的菜了。行菜的伙计身怀绝技,如同一名杂技高手,左手拿着三个碗,右手自肩膀至手掌驮着五六盘菜,快步走来,手臂上每一盘菜都纹丝不动,半点汤汁都不会洒出来,一次性将客人所点的酒菜送齐。这份送菜的功夫,足叫人看得目瞪口呆。

如果要加菜,随时都可以招来饭店伙计,他们随叫随到,不消片刻,菜就要送上来,不容迟缓,不容出错。饭店伙计对待客人,必须热情周到、殷勤有加,让客人有“宾至如归”的感觉,因为按宋朝饭店的惯例,伙计的服务如果出了差错,被客人投诉,轻则会受老板的叱责,或者被扣工资,重则会被炒鱿鱼。

假如我们有机会穿越到宋朝城市,一定要到大饭店里体验一回宋朝式的服务。

【食不厌精,脍不厌细】

在宋朝的饮食店中,老百姓可以吃到什么美食呢?

让我们從金庸小说《射雕英雄传》说起。《射雕英雄传》的时代背景正是南宋,郭靖与黄蓉第一次见面,是在张家口的一家酒店内,黄蓉打扮成一个脏兮兮的少年模样,郭靖请她吃了一顿丰盛的大餐。

请看黄蓉点的菜单:“别忙吃肉,咱们先吃果子。喂,伙计,先来四干果、四鲜果、两咸酸、四蜜饯。”这只是餐前开胃小吃,然后才是正餐:下酒菜这里没有新鲜鱼虾,嗯,就来八个马马虎虎的酒菜吧。”“八个酒菜是花炊鹌子、炒鸭掌、鸡舌羹、鹿肚酿江瑶、鸳鸯煎牛筋、菊花兔丝、爆獐腿、姜醋金银蹄子。我只拣你们这儿做得出的来点,名贵点儿的菜肴嘛,咱们也就免了”。

这些菜品,郭靖不要说吃过,听都没有听过。他请黄蓉吃饭时,转头向店小二道:“快切一斤牛肉,半斤羊肝来。”只道牛肉、羊肝便是天下最好的美味,却不知草原之外的花花世界,美食的花样可远多于“江南七怪”传授给他的武功招数。

张家口不过是一个边陲小镇,宋朝的开封与杭州,那才是真正的美食之都。不但到处都是高端大气的豪华饭店,而且市井上都是精美的小吃,面食与糕点皆达几十种,哪怕是今日的五星级大饭店,菜谱上的名目也未必有那么丰富。

“脍”与“鲊”是宋朝最流行的两种美食类型。脍”即生肉片、生鱼片,蘸调料生吃,这一美食传入东瀛,便成了日本的“刺身”。宋人笔记中提到的“脍”有近三十种,如红丝水晶脍、滴酥水晶脍、肚胘脍、鹌子水晶脍、细抹羊生脍、蹄脍、鲜虾蹄子脍等等。

春天时,开封市民最喜欢到皇家林苑“金明池”钓鱼,钓到鱼即“临水砟脍,以荐芳樽,乃一时佳味也”。北宋诗人梅尧臣家有一厨娘,善斫鲙,朋友均“以为珍味”。欧阳修、刘原父诸人“每思食脍”,必提梅尧臣家。南宋陆游写下诗句:“斫脍捣齑香满屋,雨窗唤起醉中眠。”所咏叹也是“斫脍佐酒”的美味。

“鲊”则是通过腌渍与微生物发酵使食材产生特别风味的宋朝美食。羊肉、鲜鱼、虾蟹、鸡鸭、雀鸟、鹅掌等,都可腌制成鲊。将食材洗净、拭干,注意不可留有水渍,用盐、糖、酱油、椒、姜、葱丝等制成调料,然后将食材装入坛内,装一层食材,铺一层调料。待坛中腌出卤水,再倒掉卤水,加入米酒,密封贮藏,这时便可以耐心等候酝酿出的美味了。我们今天常见的酱牛肉、酱海鲜,用宋人的话来说,其实就是“鲊”。

宋朝市井中销售的“鲊”,品种繁多,有玉板鲊、银鱼鲊、海肠鲊、海蜇鲊、大鱼鲊、筋子鲊、鲜鹅鲊、寸金鲊等。此外,还有一种“旋鲊”,是用食盐、酒糟等调料短暂腌渍后马上食用的食物,跟今天广东菜中的生腌血蛤、生腌虾差不多。“旋鲊”名列宋人最心仪的美食名单之首,“侑食首以旋鲊,次暴脯,次羊肉”,其中最令宋人食指大动的“旋鲊”是羊肉旋鲊。

“脍”与“鲊”是一对品质正好相对的美食类型。前者讲求的是一个“鲜”字,食材必须新鲜,味道必须鲜美;后者则追求调料与时间对于食材的催化作用。“旋鲊”介乎两者之间,既得“脍”之新鲜,又富有“鲊”的美味。

在宋代,即便是面向大众消费者的饮食摊子,也很注意环境的干净卫生。汴京中,“凡百所卖饮食之人,装鲜净盘合器皿,车檐动使,奇巧可爱,食味和羹,不敢草略”。在《清明上河图》里能看到小贩们身着白衣,带着干净的白瓷缸子沿街叫卖,宋人王明清记载了汴京著名的大酒楼——樊楼旁边的一间茶肆的情况:“甚潇洒清洁,皆一品器皿,椅桌皆济楚,故卖茶极盛”,一个普通的茶摊都做得如此精细,其他高档餐饮场所的水准可想而知。

富贵人家,更是食不厌精,脍不厌细,“凡饮食珍味,时新下饭,奇细蔬菜,品件不缺”。士大夫之家也特别讲究,来看苏东坡最心仪的一份菜谱:“烂蒸同州羊羔,灌以杏酪,食之以匕不以箸。南都麦心面,作槐芽温淘,糁以襄邑抹猪炊、共城香粳,荐以蒸子鹅,吴兴庖人斫松江鲙,既饱,以庐山康王谷帘泉,烹曾坑斗品茶。”这才是吃货的化境,相比之下,洪七公还处于“舌尖之欲”的初级阶段。

美国汉学家安德森在《中国食物》中说:“中国伟大的烹调法也产生于宋朝。唐朝食物很简朴,但到宋朝晚期,一种具有地方特色的精致烹调法已被充分确证。地方乡绅的兴起推动了食物的考究:宫廷御宴奢华如故,但却不如商人和地方精英的饮食富有创意。”1998年,美国《生活杂志》曾评选出一千年来影响人类生活最深远的一百件大事,宋朝的饭馆与小吃入选第56位。

【宋代厨娘,千金难求】

黄蓉既是美食家,厨艺更是一流,用几道菜便哄得洪七公将“降龙十八掌”倾囊授予郭靖。黄蓉这么好的厨艺,到底是跟谁学的?她的父亲黄老邪固然琴棋书画、医卜星相无所不精,刀工厨艺想来也是一流,“富养女儿教诗书很正常,但教女儿厨艺却不大可能”。

生出这一困惑的朋友,显然是不了解宋人风俗。宋朝人家,可是特别注意培养女儿厨艺的。这一风气应该是从唐朝传下来的,唐朝时,岭南一带的人家,不论贫富,都不习惯教女孩子“女工”,而是悉心培养其庖厨之艺。这些女孩长大后,做针线活都不怎么样,但烧菜的手艺可不一般,所以上门请求婚聘的媒人非常多,几乎都将门槛踏平了。女孩子的父母也很得意,常常向人夸口:“我家姑娘,要说裁袍补袄,那可不会;但是若论烧菜,烹制水蛇黄鳝,即一条必胜一条。”

南宋时,杭州一带甚至出现了“重女轻男”的风气:“中下之户”不重生男,即使生了也不怎么培养;生女则视为掌上明珠,专门聘请老师传授艺业,其中就包括厨艺。学习厨艺的女孩子,长大后可以被聘为厨娘,即女厨师。

流风所及,黄药师教给女儿厨艺也并不是什么不可理解之事。金庸在书中也暗示了黄蓉的厨艺得自于父亲。《射雕英雄传》第十二回中,洪七公道:嘿嘿,你那两味菜又是什么‘玉笛谁家听落梅,什么‘好逑汤,定是你爹爹给安的名目了。”黄蓉笑道:“你老人家料事如神。你说我爹爹很厉害,是不是?”菜名既然是黄药师所取,菜式也应该是他所创。

宋朝人家既然能培养出这么多厨艺高超的女孩子,这些厨娘最终当然会进入饮食界。事实上,宋代的美食界确实流行女厨师,皇宫的御厨有厨娘,富贵人家的私厨有厨娘,市井酒店的大厨也有厨娘。这些宋朝厨娘往往色艺俱佳,气质不凡,身价不菲,“非极富家不可用”。她们的厨艺如何?讲几个故事便可知道。

第一位厨娘是一名生活在北宋的尼姑,法号梵正。她可以用瓜、蔬等素食食材,用炸、脍、脯、腌、酱等烹饪手法,根据食材、佐料的色泽,拼成山川流水、亭台楼榭等景物。假如一桌坐20人,每位食客面前各设一景,将一桌菜合起来,就是一幅微缩版的王维的《辋川图》。

第二位厨娘是南宋初年的宋五嫂。现在杭州菜中有一道传统名菜,叫“宋嫂鱼羹”,据说就是她传下来的。宋五嫂原为开封人氏,在樊楼下卖鱼羹,她做的“好鲜鱼羹”,是京中最有名的。靖康年间,金兵入侵,开封被占,宋五嫂随其他宋朝军民迁居杭州,侨寓西湖苏堤,继续卖鱼羹。一日,宋高宗游西湖,泊船苏堤之下,闻得有汴京人的口音,便遣内官召来,乃一年老婆婆。有老太监认得她是樊楼下的宋五嫂,善煮鱼羹,便奏知太上。太上念及旧事,凄然伤感,命制鱼羹来献。尝之,果然鲜美,即赐金钱一百文。此事一时传遍临安府,王孙公子、富家巨室,人人都来买宋五嫂的鱼羹吃。

第三位厨娘是南宋孝宗皇帝的御用厨师,叫“尚食刘娘子”。刘厨娘“聪明敏捷,烹调得好肴馔,物物精洁,一应饮食之类,若经他(她)手调和,便就芳香可口,甚中孝宗之意”。做出来的菜能让皇帝百吃不厌,这位“尚食刘娘子”的厨艺肯定非比寻常。

第四位厨娘是宋理宗时某退休太守礼聘的私家厨师,是一位顶级名厨。未知其姓名,只知道她年约二十来岁。她做一道“羊头签”美食,只用羊头的“脸肉”,作为配料的葱,只要嫩心。每做一席菜,酬劳是二三百贯钱——厨艺若是不高超,又如何叫得起这个价。

第五位厨娘,是生活在南宋吴中的一位吴姓厨娘。她的身世、事迹俱已不可考,今天之所以知道有这么一位名厨,皆因她留下了一本菜谱《吴氏中馈录》,里面记录了多种宋朝名菜的烹饪手法。

洪七公曾对郭靖说:“你媳妇儿煮菜的手艺天下第一,你这一生可享定了福。”又说:“我年轻时怎么没撞见这样好本事的女人?”看来洪七公还是有点儿孤陋寡闻。黄蓉的厨艺确实不错,但放在盛产厨娘的宋朝,却没什么特别,烧得一手好菜的宋朝姑娘比比皆是。

【宋人的节日饮食】

若是遇到传统佳节,宋人的饮食会更丰盛,一些平日不常见的食物,会作为节日的标配出现在人们的餐桌上。

春节是农历年的第一个节日,所以宋人称之为元旦、正旦,元旦的“岁时节物”有椒柏酒、屠苏酒、五辛盘、胶牙饧。

椒柏酒是椒酒和柏酒的合称,主要指椒酒,即用椒浸制而成的酒,多用来祭祖或献之于族中家长,以表祝寿拜贺之意。春节除了饮椒柏酒之外,还有饮屠苏酒的习俗。屠苏酒据说由名医华佗首创,取大黄、白术、桂枝、防风、花椒、乌头、附子等中药入酒中浸制而成,人们饮屠苏酒,不仅仅是为了把酒言欢,最主要是为了避邪防病。

五辛,即指五种辣味的蔬菜:大蒜、小蒜(小根蒜)、韭菜、芸苔(油菜苔)、胡荽(香菜)。食五辛盘是魏晋以来就有的风尚,在冷冽的年节里杂和食之,可以刺激五脏,杀菌驱寒,亦具有辞旧迎新之意。

胶牙饧是宋人春节时吃的一种甜品——一种用麦芽制成的黏性较强的软糖。古人在祭灶的时候用胶牙饧糊其口,使其不能说话或少说坏话。南宋庄绰的《鸡肋编》谓宋代民间春节,嚼“胶牙饧”以固定牙齿的风俗极盛。人们认为,吃了胶牙饧可以使牙齿牢固,也是图个吉利,每年都想牢靠、稳固、结实。

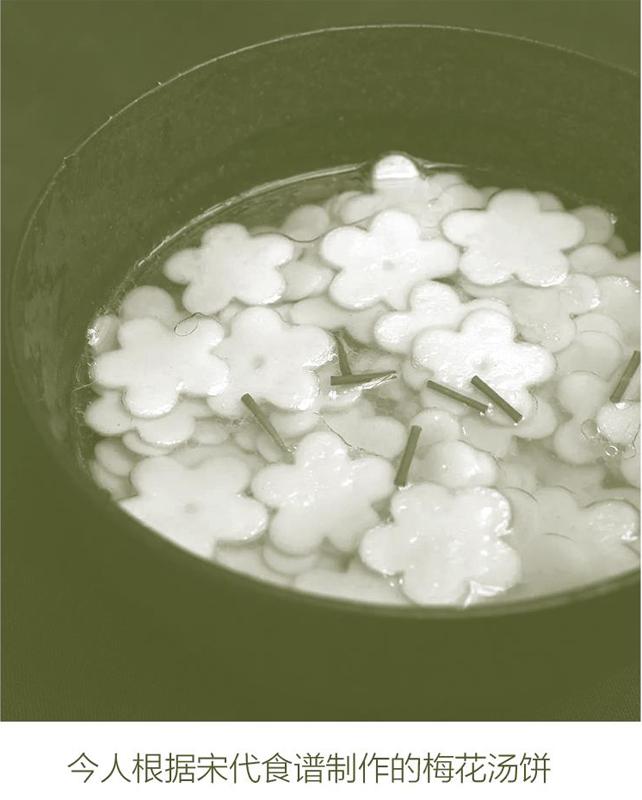

宋人过春节还喜欢吃馎饦:“元旦,京师人多食索饼,所谓年馎饦者,或此类。”馎饦是一种面食,其实就是波斯语“面粉”一词的音译,严格来说算是外来食品。馎饦与今天山西、陕西地区流传的揪面片十分相似,但是不是面片儿,而是面坯儿。

同现代人一样,宋朝的大年夜,人们是通宵不眠的。他们围炉团坐,吃吃果子、糕点,聊聊天,这叫“守岁”。虽然那时没有“春晚”可看,不过宋朝人也有玩乐的法子,年轻人会聚在一起,点燃灯烛,玩起纸牌,下一点小赌注,宋人叫做“试年庚”,即根据输赢来测试新年的运气如何。据《岁时广记》记载,北宋东京风俗,到春节那天,每户人家还要在盘中放一枝柏枝、一只柿子和一只橘子,然后全家分食,“以为一岁百事吉之兆”,时人取其谐音,称为“百事吉”。

在宋朝,热闹的节日气氛可以从春节一直维持到清明时节,宋朝的清明节是一个欢乐的节日,宴游是清明节的主题。东京梦华录》载,北宋时每年的清明节,开封的市民都会出城赏春,“往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归”。

我们今天过端午节要吃粽子,宋朝人也一样。宋朝诗词常说的“角黍包金”,指的便是端午节的粽子。今天商场销售的端午粽子,品种之多,令人眼花缭乱,网上甚至有“咸粽子、甜粽子”之争。其实宋人吃到的粽子,也是各式各样的。宋人笔记说:端午粽子,名品甚多,形制不一,有角粽、锥粽、菱粽、筒粽、秤锤粽,又有九子粽。”杭州的商家还喜欢将粽子“揍成楼阁、亭子、车儿诸般巧样,开铺货卖,多作劝酒,各为巧粽”。

此外,宋人在端午还会食用香糖果子、白团、紫苏,饮蒲酒等。“香糖果子”,是将菖蒲、生姜、杏、梅、李子、紫苏等切成丝,用糖蜜渍之而成。“菖蒲酒”,以菖蒲浸制而成,据说饮此酒可以延年益寿,所以,宋人端午饮菖蒲酒,又叫“饮续”。

我们过中秋节要吃月饼,宋朝也有月饼,但并不是中秋节的标配食物,只是指一种形状如月亮的面饼。有文献可证的中秋佳节吃月饼习俗,出现在明代。至于宋人過中秋佳节,标配的食物是“新酒”。新酒,即新鲜出炉的美酒。八月中秋前后,正是新酒上市的时节,有一首宋诗《钱塘迎酒歌》写道:“钱塘妓女颜如玉,一一红妆新结束。问渠结束何所为,八月皇都酒新熟……”这群漂亮的歌妓妆扮一新,因为临安府诸酒库的新酒快要上市了,酒库邀请她们前往担任美酒的“代言人”。

孟元老《东京梦华录》亦说,中秋节前夕,东京开封府的酒店都会装饰一新,皆卖新酒,到八月十五这日中午前,酒家的酒基本都售完,便放下酒帘子,不再做生意,回家欢度佳节。

中秋饮新酒,最佳搭配无疑是螃蟹。古人云:右手持酒卮,左手持蟹螫,拍浮酒池中,便足了一生。”诚不我欺也。农历八月,螃蟹最为肥美,膏肥油满,《东京梦华录》说,“是时螯蟹新出”,正是吃蟹的最佳时节。南宋人陆淞(陆游胞兄)写过一首中秋词《念奴娇》:“黄橙紫蟹,映金壶潋滟,新醅浮绿。共赏西楼今夜月,极目云无一粟……”“黄橙紫蟹”即新摘的橙,肥美的蟹;新醅浮绿”即新煮的小酒。中秋之夜,新酒佐蟹,赏月西楼,多么惬意的生活。

喜欢小饮的苏轼,是出了名的吃货,当然不可能放过中秋时节的螃蟹。他在《老饕赋》中写道:“尝项上之一脔,嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜,滃杏酪之蒸羔。蛤半熟而含酒,蟹微生而带糟。盖聚物之夭美,以养吾之老饕。”

“项上之一脔”,指猪脖子上的嫩肉;“霜前之两螯”,指霜降前上市的螃蟹;“樱珠之煎蜜”是蜜饯樱桃;“杏酪之蒸羔”是杏酪蒸羊羔;“蛤半熟而含酒”,是指醉蛤蜊;“蟹微生而带糟”,指醉蟹——六道美食中,螃蟹占了两品。

所有的节日饮食文化,归根结底,就是告诉我们:遵循时令,在食物最为美味的时刻,虔诚地享用它们。