基于虚拟仿真技术的《无线传感器网络》实验课程改革探究

——以铜陵学院为例

齐 平 蒋剑军

(铜陵学院,安徽 铜陵 244061)

一、引言

无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)是一种由大量、低复杂度的传感器节点组成,通过自组织形式组成的无线通信网络, 网络中每个传感器节点均由感知模块、信息处理模块、通信模块和电源构成,具有数据采集、收发等功能[1]。 《无线传感器网络》课程是一门即重视理论知识学习,又强调技术应用,实践性很强的课程。 近几年,各高校均将《无线传感器网络》列为专业核心课程,在各校的物联网人才培养方案和教学计划中, 该课程均占有重要地位和作用。 课堂之外,无线传感器网络技术也越来越受到重视。 例如,信息技术各相关专业学生的毕业设计选题、专业竞赛的科技作品、学生科研项目、“互联网+”创新创业实践成果大多和无线传感器网络技术挂钩, 企业对毕业生的技术能力需求也多以无线传感器网络技术为基础。

综上可见,《无线传感器网络》 课程的学习质量将直接影响物联网工程专业人才培养的效果。 然而,由于课程数饱和、 实验环境受限、 认知难度大等原因,在进行《无线传感器网络》课程学习时,学生虽能够独立完成单个知识点实验, 却往往难以在应用背景下完成整个无线通信网络的规划、设计,实现网络功能。 因而,以“虚实结合”为手段对《无线传感器网络》实验课程进行教学改革势在必行。

二、课程教学现状及存在的问题

20 世纪90 年代中后期,《计算机网络》课程在国内高校大规模开设。 随着互联网基础设施,即“信息高速公路”在全国大力建设,计算机网络知识的重要性得以凸显,《计算机网络》 课程的影响力也迅速提升。 在教学领域, 相继涌现了许多经典教材,如Tanenbaum[1]、Kurose[2]、谢希仁[3]、吴功宜[4]等知名学者所著的教材, 被广大师生和技术人员所认可。 从21世纪开始, 美国和欧洲国家相继启动了多项无线传感器网络及其相关科研项目[5]。 在我国,无线传感器网络的研究也被列入 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》[6]。 近几年,随着计算机软硬件、传感器技术、无线通信技术的快速发展,无线传感器网络理论及应用研究已使其从传统计算机网络课程的一个章节转变为一个相对独立的学科专业方向[7]。 各高校投入大量时间、资金进行实验设备建设、师资建设、培养方案和专业课程教学大纲制定和修改[8]。 《无线传感器网络》课程作为物联网工程专业的核心课程,其课程改革也得到了广泛的研究。 然而,由于物联网工程专业属于典型的交叉学科,通信技术、通信设备更新速度极快,目前各高校,特别是应用型本科高校仍存在实验设备匮乏、实验总学时受限制等问题,导致课程效果不佳[9],现从实验课程改革、实验室建设两方面进行分析。

(一)实验课程改革。 无线传感器网络应用性强而理论较为枯燥,学生认知难度大。从往年教学的反馈情况看,学生普遍感到该课程理论抽象,内容枯燥,缺少感性认识。 因此,不少学生产生畏难情绪,学习积极性差。 与此同时,物联网工程专业是多学科交叉专业,具有较强的应用需求,强调实验实践环节,而应用型本科院校由于实验室条件所限,往往很难完成大规模无线网络技术实验。例如,在讲解低功耗自适应集簇分层性协议(LEACH 协议)时,需要大量传感器节点组成无线传感网以演示簇的重构过程。而在实际实验中,每组同学只有4~5 个传感器节点,LEACH 协议实验无法完成,学生也不易理解该协议的算法思想。 因而,迫切需要利用虚拟仿真技术改革原有实验课程。

(二)实验室建设。 传统《计算机网络》实验主要包括操作交换机或路由器设备、捕获分析数据包、设计分析应用协议。 在实验过程中,尽管也需要管理网络设备、设计网络结构和规划布线方式,但总体而言,硬件操作较少而软件桌面操作较多。 《无线传感器网络》课程包含多种无线网络的协议和算法,涉及十余种不同技术类型,对场地、环境、设备等的要求各不相同[10-11],更多体现出嵌入式软件和硬件的特点。 由于无线传感网技术更新较快,类型多样,也会导致所需实验设备项目繁杂,更新迅速,实验室建设花费巨大。 以铜陵学院为例,物联网工程专业于2015 年购置了无线传感器网络实验箱,其传感器底板、射频板目前均已停产,取而代之的是更具智慧化的AIoT 应用场景。 实际上,相关实验设备在此期间已更新换代两次,可见购置专业实验箱花费之巨大。 而基于虚拟仿真技术的实验项目则无此项支出。

综上可见,物联网专业是一个综合性学科,涉及RFID、WSN、平面编码、嵌入式、单片机、网络通信等方面知识,更涉及物流、医疗、农业、交通等各个行业背景。 在此情况下,学生只是通过书本对学生进行基础知识的教学远远不够, 需要让学生在物联网专业实验室中进行实训, 使得学生不仅学习了物联网数据处理、传感器原理及应用、RFID 原理及应用、物联网应用系统设计、 物联网控制技术与原理等理论知识, 也能够将所学理论知识应用到各类具有行业背景的垂直应用之中。 而基于虚拟仿真技术的《无线传感器网络》实验课程通过虚拟仿真技术,模拟无线网络通信的具体过程, 对学生学习5G、WIFI、ZIGBEE等网络知识, 了解无线网络在物联网架构中的应用方式和配置方法意义重大。

三、《无线传感器网络》虚拟仿真实验

《无线传感器网络》虚拟仿真实验由感知层的传感器实验,传输层的无线片上实验、无线传感器组网实验和应用层的物联网仿真环境应用实验构成。 如图1 所示,该实验体系将基础实验与应用相结合,由应用场景引入基础实验, 着重从协议层面加深学生更对无线网络通信知识的理解。

图1 基于虚拟仿真技术的学生学习过程

《无线传感器网络》虚拟仿真实验集成了各类应用场景下的传感器、无线通信设备以及网络设施,虚拟仿真常见的物联网感知层、传输层设备。 本节从传感器及无线通信设备认知(感知层)、WSN 温湿度采集实验(传输层)和智能家居虚拟仿真实验(应用层)三个方面进行详细说明。

(一)传感器及无线通信设备认知

如图2、图3 所示,物联网感知层实验包括传感器及无线通信设备认知。 这些虚拟设备具有真实设备的完整接口和特性, 可以通过串口及网络进行访问。 在实验过程中,学生可以从设备栏中拖曳任意设备到虚拟实验台,在实验台上任意摆放,并且提供电源线、信号线的便捷连接功能。 虚拟仿真功能能够有效解决无线传感器网络课程无法实现大规模传感器实验的痛点, 支持各类基础原理实验、 设备接口开发、综合应用开发和应用创新开发。

图2 虚拟环境模拟器及其应用

图3 《无线传感器网络》实验原理讲解

传感器实验包括光强、温度、烟雾、压力等传感器实验。 实验控制软件将编译结果和采集到的数据通过Web 端反馈至云数据中心, 计算后回传至虚拟仿真实验平台。 通过该系列实验,学生能够更为透彻地理解各种类型传感器的原理, 掌握传感器动静态标定的用法, 学会利用所学知识分析传感器信号及处理数据,能够结合“无线片上实验”所学知识实现特定的传感器功能。

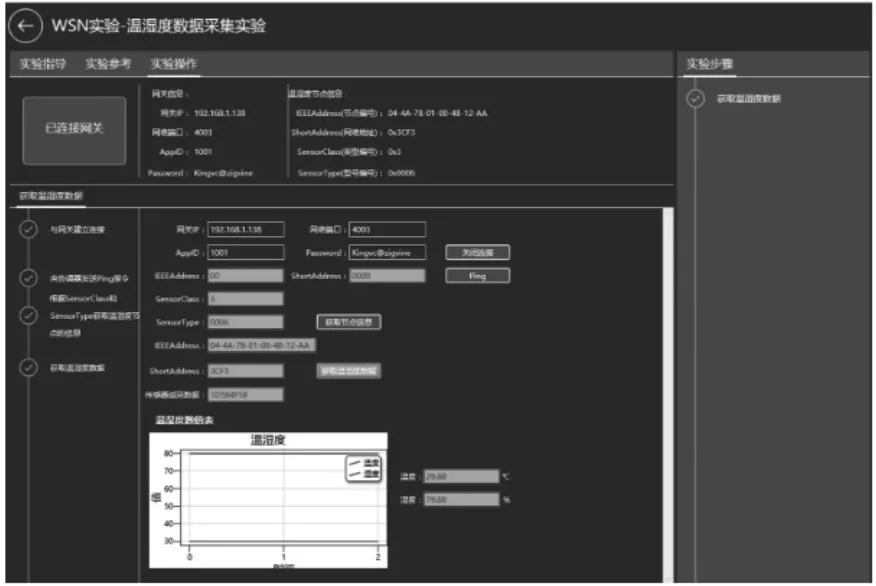

(二)WSN 温湿度采集实验

物联网传输层实验由无线片上实验、 无线传感器组网实验(基于ZigBee 的星形、树形结构)和无线传感器网络综合实验组成,包括建立在基于CC2530 无线片上系统开发环境的Zigbee 网络节点实验、Zigbee组网影响实验、Zigbee 组网方式实验、WSN 网关通信实验、WSN 继电器实验、WSN 温湿度传感器实验、WSN 震动传感器实验、WSN 烟雾传感器实验、 网关链接开发实验和Socket 通信开发实验, 目的是让学生熟悉CC2350 无线片上系统的基本功能,掌握通用输入/输出接口、定时器、外部中断、串口通信、A/D 转换的操作方法,进一步为后续实验打下坚实的基础。

图4 WSN 温湿度采集实验

图5 配置无线传感器网络环境

图4 为WSN 温湿度传感器实验, 该实验讲解WSN 温湿度采集过程(基于虚拟仿真实验台),其步骤如下: 创建虚拟环境——创建温度模拟器——创建网关及温湿度采集节点——设定上报间隔——连接到网关——Ping 网关获取温湿度节点——根据获取的节点短地址监控温湿度。 学生可通过登录云实验中心远程操作实验室内的计算机, 通过程序编译结果和串口调试助手查看实验结果。

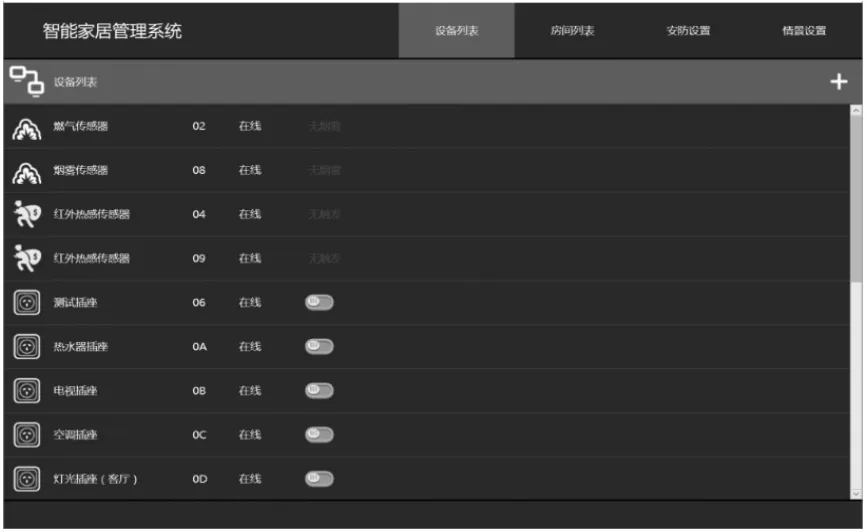

(三)基于无线传感器网络的智能家居虚拟仿真实验

为使学生熟悉WSN 在具体的行业应用背景之下的使用方法和应用领域, 采用Unity 3D 建模技术,搭建出虚拟家居环境。 智能家居虚拟仿真实验提供灯光控制、窗帘控制、电器控制、环境参数采集及防盗报警,可采集空气温湿度、燃气是否泄露、烟雾、人体红外等数据,当有警报发生会进行提示。 如图5 所示,学生可进行房间的自定义,设置每个房间内智能化设备,再通过WSN 建立网关连接, 进行WSN 设备短地址获取,进而控制智能开关、智能插座、智能窗帘等设备。

图6 智能家居管理信息系统设计

图6 为智能家居管理信息系统设计案例, 学生可通过WSN 实现房间管理功能、 设备管理功能、情景模式设定功能、布防撤防功能、灯光控制功能、窗帘控制功能、环境参数获取功能和防盗报警功能。

四、结语

《无线传感器网络》 虚拟仿真实验以学生为中心,以实际应用为切入点,以课堂知识为主线,以培养系统观、工程观、创新观为目的,展开教学活动。 该仿真实验根据铜陵学院学生的学习特点, 遵循兴趣引导,由浅入深,循序渐进的教学规律,将一个实际应用系统划分为若干相对简单,易于理解的小模块,分配到相应教学单元中去完成。 学生在进行各模块实验时,不仅要考虑本模块的实验内容,同时还需考虑本次实验在整个系统中的作用, 从而从系统设计的角度出发,将各模块组合到预定的顶层框架中,形成完整的无线传感器网络虚拟仿真系统。推行“虚实结合”的《无线传感器网络》虚拟仿真实验,探索形式多样的实验教学模式, 为物联网专业核心通信课程的实验教学提供了有力的支持,给学生提供了随时随地灵活自主学习的平台, 能够有效激发学生的学习积极性,提高学生的动手能力和创新能力,取得了良好的实验教学效果。