邻作作物对玉米田害虫与天敌发生的影响

李文静 许 敏 王 玲 许 冬 杨妮娜 丛胜波 万 鹏

(1.农业部华中作物有害生物综合治理重点实验室 湖北武汉 430064;2.农作物病虫草害防控湖北省重点实验室 湖北武汉 430064;3.湖北省农业科学院植保土肥研究所 湖北武汉 430064)

近年来,湖北省玉米播种面积不断增加,继水稻、小麦后,已成本省第三大粮食作物[1-2];常年播种面积达1000万亩以上[3]。随着玉米种植面积持续增加,气候条件和耕作制度的变化[4]、城镇化和农业集约化快速发展,区域性玉米害虫发生种类增加,发生面积逐年扩大,产量损失愈发严重,玉米虫害问题已成为提高我省玉米单产的重要限制因素。

在农业生态系统中,植物-害虫-天敌之间通过物质循环、能量流动及信息传递而相互作用、相互制约,从而形成一个有机整体。作物种类组成、数量特征、分布格局等任何一方面的变化,都会影响系统内害虫与天敌的种群发生与互作关系,从而影响整个生态系统的生物控害功能。许多研究表明,不同类型作物的多样化种植和合理布局可以调节农业生态系统中害虫与天敌群落的组成结构,提高天敌的控害能力、抑制害虫种群发生。如小麦和棉花的间作或邻作,可以将小麦成熟期的瓢虫、草蛉等天敌转移到邻近的棉田中,有效控制棉花苗期蚜虫的发生危害[5]。明确不同作物对植物-害虫-天敌食物链关系的调控作用是促进天敌保育与害虫控制的重要保障。

湖北省农业以小农分散经营模式为主,主要特点是作物种植单元面积小、栽培种类与品种多,从而形成了一个有别于大农场模式的、独特的农业生态系统。在长期的农业害虫治理实践中,主要以单种农作物作为防控范围,割裂了不同作物之间的有机联系,忽视了农业生态系统的整体性,同时由于过去研究范围小,使农业生态系统的天敌控害功能没有得到科学认识和充分发挥。

本研究从农业生态系统的整体性出发,以湖北省玉米主产区农业生态系统为研究对象,分析不同邻作作物对玉米田天敌保育、害虫控制的调控作用,研究结果将为湖北省玉米害虫防控提供科学依据。

1 试验方法

本研究于2017和2018年在武汉市新洲区农科所试验基地进行,分别在玉米单作田、邻作大豆玉米田、邻作棉花玉米田设置试验点。玉米6月初种植,9月份收获。试验点之间间隔在5 km以上,以尽可能减少昆虫扩散造成的干扰。玉米整个生育期,在每个试验点中心玉米田随机设计3个500 m2(25×20 m)小区,小区与小区之间、小区四周与玉米田边界之间的距离均在10 m以上。利用五点取样法在每个小区随机取样,每点选玉米20 株,采用目测法调查每个植株上所有害虫与天敌,记录种类、虫态及数量。调查在玉米整个生育期开展,出苗后开始,每隔7 d调查1次,遇雨天顺延。

2 结果与分析

结果发现在玉米整个生长季中,玉米螟总体发生量以玉米单作田最高,邻作大豆的玉米田最低,具体为玉米单作>玉米邻作棉花>玉米邻作大豆。与玉米单作田相比,玉米邻作棉花、玉米邻作大豆的玉米田玉米螟发生量分别减少了29%、45%。由此可见,玉米田邻作大豆可有效控制玉米螟的发生。

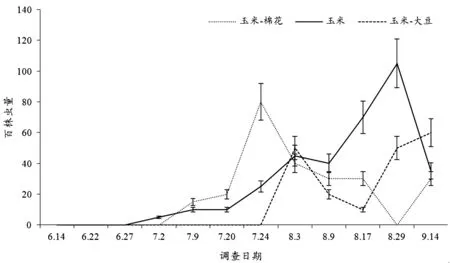

如图1所示,在整个玉米生长季,玉米单作田的玉米螟种群动态呈双峰型,第1高峰种群密度低于第2高峰种群密度,玉米蜡熟期(8月底)玉米螟种群密度最高。邻作棉花的玉米田玉米螟种群动态呈单峰型,玉米抽雄期(7月下旬)玉米螟种群密度最高。邻作大豆的玉米田玉米螟种群动态呈双峰型,玉米抽丝期(8月上旬)和玉米完熟期(9月中旬)玉米螟种群密度较高。

图1 邻作不同作物的玉米田玉米螟发生动态

玉米蚜发生量以邻作大豆的玉米田最多,邻作棉花的玉米田最少。在玉米整个生长季中,玉米蚜总体发生量以玉米邻作大豆最高;具体为玉米邻作大豆>玉米单作>玉米邻作棉花。与邻作大豆的玉米田相比,玉米单作、邻作棉花的玉米田玉米蚜总体发生量分别减少29%、77%。由此可见,玉米田邻作棉花可有效控制玉米蚜的发生。

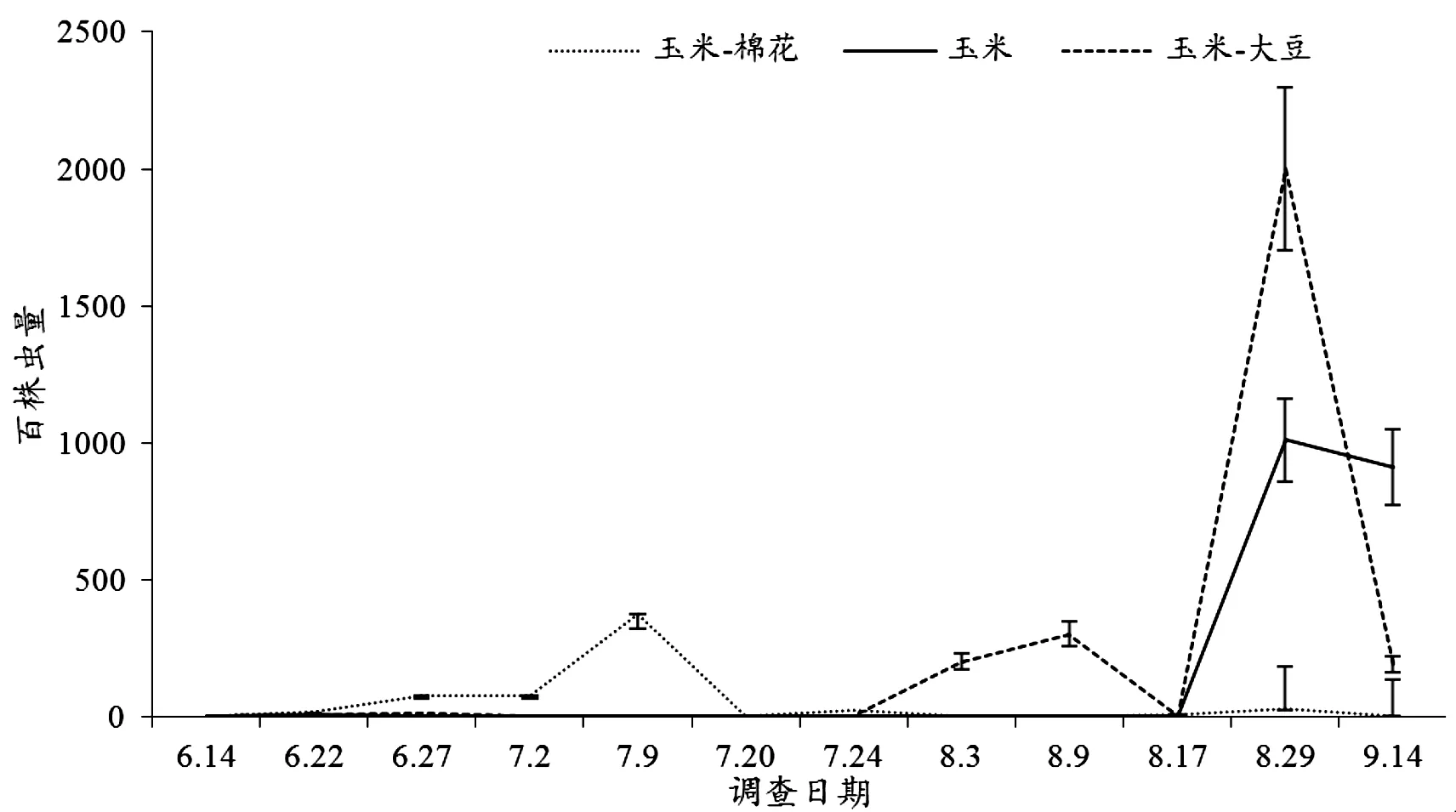

如图2所示,在整个玉米生长季,邻作大豆的玉米田玉米蚜种群呈双峰型,第1高峰种群密度低于第2高峰种群密度,玉米蜡熟期(8月底)玉米蚜种群密度最高。玉米单作田的玉米蚜种群呈单峰型,高峰出现在玉米蜡熟期(8月底)。玉米邻作棉花的玉米蚜在喇叭口期(7月上旬)出现高峰,其余时期仅零星发生。

图2 邻作不同作物的玉米田玉米蚜发生动态

棉铃虫、玉米叶螨、玉米根叶甲、茶翅蝽等其它害虫发生量以邻作大豆和棉花的玉米田较多,玉米单作田最少。在玉米整个生长季中,比较不同种植模式发现,棉铃虫、叶甲、蝽类等其它害虫总体发生量以玉米邻作大豆最高;具体为玉米邻作大豆>玉米邻作棉花>玉米单作。与邻作大豆的玉米田相比,玉米邻作棉花、玉米单作的田块其它害虫总体发生量分别减少了3%、23%。

如图3所示,邻作棉花的玉米田其它害虫发生动态呈双峰型,第1高峰种群密度高于第2高峰种群密度。第1高峰出现在玉米喇叭口期(7月上旬),第2高峰出现在玉米抽丝期(8月上旬)。邻作大豆的玉米田其它害虫在7月上旬和8月中旬发生量较高。

图3 邻作不同作物的玉米田其它害虫发生动态

蜘蛛类、龟纹瓢虫、异色瓢虫、寄生蜂类等天敌发生量以邻作大豆的玉米田较多。在玉米整个生长季中,比较不同种植模式发现,蜘蛛类、瓢虫类、寄生蜂类等天敌总体发生量以玉米邻作大豆最高,玉米单作田最低;具体为玉米邻作大豆>玉米邻作棉花>玉米单作。与玉米单作田相比,玉米邻作棉花、玉米邻作大豆的玉米田天敌总体发生量分别增加了3%、34%。由此可见,玉米田邻作大豆可增加天敌的发生量。

如图4所示,邻作棉花的玉米田天敌在6月下旬、7月上旬和8月上旬发生量较高;邻作大豆的玉米田天敌在8月份玉米抽丝期、乳熟期发生量较高。玉米单作田天敌在玉米整个生育期以8月中旬玉米乳熟期发生量较高。

图4 邻作不同作物的玉米田天敌发生动态

3 结论

与单一作物种植相比,多样化的作物种植能够促进捕食性天敌的种群密度提升[6]。本研究通过对玉米单作、玉米邻作棉花、玉米邻作大豆的玉米田进行系统群落调查,分析了玉米整个生育期邻作不同作物天敌及害虫的发生情况。玉米螟发生量以玉米单作的田块最多,邻作大豆的玉米田最少;玉米蚜发生量以邻作大豆的玉米田最多,邻作棉花的玉米田最少;蜘蛛、瓢虫、寄生蜂等天敌发生量以邻作大豆的玉米田较多。总体来说,玉米邻作棉花显著降低玉米蚜、玉米螟及其它害虫的发生量,提高天敌的发生量。

推测出现以上结果的原因可能是转Bt基因棉的大面积推广种植造成棉铃虫等靶标害虫种群数量下降,用于防治棉田害虫的农药使用量大幅减少,导致棉田天敌数量上升。邻作棉花的玉米田,部分天敌由棉田迁移到玉米田,造成玉米田天敌数量增加,进一步导致玉米螟、玉米蚜等害虫数量减少。