经济增长中资本与劳动力的再配置结构效应

蒋程虹 李伟

内容提要:在经济发展中,生产要素的再配置是全要素生产率增长的重要构成和推动经济增长的重要动力。本文对钱纳里和赛尔奎因产业结构理论去工业化阶段分析的不足进行补充,测算了20世纪70年代以后9个样本国家经济增长中劳动力和资本的再配置效应,在此基础上得出了完整的工业化和去工业化进程的要素再配置结构效应模型。研究发现:(1)在工业化阶段,再配置效应的变化趋势与钱纳里和赛尔奎因所构建的变化模式一致,随着工业化的深入出现了再配置效应逐渐上升的情况,并且劳动力再配置效应远高于资本的再配置效应。(2)在去工业化阶段,要素再配置效应出现了逐渐下降的趋势,但再配置效应依然是经济增长的重要因素。在这一阶段中,资本的再配置效应超越劳动力再配置效应成为了再配置效应的主体。(3)现代发达服务经济体中,产业结构基本稳定,要素再配置效应的来源主要是资本和劳动增量结构的变化,此时资本的结构变化更有效率。

关键词:结构效应;要素再配置;资本再配置效应;劳动力再配置效應;全要素生产率

中图分类号:F062.9文献标识码:A文章编号:1001-148X(2021)01-0105-11

作者简介:蒋程虹(1991-),男,上海人,上海社会科学院应用经济研究所博士研究生,研究方向:产业结构、经济增长;李伟(1966-),男,山西人,上海社会科学院应用经济研究所研究员,博士生导师,经济学博士,研究方向:产业结构、产业组织。

一、引言

2008年金融危机以来,我国经济发展进入了新常态,经济增速开始逐渐放缓,不仅对收入、就业等方面有所影响,以往存在的经济结构非均衡问题更加凸显。对于我国而言,增速的下滑不仅包含了要素投入的下滑,背后更是有着结构性的问题。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中首次提出了要让市场在资源配置中起决定作用,目的就是为了进一步提升资源要素的使用效率,提高经济效率。特别是近年来,学术界普遍认为中国经济“人口红利”正在消失,这一消失很难逆转。面对要素投入的不足,《决定》的提出就是要优化现有的要素配置体系,发挥要素的再配置效应,挖掘经济的增长潜力。

在现实经济中,产业与产业间的生产效率存在差异,在不增加投入的情况下,通过对资源的再配置也能提高产出。所以,改善资源的配置也可以成为经济增长的动力之一。这一观点在我国经济发展的实践中得到了证明。改革开放后,我国通过制度改革逐渐建立起了市场经济制度,大量农村劳动力流向城市进入制造业和服务业,劳动力的再配置极大促进了国内经济的发展。

在对经济增长中资源再配置的研究中,钱纳里和赛尔奎因[1]的研究最具代表性和系统性,得出了随着工业化深入,结构效应也随着总体经济增长加速而加速的结论。但是由于其研究的时间段处于20世纪70年代中期之前,其结构理论研究并不包含去工业化阶段的结构效应,这是其理论的不足之处。

所以,本文在钱纳里和赛尔奎因的研究基础上,对英国、美国、德国、法国、意大利、日本、韩国、印度和中国9个样本国家20世纪70年代之后的资本和劳动力配置的结构效应进行了测算,对钱纳里和赛尔奎因研究中的不足进行补充,以此为我国调整产业结构提供经验。

二、文献评述

对产业结构变化的研究最早可以追溯到17世纪的威廉·配第的产业结构理论,在经过了两百年的沉寂后,20世纪50年代之后克拉克的研究重新将结构变化纳入经济增长的研究中。特别是Clark[2]将三次产业分类的概念引进产业结构的研究中,之后大量的学者都以三次产业分类进行了产业结构变化的研究。在近代结构主义中,以钱纳里[1]和库兹涅茨[3]的研究最具代表性。他们认为现实经济是非瓦尔拉斯一般均衡的,如果资本和劳动由生产率低的部门流向生产率高的部门,那么即使在不增加投入的情况下也增加了产出。

钱纳里和赛尔奎因[1]在经济增长的研究中使用了结构变化和要素重置等概念,这些都成为了现代要素再配置结构效应研究的基础。此外,他们还构建了工业化进程中结构变化的一般形式,结构效应随着工业化的深入也经历了先增长后下降的变化趋势,但是其研究阶段仅限于二战后和70年代之间,没有包含去工业化和后工业化阶段结构效应的研究。库兹涅茨[3]指出产业结构变迁是经济增长的特点,是经济增长速度和方向的体现。在他的研究中,他指出了决定产业结构变迁的决定性因素,那就是技术革新、国内收入需求弹性和基于国际贸易比较优势转移的选择机制。所以,从结构主义的角度来看,结构变化是经济增长的重要推动力量。Peneder[4]认为由于技术进步和主导产业的依次更替使得资本和劳动等要素发生由低生产率部门向高生产率部门流动,从而带动社会生产率的提高。

从近年来相关的实证研究也证明了这一点。如Dietrich和Krüger[5]用德国1850-2001年的三次产业数据证实了结构效应的作用。Vries等[6]通过修订的偏离份额法对亚洲、拉美和部分非洲国家结构效应对劳动生产率增长的影响做了研究,指出结构变化对所有国家的劳动生产率提升都有显著的影响,其中静态结构效应的影响都为正,且较为显著,动态结构效应则大多为负数。 Singh[7]在对韩国的研究中发现,韩国制造业在20世纪70年代,结构变化所产生的结构效应促进了经济增长,但是80年代之后情况发生了变化,结构变化反而拖累了生产率的上升。但是,也有研究认为,结构变化对经济增长并没有显著影响。Timmer等[8]探讨了结构变化对亚洲四小龙国家1963-1993年间制造业部门劳动和资本的流动对总生产率增长方面的作用。最终结果显示,用劳动和资本测算的结构效应在增长中的作用并不显著。

在国内学者的研究中,对要素再配置结构效应的研究主要集中在产业结构变化所带来的资源再配置结构效应上,研究的样本主要以中国的国家数据或者省市数据为基础,大多都得出了要素再配置对经济增长有促进作用的结论,特别是劳动力的流动对中国的经济增长有较大的影响。[9-13]但是就效应变化的趋势上,学者们产生了分歧。蔡跃洲和付一夫[9]对我国1978-2014年经济增长的来源进行了测算,发现经济增长中有1/3来自技术水平的提升,再配置效应只占了技术进步的1/5,在2005年之后再配置效应对经济增长的贡献不断提升,支撑了全要素生产率的增长。而刘伟和张辉[10]则认为产业再配置效应对经济增长的贡献呈现不断降低的趋势。李国璋和谢艳丽[11]在偏离-份额法进行测算过之后,使用了塞尔奎因分解式进行分析测算。他们都得出了我国再配置效应正在不断消退的结论。尹恒和李世刚[12]则使用企业数据测算了工业部门中存在的资源配置效率提升空间,通过全面深化改革,即便释放配置效率改善空间的一半都能推动每年3.85%的经济增长。除了支持我国存在再配置结构效应的研究之外,也有部分研究认为,改革开放后我国的要素再配置效应对经济增长的促进作用并不存在。如李小平等[13]使用拓展的偏离份额法分析了我国1998-2004年省际的劳动力转移和资本流动情况,发现我国的经济增长中再配置效应并不显著。

此外,在进一步深入对资本流动和劳动力转移的所产生的结构效应的研究中,对劳动和资本所产生的再配置结构效应大多有一致性的结论,那就是我国在改革开放以后劳动力的流动是有效率的,而资本的流动是无效率的。干春晖和郑若谷[14]就在三次产业分类的基础上将我国改革开放后的经济增长阶段分为三个阶段,研究了生产要素结构的变化,并且利用偏离-份额法计算了我国资本和劳动的结构效应,发现我国经济增长中劳动力流动提升了经济效率,而资本则没有。辛超等[15]使用增长核算的方法研究了中国资本和劳动力产业间配置的增长效应,发现20世纪90年代之后,资本配置的结构效应不明显,而劳动力产业间的配置带来的增长效应平均为0.63个百分点。吴寿平[16]采用了偏离-份额法估计37个行业结构变化和技术进步,发现我国各行业之间的技术进步率在不断改善,资本和劳动力的流动较明显倾向于第二、三产业,劳动力的流动对第三类产业具有显著的再配置效应,而资本则不显著。

从国内外学者们研究来看,结构变化对经济增长的贡献有正向的也有负向的,并且影响的大小存在阶段性的变化,这一变化跟工业化阶段高度相关。在现有的研究文献中,没有专门对去工业化阶段中的要素再配置效用做出规律性的分析,这就使得在分析我国的要素再配置效应时缺乏参照和比较的基础。此外,大多数的研究都是以三次产业分类为基础进行的要素再配置效应的测算,这一产业分类方式会极大低估再配置效应,使得原本再配置效应变成产业内部的增长效应。所以,本文进一步进行拓展研究,弥补去工业化阶段中要素再配置结构效应系统研究上的不足;并且将产业进一步细分,突出再配置结构效应的作用。

三、研究方法

(一)要素再配置效应的内涵

新古典经济学认为,经济增长主要来自于生产要素投入的增长和生产技术水平的提高,市场出清,整体资源的配置处于有效状态;各个产业要素的边际产出等于要素的边际收益,市场达到均衡。然而,在现实经济中普遍存在着行业间要素边际产出的差异和要素回报的差异。基于现实中存在的这种非均衡现象,结构主义学派对新古典主义的经济增长理论进行了修正。他们认为,在现实经济中并没有实现最优资源配置,经济处于非瓦尔拉斯一般均衡状态,通对生产要素在不同产业间的再配置能够提升总体经济的生产效率,进而推动经济增长。赛尔奎因[1]由此提出了要素再配置效应的概念。由此提出,在部门之间要素收益率存在显著差异的情况下,结构变化就成为说明增长率和增长模式的重要因素。

在现实经济的实践中,要素在不同产业间的边际产出存在差异。在利润最大化的前提下,生产要素会趋于逐利地流入其边际产出高的产业,高效率部门得以扩张。所以,如果产业结构变化是有效率的,生产要素流向高效率部门的速度越快,产业结构变化幅度就越大,获得的要素再配置效应越高,经济增长率也会越高。反之,如果生产要素流向了边际生产率低的部门,低效率部门会因要素的流入而扩张,最终会导致总体经济增长速度的下降。这种由于结构变化推动经济增长加速和减速的情况也被称为“结构性加速”和“结构性减速”。

(二)要素再配置效应的测算

本文借鉴了赛尔奎因[1]对要素再配置效应的定义和研究方法,并且将要素再配置效应的研究拓展到去工业化阶段。赛尔奎因将经济体总体全要素生产率的增长率和部门加权全要素生产率的增长率的差值定义为总体再配置效应的增长。其具体推导过程如下:

假定生产函数为规模报酬不变和希克斯技术进步的可微生产函数,则部门的生产函数可以表示为:

(三)数据来源与处理

本文的数据来自国际KLEMS项目数据库,该项目最早于1978年由哈佛大学的Jorgenson和Nishimizu提出。项目旨在建立一个国际可比的投入产出模型数据库。

1.产业的分类

各国在进行国民经济统计时都进行了分行业的数据统计和收集,但由于不同国情和分类理念,各国产业分类通常不尽相同。这给跨国别产业研究产生了困难。所以,比较各国产业分类标准之后,本文以联合国2009年修订完成的《国际标准行业分类》为基础,以尽可能将产业分类细化为原则,在原有《国际标准行业分类》的21个门类之上进行拓展为26个产业大类,按照这26个产业大类对各国的产业数据进行处理,以进行后面的研究①。

2.数据来源

在计算要素再配置效应中需要使用经济总体和产业层面的总产出、资本投入、劳动力投入、资本产出份额、劳动力产出份额,相关数据均来自KLEMS数据库。其中,资本数据为各国学者使用续盘存法计算得到资本存量,并且该测算中使用几何折旧模式确定了资本的折旧率。在劳动投入上,为了保证数据的可得性和可比性,参考李国章[11]、干春晖[14]等学者的方法,使用各个产业全年从业人数作为劳动投入的数据。各国各产业的年末从业人数在KLEMS数据库中也都有统计。在KLEMS数据库中并没有资本产出份额和劳动力产出份额的统计数据,但其统计了不同产业的资本收入和劳动收入,根据这一数据可以计算出资本收入份额和劳动收入份额,这一数据等于资本产出份额和劳动产出份额。

四、结构效应的国际比较分析

由于数据库数据所限,本文选择9个样本国进行国际经验的比较研究,各国数据所包含的时间段各不相同。其中德国数据所包含的时间段为1995-2015年;意大利、英国数据所包含的时间段为1970-2015年;法国为1978-2015年;韩国和美国为1970-2010年;日本为1973-2009年;印度和中国为1980-2010年。根据各个国家样本期所处的发展阶段,将9个国家分成两种类别进行分类分析。第一类是去工业化阶段国家,包括英、美、法、意、德、日。这六个国家在1970年前已经完成了工业化,进入了制造业收缩的去工业化阶段,并且在21世纪初期进入了工业份额较低且稳定的服务经济阶段。第二类为工业化国家,包含韩国、印度和中国,这三个国家在1970年以后继续进行工业化的发展,还未进入去工业化阶段。其中,韓国虽然已经在2005年加入经合组织,成为高收入国家,但是还未进入制造业收缩的去工业化阶段。

分别对样本国家用公式(5)和公式(11)进行全要素生产率的测算和结构效应的测算。在所测算的结果中,RGDP代表实际GDP增长率;TFP代表全要素生产率的增长率;TRE代表要素再配置效应在总体经济增长中贡献的增长率;TRE-L代表劳动力再配置效应在总体经济增长中贡献的增长率; TRE-K代表资本再配置效应在总体经济增长中贡献的增长率。

(一)去工业化国家分析

受限于数据时长,本文对去工业化样本国家经济增长和再配置效应测算的时间段不同。英国、美国、法国、意大利、日本为20世纪70年代以后至21世纪初之间40年左右的测算结果,而德国则为20世纪90年代至21世纪初之间20年的测算结果。根据测算结果②,绘图如下。

20世纪70年代至80年代,各国的经济增长速度到达顶峰,在这之后的几十年间,样本国家开始了制造业份额不断下降的去工业化的经济发展进程。到90年代至21世纪初,产业结构趋于稳定。总体来看,在去工业化的进程中,样本国家经历了全要素生产率增速逐渐下降的情况。与此同时,要素再配置效应的变化与全要素生产率增长的变化相似,也出现了逐渐放缓的趋势。英国的再配置效应对总经济增长的贡献从80年代初0.6%以上下降至21世纪初的负值;美国的再配置效应对总经济增长的贡献从70、80代0.3%-0.6%下降至21世纪初几乎为0;法国再配置效应对总经济增长的贡献从70年代的0.6%以上下降至21世纪初的0.05%,下降趋势显著;而意大利再配置效应的下降则更为显著,从80年代初的1.5%以上下降几乎为0;日本再配置效应对总经济增长的贡献由70年代的0.5%以上下降至21世纪初的0.1%。到21世纪初,几乎所有去工业化国家的再配置效应接近于0,德国、法国、意大利和英国都出现了结构效应为负值的情况,其中英国更是在2000年后持续了10多年的负要素再配置效应。在这些国家该时间段的经济增长中,结构变化反而拖累了经济的增长。

虽然要素的再配置效應在去工业化阶段下降显著,但在整个去工业化阶段中,再配置效应依然是经济增长的重要因素。由表1中的计算结果可知,在去工业化国家1970至2010年的40年中,除了美国和德国之外,要素的再配置效应贡献了总体经济10%以上的增长份额。其中,美国1970年之后的要素再配置效应对经济增长的贡献最低,仅占总体增长的不到5%,劳动力的结构效应严重拖累了经济增长,而资本的再配置效应则贡献巨大,达到13.57%。从样本国家的测算结果中可以看出,在去工业化阶段中,资源再配置效应是经济增长的重要推动力量,劳动力的再配置效应和资本的再配置效应同样重要。并且在去工业化国家中,劳动力的再配置效应可能为负值,而资本的再配置效应基本为正。

为了探究去工业化阶段中劳动力和资本再配置效应的具体变化模式,将样本国家劳动力和资本的再配置效应绘图5至图10进行分析。

从去工业化样本国家具体的资本和劳动力的再配置效应的变化来看,劳动力的再配置效应和资本的再配置效应的变化出现了不一样的情况。随着去工业化的深入,劳动力的再配置效应也不断地减小,而资本的再配置效应则较为稳定,部分国家出现小幅度的下降,但是一直对经济增长保持正向的促进作用。法国劳动的结构效应由70年代对总经济增长的贡献0.49%下降至2000年以后的0。而资本的结构效应则从70年代开始长期保持了对总增长0.1%-0.2%左右的增长率,并没有因为经济的减速而降低。与法国相比,美国的情况更为显著,70年代之后,美国劳动力的再配置效应对总经济增长的贡献常年为负值,而资本则显示出了更强的再配置效应,贡献了美国总体经济增长的0.3至0.5个百分点。

此外,在去工业化阶中出现了资本再配置效应对劳动力再配置效应的超越。法国、意大利、英国在90年代出现了这一情况,日本则在2000年以后也出现了这一情况。美国在1970年以后资本再配置效应长期高于劳动力再配置效应。从这一变化趋势来看,在去工业化阶段中,劳动力的流动逐渐转变为非效率。而资本始终保持了效率流动的状态,最终成为资源再配置效应的持续来源。

(二)工业化国家分析

在工业化国家的分析中,本文选取了韩国、印度和中国三个国家。从经济发展的进程来看韩国已经完成工业化,但还未进入去工业化的阶段,中国和印度还未完成工业化。

在工业化国家的发展中,韩国、印度和中国都经历了工业化过程中增长加速的阶段,伴随着工业化的深入,资源再配置效应也有所提升,但其增长态势不尽相同。韩国在90年代之后甚至出现了结构效应的大幅下降,严重拖累了经济增长。而印度则在1990年后出现了再配置效应稳定提升的趋势。

80年代后,韩国资本的再配置效应并不显著,劳动力再配置效应则保持了高速增长,支撑着韩国再配置效应的高速增长。90年代中期之后,随着劳动力结构效应的下降,总体的资源再配置效应也相应下降。韩国的资源再配置效应在70年代之后经历了先上升后下降的变化趋势,在这一过程中,劳动力的再配置效应始终大于资本的再配置效应,劳动力的再配置效应是再配置效应的主要来源。

印度在80年代之后开始进入高速增长的阶段,年平均增长率长期持续在5%以上,并且全要素生产率也保持了相对较高的增长率,其对经济增长的贡献率保持在30%至40%左右。要素再配置效应在印度的经济增长中发挥了非常重要的作用。70年代之后,要素再配置效应随着经济增长的加速也不断上升,并且在对全要素生产率增长的贡献也在上升,从80年代的30%-40%上升至21世纪初的50%-60%以上,经济增长中出现了显著的结构性增长的情况。从劳动力和资本的要素再配置效应来看,劳动力再配置效应和资本的要素再配置效应都贡献了较大的经济增长份额,但劳动的再配置效应比资本的再配置效应更为显著。随着经济增长和工业化的深入,劳动力的再配置效应和资本的再配置效应呈现出显著的上升趋势。

在1980年之后的30年间,中国的平均增长率在10%以上,全要素生产率的增长在80年代初期达到最高后出现了波动中下降的变化。在这变化中,全要素生产率在经济增长率中所占的份额逐渐减小,由原本的80年代初期的50%左右下降至21世纪初期的20%。在要素再配置效应的变化上,要素再配置效应对中国经济增长的影响也显示出波动中下降的情况。80年代,要素再配置效应在总体经济增长的贡献度在0.4%-1%之间,到90年代末则降到了负数。这一测算结果与干春晖[12]的研究结论相似。中国加入WTO使得中国的要素再配置效应大幅上升,但之后下降进入稳定的水平。将要素再配置进一步分解为劳动力再配置效应和资本再配置效应可以看出,劳动力再配置效应始终主导了中国结构效应的产生。改革开放后,传统固化的岗位制度逐渐打破,经济的活力被激发,劳动力开始加速流动。但是在还未开放的市场中,国内市场无法消化如此多的劳动力,所以在劳动的结构效应上由80年代的高点下降至90年代的负效应。随着中国加入WTO,世界市场的打开给予了中国大量的機会,劳动力由农村走向城市,由农业流向工业和服务业,在之后的几年之间产生了极大的劳动再配置效应,随后逐渐回落。资本的再配置效应则出现了另一面。受限于转型经济中投资的局限性,改革放开初期的投资主要为国有资本的投资。而在前期引进国外先进技术中,国有资本确实获得了较高的再配置效应。而在90年代之后,中国出现了长期的资本再配置负效应,这一负效应的出现张军[17]认为是由于资本的快速积累所导致的“过度的工业化”使得中国全要素生产率的下降和经济的下降。这一“过度工业化”背后的“生产能力的积累性闲置”必将导致中国的资本再配置的无效率。

在工业化发展进程的国家中,要素再配置效应对经济增长也发挥了重大的作用。如表2所示,韩国和印度在工业化进程中要素再配置效应占经济总体增长的15%左右。

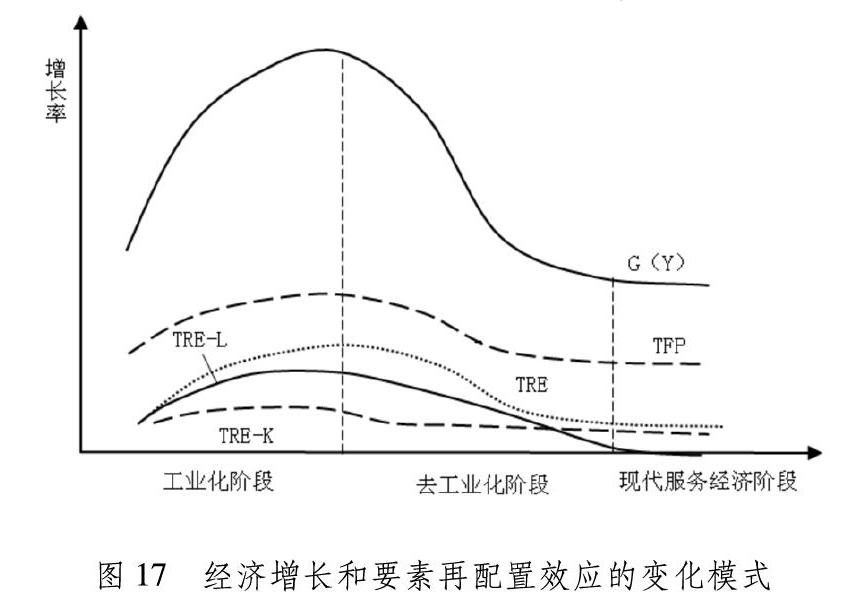

(三)要素再配置效应的变化模式

本文基于钱纳里和赛尔奎因研究中工业化阶段经济增长和全要素生产率构成的研究结果,对其研究未涉及的去工业化阶段进行研究补充。并且将要素再配置效应进行进一步分解为劳动力的再配置效应和资本的再配置效应,融入其原有的全要素生产率增长构成的模型中,得到工业化和去工业化阶段的经济增长和再配置效应的变化模式,如图17所示。

将各国不同工业化阶段和发展阶段经济增长和结构变化带来的再配置效应的特征横向与纵向结合来看,经济增速随着工业化的深入出现了加速的现象。在完成了工业化,进入去工业化阶段之后,经济增速不断下滑,到现代服务经济阶段之后到达一个低增长的稳定状态。这一增长模式与钱纳里和赛尔奎因的研究结果相同。赛尔奎因[1]强调,要素再配置效应是全要素生产率增长和经济增长的一个重要组成部分,特别是在工业化阶段。总配置效应在各个时期的模式与产出的增长及劳动生产率增长的最初加速和随之而来的放慢状况相似。在最后一阶段——这一阶段大致和20世纪60年代后期西欧相符——资源在配置的作用几乎消失了。而根据本文的测算,在20世纪 60年代之后西欧国家的经济发展中,要素再配置效应虽然逐步下降,但是依旧是经济增长重要的来源。显然,赛尔奎因低估了去工业化阶段中要素再配置效应的作用。

生产要素流动所产生的要素再配置效应对经济增长的贡献随着工业化和去工业化的深入也经历了先增长后下降,到最终稳定。在工业化过程中,由于产业间生产效率相差很大,那么就经济增长就比较容易获得较为强大的再配置效应。而随着要素在产业间的不断流动,产业间要素的收益趋于均衡,再配置效应逐步减小。在这一变化过程中,资本与劳动对结构效应的贡献出现了较大的不同,并且其对总体再配置效应出现了交替主导的情况。在工业化过程中,劳动力再配置效应始终是结构效应的主体,并且伴随着加速。在去工业化过程中,劳动力再配置效应出现了显著的下降,最终被资本再配置效应超越直至降低近乎0,于是资本的再配置效应成为了结构效应的主体。

(四)对于劳动力和资本再配置效应不同变化趋势的分析

从总体上来看,要素再配置效应与经济增长和全要素生产率一样,都经历了倒“U”型的增长率变化,而这一变化的原因正是劳动力再配置效应和资本再配置效应的不同变化所导致的。其中,劳动力再配置效应的影响最大,这主要由于劳动力再配置效应产生的原因有关。

根据再配置效应产生的原因,劳动力再配置效应产生的原因主要有两点,一是劳动力在产业间的流动所导致的劳动力的结构变化,这可以被认为是静态的再配置。二是新增劳动力流向的结构与原本的就业结构不同所导致的结构变化,这被认为是动态的再配置。在工业化阶段中,工业的快速发展对劳动力带来了巨大的需求,而工业化初期和中期主要发展的劳动密集型产业对工人素质的要求也较低,通常农业部门劳动力进行简单训练后就能胜任。这一工业部门对非熟练劳动力的需求就导致了劳动力大量从农业部门流向工业部门,实现了工业部门无论在就业还是增加值在总体经济中份额的快速上升。工业化的加速也促进了收入的增长、推动了城市化水平,与之伴随的是人口的加速增长,这也进一步促进了劳动力总量的增长。新增的劳动力在制造业和服务业相对高收入的吸引下,更多地流向制造业与服务业,这也促使了制造业和服务业的进一步扩张。在这一阶段中,制造业和服务业的劳动力再配置效应都为正,农业的劳动力再配置效应为负(但是很小,被工业和服务业正的劳动效应轻易弥补),所以总的劳动力再配置效应在静态和动态两大再配置效应的推动下处于加速状态。

在工业化后期和去工业化时期,农业的劳动力份额已经仅占总份额的很小一部分,劳动力产业间的流动变成了工业流向服务业。此时,各个产业对劳动力的技能要求已经大大提高,产业间的流动更为困难。于是工业中的非熟练劳动力开始流向低技术服务业,此时工业的劳动力再配置效应为负值,而服务业的劳动力再配置效应为正值,这也导致总的劳动力再配置效应在基本完成工业化到达顶峰之后开始逐渐下降。到去工业化基本结束,经济进入服务经济阶段时,各个产业的结构也基本稳定,劳动力再配置效应也基本趋于0。

与劳动力再配置一样,资本的再配置也分为静态和动态再配置两部分,与劳动力再配置效应不同的是,资本再配置效应在整个经济发展的过程中都起到了正向的效应。由于部分资本,特别是制造业中的机械设备等资本有专用性的特征,所以这部分资本是无法在行业中流动的。而一些通用性的资本具有一定的流动性,如电脑、办公楼等,但这一部分资本的流动带来的资本再配置效应较小,所以资本的静态再配置效应很小。

在动态再配置方面,资本存量在使用的过程中要经历折旧和投资这两部分,折旧是对资本使用的消耗,可以认为是流出,相对应的投资则成为了流入,投资与折旧之间的差额就是新增资本存量。各产业的新增资本存量的比例与原有产业间资本存量比不同时,资本的再配置效应就由此产生。所以对于资本的再配置效应,存量资本的流动所带来的静态再配置效应很小,主要是增量资本所带来的动态再配置效应。这也就导致了资本再配置效应不可能经历如劳动再配置效应那样大幅度的上升和下降,但是其持续性非常强。资本逐利的特性使得新增的投资结构总是相对高效率,促成了持续的资本再配置效应。

五、结论与建议

(一)研究结论

本文基于钱纳里和赛尔奎因的研究方法和研究结论上进行了深化,补全了钱纳里理论中去工业化阶段要素再配置效应研究的缺失,探究了工业化阶段和去工业化阶段资本和劳动力再配置效应的变化情况,并且论述了资本和劳动力再配置效应变化模式不同的原因。

1.在工业化阶段中,再配置效应的变化趋势基本符合钱纳里和赛尔奎因所构建的变化模式,随着工业化的深入出现了再配置效应逐渐上升的情况。此时,劳动力的再配置效应远远大于资本的再配置效应,再配置效应主要由劳动力的再配置效应所主导,资本的再配置效应对经济增长起到的作用有限。

2.在去工业化阶段,要素再配置效应出现了逐渐下降的趋势,在制造业份额稳定后也逐渐稳定。产业结构基本稳定的情况下,要素再配置效应对总体经济的增长依然能够贡献一定份额。与钱纳里的研究不同的是,本文研究发现在1970年之后西欧国家的去工业化的进程中,再配置效应依然是经济增长的重要因素,其贡献了总体经济10%至20%的增长份额。在这一阶段中,劳动力的再配置效应显著下降,而资本的再配置效应则保持稳定,最终出现了资本再配置效应对劳动力再配置效应的超越,使得资本再配置效应成为了去工业化阶段中再配置效应的主要来源。

3.现代发达服务经济体中,产业结构基本稳定,要素再配置结构效应也相对较弱,结构效应的来源主要是资本和劳动增量结构的变化,而不是现有资本和劳动的转移。所以,对劳动结构效应的促进是要培育高端产业所适合的熟练劳动力,而对资本结构效应的促进则需要更加公正透明的市场机制去配置资源。

(二)政策建议

从中国所处发展阶段来看,还远未进入去工业化阶段,要素的再配置效应还有较大的潜力可以挖掘。中国资本的再配置效应长期偏低,对经济增长造成了一定的阻碍。所以,无论是在劳动还是资本两方面,中国在未来较长的时间段内还可以通过要素的优化配置来获得再配置效应,从而推动经济的高质量发展。

1.持續优化就业环境、减少城乡流动壁垒、推动城市化建设,挖掘劳动力静态再配置效应的潜力。劳动对经济增长的结构效应在整个工业化过程中都发挥着重要的作用,特别是在快速工业化时期发挥了巨大的作用。这在中国改革开放前30年的经济增长中得以证明。在中国当前的发展阶段中,劳动结构效应虽然出现了下降的趋势,但从中国的城市化水平以及农业就业份额的比重来看,劳动的结构效应还依然有挖掘的潜力。之所以目前结构效应放缓,其主要原因是劳动力流动中城乡公共服务的割裂,如户籍制度、社保制度上的城乡不统一所导致的,这使得农村劳动力即使想在城市中就业也难以在城市中扎根。所以,在下一阶段的改革中,破除城乡流动壁垒将是确保劳动力在产业间流动,发掘劳动再配置效应的主要方向[18]。

2.重视乡村教育,培育高端产业的劳动力动态再配置效应的潜在动力。伴随着经济水平的不断提升,制造业和生产性服务业中岗位对其所需要的劳动力的要求也在不断提高。当前乡村教育质量相对较低,较多的乡村青年在接受完基础教育之后便到城市中打工,而这种非熟练劳动力无法进入如生产性服务业、高技术制造业这些高收入、高人均产出的行业,而只能进入餐饮、住宿等生活性服务业,这使得在劳动力结构效应相对较低。所以,提升乡村教育水平,提高农村青年的人力资本水平能够有效地提高未来中国劳动力的结构效应,实现高质量的增长。

3.继续推动市场化改革,发挥市场在资源分配中的决定性作用,由此发掘我国资本的再配置效应。在90年代以后,我国资本的结构效应长期为负值,这反映出我国资本在产业间投资的低效率。而这一无效率的背后是市场对投资的引导能力不足,市场无法在资源配置中起到决定性作用。所以,在未来的发展中,需要继续推动市场化改革,不断发挥市场对资源配置的决定性作用,减少产业间投资的行政性壁垒以及垄断性壁垒,挖掘中国资本的再配置效应,让资本再配置效应成为中国持续增长的来源之一。

注释:

① 整理后的分类产业,读者如有需求,可向作者索要。

② 由于计算结果数据过于庞大,正文中仅列出结构效应的测算结果图,如有读者需要剩余计算结果,可向作者索要。

③ 表中数据为再配置效应的增长在经济总体增长中所占的份额。

参考文献:

[1] H·钱纳里,等.工业化和经济增长的比较研究[M].上海:上海三联书店,1989.

[2] Clark, Colin. The Conditions of Economic Progress[J].Revueconomique, 1953,4(6).

[3] 西蒙·库兹涅茨. 各国的经济增长[M].北京:商务印书馆, 2009.

[4] Peneder M. Structural Change and Aggregate Growth [J].Structural Change and Economic Dynamics,2003,14.

[5] Dietrich A, Jens J. Krüger. Long-run sectoral development Time-series evidence for the German economy[J].Structural Change & Economic Dynamics, 2010, 21(2):0-122.

[6] Vries K D, Vries G D, TimmerM . Patterns of Structural Change in Developing Countries[J].ggdc research memorandum, 2014.

[7] Singh, Lakhwinder. Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth in Manufacturing Sector of South Korea[J].MPRA Paper, 2004,1(1):37-49.

[8] Marcel, P, Timmer, et al. Productivity growth in Asian manufacturing: the structural bonus hypothesis examined[J].Structural Change & Economic Dynamics, 2000.

[9] 蔡跃洲,付一夫.全要素生产率增长中的技术效应与结构效应——基于中国宏观和产业数据的测算及分解[J].经济研究,2017,52(1):72-88.

[10]刘伟,张辉. 中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步[J].经济研究,2008(11):4-15.

[11]李国璋,谢艳丽. 我国产业结构变迁中的生产率增长效应分析[J].创新,2010(2):29-33.

[12]尹恒,李世刚.资源配置效率改善的空间有多大?——基于中国制造业的结构估计[J].管理世界,2019,35(12):28-44,214-215.

[13]李小平,陈勇.劳动力流动、资本转移和生产率增长——对中国工业“结构红利假说”的实证检验[J].统计研究,2007(7):22-28.

[14]干春晖,郑若谷.改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究——对中国1978~2007年“结构红利假说”的检验[J].中国工业经济,2009(2):55-65.

[15]辛超,张平,袁富华. 资本与劳动力配置结构效应——中国案例与国际比较[J].中国工业经济,2015,02:5-17.

[16]吴寿平. 中国工业结构变化与技术进步率增长研究——对中国1985-2009年工业“结构红利假说”的检验[J].产经评论,2013(1):36-46.

[17]张军.资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征[J].经济研究,2002(6):3-13,93.

[18]张峰,薛惠锋.城乡融合背景下乡村承接产业转移的内动力机制分析——以黄河三角洲为例[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2020(4):106-120.

Abstract: In economic development, the redistribution of production factors is an important component of total factor productivity growth and an important driving force to promote economic growth.This paper supplements the deficiency of the analysis of the de-industrialization stage of the industrial structure theory of Chenery and Selquin, and calculates the redistribution effect of labor and capital in the economic growth of 9 sample countries after the 1970s. On this basis, the paper obtains the complete model of the reallocation structure effect of the elements in the process of industrialization and de-industrialization.The results show that: (1) in the stage of industrialization, the change trend of reallocation effect is consistent with the change model constructed by Chenery and Selquine. With the deepening of industrialization, the reallocation effect gradually rises, and the reallocation effect of labor force is much higher than that of capital.(2) In the stage of de-industrialization, the effect of re allocation of elements has gradually declined, but reallocation effect is still an important factor of economic growth. In this stage, the redistribution effect of capital is the main body of the redistribution effect.(3) In the modern developed service economy, the industrial structure is basically stable, and the main source of factor reallocation effect is the change of capital and labor increment structure. At this time, the change of capital structure is more efficient.

Key words:structural effect; factor reallocation; capital reallocation effect; labor reallocation effect; total factor productivity

(責任编辑:李江)