改良引导骨再生技术在后牙区种植患者中牙槽嵴骨量变化、种植体软组织变化

郭 琦 薛 鹏 尹恒山 李正阳

引导骨组织再生技术是临床上常用骨增量技术,有学者认为,可对引导骨再生技术进行改良,通过适当的骨增量技术避免食物嵌塞并发症发生[1,2]。本研究将探讨改良引导骨再生技术在后牙区种植患者中应用并观察牙槽嵴骨量变化、种植体软组织变化,现报道如下。

一、资料与方法

1.一般资料

选择2019 年1 月~2020 年1 月在我院就诊的需行后牙区种植术患者73 例,按照随机数字法将患者分为治疗组(n=38)与对照组(n=35),治疗组男18 例,女20 例;年龄25~63 岁,平均年龄(40.23±6.87)岁;共种植体51 枚。对照组男15 例,女20 例;年龄26~62 岁,平均年龄(41.65±7.10)岁;共种植体47 枚。纳入标准:①牙列缺损位为后牙区;②无种植术禁忌症;③无牙周炎;④已行牙基础治疗;⑤轻度颊侧骨缺损,不存在其余部位骨量不足;⑤植入种植体未暴露;⑥测量牙缺损侧的颊侧骨壁距离邻牙牙槽嵴顶的弧线>1mm;⑦自愿签署知情同意书者。排除标准:①患有严重系统性疾病者;②有不可控的吸烟、喝酒者;③伴骨质疏松者;④口腔黏膜异常者;⑤严重磨牙者。研究经本院医学伦理会批准。

2.方法:采用CBCT 拍摄患者术前牙缺失处,询问病史,完成常规检查、清洁口腔卫生、建立种植体个人病历;测量种植区骨量,拟定种植体长度、直径,确定植入位等;制模及种植导板;系统性牙周治疗;术前30min 服用抗生素。所有手术均由同1 名医师完成。术前告知患者注意事项,常规口内、外消毒,铺无菌手术巾,采用局部浸润麻醉与种植区牙槽嵴顶切口。

对照组引导骨再生技术:未开展减张切口,将黏骨膜瓣翻开,完全暴露种植区牙槽骨,充分将多余肉芽组织去除。放入简易种植体导板,定位球钻,明确种植体位,根据患者缺损区实际情况,使用表面大颗粒喷砂酸蚀处理的mis 种植体,长度8~12mm,直径3.3~4.8mm,逐级备洞,置入种植体,置入预期位置,在种植体颊侧有骨壁的行去骨皮质化,取适量foramic 的骨粉材料严密覆盖于种植体颊侧骨缺损处,未应用可吸收性屏障膜,未行骨膜减张处理,软组织复位,使用缝线严密无张力缝合。并保证种植体无暴露即颊侧尚存骨厚度大于0mm,种植体初期稳定性良好,安放愈合基台。

治疗组在对照组基础上行改良引导骨再生术:按需作软组织减张切口;均旋入覆盖螺丝;于种植体颊侧尚存骨壁行去骨皮质化,取适量同款骨粉材料严密覆盖于种植体颊侧骨缺损处,使用一层可吸收性屏障膜覆盖于骨粉材料上,要求严密覆盖,对颊侧组织瓣及骨膜适度减张,软组织复位,使用缝线严密无张力缝合;其余步骤相同。两组患者种植体植入后使用牙周探针测量颊侧骨缺损,测量骨缺损值需大于1mm 者。随访半年,随访率100%。

术后处理:术后即刻采用CBCT 拍摄手术区,观察植入位。术后3 个月,根据影像学、临床检查结果,确认种植区牙龈健康无瘘管,骨结合良好、稳定等情况后,开展种植体上部取模完成义齿修复,14d 后戴牙,调整咬合,试用30d 后无不适,将义齿与修复体永久粘。术后半年拍摄CBCT 复查,嘱患者修复后需每年定期复查1~2 次。

3.观察指标:牙槽嵴骨量变化,由同1 名医师于患者术后即刻及术后半年拍摄CBCT,调节种植体横截面至顶端周径最大,取中点行纵切,调整纵切面,使纵切面种植体周径至最大,利用软件测量种植体肩台根方0mm 处(T1)、3mm(T2)、6mm(T3),并将线垂直于种植体长轴,测量骨替代材料植入后种植体中心线- 外侧骨壁的骨厚度。测量3 次取平均值为最终测量结果。采用改良出血指数(mSBI)、探诊深度及改良菌斑指数(mPI)评价种植体软组织变化,检查种植体是否松动,患者是否疼痛不适及修复体咬合关系、邻接关系和是否存在食物嵌塞等情况。改良出血指数(modified sulcus bleeding index,mSBI),采用牙周探针轻入龈沟内滑动,等候30s,观察有无出血情况,探诊牙龈后无出血为0 级(0 分);有点状出血为1 级(1 分);有线状出血为2 级(2分);牙龈有自发性或重度出血为3 级(3 分)。

探诊深度,使用0.2~0.3N 力测量种植体6 个位点(颊侧与舌腭侧近中、中、远中)水平,最终取其平均值。

改良菌斑指数(modified plaque index,mPI)[3],术后半年测量种植体近中颊面、正中颊面、远中颊面、舌腭面的菌斑指数。无菌斑为0 分;牙颈部龈缘处有散点状菌斑为1 分;牙颈部菌斑宽度≤1mm 为2 分;牙颈部菌斑位于牙面1/3 下的覆盖面积>1mm2为3 分;菌斑覆盖面积于牙面1/3~2/3 处为4分;牙菌斑覆盖面积>2/3 处为5 分。

患者满意度,术后半年采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评价患者对种植义齿的主观满意度。

术后不良反应,记录植入种植体即刻至随访半年内出现的不良反应,如义齿/种植体松动、局部肿胀、创口裂开。不良反应(%)=(义齿/种植体松动+局部肿胀+创口裂开)/总例数×100%。

4.统计学方法:使用EpiData3.1 软件校正所有数据;采用SPSS22.0 软件进行统计分析,计量资料比较采用t检验;计数资料比较采用卡方(χ2)或Fisher 确切概率法检验;所有检验确定P值作出推论,P<0.05 表示差异有统计学意义。

二、结果

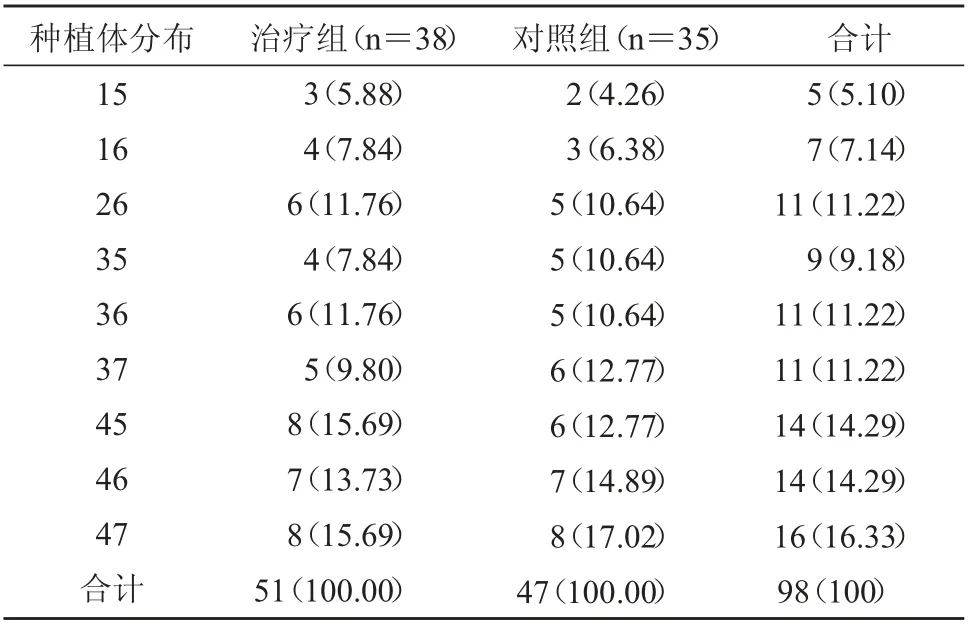

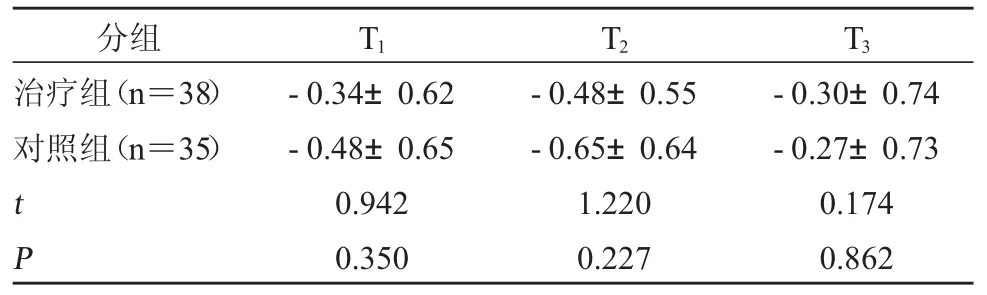

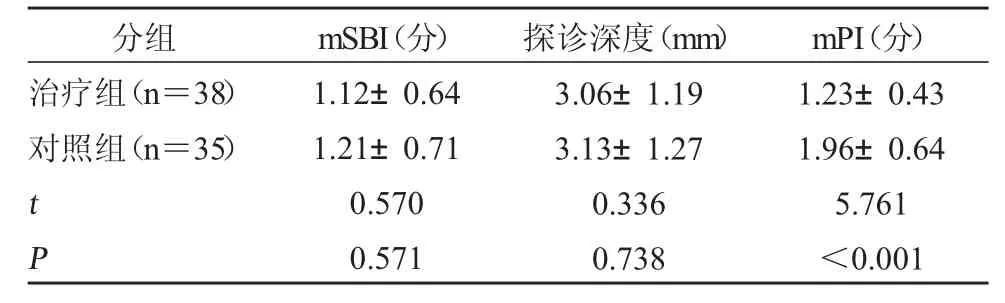

1.两组患者种植体植入分布见表1。术后半年T1、T2、T3牙槽骨宽度减去术后即刻相应位点牙槽骨宽度的差值为种植体颊侧牙槽嵴变化。两组患者各位点牙槽嵴骨量变化无显著差异(P>0.05),见表2。两组患者mSBI、探诊深度水平无显著差异(P>0.05),治疗组mPI 评分小于对照组(P<0.05),见表3。

表1 两组患者种植体植入分布[枚(%)]

表2 两组患者牙槽嵴骨量变化比较(mm)

表3 两组患者种植体软组织变化比较

两组患者满意度及不良反应率比较:随访半年后,所有患者种植体无严重不良反应,但对照组有1例患者术后有轻微肿胀,均良好骨结合,存留率均为100%;治疗组患者(8.32±1.02)患者满意度高于对照组(7.10±1.20)(t=4.692,P<0.05)。

三、讨论

既往研究发现,创伤处的愈合形成的组织取决于最初创口处的增殖细胞种类,故发明生物屏障膜,逐渐演变成改良引导骨再生术[4]。改良引导骨再生技术是一种在骨缺损处覆盖一层高分子生物膜作生物屏障,保障骨缺损骨的修复,实现骨组织再生[5]。随着引导骨再生术的发展,大量研究表明,改良引导骨再生术种植适应症逐渐扩大,可较好解决牙槽骨骨量不足的问题[6]。植入骨替代材料的生物相容性、成骨性、骨诱导与骨引导性等在改良引导骨再生术中具有重要意义,可使骨增量术达到理想预计水平。有研究表明,采用氢氧磷灰石与β 型三钙磷酸盐形成的上颌后牙区新骨组织致密度远高于人体原本骨组织的17.1%致密度[7]。本研究结果显示术后半年种植体存留率均为100%,但对照组有1 例患者术后愈合期后期出现轻微肿胀,经治疗后已完全恢复。经询问后原因是患者术后未认真遵医嘱,嚼咀干核桃所致。治疗后与所有患者一致骨结合良好,且两组患者软组织mSBI、探诊深度无显著差异,但使用改良引导骨再生技术的患者mPI 评分更低于引导骨再生技术组患者。

目前临床上多使用可吸收膜,可吸收膜由早期不可吸收膜衍生,早期不可吸收膜具有能引发软组织并发症、二次手术、临床操作难、增加患者痛苦等劣势,故而产生可吸收膜[8]。可吸收膜具有较高的组织整合性、免疫原性弱、快速血管化、降解无免疫排斥等特点。但也具有一定的不良反应,如愈合时间长,有水肿、感染等风险[9]。故而有学者提出,采用自体骨膜代替屏障膜,且骨膜内含有大量的成骨细胞,在骨修复与愈合中发挥重要作用[10]。故术中保障骨膜完整性对成骨细胞的保护中占主导位,对加快植入骨替代材料的愈合性发挥重要作用。另有研究发现,采用自体带蒂骨膜瓣代替引导骨再生技术的屏障膜取得较高效果[11]。本研究采用改良引导骨再生术患者使用可吸收生物膜,引导骨再生术患者则未使用,且未行切口及减张处理,结果显示两组患者各位点牙槽嵴骨量变化无显著差异,表明改良引导骨再生术与引导骨再生术使用自体带蒂骨膜瓣具有相似的骨增量效果,表明改良引导骨再生术有较高的骨增量效果,推测在改良引导骨再生术不使用可吸收膜,可能骨增量效果更佳[12]。随访半年后对患者满意度进行评价显示,较引导骨再生技术患者,使用改良引导骨再生技术者患者满意度明显较高。