益州佛教文化交流与丝绸之路河南道的关系:以僧侣、义理、造像为考察中心

曹中俊 李永平

丝绸之路河南道①a.唐长孺:《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,1983年,第239页;b.唐长孺:《北凉承平七年(449)写经题记与西域通往江南的道路》,《向达先生纪念论文集》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1986年,第104-117页;c.陈良伟:《丝绸之路河南道》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第9-12页;d.曹中俊、李顺庆:《丝绸之路河南道视域下的河西与建康佛教关系摭议》,《河西学院学报》2019年第6期。,又称“羌中道”②a.初师宾:《丝路羌中道开辟小议》,《西北师院学报》(社会科学版)1982年第2期;b.吴礽骧:《也谈“羌中道”》,《敦煌学集刊》1984年第2期。“青海道”③a.崔永红:《丝绸之路青海道盛衰变迁述略》,《青海社会科学》2016年第1期;b.霍巍:《文物考古所见古代青海与丝绸之路》,《民族历史研究》2017年第1期;c.李健胜、董波:《刻写青海道》,西宁:青海人民出版社,2017年,绪论:第2-6页。“吐谷浑道”④a.黄文弼:《古楼兰国及其在中西交通上之地位》,《西北史地论丛》,上海:上海人民出版社,1981年,第173-209页;b.李朝:《吐谷浑:丝绸之路伟大的开拓者》,《中国土族》2010年第4期;c.丁柏峰:《“吐谷浑路”的形成及其历史影响述略》,《中国土族》2011年第4期。,并有狭义⑤秦红卫:《魏晋南北朝时期的河南道》,《青海民族研究》2004年第3期。与广义⑥胡明月:《河南道》,《丝绸之路》1999年第6期。之分,本文k中的丝绸之路河南道是指由东晋南朝首都建康(今南京)出发,沿长江水道上溯至益州(今成都),经岷江沿线、甘南、青海等地,至鄯善、若羌或河西敦煌、张掖的一段水陆结合的重要路网。丝绸之路河南道是魏晋南北朝时期中西文化交流的重要通道,当时益州地区恰是各国僧侣往来西域与南朝之间的必经之地,因此益州在丝绸之路河南道沿线佛教文化交流中的地位极其重要。

有学者曾撰文讨论过益州在南北朝佛教史上的重要地位①a.雷玉华:《成都地区在南北朝佛教史上的重要地位》,《四川文物》2001年第3期;b.李裕群:《试论成都地区出土的南朝佛教石造像》,《文物》2000年第2期。,但大都未专门在丝绸之路河南道的视域下进行剖析。近年来,成都出土了众多融合了不同地域艺术风格的南朝佛教石刻造像,为研究丝绸之路河南道沿线佛教文化交流提供了新的素材。本文在丝绸之路河南道的视域下,爬梳史料,整理魏晋南北朝时期经河南道入益州等蜀地的高僧,并重点考察僧侣们为促进益州佛教义学发展的弘法事迹,此外还将结合近年于益州地区出土的南朝佛教石刻造像,剖析西域、河西及建康等不同地域的造像艺术风格,以此阐述益州在丝绸之路河南道佛教文化交流中的重要历史地位。

一、益州是河南道上佛教僧侣南下北上的中转地

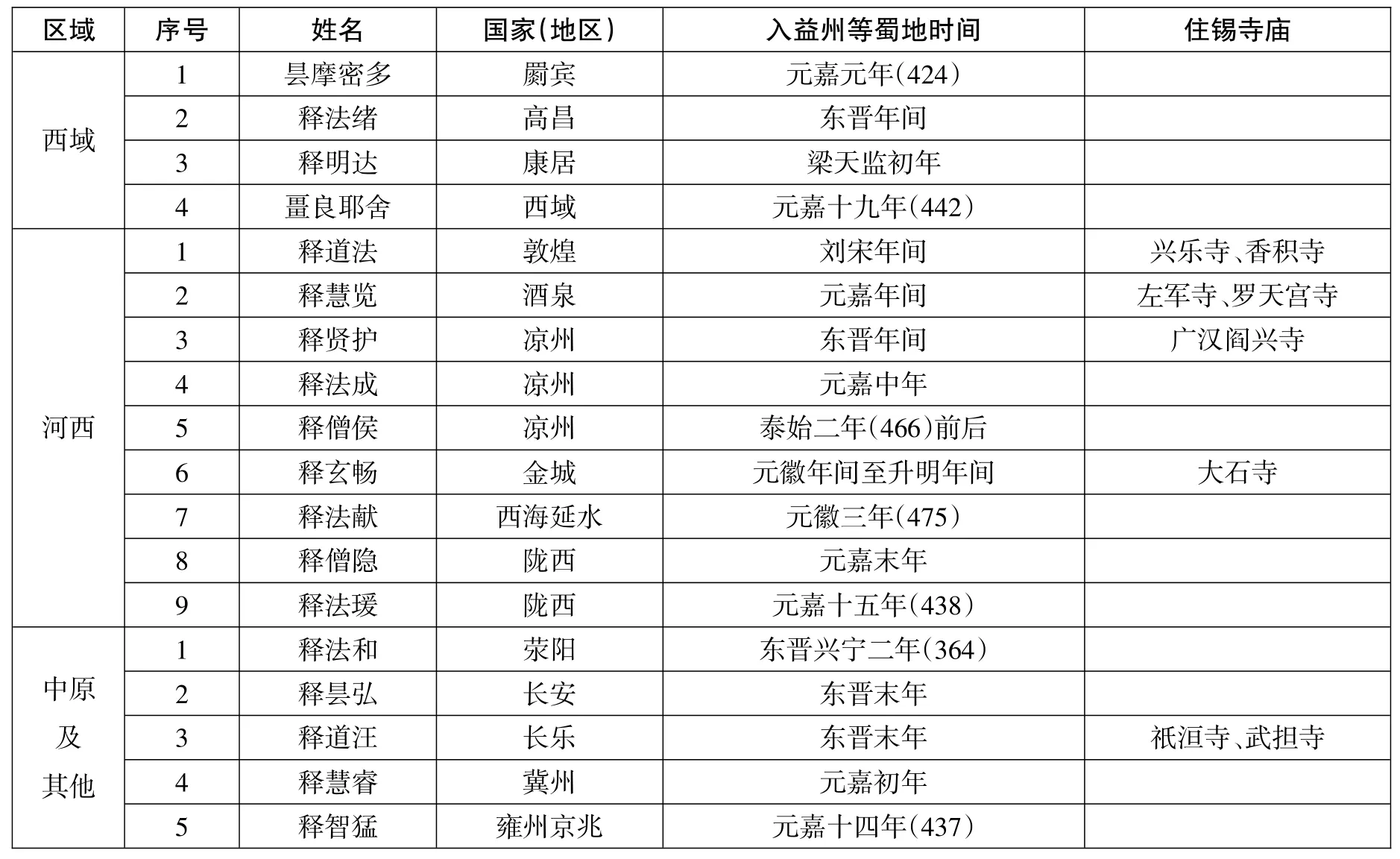

经行丝绸之路河南道至益州的僧侣,他们或至益州弘法,或西行经过益州。下文将搜集当时经行丝绸之路河南道至益州地区的各地僧侣,以此确认以益州为核心的蜀地是佛教僧侣经行丝绸之路河南道南下北上的重要中转地(表1)。

表1 魏晋南北朝经丝绸之路河南道至益州等蜀地僧侣一览表②资料来源:释慧皎:《高僧传》。

(一)至益州等蜀地的西域籍僧侣

魏晋南北朝时期,诸多西域高僧经行丝绸之路河南道入华弘法,他们大多来自天竺、罽宾、高昌、康居等地。我们从《高僧传》的相关记载中可以窥探出这些西域高僧与以益州为核心的蜀地有着密切的关系,他们入华主要目的地是东晋南朝的首都建康,而以益州为核心的蜀地常常作为他们经行丝绸之路河南道往来于西域与建康之间的中转地,亦成为他们游历、弘法、修禅的必经之地。

查阅《高僧传》及相关史料可以明确来自西域的4位高僧曾经行河南道来到益州。昙摩密多和畺良耶舍二者是经河南道西来南下建康而经过蜀地。昙摩密多,世号连眉禅师,为罽宾人。少年时密多即喜好游历四方,誓志要周游诸国宣扬佛法、感化世人,于刘宋初年“度流沙,进到敦煌,于闲旷之地建立精舍……顷之,复适凉州,仍于公府旧事,更葺堂宇,学徒济济,禅业甚盛。常以江左王畿,志欲传法,以宋元嘉元年(424)辗转至蜀,俄而出峡止荆州……”①慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《僧伽跋摩传》,北京:中华书局,1992年,第118页。。畺良耶舍,又叫时称,西域人,先后两次经行丝绸之路河南道。其中第二次于元嘉十九年(442)从建康出发,“西游岷蜀”②慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《畺良耶舍传》,北京:中华书局,1992年,第128页。。记载中岷指岷山,蜀指成都,可知畺良耶舍首先“通过长江水道由建康到达成都,而后借道岷江支道到达岷山”③曹中俊、李顺庆:《经丝绸之路河南道至建康僧人弘法事迹考》,见沙武田主编《丝绸之路研究集刊》第四辑,北京:商务印书馆,2019年,第230页。。

而释法绪和释明达二僧都是经河南道西来南下至益州修行、弘法的。释法绪,俗姓混,为高昌人。法绪道德高洁、修行谨慎,常年坚持素食、精心修禅。东晋年间,法绪应是从高昌出发,首先到达邻国鄯善,而后经河源支道或隆务河支道抵达吐谷浑河南国,最后经岷江支道“入蜀于刘师冢间头陀”④慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释法绪传》,北京:中华书局,1992年,第408页。。释明达,姓康氏,为中亚两河流域康居国人。童年出家,严持斋戒,内外兼修,以广济天下为己志。后“以梁天监初来自西戎,至于益郡”⑤道宣撰,郭绍林点校:《续高僧传》卷30《释明达传》,北京:中华书局,2014年,第1199页。,西戎是我国先秦两汉时期西北少数民族的统称,这里的西戎当指西域于阗、龟兹、疏勒等国,益郡为成都。可知,明达由康居国出发,经长途跋涉,翻山越岭,经西域诸国走西域丝道,过吐谷浑王国走河南道而抵达成都。

(二)至益州等蜀地的河西籍僧侣

因河西地区具有天然的地缘优势,河西僧侣们较早接触了西域的佛教思想,发展至魏晋南北朝时期,河西地区的佛教已有诸多成就,“无论译经、义学,无论习禅、修持,也无论我国佛教早期的学派,以后的宗派,都有突出的业绩”⑥方步和:《河西文化“敦煌学”的摇篮》,北京:中国文史出版社,2004年,第16页。。这一时期,河西地区佛教发展还体现在中西僧侣交流频繁,大量河西籍高僧前往西域求经取法,同时也有诸多西域高僧到达河西及内地开展弘法、译经等活动。待河西僧侣将来自西域的佛教思想吸收融合后,他们就开始深入内地开展弘法事业。因此东晋南朝时期,于蜀地活动的高僧中有一半之多来自河西地区⑦本文讨论的河西僧侣不仅限于“河西走廊”地区,也包括了今天的兰州、陇西等地,大致在古时的“河西五郡”区域内。。

当时来自河西的释慧览、释玄畅、释法献等僧侣经河南道南下入建康弘法,都曾在益州游历或作短暂停留。河西酒泉人释慧览,于成年后离开酒泉,周游西域各国,前往北印度求学,其学成后返回,经由“瓦罕支道、塔里木南支道、河源支道或隆务河支道、岷江支道的组合”①陈良伟:《丝绸之路河南道》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第310页。抵达成都。《高僧传》有载:“览曾游西域……后乃归,路由河南,河南吐谷浑慕延世子琼等敬览德问,遣使并资财令于蜀立左军寺,览即居之。后移罗天宫寺。”②慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释慧览传》,北京:中华书局,1992年,第418页。其中慧览住锡的左军寺和罗天宫寺皆在成都,且左军寺与当时绾毂丝绸之路河南道的吐谷浑有着极其重要的关系,是由吐谷浑慕利延世子琼专门出资为慧览建造。

河西金城(今兰州)人释玄畅,于宋元嘉二十二年(445),由平城前往南朝扬州,后至荆州长沙寺,“迄宋之季年,乃飞舟远举,西适成都,初止大石寺……至升明三年(479),又游西界观瞩岷岭,乃于岷山郡北部广阳县界,见齐后山……”③慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷8《释玄畅传》,北京:中华书局,1992年,第315页。。可见,南朝宋齐年间,玄畅在成都、岷山、茂汶一带游历,经行的是丝绸之路河南道岷江支道。而“西海延水(今居延地区,当时仍属河西)人释法献,则前后两次经行丝绸之路河南道”④曹中俊、李顺庆:《经丝绸之路河南道至建康僧人弘法事迹考》,见沙武田主编《丝绸之路研究集刊》第4辑,北京:商务印书馆,2019年,第231页。。法献由西海前往梁州学有所成后,到达建康,住锡于定林上寺。在建康,他听说释智猛于西域多有所见,收获颇丰,遂萌生西行之念。宋元徽三年(475),法献从金陵(今南京)出发,溯长江而上,“西游巴蜀,路出河南,道经芮芮。既到于阗,欲度葱岭,值栈道断绝,遂于于阗而反”⑤慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷13《释法献传》,北京:中华书局,1992年,第488页。。因此,法献应当是在元徽三年(475)由金陵去往于阗途中,在巴蜀有过短暂停留。

同时来自河西的释道法、释贤护、释法成及释僧侯等众经行在丝绸之路河南道上,并入益州等蜀地进行修行或游历。其中河西敦煌人释道法“专精禅业,亦时行神咒。后游成都,至王休之、费铿之,请为兴乐、香积二寺主”⑥慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释道法传》,北京:中华书局,1992年,第420页。。可见道法应是经行丝绸之路河南道至成都游历,并在成都的兴乐寺和香积寺担任住持一职。而其余来自凉州的释贤护、释法成和释僧侯三位高僧,史料中虽未直接记载他们是经行丝绸之路河南道到达益州的,但根据“释贤护,姓孙,凉州人。来止广汉阎兴寺,常习禅定为业”⑦慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释贤护传》,北京:中华书局,1992年,第407页。、“释法成,凉州人……元嘉中,东海王怀素出守巴西,闻风遣迎,会于涪城。夏坐讲律,事竟辞反。因停广汉,复弘禅法”⑧慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释法成传》,北京:中华书局,1992年,第417页。、“释僧侯,姓龚,西凉州(今武威)人……宋孝建初来至京师,……萧惠开入蜀,请共同游。后惠开协同义嘉负罪归阙,侯乃还都”⑨慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷12《释僧侯传》,北京:中华书局,1992年,第472页。等记载,以及考虑当时的政治因素和地理条件,可推测三位高僧当是从河西凉州越祁连山经行丝绸之路河南道而至益州地区的。

因陇西在地理与文化上与河西五郡有着紧密联系,所以本文将陇西高僧释僧隐和释法瑗也纳入讨论之中。释僧隐自幼受家人崇佛影响,八岁即能持斋。僧隐对心律、妙苑、法华、维摩皆通,驰名于佛界。起初,他听说西秦玄高精通禅学和诸佛经,因此前往拜师学艺。逮“高公化后,复西游巴蜀,专任弘通,顷之东下,止江陵琵琶寺”①慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释僧隐传》,北京:中华书局,1992年,第432页。。“由西秦往成都,当时既可经行洮河支道和白龙江支道的组合。也可经行隆务河支道和岷江支道的组合”②陈良伟:《丝绸之路河南道》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第310页。。释法瑗于北凉灭亡时经行河南道,南逃建康时经停益州,《高僧传》有载,“元嘉十五年(438),还梁州,因进成都,又东适建邺,依道场寺慧观为师”③慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷8《释法瑗传》,北京:中华书局,1992年,第312页。。

(三)至益州等蜀地的中原及其他地区僧侣

魏晋南北朝时期,中原地区有长安、幽州、冀州和雍州等地高僧经行丝绸之路河南道经停成都进行游历、弘法等活动。

据考证荥阳人释法和应是史料记载最早入蜀弘法的高僧之一,《高僧传》载,“因石氏之乱,率徒入蜀,巴汉之士,慕德成群。闻襄阳陷没,自蜀入关,住阳平寺”④慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷5《释法和传》,北京:中华书局,1992年,第189页。。“石氏之乱”发生于晋永和五年(349),而法和并非此年入蜀,应是“东晋兴宁二年(364)入蜀,至太元四年(379)离开”⑤段玉明:《晋唐巴蜀佛教义学述论》,《世界宗教研究》2011年第3期。。

长安释昙弘曾两次经行丝绸之路河南道往来于长安和蜀地之间。其中第一次《高僧传》有载,“昔长安昙弘法师,迁流岷蜀,道洽成都。河南王借其高名,遣使迎接”⑥慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释玄高传》,北京:中华书局,1992年,第410页。。可知,昙弘法师由长安出发去往成都,西秦王乞伏乾归得知这一消息,遣派使节人马前去迎接,保护昙弘经过西秦境内,后经洮河到达岷县,再经岷江到达成都,“其启用的是洮河支道与岷江支道的组合”⑦陈良伟:《丝绸之路河南道》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第305页。。长乐人释道汪,十三岁出家,后在梁州游历修行,途中遇盗,行李皆失,全凭运气留得性命。脱险后,道汪听说西秦国的玄高法师精通禅学,道行高深,遂前往拜师学艺。不幸的是“中路值吐谷浑之难,遂不果行,于是旋于成都”⑧慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷7《释道汪传》,北京:中华书局,1992年,第283页。。据考证,道汪从梁州前往西秦“启用的是白龙江支道宕昌径,而后遇吐谷浑部队的骚扰,又启用岷江支道退回成都”⑨陈良伟:《丝绸之路河南道》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第306页。。

而雍州京兆新丰释智猛和冀州释慧睿是经行丝绸之路河南道去往西域求法、游历,而后归国,入成都、建康等地弘法。姚秦弘始六年(404),智猛与昙纂等十五位同门一起从长安出发,游历诸国,并于元嘉元年(424)从天竺返回,归国后在河西凉州翻译佛经,后经行丝绸之路河南道扁都口支道、隆务河支道及岷江支道,“以元嘉十四年(437)入蜀,十六年七月造传,记所游历。元嘉末,卒于成都”⑩慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《释智猛传》,北京:中华书局,1992年,第126页。。

释慧睿,少年出家,常常游历四方,“经行蜀之西界,为人所抄掠,常使牧羊”⑪慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷7《释慧睿传》,北京:中华书局,1992年,第259页。,经商人用金赎之获救,后“游历诸国,乃至南天竺界……后还憩庐山,俄又入关从什公谘禀。后适京师,止乌衣寺……”①慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷7《释慧睿传》,北京:中华书局,1992年,第259页。。而“僧人释慧睿欲西行求法恰值河陇驿道断绝,只有谋求由益州经吐谷浑出西域之一径”②郭盛:《青海“河南道”佛教传播源流考释》,《青海师范大学学报》(哲学社会科学版)2010年第1期。。因此经考证得知,释慧睿是经由河南道岷江支道到达西域的,即由成都出发经行灌县、汶川至松潘,最后抵达西域。

此外,东晋南朝时期未经河南道入蜀的高僧还有惠持、僧恭、昙翼、慧岩、慧安等僧侣。我们相信,当时还有许多未见于史料记载的僧侣也经行河南道入蜀,但因材料的限制,无法进行深入考证。

二、益州是河南道上佛教思想文化交流的新阵地

“巴蜀是佛教最早传入的地区之一,时间可以上溯到东汉中期”③段玉明:《晋唐巴蜀佛教义学述论》,《世界宗教研究》2011年第3期。。这一时期的佛教文物在巴蜀地区出土众多,如重庆丰都县槽房沟出土的摇钱树残片中有一汉式衣帽铜佛像,四川乐山麻浩崖和柿子湾崖墓东汉佛像、彭山东汉崖墓出土的陶座佛像,绵阳何家山东汉崖墓钱树铜像等,这些都说明东汉时期巴蜀地区已有佛教流传。但有文字可载的益州佛教是在魏晋南北朝时期。上文提及东晋南朝时有众多西域、河西及建康佛教僧侣经行丝绸之路河南道往来于中西,他们往往在益州等蜀地进行短暂停留或长久住锡于益州寺庙之中从事讲经布道等弘法活动。

东晋南朝时期,益州地区虽属南朝地域,但不像首都建康一样兴盛译经工作。而此时以益州为核心的蜀地受经行丝绸之路河南道到达益州僧侣们的影响,义学发展较快,其中包涵禅学④此处对禅学归于义学做相关解释。南北朝时,南北佛教发展方向有所差异,南方重义理、北方重修行,如南方僧侣重视禅学理论的探讨,而北方僧侣多重视禅定的实践功夫。因此,东晋南朝时蜀地禅学理论的发展较快,应将之归于蜀地义学的发展范畴。、律学、毗昙学、成实学、三论学等方面。

当时北方盛行禅学,来自西域、河西及中原的僧侣们大多精通禅法,因此禅学较早影响了巴蜀地区。罽宾僧侣昙摩密多,自小“博贯群经,特深禅法,所得门户极甚微奥”,后至河西敦煌、凉州一带弘阐禅法,一时“学徒济济,禅业甚盛”⑤慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《昙摩密多传》,北京:中华书局,1992年,第120-121页。,其于元嘉元年(424)至建康途中经停蜀地,想必在益州等地也弘扬了禅法。高昌僧侣释法绪,入蜀后于刘师冢间行头陀行⑥头陀就是苦行僧的意思,头陀行为修行方式,一般有十二种,主要是一种心甘情愿地自我吃苦的修行方式。,在洞窟内“且禅且诵”⑦慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释法绪传》,北京:中华书局,1992年,第408页。,这种一面诵读大乘经典,一面精修禅定,将诵经与禅修相结合,是法绪禅师在佛法修学上的重要特点。西域僧侣畺良耶舍于元嘉十九年(442)入蜀后,“处处弘道,禅学成群”⑧慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《畺良耶舍传》,北京:中华书局,1992年,第128页。。

青年时即因禅学与玄高齐名的酒泉僧侣释慧览,在跟随罽宾达摩比丘学习禅法后入蜀,一时蜀间禅学,莫不师焉。“专精禅业”的敦煌僧侣释道法,于刘宋年间入成都游历,“至王休之、费铿之,请为兴乐、香积二寺主”①慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释道法传》,北京:中华书局,1992年,第420页。慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释贤护传》,北京:中华书局,1992年,第407页。。来自河西凉州以“习禅定为业”②慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释贤护传》,北京:中华书局,1992年,第407页。的释贤护和以“习禅为务”③慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释法成传》,北京:中华书局,1992年,第417页。的释法成都曾在蜀地广汉地区弘扬禅法。另一名凉州僧侣释僧侯曾经河南道经停益州,而后去往建康“创立石室,以为安禅之所”④慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷12《释僧侯传》,北京:中华书局,1992年,第472页。。“洞晓经律,深入禅要”、“善于三论”⑤慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷8《释玄畅传》,北京:中华书局,1992年,第315页。的河西金城僧侣释玄畅,于刘宋末年由荆州溯江而上到达成都,住锡大石寺。升明三年(479)西去蜀地岷山考察,见茂汶广阳县有齐后山,遂生终老之志,于此依岩傍谷,精进禅法。且对蜀地“三论学”的弘传起到了开创性作用,人称之“为学者之宗”⑥慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷8《释玄畅传》,北京:中华书局,1992年,第315页。。陇西僧侣释僧隐跟随禅学大师玄高“学尽禅门……高公化后,复西游巴蜀,专任弘通”⑦慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释僧隐传》,北京:中华书局,1992年,第432页。。

来自中原地区的释法和、释昙弘、释道汪、释智猛等僧众也都犹擅禅法,并先后于蜀地弘法。其中释法和为东晋佛教思想集大成者道安弟子,跟随道安学习禅法和般若学,后入蜀地弘法,一时“巴汉之士,慕德成群”⑧慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷5《释法和传》,北京:中华书局,1992年,第189页。。去往天竺求法归来的释智猛,于元嘉十四年(437)入蜀,其在蜀地的具体弘法事迹,史乘未载,但据“释法期,姓向,蜀郡郫人……从智猛咨受禅业”,可知释智猛亦在蜀地传授禅法。这一时期禅学的发展为唐宋之际蜀地禅宗的崛起和兴盛打下了基础。

在弘阐禅法的同时,释法和、释僧隐及畺良耶舍等僧侣也推进了益州地区阿毗昙学的发展。释法和在蜀弘法前后长达十五年,后去往长安参与师父道安主持的大规模译经活动,“尤其长于阿毗昙系经论,……由此推测,其在巴蜀弘法期间,阿毗昙学也应是其主要弘传内容”⑨段玉明:《晋唐巴蜀佛教义学述论》,《世界宗教研究》2011年第3期。。在西域时即“善诵阿毗昙”的畺良耶舍在蜀弘法期间,继续坚持念诵、研究阿毗昙,推动了益州地区僧侣对阿毗昙学的研究。

此外,在禅学、毗昙学发展的同时,蜀地戒律及律学也有了长足发展。经丝绸之路河南道入蜀的高僧中,西域僧侣畺良耶舍,河西僧侣释道法、释慧览、释法成、释玄畅、释贤护、释法献,陇西地区释僧隐及中原僧侣释昙弘、释道汪都对《毗尼》《十诵》等律藏有较深研习。如释僧隐“常游心律苑,妙通《十诵》……深解律要……严访少时,备穷经律”⑩慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释僧隐传》,北京:中华书局,1992年,第432页。。又如释贤护“善于律行,纤毫无犯”⑪慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释道法传》,北京:中华书局,1992年,第420页。慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释贤护传》,北京:中华书局,1992年,第407页。,为蜀地僧侣严守戒律、清净修行树立了良好榜样。从“研综经律”⑫慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷7《释道汪传》,北京:中华书局,1992年,第283页。的释道汪、“博涉律部”⑬慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷3《畺良耶舍传》,北京:中华书局,1992年,第128页。的畺良耶舍到“学通经律”①慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷11《释法成传》,北京:中华书局,1992年,第417页。的释法成和“博通经律”②慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷13《释法献传》,北京:中华书局,1992年,第488页。的释法献,再到后来“洞晓经律”③慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷8《释玄畅传》,北京:中华书局,1992年,第314页。的释玄畅,他们无一不在蜀地力行弘阐律学。这不仅促进了律学在益州的兴起和发展,还为益州地区培养了一批本地律学高僧,如法琳、道房、智称等人。

据《高僧传》《续高僧传》等史料记载,“至东晋南朝时,佛教的基本典籍在蜀中已得到广泛传播。如《妙法莲花经》《维摩诘经》《金光明经》《宝积经》《无量寿经》《观音经》《涅槃经》《华严经》《大品般若经》《大集经》等。”④龙显昭:《巴蜀佛教碑文集成》,成都:巴蜀书社,2004年,前言:第4页。如释法绪“入蜀于刘师冢间头陀……诵法华、维摩、金光明,常处石室中,且禅且诵”⑤慧皎撰、汤用彤校注:《高僧传》卷3《昙摩密多传》,北京:中华书局,1992年,第408-409页。,其中且禅且诵是指平日既念诵大乘经典,也精修禅定,将诵经和禅修结合起来,这是法绪禅师的创新修行方式。释僧隐也常“诵法华、维摩”⑥慧皎撰、汤用彤校注:《高僧传》卷11《释僧隐传》,北京:中华书局,1992年,第432页。等大乘经典。

总之,东晋南朝时期,外来佛教思想文化的流入和传播影响了蜀地佛教思想文化的发展方向。即使汉晋以来蜀地五斗米教发展较为兴盛,但也并未影响到佛教在蜀地的传播和发展,恰因蜀地道家文化的兴盛、儒学的广泛传播及民间信仰体系的完善,为佛教在蜀地的勃兴打好了基础。加之经丝绸之路河南道入蜀的众多高僧,矢志不渝地宣教、布道及弘法,为益州佛教义学多样性发展提供了可能。毗昙学、三论学、十诵律、成实学及涅槃等在以益州为核心的蜀地多有弘传,并且蜀地地方统治者大力支持和倡导佛教的发展,很快益州地区便发展成全国著名的佛教重镇之一。

三、益州是河南道上佛教造像艺术风格的汇集地

除了上文论及的来自西域、河西、中原的诸多僧侣经行河南道到达以益州为核心的蜀地后,或做短暂停留,或开展弘法事业,或进行游历修禅等,他们在蜀地佛教文化历史中是一个独特而又重要的群体。随着中西僧侣在丝绸之路河南道上的不断往来,这一时期的中西佛教文化交流日趋深入,以造像、石窟等为代表的佛教艺术在丝绸之路河南道上流通着、融合着。谈及佛教艺术,其中佛教石刻造像是极其重要的一部分。

(一)益州及其周边地区出土佛教石刻造像

近代以来,考古工作人员在成都及其附近地区发现并发掘了数批南朝佛教石刻造像⑦四川博物院、成都文物考古研究所、四川大学博物馆编著:《四川出土南朝佛教造像》,北京:中华书局,2013年,第2-197页。,如成都万佛寺①a.冯汉骥:《成都万佛寺石刻造像——全国基建出土文物展览会西南区展览品之一》,《文物参考资料》1954年第9期;b.刘志远、刘廷璧:《成都万佛寺石刻艺术》,北京:中国古典艺术出版社,1958年;c.刘廷璧:《成都万佛寺石刻造像》,《成都文物》1987年第1期;d.勃扬:《有关成都万佛寺石刻的几个问题》,《成都文物》1985年第1期;e.袁曙光:《成都万佛寺出土的梁代石刻造像》,《四川文物》1991年第3 期;f袁曙光:《四川省博物馆藏万佛寺石刻造像整理简报》,《文物》2001年第10期;g.李巳生:《成都万佛寺梁代造像艺术特色的形成》,《敦煌研究》1992年第3期;h.董华锋、何先红:《成都万佛寺南朝佛教造像出土及流传状况述论》,《四川文物》2014年第2期;i.何先红、董华锋:《成都万佛寺石刻佛教造像的源流》,《收藏家》2014年第12期。、成都商业街②张肖马、雷玉华:《成都市商业街南朝石刻造像》,《文物》2001年第10期。、成都西安路③成都市文物考古工作队、成都文物考古研究所:《成都市西安路南朝石刻造像清理简报》,《文物》1998年第11期。及成都下同仁路④成都考古研究院:《成都下同仁路佛教造像坑及城市生活遗址发掘报告》,北京:文物出版社,2017年。等地都出土了不少南朝石刻造像,其中部分有明确纪年及铭文,这些是研究南朝佛教石刻造像艺术和南朝佛教发展情况的重要文物资料。现将出土南朝石刻造像的主要情况介绍如下。

1882年至1954年,于成都万佛寺遗址先后五次出土南朝佛教造像共百余件,其中十余件有铭文或明确纪年。1990年,于成都商业街出土南朝佛教石刻造像9件,其中2件有明确纪年。1995年,于成都西安路出土南朝佛教石刻造像8件,其中5件有铭文或明确纪年。2014年,于成都上同仁出土百余件南朝石刻造像件,包含佛像25件、菩萨像30件、天王(武士)像4件、背屏式组合造像9件、罗汉像22 件及其他残块、残件38件。其中有纪年或铭文的共7 件。成都地区还有宽巷子⑤四川博物院、成都文物考古研究所、四川大学博物馆编著:《四川出土南朝佛教造像》,北京:中华书局,2013年,第173页。、彭州龙兴寺⑥四川博物院、成都文物考古研究所、四川大学博物馆编著:《四川出土南朝佛教造像》,北京:中华书局,2013年,第174-175页。等地也出土了数件南朝石刻造像。

值得一提的是,在岷江沿线也出土了几件南朝佛教石刻造像⑦a.袁曙光:《四川茂汶南齐永明造像碑及有关问题》,《文物》1992年第2期;b.霍巍、罗进勇:《岷江上游新出土南朝石刻造像及相关问题》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2001年第5期。。当时岷江上游沿线地区是河南道的主要过境地,《高僧传》中记载了诸多僧侣在岷江沿线行走、游历的事迹,这都说明了当时岷江沿线是丝绸之路河南道的重要支道。而成都及岷江沿线出土的南朝造像,究其艺术风格,大部分是受到当时东晋南朝首都建康造像风格的影响,但其中也有一些风格和元素是来自西域和河西。

(二)益州地区佛教造像中来自西域及河西的艺术风格

在益州地区出土南朝石刻造像中含有两个来自西域的重要元素,一是金箔像,二是阿育王像。成都万佛寺、西安路、商业街、宽巷子及下同仁路,彭州龙兴寺等地都出土有表面贴以金箔的佛像,“这种在佛像表面贴金箔的做法,曾见之于文献记载,主要流行于西域一带”⑧霍巍、罗进勇:《岷江上游新出土南朝石刻造像及相关问题》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2001年第5期。。宋齐年间有许多僧侣从西域迎请金箔佛像带回国内,如河西僧侣释法献,于宋元徽三年(475)从建康溯江而上达到益州,经丝绸之路河南道西游于阗,“获佛牙一枚,舍利十五身,并观世音灭罪咒及调达品,又得龟兹国金锤鍱像,于是而还”⑨慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷13《释法献传》,北京:中华书局,1992年,第488页。。这种贴金佛像极有可能是经行丝绸之路河南道的西域高僧携至内地,当然也有可能是自内地西行求法的高僧自西域带回内地,而后传至益州、建康等地的。

将蜀地麻浩、柿子湾崖墓佛像及绵阳、忠县崖墓钱树铜佛像与西域犍陀罗佛陀造像对比,可见“四川早期佛教遗物具有明显的西北印度犍陀罗雕刻的风格特征”①吴焯:《四川早期佛教遗物及其年代与传播途径的考察》,《文物》1992年第11期。。成都万佛寺(图一、图二)、西安路(图三)、下同仁路出土的阿育王像(图四),与南朝同时期佛教石刻造像相比,具有诸多的西域佛教艺术风格特征:如,硕大的涡纹状高肉髻、磨光螺发;鼻下有明显的八字胡凸起;披通肩式袈裟、右襟绕颈部折叠三至五层形成鸡心领状;胸前及双腿上衣纹呈“U”形或弧形凸起;“通过造像断痕,可以推断左手握袈裟一角,右手施无畏印”②王剑平、雷玉华:《阿育王像的初步考察》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2007年第9期。。

图一 成都万佛寺出土阿育王立像

图二 成都万佛寺出土佛头像

图三 成都西安路出土阿育王像

图四 成都下同仁路出土阿育王像

同样,将益州地区出土的南朝阿育王造像与西域犍陀罗的佛陀造像放在一起,“通过图像学的比较,很明显,阿育王像继承了犍陀罗地区创始期佛陀像的特征”①王剑平、雷玉华:《阿育王像的初步考察》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2007年第9期。。同时这些佛像的衣饰与印度秣菟罗式样的造像风格十分相似。这些具有典型的西域犍陀罗和印度秣菟罗风格的阿育王造像,主要通过两种方式传入蜀地,一是经西域、中亚等地传入中原后,流经江东、建康等地,后沿长江水路传入以益州为核心的蜀地;二是从西域、中亚等地传入甘青地区,后经丝绸之路河南道南下传入以益州为核心的蜀地,且以后者传入蜀地的路线为主。这就可以解释“四川考古发现的带有西域、中亚和西北印度图像特点的佛教和非佛教艺术品多见于川西及岷江上游一线”②霍巍、罗进勇:《岷江上游新出土南朝石刻造像及相关问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2001年第5期。的现象了。

此外,益州地区出土的南朝石刻造像,尤其是三通萧齐时代(分别为齐永明元年(483)比丘玄嵩造像碑③该造像碑1921年出土于四川茂县,现藏于四川博物院。、齐永明八年(490)比丘法海造像④该背屏式造像1995年出土于成都西安路,现藏于成都博物院。及齐建武二年(495)道人法明造像⑤该背屏式造像1990年出土于成都商业街,现藏于成都博物院。)的佛教造像,个中多有来自河西凉州的造像元素。

齐永明八年(490)造像(图五)和齐建武二年(495)造像(图六)背面龛窟内都雕有交脚弥勒菩萨像,这“是凉州造像中流行的母题,这类交脚菩萨像在北凉石塔中有较多发现,多属于弥勒像”⑥霍巍:《齐梁之变:成都南朝纪年造像风格与范式源流》,《考古学报》2018年第3期。。齐永明元年(483)造像的主像之外还分布有各式小龛和造像(图七),这类龛形及龛内造像形态、题材也能在河西地区的北凉石塔上找到相似之处,且从永明元年(483)造像铭文内容中可看出佛像供养人为“西凉曹比丘释玄嵩”,这也体现了此尊造像与河西凉州有着密切联系。

图五 成都西安路出土齐永明八年背屏式造像

图六 成都商业街出土齐建武二年背屏式造像

图七 四川茂县出土齐永明元年造像碑

若将这类佛像的出土地河西凉州、茂汶县、成都连接起来,可以发现河西凉州等地的佛教造像艺术风格应是借助丝绸之路河南道由河西地区传至蜀地益州,而其中的岷江支道起到了重要的沟通、联结作用。值得注意的是,齐永明元年(483)造像“主尊佛衣式样为‘褒衣博带’式袈裟且在胸前系带打结,这是目前中国现存最早的实例,尚不见于江南地区”①霍巍:《齐梁之变:成都南朝纪年造像风格与范式源流》,《考古学报》2018年第3期。,“这种汉族式的佛装首先出现在川西地区,说明以成都为中心的四川地区在佛教东传和其汉化的过程有着非常重要的地位”②雷玉华:《成都地区南朝佛教造像研究》,《成都考古研究》第1辑,北京:科学出版社,2009年,第634-635页。。而由吐谷浑绾毂的丝绸之路河南道在这个过程中发挥了重要的作用,是当时的文化交流要道。

(三)益州地区佛教造像中来自建康的艺术风格

由于南朝梁代相比齐代对以益州为核心的蜀地控制加强,且蜀地归属南朝版图时间已久,因此梁代益州受南朝首都建康佛教的影响更多、更深,有诸多来自建康的佛教造像艺术风格在这里出现。霍巍教授将益州地区佛教造像风格由齐代受西域和西北影响更多向梁代受建康影响更大的这种变化称之为“齐梁之变”①霍巍:《齐梁之变:成都南朝纪年造像风格与范式源流》,《考古学报》2018年第3期。。

通过分析三通出土于成都的梁代背屏式佛教造像,可发现梁天监年间是益州佛教造像风格转变的过渡时期(表2)。如正面造像由萧齐年间的一佛或一佛二菩萨的组合转变为梁天监初年的一佛二菩萨或一佛四菩萨组合,直至天监十五年(516)的一佛四菩萨二弟子二力士的组合,此时背屏式造像正面组合形式更加完备,与梁中后期相似;背面题材由萧齐年间于龛内雕刻交脚弥勒菩萨转变为雕刻供养人或礼佛图;梁天监造像“主尊的背光边缘出现了具有浓厚南朝装饰风格的‘莲花化生’及‘天人’图案,这类天衣飘荡的‘天人’的图像过去曾在长江下游南朝大墓和河南邓州市画像砖墓中有过发现,其源头显然应在南方寻找”①雷玉华:《成都地区南朝佛教造像研究》,《成都考古研究》第1辑,北京:科学出版社,2009年。,且这一时期益州造像风格受南朝建康的影响,佛像雕刻流行“秀骨清像”的风格,身材修长、苗条,给人以清瘦秀丽之感。至梁代中期后,益州地区的佛教造像风格趋于稳定,有了固定的题材和样式。背屏式组合造像为其主要形式,且正面造像组合形成佛、菩萨、弟子、力士的完备格套,背面多为礼佛图或供养人,侧面雕有持有不同法器的护法图案。这一时期,佛像雕刻加上了“张得其肉”的感觉,“台座装饰变得更趋复杂,不仅出现了狮子、大象等佛国神兽,还出现了身呈多种姿态、使用多种乐器的伎乐人的形象”。桃形背屏正面边缘装饰有动人柔美的飞天形象,以及众多的被日本学者吉村怜称为南朝“莲花化生”②[日]吉村怜:《龙门北魏窟天人诞生像的表现》,《天人诞生图研究— —东亚佛教美术史论文集》,北京:中国文联出版社,2002年,第37-47页。的浮雕图案。同时来自西域风格的阿育王像也开始流行。这一时期受南朝建康造像艺术风格影响之大的益州佛教石刻造像,可真正称之为现存南朝佛教石刻造像的代表。

表2 四川成都出土梁天监年间背屏式造像

总之,益州地区出土有众多受西域犍陀罗、印度秣菟罗、河西凉州及南朝建康造像艺术风格融合影响下的佛教造像,且益州地区佛教造像在齐梁之间产生了显著变化,“这些都表明成都是建康地区和西北地区文化交往的中转站,其佛教文化到梁代兼容了南北的特点。特别是梁代佛教造像的变化与建康关系尤其密切”。因此“南北朝时期,长江水道和河南道是佛教及佛教艺术入川的重要通道,它们传入蜀地的是南朝和西域(尤其前者)的佛教与佛教艺术”。而在整个丝绸之路河南道佛教文化传播与交流的过程中,以益州为核心的蜀地发挥了独特且重要的作用。

结 语

东晋南朝时期,在特殊的历史背景下,益州地区成为各地佛教僧侣经行河南道南下北上的重要中转地,他们在蜀地或做短暂停留,或开展弘法事业、抑或经行游历及修禅,通过他们布道、宣教和实际修行方式的影响,大力推动了益州地区佛教义学的发展,其中包含禅学、律学、成实学、三论学、昙毗学等,同时也促使大乘经典,如法华经、维摩经、金光明经在益州地区的传播。且以益州为核心的蜀地以包容、开放、融合的观念接受并吸收着来自不同地域的佛教造像艺术,创造了南朝佛教造像艺术的辉煌。多元佛教思想文化在蜀地流传近两千年,给今天的成都乃至整个四川地区,都留下了宝贵的文化遗产和精神财富。