连续氮添加14年对温带典型草原土壤碳氮组分及物理结构的影响

贺 佩,李 悦,江明兢,刘颖慧,*,杜 薇,张家琦,景海超

1 地表过程与资源生态国家重点实验室,北京师范大学地理科学学部, 北京 100875 2 中国科学院退化生态系统植被恢复与管理重点实验室,中国科学院华南植物园, 广州 510650 3 六盘水市第一中学, 六盘水 553000

矿物燃料燃烧、化学肥料生产使用以及畜牧农业迅速发展等人类活动向大气中排放了大量的活性氮化合物,生态系统因此由氮限制状态过渡到氮饱和状态[1]。从1980年到2010年我国氮沉降处于增加趋势[2],现如今我国已发展成为继欧美之后的世界第三大高氮沉降地区之一[3],总氮沉降年平均值已经达到20.4 kg N/hm2[4],其中在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗已经达到 34.3 kg N/hm2[5]。目前草地生态系统氮沉降研究主要集中于氮添加对植物生长发育、生态系统碳和氮素循环等方面的影响[6],对土壤理化性质的长期研究还不够全面。中国内蒙古草原占全国草原总面积的22%,具有典型的草原生态系统特征[7],相比植物群落和生产力等植物学特征的缓慢响应,土壤能够控制生态系统中养分的循环、分布格局以及供给植被养分[8],土壤理化性质对氮素增加的响应可能更加直接和迅速[9]。因此需要更详细地研究氮添加对草原土壤的影响,以了解草原土壤理化性质对当地和全球环境变化的响应。

研究表明不同浓度、种类氮添加能够显著增加无机氮离子[9- 10],无机氮离子的硝化作用是导致氮添加对各类生态系统土壤不同程度酸化的主要原因[11]。关于氮添加对土壤有机碳的影响机理尚未清楚,由于不同地区背景、施氮种类等有差异导致对土壤有机碳含量有抑制[12]、不显著[13]、促进[14]的影响,对土壤中的全氮含量大多数研究无显著影响[12]。氮添加对微生物量碳氮含量有促进[15]、不显著[16]和抑制[17]的影响,也有研究表明氮添加对微生物量碳含量成单峰曲线变化[18]。土壤质地结构的变化缓慢,目前研究表明氮添加对土壤质地的影响差异不显著[19],而土壤团聚结构主要是依靠土壤有机质对施氮的变化影响不同土层胶体数量及其稳定性从而促进土壤大团聚体含量,也有研究[20]认为增水对形成团聚体的影响大于施氮的作用,而施氮对团聚体组分并没有显著影响。

土壤剖面能很好地记录土壤理化性质变化[21],草原生态系统土壤碳氮含量一般随土壤深度的增加而下降[22],具有表聚现象[23]。生物和非生物因子会随着土壤深度变化,对氮添加的响应也会发生相应变化[24],例如周纪东等[13]发现氮添加对表层土壤的酸化速率高于下层土壤,土壤表层植被及微生物较多,且矿化、硝化作用等依靠微生物活动的循环过程主要发生在土壤表层[13],随土壤深度增加环境趋于稳定[22]。Heitkotter等[25]发现氮添加增加表层土和上层底土的碳循环,对底层土没有影响,而降低10—20 cm土层全氮含量,对表层土无影响[26]。也有研究发现氮添加对不同土层影响差异不大,例如苏洁琼等[9]研究发现氮添加均提高荒漠草原不同土层有机质、全氮和无机氮离子含量;氮添加提高各层土壤机械稳定性团聚体,改善土壤侵蚀状况[8]。

氮添加时间长短对土壤理化性质的影响也出现不一样的结果,短时间的氮添加在一定程度能够缓解氮限制从而显著地促进微生物量碳氮含量[15],而长时间的氮添加会通过导致土壤的酸化等原因从而减少土壤微生物量[12,27]。在全球气候变化的大背景下,由于气候条件不同以及年际变化等因素,土壤理化性质对氮添加种类及水平[10]、时间[12]、频率[13]的响应都具有不确定性。然而目前研究多评估短期氮添加试验对表层土壤性质的影响,因此通过长期控制试验来分析氮添加对土壤理化性质沿土壤剖面的垂直变化来反映温带典型草原土壤对全球气候变化的响应能够在一定程度上排除偶然因素,其研究结果更具有说服力[12]。

综上,本文通过在内蒙古草原生态系统进行14年的氮添加试验研究氮添加对温带草原不同土层碳氮组分及物理结构的长期影响效应,进一步为草原土壤理化性质对全球氮沉降的响应机制提供理论依据。本文提出两点科学假设:(1)长期氮添加会酸化土壤降低微生物量从而影响土壤碳氮组分和物理结构;(2)长期氮添加对土壤碳氮组分及物理结构的影响随土壤深度增加而减弱。

1 实验方法

1.1 研究区概况

研究样地位于内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县(115°50′—116°55′E,41°46′—42°39′N)城南30 km处的中国科学院植物研究所多伦恢复生态学试验示范研究站十三里滩基地。十三里滩基地海拔在1150—1800 m之间,年平均气温为2.1 ℃,年平均降水量为385.5 mm,年平均风速为3.65 m/s,属于温带半干旱向半湿润过渡的典型大陆性气候。土壤类型主要是栗钙土,占土地总面积的70%,砂、粉砂和粘土分别占比62.7%、20.3%和17.0%。土壤有机质含量为1%—3%,平均土壤容重1.31 g/cm3,土壤pH为6.84。天然植被主要以典型草原植被为主,优势植物包括克氏针茅(Stipakrylovii)、羊草(Leymuschinensis)、冰草(Agropyroncristatum)和冷蒿(Artemisiafrigida)等[28]。

1.2 试验设计

内蒙古多伦县中国科学院植物研究所多伦恢复生态学试验示范研究站十三里滩基地于2003年7月设置施肥样地,每个施肥处理小区面积为15 m×10 m,各样地间缓冲带为4 m。运用拉丁方设计的方法设置8个样地施氮梯度,分别为0、1、2、4、8、16、32和64 g N m-2a-1,在每年的生长季中下旬施1次尿素。本研究选取N0(0 g N m-2a-1)、N2(2 g N m-2a-1)、N4(4 g N m-2a-1)、N8(8 g N m-2a-1)、N16(16 g N m-2a-1)和N32(32 g N m-2a-1)共6种施氮浓度,每种浓度选取4个重复样地。

图1 样地示意图Fig.1 Sample plotsN0, N1, N2, N4, N8, N16, N32, N64分别表示施氮浓度0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 g N m-2 a-1

1.3 样品采集及分析

2017年7月在每个样地随机选取4个样点使用直径3 cm的土钻获取地表0—40 cm土壤,将四个土样分成0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm三层,不同土层的土样分别混合,过2 mm筛后放入-20 ℃冷冻保存,于室内进行碳氮组分、物理结构等指标的测定。

土壤pH值用pH计(PB- 10, China, Sartorius)测定;土壤经双氧水消煮后用贝克曼激光粒度分析仪(LS13 320,USA, Beckman Coulter)测定土壤粒径[29],通过分形维数的计算来表征土壤质地的粗细程度;用萨维诺夫干筛法,使用震荡分析仪(As450 control, Germany,Retsch Technology)测定2—0.25 mm、0.25—0.053 mm和0.053—0 mm的土壤团聚体组分[30];土壤经过10%盐酸浸泡、洗酸后用元素分析仪(vario MAX CN, Germany, Elementar)测定总有机碳、全氮[31];土壤经40 mL 0.5 mol/L的K2SO4溶液浸提,浸提液经振荡、离心、过滤后用于流动分析仪(XY- 2 Sampler, Germany, Seal)测定土壤无机氮离子;土壤微生物量碳、氮采用氯仿熏蒸浸提法,浸提液于TOC分析仪(TOC-L CPN,日本岛津)测定,土壤微生物量碳转化系数为0.45,土壤微生物量氮转化系数为0.54[32]。

1.4 数据处理

使用Excel进行数据处理,用SPSS软件进行数据统计分析;数据以平均值±标准误(Mean ± SE)的方式表示;各指标不同深度以及不同氮添加浓度之间进行单因素方差分析,土壤深度和氮添加对各指标的影响进行双因素方差分析,使用相关分析来探讨土壤酸碱度、土壤养分等各项指标与氮添加浓度、土壤深度之间的关系,显著水平采用P<0.05;使用Sigma Plot 12.0软件进行图形绘制。

2 结果与分析

2.1 氮添加对土壤酸碱度及碳氮组分的影响

土壤剖面整体上pH值随氮添加浓度增加从6.62降低到5.87(图2),N32比N0下降了11.40%,pH值与氮添加浓度显著负相关(P<0.05)。其中0—10 cm土层pH值N32相比N0下降了27.63%,且与氮添加浓度显著负相关(P<0.05),10—40 cm土层不同梯度氮添加处理pH值差异不显著,pH均值为6.51。随氮添加浓度增加酸化程度逐渐加强,且酸化效应主要发生在0—10 cm土层。

图2 氮添加对不同土层土壤酸碱度的影响Fig.2 Effect of nitrogen addition on soil pH in different soil layers不同大写字母表示相同土层深度不同氮添加浓度之间差异显著(P<0.05);不同小写字母表示相同氮添加浓度不同土层深度之间差异显著(P<0.05)

由图3可见,同一土壤深度不同氮添加处理对土壤总有机碳含量影响不显著。但相较于N0而言,N2、N4、N8、N16和N32土壤总有机碳平均含量分别上升了17.07%、17.74%、15.25%、12.93%和9.65%。而0—10 cm土层的总有机碳含量平均为21.80 g/kg,是20—40 cm土层的5.07倍。土壤全氮含量变化趋势与总有机碳相似,0—10 cm土层全氮含量平均为2.05 g/kg,是20—40 cm土层含量的3.87倍。同一土壤深度不同梯度氮添加处理土壤TOC/TN差异不显著,0—10 cm土层TOC/TN平均为10.61,显著高于20—40 cm土层(平均为8.08)。

图3 氮添加对不同土层土壤总有机碳、全氮及微生物量碳、氮的影响Fig.3 Effects of nitrogen addition on total organic carbon, total nitrogen and microbial biomass carbon and nitrogen in different soil layers不同大写字母表示相同土层深度不同氮添加浓度之间差异显著(P<0.05);不同小写字母表示相同氮添加浓度不同土层深度之间差异显著(P<0.05)

0—10 cm土层N16、N32浓度氮添加显著抑制微生物量碳含量,10—40 cm土层不同梯度氮添加处理土壤微生物量碳差异不显著。微生物量碳含量在整体平均水平上,相比于N0,N2、N4、N8、N16和N32氮添加分别下降了1.17%、0.03%、29.07%、39.28%和44.62%。0—10 cm土层微生物量碳平均含量为499.53 mg/kg,是10—40 cm土层的8.41倍。同一土壤深度不同梯度氮添加处理土壤微生物量氮含量、MBC/MBN差异不显著,但氮添加在整体上有抑制微生物量氮含量和MBC/MBN的趋势(表2)。

氮添加显著促进铵态氮、硝态氮含量(图4),N32处理下的铵态氮含量整体上比N0显著增加了49.06%,0—10 cm土层铵态氮含量平均为4.26 g/kg,显著高于20—40 cm土层(2.23 g/kg);硝态氮含量整体上N32比N0增加了11.21倍,与氮添加浓度显著正相关(P<0.05),0—10 cm土层硝态氮含量平均为5.88 g/kg,显著低于20—40 cm土层(11.43 g/kg),与土壤深度显著正相关(P<0.05)。无机氮离子总量与氮添加浓度显著正相关,整体上N32比N0上升17.90%,0—10 cm土层无机氮含量平均为10.14 g/kg,显著低于20—40 cm土层(平均为13.67 g/kg)。铵态氮硝态氮比值随氮添加浓度增加而减小,随土壤深度增加不同土层相关系数分别为-0.150(P>0.05)、-0.501(P<0.05)和-0.633(P<0.01)。

图4 氮添加对不同土层土壤铵态氮、硝态氮、无机氮离子及铵态氮硝态氮比值的影响Fig.4 Effects of nitrogen addition on ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, inorganic nitrogen ion and ratio in different soil layers不同大写字母表示相同土层深度不同氮添加浓度之间差异显著(P<0.05);不同小写字母表示相同氮添加浓度不同土层深度之间差异显著(P<0.05)

2.2 氮添加对土壤粒径、团聚体的影响

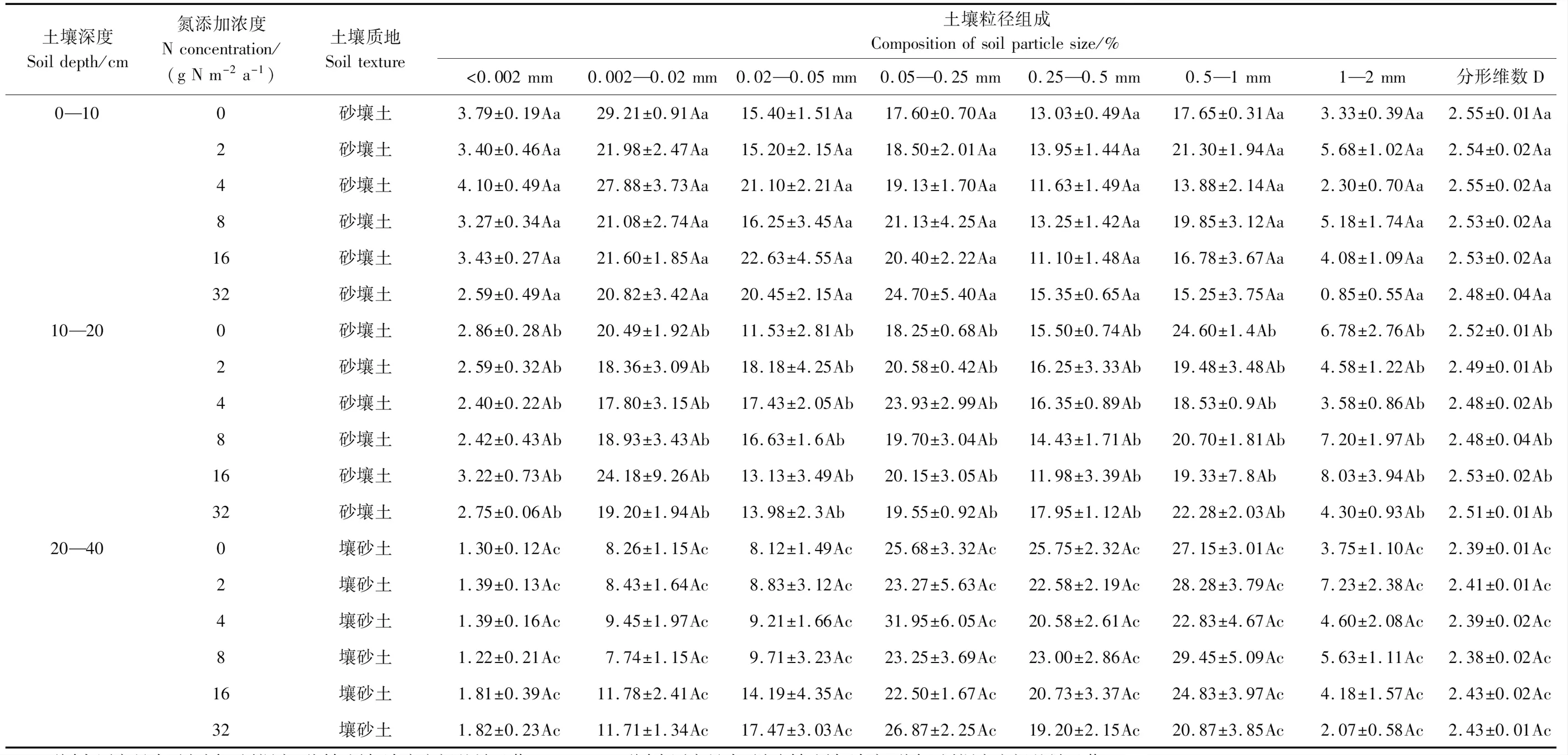

对土壤粒径分析得到小于2 mm的七个粒径组成区间百分含量(表1),同一土壤深度不同梯度氮添加处理土壤粒度分形维数D差异不显著(P>0.05),土壤剖面从上到下土壤黏粒从3.60%—1.42%递减、砂粒从53.34%—78.86%递增、粉粒从43.06%—19.72%递减,土壤质地从砂质壤土到壤质砂土变化,同一氮添加处理下上层土壤粒度分形维数D显著大于下层土壤,从2.54减少至2.40(P<0.05)。

表1 不同土层深度与不同氮添加浓度下土壤粒径组成

同一土壤深度不同梯度氮添加处理土壤团聚体组分差异不显著(P>0.05)(图5),0—10 cm土层N16、N32氮浓度处理土壤的黏粉粒含量相比于对照组分别上升了12.8%、22.5%,而20—40 cm土层N32黏粉粒含量比N0低27.2%。0—10 cm土层中大团聚体(2—0.25 mm)占比53.13%、小团聚体(0.25—0.053 mm)占比34.35%、粉黏粒(0.053—0 mm)占比12.52%;各团聚体结构从大到小分别占整体的55.7%、34.7%和9.6%,本研究区内主要以大团聚体(2—0.25 mm)为主。

图5 氮添加对不同土层土壤团聚体组分的影响Fig.5 Effect of nitrogen addition on soil aggregate composition in different soil layers不同大写字母表示相同土层深度不同氮添加浓度之间差异显著 (P<0.05)

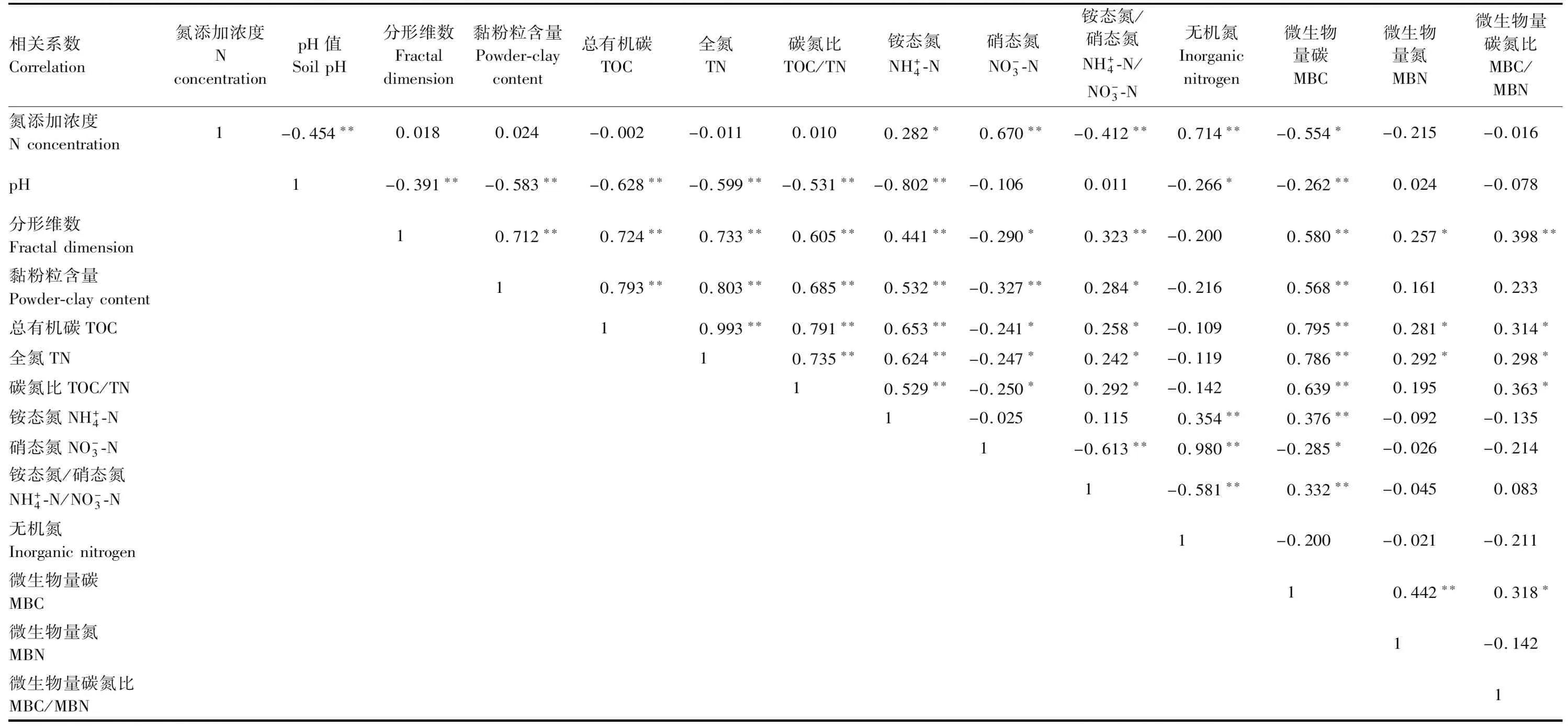

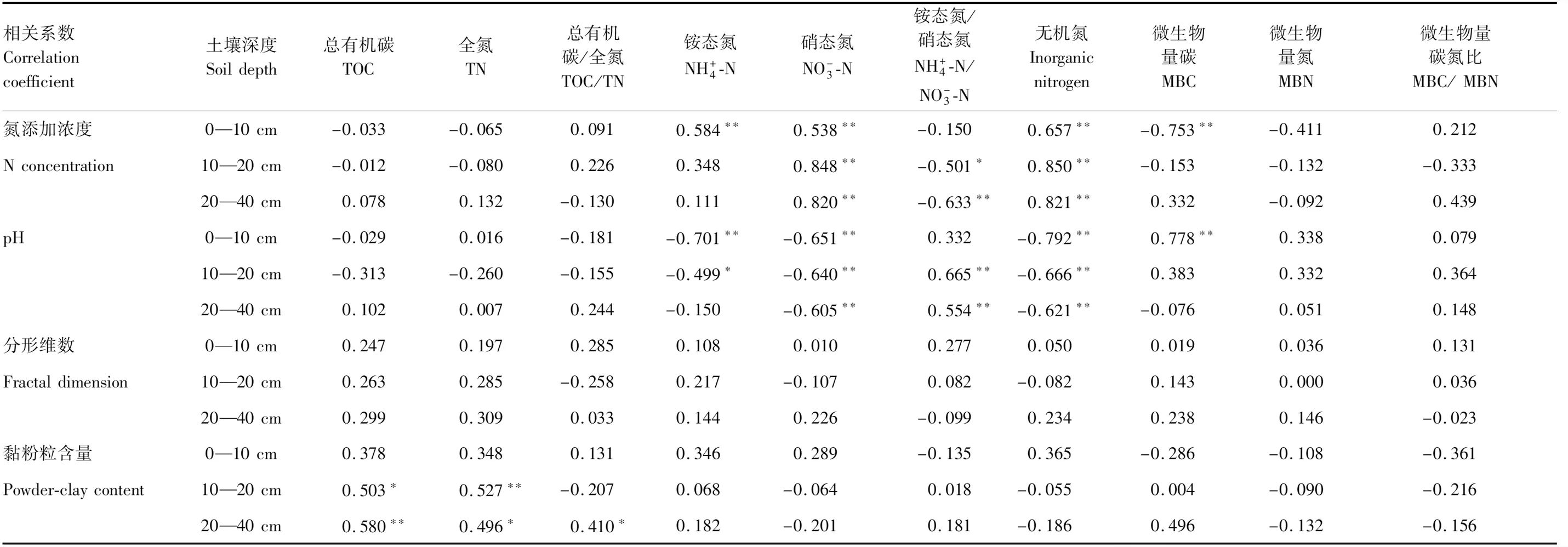

2.3 氮添加后土壤理化性质相互关系

Pearson相关分析表明,土壤酸碱度、微生物量碳与氮添加浓度显著负相关(P<0.05),无机氮离子含量、硝态氮与氮添加浓度显著正相关(P<0.01),铵态氮与氮添加浓度显著正相关(P<0.05)。土壤酸碱度与土壤总有机碳、全氮含量显著负相关(P<0.01),而总有机碳、全氮与铵态氮含量显著正相关(P<0.01)、与硝态氮含量显著负相关(P<0.05)。对于长期不同氮添加浓度处理的土壤,物理性质与土壤深度显著相关(表4),随土壤深度增加,氮添加对土壤酸化程度也显著减弱。

不同土层中土壤理化性质之间的相关关系表明微生物量碳与氮添加浓度仅在0—10 cm土层显著负相关,不同土层土壤无机氮含量与氮添加浓度均显著正相关(P<0.01)(表3),但其中铵态氮与氮添加浓度仅在0—10 cm土层显著相关(P<0.01),而硝态氮含量与氮添加浓度在不同土层均显著正相关(P<0.01)。土壤营养元素含量主要表现在无机氮与土壤酸碱度显著负相关(P<0.01),但在0—10 cm土层土壤酸碱度与铵态氮硝态氮比值正相关关系不显著。土壤营养元素含量与土壤粒度分形维数表征无显著相关关系,但在10—20 cm、20—40 cm土层中黏粉粒含量与总有机碳及全氮显著正相关。

表2 土壤理化性质相关关系

表3 不同土层理化性质相互关系

2.4 氮添加与土壤深度对土壤理化性质的影响

关于氮添加、土壤深度对土壤理化性质的双因素方差分析表明,氮添加与土壤深度对土壤酸碱度、土壤无机氮、微生物量碳具有显著的交互效应(P<0.01)。其中土壤深度对各项理化性质指标均有影响,而氮添加则对土壤酸碱度、铵态氮、硝态氮、土壤无机氮、微生物量碳和MBC/MBN具有显著影响(P<0.01),且氮添加对土壤无机氮含量、硝态氮的影响具有主效应(表4)。

表4 土壤理化性质与土层深度、氮添加浓度的双因素方差分析(F值)

通过对土壤整体剖面理化性质与氮添加处理进行相关分析并建立回归方程(图6),结果表明:在氮添加处理下,土壤酸碱度、微生物量碳、铵态氮、硝态氮及氨态氮硝态氮比值与氮添加有显著的指数回归关系(P<0.05),R2在0.66—0.97,土壤粒度维数和土壤黏粉粒含量与氮添加浓度回归关系不显著。氮添加对土壤总有机碳、全氮含量有先增后降低的趋势,对TOC/TN有增加趋势,但均不显著,氮添加显著抑制微生物量碳含量,对微生物量氮、MBC/MBN抑制效应不显著,氮添加显著增加无机氮含量,其中铵态氮、硝态氮与氮添加显著正回归、氨态氮硝态氮比值与氮添加有显著负回归关系。

图6 氮添加对土壤理化性质的影响Fig.6 Effects of soil physical and chemical properties to nitrogen addition

本研究取样时间为氮添加14年后,为了进一步分析氮添加时长对于土壤理化性质的影响,本文补充了氮添加2年(2005年)、7年(2010年)、11年(2014年)0—10 cm土层相关指标的数据[33- 35],对比氮添加不同时长对土壤碳氮组分的影响(图7)。在不同时间氮添加处理下,随氮添加浓度增加土壤酸碱度、微生物量碳及微生物量氮含量下降,铵态氮及硝态氮含量上升。其中土壤酸碱度、微生物量碳随施氮时间及施氮量的增加均显著降低,微生物量氮含量与氮添加浓度在2005年、2010年显著负相关,2017年不显著负相关。铵态氮、硝态氮含量与氮添加浓度在不同年份均显著正相关(P<0.05),与施氮年份不显著正相关(P>0.05)。土壤总有机碳、全氮含量与氮添加浓度在2005年显著正相关(R2=0.908,R2=0.953,P<0.05),在2010年与2014年不显著正相关,在2017年不显著负相关。

图7 不同年限氮添加对土壤理化性质的影响Fig.7 Effects of nitrogen addition in different years on soil physical and chemical properties

3 讨论

3.1 长期氮添加对土壤酸碱度及碳氮组分的影响

在全球氮沉降加剧的背景下,研究环境的不同对相应研究结论造成一定差异。土壤酸碱度是影响微生物群落结构和功能的主要因素[13],大量氮添加试验表明[12]不同年份氮肥添加显著酸化土壤,本研究施氮处理显著降低了土壤酸碱度,且对表层土壤的酸化程度高于下层土,可能是氮添加通过降低可交换性阳离子含量以及抑制有效阳离子交换能力来减弱土壤酸缓冲能力从而酸化土壤[36]。

土壤碳、氮组分是草地生态系统表征土壤营养状况的重要指标,本研究中相比对照组,14年氮添加处理对土壤总有机碳、全氮有不显著促进作用,且大于7年氮添加处理影响差异均不显著,可能是因为施氮既促进了地上植被生物量及初级生产力,也促进了土壤有机质的分解。同样周纪东等[13]研究表明氮添加对温带草原土壤全碳、全氮含量无显著影响。郑海霞等[37]、魏金明等[38]研究认为施氮加快土壤有机氮分解的同时也促进植物对土壤无机氮的吸收和利用,所以施氮对全氮并没有显著的影响。

土壤微生物量碳、氮是土壤有机元素中最活跃的部分,能够反映土壤微生物的数量,体现土壤微生物活性[39]。研究表明在高寒草地施氮降低微生物量碳[32],而大于7年的高浓度氮添加(N16、N32)对微生物量碳具有显著抑制作用,与王长廷等[18]在青海高寒草甸研究发现随施肥浓度的增加,微生物量碳含量先增后减相似。短期施氮能够满足氮限制状态的土壤微生物对氮素的需求,在氮添加初期增强微生物对土壤有机质的分解活动,长期施氮通过降低土壤酸碱度从而会降低土壤微生物酶活性,导致在氮添加末期降低微生物及其对土壤有机质的分解[40]。而王志瑞等[16]研究认为微生物对短期氮添加不敏感可能是因为有机质含量较高,因此适宜浓度的长期氮添加能够促进土壤营养元素循环,从而加速了各环节的能量流动,过量氮添加会显著地抑制微生物活性[18]。

占土壤全氮95%的土壤有机氮是氮库中的主要存在形态,有机氮需要矿化成无机氮才容易被植物吸收利用[41],氮添加通过自身氮素的分解以及促进有机氮的矿化作用从而增加铵态氮含量[41]。研究表明氮添加能够显著增加铵态氮、硝态氮含量,如王晶等研究表明退化草原中土壤铵态氮和硝态氮含量与氮添加浓度呈显著正相关关系[42]。不同年份氮添加均显著增加无机氮含量[33,43],本研究氮添加土壤表层主要增加铵态氮含量,而在氮添加深层土壤以增加硝态氮为主。由于本研究中施加的氮肥是尿素,尿素能够分解释放增加土壤中铵态氮含量,同时在微生物群落的驱动下发生硝化反应从而增加硝态氮含量[11]。

3.2 长期氮添加对土壤物理结构的影响

不同级别土粒含量的组合构成了不同的土壤质地类型,通过影响土壤水力、肥力以及侵蚀状况等影响土壤的理化生过程[44]。研究认为施肥并没有对土壤颗粒产生影响[44],而土壤的耕作方式[45]以及不同的植物群落[46]是造成土壤侵蚀情况及养分流动从而改变土壤结构的主要原因。本研究中长期施氮处理降低了土壤粒度分形维数,但不同浓度氮处理下的土壤粒度分形维数差异不显著,表明土壤颗粒的均匀程度并未受到氮添加的影响,可能是由于土壤结构稳定且变化缓慢,氮肥添加还不足以改变土壤的质地结构。

土壤团聚体结构有利于养分的积累,是评价土壤质量的重要指标[47],郭虎波等[48]研究发现适量浓度的氮添加能提高大团聚体(>0.25 mm)的含量以及团聚体平均重量直径,在森林生态系统中土壤有机质的大量输入可能是氮添加促进团聚体形成的主要原因。李明等[49]研究表明氮添加增加了土壤有机质含量,可能会通过促进植物根系、土壤粘粒和菌丝粘连从而促进大团聚体的形成[50]。本研究大、小团聚体含量在各氮添加浓度之间差异不显著,与Wang等[51]研究相似,可能是草原植物根系对氮添加的响应和土壤真菌活性降低共同作用的结果,也可能是由于草原植被产生的枯落物转换成腐殖质较少,降低了植物根系及共生菌对土壤的机械缠绕作用从而影响团聚体的形成[52]。因此今后氮添加对草原生态系统土壤物理结构影响的因素可以进一步研究腐殖层有机质及植物群落对土壤团聚体形成的影响。

3.3 长期氮添加对不同土层土壤理化性质的影响

氮添加增加无机氮离子,在硝化反应等作用下产生的氢离子与土壤胶体表面吸附的盐基离子发生交换,导致氢离子吸附聚集在土壤胶体表面[13],改变植物对离子的吸收以及改变土壤中盐基离子浓度从而导致土壤的酸化[53]。硝化作用往往发生在微生物较多土壤表层,所以本研究中土壤酸化程度随土壤深度增加而减弱,这与周纪东等[13]在内蒙古温带草原的施氮结果相同。土壤pH的降低与氮素分解及铵态氮氧化硝化紧密相关,适宜浓度的氮添加能够对氮限制状态的生态系统进行氮素补充并调节土壤pH,从而更加适应植物群落及土壤微生物群落的活动,相反高浓度氮添加时植物群落对无机氮的需求会达到饱和。本研究整体上随氮添加浓度增加铵态氮增加量小于硝态氮增加量且硝态氮与土壤深度正相关,可能是铵态氮进一步硝化氧化成硝态氮,随水分下渗增加深层土壤硝态氮[54],双因素分析进一步证明了氮添加与土壤深度对无机氮离子具有显著的交互影响效应。

在草地生态系统中,植被根系集中分布在土壤表层,地表凋落物的分解也主要发生在土壤表层[23],从而使土壤总有机碳、全氮和微生物量碳等元素含量随土壤深度增加而减少,本研究的这种表聚现象与李占斌等[55]的研究相似。而土壤碳、氮库是一个较为稳定、变化缓慢的过程[13],氮添加并未改变土壤总有机碳、全氮的垂直分布规律,可能是有机碳不同来源对氮可利用性变化响应存在一定的差异[23],而土壤总有机碳、全氮的不显著增加或许说明氮添加在一定程度上能够促进土壤理化性质的改良。本研究土壤深度是土壤微生物量碳氮含量减少的主效应,氮添加对微生物量碳氮的抑制作用在0—10 cm土层要大于10—40 cm土层,也表明土壤表层微生物的活跃程度会被高浓度氮添加导致的土壤酸化而抑制。

长期氮添加对不同土层的粒度分形维数及团聚体比例的影响不显著,但在0—10 cm土层黏粉粒含量与铵态氮显著正相关,在20—40 cm土层黏粉粒含量与总有机碳显著正相关,可能是粘粉粒对铵态氮、有机碳元素起到吸附和隔离的作用从而产生相互关系[56]。土壤物理结构的变化需要经过十分复杂而又缓慢的过程,氮沉降通过改变植物生长、微生物活性剂有机质储量等众多因素而影响土壤物理作用[52],因此氮素添加对土壤物理结构影响的因素还需要进一步长期的研究。

4 结论

本研究通过连续14年对内蒙古温带典型草原进行长期氮添加试验,研究氮沉降对温带典型草原土壤理化性质的影响。长期氮添加通过增加土壤无机氮离子显著地酸化表层土壤,降低土壤表层微生物量碳含量;氮添加对土壤碳氮组分的影响在表土比在深层土更大,对硝态氮含量增加的影响深层土要比表层土大,土壤碳氮组分在适宜浓度氮添加的增加趋势说明氮添加在一定程度上可能促进土壤理化性质的改良;氮添加对各土层土壤粒度分形维数及土壤团聚体影响不显著,由于土壤结构的变化相对缓慢,氮添加对土壤物理结构的影响还需要长时间的深入研究。此外,本研究关注的是尿素添加对草地生态系统的长期影响,今后的研究可关注不同氮素种类添加对土壤理化性质的长期影响。

致谢:感谢中国科学院植物研究所多伦恢复生态学试验示范研究站对本研究野外试验工作的支持。

参考文献(References):

[1] Galloway J N. The global nitrogen cycle: changes and consequences. Environmental Pollution, 1998, 102(1): 15- 24.

[2] Liu X J, Zhang Y, Han W X, Tang A H, Shen J L, Cui Z L, Vitousek P, Erisman J W, Goulding K, Christie P, Fangmeier A. Enhanced nitrogen deposition over China. Nature, 2013, 494(7438): 459- 462.

[3] Galloway J N. The global nitrogen cycle: past, present and future. Science in China Series C: Life Sciences, 2005, 48(2): 669- 678.

[4] Yu G R, Jia Y L, He N P, Zhu J X, Chen Z, Wang Q F, Piao S L, Liu X J, He H L, Guo X B, Wen Z, Li P, Ding G A, Goulding K. Stabilization of atmospheric nitrogen deposition in China over the past decade. Nature Geoscience, 2019, 12(6): 424- 429.

[5] 张菊, 康荣华, 赵斌, 黄永梅, 叶芝祥, 段雷. 内蒙古温带草原氮沉降的观测研究. 环境科学, 2013, 34(9): 3552- 3556.

[6] Liu X J, Duan L, Mo J M, Du E Z, Shen J L, Lu X K, Zhang Y, Zhou X B, He C, Zhang F S. Nitrogen deposition and its ecological impact in China: an overview. Environmental Pollution, 2011, 159(10): 2251- 2264.

[7] 沈海花, 朱言坤, 赵霞, 耿晓庆, 高树琴, 方精云. 中国草地资源的现状分析. 科学通报, 2016, 61(2): 139- 154.

[8] 刘晓东, 尹国丽, 武均, 陈建纲, 马隆喜, 师尚礼. 青藏高原东部高寒草甸草地土壤物理性状对氮元素添加的响应. 草业学报, 2015, 24(10): 12- 21.

[9] 苏洁琼, 李新荣, 鲍婧婷. 施氮对荒漠化草原土壤理化性质及酶活性的影响. 应用生态学报, 2014, 25(3): 664- 670.

[10] 李阳, 徐小惠, 孙伟, 申颜, 任婷婷, 黄建辉, 王常慧. 不同形态和水平的氮添加对内蒙古草甸草原土壤净氮矿化潜力的影响. 植物生态学报, 2019, 43(2): 174- 184.

[11] 贺纪正, 张丽梅. 土壤氮素转化的关键微生物过程及机制. 微生物学通报, 2013, 40(1): 98- 108.

[12] 乔江, 赵建宁, 王慧, 李玉洁, 于雯超, 杨殿林. 施氮肥对草原生态系统影响的研究进展. 草原与草业, 2013, 25(2): 22- 28.

[13] 周纪东, 史荣久, 赵峰, 韩斯琴, 张颖. 施氮频率和强度对内蒙古温带草原土壤pH及碳、氮、磷含量的影响. 应用生态学报, 2016, 27(8): 2467- 2476.

[14] 江晶, 武均, 张仁陟, 董博, 蔡立群. 碳氮添加对雨养农田土壤全氮、有机碳及其组分的影响. 水土保持学报, 2019, 33(3): 215- 220, 227- 227.

[15] 朱瑞芬, 唐凤兰, 刘杰淋, 刘凤歧, 陈积山. 羊草草甸草原土壤微生物生物量碳氮对短期施氮的响应. 草地学报, 2016, 24(3): 553- 558.

[16] 王志瑞, 杨山, 马锐骜, 王汝振, 冯雪, 李慧, 姜勇. 内蒙古草甸草原土壤理化性质和微生物学特性对刈割与氮添加的响应. 应用生态学报, 2019, 30(9): 3010- 3018.

[17] Zhao Q, Zeng D H. Nitrogen addition effects on tree growth and soil properties mediated by soil phosphorus availability and tree species identity. Forest Ecology and Management, 2019, 449: 117478.

[18] 王长庭, 王根绪, 刘伟, 王启兰. 施肥梯度对高寒草甸群落结构、功能和土壤质量的影响. 生态学报, 2013, 33(10): 3103- 3113.

[19] 郭振, 王小利, 李渝. 长期施肥对不同粒级组分土壤微生物量碳氮的影响. 土地开发工程研究, 2018, 3(12): 58- 64.

[20] Zhong X L, Li J T, Li X J, Ye Y C, Liu S S, Hallett P D, Ogden M R, Naveed M. Physical protection by soil aggregates stabilizes soil organic carbon under simulated N deposition in a subtropical forest of China. Geoderma, 2017, 285: 323- 332.

[21] Stone M M, Kan J J, Plante A F. Parent material and vegetation influence bacterial community structure and nitrogen functional genes along deep tropical soil profiles at the Luquillo Critical Zone Observatory. Soil Biology and Biochemistry, 2015, 80: 273- 282.

[22] 彭晓茜, 王娓. 内蒙古温带草原土壤微生物生物量碳的空间分布及驱动因素. 微生物学通报, 2016, 43(9): 1918- 1930.

[23] 齐玉春, 彭琴, 董云社, 肖胜生, 孙良杰, 刘欣超, 何亚婷, 贾军强, 曹丛丛. 温带典型草原土壤总有机碳及溶解性有机碳对模拟氮沉降的响应. 环境科学, 2014, 35(8): 3073- 3082.

[24] Jing X, Chen X, Tang M, Ding Z J, Jiang L, Li P, Ma S H, Tian D, Xu L C, Zhu J X, Ji C J, Shen H H, Zheng C Y, Fang J Y, Zhu B. Nitrogen deposition has minor effect on soil extracellular enzyme activities in six Chinese forests. Science of the Total Environment, 2017, 607- 608: 806- 815.

[25] Heitkötter J, Niebuhr J, Heinze S, Marschner B. Patterns of nitrogen and citric acid induced changes in C-turnover and enzyme activities are different in topsoil and subsoils of a sandy Cambisol. Geoderma, 2017, 292: 111- 117.

[26] Wang R Z, Filley T R, Xu Z W, Wang X, Li M H, Zhang Y G, Luo W T, Jiang Y. Coupled response of soil carbon and nitrogen pools and enzyme activities to nitrogen and water addition in a semi-arid grassland of Inner Mongolia. Plant and Soil, 2014, 381(1/2): 323- 336.

[27] Zhang T A, Chen H Y H, Ruan H H. Global negative effects of nitrogen deposition on soil microbes. The ISME Journal, 2018, 12(7): 1817- 1825.

[28] 于成德. 中国北方半干旱草原土壤微生物对全球变化的响应[D]. 开封: 河南大学, 2016: 140.

[29] 史长莹, 李子晗, 张宝磊, 代业宁. 激光粒度分析仪在非黏性土颗粒分析中的应用. 黑龙江大学工程学报, 2016, 7(4): 20- 23, 30- 30.

[30] 王国会, 王建军, 陶利波, 许冬梅. 围封对宁夏荒漠草原土壤团聚体组成及其稳定性的影响. 草地学报, 2017, 25(1): 76- 81.

[31] 吴金水, 林启美, 黄巧云, 肖和艾. 土壤微生物生物量测定方法及其应用. 北京: 气象出版社, 2006: 71- 75.

[32] 王丽娜, 罗久富, 杨梅香, 张利, 刘学敏, 邓东周, 周金星. 氮添加对退化高寒草地土壤微生物量碳氮的影响. 草业学报, 2019, 28(7): 38- 48.

[33] Zhang X, Wang Q, Gilliam F S, Bai W, Han X, Li L. Effect of nitrogen fertilization on net nitrogen mineralization in a grassland soil, northern China. Grass Forage Science, 2012, 67(2): 219- 230.

[34] Zhang X, Bai W, Gilliam F S, Wang Q, Han X, Li L. Effects ofinsitufreezing on soil net nitrogen mineralization and net nitrification in fertilized grassland of northern China. Grass Forage Science, 2011, 66(3): 391- 401.

[35] Fang Y, Xun F, Bai W M, Zhang W H, Li L H. Long-term nitrogen addition leads to loss of species richness due to litter accumulation and soil acidification in a temperate steppe. PLoS One, 2012, 7(10): e47369.

[36] Cai J P, Luo W T, Liu H Y, Feng X, Zhang Y Y, Wang R Z, Xu Z W, Zhang Y G, Jiang Y. Precipitation-mediated responses of soil acid buffering capacity to long-term nitrogen addition in a semi-arid grassland. Atmospheric Environment, 2017, 170: 312- 318.

[37] 郑海霞, 齐莎, 赵小蓉, 李贵桐, Angelika K, 林启美. 连续5年施用氮肥和羊粪的内蒙古羊草(Leymuschinensis)草原土壤颗粒状有机质特征. 中国农业科学, 2008, 41(4): 1083- 1088.

[38] 魏金明, 姜勇, 符明明, 张玉革, 徐柱文. 水、肥添加对内蒙古典型草原土壤碳、氮、磷及pH的影响. 生态学杂志, 2011, 30(8): 1642- 1646.

[39] 曾全超, 李鑫, 董扬红, 李娅芸, 安韶山. 黄土高原不同乔木林土壤微生物量碳氮和溶解性碳氮的特征. 生态学报, 2015, 35(11): 3598- 3605.

[40] 张宇, 红梅. 内蒙古荒漠草原土壤呼吸对模拟增温和氮素添加的响应. 草地学报, 2014, 22(6): 1227- 1231.

[41] 闫钟清, 齐玉春, 董云社, 彭琴, 郭树芳, 贺云龙, 王丽芹, 李兆林. 降水与氮沉降变化对草地关键氮过程的影响研究进展. 中国环境科学, 2016, 36(4): 1189- 1197.

[42] 王晶, 王姗姗, 乔鲜果, 李昂, 薛建国, 哈斯木其尔, 张学耀, 黄建辉. 氮素添加对内蒙古退化草原生产力的短期影响. 植物生态学报, 2016, 40(10): 980- 990.

[43] Tian Q Y, Liu N N, Bai W M, Li L H, Zhang W H. Disruption of metal ion homeostasis in soils is associated with nitrogen deposition-induced species loss in an Inner Mongolia steppe. Biogeosciences, 2015, 12(2): 1689- 1719.

[44] 孙彩丽, 薛萐, 刘国彬, 丁少男. 黄土区不同施肥对土壤颗粒及微团聚体组成的影响. 植物营养与肥料学报, 2014, 20(3): 550- 561.

[45] 王少博, 曹亚倩, 冯倩倩, 郭亮亮, 梁海, 王雪洁, 韩惠芳, 宁堂原. 保护性耕作对棕壤粒径分形特征及碳氮比分布的影响. 植物营养与肥料学报, 2019, 25(5): 792- 804.

[46] 张义凡, 陈林, 李学斌, 刘学东, 李月飞, 杨新国. 荒漠草原3种典型群落类型下土壤粒径分布与微生物量碳氮的关系. 西北植物学报, 2016, 36(12): 2513- 2523.

[47] Wang R Z, Dorodnikov M, Yang S, Zhang Y Y, Filley T R, Turco R F, Zhang Y G, Xu Z W, Li H, Jiang Y. Responses of enzymatic activities within soil aggregates to 9-year nitrogen and water addition in a semi-arid grassland. Soil Biology and Biochemistry, 2015, 81: 159- 167.

[48] 郭虎波, 袁颖红, 吴建平, 樊后保, 刘文飞, 黄荣珍, 房焕英. 氮沉降对杉木人工林土壤团聚体及其有机碳分布的影响. 水土保持学报, 2013, 27(4): 268- 272.

[49] 李明, 秦洁, 红雨, 杨殿林, 周广帆, 王宇, 王丽娟. 氮素添加对贝加尔针茅草原土壤团聚体碳、氮和磷生态化学计量学特征的影响. 草业学报, 2019, 28(12): 29- 40.

[50] Riggs C E, Hobbie S E. Mechanisms driving the soil organic matter decomposition response to nitrogen enrichment in grassland soils. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 99: 54- 65.

[51] Wang R Z, Dungait J A J, Creamer C A, Cai J P, Li B, Xu Z W, Zhang Y G, Ma Y N, Jiang Y. Carbon and nitrogen dynamics in soil aggregates under long‐term nitrogen and water addition in a temperate steppe. Soil Science Society of America Journal, 2015, 79(2): 527- 535.

[52] 曹彦卓, 王汝振, 张玉革, 李慧, 吕晓涛, 姜勇. 氮沉降对草地土壤及团聚体元素有效性的影响. 生态学杂志, 2019, 38(8): 2531- 2539.

[53] Gao W L, Yang H, Kou L, Li S G. Effects of nitrogen deposition and fertilization on N transformations in forest soils: a review. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15(4): 863- 879.

[54] 闫钟清, 齐玉春, 彭琴, 董云社, 郭树芳, 贺云龙, 王丽芹, 李兆林. 降水和氮沉降增加对草地土壤酶活性的影响. 生态学报, 2017, 37(9): 3019- 3027.

[55] 李占斌, 周波, 马田田, 柯浩成, 徐国策, 张祎, 于坤霞, 成玉婷. 黄土丘陵区生态治理对土壤碳氮磷及其化学计量特征的影响. 水土保持学报, 2017, 31(6): 312- 318.

[56] Nannipieri P, Giagnoni L, Renella G, Puglisi E, Ceccanti B, Masciandaro G, Fornasier F, Moscatelli M C, Marinari S. Soil enzymology: classical and molecular approaches. Biology and Fertility of Soils, 2012, 48(7): 743- 762.