从“增量扩张”到“存量优化”:深圳市景观格局内部动态与优化

李志强,钱雨果,周伟奇,3,*,王 静,3

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 中国科学院生态环境研究中心北京城市生态系统研究站, 北京 100085

城市发展过程中,在经历扩散和聚集的扩张过程的同时[1-2],也伴随着内部更新[3]。城市发展初期,城市空间增长主要以外部扩张为主,城市化后期,西方发达国家为解决城市无序蔓延、土地利用效率低下等问题,兴起了以内部填充和城市更新为主要方式的城市精明增长运动[4-5]。改革开放以来,我国在经历了40年的城市发展之后,部分城市也逐渐步入城市空间“存量优化”的阶段[6- 10]。狭义的存量发展是指在不增加建成区面积的前提下,利用城市更新的方式挖潜存量用地从而实现经济增长[9,11]。存量优化倾向于对局地土地资源的更新,通过改变景观格局,影响生态过程,达到提升人居环境质量的目的[12]。因此,定量刻画存量优化模式下的城市内部动态,是认识其生态环境效应的基础和前提,可为城市生态规划与管理提供重要的科学依据[3,12]。

城市景观格局的定量化研究一直是城市生态学的研究热点[13-14]。例如, Liu等从形态学角度判断城市新增建成区与原建成区间的拓扑关系,将城市增长分为边缘扩张、内部填充、蛙跳式扩张3种模式[15]。Yu等基于多期Landsat中分遥感影像提取土地覆盖的变化,刻画城市扩张的过程[16]。近些年,随着Landsat遥感影像开放免费获取,长时间序列分析逐渐成为刻画城市动态变化的趋势[17- 20]。但是大量的研究主要关注城市扩张及其导致的景观格局变化[18,20],而对于城市内部存量的再开发关注较少[3],缺乏对城市内部局地尺度上城市更新变化的认知[21]。城市更新等土地开发活动常常以人为划定的“更新单元”为边界开展公共服务建设[22- 24]。因此,有必要以地块为分析单元,探讨城市内部的动态变化[25]。

以深圳市为例,利用高空间分辨率遥感影像,识别城市扩张、城市更新以及内部填充三种土地开发模式,比较分析了不同变化类型地块的景观格局特征,拟解决以下科学问题:(1)存量背景下,城市发展过程中,增量扩张与存量变化的空间分布特征有何差异;(2)作为存量变化的两种类型,城市更新和内部填充的空间分布特征有何差异;(3)三种土地开发方式对变化地块的景观组成有何影响。以期为存量优化背景下的城市规划提供科学支撑。

1 研究区概况

深圳市位于广东省南部,全市面积1997km2,是改革开放政策实施以来设立的第一个经济特区。40余年来,深圳市经历了快速的发展。根据深圳市统计年鉴的数据,从1979年到2015年,深圳市常住人口由31.41万人增长到1137.87万人,GDP从1.96亿元增长为17502.86亿元,深圳市人工表面由26.49km2增长到914.10km2[16]。特别是在2010年之前,深圳市人工表面以平均每年26.73km2的速度快速扩张,相当于每一年都会使1979年深圳市的面积增加一倍,深圳市经历着 “增量扩张”的快速发展阶段。与此同时,快速的城市化也使深圳市的城市发展面临着一系列问题。由于国土空间有限,人口大量涌入,城市发展面临的人地矛盾尤为突出[10]。为了应对发展中的问题,深圳市率先提出城市发展由“增量扩张”向“存量优化”阶段转变,成为中国城市发展转型的先行者[11]。因此,深圳市是存量优化背景下,研究城市内部变化与外部扩张土地覆盖格局的理想地点。

图1 研究区概况图Fig.1 The location of Shenzhen

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

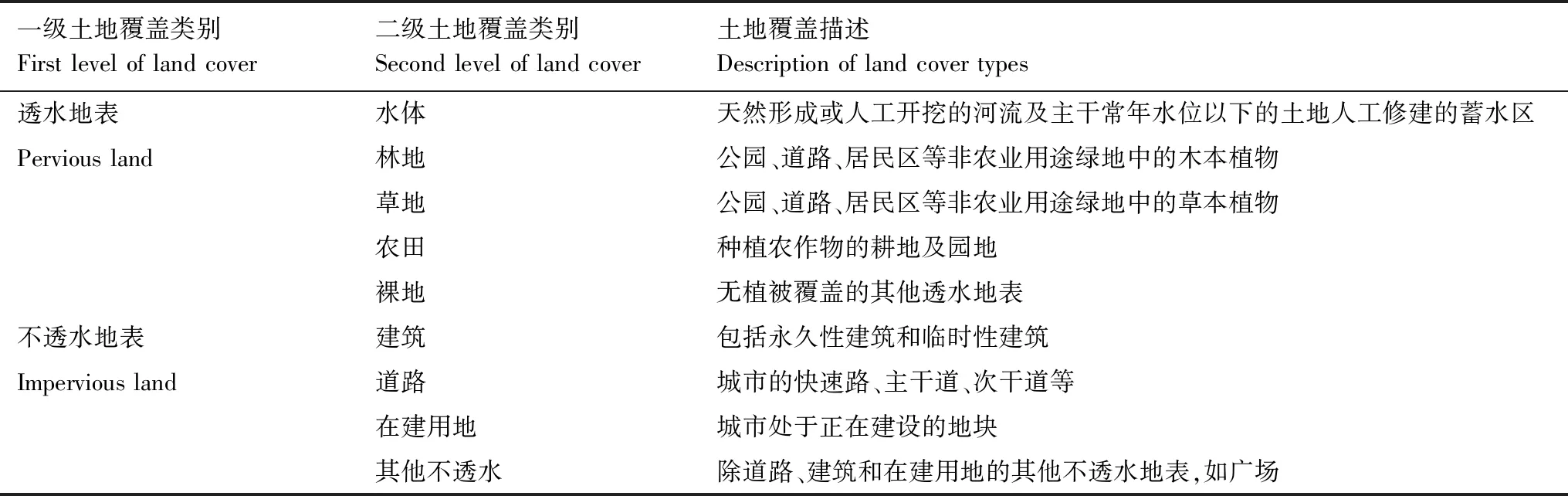

为了反映城市高动态度的特征,研究选取2017、2018相邻两年的高分辨率遥感影像及其土地覆盖分类结果来量化深圳市内部动态与外部扩张土地覆盖格局。其中,深圳市2017年遥感影像使用多光谱波段分辨率为6m,全色波段分辨率为1.5m的SPOT6数据。 2018年因数据可获取原因,使用了SPOT6和GF- 1号的高分辨率影像。将深圳市的土地覆盖分为水体、林地、草地、农田、裸地、建筑、道路、在建用地和其他不透水共9类(表1)。2017和2018年的土地覆盖分类结果以原始分类影像作为精度验证数据,分类总体精度分别为89.67%和90.67%。

表1 土地覆盖类别要素描述表

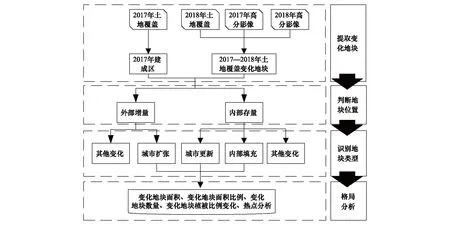

2.2 研究方法

本研究首先利用2017年土地覆盖分类结果划分了深圳市建成区,然后基于2017年和2018年的原始影像提取了深圳市2017—2018土地覆盖变化的地块。基于变化地块与深圳市建成区的空间关系,将变化地块分为了两类:“内部存量变化”和“外部增量变化”。根据变化地块土地覆盖变化类型特征,进一步将内部存量变化划分为城市更新、内部填充和其他变化,将外部增量变化划分为城市扩张和其他变化。最后分析了城市扩张、城市更新以及内部填充三种类型变化地块的面积、面积比例、数量以及地块内植被组成的差异,识别了三种类型的在空间上的聚集热点(图2)。

图2 分析流程图Fig.2 Flowchart of analysis

2.2.1建成区边界划分

研究采用Qian等识别建成区的方法[26],进行建成区边界的划分。具体方法为:基于2017年土地覆盖的分类结果(SPOT6,分辨率为1.5m),划分900m×900m的格网,计算每个格网中不透水面的面积比例。识别不透水面积大于50%的格网作为建成区,并将空间上邻接的建成区格网合并,形成建成区多边形。对建成区进行修正:建成区多边形内部闭合包围的不透水面小于50%的区域也作为城市建成区域,得到最终的2017年深圳市建成区范围。

2.2.2土地覆盖变化地块提取

城市更新和城市扩张通常以人为划定的地块作为边界进行城市空间改造[23-24]。传统的分类后变化检测方法能够识别发生地类变化的像元,但难以识别实际发生城市开发、建设、改造的完整地块。因此,本研究采用目视判读的方法,手动勾画了深圳市2017—2018年发生改造的变化地块边界。目视确定变化地块边界的原则为:(1)尽量少的包含未变化区域,只勾画出变化的区域;(2)沿道路或是小区边界划定变化范围;(3)变化地块面积至少大于1hm2。结合2017和2018年土地覆盖分类结果得到地块的变化特征。

2.2.3城市内部增量与外部存量变化类型的识别

城市外部增量即城市扩张,通常指建成区外部自然透水地表转变为人工不透水地表的变化过程[15,27]。本研究从土地覆盖变化的角度出发,即为透水面转变为不透水面或裸土的比例最大的地块(图3中地块1)。而城市内部存量变化则是指建成区内部的土地覆被变化,且根据土地变化类型的差异可进一步细分为城市更新和内部填充。其中,城市更新代表了城市内部的人居环境提升,表现为地块中已有不透水地表转变为其他类型覆盖的变化面积占比最大(图3中地块2),包括不同土地覆盖间的变化以及城中村改造引起的新旧建筑的变化;而内部填充则代表了城市内部的开发建设,表现为建成区内绿地、水体等不包括裸土的透水地表转变为不透水地表[15](图3中地块3);对于城市内部和外部其他土地覆盖类型的转变则归为其他变化(图3中地块4、5和6))。

图3 地块单元变化类型示意图Fig.3 Four types of change parcels

研究中,将变化地块中上述四类变化比例最大的类别定义为该地块的类别。根据已有研究[28-29],对4类地块进行进一步的处理:(1)对于建成区外部变化,由于其属于未城市化区域,故认为不存在城市更新过程[28-29]。(2)城市外部的植被转化为裸地的变化也视为增量式变化;(3)城市内部的裸地转化为不透水,由于无法确定裸地是城市更新还是内部填充的中间过程,故将其归并到其他变化中。

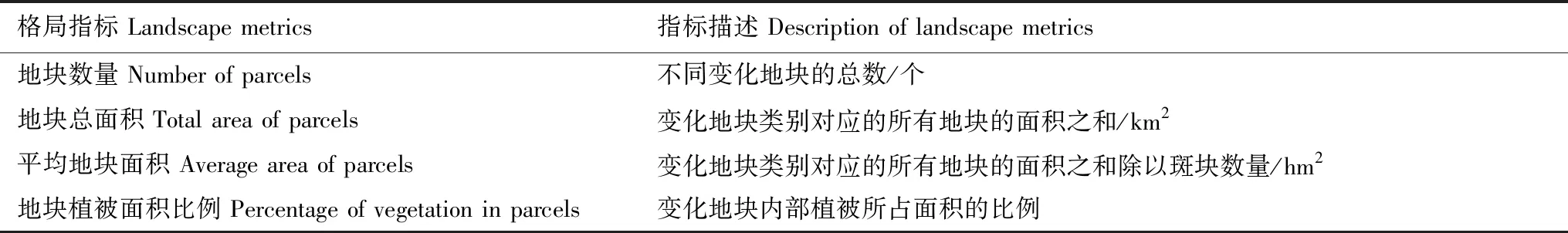

2.2.4景观格局分析

为比较城市扩张、城市更新和内部填充三种变化类型的动态与格局差异,研究统计了不同变化类型地块的数量、地块总面积、平均地块面积,以及地块内部植被面积比例(表2)。通过Kruskal-Wallis非参数检验以及Wilcoxon秩和检验,比较不同变化类型格局差异的显著性。

表2 研究中选用的格局指标

为探究增量与存量在空间上是否有聚集性,研究中使用局部G统计量分别对城市扩张、城市更新和内部填充3种开发模式的空间分布的聚集现象进行探究。局部G统计量定义为:

(1)

其中,xj表示点j处的值,wij(d)为给定距离d条件下的空间权重。

对局部G统计量分析得到的3种开发模式的热点图进行二值化处理,这里我们只关心热点现象,去掉冷点后,将3类变化的热点图进行叠置,得到3类变化的热点分布。

3 结果

3.1 深圳市三种变化类型的空间格局特征

3.1.1建成区内部与外部变化地块的格局特征

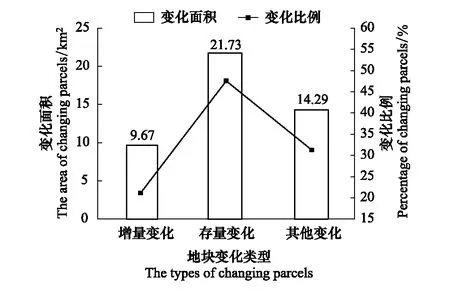

2017年深圳市建成区面积为933.12km2,为深圳全市面积的46.73%(图4)。2017—2018年深圳市土地覆盖共发生包括其他变化类别在内的共476处变化,土地覆盖变化地块的总面积为45.7km2,占深圳市总面积的2.34%。其中位于建成区外部的变化地块共有93处,占总变化地块数量的19.54%。而位于建成区内部的变化地块有383处,为建成区外部变化地块数量的4倍。不考虑其他变化类型,深圳市建成区外部增量(城市扩张)与内部存量(城市更新和内部填充)变化地块的面积分别为9.67km2和21.73km2,占变化地块总面积的比例分别为21.16%和47.55%(图5)。内部存量变化的面积是外部增量扩张的2.2倍,可见存量的动态变化已成为城市土地覆盖变化的主导。

图4 三种类型变化地块的空间分布图Fig.4 The spatial distribution of three types change parcels

图5 增量、存量及其他变化面积与比例Fig.5 The area and percentage of three types

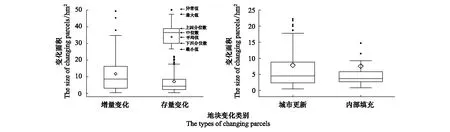

从变化地块的数量来看,深圳市内部存量与外部增量的变化地块数量分别为279和80,内部存量和外部增量变化的地块数量占总变化地块数量的比例分别为58.61%和16.81%,前者是后者的3.5倍。深圳市一年间,全市范围内共出现了包括其他变化类别在内的共476处变化。其中,内部存量的变化为279处,占深圳市变化地块总数量的59%。表明深圳市土地覆盖变化具有高度动态性,且这种高动态度主要由内部存量的变化引起。从变化地块的平均面积来看,外部增量和内部存量变化地块的平均面积分别为12.09hm2和7.79hm2(图6),前者的平均面积显著高于后者(Kruskal-Wallis检验,P<0.01)。外部增量地块面积的分布范围(1—35hm2)也明显大于内部存量地块面积的分布范围(1—18hm2)。

图6 变化地块面积分布图Fig.6 The size distribution of change patches

3.1.2建成区内部两种变化地块的格局特征

对比建成区内部存量两种类型的变化,建成区内部383处变化中,城市更新的变化有244处,内部填充的变化有35处,城市更新变化的数量是内部填充的7倍,二者占建成区内部变化的比例分别为63.71%和9.14%。城市更新和内部填充的地块面积分别为19.10km2和2.63km2,二者的面积差异巨大,前者是后者的8倍(图7)。可见,在2017—2018年城市内部的开发活动中,城市更新是深圳市的内部动态的主导开发形式。而从两种变化类型地块的平均面积来看,内部填充与城市更新类型的变化地块的平均面积分别为7.52hm2和7.83hm2,经过非参数检验,二者并无显著差异(P>0.05)。这也说明城市内部的动态变化,无论是更新还是填充,大部分是小范围的土地开发活动。但两种类型的变化在面积分布范围方面差异较大,城市更新和内部填充的地块面积分布范围分别为1—18hm2和1—9hm2,前者面积变化范围显著高于后者(图6)。

图7 城市更新和内部填充变化地块面积和其所占内部存量变化比例Fig.7 The area and percentage of urban renewal and infilling parcels

3.2 深圳市三种变化类型的植被组成特征

从景观格局组成来看,三种土地开发模式对于变化地块植被比例的影响也存在差异(图8),表现为城市扩张和内部填充使地块的植被比例显著减少(P<0.01),而城市更新则增加了变化地块的植被比例,但变化前后植被比例的增加并没有达到统计上的显著水平(P>0.05)。城市扩张地块的植被比例从变化前的0.81减少为0.30。内部填充地块则从0.72减少为0.22,而城市更新地块的植被比例则从0.09增加为0.12。因此,单从地块植被比例这一项指标来看,深圳市在城市更新过程中提升了人居环境。

图8 变化地块中植被比例的变化Fig.8 Change of vegetation percentage within parcels**表示 P<0.01

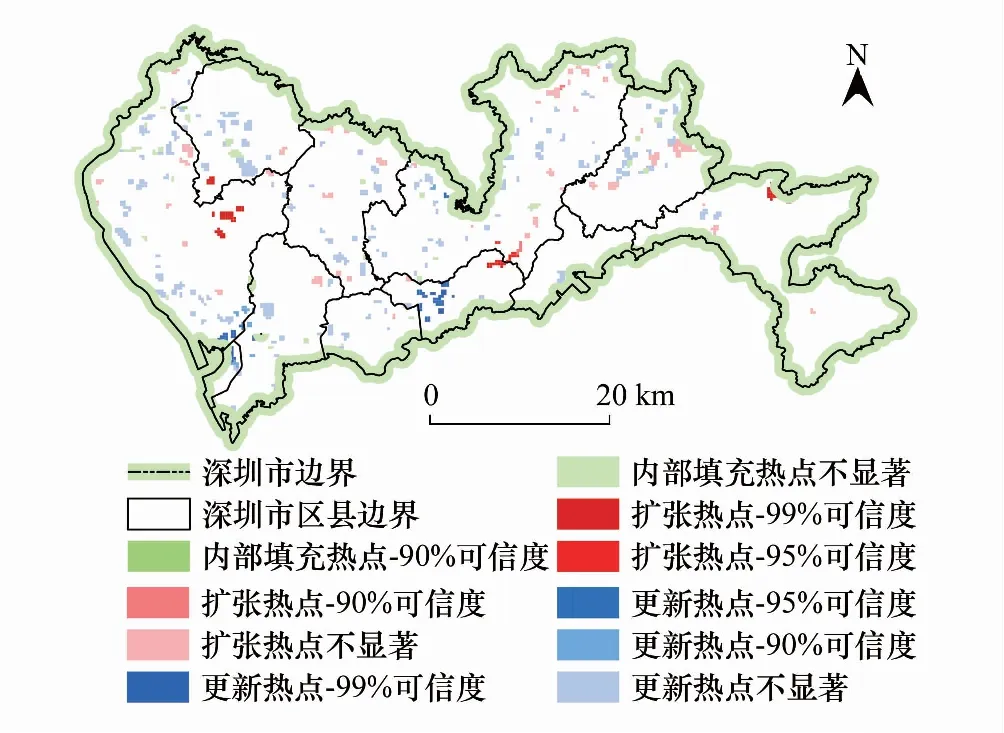

图9 三种变化类型地块的热点分布图Fig.9 Hotspot map for patches of three change types

3.3 深圳市三种变化类型的空间热点分析

对增量与存量变化的3种类型进行热点(hotspot)分析,发现城市扩张变化的置信度达95%的热点区域出现在宝安区的石岩湿地公园周围,龙岗区与罗湖区邻接处在建的东部过境高速以及大鹏新区坝光。城市更新的热点区域主要出现在罗湖区西部以及宝安区与南山区位于前海的区域(图9)。罗湖区与南山区是深圳市最早进行城市化的区域,其城市化水平高,建筑建成年代最早,因此,是深圳市城市更新的重点区域。而宝安区与龙岗区是深圳市近期开发建设的重点区域,也成为城市扩张的聚集区。此外,城市更新地块在建成区其他位置也有分布,只是没有形成统计上显著的局部聚集现象。而城市内部填充的发生则不存在空间上的聚集热点,只是相对随机的发生在建成区的内部。

4 讨论

4.1 “增量扩张”到“存量优化”的转变

2017—2018年深圳市土地覆盖的动态变化特征表明深圳市已步入“存量优化”的城市发展阶段。改革开放以来,深圳市快速的城市扩张为生态环境带来了巨大的压力,为实现城市的可持续发展,深圳市于2005年划定974.5km2范围的基本生态控制线,颁布实施《深圳市基本生态控制线管理规定》[10]。然而,深圳市国土总面积为1997km2,到2010年深圳市人工地表面积就已达855.15km2,可供开发的增量空间仅为167.35km2。相对于增量空间,深圳市的存量空间却十分巨大。因此,对于存量空间的再开发是深圳更好发展的必经之路。2010年,《深圳市城市总体规划(2010—2020)》中提出城市发展由“增量扩张”向“存量优化”转变,自上而下地确定了城市空间的发展方向[11]。以上政策的实施对于深圳市“存量优化”的城市发展转型具有巨大的推动作用。

对比深圳市增量与存量的动态特征,发现外部增量变化更倾向于大面积的扩张,而内部存量则倾向于小面积的变动。这一结果证实了随着城市的发展,土地开发利用方式从“手术刀式”的大拆大建,逐步向“针灸式”的精细调整过渡[30]。其原因可能是城市扩张相较于内部存量的变化为“一次开发”,其大部分是在侵蚀森林等自然覆被的情况下进行的人为活动,周围地物对其约束相对较小;而内部填充与城市更新是在建成区内部进行的“二次开发”,规划时多以街区为更新单元进行[23-24],其周围的建筑本底也对其开发产生了一定的限制作用,使得内部存量变化的地块面积相对更小。城市更新和内部填充变化的平均地块面积无显著差异,但内部填充对植被的侵占比例远高于城市更新中植被增加的比例,说明城市内部整体绿量在减少。植被作为城市景观的重要组分,发挥着诸如降温、滞尘、降噪等不可替代的生态功能。在进行城市更新时,应当质量与数量并重,充分发挥景观格局对生态过程的作用,使城市植被发挥最大的生态环境效应。

4.2 研究存在的限制

研究中对于城市扩张、城市更新以及内部填充三种变化类型的量化还存在一定局限。城市更新过程中,更新项目所需的时间不一样,相邻两年遥感影像通常无法反映地块更新的全过程。裸土作为城市更新、城市扩张、内部填充3种开发模式导致土地覆盖变化的中间过程,而无法判断相邻两年裸土的转变是何种变化,研究中被定义为其他变化。因此,本研究量化的更新地块数量偏低。未来可增加长时间序列分析,确定中间过程的裸土变化为何种变化,从而更准确的量化城市内部变化类型。与此同时,城市更新有着很丰富的内涵,深圳市把城市更新分为拆除重建、功能提升、综合治理三种类型[10],本研究只是从土地覆盖的角度量化城市更新中拆除重建的部分,未来需要结合社会经济数据更精准的量化城市更新。此外,城市更新如何影响更新地块及其周边社区的社会经济与生态环境,尤其是生态环境的影响,值得进一步深入的探讨。

心肌组织 在ApoE-/-小鼠的心肌组织中,通过免疫组织化学的方法可以清晰地看到特洛细胞的形态结构:不规则的胞体和多条细长的串珠样、伪足样结构。特洛细胞存在于心肌细胞之间,根据不同的心肌细胞的走形表现出不同的形态,相邻特洛细胞之间由细长的Telopodes相联系,形成类似于网状结构的分布现象。选取CD34、CD117和CD28 3种免疫组织化学生物指标对心肌细胞进行单标染色后,结果显示心肌组织内特洛细胞表达CD34+、CD117+、CD28+(图1~3)。

5 结论

以深圳市为例,基于高空间分辨率遥感影像,以变化地块为单元,识别城市扩张、城市更新以及内部填充三种土地开发模式,对比分析不同类型变化地块的景观格局特征,得到以下结论:(1)深圳市已进入“存量优化”的城市发展阶段,外部增量变化倾向于大面积的扩张,而内部存量则倾向于小面积的精细调整。(2)城市更新一定程度上改善了人居环境,表现为变化地块内部的植被覆盖比例提高,而城市扩张和内部填充则明显降低了变化地块的植被比例。(3)城市扩张和城市更新的地块具有显著的聚集特征,内部填充分布却相对随机。本研究通过对深圳市“增量扩张”到“存量优化”格局动态的刻画,将为深入理解城市内部景观格局的动态变化提供新的视角。

参考文献(References):

[1] Dietzel C, Herold M, Hemphill J J, Clarke K C. Spatio-temporal dynamics in California′s Central Valley: Empirical links to urban theory. International Journal of Geographical Information Science, 2005, 19(2): 175- 195.

[2] Dietzel C, Oguz H, Hemphill J J, Clarke K C, Gazulis N. Diffusion and coalescence of the Houston Metropolitan Area: evidence supporting a new urban theory. Environment and Planning B: Planning and Design, 2005, 32(2): 231- 246.

[3] Xia C, Zhang A Q, Yeh A G O. Shape-weighted landscape evolution index: an improved approach for simultaneously analyzing urban land expansion and redevelopment. Journal of Cleaner Production, 2020, 244: 118836.

[4] Downs A. Smart growth: why we discuss it more than we do it. Journal of the American Planning Association, 2005, 71(4): 367- 378.

[5] Handy S. Smart growth and the transportation-Land use connection: what does the research tell us? International Regional Science Review, 2005, 28(2): 146- 167.

[6] 刘荣增. 基于存量优化的城市空间治理与再组织——以郑州市为例. 城市发展研究, 2017, 24(9): 26- 32.

[7] 王皓, 薛虎. 由增量向存量规划转型下的城市更新策略——以海口市主城区更新为例. 中外建筑, 2017, (1): 71- 73.

[8] 颜丙金, 袁娟, 蒋伶. 存量型“次新居住片区”特征及提升研究——以南京为例. 现代城市研究, 2016, (6): 94- 98.

[9] 周垠, 龙瀛. 存量、增量之辩下的城镇用地开发与模拟研究——以成都市为例. 地理与地理信息科学, 2016, 32(5): 45- 51.

[10] 邹兵. 由“增量扩张”转向“存量优化”——深圳市城市总体规划转型的动因与路径. 规划师, 2013, 29(5): 5- 10.

[11] 邹兵. 存量发展模式的实践、成效与挑战——深圳城市更新实施的评估及延伸思考. 城市规划, 2017, 41(1): 89- 94.

[12] Pan Z K, Wang G X, Hu Y M, Cao B. Characterizing urban redevelopment process by quantifying thermal dynamic and landscape analysis. Habitat International, 2019, 86: 61- 70.

[13] Luck M, Wu J G. A gradient analysis of urban landscape pattern: a case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona, USA. Landscape Ecology, 2002, 17(4): 327- 339.

[14] 陈利顶, 孙然好, 刘海莲. 城市景观格局演变的生态环境效应研究进展. 生态学报, 2013, 33(4): 1042- 1050.

[15] Liu X P, Li X, Chen Y M, Tan Z Z, Li S Y, Ai B. A new landscape index for quantifying urban expansion using multi-temporal remotely sensed data. Landscape Ecology, 2010, 25(5): 671- 682.

[16] Yu W J, Zhang Y J, Zhou W Q, Wang W M, Tang R. Urban expansion in Shenzhen since 1970s: a retrospect of change from a village to a megacity from the space. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2019, 110: 21- 30.

[17] Yang K, Pan M E, Luo Y, Chen K X, Zhao Y S, Zhou X L. A time-series analysis of urbanization-induced impervious surface area extent in the Dianchi Lake watershed from 1988- 2017. International Journal of Remote Sensing, 2019, 40(2): 573- 592.

[18] Man W, Nie Q, Hua L Z, Wu X W, Li H. Spatio-temporal variations in impervious surface patterns during urban expansion in a coastal city: Xiamen, China. Sustainability, 2019, 11(8): 2404.

[19] Li X C, Zhou Y Y, Zhu Z Y, Liang L, Yu B L, Cao W T. Mapping annual urban dynamics (1985—2015) using time series of Landsat data. Remote Sensing of Environment, 2018, 216: 674- 683.

[20] Fu Y C, Li J F, Weng Q H, Zheng Q M, Li L, Dai S, Guo B Y. Characterizing the spatial pattern of annual urban growth by using time series Landsat imagery. Science of the Total Environment, 2019, 666: 274- 284.

[21] Han Z Y, Long Y, Wang X, Hou J X. Urban redevelopment at the block level: Methodology and its application to all Chinese cities. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2019, doi: 10.1177/2399808319843928.

[22] Zhang H, Jing X M, Chen J Y, Li J J, Schwegler B. Characterizing urban fabric properties and their thermal effect using quickbird image and landsat 8 thermal infrared (TIR) data: the case of downtown Shanghai, China. Remote Sensing, 2016, 8(7): 541.

[23] 严若谷, 闫小培, 周素红. 台湾城市更新单元规划和启示. 国际城市规划, 2012, 27(1): 99- 105.

[24] 范丽君. 深圳城市更新单元规划实践探索与思考//2013中国城市规划年会论文集. 青岛: 中国城市规划学会, 2013.

[25] Zhou W Q, Cadenasso M L, Schwarz K, Pickett S T A. Quantifying spatial heterogeneity in urban landscapes: integrating visual interpretation and object-based classification. Remote Sensing, 2014, 6(4): 3369- 3386.

[26] Qian Y G, Li Z Q, Zhou W Q, Chen Y Y. Quantifying spatial pattern of urban greenspace from a gradient perspective of built-up age. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2019, 111: 78- 85.

[27] Zhang T, Huang X. Monitoring of urban impervious surfaces using time series of high-resolution remote sensing images in rapidly urbanized areas: a case study of Shenzhen. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2018, 11(8): 2692- 2708.

[28] Song X P, Sexton J O, Huang C Q, Channan S, Townshend J R. Characterizing the magnitude, timing and duration of urban growth from time series of Landsat-based estimates of impervious cover. Remote Sensing of Environment, 2016, 175: 1- 13.

[29] Li X C, Gong P, Liang L. A 30-year (1984- 2013) record of annual urban dynamics of Beijing City derived from Landsat data. Remote Sensing of Environment, 2015, 166: 78- 90.

[30] 邹兵. 增量规划、存量规划与政策规划. 城市规划, 2013, 37(2): 35- 37, 55- 55.