QFII持股对上市公司的创新绩效的影响研究

吴梅英 苏东风

(1. 福建江夏学院工商管理学院, 福建福州 350108;2. 福州大学科技处, 福建福州 350108)

一、引言

技术创新是推动一个国家经济持续增长的强大动力。在世界经济还未完全走出危机、中国经济又明显处于增速下降期的今天,创新的价值显得尤为重要。如何有效增强我国企业的创新能力,业已成为政府、企业和学界共同关注的焦点。[1]

影响企业创新的因素很多,有的来源于国家层面(如政策补贴、制度环境等),有的来源于行业内部(如产业集群、市场竞争等),还有的来源于企业自身(如企业规模、公司治理等)。其中,在公司治理方面,高管持股、国有持股、机构持股等的影响已经得到共识,但QFII持股的作用尚未得到充分重视。[2]

事实上,自2002年12月《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》正式实施以来,我国资本市场就开始引入了QFII制度。从此,得到QFII认证的境外机构投资者可以把一定数额的外汇资金汇入我国,兑换成当地货币,然后通过严格监管的资金账户,在我国的证券市场上进行交易;最后经过审核,可将股息和资本利得转为外汇汇出。十余年来,QFII在进行证券投资的同时,也积极参与上市公司的治理,在监管大股东和管理层的行为和决策方面发挥了重要作用。那么,这种作用是否会延伸至企业的创新绩效,使得QFII持股对企业的创新绩效产生影响?如果存在这种影响,这一影响的程度多大、时滞多长?再者,在当前新一轮国企改革的浪潮之中,对不同所有权性质的企业,上述影响又是否存有差异?很遗憾,现有文献未能直接给出答案。本文以沪深A股1659家制造业上市公司为对象,基于其2014~2019年的财务数据,构建动态面板数据模型,实证QFII持股对企业经营绩效的影响,并在不同所有制条件下比较该影响的异同,希望能对相关领域的理论和实践给出有益的补充和启示。

二、相关文献评述

现有学者主要从QFII持股的以下几个方面阐述QFII持股对企业创新绩效的影响:

第一,QFII持股的监督作用。通常,市场难以观察到企业管理层的各种管理行为;这样,道德风险会使得管理层有意识地回避对创新项目的投资,因为这些项目存在风险且需要付出更多的努力。[3]更为甚者,管理层还可能出于私利将企业的资源转离,导致企业的创新项目无资本可以运营。[4]于此情况下,QFII可以充当企业监管者的身份,积极加入到企业的价值创造过程,对企业的资本决策施加影响,保证企业的创新项目能够分配到资金。[5]Gillan &Starks还指出,QFII具有立场独立性,并且其与境内其它企业之间几乎不存在利益冲突,因此它们在公司治理中发挥的作用比境内机构投资者更大。[6]Aggarwal等也认为,从世界范围来看,QFII已开始主动监督境内被投资企业的经营状况。[7]因此,QFII持股的比例越高、监管力度越大,越能引致管理层将企业资源投入时限更长、价值更高的创新活动中,有利于企业创新绩效的提高。即,QFII持股与企业的创新绩效呈同向变化关系。

第二,QFII持股的保障作用。创新耗时且存在失败的风险,因此,一个最佳的激励合约应该对创新成功的长期性保有耐心[8],同时又对创新的初期失败给予适度的容忍。[9]Hoang Luong & Fariborz Moshirian指出,当激励合约存在对创新失败的容忍度有限和长期性耐心不足的缺陷时,机构投资者便可介入并为创新活动的长期性和风险提供保障,减轻管理层对(因创新失败而导致的)职业生涯和名誉受损的担忧。[10]与境内机构投资者相比,QFII的投资组合具有国际化、多元化的特点,对创新项目的投资风险容忍度更高,因此管理层不大可能因短时的创新失败而受到惩罚。无疑,这有利于管理层将企业资源用于创新活动,改善创新绩效。

第三,QFII持股的技术外溢作用。知识创造和技术研发具有正外部性,通过溢出效应,其可对其他企业的创新活动产生积极影响。[11]特别地,QFII通过商业网络强化了上述作用。[12]一方面,QFII在管理层、投资者和其它利益相关者之间搭建平台,便于各方互换机会、共享知识[13];另一方面,QFII推动了跨境并购活动[14],而这些并购有利于技术溢出,促进了当地企业的创新。[15]

综上所述,QFII持股可通过监督、保障和技术外溢等三方面的作用,对被持股企业的创新和创新绩效施加影响。然而,上述分析大都局限于定性研究,针对中国上市公司的实证分析研究并不多;如果再将企业的所有制引进来,探索所有制与上述影响关系,这样的文献则更加少见。有鉴于此,本文以中国沪深A股1659家制造业上市公司2014~2019年的财务数据为对象,基于动态面板数据模型,分析QFII持股对企业创新绩效的作用,希望能对现有的创新理论有所补充,同时也对上市公司的治理提供决策参考。

三、实证研究设计

(一)数据来源

本文以沪深A股1659家制造业上市公司2014~2019年的数据为样本,剔除了部分缺省值后,最终得到观测值九千余个用于实证分析。各类所需数据来源于国泰安数据库、锐思金融数据库,以及上市公司年报,分析软件为Stata 12.0。

(二)实证模型及其估计

企业的QFII持股数据既存在个体差异,又存在时间差异,属于典型的面板数据结构,而受创新政策、创新环境及创新文化等因素的影响,企业的创新绩效往往具有延续性,过去的创新绩效对当前的创新绩效依然存在解释力。因此,利用存在变量时间滞后项的动态面板数据模型(Dynamic Panel Data Model,DPDM)来进行实证具有合理性。考虑到不同的行业、不同的年份,企业的创新绩效存在较大差距,可在回归方程中设置一组表示行业、年份的虚拟变量,以体现行业、年份的异质性。本文实证模型设定如下:

(1)

其中,IPi,t是企业i在年度t的创新绩效(Innovation Performance,IP),QFIIi,t为对应企业在对应年度的QFII持股比例。CONTROL指代控制变量,包括企业规模(SIZE)、财务杠杆(LEVRAGE)、现金流占比(CFR)、营业利润率(OPR)、股权集中度(OC),以及融资约束(FC)等。DUMMY表示所有行业、年份虚拟变量,αm、βn、λ,以及θ为待估计回归参数向量。

通常,面板数据模型可用Arellano&Bond提出的广义矩估计(GMM)[16]进行参数估计。但是,对于形如上式的动态面板数据模型,GMM就难以发挥作用了。这是因为,在上述动态面板数据模型中,因变量的滞后项IPi,t-m并非外生而是内生,若继续使用GMM,可能导致估计参数的有偏性、非一致性,影响统计推断和预测。为解决这个问题,Blundell&Bond在GMM的基础上提出了系统广义矩估计(System GMM)。[17]System GMM综合了水平方程法、差分方程法等的特点,并且经蒙特卡洛模拟证实,其比水平方程法、差分方程法等的偏差更小、效率更高。因此,本文拟使用System GMM进行参数估计。

(三)变量测算

首先,因变量和自变量的测算。因变量创新绩效IP,通常可以借助投入产出法概念来测算。参考Eberhart、Maxwell & Siddique,Pandit、Wasley & Zach等的研究[18][19],这里具体使用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)中的BCC规划模型来实现。具体如下:

(2)

表1 创新绩效的测算结果

从表1不难发现,1659家制造业上市公司的创新绩效介于0~1之间,且均值略低于0.5的水平。偏态系数Skewness略大于零,说明创新绩效的分布呈正偏态势;而峰态系数Kurtosis小于3,表明创新绩效的分布较正态分布而言更为平坦。至于自变量QFII,这里直接使用数据库中的QFII持股比例。

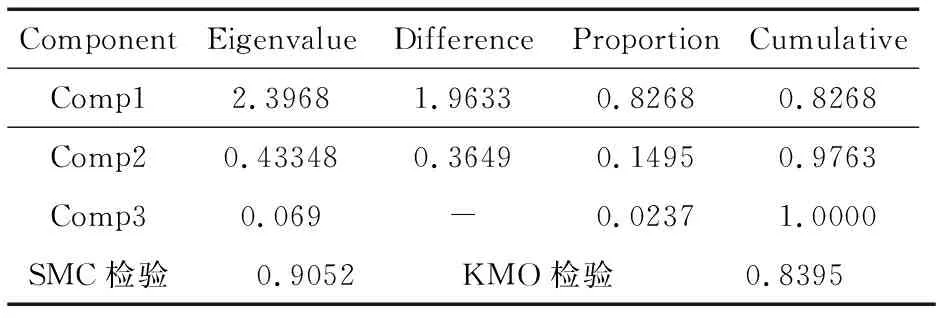

其次,控制变量的测算。这里,控制变量包括企业规模、财务杠杆、现金流占比、营业利润率、股权集中度,以及融资约束等。以SIZE代表企业规模,SIZE=ln资产总额;用LEVRAGE表示杠杆比率,LEVRAGE=负债总额/资产总额;CFR衡量现金流占比,根据肖仁桥等的研究成果,CFR=现金流量/营业收入[20];OPR反映营业利润率,参考左晶晶等的研究成果,OPR=营业利润/营业收入。[21]对于股权集中度,这里采用主成分分析法进行测算。根据上市公司第一大股东、前五大股东,以及前十大股东的数据,进行KMO检验和SMC检验,用特征根提取主要成分,结果如表2所示。

表2 股权集中度的测算结果(基于持股比例)

从表2可以看出,主成分分析的统计量SMC为0.9052,数值较大,接近于1,说明三个变量(第一大股东、前五大股东,以及前十大股东)的共线程度较高;统计量KMO的数值为0.8395,高于Kaiser的“合适”水平0.8,表明主成分的提取较为恰当,结果可信。此外,第一主成分的特征根为2.396757,数值大于1且累积贡献率达到81.4%,因此,可用其替代原指标。结合因子载荷矩阵,得出第一主成分的表达式为:

Compa=0.5610*Owncon1+0.6763*Owncon5

+0.5328*Owncon10

其中,Owncon1、Owncon5和Owncon10分别表示第一大股东、前五大股东,以及前十大股东的持股比例,而Compa则是三个指标的第一主成分。同样的方法,还可以将三个指标的赫芬达尔指数进行主成分分析,结果如表3所示。

表3 股权集中度的测算结果(基于赫芬达尔指数)

根据表3,SMC检验的数值为0.9665,KMO检验的数值为0.9118,数值均较大,接近于1,说明主成分分析的结果很好;第一主成分的特征值超过1,累积贡献率高于0.8,意味着可以用第一主成分来替代三个指标。根据因子载荷矩阵,第一主成分可以表示为:

Compb=0.5912*Hindex1+0.6207*Hindex5

+0.6034*Hindex10

其中,Hindex1、Hindex5和Hindex10分别表示第一大股东、前五大股东,以及前十大股东的持股比例平方和对数,而Compb则是三个指标提取的主成分。至于融资约束,由于其不能被直接观测到,这里构建一个综合指标来进行反映。参考张杰等的研究成果[22],先将样本企业的利息保障倍数按从大到小的顺序排列,标注前20%的企业为低融资约束企业,而后20%为高融资约束企业。随后,用二元变量FC=0和FC=1分别表示上述两类企业,建立Logit模型如下:

FC=β1*FR+β2*LEV+β3*ROE+β4*QUA

(3)

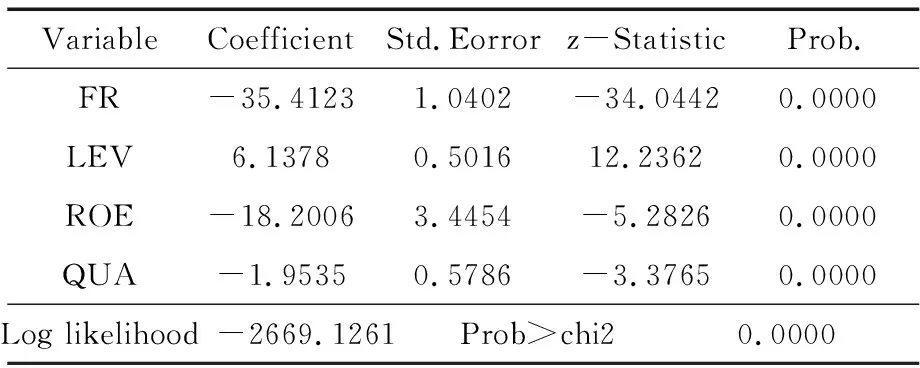

其中,FR是财务冗余,LEV为杠杆比率;ROE代表净资产收益率,QUA表示销售净现率。最后,利用极大似然估计回归上述Logit模型,得到参数β1~β4的取值如表4所示。

表4 融资约束的测算结果

根据表4,β1~β4的估计值分别为-35.4123、6.1378、-18.2006和-1.9535,且所有参数在99%的置信水平下显著。从系数的正负来看,财务杠杆与融资约束正相关,而财务冗余、净资产收益率和销售净现率与融资约束负相关,这与基本的财务理论一致。据此方程,可将所有企业的融资约束程度计算出来,用于后续实证。

四、实证结果

这一部分,基于动态面板数据模型来实证沪深A股1659家制造业上市公司QFII持股对其创新绩效的影响。将企业按最终控制人性质分为民营企业和国有企业两类,分别进行回归,结果如表5所示。所有数据均进行了标准化处理。

如表5所示,本文从因变量和自变量的滞后5阶开始搜索,通过比较Sargan统计量和Hansen统计量的大小,最终确定,不管是针对民营企业还是针对国有企业的实证方程,合格境外机构持股包括当期(QFII)和滞后一期(QFII(t-1)),而创新绩效则包括滞后一期(IP(t-1))和滞后两期(IP(t-2))。

表5 动态面板数据模型的回归结果

续表5

首先,回归质量。两个方程中,AR(1)的原假设都被拒绝,而AR(2)的原假设都被接受,这说明两个模型的残差不存在相关性,回归质量很好。其次,回归系数。QFII、QFII(t-1)也对IP存在正向作用,在民营企业中,这一作用分别为0.1832和0.1134;在国有企业中,这一作用仅为0.1227和0.0574。前者略高于后者。IP(t-1)、IP(t-2)对企业当前的创新绩效(IP)也存在正向影响:在民营企业的回归中,这一影响分别为0.6348和0.4954;而在国有企业的回归中,这一影响则为0.6286和0.4602,影响程度基本持平。控制变量SIZE、FC都与企业的创新绩效保持正相关,这对两个方程都成立;但是,LEVRAGE、CFR与创新绩效的关系却缺乏显著性;OPR对创新绩效的作用仅限于民营企业,而在国有企业中没有得到证实。此外,Copma与创新绩效的关系,因企业所有权性质的不同而存在差异,民营企业中,两个变量之间呈同向变化关系;而在国有企业中,两个变量呈反向变化关系。

为了进一步验证表5中得到的估计结果,这里用Copmb替换Copma,按照上文所述的方法重新进行System GMM估计,结果如表6。

表6 动态面板数据模型的回归结果

对比表5和表6的回归结果,尽管参数的估计略有差异,但是差异并不大。特别是在关键系数的正负符号和显著性方面,基本一致。首先,QFII、QFII(t-1)对IP有正向影响,在民营企业中影响略大,分别为0.2180和0.1241;在国有企业中影响略低,分别为0.1530和0.0497。其次,不管是民营企业还是国有企业,IP(t-1)、IP(t-2)对IP的影响都为正,前者分别为0.6016和0.4657,后者为0.5977和0.4214。再次,与表5一致地,控制变量SIZE、FC都与企业的创新绩效保持正相关,而LEVRAGE、CFR与创新绩效的关系却缺乏显著性。最后,OPR对创新绩效的作用仍仅限于民营企业,而在国有企业中没有得到证实;Copma与创新绩效的关系,在民营企业中表现为同向变化,而在国有企业中则呈现出反向变化趋势。

五、结论与启示

(一)结论

本文利用沪深A股1659家制造业上市公司2014~2019年的数据,基于动态面板数据模型,同时结合DEA、主成分分析法以及Logit方程等,实证了QFII持股对企业创新绩效的影响,主要结论如下:

结论一,QFII持股不管对民营企业还是国有企业的创新绩效都存在积极作用。一方面,QFII持股可对企业的管理层实施有效地监督,能改善企业的治理结构,对企业的创新行为和创新绩效有促进作用;另一方面,QFII持股对创新风险具有更高的容忍度,能激发管理层将更多的资源用于创新活动。QFII加速了知识和技术的外溢,这极大地促进了企业的创新,提高了创新的绩效。此外,QFII持股对企业创新绩效的影响对不同所有权属性的企业来说表现并不一致。在民营企业中,这一影响更强;在国有企业中,这一影响更弱。这说明,QFII持股对民营企业管理层的监督和治理结构的改善方面,要优于国有企业。

结论二,企业的创新行为还受到创新政策、创新环境,以及创新文化等因素的作用。而无论是创新政策、创新环境,还是创新文化,都具有延续性、承传性,这体现出过去的创新绩效与当前的创新绩效具有相关性、变化一致性。

结论三,QFII持股、企业规模、融资约束都与企业的创新绩效正相关。对于前者,规模大的企业,其在资源、人才等方面都具有优势,而各类资源和人才的集聚为创新绩效的提升创造了可能;对于后者,融资的约束在某种程度上限制了管理层的低效率行为、甚至是无效率行为,迫使管理层将创新资源投入到最需要它们的地方,这客观上有助于创新绩效的改善。

结论四,财务杠杆、现金流量占比对创新绩效的影响不显著。事实上,财务杠杆具有双刃剑效果。高杠杆一方面意味着资源的获得,另一方面也预示着风险的增加,正反两方面的因素势均力敌,所以创新绩效没有明显的提升或者下降。至于现金流量占比,应该说,对于不同企业,其现金投入创新活动的比例千差万别,所以两者之间的联系并不紧密。

结论五,营业利润率对创新绩效的作用仅限于民营企业,而在国有企业中没有得到证实。这很大程度上是由于国有企业的垄断地位削弱了利润与创新之间的联系;股权集中度与创新绩效的关系在民营企业中表现为同向变化,而在国有企业中呈现出反向变化,这主要是因为民营企业的委托代理问题较少,股权的集中使得民营企业的创新决策效率化;而国有企业面临的委托代理问题较多,道德风险陡增,不利于管理层制定创新政策。

(二)启示

启示一,政府应加快完善金融市场体系,建立健全法律法规,对机构投资者行为进行统一监督管理。同时,政府必须适当放宽对机构投资者资金投资方向的限制,以促进机构投资者健康、有序发展,并在降低公司管理经营成本,提高创新绩效和提高公司经营业绩方面发挥积极作用。此外,国家还应重视创新研发,尤其是政府可以鼓励和引导公司通过保护专利技术和实施新产品开发补贴等政策来增加对研发和创新的投资,使其认识到技术创新的好处,营造良好的创新氛围和外部创新条件,并引领自助创新浪潮。

启示二,上市企业应制定针对境外机构投资者的具体激励机制,给予他们一定的剩余控制权和剩余索取权。在股权投资方面,应尝试各种形式的交易,例如股票互换和交叉持股等方式,以增加境外机构投资者股票投资方法的灵活性和战略合作的稳定性。此外,为确保技术创新的有效开展,上市企业应重视创新,并从长远角度看待创新活动,管理层应避免目光短浅的行为,建立专门的研发创新资金,以丰厚的待遇吸引优秀专业人才,与上下游上市企业进行合作创新等,增加对创新研发的人力和资本投资,提高上市企业核心竞争力,确保上市企业在激烈的竞争中拥有相对的优势。

启示三,境外机构投资者自身应完善内部机制,解决“双重代理”问题。机构投资者作为利益相关者,应利用自身的专业优势为公司的发展提供建议和意见,并共同协作以实现双方利益最大化。境外机构投资者还应监督公司的研发创新过程,着眼于长期利益,并提高公司创新绩效。此外,境外机构投资者应适当改变投资观念,转变为稳定的机构投资者,降低自身投机行为,参与公司的管理并与上市企业共享利益和风险,建立命运共同体。

注释:

[1] 徐达实、徐幼民:《论技术创新驱动经济发展效率决定的国家经济状态》,《财经理论与实践》2018年第6期。

[2] 张根明、邓诗雅:《合格境外机构投资者持股对企业绩效的影响机理研究》,《财会通讯》2019年第12期。

[3] Grossmans J., Hart O. D.,“An analysis of the principal-agent problem ”,Econometrica,vol.51,no.1(1983),pp.7-45.

[4] Bertrand M., S. Mullainathan,“Enjoying the Quiet Life? Corporate Governance and Managerial Preferences”,JournalofPoliticalEconomy, vol.111,no.5(2003),pp.1043-1075.

[5] 熊凯军:《对华反倾销、反补贴与企业创新——基于我国上市制造业企业专利数据的实证分析》,《中国流通经济》2020年第10期。

[6] Gillan S.L., L.T. Starks,“Corporate Governance Proposals and Shareholder Activism: The Role of Institutional Investors”,JournalofFinancialEconomics, vol.57,no.2(2000),pp.275-305.

[7][8] Aggarwal R., I. Erel, M. Ferreira, P. Matos, “Does Governance Travel Around the World? Evidence from Institutional Investors”,JournalofFinancialEconomics, vol.100,no.1(2011),pp. 154-181.

[9] Ederer F., G. Manso,“Is Pay for Performance Detrimental to Innovation?”,ManagementScience, vol.59,no.7(2013),pp.1496-1513.

[10] Hoang Luong, Fariborz Moshirian, Lily Nguyen,Xuan Tian, Bohui Zhang,“How Do Foreign Institutional Investors Enhance Firm Innovation?”,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis, vol.52,no.4(2017),pp.1449-1490.

[11] Ma M.,“Economic Links and the Spillover Effect of Earnings Quality on Market Risk”,TheAccountingReview, vol.92,no.6(2017),pp.213-245.

[12] Chen E., Gavious I., Lev B.,“The Positive Externalities of IFRS R&D Capitalization Enhanced Voluntary Disclosure”,ReviewofAccountingStudies,vol.22,no.2(2017),pp. 677- 714.

[13] Jan Bena,Miguel A. Ferreira,Pedro Matos,Pedro Pires,“Are foreign investors locusts? The long-term effects of foreign institutional ownership”,JournalofFinancialEconomics, vol.126,no.1(2017),pp.231-234.

[14] 邓桂璐:《QFII制度改革与上市公司融资约束的实证研究》,《西部金融》2020年第3期。

[15] 郑春美、朱丽君:《QFII对创新投入及企业价值的影响》,《科技进步与对策》2019年第5期。

[16] Arellano M., S. Bond,“Some tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation”,TheReviewofEconomicsStudies, vol.58,no.2(1991),pp. 277-297.

[17] Richard Blundell,Stephen Bond,“Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”,JournalofEconometrics,vol.87,no.1(1998),pp.115-143.

[18] Eberhart A., W. Maxwell, A.Siddique,“A reexamination of the tradeoff between the future benefit and riskiness of R&D increase”,JournalofAccountingResearch,vol.46,no.1(2008),pp. 27-52.

[19] Pandit S., C. E. Wasley, T. Zach,“The effect of research and development (R&D) Inputs and outputs on the relation between the uncertainty of future operating performance and R&D expenditures”,JournalofAccounting,Auditing&Finance,vol.26,no.1(2011),pp. 21-144.

[20] 肖仁桥、钱 丽、陈忠卫:《中国高技术产业创新效率及其影响因素研究》,《管理科学》2012年第5期。

[21] 左晶晶、唐跃军、眭 悦:《第二类代理问题、大股东制衡与公司创新投资》,《财经研究》2013年第 4期。

[22] 张 杰:《知识产权保护、研发投入与企业利润》,《中国人民大学学报》2012年第5期。