从符号学视角看杜贝莱和马致远的情感认同

王天骄

引 言

《如尤利西斯那般幸福》(Happywho,likeUlysses)是文艺复兴时期法国著名诗人若阿香·杜贝莱(Joachim Du Bellay)的代表作,作者在这首十四行诗中抒发了自己的人文主义情怀,同时也表达了对法兰西民族语言和文学的捍卫。《天净沙·秋思》为元代剧作家马致远创作的家喻户晓的小令,享有“秋思之祖,元曲第一”的美誉。这两个典型的诗歌文本虽然来自不同的国度,产生的年代也相差近两个世纪,相互之间可以说不存在直接关联或影响,然而它们在主题思想方面却呈现出类同现象。有鉴于此,借用巴黎符号学学派代表人物格雷马斯(A. J. Greimas)的叙述符号学(semiotics)理论,并依据比较文学“平行研究”的思路,对两个诗歌文本进行对比分析。符号学的描述可以显示出两文本在形象和叙述层面的共同之处,同时也能看出东西方诗人在文本编织方面的不同特点。

形象和情感编码

远足的人都如同尤利西斯那般幸福

亦如采摘到金羊毛的那位英雄一样深谙其中之乐趣

……(普洛坎,等,2002:17)

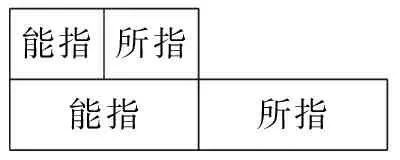

《如尤利西斯那般幸福》(下文简称杜诗)开篇就呈现了尤利西斯(Ulysse)和伊阿宋(Jason)这两位古希腊英雄的形象(figure),它们由“尤利西斯” “伊阿宋”这两个词位(lexeme)分别与“参加特洛伊战争,历经磨难返乡的勇士”“克服艰难险阻,不远万里寻回金羊毛的斗士”这两个义位(sememe)结合而成。《天净沙·秋思》(下文简称马诗)也刻画了一系列的形象:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳和断肠人。马致远似乎并不是在创作一首元曲,而是用妙笔勾勒出一幅写意的中国画,“城郊残阳图”是它的词位,其义位可以说是“水墨、线条、明暗和色彩等要素组合而成的实体”。词位和义位的结合原本具有任意性,然而在两位诗人的笔下,普通的语言符号具备其特殊性,因为作家在创作时,往往“通过赋予任意结合的符号一定的动机,来传播更为复杂的信息”(怀宇,2019:47),这样才更利于表情达意。法国符号学家罗兰·巴特(Roland Barthes)对此进行了研究,假定由能指和所指任意构成的符号本身成为另一个符号的能指部分,那么符号二则成为符号一的延伸:

能指所指能指所指

如上图所示,第一行是符号一,也被称为第一系统符号;第二行是符号二,亦被称为第二系统符号。丹麦语言学家叶尔姆斯列夫(L. Hjelmslev)把这种现象称作内涵符号学(connotative semiotics),第一系统符号构成了外延层面(plane of denotation),第二系统符号(由第一系统引申而成)构成了内涵层面(plane of connotation)(Barthes, 1964: 114)。其中,第二系统的符号即“被赋予了动机”的符号,文学作品,尤其是诗歌,大都由这类符号所构成,从而最大限度地体现作家的意识活动。由此可见,杜诗提到的两个英雄形象仅仅是第一系统符号,它们被重新编码,转化为第二系统符号的能指,对应的所指是两位英雄身上体现的古希腊罗马文化及人文主义精神。同理,当马致远用凄凉动人的秋郊夕照图表现旅人凄苦的心境时,原本属于第一系统符号的中国画也成为第二系统符号的能指部分。

除了人物形象,杜诗还精心刻画出一批景观形象:

比起张扬的罗马宫殿

我更依恋祖先修葺的茅舍

比起跋扈的大理石

我更青睐那细腻的石板瓦

相较罗马的台伯河

我更热爱高卢的卢瓦尔

比起巴拉丁的山丘

我更钟情于小巧的里雷村

与其暴戾的海边狂风

倒不如那体贴的安茹柔风(普洛坎,等,2002:17)

这些景观形象可以被分为两组,第一组:宫殿、大理石、台伯河、巴拉丁山丘和海滨狂风。仔细分析的话,它们具备一些共同的特征:都属于罗马的景观。宫殿是飞扬跋扈的,只剩下残砖断瓦;大理石坚硬而又冷漠,河流和山峦冷峻又陌生;远海吹来的是暴虐、刺骨的寒风。简言之,罗马旧地的景观如此破败和颓废,完全失去了古希腊的人文关怀。这些共同的成分或特征构成了诸要素之间的“同位素性”(isotopy),它是“同一种类型的意指元素不断重复的结果”(Hénault, 2012: 54)。同时,上述景观形象有效结合在一起,像电影画面一般,先后映入读者的眼帘。这便是文本的“形象化过程”(figurative process),即文本的多个艺术形象相互联系,互为补充,按照线性原则组合成一个形象的网络。

景观形象的出现体现出语言符号在诗歌作品中的排列特点,瑞士语言学家索绪尔(F. D. Saussure)认为,人类的言语机能主要体现在两大层面,“每个层面都具有各自的价值,分别对应两种不同形式的思维活动”(Barthes, 1964: 114)。第一个层面是横向的组合层面,即符号像语链一样,按照线性的、不可逆转的原则结合在一起。组合轴上的任何两个要素都不可能同时出现,而只能先后起作用,组合轴上的要素“通过与它前后要素的对比来体现其价值”(Barthes, 1964: 115)。因此,“对组合轴进行分析,其任务是切分”(Barthes, 1964: 115),也就是把同一个组合段上的不同要素区分开来。索绪尔区分出的另一个重要层面是纵向的聚合轴,相互之间具有某些共同成分的诸要素聚集在这个轴线上。与组合轴不同的是,“聚合轴的分析活动是分类”(Barthes, 1964: 114),即对众多的要素进行分门别类。显然,杜贝莱创作的这一组景观形象是排列在聚合轴上,是这个轴线上的类义素(classeme)。然而,在杜贝莱的精心安排下,这些线性排列的符号同时也具备了组合轴的性质。

杜诗的第二组景观形象为:茅舍、石板瓦、卢瓦尔河、里雷村以及安茹的柔风。这些形象也构成一个网络,是另一个“形象化过程”,同样蕴含“同位素性”:它们均为故乡的一草一木,低调而朴素。茅屋是亲人所建,因而熟悉又亲切;石板瓦精致而细腻,与广袤的田野相称,尽显优雅本色;卢瓦尔河是哺育自己的母亲河,她总是敞开温暖的怀抱,时刻迎接远方的游子;安茹的村落小巧玲珑,不时吹来柔美和煦的微风,让人心旷神怡。显然,这一组形象和前一组类似,兼具聚合轴和组合轴的性质。作者将自己的情感判断凝结于两组形象的对比之中,在赞美和依恋故乡的同时,也把笔当作武器,鞭挞和嘲讽丧失人文主义的意大利。

那么,马诗是否存在此类现象呢?答案显然是肯定的:

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。(陈国林,2012:200)

马致远笔下的十一个形象也呈现出语链的特征,它们排列在组合轴上,而这幅“城郊残阳图”便是这些形象组合而成的意指系统(significaiton)。从词位角度看,这首小令基本上是由名词性词组构成,言简而意丰。这里的名词组句,显然就是诸多符号在组合轴上有效地排列,即并列式意象组合。这些形象之间有无共同成分呢?仔细来看,它们似乎都透露出一种“悲凉”的氛围,就连其中一些单个的字眼,如“枯”“老”“昏”“古”“西”“瘦”“断”等都蕴含着无限凄凉悲苦的色调。作者赋予这些形象共同的表意功能,从而使得它们兼具组合轴和聚合轴的特征。不难看出,在形象编码方面,马诗和杜诗的手法颇为类似。

诗歌形象同时具备聚合轴和组合轴的特征,俄裔美籍符号学家罗曼·雅各布逊(Roman Jacobson)对此有过精彩的论述:“诗学功能把选择轴的等值原则投射到组合轴上”(Jacobson, 1963: 220)。“诗学功能”是雅各布逊语言学思想中的重要概念,它指的是“交际活动指向讯息(message)本身,或者讯息发送的目的集中于提炼自己的某种特殊形式”(Jacobson, 1963: 218)。譬如诗歌,作者(发送者)想要给读者(接收者)传递的不仅仅是字里行间中透露的情感,还有诗歌的音位、韵律、句法和隐喻等,即诗歌文本本身的结构形式,它已经成为讯息的一部分。可以说,诗学功能使得“语言的艺术集对象和讯息为一体,讯息由此而得到了加强”(怀宇,2019:47)。正如前文所分析,聚合轴上的诸要素之间存在某些共同的成分,即符号间的等值成分,当它们排列在语链上,相互之间呈现出对比功能时,选择轴上的等值性就被投放到横向的组合轴上了。在诗歌文本中,等值原则体现为“音素、重音、节律、词、语法结构的重复和复现”(Fayolle, 1978: 216),要分析这类文本,就需要“尽可能详尽地开列出一个包括语音、音位、格律、句法,还有语义复现的单子”(Fayolle, 1978: 216)。

叙述策略及“模态”表现

符号学上所指的叙述,是“文本中先后呈现的状态(state)及其相互转化(transformation)的现象,这是文本意义得以产生的根源”(Groupe d’Entrevernes, 1979: 14)。对文本进行叙述分析,就要理清其中的状态陈述(utterance of state)和作为陈述(utterance of doing)。杜诗中,前往意大利的作者看到一片破败的罗马残垣,人文主义热情顿时被浇了一盆冷水,这种情感状态借助于诗歌开篇的两位古希腊英雄显现出来。尤利西斯和伊阿宋象征着人文主义,他们于作品中的“在场”(presence),恰恰对应现实中的“缺位”(absence),他们所散发出的人文主义气质在杜贝莱眼中的意大利是看不到的。所以,“缺位”便暗示作者内心的沮丧。不妨假设杜贝莱为主体S,他的人文主义理想为价值对象O,由此得出一个重要的“状态陈述”,即主体和价值对象析取,用数学式表示为:S∪O。

杜诗以主体和价值对象的析取状态开始,随着叙述的进一步发展,作者的失落之情逐渐转化为对故乡的眷恋,这可以看作是析取状态的持续,最终作者把自己的心绪诉诸笔端,于字里行间讽刺了罗马的残垣断壁,并且赞美了淳朴的故乡风情。人生失意之时,内心似乎总会燃起思乡的烈火,古今中外概莫如是,杜贝莱自然也不例外。此时,里雷河畔的故乡已成为作者的感情归宿,在一定程度上弥补了他内心的那份失落。此时主体与价值对象已经由原来的析取转变为合取,这一转化过程可以由下面函数式表示出来:

F[(S∪O)→(S ∩O)]

其中,F表示函数关系,[]代表“作为陈述”,()代表“状态陈述”,→代表“作为功能”。这个函数式表明的是:通过创作这首十四行诗,作者内心的情愫得到了抒怀,实现了主体和价值对象由析取到合取的转变。

值得一提的是,杜贝莱的创作经历和中国古代“诗言志,词抒情”的传统有相似之处。历代文人往往无力改变没落的现实,被迫回归书斋,把对现实的不满抒发于纸面,求得内心的舒缓。一言以蔽之,诗歌从根本上来说,表达的是作者的心灵。马致远在创作《天净沙·秋思》时也经历了类似的心路历程,他看似无意,可实际上早已把自己的志向融化在作品的形象中,情动于中而形于言,情志并茂,相辅相成。再者,不论是法国的杜贝莱还是中国的马致远,他们都只是在创作中“虚幻”地实现了自己内心的抱负,因为现实并没有因创作而改变。所以,从符号学上讲,诗人最终实现的是主体与价值对象虚幻的合取。

对文本叙述结构的探讨少不了模态的参与。模态(modality)是格雷玛斯(A. J. Greimas)在其著作《论意义》(Dusens)中提出的重要概念,它指的是“改变一个陈述之谓语的东西”(Greimas、Courtés, 1993: 230)。换言之,“模态”改变的是主体的行为方式和态度,它往往由表示情态的动词(或词组)来承担,主要为:“想要”(wanting)、“应该”(having to do or to be)、“能够”(Being able to do or to be)、“懂得”(knowing)和“相信”(believing)。它们被称为模态动词(或词组),其肯定或否定形式会根据不同的情况来结合,从而满足各种陈述活动和情感表达的需要。

杜诗中的“模态表现”反映出作者的情感经历,首先呈现在读者面前的模态是“想要”,内心洋溢着人文主义热情,远赴意大利,这表明作者“想要”在罗马故地寻找他所期冀的人文主义气息。作者的行为还暗示出,他认定在意大利“应该”能感受到强劲的人文主义之风,因为西欧的人文主义思潮正是发端于人们对古希腊罗马文化的重新发掘和领会。因此,从符号学上讲,作者内心的人文主义理想可以看作是“想要”和“应该”这两种模态结合而成的“意义效果”(effect of meaning)。

好景不长,作者因破败不堪的罗马废墟认识到自己的人文主义理想已告落空,这表明他具备一定的“懂得”能力,这种“懂得”的模态通常表现为主体对价值对象的解释能力。当一片废墟映入作者眼帘时,盘绕在内心的是一堆负面的情绪,这促使他对这一切都做了负面的解释和评价。作者早年在大学攻读法律,钻研过拉丁文,加入过“七星诗社”,结识著名诗人龙沙(Pierre de Ronsard)。长期的人文熏陶和学识积累让他意识到,意大利已经无法响应自己的人文主义理想。此时作者内心已经充斥着“遗憾”。用模态来分析,“遗憾”是主体“想要”与价值对象合取,同时还认为二者“应该”合取,然而最终却无法合取的表现。由此可见,“遗憾”这种情感所强化的是主体与价值对象的析取状态。

最后,作者借文字来弥补理想破灭带来的情感缺失:

唉,然而我何时才能再次望见我那炊烟袅袅的村庄

什么时节才能与我家的小院重逢

她对于我而言胜过天堂

……(普洛坎,等,2002:17)

诗文中,感叹词“唉”、疑问词“何时”“什么时节”都在暗示,作者“想要”为自己的情感寻找一个归宿。“她对于我而言胜过天堂”这一句表明,在潜意识里,他“相信”故土“应该”而且“能够”为自己提供庇护的港湾。在诗歌的最后两小节,作者多次使用“比起……更喜欢……”(prefer...to...)的句式,显然是褒扬故乡的草木,贬低“罗马故土”幌子下的虚伪。可见,作者不仅“懂得”对自己的所见所感进行分析和判断,更“懂得”将胸中的不满抒发于纸卷,传播大众,从而求得内心的一丝满足。“满足”这种内心的情感可以被确定为主体“想要”与价值对象合取,“相信”自己“能够”与之合取,并且“懂得”如何与之合取。因此,“满足”这种情感是由“想要”“相信”“能够”以及“懂得”这四个模态组合而成的另一个“意义效果”。杜诗已然成为主体与价值对象虚幻合取的场所,它使作者的心境达到虚幻的“惬意”(euphoria)状态,也就是人们常说的“精神上的自我满足”。

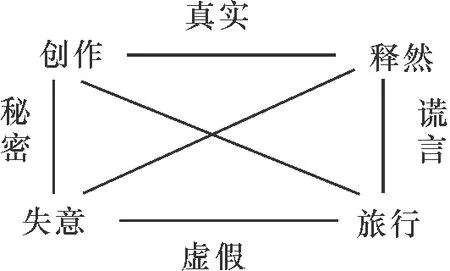

综上所述,《如尤利西斯那般幸福》的叙述轴线分为两大部分:旅行与创作。可以仿照格雷玛斯的做法,为其建立下图所示的“符号学矩阵”(semiotic square):

如上所示,矩阵对角线的两极呈现出相反的状态(旅行和创作、失意和释然)。结合前面对杜诗叙述结构的分析,可以对矩阵做如下的描述:起初,诗人杜贝莱远赴罗马故土,希望进行一次人文之旅,然而现实之残缺不免使其内心产生了深深的失意,作者的人文主义理想似乎也显得极为“虚假”(false)。随后,他选择“创作”,作为对现实的有力抨击,自己的人文主义情怀在这个过程中得到“释然”。此时,作者向世人展示的是一个“真实”(true)的人文主义斗士形象。另一方面,意大利破败的现实无法给人们提供人文主义的精神食粮,空有“罗马故土”之虚名,名不符其实,这显然是一种“谎言”(lie)。而作者将内心的“秘密”(secret)情感吐露了出来,便带来了这首著名的十四行诗。

相对应的,马诗究竟要向读者传达什么样的深层语义呢?据史料记载,戏曲家马致远年轻时意气风发,立志求取功名。无奈的是,他生活在元朝末年,此时的元朝统治阶级实行民族高压政策,排斥汉人,遂造成作家一生漂泊异乡,穷困潦倒,郁郁不得志。如把作者看作行为主体的话,那么他眼中的功名则成为价值对象;他渴望求取功名,即主体“想要”与价值对象合取。然而在现实中,二者却无法合取,造成了作者心中深深的惆怅之情。因此,可以认为,马致远的惆怅之情同样是主体和价值对象析取的一种表现形式。

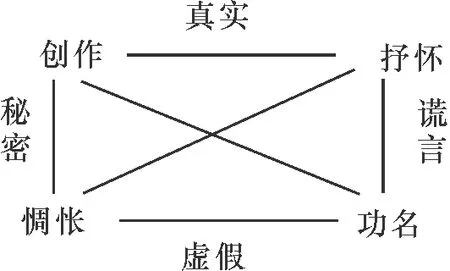

因为政治上的冷淡或者失落,诗人渴望诗歌的独立性能具有代替外在价值的内在价值,从而缓解他们内心的孤独和落寞(李国辉, 2020: 48-49)。马致远求取功名无门、四处漂泊、居无定所,这一点和杜贝莱追寻人文主义无果、愤然返乡的经历相类似,效仿上面的做法,同样用符号学矩阵的形式将其表示如下:

矩阵的内层仍然根据具体的语境来确认,起初作者一心追求功名,渴望建功立业,报效朝廷,光宗耀祖。不过,元朝统治阶层不给他这个机会,致使他怀才不遇,从而心怀惆怅,满腹才华得不到认可,其才子的名声和身份也因此变成“虚假”。作者只得漂泊辗转,或许会返乡,但绝不是荣归故里,光耀门楣;抑或是隐居,但也绝不是“采菊东篱下,悠然见南山”。此时的马致远和杜贝莱一样,面前只有一条路,即通过创作来抒发内心的情怀。另一方面,元朝统治者在进入中原的时候,也曾打着民族怀柔的旗号,还试图诱降南宋名臣文天祥。然而,攫取了统治权之后,他们却实行了民族压迫政策,排挤汉人知识分子。因此,元朝统治者的做法可以看作是“谎言”。作者对元朝统治者充满了愤恨和不满,当他选择隐忍的时候,这一切只能是藏在他心中的“秘密”而已,然而他最终选择拍案而起,针砭时弊,将愤懑宣泄于这首小令,足见作者才华横溢,是“真实”的青年才俊。

文本结构之差异

通过上文的分析,可以认识到,符号学可以将文学文本中的叙述以及作者的情感脉络模态化,并借助于几何图形直观地展现出来(比如上文的符号学矩阵)。诗歌原本属于时间艺术,此时却转化为一门空间的造型(plasticity)艺术(Guillaume, 2014: 36)。同时,虽然从形象塑造到情感寄托,从叙述策略到主题思想,杜诗和马诗都呈现出一系列的相似之处;然而,植根于不同文化背景下的两首诗歌也表现出不同的美学价值和认知功能,展示出不同的内在结构,给读者带来了风格迥异的感官效果。

首先,杜诗给人一种不断循环重复的感觉。“循环重复”(recurrence)是“组合系统内部某种语言单位的反复重申,每一次重申都可以被识别出来。这种现象反映出话语-陈述组织机制的规则性”(Greimas & Courtés, 1993: 308),前文所提到的同位素性便是一定数量的义素范畴循环重复的结果。“远足的人都如同尤利西斯那般幸福”,前面已经分析,这句诗实际上是一个状态陈述:作者(主体)和人文主义精神(价值对象)析取。而紧接下来的第二句“亦如采摘到金羊毛的那位英雄一样深谙其中之乐趣”是与前者意指相同的另一个状态陈述,属性相同的状态陈述再次被重复,由此这首十四行诗回旋的结构初现端倪。再往下,“比起……更……”“相较……更……”和“与其……倒不如……”等法文句式的多次出现,使得语音、语词和节律等不断复现,而罗马旧地和故乡的景观形象交替出现,也使得全诗讽刺意大利、赞美故乡的语义不断重现。循环重复的结果,是陈述活动逐步模态化,进一步推动模态话语层次的构建。作者反复直抒胸臆,用先抑后扬的句式把“意大利不如自己的故乡”这样的态度直接表达了出来,给作品增添了更多吟唱的色彩,使语言符号转变为一种音乐符号,即言语产生听觉图像(acoustic image),这就是通感的效应。作者的情感在循环往复的唱和中渐渐达到高潮,全诗便形成了回旋曲式的,不断旋转上升的垂直型结构(uprightness)。

如果说杜诗是一首回旋曲的话,那么马诗又呈现出怎样的文本结构呢?上文提到,马致远描绘出一幅晚秋的“城郊残阳图”,由十一个形象所构成:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳和断肠人。这表明,从一开始,这首元曲就显示出空间化的文本特征,而这种空间特征在杜贝莱的笔下体现的并不明显。文本的空间化(spatialization)是建立话语结构的一种手段,可以从语用和认知两个维度去理解。在语用维度上,它往往包含脱离(disengagement)和接合(engagement)两种操作,前者是陈述者将一种或多或少独立的空间组织投放到自己之外(out of oneself);后者正好相反,是将这种空间组织应用到陈述-话语之中。当马致远绘制这幅“秋郊夕照图”的时候,实际上就已经转变为话语的陈述者,开始实施“脱离”操作了:首先是空间脱离(spatial disengagment),即营造一种非此(not here),使陈述者与陈述活动的发生场所脱离开来。陈述者借用这幅国画来实施状态陈述,画面显然是一个独立的陈述空间,使作者能够以旁观者的身份来进行叙述。这样一来,又引发了第二种类型的脱离——行为者脱离(actantial disengagment),也就是在陈述中投射一种非我(not me),将陈述者和陈述活动本身剥离开来。换言之,作者似乎要把自己打造成一个“局外人”,自由地诉说“他者的故事”。然而他真的可以从陈述活动中脱身,超然于物外吗?国画展开至最后,旅人赫然在目,将上述幻象完全打破。因为脱离操作之后紧跟着接合操作,作者早已被卷入话语陈述之中,从而建构出一种“内心话语”(inter discourse)。读者恍然大悟,画面底端的所谓“断肠人”正是作者本人的写照,而这首小令也正是作者内心的独白。所以,在上面的陈述活动中,接合操作是隐性的,乍一看并不存在,然而这种隐性接合却为读者带来了“人在图画中”的意义效果。

另一方面,从认知的角度讲,空间化能够为主体和对象间的认知关系,也就是为状态陈述赋予空间特性。马诗全篇可以被视为一个状态陈述,即主体(作者)和价值对象(官位)析取。那么,这种状态陈述怎样被表现呢?作者将多个极具空间特性的“表达之实质(substances of the expression)”(Greimas & Courtés, 1993: 368)串联起来:首先是色调,十一个形象均可以使人联想到冷色:枯藤、老树和昏鸦似乎是灰黑色的,小桥、流水、人家是暗青色或黑色,古道、西风和瘦马也是暗绿色或灰色,连唯一的夕阳也只是残留了那么一丁点的暖色。其次是音调,读者可能会心生疑窦,看似漠然的画面中竟也会蕴含音符?事实上,声音符号的确参与其中,它们是秋风瑟瑟,枯叶败落,流水黯淡,乌鸦哀鸣和旅人悲叹,然而这些音符都只是作品在写意,并未直接将它们宣泄出来,只是让“冷”的色调和“哀”的音调相得益彰,形成多层次的话语效果。最后,这十一个形象,前九个被分成三组:枯藤、老树和昏鸦是第一组,顺序是由下及上;小桥、流水、人家是第二组,按照由远到近的顺序排列;最后一组是古道、西风和瘦马,很明显正好和第二组相反,作者的目光是由近及远。最后,徐徐下落的夕阳和浪迹天涯的游子是压轴的点睛之笔。可以看出,这幅国画并不是一下子呈现于读者面前的,它似乎更是一幅画卷,徐徐展开,让画面中的形象依次映入眼帘。这种空间布局与回旋曲式的垂直性结构形成鲜明对比,它在水平轴(horizontal)上决定语义的投放,带来视觉和听觉上的多维体验。

中法两大诗人,一位“作画”,另一位在“作曲”。西方字母文字的功能价值更易于体现在其听觉效果上,诗歌是用来歌唱的,它是音乐的、话语的,情感的表达需要直抒胸臆,开门见山。相比之下,汉民族语言文字的诗性之美似乎更倾向于突出其视觉效果,此时无声胜有声。于是,马诗含蓄了很多,全文无一“秋”字却尽是秋,了然不见“恨”字却尽道恨。“含蓄”不仅仅是一种创作价值观,它更是一种符号的编码手段,意味着编码更为复杂和丰富,所传达的讯息也更为隐秘。对上述两文本的内在结构的分析似乎验证了这一论断,然而符号学描述同时显示,西方文字在听觉效果之外,也赋予诗歌其他的感官特征,即文字营造的视觉隐义,只不过这种视觉形式是依赖于听觉而存在的。此外,中国古典诗歌也并不单纯地把图像奉为圭臬,反而努力避免为图像而图像的做法,防止诗集沦为图册。中国诗人深谙图像运用之道,讲究意境的锻造,其关键在于情、景的妙合。古典诗人虽不直接表达内心的情感,却十分擅长利用景物图像将其视像化,一切景语皆情语也。对图像符号的娴熟运用引发了通感和象征的效果,让读者间接捕捉到听觉符号。由此可见,东西方的诗人尽管相隔千山万水,接受不同文化的熏陶,但是在诗歌创作的过程中,都不可避免地徜徉于文本、音乐和图像所构成的虚构空间之中。法国的回旋曲也好,中国的画卷也罢,承载的都是诗人那执拗的心灵。

结 语

比较文学中的“平行研究”可以说是一种求同存异的研究,一方面考察相互间没有必然关联的作品间相似之处,以便发现共同性;另一方面也比较不同的文化和文学体系,突出不同作品的差异。借助于这种思路,才得以对上述两篇诗作进行符号学的比较分析。可以看出,无论是杜诗还是马诗,作者都对内心的失意进行艺术编码,投射于色彩斑斓的人物或景观形象,进而对所处时代的现实和理想进行深刻的美学思考。然而两文本结构的差异也不容忽视,“这是由于说话人(作者)和听话人(读者)的认知结构、认知相关性在相当大的程度上决定了语言符号化的过程和结果”(赵亮,2015:106),两位作者编码的程度因此有所不同,导致文本符号展示出不同的层级,层级越高,编码就越复杂,反之亦然。因此,通过对上述两文本的对比分析,或许可以做如下的总结:与西方诗歌相比,中国传统诗曲更注重婉转、曲言、隐喻等表现手法,崇尚“曲径通幽”的含蓄之美。中国诗人更擅长把自己的情愫隐藏于复杂而巧妙的符号系统之中,而采用空间符号则是其明显特征和技巧之一。因而,现代符号学理论尽管孕育在西方,但仍可以“拿来”对中国传统的诗歌作品进行解码和描述,成为阐释中国传统文化的有效工具。