美国自传体漫画:一个新兴的学术热点

马骧

引 言

漫画(comics)是当代美国社会中重要的通俗文化产品,虽难以跻身高雅文化之列,然而它传播广泛,影响巨大,在过去的近一个世纪里显示出了强大的生命力和不断演化的多样性。在阅读活动被视听娱乐挤向边缘的今天,漫画在美国却吸引着更多的读者,其独特的叙事法和图文并茂的特性也引发许多有意义的严肃评论。在漫画的各种体裁中,自传类获得的声誉几乎是最高的,一些优秀作品在公众眼中和学术界都已成为文学正典。本文将在美国漫画发展史的背景下,介绍自传体漫画中的经典作品及其相关研究话题,或为中国学者和漫画爱好者提供有益的借鉴。

漫画的发展简史和地位变化

在美国,漫画一词有着宽泛的内涵,包括美国19世纪90年代出现的报刊连环漫画(comic strip)、20世纪30年代兴起的漫画书(comic book)、20世纪70年代开始被称为“图像小说”(graphic novel)的作品。将这三个名称的出现过程梳理清楚,就可以得到一个关于美国漫画发展的简史。

连环漫画的起源要追溯到19世纪末,当时英国的单幅幽默讽刺画(cartoon)经常刊登在《笨拙周刊》(Punch)等杂志上,大受欢迎,引起美国报刊杂志的模仿,并出现多幅连环形式的漫画(Chute, 2017: 6-9)。正因为最初刊登在报纸上的漫画追求幽默逗趣,才以“comic weeklies”或“funny pages”为名,简称“comics”或“funnies”(Chute, 2017: 8)。当时最受欢迎的《黄孩子》(TheYellowKid)、《梦乡的小尼莫》(LittleNemoinSlumber-land)等都是针对儿童读者的作品。1930年后,成功的连载漫画被单独挑出,结集成册(comic book),大多是32页一册,在报刊亭发售(Chute, 2008: 453)。1938年,《动作漫画》(ActionComics)第一期推出了超人的故事,开启了美国漫画书的黄金年代(Chute, 2017: 11)。此后出现大量跟风的竞争者,蝙蝠侠、神奇四侠、美国队长等超级英雄问世,吸引了广大幻想拥有超能力的青少年们,美国漫画工业也开始了批量流水线制作。二战结束后,曾经以拳打希特勒的造型亮相的美国队长和其他超级英雄们风头稍减,而犯罪题材的漫画在1948年前后激增。这引起了社会大众的担忧。1954年,在国会关于青少年犯罪的听证会最终判定:漫画书给美国儿童提供了充满犯罪、恐怖、暴力的有害内容,应该立即停止危害。漫画杂志出版商联合会(ACMP)旋即颁布了行业审查准则(comics code),禁止漫画中出现任何恐怖、血腥、堕落、色情、施虐的场景(Duncan, et al, 2015:12-26)。这样一来,漫画读者减少,许多创作者被迫转行,没有转行的则在创作上束手束脚,漫画书的黄金时代结束了。

从上述发展历程可见,漫画是在电视机普及之前美国儿童的主要娱乐方式,不是面向成年人的严肃读物。但随后,嬉皮时代的一场地下漫画运动,却让漫画突破青少年读物的局限,可以表现成人世界的内容。20世纪60年代以克朗姆(Robert Crumb)为代表、以旧金山为大本营的年轻艺术家们开始创作内容更激进、表达更自由的地下漫画,其表现题材和手法都是对漫画准则的有意反抗,他们不依靠漫画店发售作品,而是独立印刷、私下售卖(Duncan, et al., 2015: 41)。这场漫画革命被称为“Comix Movement”,名称中的“x”也暗示了其藐视准则、少儿不宜的属性。这类漫画大胆表达自由派政治观点,挑战权威偶像,公然打破社会禁忌,因此常常充满低俗内容,但也同时迸发出勃勃生机(Chute, 2017: 13-14)。美国当代自传体漫画的开山之作,就是贾斯汀·格林(Justin Green)在这一运动中创作的《宾基·布朗见圣母》(BinkyBrownMeetstheHolyVirginMary),该作品直言不讳自己最私密、最痛苦、最难堪的少年经历,用大胆的画面来展现主人公在性意识觉醒、宗教负罪感与强迫症的作用下对整个世界产生的幻觉,把主观想象与客观景象完全糅合在一起,虽然给人亵渎宗教的不良印象,但同时在创作上开拓了一片新天地,显示出漫画在描绘超级英雄和搞笑讽刺以外的另一种可能性——真诚袒露内心创伤(Green, 1972)。

漫画大师威尔·埃斯纳(Will Eisner)1978年出版的《与神的契约》(AContractwithGod)是第一部自称“图像小说”(Graphic Novel)的漫画作品。很多漫画家认为这一称谓装腔作势,仿佛要和文学地位较高的小说扯上关系,但它确实体现了漫画逐渐被社会大众接纳的趋势。借着这个更体面的称呼,漫画作品得到更多主流出版社和书店的接纳(Chute, 2017: 16-20)。“图像小说”大多脱离报连载形式,不再是朝生夕死的一次性用品,因此越来越多的漫画家们开始认真对待创作,希望留下有持久价值的作品。

1986年是美国漫画发展历史上的转折点,三部有划时代意义的作品横空出世:《鼠族》(Maus)、《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》(Batman:TheDarkKnightReturns)、《守望者》(Watchmen)。其中,《鼠族》表现了二战时期的犹太人大屠杀,后两部作品表现的是超级英雄的内心挣扎和困境,颠覆了传统的超级英雄神话。这标志着主流漫画能表现的题材大大丰富,从此大众接受了漫画不再只是青少年读物的定位变化,意识到漫画可以面向成年读者,展示复杂人性。尤其是有着纪实文学意义的《鼠族》,获得1992年普利策奖,商业和口碑双丰收,漫画开始“出圈”,即突破漫画发烧友的小圈子,而进入更多严肃读者的视野。一些学者认为,在将漫画地位提升到严肃学术研究对象的道路上,《鼠族》的功劳大于其他任何漫画作品(Meskin & Cook, 2014: XXV)。

曾被视为毒害儿童心智的漫画,现在进入了课堂和研究所。中小学和社区图书馆把漫画逐渐看作培养青少年阅读习惯的工具,更多科普书籍开始利用漫画这一媒介去吸引孩子们。《鼠族》等经典漫画有时会作为必读文本出现在中学大学的课程大纲里。根据漫画学者楚特在2017年的说法,图像小说成为常青藤联盟大学图书馆里被预约最频繁的图书类别(Chute, 2017: 5)。漫画研究逐渐成为一个严肃的学科领域,有自己的学术期刊和会议,相关论文和专著迅速增多。

回顾以上历史,我们可以看出漫画在美国的发展大致有两条路:一是商业漫画,从大众传媒的附庸到大规模制作的漫画书,早期保持着低幼的内容,超级英雄和犯罪题材漫画充满僵硬的模式与套路;二是小众的地下漫画和另类漫画,虽有很多不雅的成人内容,但充满创意和个人风格,激发了更多有想法的创作者去探索漫画的潜力。在里程碑式的1986年,这两条路上的三部伟大作品彼此走近:地下漫画家斯皮格曼的《鼠族》被主流出版社认可、出版,广受好评;而超级英雄漫画《黑暗骑士归来》和《守望者》则开始突破商业漫画的呆板程式,寻找更符合成人心理的主题来表现。自传体漫画就是在这样一个主流与另类漫画相融合的大背景下发展起来的,很多作品都获得主流出版社和书店的支持,但仍保留了另类漫画自由、坦率、有创意的特点。

自传体漫画的经典作品

在漫画的各种门类中,自传体漫画(autobiographical comics)是目前发展最蓬勃,也最能得到主流社会尊重的(Duncan, et al., 2015: 230)。有人模仿“图像小说”(graphic novel)这一名称,将其命名为“图像回忆录”(graphic memoir),但在很多时候,“自传体漫画”与“图像回忆录”是完全等价的术语。批评家惠特洛克(Whitlock, 2006:966)特意为这一门类造出“autography”这个名字,并声称这样会让人们更加注意到该体裁图文配合的特点。上文提到,在美国自传体漫画中,学术界公认的奠基之作是《宾基·布朗见圣母》,而频繁进入中学课程大纲、成为自传体漫画三大经典的则是《鼠族》、《欢乐之家》(FunHome)、《我在伊朗长大》(Persepolis)(Kunka, 2018: 51)。其中《我在伊朗长大》是在法国创作并出版的作品,严格来讲不是美国漫画,故不在此详细介绍。

《鼠族》作者阿特·斯皮格曼(Art Spiegelman)的父母是纳粹集中营的幸存者,但这本书不仅是父亲符拉迪克口述的大屠杀故事,还包括作者本人在20世纪70-80年代的纽约采访父亲的故事。因此该书表现的主题既有大屠杀中暴露出的人性之残忍可怖,也有幸存者后代所承受的隔代创伤。《鼠族》第一部涉及从战前到父母进入奥斯威辛的历史(Spiegelman, 1986),出版后广受好评,但是心理上的重担让作者陷入创作僵局,直到五年后才完成第二部,讲述了父母从进入奥斯威辛到重获自由的故事(Spiegelman, 1991)。作者对《鼠族》的定位是一部历史,因此煞费苦心,查阅历史文献,到波兰实地考察,把父亲的口述录音转抄成文字稿,作为指导漫画设计的脚本。斯皮格曼特意把书中角色画成动物:犹太人是老鼠,德国人是猫,波兰人是猪。这种动物隐喻,一方面是讽刺纳粹的种族仇视宣传,一方面也避免去刻画他没有亲眼见过但却真实存在的人们的具体面目(Spiegelman, 2011: 110-163)。《鼠族》是漫画研究中数一数二的大热门,围绕该书的大量论文、专著和批评集涉及自传理论、精神分析、后现代主义、叙事理论、犹太文化、大屠杀历史等领域,主题包括但不限于:动物寓言、幸存者二代、创伤、图与文之间的张力、过去与现在的关系等(Smith, 2015)。

《欢乐之家》是艾莉森·贝奇黛尔(Alison Bechdel)花了七年时间精心打造的自传体漫画,是《时代》杂志2006年度最佳图书。该书讲述了作者以女同性恋身份出柜的故事以及她围绕父亲布鲁斯之死所做的调查:布鲁斯是未出柜的男同性恋,遭遇交通意外而英年早逝,但艾莉森怀疑父亲是自杀,在查看父亲生前的书、信、照片时,艾莉森对父亲压抑的一生产生了更多理解(Bechdel, 2006)。作者爱用双关语、隐喻、典故等手法,让语言呈现多重解读层次。例如标题“Fun Home”字面上是“欢乐之家”的意思,实际上是她的家族生意殡仪馆(Funeral Home)的简称,充满讽刺;而副标题“A Family Tragicomic”中生造的“Tragicomic”一词也很有趣,因为人们在用“comic”指代漫画时,只把它当作一种体裁,不会考虑comic原初的含义——欢喜,但与tragic并用时,comic一词中沉睡的“欢喜”含义就被激活了,给人“悲喜交集”的印象。短短五个字的标题,包含了两对反义词,呼应了书中布鲁斯内心痛苦却执着维持完美表象的悖论人生,很巧妙。此外,《欢乐之家》大量引用文学经典,如普洛斯特、加缪、菲茨杰拉德、乔伊斯、亨利·詹姆斯的作品,显示了作者的文学野心,她用漫画这一看似不入流的媒介,发表她与文学正典的对话,因此该书的互文性(intertextuality)是文学批评的重点。然而,值得注意的是,不是书中所有文学引用都贴切,例如对《贵妇画像》的引用就不太合适,是对亨利·詹姆斯这部小说的误读和简单化处理;即使较为合理的引用,我们也不宜盲从欧美学界某些评论者过度阐释的倾向,而应将解读建立在对所引文本的深入理解的基础上。

《我在伊朗长大》不算美国漫画,但它是作者玛嘉·莎塔碧(Marjane Satrapi)受到《鼠族》启发后创作的,并在美国产生了持久的影响,成为很多美国人了解伊朗的窗口。它的独特魅力一方面在于对波澜壮阔的伊斯兰革命的描绘(Satrapi, 2007),一方面在于富有伊朗传统美术特点的扁平化图像风格和简洁的黑白两色设计,令人耳目一新(Chute, 2010: 136-146)。

与以上三部经典不同,哈维·佩卡(Harvey Pekar)的《美国荣耀》(AmericanSplendor)①系列(1976-2008)不是描写人生的关键事件,而是表现普通人生活的鸡毛蒜皮。但它自成一种风格,有一种“叛逆挑衅的无产阶级气质”,将琐碎和深刻神奇地融合在一起(Kunka, 2018: 165)。近三十年的连续出版让此系列获得巨大的影响力,而且每一期都由多个漫画家合作,画风多元而有趣。不同画家笔下的佩卡,其面貌气质既有区别也有统一,因此读者需要把不同画家笔下的佩卡形象进行叠加、拼凑、综合,才能得到关于主角的一个印象,阅读体验非常丰富(Pekar, 1991, 2009)②。

自传体漫画的真实性研究

国外关于自传体漫画的不少研究,聚焦同性恋、残疾人、病人等特殊群体的体验,反映了学者们对美国社会问题的关切。另一些研究则更关心作品本身的艺术手法,例如在叙事法上的创新、图像与文字间的关系等③。由于篇幅有限,本文选择关于自传体漫画“真实性”(authenticity)的讨论加以介绍,因为这一讨论最能丰富我们对自传理论的理解。相比之下,关于叙事法和图文关系的讨论不仅可用于漫画自传,也可用于漫画小说;而关于美国社会问题的讨论则需要具体文本具体分析。

首先,对比漫画与照片:照片往往给人一种可信赖的纪实感,但画出的场景却可以是完全编造的,因此,用绘画来记录个人历史,真实性就常常遭到质疑。很多漫画家在创作自传体漫画时,会采用比创作虚构故事漫画更写实、更像照片的风格(El Refaie, 2012: 21-23),也从侧面体现了这一点。其次,对比漫画与纯文字:在营造视觉印象方面,绘画比文字更强势和霸道,例如读到“似喜非喜含情目”,读者会在眼前浮现多种不同的林黛玉形象,但若看到插画上林黛玉的细眼睛,读者对人物形象的想象就相对固定,不容易将之想象成大眼美人。读者在阅读文字时遇到夸张、比喻、借代等修辞时,不会把它们当作事实,但在阅读漫画时若遇到类似修辞,读者就会感到诧异——比如一些漫画家把人的外形做了夸张变形,甚至把人画成动物,把所有伊朗少女都画成差不多的面目④,把邮差故意画成牛奶工⑤——这都太明显地挑战了读者对“真实”的认知,逼迫读者去思考:究竟什么样的真实算真实,主观真实(emotional truth)还是客观真实(factual truth)?我们能否做到客观真实?主观真实对我们的意义何在?

《欢乐之家》中,每一个章节标题下都有一副手绘照片(redrawn photo),画风非常写实,例如保留了照片的荷叶边或固定相片的三角形纸扣,给读者一种翻看历史档案的印象。整本书里出现的照片、地图、信件、日记、书报、字典词条、警局报告,都是以这种写实风格重现在读者面前的。作者解释说这么做是为了不断提醒读者:你读到的这些角色是真实的人,这些事是真实发生过的(Chute & Bechdel, 2006: 1005)。然而,既然如此,为什么不直接扫描原始照片,而是手绘?

作者解释说是出于审美上的考虑,她认为如果抛弃手绘而选择复印,这部作品就不像漫画了(Chute & Bechdel, 2006: 1009),但文学批评家们对这种做法的解释要复杂得多,其中较为合理的是奇韦特科维奇提出的“档案的见证模式”(archival mode of witness)理论。具体说来,就是艾莉森⑥作为女儿,不能直接见证或询问父亲的性取向,她只能间接通过收集档案的方式,来解释关于父亲生命形态的疑团,为自己的身份定位找到方向。艾莉森如何感知这些档案物品,甚至比这些物品本来的样子更重要。档案是纪念品,承载着过去的情感力量,作者把它们亲手画下来的过程就是情感体验和见证的过程(Cvetkovich, 2008: 114)。因此手绘的档案虽然相比扫描件丧失了一些客观真实性,但却更多流露了关于主观世界的真相。我们可以通过分析手绘档案的画面风格——阴影的疏密、渲染的强弱、字体的工整与否——来体会作者借父亲遗物重演父亲人生时或凝重或激动的心情。“重演”对贝奇黛尔很重要,她常常自己摆出画面中要呈现的姿态,利用三脚架给自己拍照,然后依据照片作画。她经常扮演父亲,以他的视角去观看周遭事物,在这个过程中与父亲产生一种亲近感,并把这种含蓄的感情流露在画面上(Ruddick, 2014: 207)。贝奇黛尔甚至把父亲在二十年前给自己的信重新输入一遍,以唤醒当时收到信的心情(Van Dyne, 2019: 199)。楚特认为,贝奇黛尔通过这种近乎强迫症的复制行为,成为父亲的“化身”(embodiment),从而弥补她的丧失感(Chute, 2010: 190-203)。档案化插图的一个典型例子是图1,这是全书唯一的跨页,也是唯一的“出血”页⑦,出现在整本书的正中间,非常显眼。图中的年轻男子照片暗示了父亲与他的同性恋关系,正是艾莉森努力寻找的答案,也是全书最核心的内容⑧,照片让读者感到这一证据确实存在,但作者的手绘又让证据蒙上了一层不那么真实、近乎梦幻的朦胧色彩,似乎在告诉我们,真实性是很难获得的,照片可以“徘徊于生与死之间,只捕捉已不复存在的东西,它象征着人们对哀悼的迫切渴望,同时也象征着哀悼很难做到”(Hirsch,1997: 20)。同时,我们能从作者精细的轮廓勾勒和明暗绘制上体会到她小心窥探、却无法靠近的真实情态。而事实也的确如此,从采访中可知,作者得到的这张照片是曝光不足、昏暗不清的,而贝奇黛尔在将其放大、描绘的过程中,观察了照片千百遍,问了无数问题——这个男孩是醒着还是熟睡?他是否心满意足?他是否明知自己被拍摄却仍故作懒散?父亲看他的眼光是如何的?怀着什么样的欲望?(Van Dyne, 2019: 200-202)这些问题很难得到答案,照片能揭示的真相很有限,反倒是重绘照片的画风能向读者揭示更多关于作者对父亲感情的真相——不可言传的亲密与认同。

图1 Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic, pp. 100-101.

有趣的是,《鼠族》中也有几处呈现了照片,让关于该书真实性的问题变得更加复杂,引起了学者的探讨。其中较有影响力的是玛丽安·赫希的一系列研究,她详细考察了出现在《鼠族》上下两部中的照片,用“后记忆”(post-memory)这个概念去解释父母的创伤经历是如何传递给幸存者第二代的,并延伸去谈论在我们认识大屠杀时,照片的艺术性与纪实性之间究竟有何界限(Hirsch, 1992, 1997, 2001)。下面我们选取《鼠族》中出现照片的两处,与《欢乐之家》进行对比,看这样的设计是否让我们对漫画自传的真实性产生更丰富的思考。

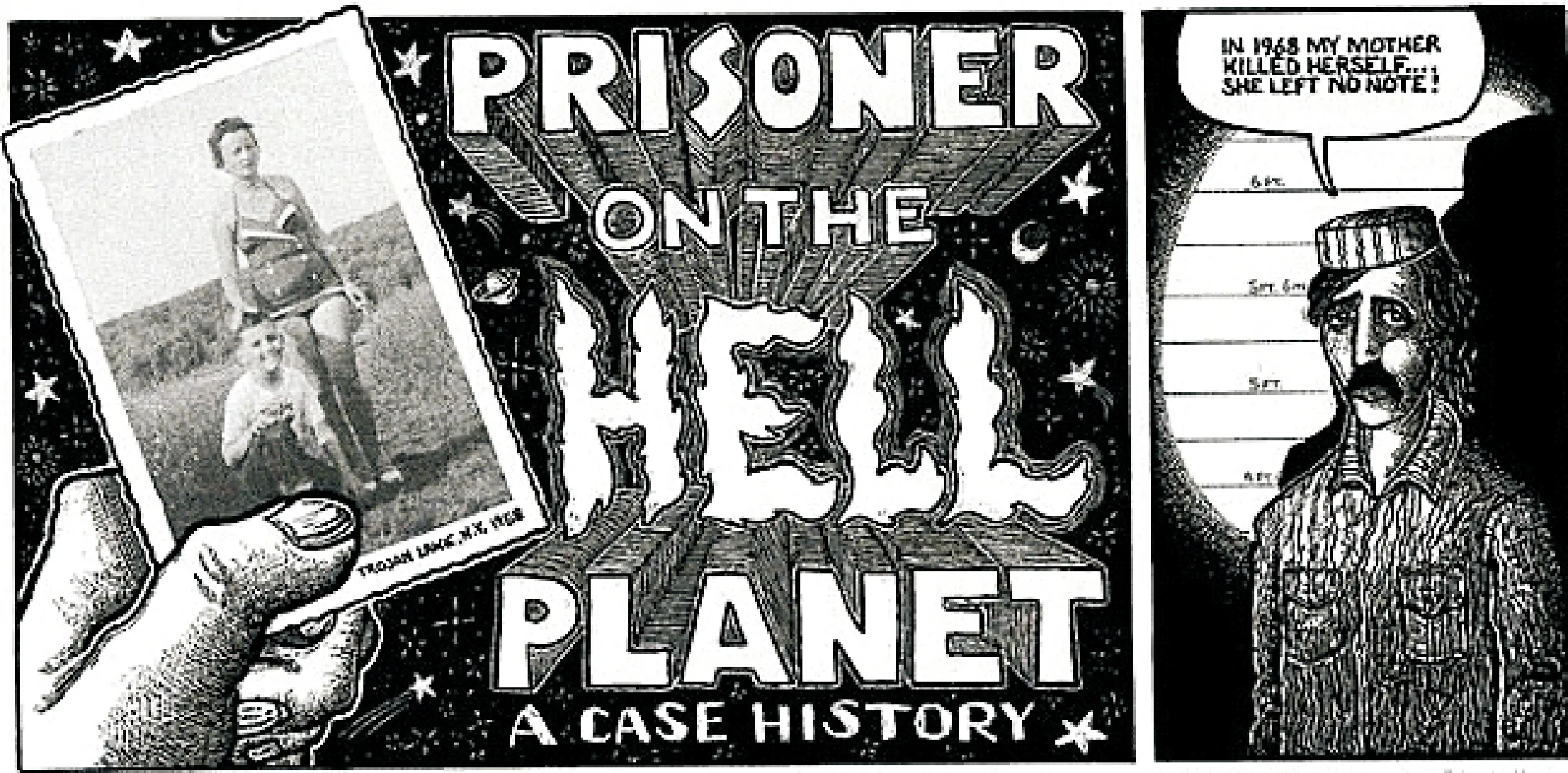

在《鼠族》第一部里,斯皮格曼别具一格地把自己在1972年创作的四页漫画《地狱星球的囚犯》(PrisonerontheHellPlanet)全部包括进来,插入《鼠族》的叙事,在这里出现全书第一张真人照片。这是一个和《欢乐之家》全书正中跨页(见图1)类似的画面。

图2 Art Spiegelman, Maus I: My Father Bleeds History, p100.

两个画面里,都在左下角有一只握着照片的手。在看到这一页时,读者会发现自己握着漫画的手与画面上这只手很相似。如此设计,相当于邀请读者化身为这一凝视照片的角色,用这个角色的视角去观察照片。和贝奇黛尔一样,斯皮格曼也解释说,此处放上照片是为了“证明这是真实发生过的故事”(Spiegelman, 2011: 218)。但是,与《欢乐之家》不同的是,此处是对原版照片的扫描,而不是手绘再现。实际上,这两种不同的安排符合两位漫画家的心境和目的。因为《欢乐之家》创作于贝奇黛尔父亲去世很多年之后,因此作者在试图揭开父亲生死之谜时,能够采取一种相对冷静的态度,能够用从容不迫的笔触去细致重绘父亲的逼真形象。而《地狱星球》创作于斯皮格曼母亲自杀后不久,作者依然深陷于震惊、痛苦、悔恨的强烈情绪之中,因此整个作品都更趋表现主义,充满不稳定的构图、蒙克般强烈冲击人心的线条、夸张的人形——哭到扭曲的脸、槁木死灰的表情——显示出深渊般无尽的痛苦。在这种悲恸中,很难想象作者能冷静地手绘母亲照片,因此,作者在这里直接放上真实照片。照片上母子亲密依偎的形象会与周围夸张而主观化的画风、以及右边的文字——“1968年,我20岁,我母亲自杀了,没有留下遗言”——形成强烈的反差,仿佛无法被消化的记忆从叙事的平面凸显出来,非常刺眼,令人惊心。相比之下,《欢乐之家》中,对过去的回忆,通过作者的“重演”和“重画”,都被作者内化了,调和了,加上了自己的滤镜。而《鼠族》中,现实的照片无法被同化成与整本漫画叙事相似的质感,顽固地伸出在绘画与文字之外,显示了大屠杀这一人类历史上极致暴行给人造成的创伤是不可能用语言或艺术柔化或消化的。

图3 Art Spiegelman, Maus I: My Father Bleeds History, p102.

与《欢乐之家》整体比较写实的风格不同,《鼠族》中的人物都戴着“动物面具”,面具上的表情很少,需要读者自己去想象。麦克劳德在《理解漫画》中说,人物形象越抽象,越容易获得读者的共情⑨。“卡通头像是一个真空,把我们的身份和意识都吸引进去,我们借着‘卡通头像’这个空壳,进入另一个世界。不是冷眼旁观,而是亲身体验”(McCloud, 1993:36).斯皮格曼也解释说,他特意选择这种精简表情的画风,给读者更多的想象空间,是受到了始作于1924年的连环漫画《小孤女安妮》(LittleOrphanAnnie)的启发:读者可以把他们心中对人物眼神的想象加到小安妮的眼睛里,是一种更开放的创作方式(Spiegelman, 2011: 145-150)。从这个角度来讲,《鼠族》更接近纯文字的自传,需要读者动用文字阅读的技巧,去还原他们心中真实的历史场景。这种真实既不是客观真实,也不是作者心中的主观真实,而是读者心中的主观真实。然而,读者的想象不是毫无根基的,在《鼠族》叙事当中插进来的《地狱星球》,是全书唯一提供人物丰富表情的地方,而且这里的真实照片也为读者想象角色在真实世界的模样、姿态,提供了基础。

图4 Harold Gray, Little Orphan Annie

《鼠族》中一共出现过三张真实照片,作者和母亲的合影出现在第一部的“插入部分”——《地狱星球》,作者的哥哥小时候的照片出现在第二部的献辞页,而引起最多关注和讨论的,是在全书接近尾声时突然出现在叙事正文中的父亲照片。在一群鼠头人身的角色之中,故事的主角第一次以真人面目亮相。这张照片是他解放后在一家纪念照相馆拍的,身上的集中营囚服也是照相馆提供的。照片上,符拉迪克衣服崭新,目光炯炯,在舞台幕布一般的背景前,“重演”了自己的集中营囚犯身份,似乎想用这张照片告诉远方的妻子:我们熬过了集中营的囚犯生活,我还活着(Hirsch, 1992: 24)。这张照片看似有着纪实证据的作用,但实际上完全是一种扮演和摆拍,任何一个没有去过集中营的人都可以去那家照相馆拍出同样的照片,而符拉迪克在集中营里的亲身经历,却无法留在照片上。这让读者不禁思考:照片的真实性是否像我们想象的那么简单直接?这张照片体现的是哪种更深层面的真实?关于大屠杀的真相,我们能够看到的有多少,能够言说的有多少,能够承受的又有多少?

图5 Art Spiegelman, Maus II: And Here My Troubles Began, p134.

法国理论家菲利浦·勒热讷(Philippe Lejeune)提出“自传契约”(autobiographical pact)的概念,即读者默认自传里的“我 ”就是该书作者,即印在封面上那个名字代表的人物,而自传里的故事就是作者亲历的真事(Lejeune, 1989)。换言之,自传的作者、叙事者、主角是同一个人。但大部分漫画家不会把自己的外貌画得写实,而是夸张变形,以表达性格特征和感情,因此读者很难把现实世界中作者的真实面貌与漫画中的角色等同起来。为了连接真实世界与漫画世界,漫画家常常诉诸照片,让读者在更加相信自传真实性的同时,逐渐学会把“主观的真诚”看得比“客观的纪实”更重,动用自己的想象力去为漫画里抽象简洁的人物形象补充写实的细节。卡斯提洛认为这样的形式是符合大屠杀主题的,一来因为人们对大屠杀的记忆正在逐渐模糊和麻木,要想震撼读者,单纯的传统叙事已经乏力,必须依靠《鼠族》这样的混合形式,即融合了自传、传记、元小说、电影、卡通漫画、照片等的复调体裁(a polyphonic genre);二来,大屠杀是历史上第一次被广泛记录在照片和电影中的人类暴行,这些影像已经成为烙印在人们心中的集体视觉记忆,很多读者在阅读《鼠族》之前对大屠杀已有了解,这为《鼠族》完成“表演式记忆(performative memorization)”提供了基础,作者可以用启发的、暗示的、主观的、指涉的图文语言来唤起读者对大屠杀的记忆(Costello, 2006: 22-26)。

若考虑到读者反应,值得一提的是,这两部经典作品都是独立漫画家为了疗治自身创伤、解决自己困境而创作的,不是迎合读者喜好的商业产物,因此,两部作品都在探索漫画自传真实性方面有大胆的实验。而这种不俯就市场趣味的探索,反倒给读者了更新颖而丰富的体验,意外获得了商业成功。《鼠族》把所有角色都画成兽头人身,用老鼠来代表犹太人,用猪来代表波兰人,会冒犯到很多读者,事实上斯皮格曼及其作品就多次受到波兰人的抵制(Spiegelman, 2011:124)。为什么他要以这样一种精心策划的、有冒犯性的方式去违反现实主义的描绘方法?斯皮格曼解释说:“这些比喻不是我的,是希特勒的”(Dreifus, 1989: 37)。他用纳粹的反犹宣传话语,即“犹太人=害虫”的比喻,来表达对这种比喻最大的讽刺和愤怒(Gordon, 1993: 84)。格罗普尼克将这种兽首人身的画法与13世纪阿什肯纳兹犹太艺术中的鸟头《哈加达》相对比,认为两者都不用写实的表现手法,是有着相反却相似的原因的——《哈加达》这部宗教经典的主题太过神圣,无法描绘;而《鼠族》的主题太过恐怖和亵渎,也无法描绘(Gopnik, 1987)⑩。由此可见,《鼠族》的动物隐喻既冒险,又切题。类似地,贝奇黛尔在《欢乐之家》中也用了一种对普通读者不太友好的方式来挑战“真实性”议题,即大量引用文学经典,并把这些虚构作品融入自传叙事之中。例如,她在表现父母的婚姻时,文字(caption)是对亨利·詹姆斯小说《贵妇画像》的情节概括,而画面却是母亲的护照页和走下飞机的场景(Bechdel, 2006: 71),在互不相干式的图文布局(Parallel Combination)③中完成了真实与虚构的融合。贝奇黛尔甚至在《欢乐之家》中直接跟读者解释这么做的原因:“我大量引用詹姆斯和乔伊斯,这不是我的描写技巧,而是因为只有用小说的方式去看待我爸妈,他们在我眼里才显得最真实”(Bechdel, 2006: 67)。全书引用了大约60部小说、神话、戏剧、传记,这种增强漫画文学性的做法一方面扩大了读者群,引起了同性恋文学圈和漫画圈以外的读者的关注(Freedman, 2009: 125-126),另一方面也提高了阅读门槛,让文学知识不多的读者无法充分理解该书意义。可见,两位漫画家都拒绝了传统的画风或叙事法,进行充分的艺术实验,把主观真实置于客观真实之上,不管是动物隐喻还是文学引用,都是他们不落窠臼而又忠于自我的表现方式。

图6 Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic, p71.

结 语

自传体漫画在美国学术界的地位上升,一方面归功于《鼠族》、《欢乐之家》等几部经典作品表现社会重要议题,且艺术手法精良考究;另一方面,因为自传体漫画的受众很广,影响很大,即使是艺术价值不高、思想分量不重的非经典作品,也有研究价值——当成一种流行文化现象来研究,使人更了解美国社会不同族群、不同阶层的生活状态和精神面貌。另外,对自传体漫画的研究,可以丰富自传理论,探索叙事的新样式。漫画可以通过写实或抽象的画风来创造心理层面上的真实,可以通过画格的排列设计来营造时空的融合,可以通过图文之间的张力来传达言外之意。本文以《欢乐之家》和《鼠族》中对照片的处理方式为例,简单讨论了“自传真实性”这个小话题,就可以涉及关于记忆、档案、卡通造型、文学想象、图文对比等多个角度,可见此领域研究的丰富内涵和巨大潜力。

注释:

①另译《小人物狂想曲》。

②《美国荣耀》系列有数十卷,由于2020年疫情,馆际互借受限,笔者只借到其中两卷。

③漫画的图与文包含的信息可能并不对等,图文信息可能有所重叠(intersecting)、或相反相成(interdependent)、或互不相干的(parallel)(McCloud, 1994: 153-160),因此漫画家们可以利用图与文之间的张力来做很多事情,例如表达言外之意,改变叙事节奏,挑战读者的阅读习惯,完成对文学经典的引用等。

④《我在伊朗长大》中的人物有高度卡通化的造型,且伊朗少女的千人一面也是作者刻意为之的艺术设计。

⑤《欢乐之家》中,作者在听奶奶讲述爸爸幼年故事时,虽然听说从泥坑里救出爸爸的是一个邮差,她却愿意想象成一个牛奶工,因为牛奶工洁白的制服给人一种与死神正好相反的形象(Bechdel, 2006: 41)。

⑥由于自传研究时需要区分作者、叙述者和自传中的主角,本文用艾莉森指代自传中的主角,用贝奇黛尔指代作者和叙述者,以示区别。

⑦印刷术语,是指文字或图片侵入通常留白的页边距,覆盖到页面边缘。

⑧这张照片还是整本书的起点。2003年,贝奇黛尔重绘了这张照片后,书商建议她将其扩展成一本漫画书(Van Dyne, 2019: 200-201)。

⑨同样,《我在伊朗长大》在人物造型上的极简风格也让西方读者在面对伊朗文化时,减少了几分距离感。

⑩这一观点也得到斯皮格曼本人的认可(Spiegelman, 2011: 117)。