基本情绪的电生理活动:来自ERP的证据*

梁 飞 李 红 王福顺

(四川师范大学脑与心理科学研究院,成都 610066)

情绪是一种内部状态,是对机体内部需要和外界可利用物质比较而引起的一种心理活动状态,包括一定的生理、行为和认知反应(Sroufe,1996;王福顺,张艳萍,成敬,姜长青,2018;Gu et al.,2019a)。情绪对人类行为的许多方面都至关重要(Bevilacqua & David,2011),是人类生命活动的基础(Kvajo,2016;Gu et al.,2019a)。

情绪具有短暂性和易变性的特点,而脑电图(electroencephalogram,EEG)具有高时间分辨率、无创性等优异性能,能为研究情绪提供较为精确的时间信息,适合用于探索和研究情绪的电生理基础和中枢神经活动。基于此,在近几十年中,研究者们通过脑电获得了许多基本情绪的电生理活动证据,取得了许多重要成果。因此,本文归纳了基本情绪的相关研究成果,对基本情绪诱发方法的情绪状态诱发效果进行对比分析,讨论了事件相关电位(Event-related Potentials,ERP)对于基本情绪研究的应用价值,对基本情绪相关的几种ERP成分及其特征进行系统地归纳。最后,对未来基本情绪的ERP实验研究提供了展望,提出用脑电结合最新的人工智能技术——机器视觉技术来为基本情绪理论研究提供新的研究思路。

1 基本情绪

基本情绪理论(Basic Emotion Theory,BET)是过去几十年来情绪研究的最新理论,该理论认为人类的情绪是由有限的几种基本情绪组成的,如恐惧、愤怒、喜悦、悲伤等;它们之所以“基本”,是因为它们各自有着独特的生理表现和神经结构(Saarimaki et al.,2016;Celeghin et al.,2017;Williams,2017;Hutto et al.,2018;Song & Hakoda,2018;Vetter et al.,2018;Wang et al.,2018;Gu et al.,2019a)。基本情绪理论开辟了研究的新领域:在心理学上是对面部表情的识别,在神经影像学上是对基本情绪神经相关的研究、进化心理学等(Hutto et al.,2018)。基本情绪是由神经调节物质调节的内部状态,这些内在状态在外部则表现为某些典型的行为(如本能),被认为是远古的生存机制(Gu et al.,2019a)。基本情绪是由基本的身体变化所引起的内在状态,它反过来又能引起基因上“固有的”本能行为,在整个进化过程中高度地保留下来,并在广泛的系统发育范围内表现出某些功能和适应特性,例如,恐惧和愤怒等情绪被认为是在应对基本的生活挑战和威胁时进化而来的(Gu et al.,2019b)。Izard(1977)认为,基本情绪得以保留,是因为它们的生物和社会功能在进化和适应中至关重要(Shpigler et al.,2017;Gu et al.,2019b)。可见,基本情绪的研究对整个人类具有普遍意义。

基本情绪的研究最早起源于达尔文,他是第一个使用面部表情研究情绪的科学家,比如恐惧、愤怒、喜悦或悲伤(Gu et al.,2019b)。过去几十年,研究者们进行了大量研究,探讨了多种基本情绪分类,取得了富有成效的成果。早在上个世纪七十年代,Ekman等(1971)就以新几内亚几乎与世隔绝的南弗尔族人为被试,以西方面孔表情作为刺激材料之一,验证了特定面部肌肉模式和基本情绪之间的联系的普遍性。他对基本情绪进行了分类,提出了6种基本情绪:高兴(happiness)、悲伤(sadness)、愤怒(anger)、厌恶(disgust)、恐惧(fear)、惊讶(surprise)等(Ekman & Friesen,1971)。可是对于人有几种基本情绪目前仍然存在争议。Izard认为人有10种基本情绪:愤怒(anger)、蔑视(contempt)、厌恶(disgust)、痛苦(distress)、恐惧(fear)、愉悦(joy)、内疚(guilt)、兴趣(interest)、惊奇(surprise)、羞愧(shame)。Plutchik则提出8种基本情绪:恐惧(fear)、愤怒(anger)、愉悦(joy)、悲伤(sadness)、期待(anticipation)、厌恶(disgust)、惊奇(surprise)、接纳(acceptance)。国内王福顺等人提出了情绪三原色学说,指出单胺类神经递质是基本情绪的神经基础:多巴胺-愉悦、5-羟色胺-不愉快和去甲肾上腺素-唤醒(Lovheim,2012;Gu et al.,2016;Wang & Pereira,2016;Gu et al.,2018),这三种神经递质就像三原色一样介导四种基本情绪:恐惧、愤怒、快乐、悲伤,如图1(Gu et al.,2018)。

图1 基本情绪的三原色模型The four basic emotions:fear-anger,joy,sad,or three core affects are subsided by the release of three monoamine neuromodulators(norepinephrine-stress,dopamine-reward,and serotonin-punishment),(Gu et al.,2018)

2 基本情绪的诱发方法

研究中广泛使用的情绪诱发方法有电影片段诱发法(film clips)、个人回忆诱发法(personalized recall)、真实生活操作诱发法(real-life manipulations)、观看图片诱发法(picture viewing)和标准化想象情绪诱发法(standardized imagery)等(Kreibig,2010;McGinley & Friedman,2017)。其中,情绪图片诱发法较为常用,目前国际上使用较多的有国际情绪图片系统(International Affective Picture System,IAPS),国内则有中国情绪图片系统(Chinese Affective Picture System,CAPS)。

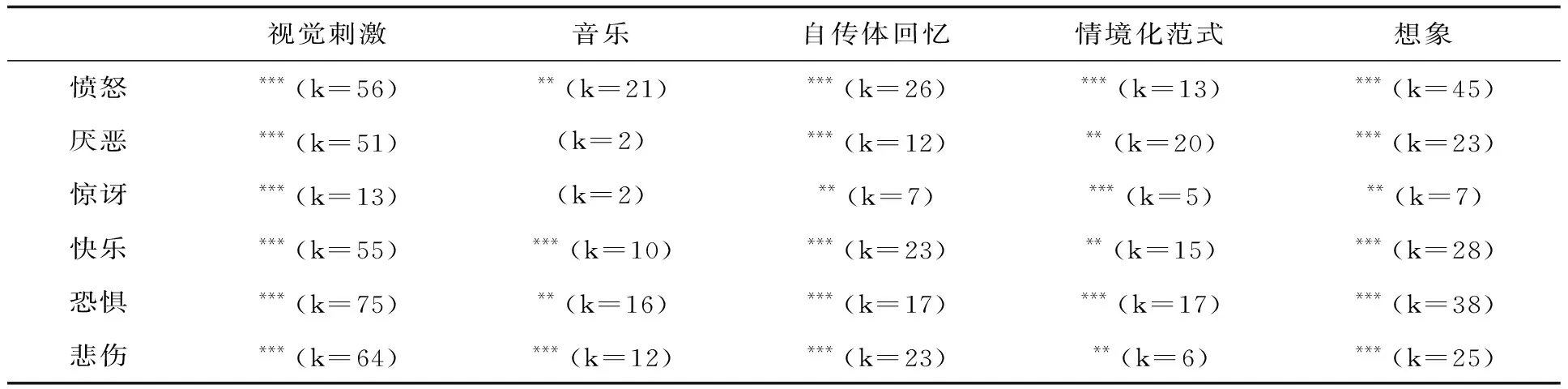

Siedlecka和Denson(2018)大致将情绪诱发方法分为五种具体的方法:视觉刺激诱发法(visual stimuli)、音乐诱发法(music)、自传体回忆诱发法(autobiographical recall)、情境化程序诱发法(situational procedures)和想象诱发法(imagery);并通过评估自我报告和生理证据的结合来确定情绪诱发的有效性。Siedlecka和Denson(2018)在其综述文章中总结了6种基本情绪最有效的诱发方法如表1:对六种基本情绪最有效的诱发方法是视觉刺激诱发法;音乐诱发法只适用于快乐、恐惧和悲伤;自传体回忆诱发法对愤怒、快乐、恐惧、厌恶和悲伤有效,但对惊讶则无效;情境化程序诱发法也有效地诱发愤怒、惊讶、恐惧和快乐;想象诱发法能有效地诱发愤怒、快乐、厌恶、悲伤和恐惧,但对惊讶却没那么有效。

表1 六种基本情绪最有效的诱发方法总结

在实验室实验中,基本情绪的ERP研究通常是通过不同的刺激方法诱发基本情绪并记录其ERP,基本情绪刺激材料诱发基本情绪的有效性将直接影响ERP成分的特征。本文将在第4部分对基本情绪相关的ERP研究进行探讨,归纳基本情绪的ERP相关成分及其特征。

3 脑电(EEG)的应用价值

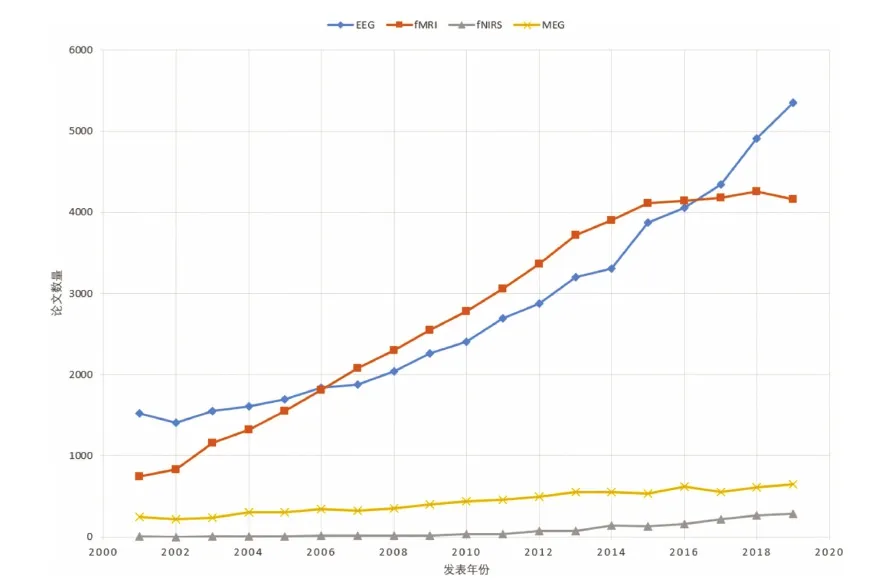

脑电反映的是大脑细胞群的生物电活动,是大量神经元同步活动的突触后电位经总和后形成的,它是脑神经细胞的电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体表征(张杨松,卓彦,尧德中,2020)。我们统计了Web of Science 2001~2019年EEG (electroencephalogram,脑电图),fMRI(functional magnetic resonance imaging,功能性磁共振成像),fNIRS(functional near-infrared spectroscopy,功能性近红外光谱技术)和MEG(Magnetoencephalography,脑磁图)的期刊论文数量趋势如图2(检索范围仅限于类型为Article的论文,分别检索关键词EEG、fMRI、fNIRS和MEG,时间限定为2001-2019年,得到图2数据)。4种技术的论文数量总体呈现出增长趋势,尤其是EEG和fMRI均随着时间推进而呈现出明显的上升趋势。2007-2016年的10年间,fMRI的论文数量超过了EEG;而EEG则在2017-2019年再次超越fMRI,且呈现出与包含fMRI在内的其他3种技术的差距逐渐增大的趋势,可以看出EEG具有广泛的应用前景和学术科研价值。EEG以毫秒级别的时间分辨率、无创性、低成本、可便携等优势在心理学研究中有着举足轻重的地位。

图2 Web of Science 2001~2019年无创神经影像技术的期刊论文数量趋势EEG:脑电图,MEG:脑磁图,fNIRS:功能性近红外光谱,fMRI:功能磁共振成像

理想的神经影像技术能够直接记录可用于研究人脑的神经元活动,特别是使用非侵入性的技术(He et al.,2011);各种非侵入性神经成像技术和侵入性实验技术的空间和时间分辨率范围的见图3(He et al.,2008)。EEG能够以毫秒级别的时间分辨率记录大脑的电生理信号,在情绪心理学研究领域也被广泛使用。情绪可以激活大脑的皮质电生理活动,用EEG收集、记录皮质电生理活动,可探讨EEG各频段的频谱能量与情绪的关系。如曹可欣(2019)利用脑电得到了快乐、悲伤、恐惧三种情绪的额叶中线功率谱特征;并认为脑电中线功率谱特征可能是情感识别中潜在的有效特征。

图3 各种非侵入性(蓝色)成像技术和侵入性(红色,MUA/LFP和SUA)实验技术的空间分辨率和时间分辨率范围的示意图.EEG:脑电图,MEG:脑磁图,NIRS:近红外光谱,fMRI:功能磁共振,PET:正电子断层成像,SPECT:单光子发射计算机断层成像术,ESI:电磁源成像,MUA(multi-unit activity):多单元激活,LFP(local field potential):局部电位,SUA(single-unit activity):单一单元激活(He & Liu,2008)

而本文则重点关注事件相关电位(Event-related Potentials,ERP)。ERP是EEG信号的一部分,反映的是正在处理的特殊事件的反应(Hinojosa et al.,2015)。ERP可以用来分析由刺激材料所引起的情绪反应与ERP反应之间的关系,从中得到情绪的神经机制相关证据。当前,ERP作为研究情绪的有用技术手段而广泛存在于情绪研究当中,所取得的成果将在下文进行探讨。

4 基本情绪的ERP相关成分及其特征

过去几十年已有大量的实验进行了基本情绪相关的ERP研究,虽然目前还未发现各种基本情绪所引起的相关特异性成分,但学界关注了可能与基本情绪相关的ERP成分,如P1成分(P1 component)、N170成分(N170 component)、早期后部负波(early posterior negativity,EPN)、晚期正电位(late positive potential,LPP)等。

4.1 P1成分

P1是ERP早期成分,P1成分对物理刺激敏感,并指示在外纹状视觉皮层内的早期感觉加工(Olofsson et al.,2008)。P1成分是在呈现刺激后约100ms时的正成分(Hileman et al.,2011),其时间窗大约在80~120ms(牧侠,李雪榴,叶春,李红,2014);P1的早期部分产生于背侧纹外皮层,而晚期部分产生于腹侧部分(Russo et al.,2002)。P1成分与注意的早期视觉加工有关,并反映编码过程(Batty & Taylor,2003;Kalsi,2018)。Olofsson等在其综述文章中指出,不愉快的情绪图片比愉快情绪图片在枕部诱发了更大的P1振幅(Olofsson et al.,2008)。近期Li等人(2019)的研究将EEG与提示动作任务相结合,探讨消极情绪对运动速度的影响,发现相对于中性情绪图片,负性情绪图片能引起更大的P1振幅,证明加工负性情绪图片比中性情绪图片需要更多的认知资源。在6种基本情绪(快乐、惊讶、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶)及中性情绪面孔作为刺激材料时,中性情绪面孔和惊讶情绪面孔诱发了最小的两组P1振幅(二者差异不显著),而悲伤、恐惧、厌恶、快乐面孔诱发的P1振幅较大,愤怒振幅最大,具体如下:愤怒>恐惧=快乐>悲伤>厌恶>中性>惊讶(Batty & Taylor,2003),详见表2;但该研究中未完全给出基本情绪之间的P1振幅差异检验结果是否显著的证据。Moradi等人(2017)发现,与其他情绪表情相比,恐惧表情诱发了更大的P1振幅,表明P1可能反映了对恐惧情绪的注意偏差。根据Fang等人(2019)的实验数据,对左右半球相关成分的波幅相加后对比,发现四种基本情绪表情所诱发的P1成分波幅的关系如下:高兴>恐惧>愤怒>厌恶。

综上,P1成分对情绪刺激敏感,能够反映对威胁信息的快速反应,与注意的早期视觉加工有关。

4.2 N170成分

N170是面部加工可靠的电生理指标(Hinojosa et al.,2015;Kalsi,2018)。N170成分是在呈现刺激后约170ms时的负成分(Eimer,2000;Hileman et al.,2011),其负振幅在颞枕部位置约150-200毫秒处达到峰值(Rellecke,Sommer,& Schacht,2013)。大量研究表明,与其他视觉刺激材料相比,在面孔刺激材料呈现约170ms后产生更大的负振幅波形(Bentin et al.,1996;Tian et al.,2018)。面部表情的识别是一个相对自动的过程(Correia-Caeiro,Guo,& Mills,2020),Ruohonen,Alhainen和Astikainen(2020)的研究表明,快乐面孔诱发的N170振幅大于悲伤面孔与中性面孔。但有与之矛盾的研究报道,与积极和中性的情绪面部表情相比,N170振幅在悲伤等消极情绪面部表情中更大(Batty & Taylor,2003;Arias,2020)。两项研究结果出现矛盾可能是实验刺激材料、实验程序、ERP记录(仪器、统计分析)等不一致所造成的。

Hammerschmidt等人(2018)的研究表明,快乐的面部表情能够促进早期阶段的加工,表现在N170和EPN波幅的增大。近期研究表明,单次试验N170可作为区分积极情绪和消极情绪的分类特征(Tian et al.,2018)。恐惧情绪比厌恶情绪诱发更大(但仅微弱大于)的N170波幅(Stefanou et al.,2019)。在更早的研究中,Batty和Taylor(2003)便对几种基本情绪与N170波幅的关系进行了探讨;他们发现,积极情绪诱发的N170波幅出现的时间明显早于消极情绪,而恐惧面孔所诱发的N170振幅大于中性或惊讶面孔;在6种基本情绪表情和中性表情作为刺激材料时,所诱发的N170波幅中,恐惧>厌恶>愤怒>快乐>悲伤>惊讶>中性(研究中的数据得出,未完整的进行差异检验)。然而,Rellecke,Sommer和Schacht(2013)认为,N170本身不受情绪面部表情的影响,对情绪敏感的早期后部负波的重叠活动导致了典型N170的振幅改变。尽管如此,目前更多的研究为面孔相较于其他刺激材料能诱发更大的N170波幅提供支持证据。

近年,除了招募健康被试使用面部表情进行研究外,以其他群体为被试的研究也受到关注。如Lin等人(2018)的研究发现,在恐惧面孔的脑电反应中,对照组表现出大脑左侧颞区的N170潜伏期较右侧短,而自闭症谱系障碍(autism spectrum disorder,ASD)组对情绪面孔的N170反应未显示出对照组的这种差异。Drapeau等(2019)招募轻微脑外伤及健康被试进行实验,结果表明恐惧表情引起的N170波幅大于快乐表情及中性表情,且从数据来看,健康组被试在这三种基本情绪之间也有类似效应。

综上,N170成分是一个面孔特定(face-specfic)的ERP成分(Bentin et al.,1996;Hileman et al.,2011)。关于基本情绪与N170的关系研究数量庞大(多数研究以基本情绪的面部表情作为刺激材料),许多研究支持N170成分与表情编码相关,并在不同基本情绪类别的面孔之间表现出一定差异。

4.3 EPN成分

EPN是大多数情绪ERP研究所关注的一个成分,是出现在颞枕部位的一个负波,在视觉刺激呈现后250~350ms时达到峰值(Aldunate et al.,2018)。它是选择性情绪知觉(与注意资源有关)加工过程最早期的一个标志,并且EPN的振幅与情绪唤醒度相关(Junghöfer et al.,2001;Schupp,Junghöfer,Weike,& Hamm,2004;Schupp & Öhman,et al.,2004;Aldunate et al.,2018),也与图片的情绪内容相关(Low,Lang,& Bradley,2005;Aldunate et al,2018)。刺激的高唤醒水平有助于诱发EPN,因为高唤醒的图片(毁伤和色情)比低唤醒的图片在令人不愉快和愉快的类别下都能引起更大的EPN振幅(Schupp et al.,2003a;Olofsson et al,2008)。而另有研究表明,愉快图片诱发的EPN明显大于不愉快图片诱发的EPN(Weinberg & Hajcak,2010)。最近一项研究从IPAS中选取中性、愉悦、不愉悦三种类型图片作为刺激材料,健康被试组的结果显示,中性情绪图片的EPN波幅显著大于愉悦和不愉悦情绪图片所诱发的波幅(Trotti et al.,2020);且EPN情绪效应的产生并不受注意控制的影响(Schindler & Kissler,2016;王霞,卢家楣,陈武英,2019)。

有初步证据支持EPN对厌恶情绪敏感:厌恶情绪和恐惧情绪(使用威胁刺激材料,如蛇)引起了更大的EPN波幅,且厌恶大于恐惧(Wheaton et al.,2013)。Farkas等人(2020)呈现了两种截然不同的令人非常愉快和兴奋的场景内容(性伴侣和欢庆胜利的时刻)以及中立的人、威胁和毁损的场景,情绪唤醒的场景增大了EPN波幅,而性爱场景所引起的波幅最大,表明EPN可能对性爱场景中的明显特征很敏感;进一步研究表明,EPN的调节可能部分反映了对裸露身体部位的辨别。另有证据表明EPN成分可能与恐惧情绪有关,如Strien等人(2014)的研究结果显示,蛇图片诱发的EPN振幅最大,其次是蜘蛛图片,鸟类图片诱发的EPN振幅最小。之后的研究也有类似的发现,如Langeslag和Strien(2018b)的研究指出,蛇和愤怒均是恐惧刺激,且都引起EPN,表明它们捕获早期自动视觉注意;在150-225ms之间,蛇(恐惧)和愤怒面孔诱发的EPN大小相同的,但是225-300 ms,蛇(恐惧)诱发的EPN波幅比愤怒面孔诱发的EPN波幅要大,这表明蛇比愤怒面孔更容易捕捉到早期的自动注意力。这也为EPN与早期自动视觉注意相关提供了证据。此外,Sarraf-Razavi等(2018)利用EPN这一特性来区分了正常儿童与ADHD儿童,他们发现,愤怒和快乐的面孔显著引起了健康儿童在枕颞部位EPN振幅的增加,而ADHD儿童却没有发现明显增加;这表明ADHD儿童在情绪加工早期阶段不同于健康儿童且存在一定缺陷。该研究中,正常儿童组的脑电数据表明,情绪诱发的EPN波幅的大小关系如下:愤怒>快乐>悲伤>中性。

情绪刺激能够诱发与非情绪刺激不一样的EPN波幅,而不少研究表明了EPN成分可能与恐惧情绪相关。但是基本情绪的该成分有何差异、关系如何,尚无完整的研究来阐明,各基本情绪与EPN是否有特异性关系同样需进一步考察。

4.4 LPP成分

在基本情绪的ERP研究中,LPP也是研究者关注的主要成分之一,它是一个与P300有着相同的起始时间和头皮分布的正成分。LPP有一个中心-顶叶头皮分布,早在刺激开始后200ms就可以观察到(Codispoti,Bradley,& Lang,2001;Cuthbert,Schupp,Bradley,Birbaumer,& Lang,2000;Foti,Hajcak,& Dien,2009;Schupp et al.,2000;Schupp et al.,2004;Weinberg & Hajcak,2010),一直持续到刺激消失后1000ms(Hajcak & Olvet,2008);LPP反映了对情绪信息晚期的持续精细加工过程(Citron,2012;王霞等,2019)。众所周知,情绪调节会影响LPP,反映的是持续的激发注意(Langeslag & Strienb,2018)。

LPP已被证明对视觉图像的情绪内容敏感,因此,与中性情绪刺激相比,正性情绪和负性情绪刺激均能增大其波幅(Cuthbert et al.,2000;Hajcak,Dunning,&Foti,2009;Schupp et al.,2000;Schupp et al.,2004;Weinberg & Hajcak,2010)。另有研究表明厌恶及恐惧(威胁图片诱发,如蛇)情绪所引起的LPP波幅均大于中性图片,恐惧所引起的LPP波幅略微大于厌恶(Wheaton et al.,2013)。根据Aguado等人(2019)的研究报告,快乐情绪面孔比恐惧情绪面孔诱发更大的LPP波幅;同时,快乐情绪面孔也比愤怒面孔诱发了更大的LPP波幅。Moore等人(2019)研究表明,与目标及中性干扰物相比,负性干扰物对延迟时间窗内Pz的LPP平均波幅的影响更为显著。Grunewald等人(2019)研究中呈现了健康被试由几种情绪所诱发的LPP波幅关系如下:恐惧>平静(中性)>悲伤>快乐,即在这几种情绪中,恐惧所诱发的LPP波幅最大。Trotti等(2020)最新的研究有进一步的发现,情绪图片比中性图片诱发更大的LPP波幅,且不愉悦大于愉悦。

LPP可能与情绪的高级认知加工有关,但是不同的研究者以不同的角度对LPP进行了探讨,尚无关于基本情绪与LPP关系的清晰定论。

除以上成分,存在其他可能与基本情绪相关的ERP成分,如P400(P400 Component,P400成分)、Nc成分(the Negative Central Component,负中心成分)、N290成分(N290 Component)等。如Boomen,Munsters和 Kemner(2019)报告了9-10月大的婴儿对快乐面孔的Nc成分振幅与恐惧面孔、中性面孔都不同。Xie等人(2020)对婴儿期的面部表情加工的神经相关进行了研究,发现在对恐惧和快乐的反应上比愤怒的面孔产生更大的N290波幅,而且只在右侧枕叶区域对恐惧的反应比其他两种情绪更大;对快乐面孔的P400和Nc波幅要大于对恐惧面孔。Safar和Moulson(2020)通过一项针对3个月大婴儿的ERP任务发现,与面孔感知相关的枕颞区的神经反应存在差异,如N290,P400;3个月大的婴儿对恐惧面孔表现出早期的知觉敏感性,这可能预示着婴儿对恐惧面孔的注意偏差的出现。可见,与基本情绪相关的ERP成分可能存在着潜在的研究空间。

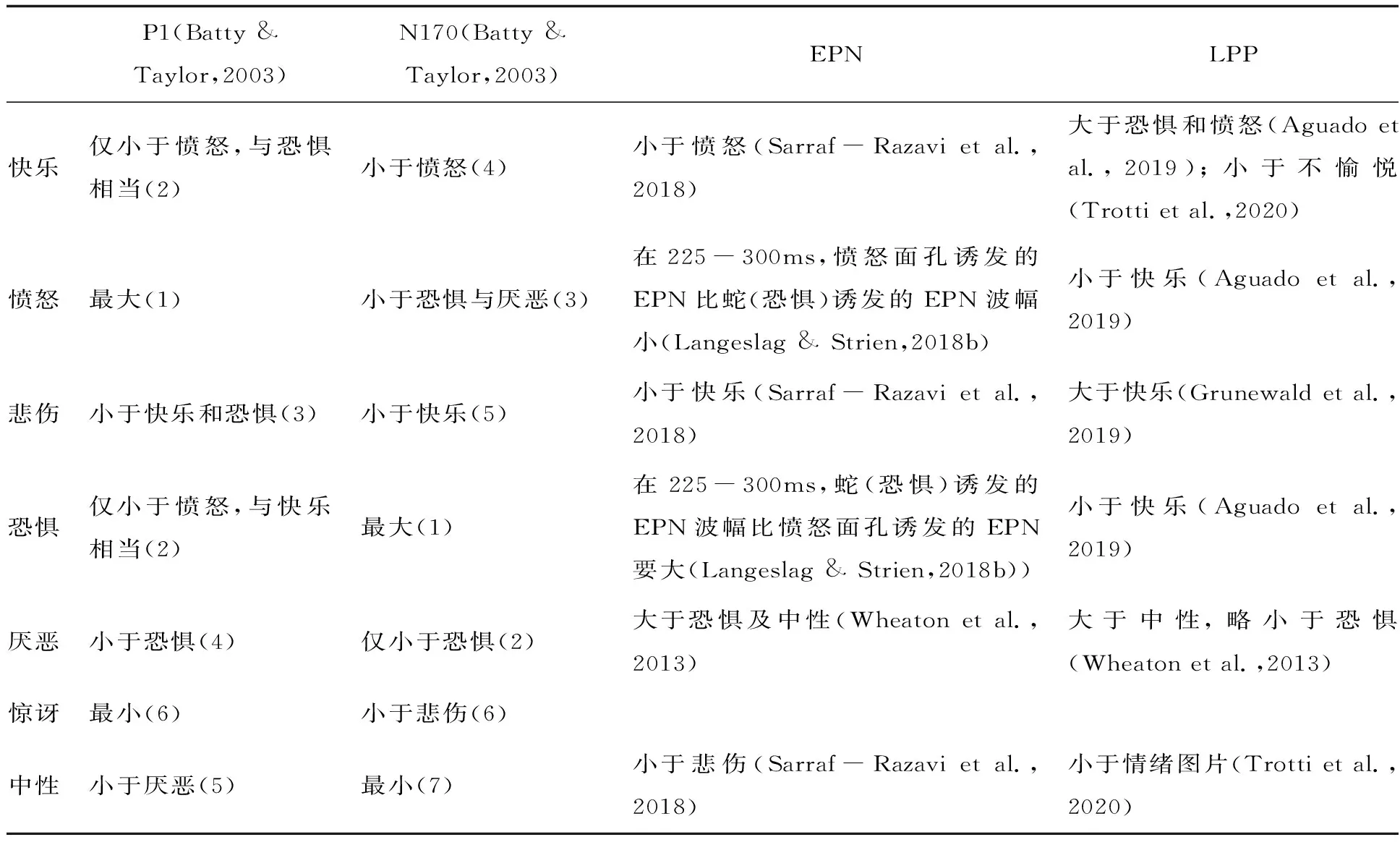

综上所述,基本情绪所诱发的ERP成分可能具有不同的情绪加工意义,我们综合研究者们的观点总结如表2:P1成分反映对情绪刺激敏感,能够反映对威胁信息的快速反应;N170成分是面孔特定的ERP成分,反映对表情结构信息的加工;EPN成分是与注意资源有关的选择性情绪知觉加工过程最早期的一个标志,并且EPN的振幅与情绪唤醒相关;LPP成分反映了对情绪信息晚期的持续精细加工过程。

表2 基本情绪相关的ERP成分

同时,将上文提到的基本情绪与ERP成分波幅的关系梳理如表3。在表3中,P1成分和N170成分有了较为完整的数据可进行相互比较,愤怒诱发了最大的P1波幅,而惊讶诱发了最小的P1波幅;恐惧诱发了最大的N170波幅,中性情绪诱发了最小的N170波幅。而基本情绪的EPN和LPP数据相对较为零散,基本情绪与这两个成分的关系在未来的研究中也可以多关注。

表3 基本情绪与ERP成分波幅的关系

虽然通过过去的研究可以对一些基本情绪相关的ERP成分及其特性有初步了解,但仍有许多问题有待解决。如当前许多研究仅简单地从效价维度开展,基本情绪的ERP成分相关研究尚缺乏系统性。如Hu等(2017)研究了十种积极情绪的EEG相关,但未包含数量更多的消极情绪。未来需要将几种基本情绪类型的ERP波幅差异进行系统分析,并探索是否有可能存在未被发现的基本情绪特异性成分,综合多种脑电数据进行分析,如结合EEG激活模式、单侧化脑电波差异等,也可收集静息态脑电信号来探讨潜在的关系。基本情绪与其诱发脑电潜伏期之间关系也是值得关注的研究方向。

5 总结与展望

综上所述,基本情绪理论历经几十年的发展,取得了众多研究成果,而Ekman提出的六种基本情绪(高兴,愤怒,恐惧,惊奇,厌恶,悲伤)在过去研究中使用较多。国内也有研究者提出基本情绪只有四种的观点:恐惧、愤怒、快乐、悲伤。但关于基本情绪的定义,甚至情绪的定义、分类等至今还没有定论。基本情绪的ERP相关研究尤其关注P1、N170、EPN、LPP等成分,对于基本情绪与ERP成分的关系有了初步认识。基本情绪的EEG激活相关关注的波段有δ波、θ波、α波、β波及γ波等,甚至可通过其亚波段来更深入地揭示基本情绪与脑电波的关系;通过EEG来探究基本情绪与大脑皮层关系的研究也不在少数。EEG还可以用来研究基本情绪加工的大脑偏侧化问题。利用建模或其他统计分析手段对脑电数据进行脑科学研究也成为热点之一。

当前,基本情绪的ERP研究多是基于已有的基本情绪理论,在情绪分类的基础上对独立的几种基本情绪的ERP特征进行探究,其具体贡献详见本文第4部分的探讨及相关表格总结。但是迄今为止,暂未发现用脑电来为基本情绪理论提供证据的相关研究。最近,马克斯·普朗克神经生物学研究所的Dolensek等人发表在Science上的文章使用了一种机器学习算法来解读实验鼠看似不可思议的面部表情(Dolensek et al.,2020;Abbott,2020),这使得使用类似的技术来解码人类表情成为可能。Dolensek使用了“方向梯度直方图”(histogram of oriented gradients,HOG)描述符,以标准化的方式表示局部图像特征的统计量,并为每个视频帧提供一个数值向量(Dolensek et al.,2020)。Dolensek等(2020)在文章的补充材料中进一步提到,HOG特征提供粗略的分类和强调方向的优势在于:在不同实验之间发生位置、比例和照明变化时,HOG特征具有较大不变性;当比较动物的面部特征时,这种不变性至关重要;HOG特征已被发现优于人脸识别方法。由此,HOG特征也可应用于人脸面部特征的解码,并且具有优于传统人脸识别方法的特性。

为此,未来研究可尝试通过脑电、人工智能技术——机器视觉技术(machine vision,用于记录人类被试面部表情变化)、人类被试主观评价三者相结合来探索基本情绪,可同时得到基本情绪的电生理数据、面部表情数据及人类被试对基本情绪的主观评价数据,进行交叉验证。构建几种情绪的面部特征情绪原型;并尝试构建脑电的情绪原型(至少可尝试用于头皮地形图),对比面部表情及其脑电特征与相应情绪原型的相似性,由此检验情绪原型的充分性。以上,可为基本情绪理论的研究提供新的思路。