明代弘治、正德年间吴中布衣群体及其唱酬活动

——以文徵明为中心的讨论

蒋李楠

( 上海大学 文学院,上海 200444 )

关于明代弘治、正德年间吴中文坛的盛况,袁宏道曾有发露:“苏郡文物,甲于一时。至弘、正间,才艺代出,斌斌称极盛,词林当天下之五。”[1]695此一时段,吴宽、王鏊执文柄于朝中,沈周、史鉴等吴中耆宿活跃于江湖。而以文徵明为代表的“吴中四才子”“东庄十友”等地方才士相继出场,成为该区域艺文活动的主体,他们的诗歌唱酬和书画交流构成了吴中艺文的主要面貌,呈现出吴中文人群体的独特风采。

一、布衣才士:文徵明与吴中酬唱圈

弘治元年,十九岁的文徵明自滁返吴(彼时,其父任南京太仆寺丞,其地在滁),直到嘉靖二年才以诸生的身份贡于朝堂,授翰林院待诏。在长达三十五年的时间里,文徵明凡九试应天,均铩羽而归。科场的失败促成了他长期里居、潜于艺文的生活状态。同时,父辈的人脉与声誉、个人的德行与才能让他逐渐在地方积累起广阔的人际网络和社会资源。陆粲《翰林文先生八十寿叙》言其“始在乡校,则已名满天下。自公卿以及韦布之流,莫不人诵其言,家有其书。东西行过吴者,辄往造门,以考德问业,几无虚日云。”[2]593作为祝寿之辞,难免有夸饰的成分,却也能看出当时在地方所具有的影响力,尤其是正德四年沈周殒没后,他日渐成为吴中各类艺文活动的重要参与者和引导者。

弘治、正德年间,与文徵明切磋文艺、吟咏酬酢者,主要是后来被称为“吴中四才子”和“东庄十友”的本邦才士。王世贞《文先生传》载:

吴中文士秀异,祝允明、唐寅、徐祯卿日来游。允明精八法,寅善丹青,祯卿诗奕奕有建安风。其人咸跅弛自喜,于曹耦无所让,独严惮先生,不敢以狎进。先生与之异轨而齐尚,日欢然无间也。[3]

从中可窥文徵明端正自持的秉性以及他与祝、唐、徐友朋尔汝的交往情境。此四人英才卓荦又相友善,钱谦益便在《列朝诗集》中冠之以“吴中四才子”的名目。从四人的诗文交游来看,早在弘治初的“古文辞”运动中,文、唐二人就曾与年纪稍长的祝允明文酒唱酬。然祝允明在正德九年赴京就选,授广东兴宁知县,此后数年与吴中文士山海相隔;徐祯卿年纪较轻,与文徵明的交游要在弘治十年以后,但他弘治十八年进士登科并转向了“七子派”,且于正德六年英年早逝;唐寅因科场案被黜,在吴中颓然自放,正德九年经历“宁王事件”后,更是居家寡出,与文徵明亦不甚相见。可以说,因各自境遇的不同,四人间多有聚散离合,他们的诗文唱和主要集中在弘治后期和正德前期。

与文徵明交往更为长久、唱酬更为频繁的是“东庄十友”。朱彝尊《静志居诗话》卷十一《邢参》载:

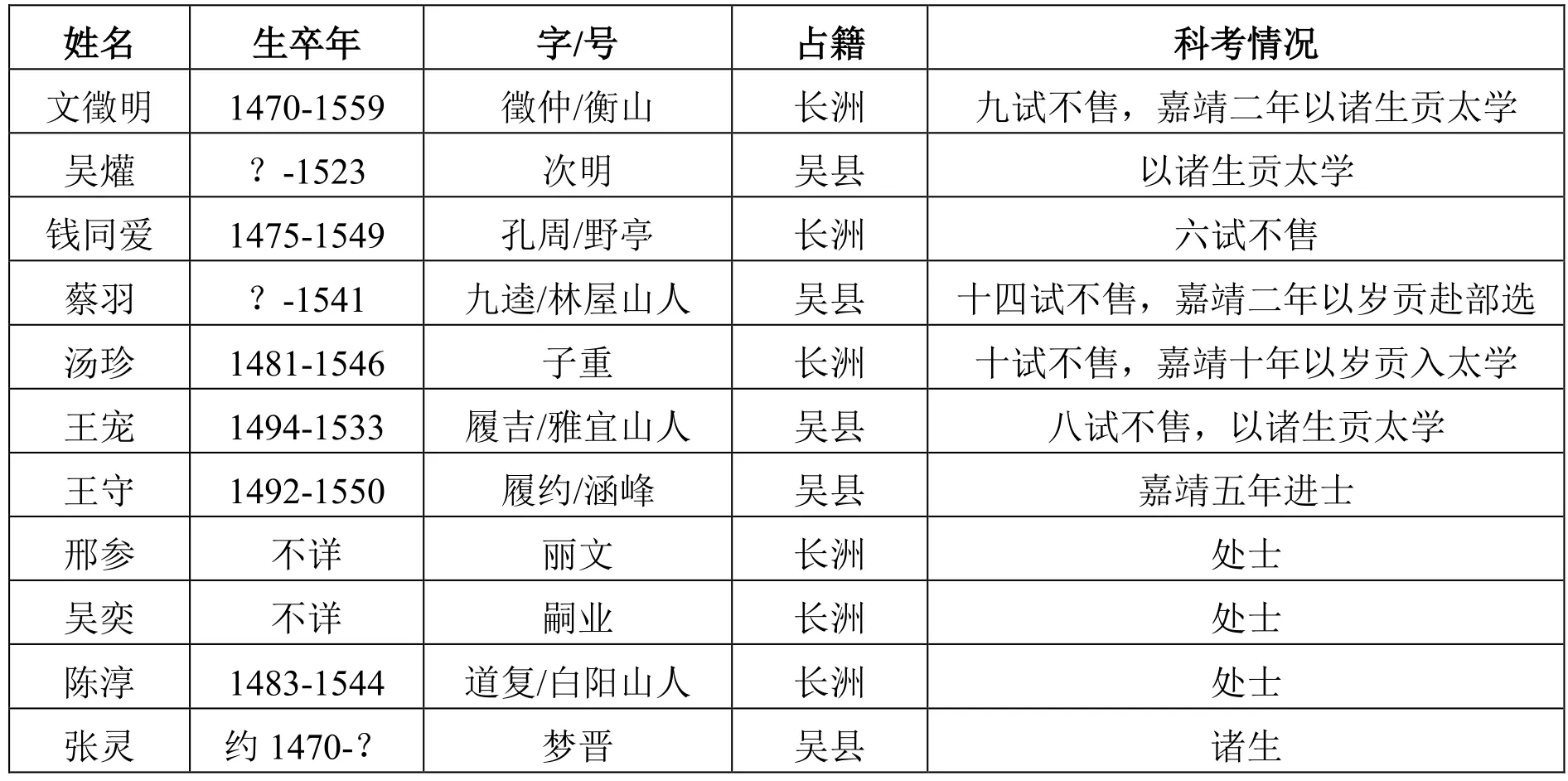

明初高侍郎季迪有“北郭十友”,丽文亦有“东庄十友”:吴爟次明、文徵明徵仲、吴奕嗣业、蔡羽九逵、钱同爱孔周、陈淳道复、汤珍子重、王守履约、王宠履仁、张灵梦晋。故其诗云:“昔贵重北郭,吾辈重东庄。胥会语难得,同盟讵敢忘。”[4]308

东庄位于苏州城东,为吴宽之父吴融所建,吴宽曾延请李东阳作《东庄记》,沈周绘《东庄图册》,此地因而擅名东南。宽殁后,从子吴奕琴酒款客,多与文徵明辈唱酬于此。据钱谦益《列朝诗集》所载,吴中处士邢参曾于正德年间作《怀友诗》十八首,友凡九人,依次为吴爟、文徵明、吴奕、蔡羽、钱同爱、陈淳、汤珍、王守、王宠。[5]3381朱彝尊称邢参有“东庄十友”,或本于此。只是除《怀友诗》中的九人外,他还加入了张灵。邢参有“昔贵重北郭,吾辈重东庄”之言,他以“东庄十友”比之高启等“北郭十友”,有继美前贤之意,也可想见他们一时风雅之盛。现以朱说为据,将“东庄友人”的占籍、科考情况等悉列如下(见表1):

表1 “东庄十友” 占籍、科考情况一览表

由表 1可见,弘治、正德年间,此十一人多为困顿场屋的士子,或绝意仕进的隐者,有着相似的身份和处境。在突破科举的门槛前,他们都以“布衣”的身份长期困守吴中。这也决定了他们边缘化的生存状态。为此,文徵明感叹道:

及今人材众多,宽额举之而不足,而又隘焉,几何而不至于沉滞也?故有食廪三十年不得充贡、增附二十年不得升补者。其人岂皆庸劣驽下,不堪教养者哉?顾使白首青衫,羁穷潦倒;退无营业,进靡阶梯;老死牖下,志业两负,岂不诚可痛念哉![6]574

明中叶以来生员骤增,而通过科举入仕的名额又极其有限,导致大批才士沉滞地方,进退无路。尤其三吴之地素为人才渊薮,这种情形更为明显。因而,长期失意于科场的文徵明辈面临着“白首青衫”的身份焦虑和“羁穷潦倒”的生存困境。

这一布衣群体无法扬名于朝堂转而栖身于江湖,在地方性的风雅活动中骋才游艺。如蔡羽《惠山茶会序》所言:

诸君子稷卨器也,为大朝和九鼎而未偶,姑适意于泉石,以陆羽为归,将以羞时之乐红粉,奔权倖,角锱铢者耳。矧诸君屋漏则养德,群居则讲艺,清志虑、开聪明,则滌之以茗。游于丘、息于池,用全吾神而高起于物,兹岂陆子所能至哉。[7]226

正德十三年,参与“惠山茶会”的“诸君子”是文徵明、蔡羽、汤珍、王守、王宠等人,乃“东庄十友”中交往最为密切者。在蔡羽的叙述中,他们是未能跻身庙堂的社稷之器,故而适意泉石、游息丘池,不屑于追名逐利,而倾心于养德讲艺的生活方式。这是吴中布衣文人普遍的生存状态和价值取向。

文徵明辈多科场失意而以艺文传名。“四才子”的艺术才能不必赘言,“东庄十友”中,王宠“行书疏秀出尘,妙得晋法”[8]309;陈淳游徵明门下,“凡经学古文词章,书法篆籀画诗,咸臻其妙”[9]330;张灵“画山水,足亚伯虎”[4]306;蔡羽“气高才逸,不就覊绁,诗旷而文”[1]695。陈去病《五石脂》言:“蔡羽、文璧、沈周、唐寅、祝允明及璧子文彭、文嘉皆吾吴先贤之彬彬者也。其人咸多技能,好古竺学,知考藏金石,收集古今图书无倦意。”[10]304可见他们在诗文书画、金石考藏方面各有涉猎且颇具才华,尤其文徵明更是诗、书、画三绝的名流才士。

正是借由地缘之便、境遇之同、艺文之好,文徵明与“东庄友人”声气相通,在诗酒文会和书画往来中形成了一个较为稳定的“吴中酬唱圈”。当然,此间仍活跃的沈周、被黜的唐寅以及未入仕的徐祯卿、祝允明等亦是“圈内人”。弘治、正德年间,他们多是无缘仕宦的布衣文人,同时也是才华横溢的地方名士。他们的交游联系和艺文活动夹杂着“布衣”的政治边缘感和“才士”的文化优越感,构成了吴中艺文的主要面貌。

二、草堂与禅寺:布衣群体的雅集空间

雅集唱酬是文人同声相应、同气相求的交往方式,往往仕进者雅聚于庙堂,隐逸者唱酬于山林。故曰:“夫士必有所聚,穷则聚于学,达则聚于朝,及其退也,又聚于社,以托其幽闲之迹,而忘乎阒寂之怀。”[11]597对于科场失意的文徵明及其友朋而言,吴中的山水名胜、园亭廊榭是他们酬唱燕豫的雅会空间。

吴中山水之胜,向来为文士所激赏。虎丘、石湖、天平山、太湖等都是吴地文人觞咏流连的佳处。文徵明自述:“弘治甲子之春,偕林屋先生及子畏、昌谷辈放棹虎丘,登千顷云,相集竟日。把酒临风,不觉有故人之思。”[12]他和友朋怡情山水、诗酒雅集的情形宛然在目。而在“绝胜清嘉”的吴中,“草堂”与“禅寺”是两个具有象征意义的雅集空间,寄托了在野文人更多的幽思。

(一)草堂雅集

在文人的精神世界中,“草堂”往往与山林隐逸者相连,与一种寓身江湖、幽栖放旷的生存方式相连。杜甫的浣花草堂、白居易的庐山草堂等都曾赋予此空间一种隐逸的精神内涵。并且,前人在草堂中产生的文学映射,总能穿过时间的缝隙影响到后来者的精神世界与文学创作,文徵明就说:“草堂诗句千年在,怪得清吟苦不成。”(《文徵明集》卷七《人日昌国西斋小集》)

长期里居的吴中文人大多有着自己的“草堂”空间,如前文提到的“吴氏东庄”。文徵明在《游吴氏东庄题赠嗣业》中写道:“渺然城郭见江乡,十里清阴护草堂。知乐漫追池上迹,振衣还上竹边冈。”(《文徵明集》卷九)显然,吴氏的“草堂”颇具园林之雅致。另外,文徵明的停云馆、钱同爱的有斐堂、唐寅的桃花庵、伍余福的雁村草堂、汤珍的小隐堂、王宠兄弟的王氏草堂等都是精巧别致的吴中“草堂”,为文徵明及其友朋提供了文会雅集的活动空间。

弘治十八年,“东庄友人”雅集于文徵明的停云馆,诗酒唱酬。徵明绘《人日诗画卷》,并记载了雅集的场景:“乙丑人日,友人朱君性甫、吴君次明、钱君孔周、门生陈淳、淳弟津,集余停云馆,谈燕甚欢。辄赋小诗乐客。是日,期不至者,邢君丽文,朱君守中,塾宾阎采兰。”[13]303席间,文徵明以诗相酬,朱存理、吴爟、钱同爱、陈淳等次韵和之,期而未至的邢参、朱正亦有追和之作。文诗曰:

新年便觉景光迟,犹有余寒宿敝帷。寂莫一杯人日雨,风流千载草堂诗。花枝未动临佳节,菜饭相淹亦胜期。春色到今深几许?小山南畔草痕知。①

诗人并没有谈笑燕乐的欢愉,而是在清寒寂寞的环境中缅想草堂诗句。“花枝”“草痕”等物象隐约透出诗人寓身草泽的幽隐意识。这种个人的幽思在唱酬中被同集者所共享,并触发了他们各自的幽怀,如:

人日阴寒花事迟,草堂暂假董生帷。欣陪雅集何当客,重辱高情先寄诗。荏苒年光新节物,淋漓春酒旧襟期。幽怀耿耿那堪写,延伫春风怅所知。(朱存理)

自愧平生见事迟,岂能披却故人帷。梅华江路空留楫,蕙草庭除尽赋诗。一雨祁祁谙节叙,百年落落共襟期。唯予寂寞谁相慰?只许高情鲍叔知。(邢参)

春阴阻我出游迟,剩想芳筵列绮帷。世事难逃远公社,野人多慕少陵诗。满山残雪犹须伴,一岁灵辰又负期。试向卷余留短札,相违应得报君知。(朱正)

文诗中的幽隐意识在友人的和作中同样存在。只是因个人的性情不同,这种意识经由或惆怅、或寂寞、或野逸的心绪表达出来。尤其朱正“世事难逃远公社,野人多慕少陵诗”之句更是多了些“逃禅”的意味,他以“野人”的身份追慕杜甫,直接表露出对野逸生活的体认以及对边缘性生存状态的自觉。

事实上,在“草堂”这一空间中,诗人不时地以“野人”或“幽人”等萧散寂寥的主体形象出现,如:

草堂西郭外,迂辙访幽人。密竹四檐雨,孤花六月春。(《文徵明集》补辑卷五《过王氏草堂履约有诗次韵奉答》)

山斋雨歇昼沉沉,得与幽人一散襟。矮榻薰垆消茗碗,小窗棋局转桐阴。(《文徵明集》卷七《停云馆与昌国闲坐》)

野蔓藤梢竹束篱,城闉曲处有茅茨。主人萧散同元亮,胜日登临继牧之。(《文徵明集》卷十《九日子畏北庄小集》)

宴坐融融日满斋,春晴不上野人怀。炉香消尽鸡声歇,一树花影过午阶。(徐祯卿《立春前一日过徵明小斋闲咏二绝》)[14]2

文徵明等人反复突显“幽人”“野人”等抒情主体形象,或可看作是对彼此在野者身份的认知。而诗中幽寂的“草堂”空间与萧散的“幽人”形象相融通,指向了一种不羁于名利、不拘于尘网而幽隐自惬的生存状态。这种状态在他们的草堂雅集中多有直观的呈现,如“煮茗焚香聊足乐,何须浊酒过邻墙”(《文徵明集》卷九《腊月十三日饮伍君求雁村草堂,阅旧岁留题,适亦腊月十三,为之感叹,因再次前韵》),又如“喜看波跃鳞,醉逐风翻蝶。莫言佳期愆,良会心自惬”(《文徵明集》卷二《端午日陈氏西园小集分得叶字》)。虽然不少吴中文人长期存在着“白首青衫”的身份焦虑(文徵明尤为突出),但在远离朝堂的生活方式中,他们逐渐以“幽人”或“野人”自居,并展现出一种悠然自适的生存状态和不同流俗的价值取向。

(二)禅寺清谈

“草堂”寄寓了失意文人的“幽隐”之思,而在“禅寺”这一空间中或可寻绎出他们的“禅隐”之念。诗人们常常以“逃禅者”的身份在禅寺中雅会清谈,寻求身心的安顿,超脱尘俗的烦恼。

吴中素多名蓝古刹,无论通邑大都,还是山村水落,均可见之。徐枋《法林庵募制庄严序》载:

三吴之内,刹竿相望,其名蓝巨刹,涌殿飞楼,雄踞于通都大邑、名山胜地者无论,即僻壤穷乡,山村水落,以至五家之邻,什人之聚,亦必有招提兰若,栖托其间。[15]

此间的佛禅氛围可想而知。对于“处江湖之远”的吴中文士而言,遍布的禅寺成为他们遁世禅隐的世外之地,所谓“山中六月可逃禅,相与清斋佛座前”(《文徵明集》卷十《夏日同次明履仁治平寺纳凉》)。

另,《吴门补乘》载:

东禅寺红豆一本,结为连理枝,高至三丈。花时,沈启南、文徵仲、唐子畏、汤子重诸君恒修文酒之会。

东禅寺清溪堂,前明天玑禅师与吴匏庵、沈石田、唐伯虎、文衡山、祝枝山诸君子往来倡和于此。[16]

文徵明等人常雅聚于佛堂禅院,于此清言玄谈,结社唱酬。而禅寺也以其清幽的环境、空灵的境界成为与吴中文士缔结了文字因缘的“文学空间”。这一空间中的“禅意”影响着他们的精神状态与艺文活动。

正德三年,文徵明携唐寅、朱凯、吴奕同集竹堂寺,徵明绘《雨景》并题曰:“戊辰三月十日,偶与尧民、伯虎、嗣业同集竹堂。伯虎与古石师参问不已,余愧无所知,漫记此以识余愧。”[17]可想见他们参禅问道的雅会场景。四人并有唱酬之作题于画卷:

偶向空门结胜因,谈无说有我何能。只应未灭元来性,云水悠悠愧老僧。(文徵明)

春去柴门尚自关,那知樱笋已阑珊。凭君写出朝来景,霭霭浓云叠叠山。(唐寅)

我爱云闲自来往,老僧心定笑云忙。倏焉散去山亦静,云意僧心俱两忘。(朱凯)

渺渺云封竹院深,闲来时得纵幽寻。今朝知客留题处,挥麈清谈愧道林。(吴奕)

竹堂寺即正觉禅寺,在城东南隅,寺中多美竹,故又名“竹堂”。文、唐诸人常雅集于此。文徵明虽不似唐寅那般谙于佛理,但他的诗句也表露出了对禅宗的亲近与体悟。而朱凯“云意僧心”的禅念、吴奕“挥麈清谈”的超然更是吴中处士游心方外时呈现出的气韵风神。他们在禅寺中诗画唱酬、共参佛理,展现出在野文人一种云壑投闲、从容物外的精神状态。又如:

闲心会空寂,尘世思欲避。所以高世人,往往轻禄位。(《文徵明集》续辑卷上《次韵王履仁游玄墓七诗·光福寺》)

乃知从前日,枉作尘中老。江山无吝情,相见苦不早。(《文徵明集》续辑卷上《次韵王履仁游玄墓七诗·宿僎上人房》)

每见青山羞世网,欲临流水置柴扉。紫薇胜槩吾能领,只恐时情与愿违。(《文徵明集》卷十《夏日同次明履仁治平寺纳凉》)

当身处空灵静寂的佛禅世界中,诗人总会重新观照尘俗中的自我,并在这种观照中,自觉地产生了“逃禅”之念,想让自己从尘网的束缚中解脱出来,从名利的羁绊中跳脱出来。科考的压力、功名的无望、年岁的流逝,这些尘俗烦忧在空寂的境界中都被淡化了。就文徵明而言,良辰和友朋在当下或许更加重要,其诗曰:“良辰在眼休教负,相对山僧把一杯”(《文徵明集》卷十《九日,期九逵不至,独与子重游东禅作诗寄怀,兼简社中诸友》)。可以说,禅寺不仅是文徵明与友朋诗文雅会的清净之地,同时也是他们寻求精神解脱的遁世之所。

对于长期里居的文徵明而言,雅致的草堂、空寂的禅寺是他与友人进行文学交流和艺术交往的诗意空间。透过这两个空间,可以窥见他们远离朝堂的生活的某些面貌。他们在诗酒文会、书画往来等艺文活动中显露出布衣文人自惬的生活方式、超脱的精神状态以及不同流俗的价值取向等。他们常常以幽人、野人、逃禅者等边缘人物自居,或可看作是布衣文人生存状态的自我表达与认同。

三、元末故实:吴中才士的精神取向

如上所述,诗酒雅集、书画往来等艺文活动已成为文徵明辈里居生活的常态,反映了文徵明与友朋间的交游联系。通过这种艺文上的交游联系,他们常常集体追忆吴地的风雅往事,在历史记忆中寻求自身的认同和归属。文徵明在《郑所南国香图卷》的跋语中写道:

徵明往与徐迪功昌国阅此卷于润卿家,各赋小诗其上,是岁,弘治十三年庚申也。及今嘉靖己丑,恰三十年矣。追忆卷中诸君,若都太仆元敬、祝京兆希哲、黄郡博应龙、朱处士尧民、张文学梦晋、蔡太学九逵及昌国,时皆布衣,皆喜谈郡中故实。每有所得,必互相品评以为乐。(《文徵明集》补辑卷二十二《跋郑所南国香图卷》)

所谓“郡中故实”,即地域性的历史积淀,是被文人所追怀的“吴中往事”。在跋语中可以看到,文徵明辈“皆喜谈郡中故实”,且“每有所得,必互相品评以为乐。”他们正是通过诗文书画的交流、品评,来分享、追忆吴地的“故实”。而作为以书画传名的地方才士,元末倪瓒等人的风雅往事对他们有着特殊的感召力,常常是他们集体追怀的“郡中故实”。

关于元末吴地风雅之盛,陈田《明诗纪事》载:

元季吴中好客者,称昆山顾仲瑛,无锡倪云镇,吴县徐良夫,鼎峙二百里间。海内贤士大夫闻风景附。一时高人胜流,佚民遗老,迁客寓公,细衣黄冠与于斯文者,靡不望三家以为归。[18]504

吴地文坛在元末可谓独领风骚,顾仲瑛的“玉山草堂”、倪瓒的“清閟阁”、徐良夫的“耕渔轩”等都是东南文士雅会酬唱之所,甚至吸引了杨维桢这样的名流大家。随着时光的流转,顾仲瑛、倪瓒、杨维桢这些元末高士逐渐沉淀为“郡中故实”,融入吴地文化的血脉中,被后来者所追忆、所认同。

元明之际的风雅逸事,一直在吴中地区传播,都穆《南濠诗话》、杨循吉《吴中往哲记》、沈周《石田翁客座新闻》等多有记载。文徵明更是熟谙元末故实,《太平清话》言:“文衡山太史极熟胜国人遗事,能口述其世系、官阀、里居。几上多抄本小册,皆国初元末故实也。”[19]712钱谦益也说他“博习典故,元末国初,故家遗老,流风旧事,从容抵掌,历历如贯珠。”[8]306可见文徵明对当时的“流风旧事”确实表现出了非比寻常的兴趣。不过,他所瞻望的“故家遗老”并非逐鹿中原的军阀政客,而是倪瓒、顾仲瑛、杨维桢等东南名士。这在他的诗文创作、书画题跋中均有直接的流露。如:

倪先生人品高轶,风神玄朗。故其翰札语言,奕奕有晋宋人风度。雅慎交游,有所投赠,莫非名流胜士。(《文徵明集》卷二十一《跋倪元镇二帖》)

元季昆山顾仲瑛氏,好文重士。家有玉山草堂,多客四方名流。所蓄书画,悉经品题。(《文徵明集》卷二十一《题沈润卿所藏阎次平画》)

平生最爱云林子(倪瓒),能写江南雨后山。我亦雨中聊点染,隔江山色有无间。(《文徵明集》补辑卷十四《仿倪云林》)

在文徵明的记忆中,倪瓒是高逸玄朗的丹青妙手,顾仲瑛是好文重士的鉴藏名家,他们与四方名流交游唱酬,在元末乱世中营造了一方风雅。可以说,他们的人格形象、艺术趣味、生存状态都切合了文徵明等布衣才士的价值取向。因而,文徵明辈格外契心于元末高士,他们对倪、顾之流的追和活动正是接续元末风雅、展现自我形象的文学方式,兹援引三例以述之。

(一)追和《花游曲》

元至正八年,杨维桢携顾仲瑛、郭翼等玉山文人雨中游石湖,同游者并有道士张雨、歌伎琼英。铁崖为琼英赋《花游曲》,仲瑛等人和之。顾诗有云:“老仙醉弄铁笛来,琼花起作回风杯。兴酣鲸吸玛瑙碗,立按鸣筝促牙板。”[13]304诗句记录了当时酬唱燕豫的情形。正德九年,文徵明追和《花游曲》,并抄录玉山文人诸和作以寄王守。文诗云:

石湖雨歇山空濛,美人却扇歌回风。歌声宛转菱花里,鸳鸯飞来天拍水。当时仙伯醉《云门》,酒痕翻污石榴裙。遗踪无复芳尘步,湖上空余昔人墓。昔人既去今人来,千载风流付一杯。雪藕萦丝荐冰碗,蛱蝶飞来逐歌板。夕阳刚在画桥西,一段春光属品题。伤心不见催花使,只有黄鹂啼再四。无限春愁谁与笺,玉奴会唱《紫霞篇》。(《文徵明集》卷五《追和杨铁崖石湖花游曲》)

石湖一直是吴中文人游赏雅会的佳处,无数名流胜士曾驻足于此。“昔人既去今人来,千载风流付一杯”,文徵明旧地重游,回溯杨、顾等人当年在这里歌舞吟咏、诗酒唱酬的往事,在对他们的追怀中产生了今昔之感,并且有矩步前贤、接续风雅的自我期许。是年,徵明四十五岁,经历了六次科考的失败。数年来,他和友人们栖身吴中,啸咏湖山,在元末高士的风雅往事中常常能找到一种认同和归属。他自述道:

铁崖诸公花游倡和亦石湖一时胜事也,比岁莫氏修石湖志目,为秽迹而弃之,不诚冤哉,余每叹息其事因。履约读书湖上,辄追和其诗并录诸作奉寄,履约风流文采不减昔人,能与子重、履仁和而传之,亦足为湖山增气也。是岁大明正德九年,岁在甲戌六月廿又五日,上距诸公游湖之岁,百六十七年矣。(《文徵明集》续辑卷下《石湖花游图》)

《石湖志》由吴江人莫震所撰,据文徵明所言,铁崖等人的“花游倡和”在莫氏看来是“秽迹”,因而未入《志》中。但文氏却认为这是“一时胜事”,不仅追和其诗,还抄录诸作寄赠“东庄友人”,并期待王守、王宠、汤珍等能“和而传之”。文、莫二人对“花游倡和”的不同态度,体现出两种价值取向的对立。文徵明作为以书画闻名的吴中才士,他对于玉山文人的风雅逸事是心生向往的,并且有继美前贤之意。因而,他的追和行为实际上是一种“文化姿态”,既是对杨、顾等元末名贤的认同和追慕,也是自我形象的展现。

(二)《江南春》唱和

如果说文徵明追和《花游曲》还只是个人对元末高士的倾慕,那么他与友朋的“《江南春》唱和”则是对元末故实的集体追忆,承接了元末高士的精神意脉,并展现出吴中才士的群体形象与艺文风貌。

据叶晔考证,有明一代,吴中地区至少发起过五场对于倪瓒《江南春》的追和活动,参与者多达74家,唱和之作不下116首,可见影响之大。[20]其中,沈周、文徵明、祝允明、杨循吉、徐祯卿、唐寅、蔡羽等是最早参与《江南春》唱和的一批人,他们的唱和主要发生在弘治、正德年间。

弘治初,苏州人许国用得倪瓒《江南春》手稿,并邀沈周等和之。于是,吴中名士对《江南春》群起追和,一时间成为吴中文坛的盛事,关于倪瓒的记忆也在这一区域变得更加鲜明。倪瓒之作原为题画诗,诗作如下:

汀洲夜雨生芦笋,日出曈昽帘幕静。惊禽蹴破杏花烟,陌上东风吹鬓影。远江摇曙剑光冷,辘轳水咽青苔井。落花飞燕触衣巾,沉香火微萦绿尘。

春风颠,春雨急,清泪泓泓江竹湿。落花辞枝悔何及,丝桐哀鸣乱朱碧。嗟我胡为去乡邑,相如家徒四壁立。柳花入水化绿萍,风波浩荡心怔营。[21]378

元末兵乱,倪瓒扁舟箬笠,往来于五湖三泖,寄身于琳宫梵宇,过着抛家舍业的流离生活。诗中“夜雨”“惊禽”“鬓影”“青苔”“落花”等意象都沾染上一种感伤的情绪,而后一首更是直接表露了诗人漂泊无依的凄苦心境。倪瓒清高古逸的人格形象和流落不偶的生存境遇,使得“江南春”这一主题有了一种遗世独立的意味。

弘治、正德年间,文徵明等人延续了“江南春”的主题,但他们身处太平安逸的环境中,自然不会有倪瓒那种漂泊无依之感。他们追和《江南春》,更多是出于对倪瓒的神往,并借这一主题来抒发各自的情怀,展现吴中才士的自我形象。如文徵明“楼前柳色迷城邑,柳外东风马嘶立。水中荇带牵柔萍,人生多情亦多营”、徐祯卿“西郊送春倾丽邑,痴忆东风久凝立。人生浮体若飘萍,床头斗酒须自营”、唐寅“铸鼎铭钟封爵邑,功名让与英雄立。浮生聚散是浮萍,何须日夜苦蝇营”等。

“《江南春》唱和”原本只是一时风雅,但那么多个性卓荦的吴中才士相继加入这一队列中,便足以在吴中文坛产生影响力,并形塑这一区域的文学面貌。这主要表现在两个方面:其一,经由文徵明等人的集体追和,《江南春》成为了一种带有地域色彩的“文化标识”和表达身份认同的“文学典范”,并吸引越来越多的吴中文人自觉参与到追和活动中。长达百余年的“《江南春》唱和”在明代成为一种显著的地域文学现象。其二,如张仲谋所说:“《江南春》不再是一首简单的诗词作品,而俨然成了倪迂(倪瓒)、石翁(沈周)传下来的精神衣钵,一种价值体系的载体或象征物。”[22]可以说,追和《江南春》的行为本身就具有一种象征意义,不仅凝聚了吴中文人彼此间的身份认同,更接续了倪瓒的精神意脉,使吴中才士的内在精神在一定程度上与元末隐逸群体相连。

(三)墨梅唱和

谈到文徵明辈对于元末高士的集体追和,“墨梅唱和”也是一显例。正德七年,文徵明与唐寅、祝允明、王守、徐霖、陈沂、王韦、陆深、薛章宪、谢承举等人观看王冕的《墨梅图轴》,并追和王冕在画上的题诗,且分别题于画幅四周绫上。此次“墨梅唱和”以文徵明等吴中文人为主,同时也加入了来自金陵、云间、江阴等地的才士,是一场东南文坛的艺文盛会。

王冕题诗云:

江南十月天雨霜,人间草木不敢芳。独有溪头老梅树,面皮如铁生光芒。朔风吹寒珠蕾裂,千花万花开白雪。仿佛蓬莱群玉妃,夜深下踏瑶台月。银铛泠泠动清韵,海烟不隔罗浮信。相逢共说岁寒盟,笑我飘流霜满鬓。君家秋露白满缸,放怀饮我千百觞。兴酣脱帽恣槃礴,拍手大叫梅花王。五更窗前博山冷,幺凤飞鸣酒初醒。起来笑抱石丈人,门外白云三万顷。[23]

王冕,字元章,号煮石山农,会稽人。元末乱世,“携妻孥隐于九里山,结茅庐三间,自题为‘梅花屋’”。[8]16他工于画梅,并在对梅花的点染、吟咏中寄托情志,他曾赞叹梅花“可谓浊世之高士也,观其清标雅韵,有古君子风焉。”[24]278可见,王冕画中的墨梅与诗中的寒梅都被赋予了一种清高绝俗的人格形象,或者说凌寒独放的梅花本就是诗人自己。《墨梅图轴》将王冕的墨梅画、梅花诗以及他自身之形象凝定在尺幅之间,成为元末高士内在精神的载体。流转百年后,它被落拓的吴郡文人所观看、所追怀,尤其是题诗中醉酒狂歌、孤高傲世的诗人形象引起了文、唐等人的共鸣。于是,他们在和诗中与之呼应,展现出一种疏狂自放、磊落不羁的人生姿态,如文徵明“恍疑寒影照昏缸,刻画无盐谁滥觞?逃禅已远嗣者寡,仿佛尚记山农王”、唐寅“衲衣结鹑何愁冷?醉眼糢糊长不醒。游遍西湖夜继明,休把东风负俄顷”、王宠“有花满眼酒满缸,人生安得不尽觞。古来旷达总如此,一醉累月轻侯王”等。“王冕—梅花”所蕴含的人格形象影响了无数失意文人,而同样落拓不偶、寄身书画的文、唐之流更是如此。虽然他们的性情各自有别,但无一不向“梅花逸士”的内在精神靠拢,并展现出地方才士理想化的自我形象。

吴历《墨井画跋》载:“元季人士,亦借绘事以逃名,悠然自适,老于林泉矣。”[25]204元末纷乱,杨维桢啸咏湖山、倪瓒漂泊江湖、王冕寄意寒梅,他们“逃名”于乱世,托身于东南,在诗酒文会、书画创作中寻求寄托。他们的人格形象和人生姿态甚至成为了一种“范式”,影响后世文人。文徵明等吴中才士对元末名贤的集体追和,实际上就是向这种“范式”的自觉靠拢,他们不仅在书画艺术上取法倪瓒之流,在人格形象、价值立场、生存方式上也与元末文人意脉相通。

综上,弘治、正德年间,文徵明等人的文学往还和艺术交流构成了吴中文坛的主要面貌,并在吴中的景观空间和历史记忆中展现出一个地域群体的独特风采。具体而言,一方面,作为与庙堂无缘的布衣文人,吴中的草堂、禅寺、山水等成为他们交游联系、雅集唱酬的空间。在地方性的艺文活动中,他们体现出布衣文人幽隐自惬的生存方式和不同流俗的价值取向;另一方面,作为以书画闻名的地方才士,杨维桢、倪瓒、王冕等元末名贤是他们倾慕和追忆的对象。通过对元末高士的集体追怀,他们接续了倪瓒等人的精神意脉,构建出疏狂自放、清逸不俗的才士群像。虽然没有“前七子”“诗必盛唐”的理论大纛,但他们在文会雅集、书画往来、诗酒唱酬等风雅活动中,实现了自身地域文化特质的承续和凝定,在明中叶的文学主流外呈现出吴中才士的文采风姿。

注释:

① 引自周道振辑校《文徵明集》(增订本),上海古籍出版社2014年版。后文无标注之引文皆源于此,不再赘述。