中国画传统艺术精神的当代性再思考

曹国桥

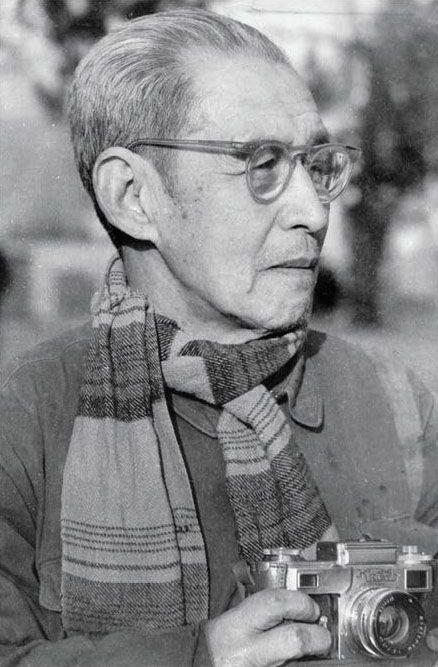

刘凌沧

刘凌沧(1908—1989),本名刘恩涵,字凌沧,河北固安人。我国著名画家、理论家、美术教育家。师从徐燕孙、管平湖,学习工笔重彩人物画。1933年任京华美术学院人物画教授。新中国成立后,任中央美术学院人物画科主任、教授、研究生导师,北京工笔重彩画会名誉会长,中国美术家协会会员等。先后出版《唐代人物画》《刘凌沧画辑》《中国古代人物画线描》《中国书画函授大学国画讲义》《荣宝斋画谱·工笔人物部分》《刘凌沧人物画选》《当代中国画精品集·刘凌沧卷》《刘凌沧美术文集》等。

刘凌沧(1908—1989),河北固安人,本名刘恩涵,字凌沧。其一生完成了由民间画工到20世纪著名的工笔画家、理论家和教育家的转变。先生由中国画学研究会出道,开启了他拥护并坚守传统的艺术道路。他以开放包容的胸怀,扎根时代,以开放包容的艺术态度在西方文化盛行的时代默默致力于中国画传统艺术精神的维护与拓展,绽放出独特的色彩。2020年是中国画学研究会成立100周年,在呼吁文化自信与构建中国特色美术事业的当下,我们不得不反思将外来文化作为革新方向的、西方中心化的现代主义是否真是传统中国画当代化唯一且有效的方式,如若不然,那么坚守传统、立足传统的中国画革新的当代意义是否值得重新思考?

“囿于形似者了无意趣”:一个文人画家的艺术观

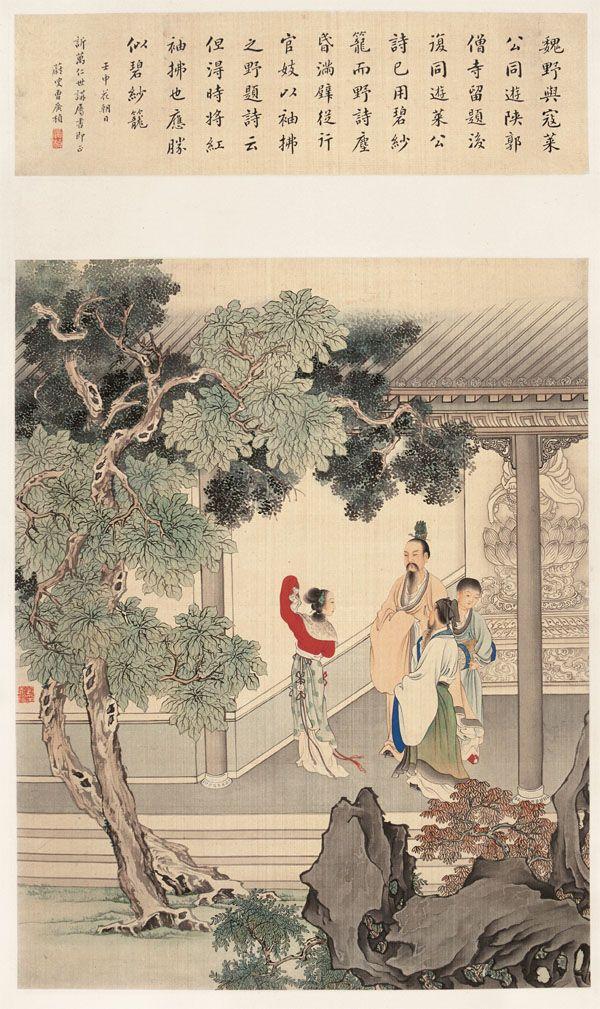

刘凌沧14岁跟随河北霸县(今霸州市)民间画工李东园学画,18岁加入画学研究会学习绘画。他的早期作品被嘲笑“画得不错,就是俗气”。好在研究会的导师多为文化界知名人士,更有“从前清旧官僚体制中走出来的中国最后一批传统文人,他们大多接受过系统的儒家思想教育和传统文化艺术的熏染……他们在绘画中所追求的高蹈超迈的文人情怀则成为京派绘画的一个重要特点”。在他们的指导下,刘凌沧“知道了许多当画工时没有听到过的美术知识”。19岁的刘凌沧开始在《艺林旬刊》从事助理编辑工作,“工作之便,我得以看到大量宋元的名画。我住在编辑室可以饱览观看,在灯下都勾下了稿子,作为我学习的范本”。在此期间,刘先生时常到国立北平图书馆查书,广泛涉猎古今中外的美术书籍,“世界艺坛宛如知识的汪洋大海,而自己所知的不过是沧海一粟而已,求知的欲望更加迫切”。先生广泛师承,博学多思,对于《捣练图》《韩熙载夜宴图》等经典作品,不仅多次临摹,且在其著作中将自己的所思所感深入剖析。《艺林旬刊》第29期刊发刘凌沧临摹陈洪绶《羲之笼鹅图》的作品,周肇祥为之题款“刻意临摹,已精时堂之誉,好学深思,何患不并肩古人耶?余当拭目待之”,足见刘凌沧先生好学深思的态度以及画学研究会对他与作品的认可与支持。

“囿于形似者了无意趣”,先生以开放的心胸博览群书、广泛涉猎中西方的艺术理论。这不仅是提升内在素养、画品与艺品的关键所在,更重要的是推动了他在身份上由民间画工到文人画家的转变。画风成熟后,刘先生的作品“得徐操之豪放而去其粗狂,有管平湖之雅致而去其纤弱,人物传神于一颦一动,绘景得情于亦工亦写,笔法在飘洒中见谨写,设色在绚丽中求典雅,取得了生动典雅而极富韵致的效果”。1958年专著《唐代人物画》出版,体现了刘先生对于传统绘画系统、翔实的研究;撰写的论文《民间画工绘画的艺术技巧》表达了刘先生对于民间画工与文人画家的独特感悟与认知;而后来广西美术出版社出版的《刘凌沧美术文集》,较为全面地展示了刘先生“画家视角”的“学者心态”。

中国画学研究会“以精研古法、博采新知为宗旨,先求根本之稳固,然后发展其本能,对于浪漫伧野之习,深拒而严绝之,以保国画特殊之精神”,这深深影响了先生的创作思想与研究方向。他曾回忆说:“青年时期正处于那个时代,由于外国人的侵略,外国人用武器压迫我们,就认为他们什么都比我们强,因而对自己几千年来的文化艺术也失去了信心。”“五四”前后,中国美术界关于“中国画衰落论”的论调已经成为一种普遍的心理认同,但在刘先生看来“中国画衰落”的危机乃是出自“国粹”的不保,而并非中国画弱于西方美术。“绘画的形成,和每一国家、每一民族的地理环境、历史传统、风俗习惯、心理状态有着紧密的联系。”中国绘画深深根植于优秀的中华文明之上,明末清初的文人画为后人所诟病,无外乎是他们因袭模仿、陈陈相因,“不把绘画作为反映现实生活的工具,而把师法古人、追求形式作为创作的目标”的结果,所以不能因此就否定中国美术的价值。继承传统并非盲目守旧,是要学习它的“表现手法”和“技法诀窍”,求得在新时代的“中国画”中显示出浓郁的民族风格和雄强的民族气魄。

“缚于陈法者故步自封”:一名传道授业者的民族观

坚守传统,多数人会以封闭内化、顽固保守的观念等同之。先生的教师身份助其思想开放,對新鲜事物有浓厚的兴趣,对传统也并非一味扎根、盲目捍卫,认为“缚于陈法者故步自封”。先生喜欢西餐、西装,上英语夜校补习英语,阅读西方绘画作品与艺术理论书籍,更是撰写了大量的文章介绍外国的绘画和理论。20世纪30年代,刘先生在《中国文艺》《大公报》《晨报副刊》等报刊上发表了《亨利·马蒂斯》《立体主义画家毕加索、雷格尔》等介绍西方现代艺术的文章10余篇,可以说是较早把马蒂斯、毕加索介绍到中国的人。

“一切艺术形式都不是僵死的外壳和容器,可以装进任何内容,它是依靠内容的变革而出现新的形式的”,中国画的发展变革也不例外。而且“西洋画法的传入,如果能够吸收融化‘洋为中用,对于中国画的革新,本来是可以开辟一条新的道路的”。比如,“虽然工笔重彩人物画与西洋色彩人物画在风格、特点上有不同之处,但有其共同的造型和色彩规律,可以在传统技法的基础上找出其共同的规律,吸收西洋画法的优点,加以创造性的运用”。在美术创作中,为了更好地适应国画的新时期改造,刘先生研究光影与色彩,可以想见刘先生为此所做的努力与尝试。

没有调查就没有发言权,在经过对西画光影、透视等科学性理念的研究与尝试之后,刘先生感慨:“从1954年到1957年这一阶段中,北京美术界的少数资产阶级分子泛滥其民族虚无主义的逆流。他们打着‘革命学派的幌子,轻视民族遗产,排斥中国画。他们到处散布着‘虚无主义和‘修正主义的论点,主张用西洋方法来改造中国画,在青年的美术学徒中间产生了极其不良的影响。”“中国画总要经过一个转变的过程。生硬地把西洋画技法强行归纳入中国画的模式里,只能产生郎世宁画风的面貌,我们可以从中总结出教训来。”所以,新的民族艺术形式的出现,必须在自己民族传统的基础上出发,“吸收不等于硬搬,外来文化经过消化融合才有用处,关键在于用怎样的态度对待外来文化,民族文化和殖民地文化的原则区别即在于此”。

文化融合本是常态。无论是隋唐时期对佛教形象的中国化改造,还是利玛窦以宗教之名引入油画时的不兼容,中华民族面对外来文化的态度从来都是自信且直接的。有选择地吸收是拓展自身的重要途径,但是本民族传统特色的保持是基础,也是前提。就像刘先生将唐代在人物画取得伟大成就的原因归纳为:“在保持自己民族传统的基础上,广泛地吸收外来艺术的营养,经过融合锤炼,形成了雄浑富丽、时代感很强的唐代画风。”但是自19世纪中后期以来,西方的坚船利炮将中国“地大物博”“天朝大国”的自信瞬间摧毁,以至于对五千年来形成的璀璨中华文明都陷入了深深的自卑。中华民族的优秀文化从来不曾改变,而我们面对西方文化的态度又何须改变?在“中国画衰败论”盛行,西化、发展与创新成为时代旋律的历史时期,中国画的确面临困境,亟待寻找新的出路。先生在坚守传统的同时,能够冷静客观地平视西方文化,没有崇拜,更没有诋毁,通过对西方文化艺术不断渗入、学习与传播,理性看待两者的差异并思考嫁接的可能性,呼吁大家能够冷静、理智地看待中西文化的差异。先生从一个毫不起眼的民间画工到有如此观念与格局的文人画家着实令人叹服。

钩沉稽古 发微抉隐:一位传统艺术家的革新观

在时代的变革中,新的思想与事物层出不穷,如何对其吸收、回应是推动中国画承载时代精神的重要方式。先生始终将“民族性”作为传统美术改良的根基,有吸收、借鉴,然而更多的是对传统的呼唤。

作于20世纪40年代的《时装女郎》,是刘凌沧先生现存作品中以西方、当代、时尚为主题的代表作之一。描绘的时装女郎极具现代感,与其他传统仕女委婉含蓄的形象全然不同。作品以三分之二侧面取像,五官立体且形象更加突出;柳月弯眉,嘴唇、指甲红似火;修身的吊带长裙如行云流水般飘逸,将肌肤光滑之感表现得恰到好处,身材的线条美展示得一览无余,前卫、自信的时尚女郎形象跃然画面。画面中不同比例的长方形将画面层层切割,椅子、坐垫、女郎的线条由疏到密再到疏,富有节奏感;与此同时,人物与椅子弧形的线条产生遮挡的同时,也弱化了直线的板滞感。人物背景为屏风,展示的是古代仕女劳作的状态,传统与当代的碰撞寓意深刻。表现内容在转变,采用以线为主、平面式的塑造方式,不变的传统笔墨语言为我们呈现的是当代中国画发展的一种可能性。以当代的创新观念看待这种实验性的尝试着实有先进之感,但在传统的国画创作中形式上的“创新”并不是评价艺术水准的最重要准则。20世纪80年代,在片面追求中国画革新的背景下,中国画“变形”之风盛行,继而刘先生提出绘画的变形应该有它自己的“阶梯性”和“程序性”,变形是一种风格建立了稳固的基础之后,艺术技巧到达极度成熟的阶段后,再去追求的形式美感。为求创新,片面追求变形,直接与西方“近代流派”嫁接,是讲不通的。因此,这种实验性的尝试尽管贯穿刘先生的创作生涯,但并非主要方向,毕竟中西方艺术理念更多的是不兼容。

面对西方写生式创作,先生曾直言:“近年人物画作品好像教室里画的人像写生,加一个题目,便算一幅创作,缺乏思想深度,给人以‘贴标签之感。”工笔人物是先生坚持一生的创作题材。在早期作品中,先生多不厌其烦地将场景、人物关系、故事情节一一描绘,尤其注重技法语言的传达与阐释,甚至是直接注明模仿学习某某。所以在像《扫雪图》一类的作品中,相对于作品文化内涵的传达远远少于对客体外在形象与画面完整性的关注,而在后来的作品中刘先生对两者的关注程度逐渐发生逆向的转变。《寿星图》《文成公主》均为20世纪80年代所作,明显不同于早期对于细枝末节的关注与刻画,删繁就简、提炼概括,“不为斩刻之形,不为刻画之迹”,表现形式上与盛唐人物画背景中留白的处理方式极为相像;加上刘先生行楷题跋,不仅书画结合,而且将主题生动阐释。以此看来,在先生的工笔人物画创作中,从一开始单纯人物、场景式描绘以及故事情节性的描述,转到后来优秀民族文化人物與故事的选取和阐释,鲜明地体现出刘先生在艺术创作中对民族传统文化的默默耕耘与传播。

从鸦片战争的失败、中国的落后挨打到民族自卑感的滋生,救亡图存成为时代旋律。所以,国画在面对改革与时代性拓展的命题时带有一种深刻的危机感,而且伴随“西化”的盛行,国画的当代化之路便由自我革新的内在驱动被替换为西方现代主义观,在创新的道路上与最初的自我渐行渐远。为此,我们不得不面对的是20世纪以来,中国画坛传统水墨画一统天下的格局不再,水彩、油画、素描等绘画形式看似让中国绘画的面貌走向多样性的同时,中国画最传统的艺术精神也在逐渐被稀释。在传统艺术精神的范畴中,与其将“当代性”理解为先进、创新、与传统决裂,不如在历史的维度上提取到时代性意义。在中国画的现代化转型中,西方冲击是一种客观且无须回避的客观存在。基于此,中国画的回应有很多种可能性,但唯一的不必要性就是复制一个西式的当代。刘凌沧与中国画学研究会在当时的美术界,“面对西方异质文化的强烈冲击和社会生活环境的巨大变革,对传统文化所做出的反思和为保存和发扬传统绘画从不同方面做出的努力,在今天看来有很现实的研究价值”。

当下的中国,伴随着经济的发展,社会地位稳步攀升,文化自信逐步增强。弘扬民族艺术、发展中国特色社会主义美术的观念成为时代旋律,再度审视、梳理以刘先生为代表的绘画艺术与画学思想,其时代意义不言自彰。它们是构成20世纪中国美术史不可或缺的一部分,同时也是发展中国特色社会主义美术的重要面向。

约稿、责编:史春霖、金前文