汉语动趋结构多语序显性非宾格的生成分析

邱林燕

□语言学研究

汉语动趋结构多语序显性非宾格的生成分析

邱林燕

(江西农业大学 外国语学院,江西 南昌 330045 )

汉语移动样态动词动趋结构存在多语序显性非宾格句子,该种现象与英语、日语的移动样态动词非宾格交替现象类似,可基于非宾格轻动词GO做统一的句法生成分析。汉语移动样态动词动趋结构呈现三种不同语序的显性非宾格句子,是由于轻动词GO在汉语中既有无语音的零形式,也有具体的语音实现形式造成。本文的分析确保了多语序显性非宾格现象的结构统一性,可以较好地解释相关事实,同时,从汉语研究为轻动词GO的假设提供有力证据。

汉语动趋结构多语序显性非宾格现象;英语、日语的非宾格交替;零轻动词GO;GO的语音实现

引言

汉语动趋结构句子存在多语序现象[1]5-17,[2]72-84,如下例(1)呈现四种不同语序,何元建(2000)[3]111-124根据题元指派理论分析了(1)多语序句子的生成(1)[3]113。

(1) a.一条狗跑进屋里来。

b.屋里跑进来一条狗。

c.跑进屋里来一条狗。

d.跑了一条狗进屋里来。

何元建(2000)指出(1b)语序反映了题元指派层级,是基本语序,其他语序句子均是在(1b)的句法结构中加入轻动词或功能语类(如,焦点功能语类),触发动词移位(或名词移位)而生成的派生语序。何元建从句法派生的角度解释了多语序现象的生成,这种分析富有启发性。不过,后文我们会论述到,该分析依然存在一些疑问和难以解释的语言事实。

在评述先行研究分析的基础上,本文结合英语、日语中观察到的移动样态动词非宾格交替现象(unaccusativity alternation),从非宾格性(unaccusativity)的角度探讨(1)多语序现象的句法生成。具体论证:(1)所示多语序句子均为非宾格轻动词GO构成的非宾格结构,多种不同语序句子的生成,是由于轻动词GO在汉语中既有无语音零形式(null light verb),也有具体的语音实现形式造成。

一、基于题元指派理论的动趋结构多语序派生分析

(一)基于题元指派理论的结构派生分析

关于(1)所示的动趋结构多语序现象,何元建主要基于题元指派理论做了句法派生分析。具体如(2)所示的题元层级,以及题元指派统一性假设(The Uniform Theta Assignment Hypothesis)。

(2)(施事 (当事 (目的/来源/处所 (客事) ) ) )

(2)所示题元层级是指,在句子结构中,施事的位置最高,客事位置最低,处所等居中。题元指派统一性假设,是指题元跟其指派词(即动词)的相对结构位置在所有语言中都是一样的,也就是说,某一题元必须指派至某一结构位置。根据这些理论规则,何元建主张(1)所示的多语序现象中,(1b)语序反映了基本句法结构,其他语序句子均是在基本句法结构中通过动词移位或者名词移位派生出来的。(1b)语序的句法结构具体如(3)[3]114:

(3) a.屋里跑进来一条狗。 =(1b)

(3b)所示的句法结构中,箭头表示题元指派的方向(下同),V向其补足语位置ZP指派客事题元,V’向动词限定语位置YP指派处所题元。在该结构中,处所题元位置高于客事题元位置,符合(2)的题元层级关系,因此何元建将(3a)(=1b)确定为反应该句法结构的基本语序,其余句子均为衍生语序。具体句法派生为:(1a)是在(1b)基本语序的句法结构(3b)中加入了指派外论元的轻动词v*(2)派生出来的,如(4)所示[3]115。

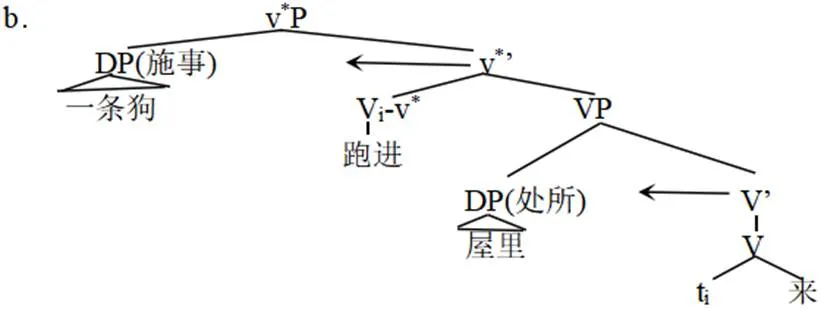

(4) a. 一条狗跑进屋里来。=(1a)

(4b)所示句法结构中的轻动词v*是零形式,触发下位动词“跑进”上移与之合并形成Vi-v*,该复合体给主语位置的DP指派施事题元。也就是说,“跑进来”先向“屋里”指派处所题元,然后“跑进”移到轻动词v*,于是“跑进屋里来”向“一条狗”指派施事题元。故而(4a)(=1a)语序句子便派生出来。

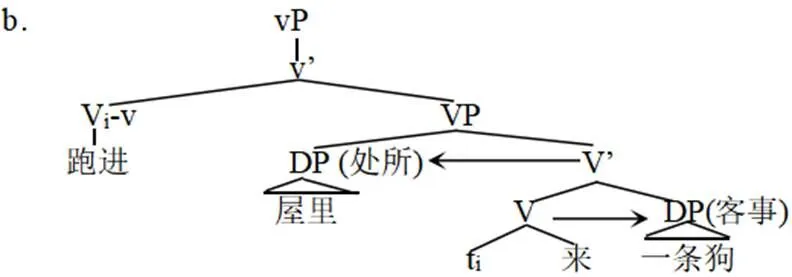

其次,(1c)语序的句子是在(3b)的基础句法结构中加入一个不指派外论元的轻动词v(即,非宾格轻动词v)派生出来的,如(5)所示[3]116。

(5)a.跑进屋里来一条狗。 =(1c)

(5b)所示句法结构中,VP之上有一个不指派外论元的轻动词v,该轻动词也是无语音形式的零轻动词,下位动词“跑进”上移与之合并,派生出(5a)(=1c)语序的句子。

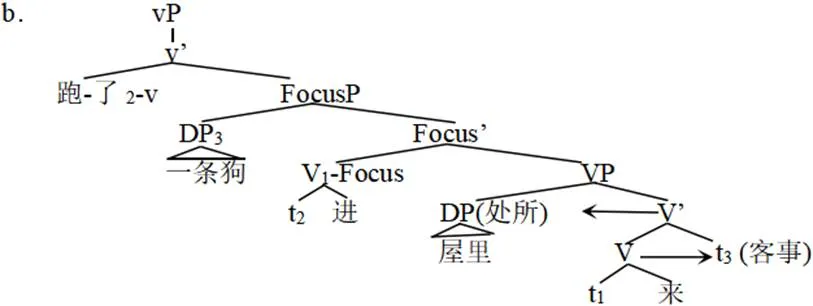

另外,(1d)语序句子是在(3b)的基础句法结构中加入焦点功能范畴Focus,并且在FocusP之上还有一个不指派外论元的轻动词v。也就是说,该句法结构呈vP-FocusP-VP三层分裂结构。具体如(6)所示[3]116。

(6)a.跑了一条狗进屋里来。 =(1d)

(6b)所示结构中,在V的补足语位置获得客事题元解释的“一条狗”移动到功能语类Focus的标定语位置成为“焦点”。功能语类Focus和轻动词v均是无语音形式的零轻动词,因此句子生成时,为满足功能语类的语音实现,下位动词“跑进”上移到Focuse与之合并,之后“跑”单独继续上移到轻动词v与之合并,便派生出(6a)=(1d)语序的句子。

如上,何元建以题元层级以及题元指派统一性假设为理论基础,对(1)所示四种语序句子的句法派生做了分析。针对多语序现象,何元建先探讨基本句法结构,确定基本语序,再将其他语序与基本语序进行对比,探讨其他语序的衍生。这种分析富有启发性,不过仔细考察何元建的句法分析,我们发现其中存在一些疑问和不足,该种分析的合理性值得商榷。

(二)基于题元指派理论分析的疑问和不足

首先,该种句法结构分析中存在概念模糊和结构分析不统一的问题。比如,该文在行文中表明(1)所示例句中的动词“跑”为非宾格动词[3]113,但是在句法分析中却将其既分析为非宾格结构又分析为非作格结构。比如,(1)b、c、d语序句子均分析为非宾格结构(句法结构中没有外论元,如(3b)、(5b)、(6b)所示句法结构),唯独(1a)语序为非作格结构(如(4b)所示,句法结构中有指派外论元的轻动词v*)。也就是说,在(1a)“一条狗跑进屋里来”中“一条狗”是施事,即动作者,在其他三种语序中“一条狗”均是客事。

从语义解释上看,(1)所示的四个句子中“一条狗”均是“跑”的主体,结构分析时仅依据(1a)中“一条狗”位于句首位置,便在句法结构上设置了一个带外论元的轻动词v*,将“一条狗”分析为外论元“施事”。这种分析虽然可以推导出(1a)表面语序,但是其句法结构与其他语序的句法结构有很大不同,何元建(2000)并没有对此做必要的解释和论证,这一点有专门为该句子设置的结构分析之嫌疑。另外,从非宾格假设理论来看,非宾格动词和非作格动词的重要区别就在于非宾格动词的句法结构上没有外论元,因此,(4b)所示句法结构及主张“跑”是非宾格动词有悖于非宾格理论假设。

第二个问题是在何元建的结构分析中,动词移位存在一些随意性。比如,针对(1)a、c语序的结构分析,分别如(4b)、(5b)所示,为满足轻动词v的语音实现,“跑进来”中的“跑进”移动到轻动词v处与之合并。但是,针对(1d)的结构分析,如(6b)所示,为分别满足Focus和v的语音实现,“跑进来”中的“跑进”先移动到焦点功能语类Focus与之合并,之后“跑进”中的“跑”单独继续上移到轻动词v与之合并。为什么“跑进来”这一整体中的“跑进”可以单独移位?而且“跑进”移位之后,其中的“跑”又为什么可以单独继续移位?在汉语中或者其他语言中是否也有类似的移位现象?这些都有待说明论证,如果没有充分的论证,这种移位操作具有随意性,似乎是专门为以上四种语序而设置的动词移位。

最后,何元建的结构分析对有些语言事实无法解释。我们发现,(1)所示的多语序句子中只允许“跑、跳、爬”等表示移动样态的动词,而不允许一般的动作动词,如(7)(“*”表示非法句子,下同)。

(7) a.*一条狗吠进屋里来。

b.*吠进屋里来一条狗。

c.*吠了一条狗进屋里来。

d.*屋里吠进来一条狗。

如(7)所示,将(1)中的移动样态动词“跑”改成动作动词“吠”,四种语序句子均变得不可成立。为什么这些句子中要求移动样态动词?何元建的句法分析对此并没有涉及。

综上所述,关于汉语动趋结构的多语序现象,基于题元指派理论的句法派生分析存在一些概念模糊、结构分析不统一、动词移位随意等问题。另外,就该种多语序现象中要求“跑、跳、爬”等表示移动样态的动词这一语言事实也难以给出合理解释。本文结合英语、日语中观察到的移动样态动词非宾格交替现象,从非宾格性的角度探讨(1)多语序句子的句法生成。以下先介绍英语、日语的相关语言现象以及句法结构分析。

二、英语、日语的移动样态动词非宾格交替及轻动词GO的句法结构分析

(一)英语、日语中移动样态动词的非宾格交替现象

首先看英语中的非宾格交替现象。在英语结果句式(Resultative Construction)中,非作格动词和非宾格动词表现出明显不同。非作格动词构成结果句式时,结果次谓语(resultative secondary predicate)不能直接叙述主语的状态变化,如(8a),必须加入反身代词himself作为结构上的宾语,如(8b),来满足英语结果句式的成立条件(“直接宾语限制条件”(Direct Object Restriction):结果次谓语只能叙述直接宾语)。非宾格动词由于其表层主语就是深层结构的宾语,满足结果句式的成立条件,因此结果次谓语可以直接叙述表层主语,如(9a),不能加入反身代词,如(9b)[4]143-157,[5]“Chapter 2”34-78。

(8) 非作格动词

a. *John ran exhausted.

b. John ranexhausted.

(9) 非宾格动词

a. The lake froze solid.

b. *The lake frozesolid.

然而,当结果次谓语表示处所变化(change of location)时,run却表现得跟非宾格动词一样,如(10):

(10)a. John ran into the room.

b.* John raninto the room.

咋一看(10)与(8)均是非作格动词run构成的结果句式,不同的是:(8)是状态变化结果句,(10)是处所变化结果句。(8)中,run呈典型的非作格动词特点,而在(10)中,处所变化结果谓语可以直接表述主语,如(10a),结构上不能有反身代词,如(10b),这与非宾格动词的结果句(9)呈现相同特点。(10a)所示现象被称为非宾格交替(unaccusativity alternation)[5]“Chapter3”82-133。并且,这种非宾格交替仅限于“run、jump、swim”等表示移动样态的动词(manner of motion verbs),一般的动作动词,如laugh不能呈现非宾格交替。

(11)*Kelly laughed out of the room.

再来看日语中的非宾格交替现象。日语中,如(12a)所示,动词短语(VP)中的数量词只能表述同在VP内宾语的数量,不能表述处于VP外的主语数量,如(12b)[6]645 - 670,[7]11-44。

(12) a.子供たちが[VPミカンを 3個 食べた]

孩子们-主格标记 橘子-宾格标记 3个 吃了

孩子们吃了三个橘子。

b.*子供たちが[VPミカンを 3人食べた]

孩子们-主格标记 橘子-宾格标记 3人 吃了

(试图表达句意:三个孩子吃了橘子。)

根据日语VP内数量词的这一特点,VP内数量词是否可以表述表层主语的数量这一语法现象, 被采纳为区分非宾格和非作格的语法测试手段。[8]429-440,[9][10]

(13) a.*子供たちが [VP広場で 3人 走った]

孩子们-主格标记 广场-处所格标记 3人 跑(步)了

(试图表达句意:三个孩子在广场上跑步了。)

b.子供たちが [VP教室に 3人 いた]

孩子们-主格标记 教室-处所格标记 3人 在

三个孩子在教室里。

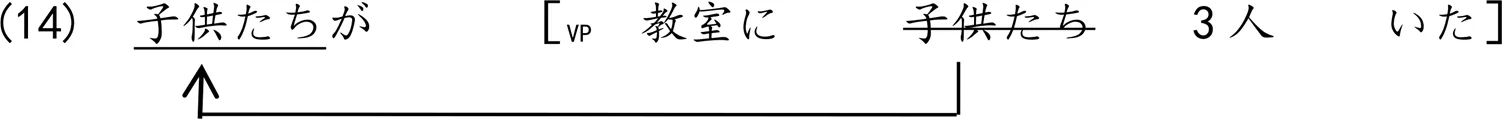

(13a)中,非作格动词“走る”(跑),其主语在深层结构也位于主语位置,因而VP内的数量词“3人”不能表述主语“子供たち”(孩子们)的数量。但是,(13b)中,VP内的数量词可以表述主语“子供たち”(孩子们)的数量,原因在于“いる”(在)为非宾格动词,如(14)所示,其主语在深层结构中位于VP内位置,句子生成时移动到表层主语位置。

然而,当“走る”(跑)与“いく”(去)构成复合动词“走っていく”时,例(15a)所示VP内数量词可表述表层主语的数量,呈现非宾格动词的特点,其结构可分析为(15b)。

如上所示,英语、日语中,移动样态动词在处所变化句中均观察到非宾格交替现象。

(二)基于非宾格轻动词GO假设的句法结构分析

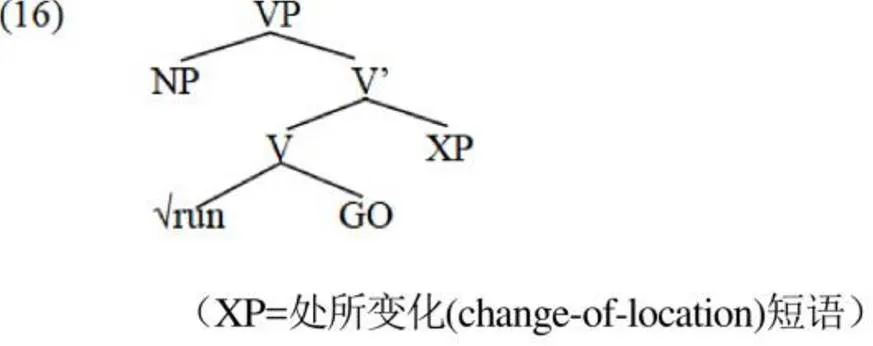

山田義裕根据日语现象,指出“走る”(跑)与“いく”(去)构成复合动词,引起了非宾格交替,并主张:上述英语和日语的非宾格交替源于句法结构上的非宾格轻动词GO;轻动词GO在日语中实现为有语音形式的词汇动词“いく”,而在英语中则为无语音形式的零轻动词(null light verb),词根run(标记为√run)与零轻动词GO合并(merge)构成√run-GO,呈非宾格结构。山田義裕主张的句法结构如下[7]34:

并且,山田義裕(1998)论证指出,这种非宾格交替(3)只发生在处所变化句中且仅限于移动样态动词,这些特点都是轻动词GO的句法特征要求[7]35,笔者译。

(17)轻动词GO的句法特征:

a.只选择处所变化短语作其补足语(complement);

b.对处所变化短语的选择是义务性的,即,其补足语不可或缺;

c.仅与某种特定语义范畴(比如“移动样态”)的词根合并。

山田義裕通过对日语中可见的“いく”(去)所引起的非宾格交替,在句法结构上假设轻动词GO,对英语和日语的非宾格交替做了统一分析,富有启发性。我们认为,汉语中如(1)所示的多语序现象属于移动样态动词的非宾格交替现象,多语序句子的派生是由于轻动词GO在汉语中既有无语音形式的零轻动词,也有具体语音实现的句法表现。以下,在句法结构上导入轻动词GO,分析汉语动趋结构多语序句子的生成。

三、汉语动趋结构多语序显性非宾格现象与轻动词GO

(一)汉语的显性非宾格性与非宾格交替现象

汉语中关于非宾格动词和非作格动词的语法区别,援用最多的为“显性非宾格性”(surface unaccusativity)[11]72-90, [12]27-30, [13]3-21, [14]12-22。非宾格动词允许其内论元出现在动词之后的表层宾语位置(如(18a)),这种现象被称为显性非宾格现象,而非作格动词则不允许显性非宾格现象(如(18b))(4)。

(18)a.非宾格动词

两个人来了——来了两个人

一条狗死了——死了一条狗

b.非作格动词

男孩子哭了——*哭了男孩子

一条狗(在广场上)跑了——*(在广场上)跑了一条狗 (“跑”为“奔跑”意)(5)

如(18b)所示,“跑(表“奔跑”意)”不允许其论元(“一条狗”)出现在动词之后的表层宾语位置,一般判定其为非作格动词。但是我们发现,在句子后面加上表示处所变化的短语(比如“进屋里(来/去)”),如(19)所示,“跑”允许其论元出现在动词之后的表层宾语位置,呈现显性非宾格现象。

(19)跑了一条狗进屋里(来/去)。 =(1d)

从前面的讨论中我们已经知道,动趋结构的论元出现在动词之后位置的这种显性非宾格现象,除了(19)所示的语序之外,还可呈现(20)a、b=(1)b、c两种不同语序。(6)

(20)a.跑进屋里(来/去)一条狗。

b.屋里跑进(来/去)一条狗。

我们认为汉语该种现象可与英语、日语做统一的句法结构分析,如上三种不同语序的显非宾格句子是因为汉语中既有无语音形式的零轻动词GO,也有轻动词GO的语音实现形式。

有一点需要提出的是,何元建提示的(1)例句中均是包含“来/去”的复合趋向补语。很多研究已经论证指出:复合趋向补语中的“来/去”起叙述视点功能,表明所表述的位移是朝向说话者所在位置移动(用“来”)或者离开说话者所在位置(用“去”),对于句子成立的语法性没有影响[17]39-43。本文对该类句子的句法生成分析,暂不涉及“来/去”,关于复合趋向补语中“来/去”的句法生成将留作后续课题进一步推进分析。

(二)汉语非宾格交替与零轻动词GO

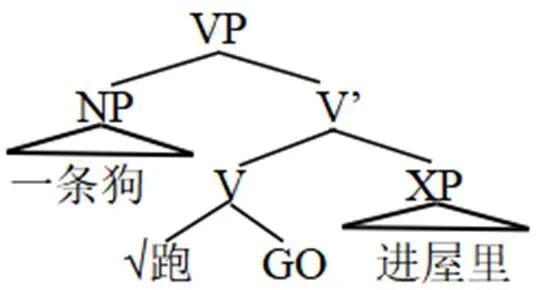

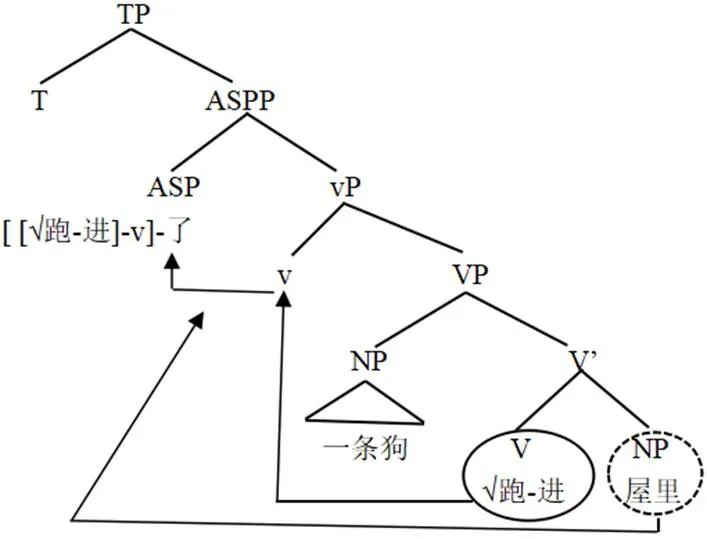

基于(16)的句法结构,对如上的汉语多语序显性非宾格句子的句法结构可图示如(21)。

(21)汉语的非宾格交替和零轻动词GO

在(21)的句法结构中,主要动词是零轻动词GO,移动样态动词词根“√跑”与轻动词GO合并, XP“进屋里”为轻动词GO所要求选择的处所变化短语,NP“一条狗”虽然处于标志语位置,依然处于VP内,属于内论元。基于这一句法结构,论元NP“一条狗”移动到句首主语位置,便可顺利生成“一条狗跑进屋里了”的隐性非宾格句子。以下,我们详细论证从该结构如何生成多语序的显性非宾格句子。

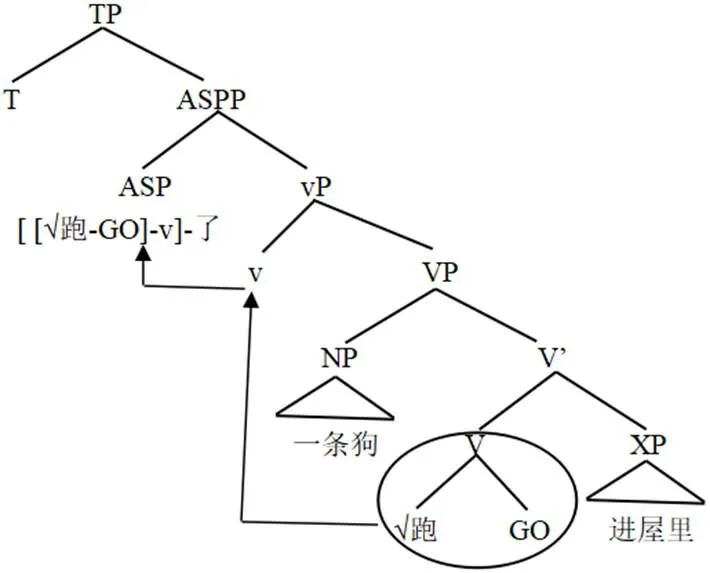

首先,(21)所示的句法结构中只图示出了VP层面,根据最简方案的句法结构,VP之上有vP,vP有指派外论旨角色的v*P和不指派外论旨角色(即,非宾格)的vP,[18]本文所述非宾格结构,因此为非宾格的vP。另外,目前的句法结构中没有图示体短语ASPP(比如,句子中的“了”)。关于体标记“了”的句法位置,虽然研究中有不同的主张[19]9-16,[20]41-48,[21]355-362,[22]355-368,不过,王晨、刘伟(2014)论证指出,“了”处于ASP位置,ASPP位于vP之上TP之下;VP与v合并,形成“v-VP”结构得到vP,vP再与“了”合并形成ASPP。该论证将词尾“了”和句尾“了”作了统一分析,显示了较强的解释力。结合最简方案的句法结构,以及王晨、刘伟(2014)对体短语ASPP的句法位置的论证,(21)的句法结构可以更详细地表示如(22),由于合并路径稍有不同,可派生出(22)a、b 两种不同语序的句子,具体如下(只图示出此处论述问题相关的派生过程,下同):

(22) 汉语的非宾格交替和零轻动词GO

a.跑了一条狗进屋里。 =(19)

b.屋里跑进了一条狗。=(20b)(7)

如前所述,在最简方案轻动词理论中,没有语音形式的零轻动词会触发下位动词移位与之合并。在(22a)所示的句法派生中,“√跑-GO”上移与零轻动词v合并,之后继续上移到ASP与“了”合并,便可生成(22a)所示语序“跑了一条狗进屋里”。

另外,Baker(1988)针对一些复杂谓语形式的生成提出“并入理论(Incorporation Theory)”,该理论涉及到了名词、动词、被动以及介词并入等(8)。戴曼纯(1999)[23]120-141;王晨、刘伟(2014)[22]361;许歆媛、潘海华(2019)[24]1-10等援用Baker的并入理论论证了汉语相关问题,并指出紧临动词的短语中心成分可以加接到动词并与之合并形成复合形式(9)。因此,如(22b)所示,紧临“√跑-GO”的XP“进屋里”的中心成分“进”加接到动词,合并形成“√跑-GO-进”,再与v合并,最后移至ASP与“了”合并,形成“√跑-GO-进-v-了”序列结构;同时,“屋里”移动到主语位置(或者话题位置)便可生成如(22b)所示语序句子“屋里跑进了一条狗”。另外,如果“屋里”留在原位,“一条狗”移动到主语(或话题位置)的话,则生成“一条狗跑进了屋里”(10)。

如上,我们在VP层结构基础上细化结构描写,将vP与ASPP导入句法结构,通过(22)a、b的句法结构可生成如(19)、(20b)语序的显性非宾格句子。那么,还剩下(20a)“跑进屋里一条狗”语序句子的句法派生没有得到分析,下一小节详述。

(三)汉语非宾格交替与轻动词GO的语音实现

我们认为(20a)的显性非宾格句子“跑进屋里一条狗”是轻动词GO具有语音实现形式的表现,即在该语序句子的句法结构中,趋向动词“进”为轻动词GO的语音实现形式。轻动词GO(“进”)要求处所短语为其补足语,选择移动样态动词词根(“√跑”)与之合并。因此,按照上面的分析思路,具体句法结构可分析如(23)。

(23)汉语的非宾格交替和轻动词GO的语音实现“进”

a.跑进了屋里一条狗。

b.屋里跑进了一条狗。 =(20b)

在(23a)的句法生成过程中,V(√跑-进)上移至v与之合并,并继续上移至ASP与“了”合并,形成“√跑-进-v-了”序列结构,这与GO为无语音形式零轻动词时的移位情况相同;不同的是,V(√跑-进)补足语位置的处所短语为单独的NP,根据移位与特征核查的关系,动词移位会带动其补足语NP移位上升到相应位置(一般为vP边沿)进行特征核查[18],因此,伴随V(√跑-进)的移位,其补足语NP(“屋里”)也发生上升移位,则可生成“跑进了屋里一条狗”。另一方面,如(23b)所示,如果补足语NP(“屋里”)移动到主语位置则可生成“屋里跑进了一条狗”语序的句子。我们发现,“屋里跑进了一条狗”该显性非宾格语序句子既可以通过隐性轻动词GO(如(22b)所示)句法结构推导生成,也可以通过轻动词GO实现为词汇动词“进”的句法结构(23b)推导而生成。统一的句法结构,因其中主要动词的形态差异,通过不同的句法操作派生出表面同一语序的句子,这一现象很好地证明轻动词GO在汉语中既可为无语音的零形式,也可实现为具体的语音形式。

结语

汉语移动样态动词构成的动趋结构呈现三种不同语序的显性非宾格句子,本文结合英语、日语的移动样态动词非宾格交替现象,将汉语该种多语序显性非宾格现象分析为非宾格交替现象。通过分析非宾格轻动词GO在汉语中既有无语音的零形式,也有具体的语音实现形式,顺利分析了汉语移动样态动词构成的动趋结构多语序现象的生成。本文的分析确保了结构的统一性,避免了前人研究分析的不足,可以较好地解释相关事实。比如,该种多语序显性非宾格现象仅限于移动样态动词,而不能为一般的动作动词,这是由非宾格轻动词GO的句法特征要求所致;三种不同语序的显性非宾格句子具有统一的句法结构,因轻动词GO语音实现的不同或派生路径的不同导致句子表面呈现不同语序。

同时,本文基于与英语、日语相关现象的统一句法结构,论证轻动词GO在汉语中既有无语音的零形式,也有语音实现形式,从汉语事实为轻动词GO的假设提供了有力证据,一定程度上证明了轻动词GO假设的有效性。

(1)何元建(2000: 113)还列举了“有一条狗跑进屋里来”, 本文暂不考虑“有”字句。

(2)何元建(2000)的句法结构中,指派外论元的轻动词和不指派外论元的轻动词(即非宾格轻动词)均用v表示。为进行区分,本文采用Chomsky(1995)的区分表示方式,将指派外论元的轻动词表示为v*,不指派外论元的轻动词表示为v。

(3)所谓“非宾格交替”严格意义上讲不是非作格与非宾格之间的交替,而是句法属性还没有确定的词根与非宾格轻动词合并构成非宾格结构。不过,由于移动样态动词多使用为非作格动词,学界称这种现象为“非宾格交替”或“非宾格转化”现象,本文依然沿用该种叫法。

(4)刘探宙(2009)认为一元非作格动词也有允许其论元出现在动词后位置的情况,故主张该种语法测试不能作为区分非宾格和非作格的手段,或说汉语中不存在非宾格和非作格的区别。但是如孙天琦、潘海华(2012)指出的,刘探宙例举的现象都必须满足“集合-子集”解读条件,不能与非宾格、非作格的区别等同而论。本文赞同孙天琦、潘海华(2012)的观点,采用显性非宾格现象作为区分非宾格与非作格的语法测试手段。

(5)当“跑”作为“逃跑”解读时,其为非宾格动词,比如“监狱跑了许多犯人”。

(6)(1a)所示语序的句子是隐性非宾格句子,不是显性非宾格现象,故在此没有将该语序句子罗列出来,不过该句同样可以从本研究接下来分析的非宾格句法结构中推导出来,参看4.2节。

(7)(20)a、b句中没有“了”,本文为统一分析,在例句中加入“了”。

(8)“并入理论(Incorporation Theory)”是 Baker 在分析班图语 Chichewa 的基础上提出的。如下所示,在a句中,动词是“perek(hand)”,介词短语是“kwankhandwe(to the fox);而在b句中,介词短语“to the fox”移到了名词短语“trap”前,于是动词变为“perek-er(hand to)”,介词短语变为“nkhandwe(the fox)”;此时介词 to 由“kwa”变成“-er”,附着在动词后。Baker 认为,该结构经历了一个介词并入的过程,其中“-er”就是介词“to”并入到动词“hand”上的表现。[24]5

a.Mbidzi zi na perek a msampha kwa nkhandwe.

Zebras Sp– PAST–hand–Asp trap to fox.“The zebras handed the trap to the fox.”

b. Mbidzi zi–na– perek–er–a nkhandwe msampha.

Zebras Sp– PAST–hand–to–Asp fox trap.

“The zebras handed the fox the trap.”

(9)比如王晨、刘伟(2014)通过论证副词修饰语的分布,指出状语可以加接到动词形成复合动词。许歆媛、潘海华(2019)论证“主席团坐在台上”的生成时指出,“在”经历了“介词并入”的过程。“主席团坐在台上”之类的句式,当动词与介词紧邻出现时,动词“坐”和介词“在”融合成一个复杂的谓语动词“坐在”。

(10)关于“屋里跑进了一条狗”或“一条狗跑进了屋里”的生成,可能并不如本文所示的简单,按照许歆媛、潘海华(2019)对“台上坐着主席团”“主席团坐在台上”的生成分析,这其中可能涉及话题化和焦点化,此处分析仅提示与语序最密切的结构派生。

[1]陆俭明.动词后趋向补语和宾语的位置问题[J].世界汉语教学,2002(1).

[2]杨凯荣.论趋向补语和宾语的位置[J].汉语学报,2006(2).

[3]何元建.论元、焦点与句法结构[J].现代外语(季刊),2000(2).

[4]Simpson, J. Resultatives [A]. In L. Levin et al.(eds.)[C]. Bloomington:Indiana University Linguistics Club, 1983.

[5]Levin,B.& M.Rappoport Hovav.[M]. Cambridge,MA:MIT Press,1995.

[6]Miyagawa, S. Locality in syntax and floating numeral quantifiers[J].2007 (38).

[7]山田義裕.動作の様態動詞に見られる非対格性の交替について[J].1998(26).

[8]Tsujimura,N.Resultatives and motion verbs in Japanese [J].1994(24).

[9]影山太郎.文法と語形成[M]. 東京:ひつじ書房, 1993.

[10]岸本秀樹.統語構造と文法関係[M].東京:くろしお出版,2005.

[11]Sybesma,R.[M]Kluwer Academic Publishers,1999.

[12]徐杰.普遍语法原则与汉语语法现象[M].北京:北京大学出版社,2001.

[13]黄正德.汉语动词的题元结构与其句法表现[J].语言科学,2007 (4).

[14]韩景泉.汉语显性非宾格动词句的最简分析[J].外国语,2016(6).

[15]刘探宙.一元非作格动词带宾语现象[J].中国语文,2009(2).

[16]孙天琦,潘海华.也谈汉语不及物动词带“宾语”现象——兼论信息结构对汉语语序的影响[J].当代语言学,2012(4).

[17]陈忠.复合趋向补语中“来/去”的句法分布顺序及其理据[J].当代语言学,2007(1).

[18]Chomsky,N.[M].Cambridge, MIT Press, 1995.

[19]李梅,赵卫东.现代汉语中体的最简方案分析[J].外国语言文学,2008(1).

[20]Huang,C.-T.J,Li,Y.-H.Audrey,Li,Y.F.[M].Cambridge University Press,2009.

[21]李莹,徐杰.形式句法框架下的现代汉语体标记研究[J].现代外语,2010(4).

[22]王晨,刘伟.最简方案框架下汉语完成体标记“了”的研究[J].语言科学,2014(4).

[23]戴曼纯.广义左向合并理论——来自附加语的证据[J].现代外语(季刊),1999(2).

[24]许歆媛,潘海华.“台上坐着主席团”的生成路径新探[J].语言研究,2019(3).

A Syntactic Analysis of Multiple Word Orders of Surface Unaccusativity in Chinese Directional Complement Constructions

QIU Lin-yan

(School of Foreign Languages, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045,Jiangxi)

Multiple word orders of surface unaccusativity are observed in Chinese directional complement constructions with manner of motion verbs. The phenomenon is similar to unaccusativity alternation with manner of motion verbs in English and Japanese, which can make a unified syntactic analysis based on unaccusative light verb GO. The reason that there are threedifferent word ordersof surface unaccusativity in Chinese is that the inducer GO may be phonologically null or be realized as an overt lexical verb. This analysis ensures a unified structureof multiple word orders phenomenon and can explain relevant facts well. Meanwhile, this Chinese study provides us with strong evidence for the hypothesis of the light verb GO.

directional complement constructions multiple word orders of surface unaccusativity in Chinese; unaccusativity alternation in English and Japanese; null light verb GO; GO’s phonological realization

2020-11-26

江西高校人文社科规划项目“非宾格转化的对比研究及其理论蕴涵”(YY18107)。

邱林燕(1985- ),女,江西抚州人,江西农业大学外国语学院讲师,博士,研究方向:句法学,汉语与日语的句法语义对比。

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2021.01.09

H146

A

2096-9333(2021)01-0060-08