医疗失效模式与效应分析降低剖宫产新生儿转运全程风险的研究

潘秀红,邬晓倩

上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院),上海201399

新生儿是一个特殊的群体,其无自卫意识,又不具备安全防范能力,故新生儿安全问题种类多[1],其中新生儿被盗或被骗,写错新生儿的姓名或性别导致抱错新生儿等意外事件所产生的后果尤为严重,尤其在综合性医院缺乏独立的妇产科手术室的情况下,剖宫产术一般都在综合性外科手术室进行,需要多部门的配合才能完成一台剖宫产术,新生儿转运涉及多个科室、多个环节的交接,增加了新生儿发生意外事件的风险。如何保证新生儿的安全转运成为综合性医院产科管理者的一项挑战。医疗失效模式与效应分析(healthcare failure mode and effect analysis,HFMEA)作为一种前瞻性、预应式医疗风险管理工具,其主要目的是达到预防医疗事故的发生[2]。自2018年起我院应用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程,收到良好效果。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法选取2018年9月—11月择期剖宫产新生儿为对照组,对照组共纳入74例剖宫产新生儿;2018年12月—2019年3月择期剖宫产新生儿为干预组,共纳入60例剖宫产新生儿。

1.2 研究方法

对照组:按照剖宫产新生儿转运交接流程对剖宫产新生儿进行转运交接和信息沟通。干预组:运用HFMEA对剖宫产新生儿转运交接流程进行干预,提出控制方案,在整个转运交接流程中进行质量控制。

1.2.1 组建HFMEA项目团队

HFMEA项目团队由产房护士长及带教老师各1名、手术室护士长1名、母婴同室病区护士长2名、母婴同室病区日班护士2名、母婴同室病区夜班护士2名、品质管理部主任1名、护理部主任1名组成。项目成员在开展本项工作前均接受了HFMEA系统培训,了解如何运用HFMEA分析步骤对本院剖宫产新生儿转运交接流程进行风险评估,并在后续实施过程中讨论持续改进方案。

1.2.2 构建剖宫产新生儿转运交接流程图

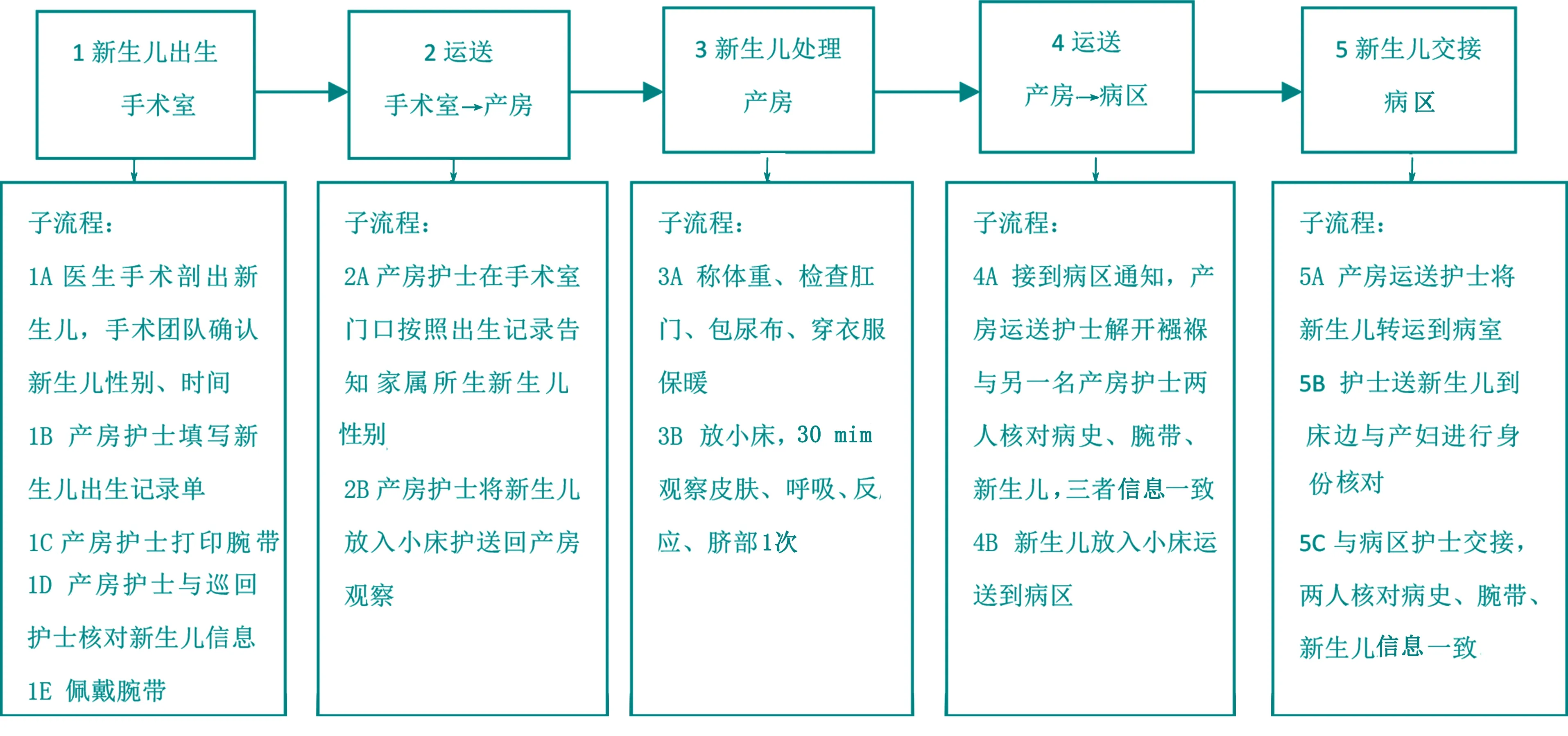

项目组成员经过集体讨论,梳理剖宫产新生儿转运交接环节,确定了剖宫产新生儿转运交接的5个主流程;然后结合转运交接过程中所涉及的相关因素将主流程分解成14个子流程,见图1。

图1 剖宫产新生儿转运交接流程图

1.2.3 梳理潜在的失效模式,进行危害分析和危机值评估

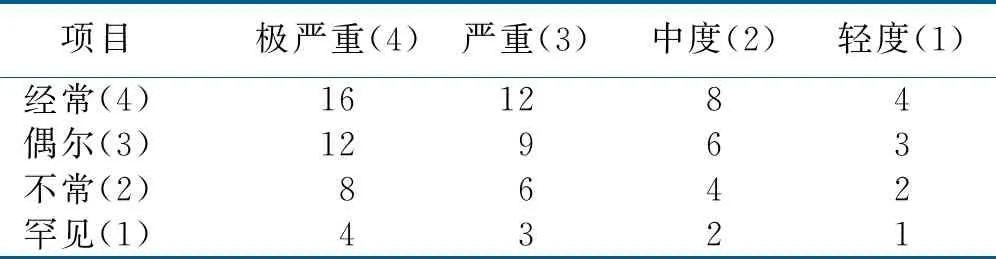

组织HFMEA团队成员采用“头脑风暴法”,针对对照组剖宫产新生儿转运交接的所有子流程列出潜在的失效模式、失效原因以及失效后果,运用危险评估矩阵表(见表1),进行危害分析和危机值评估(RPN),危机值=严重度(S)×失效率(O),总分为1~16分。

表1 危险评估矩阵表 单位:分

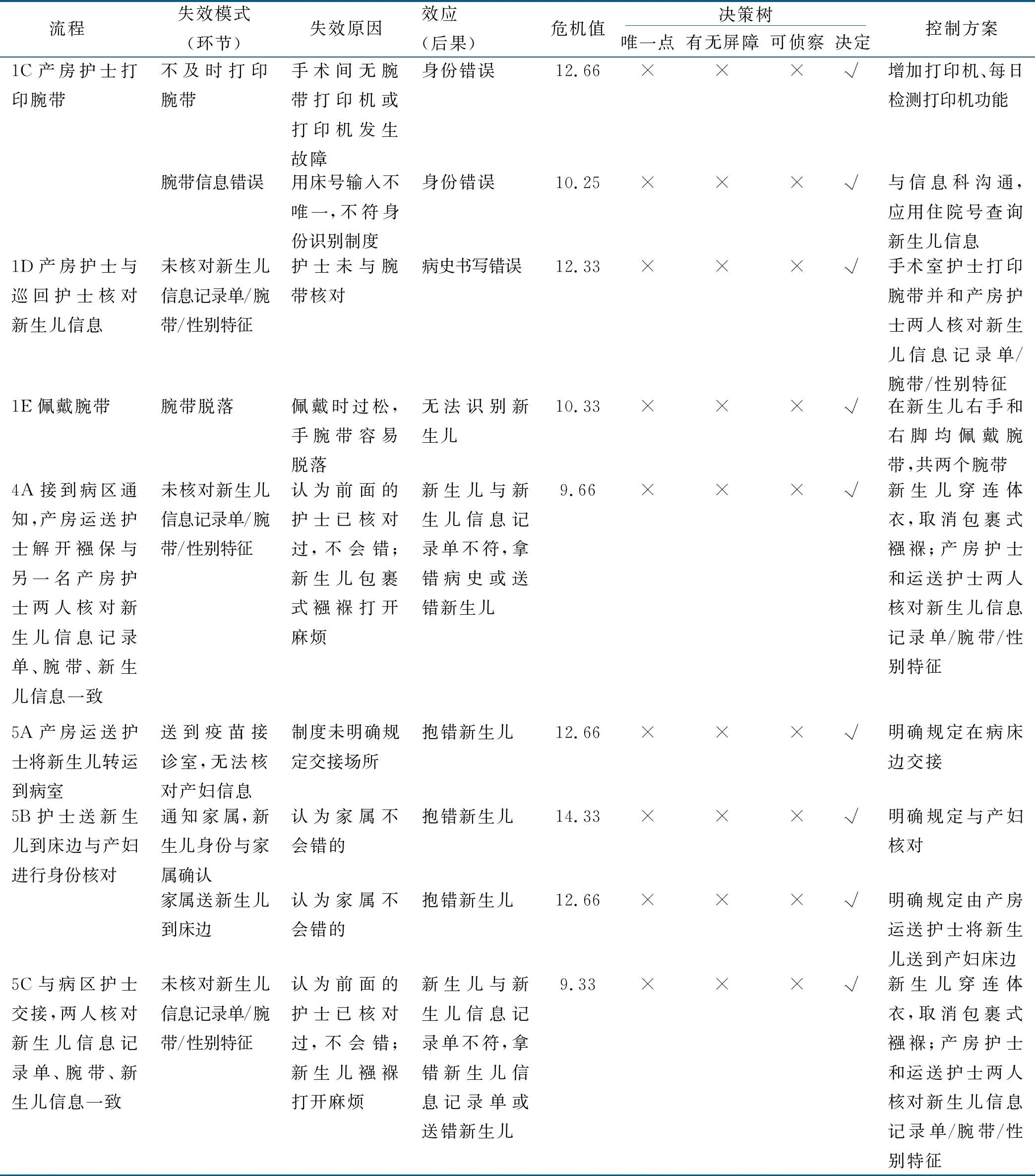

1.2.4 应用决策树TM决定需要改善的失效模式并制定控制方案

研究团队应用决策树TM对梳理出的对照组剖宫产新生儿转运交接流程中的失效模式,从唯一点、有无屏障、可侦察3个方面筛选出9个失效模式需要改进,这些失效模式涉及3个科室、5个关键环节,针对失效原因对剖宫产新生儿转运交接流程进行了修订,制定控制方案,控制方案交护理部和品质管理部审核后实施,具体措施见表2。

表2 剖宫产新生儿交接转运流程中高风险环节失效模式分析表

1.3 评价方法与评价指标

1.3.1 评价方法

团队成员对转运交接流程中的失效模式在控制方案实施后再次进行RPN值评价。针对剖宫产新生儿转运交接流程中失效模式所涉及的3个科室、5个关键环节制定了剖宫产新生儿信息沟通现场查检表,查检内容包括:①新生儿出生时,是否团队确认性别和时间,是否给新生儿佩戴腕带,是否二人核对,核对内容包括新生儿性别、病史填写内容、腕带信息三者是否一致。②从手术室运送到产房时,是否做到两人核对。③从产房送产科病区时,是否做到两人核对。④新生儿交给产妇时,是否做到两人核对,是否由助产士送到产妇床边,是否与产妇确认信息。查检表交护理部和品质管理部审核后运用到临床,课题组成员对不同的环节,运用现场查检和监控回顾的方法对查检表中的16个条目进行监测,对转运交接中新生儿信息沟通规范率进行评价。

1.3.2 评价指标

本研究采取以下结局指标评价HFMEA对降低剖宫产新生儿转运交接全程风险的效果:①剖宫产新生儿转运交接流程中失效模式的危机值。②新生儿信息团队确认落实率,新生儿出生时手术团队是否一起确认性别、出生时间。③新生儿腕带佩戴及时率,新生儿出手术室前是否给新生儿佩戴腕带。④新生儿身份识别对象正确率,产房运送护士是否送新生儿到床边与产妇进行身份识别。⑤剖宫产新生儿转运风险相关不良事件发生率。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 规范流程前后危机值的比较

剖宫产新生儿转运交接流程规范前后,12名成员对转运过程中的9个失效模式进行了危机值评分,结果显示,在实施控制方案后的危机值评分明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 实施HFMEA管理前后新生儿信息沟通危机值比较

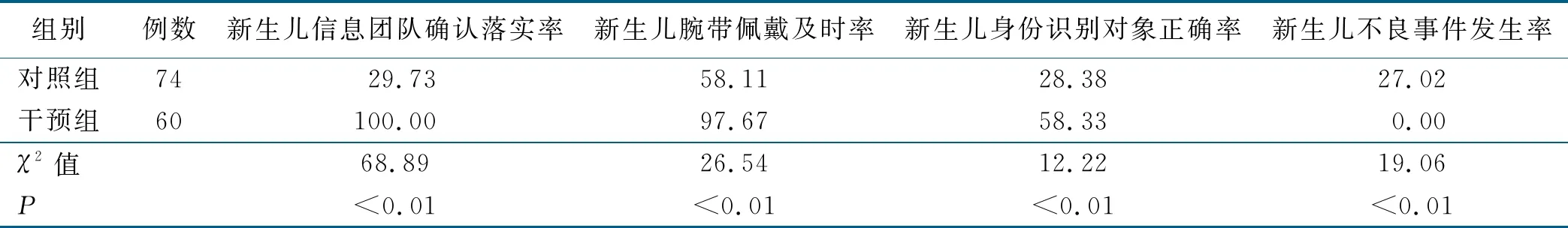

2.2 干预组与对照组新生儿信息沟通规范率比较(见表4)

表4 两组新生儿信息沟通规范率比较 单位:%

3 讨论

3.1 HFMEA用于剖宫产新生儿转运交接流程的意义

HFMEA是一种前瞻性、预应式医疗风险管理工具,是由多学科小组组成的针对高风险医疗项目的风险解决管理方法,是一个完整、规范、系统性、风险量化、可预见地发现问题、解决问题的过程[3-4]。实施HFMEA,能发现流程中潜在的漏洞,提高护理管理者的预见分析能力,积极采取措施,对各种不安全因素进行有效控制。在综合性医院完成一台剖宫产手术需手术室、产房、产科病区3个科室配合,是一个多环节的高风险流程,运用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程,实施控制方案后,降低了该流程的危机分值,使剖宫产新生儿转运全程的风险更加可控。

3.2 应用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程可以提高团队合作和有效沟通

剖宫产新生儿转运交接中的安全涉及国际病人安全目标(IPSG)中的两大目标[5]:①正确识别病人身份。在住院过程中更换床位、房间或地点时要正确识别病人身份。②改进有效沟通。有效沟通意味着及时、准确、完整、清晰,并使接获者易于理解,有效沟通可以减少错误的发生从而改善病人安全。有证据显示,团队合作以及沟通效率与病人的治疗效果息息相关[6],本研究在实施控制方案后,提高了手术团队成员包括手术医师、麻醉师、产科护士、巡回护士对新生儿性别和出生时间的团队确认落实率,减少了新生儿信息书写错误和报错新生儿信息,减少了医患纠纷。

3.3 应用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程可以提高新生儿腕带佩戴及时率

HFMEA管理模式能提高护士对操作规范的依从性[7]。本研究结果显示,应用HFMEA管理模式可以提高护士给新生儿佩戴腕带的依从性和及时率。在剖宫产新生儿转运交接流程规范前,所使用的新生儿腕带为扣子质地偏硬的双扣,护士不容易操作,也容易脱落;手术间中新生儿腕带打印机配置不足,造成新生儿在出手术室前有未佩戴腕带现象;实施控制方案后,更换了质地柔软的腕带,减少了腕带脱落率;在手术室安装腕带打印机,并规定对打印机进行每班检测,保证打印机为良好功能状态,使护士能及时打印腕带,以上2项措施的落实提高了新生儿腕带佩戴及时率。

3.4 应用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程可以提高产妇主动参与新生儿身份识别率

HFMEA管理模式能增强病人的自我防范意识,促使病人主动参与安全管理。高敏等[8]研究显示,HFMEA可增强病人主动参与预防跌倒的策略,使病人知晓自己存在的风险,增强了病人对风险的自我防范意识,降低了跌倒的发生率。张蔚卿等[9]运用HFMEA对病人院外华法令自我管理潜在风险进行分析,制订有效的预防措施,使RPN值较前下降,提高了病人院外自我管理能力。本研究显示,规范流程后教育产妇主动参与新生儿信息的核对,让产妇认识到新生儿送到床边与产妇核对可避免抱错新生儿,增强了产妇对风险的自我防范意识,降低了新生儿抱错的安全隐患。

3.5 应用HFMEA规范剖宫产新生儿转运交接流程可以降低新生儿与转运相关不良事件的发生率

HFMEA管理工具能降低高风险流程中不良事件发生率。有研究显示,应用HFMEA对急诊危重病人院内转运建立规范化与标准化的流程,可使危重病人在转运交接时的信息沟通更有效,保证了病人的安全[10-11];陈秋菊等[12]应用HFMEA工具对急诊抢救室用药流程再造,确保正确用药,避免用药差错。Burgmeier[13]应用HFMEA来分析和改善医院的输血流程;Van Tilburg等[14]利用HFMEA分析小儿肿瘤照护流程,均提高了高风险流程的安全性。本研究显示,规范流程前对照组出现2例安全事件,1例为新生儿信息记录单拿错与新生儿身份不符的差错,另1例信息记录中写错新生儿性别导致家属报错新生儿性别的警讯事件。规范流程后应用具有唯一性的住院号查询新生儿信息后打印腕带,提高了腕带信息的正确性;腕带打印后必须由巡回护士和产房护士两人核对新生儿信息,无误后才能给新生儿佩戴;取消包裹式襁褓的措施,方便了护士查看新生儿腕带信息和新生儿性别特征,降低了剖宫产新生儿转运全程的风险,未再出现拿错新生儿信息记录单和报错新生儿性别的事件。

3.6 本研究的不足和展望

潘黎等[15]通过研究发现,我国HFMEA研究及应用存在专家团队选择不科学、研究方法不具体、研究时间跨度短等问题。本研究的HFMEA团队成员虽然都接受过HFMEA管理工具的培训,成员涵盖了质控办、护理部管理人员,但是所有成员因都是首次使用HFMEA进行质量改进,对于危机值评估、决策树等方法的使用还不够熟练,收集数据的方法因大多为现场查检,研究对象或多或少地会改变自己的行为,从而会影响所收集资料的真实性和有效性。在以后的研究中可聘请第三方人员采用暗查的方法收集数据以提高数据的科学性。

4 小结

HFMEA作为一种前瞻性、预应式医疗风险管理工具,应用于涉及多科室、多环节的高风险的剖宫产新生儿转运交接流程,可提高医务人员安全管理意识,提升新生儿转运交接信息沟通有效率,降低新生儿发生意外事件的风险,该风险管理工具可在各种高风险作业流程的管理中推广应用。