双边自由贸易协定是否降低了中国的对外投资壁垒?

——基于三阶段DEA与PSM-DID模型的考察

张 宇, 蒋殿春

(1.中国社会科学院 财经战略研究院, 北京 100006; 2.南开大学 跨国公司研究中心, 天津 300071)

一、研究背景与问题的提出

进入21世纪以来,随着经济体制改革的推进、对外开放程度的不断扩大以及中国企业技术能力和竞争力的提升,中国的对外直接投资(OFDI)开始进入发展快车道。特别是在2008年全球金融危机之后,中国经济相对于世界其他经济体的强势增长以及因危机导致的全球性资产价格低估,进一步激发了中国企业对外投资的热潮,对外投资甚至在2016年超过了外资流入,从而使中国正式步入了资本净输出国的行列。据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计,2016年中国对外直接投资的流量和存量规模已经分别达到了1 961.49亿美元和13 573.90亿美元的历史峰值,较2001年分别增加了28.49倍和39.17倍。

然而,近年来一个值得关注的问题在于,后金融危机时期,全球经济低迷所引发的保护主义倾向正呈愈演愈烈的态势,并使得处于蓬勃发展时期的中国对外投资活动遇冷。这一方面源自“逆全球化”风潮下世界总体的国际直接投资活动大幅萎缩①;另一方面则源自中国企业对外投资规模的急速扩张,引起了相关经济体特别是发达经济体的抵触和限制。英国《金融时报》2017年2月6日的报道称,自2015年7月以来,由于美国、澳大利亚、欧盟的审查,中国企业已累计放弃了十余项大型收购项目,其中2016年仅因无法通过产业安全审查和反垄断审查而被取消的海外并购金额就超过了750亿美元。在上述因素的影响下,中国企业的对外投资自2017年开始下滑,2019年中国的OFDI流量萎缩至1 171.20亿美元,较2016年的峰值水平缩减了40%。

在中国经济结构转型的关键期,积极拓展对外投资、促进国际产能合作无疑是优化产能结构、塑造经济增长新引擎的重要一环。面临不利的外部环境,如何破除保护主义的壁垒,推动对外投资活动持续健康发展也就成了一个亟待解决的重要问题。在当前多边框架下,贸易与投资自由化裹足难行。在此背景下,“统筹双边、多边、区域次区域开放合作,加快实施自由贸易区战略”[1]无疑是突破保护主义困局,促进中国对外投资活动深入发展的一个有效选择。目前,中国与其他经济体之间的双边贸易自由化谈判正在加速发展。截至2019年10月,中国已经与25个经济体签署了17个自由贸易协定(以下简称“自贸协定”),其中对于高水平的外资准入均做了相关的具体约定。但在自贸协定中纳入投资条款本身是一种新的尝试,且投资条款往往存在较普通贸易自由化条款更多的准入限制,因而,这些自贸协定是否能够有效促进企业的对外投资活动仍是一个需要深入探究的问题。

基于上述问题,本文将以传统的引力模型框架为基础,借鉴数据包络分析(DEA)的思路,剔除经济体间的异质性因素和影响跨境投资的各类显性因素,对中国对外投资的壁垒进行测算,并结合目前中国的双边自贸协定签署情况考察其对于中国对外投资制度性壁垒所产生的具体影响。

二、文献综述

随着众多双边贸易(投资)协定的签署,其所引发的影响也开始为众多研究者所关注。

(一)双边贸易(投资)协定促进跨境投资的理论机制研究

一些研究从理论上揭示了双边贸易(投资)协定影响跨境投资的机制。根据王光等[2]的总结,这一效应又可具体概括为“信号机制”和“承诺机制”两个方面。Neumayer & Spess[3]、Kerner[4]提出的“信号机制”表明,双边贸易(投资)协定的签订会使东道国(地区)向缔约方明确传递保护外国投资者权益的信号,以弥补东道国(地区)由于制度缺陷而导致的“坏”声誉,从而可以吸引缔约方甚至第三方的外资注入;而Trevino et al.[5]、Allee & Peinhardt[6]提出的“承诺机制”则表明,签订双边贸易(投资)协定是促进投资在缔约方间流动并得到保护的一种制度保障,能够使外国投资者合法进入东道国(地区)市场,并为缔约方提供了通过制度解决相关纠纷的可能。在Berger et al.[7]、Bento[8]看来,双边贸易(投资)协定可被视为东道国(地区)制度环境缺陷的一种替代,使外国投资者确信其投资和经营能够在东道国(地区)得到保护。另一些研究则从制度效应方面对此问题进行了理论探讨。在Bekker & Ogawa[9]看来,除了上述机制之外,双边贸易(投资)协定还可以弥补东道国(地区)内部的正式制度缺陷,并有效防范跨国公司的对外投资风险;Desbordes & Vicard[10]认为,生效的双边投资协定可以向投资者传递有关东道国(地区)产权制度质量的信息并以此促进跨境投资;杨宏恩等[11]通过建立数理模型,证实了双边投资协定的存在降低了东道国(地区)对外资企业进行征收的概率,进而提高了外资企业的投资意愿。

(二)双边贸易(投资)协定投资促进效果的实证研究

尽管在理论上,双边贸易(投资)协定的签署有助于促进跨境资本流动,但在实践中却可能受到协定的开放广度与深度、缔约方本身的政治经济特征乃至履约意愿等因素的影响而产生不确定的现实结果。因此,更多的研究主要从实证层面对相关自由贸易(投资)协定的影响进行了进一步的探讨。其中,尽管一些文献[12-14]支持了双边贸易(投资)协定对跨境资本流动的促进作用,但也有相当一部分文献[15-18]认为,双边贸易(投资协定)对于跨境资本流动的促进效果实际上并不明显。例如:Hallward-Driemeier[15]利用20个OECD(经济合作与发展组织)国家对31个发展中经济体的投资数据,证实了双边投资协定几乎没有对发展中经济体吸引外资产生影响;Peinhardt & Allee[16]针对与美国签署了自贸协定经济体的研究发现,只有少数经济体的外资流入会出现显著增长;Cardamone & Scoppola[17]以关税税率为解释变量考察了欧盟自贸协定对相关经济体OFDI的影响,结果显示关税对相关经济体的OFDI具有显著的负作用;董有德、赵星星[18]以跨国公司知识—资本模型为基础,利用2003—2011年71个经济体的面板数据的研究发现,双边投资协定没有对中国的OFDI产生显著影响。

(三)双边贸易(投资)协定投资促进效果的影响机制研究

造成上述争议的主要原因可能在于经济体的异质性特征以及协定本身的广度和深度。因此,一些研究在区分经济体异质性的情况下对于该问题进行了进一步的考察,并得到了更为复杂的结论。例如:Baltagi et al.[19]考察了自贸协定对欧盟各国OFDI的影响,结果发现自贸协定对西欧各国存在负面作用,但对中欧和东欧国家则有正面影响;Jang[20]考察了OECD国家之间以及OECD国家与其他经济体之间的自贸协定对OFDI的影响,并指出自贸协定对前者具有阻碍作用而对后者则具有促进作用;张中元[21]针对中国的研究发现,双边投资协定促进了中国OFDI流向OFDI存量规模较大的经济体,但对OFDI存量较小的经济体的投资反而有阻碍作用。另一些研究[22-23]则从部门和投资方式角度考察了双边投资协定对跨境投资的影响,结果表明其对企业被征收风险较高的部门影响显著,但对于制造业部门的投资并非主要的决定因素,且双边投资协定对垂直型OFDI的正向影响更大。邓新明和许洋[24]、李平等[25]的研究则认为,相关的效应取决于东道国(地区)本身的制度特征,只有当东道国(地区)制度质量位于门槛值以下时,双边投资协定的促进作用才是显著的。此外,还有一些研究将视角对准了双边协定本身。例如:Chaisse & Bellak[26-27]总结了双边投资协定下不同条款内容对跨境投资的影响机制,并设计了双边跨境投资协定条款内容差异性的测度方法;王光[28]则通过对双边投资协定的量化分解,证实了“公平公正待遇”和“最惠国待遇”是影响双边投资协定投资促进效果的关键因素。

(四)现有研究述评与本文的创新

从上述研究进展来看,尽管双边贸易(投资)协定对于跨境投资的促进作用在理论上得到了广泛的认可,但在现实层面上却无法获得完全的支持。而之所以会出现这一结果,除了上述经济体自身的经济条件、制度特征、投资方式、行业特性以及双边贸易(投资)协定的条款差异之外,另一个很重要的原因在于,目前的研究绝大多数以跨境投资本身作为考察对象,来探讨双边贸易(投资)协定的影响。然而从现实逻辑来看,导致各经济体之间跨境投资差异的原因可能来自经济、地理、制度乃至历史文化等多个方面,而作为政策与制度层面的改变,双边贸易(投资)协定的作用点主要集中在制度性或政策性的准入壁垒方面,对于因经济体的禀赋条件、经济条件、地理条件乃至历史文化因素等造成的跨境资本流动限制则不会起到明显的缓解作用。这就导致以笼统的跨境投资规模或简单的开放度来评判双边贸易(投资)协定的政策效果可能无法排除那些导致贸易(投资)协定无法有效发挥作用的因素,进而无法准确反映双边贸易(投资)协定的真正影响。除此之外,很多同类研究由于在样本和估计方法方面缺乏科学的遴选,无法排除因样本自选择或内生性干扰而带来的偏差②,也势必会对结果产生一定的干扰。

基于上述问题,要科学和准确地评判自贸协定对于跨境资本流动的影响,最符合逻辑的做法应当是在测度和评价跨境投资的制度性壁垒的基础上,通过遴选合适的研究样本对自贸协定的效应进行考察。这就需要对对外投资的制度性壁垒进行必要的剥离和量化,并在此基础上匹配更为严谨的检验方案设计。与以往同类研究相比,本文的创新之处可能在于:首先,本文在引力模型框架下利用非参数估计方法对投资壁垒进行了测度,弥补了目前有关投资壁垒测算问题的不足;其次,相较于OECD投资限制指数等国家层面的综合性指标,本文尝试将投资壁垒的测度推进到了双边层面,从而有助于对中国企业对外投资壁垒进行更准确的识别;最后,本文利用反事实框架下的PSM-DID(双重差分倾向得分匹配)方法探究了自贸协定对于规避企业对外投资壁垒的效果,将有关自贸协定效应的研究从贸易领域推进到了投资领域,从而不仅契合了目前自贸协定向投资领域扩展的趋势,也进一步丰富了对于自贸协定政策效应的认识。

三、研究设计

(一)模型构建

从现有研究来看,脱胎于模拟自然实验的双重差分(DID)模型是目前研究政策冲击效应的主流方法,但该方法的应用对于样本的选择和处理具有较为严苛的假定和限制。为此,本文的研究拟通过基于组内均值的倾向得分匹配(PSM)方法构建处理组和控制组样本,并在此基础上应用DID模型对相关问题展开实证检验。

1.多期DID模型的构建

DID方法是一种基于反事实框架的拟自然实验研究方法,其基本原理为:将发生某种政策冲击的样本视为被考察的处理组,并通过为处理组中的样本选择与其最为类似、且未发生过相应政策冲击的样本作为对照组,用以模拟处理组样本在未发生政策冲击(反事实)情况下的反应。对于面板数据而言,若政策冲击发生在多期,则在确定了处理组的样本并选择了合适的对照组样本的情况下,可以考虑构建如下多期DID模型:

yi,t=α0+θtreati,t×policyi,t+βXi,t+μi+λt+εi,t=α0+θDIDi,t+βXi,t+μi+λt+εi,t

(1)

其中:yi,t为可能受政策冲击影响的被解释变量,在本文中体现为东道国(地区)i在t年对中国OFDI的制度性壁垒;treat为处理组(已与中国签署自贸协定的经济体)与对照组(未与中国签署自贸协定的经济体)虚拟变量,当样本属于处理组时取值为1,当样本属于对照组时取值为0;policy为政策冲击虚拟变量,在发生政策冲击(自贸协定生效)前的年份取值为0,在发生政策冲击后的年份取值为1;DID=treat×policy,为双重差分项;X为控制变量;μi和λt分别代表国别固定效应和年份固定效应;ε为误差项。

在上述模型设定下,有θ={E[y1|DIDi,t=1]-E[y1|DIDi,t=0]}-{E[y0|DIDi,t=1]-E[y0|DIDi,t=0]},即双重差分项DID的系数θ体现了自贸协定生效前后初始条件相近的实验样本投资壁垒变动程度的差异。如果该差别显著存在,就可以认为双边自贸协定的政策冲击使得处理组样本的投资壁垒发生了显著异于对照组的改变,从而说明政策冲击影响的存在;反之则表明,相关政策的冲击并未引起处理组和对照组的显著变化,政策效果不明显。

2.基于组内均值的倾向得分匹配

尽管DID模型的思路较为简明,但其具体的实施需要依赖于很多的先决条件,其中较为重要的一点就是要保证处理组样本和对照组样本在基本特征方面的相似性,从而使对照组能够在最大限度内实现对处理组的反事实模拟。因此对于DID模型而言,取得可靠估计结果的关键就在于选择合适的对照组样本作为参照系。

为了给处理组样本寻求合适的对照组样本,Becker & Lchino[29]等采用PSM方法,通过计算样本的倾向性得分为处理组样本匹配最为合适的对照组样本。然而,对于政策冲击发生在不同时期的多期DID模型而言,如何选择匹配策略是一个存在争议的问题。Blundell & Dias[30]、Heyman et al.[31]以及刘晔等[32]采用了逐年匹配的方法,为每一年的处理组样本在当年寻找相应的对照组样本,但由此带来的问题在于,逐年匹配所导致的每年对照组样本的不同使得样本数据本质上还是被当作一个截面样本来处理,从而失去了面板数据本身的优势。

为了解决上述问题,本文尝试以样本中各协变量在时间维度上的组内均值作为样本本身特征的度量因素,并根据这些组内均值,以1∶3的临近匹配方法为全部处理组个体在样本时域框架内寻找相匹配的对照组个体,在此基础上将处理组和对照组个体组成平衡面板数据作为相应的检验样本。这种处理方法不仅有助于在剔除样本个体时间误差的情况下将匹配的焦点聚集在样本本身的个体特征差异方面,同时也充分利用了平衡面板数据结构的优势,能够最大限度地发挥DID模型本身对于截面和时间两个维度变化的刻画。

(二)变量说明

1.被解释变量

对外投资制度性壁垒是本文实证检验的被解释变量,对其进行测算是进一步检验自贸协定影响的前提和基础。作为一种内涵和外延都相当广泛的概念,与国际资本流动相关的政策取向不仅包含特定的法律政策体系、具体的行政流程和管理机制设计,甚至还可能涵盖民族情绪、社会心理等诸多更为模糊和难以把握的内容,直接对其进行量化存在诸多困难。因此在现实中,大量的研究往往倾向于使用经济体的外资开放度,如外商直接投资存量或流量占GDP(国内生产总值)的比重作为间接考察该经济体外资政策取向的指标,然而这种笼统意义上的开放度指标存在一个重要缺陷,即不能有效剔除经济体在规模、经济发展程度、技术能力、禀赋甚至地理条件和文化传统等方面的异质性影响,因此所观察到的开放度差异可能更多地体现了经济体本身在吸引外资能力上的差异,而不是纯粹意义上的政策取向判断。

因此,要更加准确地量化相关经济体的国际直接投资政策取向和壁垒,需要在传统的开放度测量中对与国际资本流动相关的异质性因素进行必要的剔除。本文将以经典的引力模型为框架,利用三阶段DEA方法来构建相关的指标。

在传统的引力模型中,决定两个经济体之间贸易或投资规模的核心因素是二者的经济总量规模以及二者之间的地理距离。按照该框架,考虑将中国与经济体i之间的国际资本流动FDIi视为在二者经济规模(GDPchn与GDPi)以及地理距离(Disi)③之下的一种“输出”,可以建立有关中国和东道国(地区)之间资本流动开放程度评估的投入导向DEA模型:

minθi-ε(TS-+eTS+)

(2)

该最小化问题的解θ*(0<θ*<1)可被视为在既定的经济总量与地理距离约束下中国对东道国(地区)的投资规模与“最优”的对外投资规模之间的距离,即该东道国(地区)对中国资本的开放程度。为进一步剔除该开放度中影响投资规模的个体特征因素,参照Fried et al.[33-34]的做法,对GDPchn、GDPi以及Disi三个输入项进行相关的调整,在基于式(2)的线性规划分析得到三种输入项的冗余变量SGchn、SGi和SDi的情况下,构造如下类SFA回归函数。

Schn,i=f(Zchn,i,βchn,i)+νchn,i+μchn,i

(3)

在通过式(3)实现环境无效率和随机干扰项的分离后,可进一步根据式(4)将所有决策单元调整至相同的外部环境,以剔除环境因素的影响。

(4)

(5)

BIi越高,则中国在经济体i的投资所面临的制度性壁垒越高;反之则制度性壁垒越低。

2.解释变量

检验模型以双重差分项DID为核心解释变量。该变量的构造以处理组与对照组虚拟变量treat与政策冲击虚拟变量policy的乘积构成。

3.控制变量

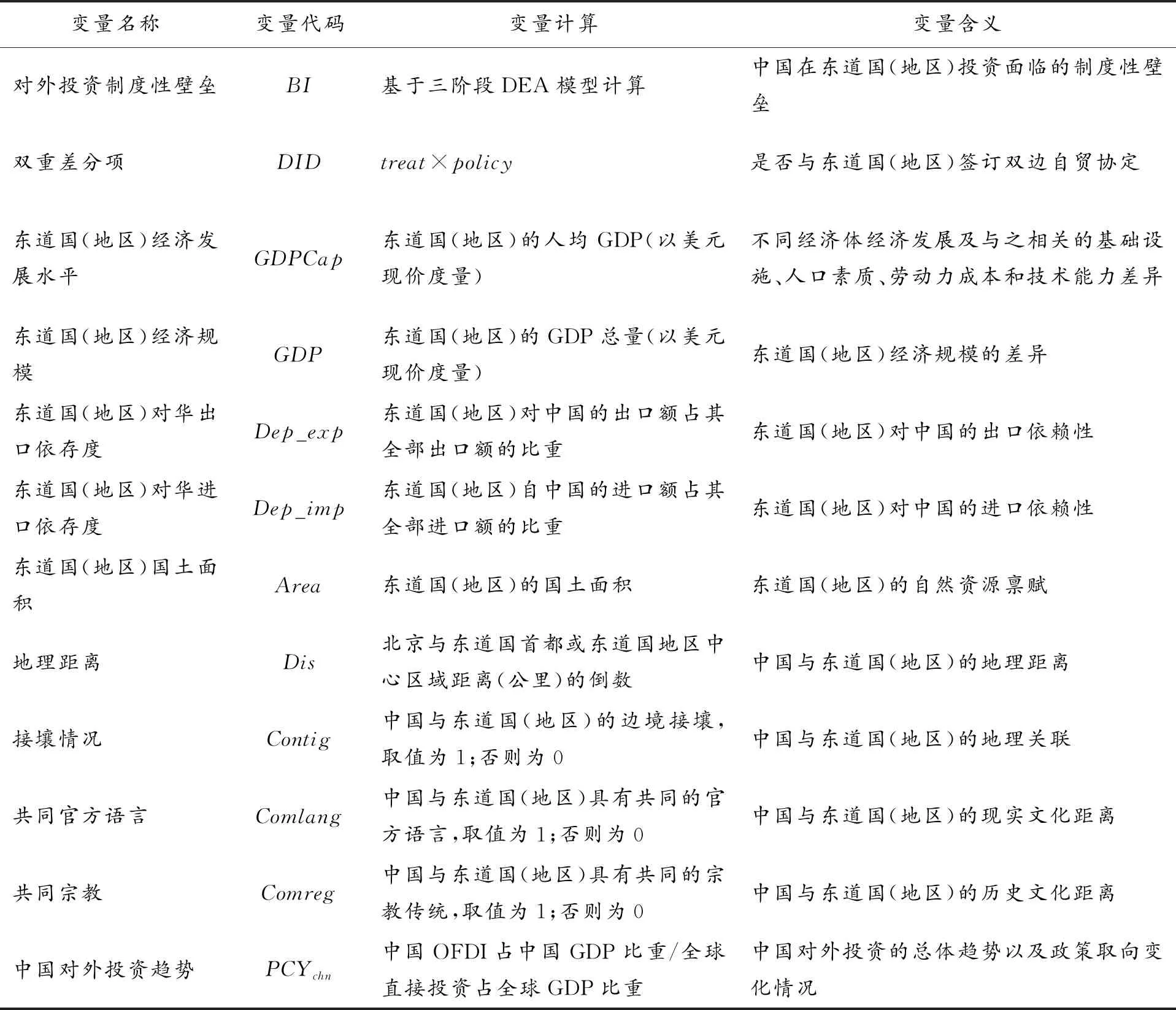

为了控制各类可能影响投资壁垒的因素,在避免共线性的情况下,考虑在检验模型中纳入除东道国(地区)是否为WTO成员之外的控制变量,包括:东道国(地区)的经济发展水平、经济规模、对华出口依存度、对华进口依存度、国土面积、地理距离以及接壤情况、共同官方语言、共同宗教信仰。同时,为了控制中国对外投资政策变化的影响,以中国OFDI占GDP比重与全球直接投资占全球GDP比重的比值作为中国对外投资趋势变量PCYchn的测度指标并纳入模型。变量定义见表1。

表1 变量定义表

(三)数据来源与说明

本文选择2003—2018年中国对全球179个经济体的直接投资存量组合作为样本,并对中国的对外投资壁垒进行了测度。其中,中国OFDI存量数据来自相关年度的《中国商务年鉴》,中国与东道国(地区)GDP总量、人均GDP数据来自UNCTAD数据库,地理距离以及其他控制变量数据来自CEPII Gravity Data数据库。

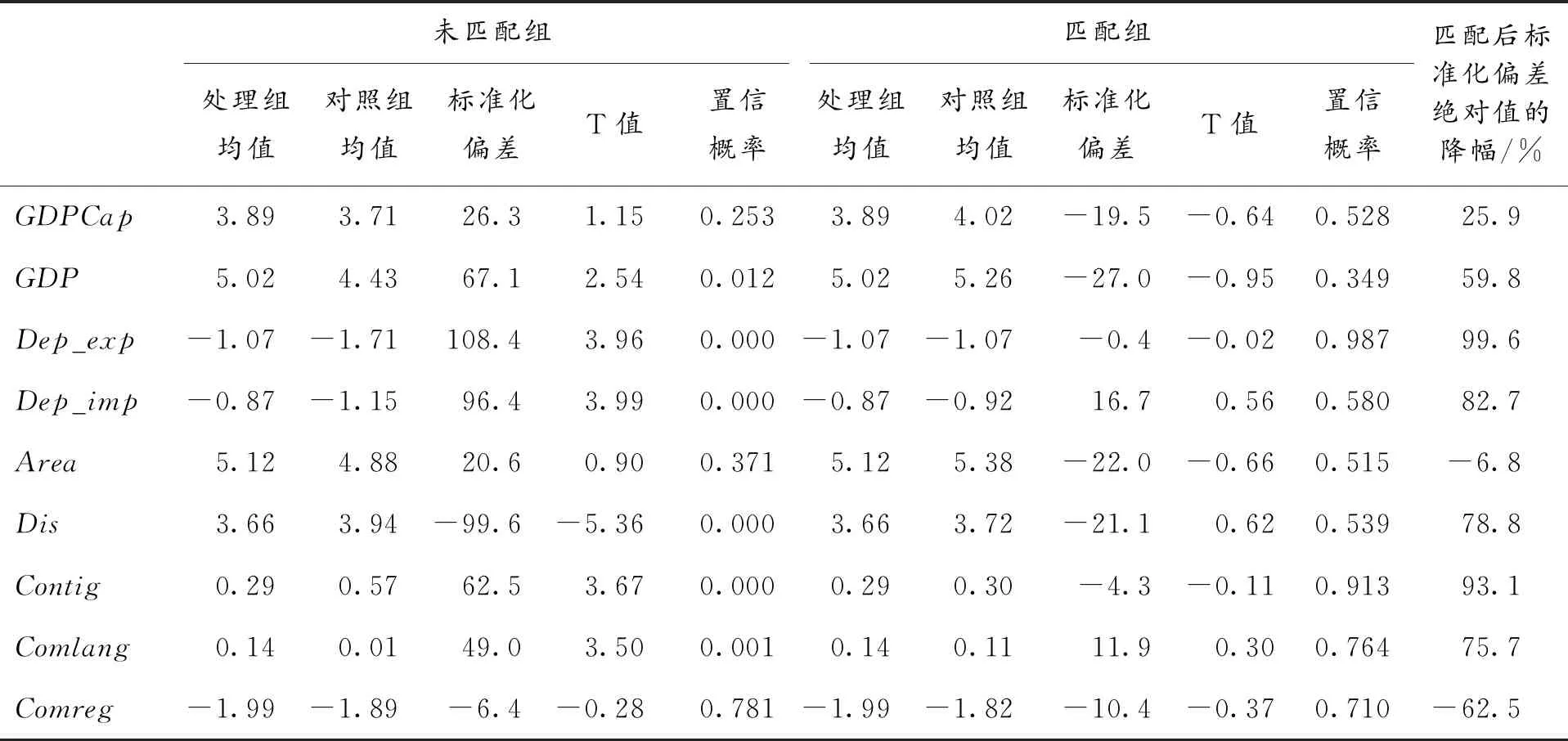

为构建PSM-DID模型,本文进一步从上述总样本中选择了2003—2018年与中国达成双边自贸协定的21个经济体作为处理组样本④,并依照临近得分匹配原则,以除中国对外投资总体政策取向以外的所有控制变量作为倾向得分匹配的协变量,从未达成自贸协定的经济体中寻找到34个经济体(存在对照组重复匹配现象)作为对照组,由此组成55个经济体2003—2018年的880组平衡面板数据。协变量的选择多数为外生虚拟变量,从而避免了过多地选取连续性变量带来的问题。为了检验匹配结果的可靠性,本文对各变量得分匹配的平衡性进行了检验,结果如表2所示。从中可见,除Area和Comreg外,其他匹配变量的标准化偏差绝对值在匹配后都有了较为明显的下降,且匹配后的T值都不显著,说明在匹配后处理组和对照组之间的变量并不存在显著的差异。

表2 平衡性检验结果

四、实证结果与分析

(一)变量的描述性统计分析

本文各变量的描述性统计结果如表3所示。据UNCTAD统计,中国的OFDI存量在不同经济体之间存在较大的差异,如在中国香港地区的OFDI存量可以达到1.10万亿美元以上,而在相当部分经济体中并无对外投资存在。这种差别在一定程度上来自中国的投资伙伴在经济总量、禀赋条件、对华贸易依存度以及历史文化特征等方面的分化(见表3)。如在经济总量和人口规模方面,最高与最低的经济体之间可相差万倍以上;在与中国的贸易联系方面,部分经济体对中国的贸易依存度可以达到0.9以上,而与中国联系较少的经济体对中国的贸易依存度仍基本为0。所有这些都可能会对中国的对外投资产生不容忽视的影响。

表3 变量的描述性统计

进一步地,从中国的对外投资壁垒情况来看,根据本文测算的结果,中国自2003年以来在全球以及各大洲所面临的平均制度性投资壁垒水平如图1a所示。从动态发展角度来看,中国近年来的对外投资壁垒呈现一定的上升态势。2003—2018年,中国在全球范围内的平均制度性投资壁垒水平总体上提升了约10%。在这一过程中,不同区域的投资壁垒水平存在明显的差异——非洲和南美洲的投资壁垒上升幅度较为缓慢,特别是在非洲地区,中国的投资壁垒水平仅增长了1%;相对而言,中国在经济发达程度更高的欧洲和北美洲的投资壁垒水平则呈现出更大的涨幅,其中在欧洲的投资壁垒均值增长了20.17%,而在北美洲更是暴涨了51.26%。

从根源来看,这种对外投资壁垒的提升一方面可能源自2008年全球金融危机以来全球范围内保护主义的不断增强;另一方面也体现了中国企业在技术能力和投资能力不断强化的情况下,东道国(地区)因竞争压力而引发的政策反应。

投资壁垒的横向对比情况也可以为上述判断提供佐证——仅以2018年的情况而论,在发展中经济体较为集中的非洲和拉丁美洲,由于在技术方面处于落后地位,东道国(地区)通常会寄希望于中国资金和技术的注入以带动其经济增长与社会发展,因此往往对中国的投资持欢迎态度,中国OFDI所面临的壁垒也相对更低,2018年其制度性投资壁垒均值分别仅为1.01和1.05。与之相对,投资壁垒较高的经济体大多集中在欧美,这些经济体长期占据着全球技术进步和分工体系的主导地位,对于中国对外投资能力崛起所可能引发的技术外泄和产业主导地位旁落风险也最为担忧,因此对中国的投资设置了更多的限制性门槛。事实上,近年来以技术和安全为名对中国对外投资实施审查甚至行政干预的经济体多来自欧美发达经济体,反映在投资壁垒指数方面,中国2018年在欧洲的制度性投资壁垒均值约为1.20,在北美洲更是高达1.51(见图1b)。

图1 2003—2018年中国在全球及各大洲的投资壁垒变化及2018年洲际对比

就单一经济体而论,中国对外制度性投资壁垒最高的地区分别为日本(2.17)、印度(2.17)、德国(2.04)、法国(2.04)、英国(2.04)、意大利(1.82)、美国(1.82)和巴西(1.72);其中除巴西和印度为新兴发展中国家之外,其余均为发达工业化国家,而它们也正是目前与中国存在较强的产业竞争关系的国家。由此进一步显示,对于产业竞争的担忧是目前中国对外投资遭遇壁垒的重要根源⑤。

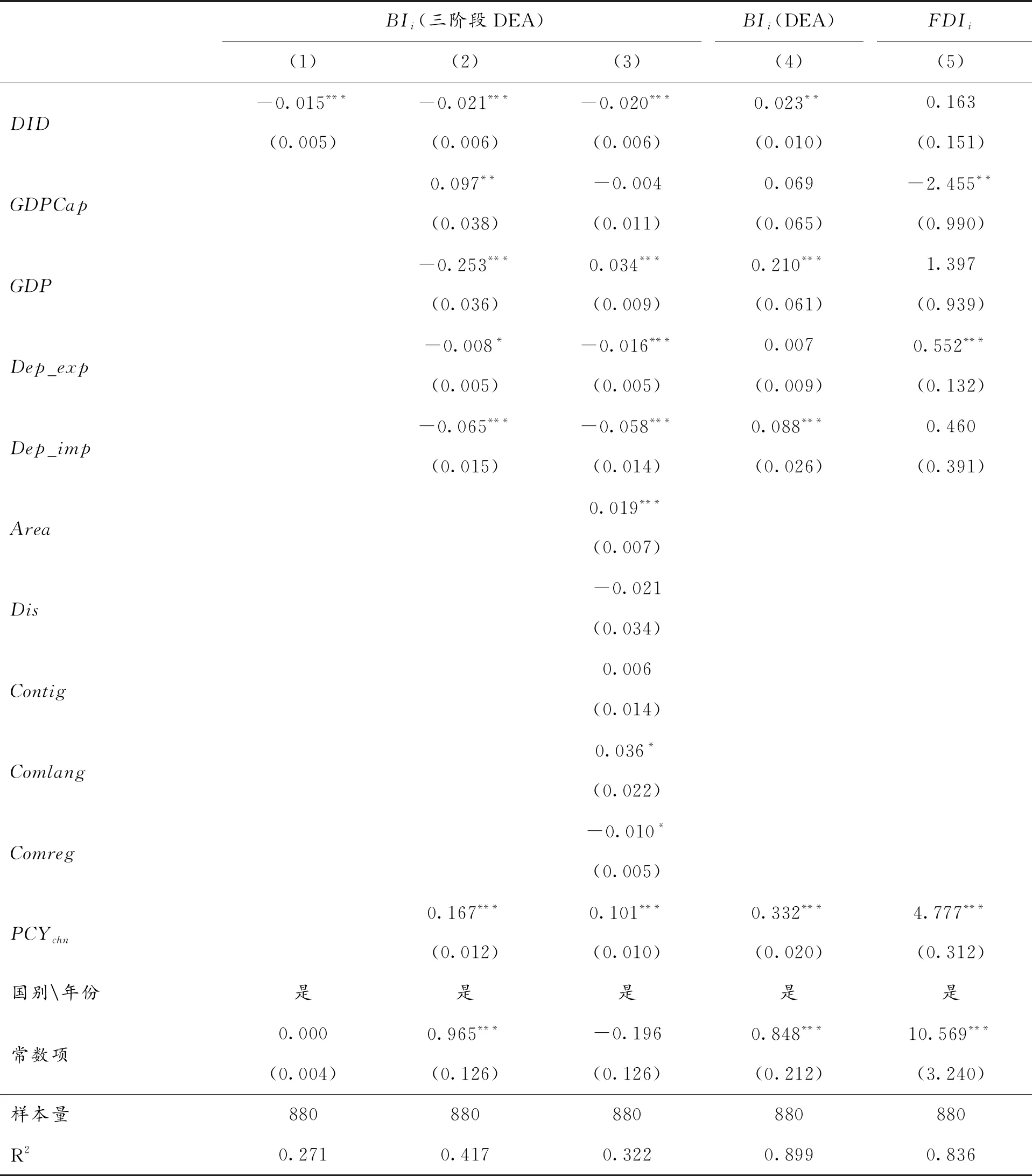

(二)双边自贸协定对投资壁垒的影响

基于样本匹配数据,利用此前构建的DID模型进行回归分析,可得结果如表4所示。其中,列(1)为不包含控制变量的估计结果;列(2)与列(3)分别为包含不同形式控制变量的估计结果。出于稳健性考虑,除了按照模型(1)进行经典的DID回归之外,本文还在不包含任何控制变量以及以不随时间变化的经济体特征变量代替个体固定效应的情况下进行了回归,而无论从哪种回归结果来看,DID项的系数都显著为负,且均通过了1%临界水平下的置信检验,由此表明双边自贸协定的签订的确对于中国的对外投资壁垒起到了较为明显的降低作用。

表4 双边自贸协定对中国对外投资壁垒影响的检验结果

为了进一步明确三阶段DEA构建的投资壁垒指标的必要性和合理性,本文也对以普通一阶段DEA模型结果计算的投资壁垒指数,以及以中国对相关经济体投资占其GDP比重计算的各经济体对中国投资的依存度数据为被解释变量的模型进行了回归,结果分别如表4中的列(4)与列(5)所示。从中可以看出,单纯考虑了经济规模因素的外资依存度与中国同该经济体的双边自贸协定不存在显著的相关关系,而仅考虑经济规模和地理因素的普通DEA测度结果与中国同该经济体的双边自贸协定显著正相关,即双边贸易协定的签署反而加剧了该经济体对中国对外投资的壁垒。这一与直观感受明显相悖的结论表明,在没有剔除经济体异质性的情况下所测算的外资开放度或依存度并不能真正代表该经济体的对外投资壁垒,以该结果为基础进行考察可能会造成结论的偏颇。而三阶段DEA测算下结果的逆转也从侧面证实了本文所采用的方法在剔除东道国(地区)异质性方面的有效性。

(三)进一步的讨论

在得到了基本检验结论的基础上,结合样本的异质性特征以及DID模型本身所依赖的条件,可以对相关问题进一步展开讨论。

1.子样本及三重差分检验

为进一步拓展本文的研究结论,并验证相关结论的稳健性,本文在基本的DID回归模型基础上进行如下两个方面的子样本及三重差分检验。

(1)经济发展程度。发达经济体和发展中经济体在经济条件方面存在巨大差异,对待中国投资的态度也不同,因而中国在不同类型经济体开展投资活动时所面临的限制性政策也可能存在一定的区别,进而造成双边自贸协定的政策效果也可能存在差异。为了验证这一点,本文进一步将样本区分为14个发达经济体和41个发展中经济体的子样本,并分别对其进行DID模型的检验,结果如表5⑥所示。相关检验结果表明,双边自贸协定在发达经济体子样本中未能显现出显著的政策效果,而在发展中经济体的子样本中则表现出了较为显著的外资准入壁垒降低效应。进一步地,引入经济体发达程度虚拟变量Ddevelop(发达经济体取值为1,发展中经济体取值为0),将其与DID项相乘构造三重差分变量Ddevelop×DID并纳入回归模型,以考察经济发展程度对于政策效果的影响,回归结果见表5。结果显示,该三重差分变量Ddevelop×DID的系数显著为正,而双重差分变量DID的系数显著为负,从而进一步证实了双边自贸协定在规避发达经济体的投资壁垒过程中不会产生理想的效果,但对于规避发展中经济体的投资壁垒则会发挥积极的作用。造成这一情况的原因可能在于,发展中经济体出于对资金和技术的需求,对中国的投资大多持欢迎态度,且其本身在开放度相对较低,制度环境相对不健全的情况下,存在较大的政策改进空间,同时其外资进入壁垒主要集中在行业准入和审批程序等方面,较容易通过双边自贸协定得以清除。而对于发达经济体而言,其本身的开放程度已经达到了相当高的水平,制度环境相对健全,对于中国投资的限制更多地体现在企业的技术能力门槛以及国家安全审查等隐性壁垒方面,因而双边自贸协定对于此类壁垒的缓和作用相对有限。这一结论在一定程度上从侧面证实了王启洋、任荣明[35]提出的理论假设,同时也与邓新明、许洋[24]的实证研究结论相符合。

表5 子样本及三重差分模型检验结果

(2)参与“一带一路”倡议情况。作为中国新时期对外开放战略的另一支柱,“一带一路”倡议秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的发展理念,并以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等为建设重点,不仅可以大幅降低因运输成本和信息成本等所导致的贸易障碍,而且也可以极大地提升伙伴国对于中国的认同感和依存度,消除潜在的抵触情绪,从而为降低中国对外投资壁垒提供有力的保障。有鉴于此,本文在检验中也进一步按照“一带一路”倡议的参与情况将样本分为“参与”和“未参与”两个子样本进行分别检验,并引入“一带一路”倡议参与虚拟变量DB&R(参与“一带一路”倡议取值为1,否则取值为0)与DID项的交互项构建三重差分模型,对“一带一路”倡议参与情况下双边自贸协定的政策效果进行了检验,结果如表5所示。从回归结果来看,在参与“一带一路”倡议的子样本中,双重差分变量DID显示了显著为负的结果,而在未参与“一带一路”倡议的子样本中,DID项则表现并不显著,意味着参与“一带一路”倡议可以明显提升双边自贸协定对于投资壁垒的规避效果。在三重差分模型检验中,三重差分变量DB&R×DID的系数显著为负,而双重差分变量的系数不显著,也进一步证实了上述结论。该结论也意味着,作为一类非契约性的新型开放框架,“一带一路”倡议在政策效果方面与自贸协定存在相互促进的效应:“一带一路”倡议所带来的经济联系程度的提升以及认同感的增强可以提升相关经济体接纳中国投资的主动性和积极性,并由此强化了对于双边自贸协定的执行力度和执行效果,进而成为催化双边自贸协定积极效果的重要助推因素。

2.渐进DID:平行趋势假设与政策效果的延续性

DID模型的假设前提中,最为重要的一点就是“平行趋势”或曰“共同趋势”假设。该假设要求处理组和对照组至少在政策冲击发生前具有相同的时间效应或发展趋势,从而保证对照组与处理组具有尽可能高的相似性,否则很难判断后来的分化是政策冲击的结果还是发展趋势差异的惯性延续。有鉴于此,为了确保结论的可靠性,需要对模型是否满足平行趋势假设进行验证。

平行趋势假设检验的基本原理为,构造政策冲击发生前m期和后n期的虚拟变量分别为D-m和Dn,将其与双重差分项DID的交互项D-m×DID和Dn×DID纳入DID模型,并检验冲击前交互项D-m×DID系数全部为0的可能性。如果冲击前交互项的系数全部为0,则说明冲击发生前样本的变化趋势无显著性差异,平行趋势假设得到满足;反之,则说明冲击发生前样本的变化趋势存在显著性的差异,平行趋势假设得不到满足。

基于上述原理,构建相关的虚拟变量并纳入DID模型进行回归,结果如表6所示。

表6 渐进DID回归与平行趋势假设检验结果

从表6的检验结果来看,在滞后期虚拟变量与双重差分项的交互系数全部为0的原假设下,F值为1.051,无法拒绝原假设,因此可以认为模型满足平行趋势假设。

利用该渐进DID模型还可进一步确定在政策冲击发生之后各时期的政策效应情况。从表6的检验结果来看,双边自贸协定除了在签订当期可对东道国(地区)的外资准入壁垒起到较大幅度的缓解之外,在此后的第三年也可观测到比较明显的准入壁垒降低现象,且该降低效果随着时间的推移有逐步扩大的趋势。由此表明,双边自贸协定的签订对于投资壁垒的缓解并不仅仅是一种短期的冲击,而是会随着政策的逐步落地呈现出缓释性的效果,其政策效果预期可以持续较长时期。

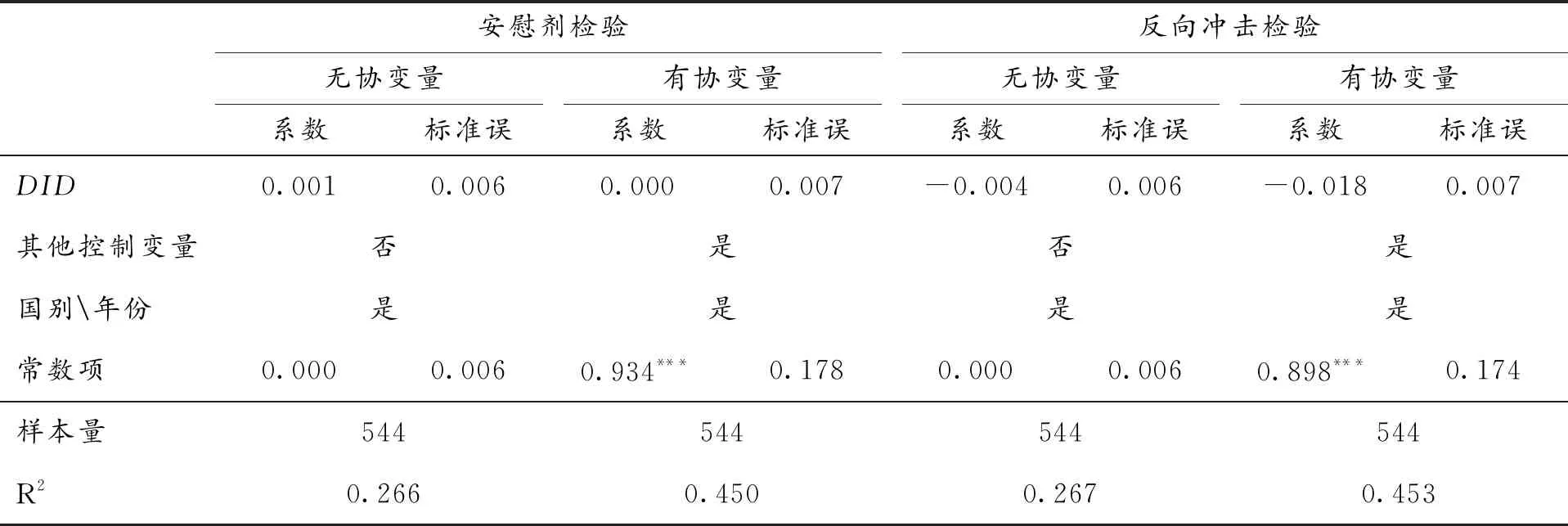

3.安慰剂检验

DID模型存在的另一种可能是,处理组和对照组之间在政策冲击发生后的变化并非源自政策冲击本身,而是来自一些未被考虑的因素或偶然性因素,即存在所谓的“安慰剂”效应。为了排除这一可能,需要以一些未发生政策冲击的样本作为“安慰剂”,对相关模型进行安慰剂检验。

为此,本文将根据匹配结果从每个处理组样本所对应的对照组样本中随机抽取一个样本充当所谓的“安慰剂”,并结合样本匹配情况为“安慰剂”设定与其匹配样本相同的政策冲击时点,以模拟双边自由贸易谈判的政策变化。其余对照组样本仍作为对照组存在。将“安慰剂”组和对照组组合成新的检验样本利用DID模型进行检验,可得结果如表7所示。

表7 安慰剂检验与反向冲击检验结果

从表7的检验结果来看,在以未与中国签订双边自贸协定的部分经济体作为“安慰剂”的情况下,回归模型中的双重差分项系数接近于0,且显著性极低,由此可排除安慰剂效应的干扰。

4.反向冲击检验

由于本文的外资准入壁垒设定是基于中国对相关经济体投资这一“事后”的事实所测算的,故而在理论上无法排除这样一种可能:双边自贸协定的签订造成了一定的投资转移效果,使得中国对缔约方投资增加的同时对其他非缔约方的投资相应下降。反映在投资壁垒指数方面,就会导致非缔约方投资壁垒指数的上升。在这种情况下,即便缔约方对中国对外投资的壁垒未能有实质性的降低,也会观察到作为处理组的缔约方同对照组经济体之间在双边自贸协定生效后的显著差异,并由此导致虚假的判断结果。为了杜绝这一可能性,本文进一步为对照组样本设定政策冲击虚拟变量,并在赋值上保证其与相对应的匹配样本具有相同的政策冲击时点⑦,以此检验政策冲击发生前后对照组样本是否出现了投资壁垒指数的显著性改变,其结果如表7所示。

从表7的检验结果来看,政策冲击虚拟变量DID项的系数无法通过显著性检验,表明未与中国签订双边自贸协定的样本经济体在各自匹配的处理组样本签订双边自贸协定的时点前后,对中国的外资准入壁垒并未发生明显的变化,由此也排除了签订自贸协定对于对照组经济体存在反向冲击的可能性。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

本文利用三阶段DEA方法,在剔除了相关经济体的经济、地理、历史文化传统等方面的异质性的基础上,测度了2003—2018年中国对全球179个经济体对外投资所面临的制度性壁垒,并利用相关的测算结果,结合样本匹配与双重差分的检验方法检验了中国同相关经济体签订的双边自贸协定在降低中国企业对外投资制度性壁垒方面所取得的成效,主要得到了如下基本结论。

首先,从中国对外直接投资所面临的制度性壁垒情况来看,近年来由于全球经济衰退带来的保护主义的盛行,以及中国企业对外投资规模扩大对相关经济体造成的竞争压力增大等原因,中国企业在对外投资过程中遭遇的制度性壁垒总体上具有扩大的倾向。而从具体经济体来看,发展中经济体出于对中国资金和技术的需求,对于中国企业投资设置的制度性壁垒相对较低,而发达经济体出于对华技术封锁等动机,对于中国企业投资设置的壁垒处于相对较高的水平。

其次,从中国与相关经济体签订的双边自贸协定的影响来看,双边自贸协定的签署总体上降低了相关经济体对于中国OFDI的制度性壁垒,且相关的效应具有持续性,政策效果仍在逐渐扩大。相关的安慰剂检验结果排除了偶发性因素和其他外生性因素的影响,同时也证实了未与中国签订自贸协定的经济体,其相关制度性壁垒在政策冲击发生前后未发生显著性变化,总体上能够较为明确地确定双边自贸协定政策效果的可靠性。

再次,从不同经济体的子样本检验结果来看,双边自贸协定的签署在发展中经济体中产生了更为强烈的中资准入壁垒降低的政策效果,但对于发达经济体的政策效果则相对有限。其原因可能在于,发展中经济体对于中国OFDI所带来的资金和技术需求更为迫切,其政策改进空间也更大,更容易受双边自贸协定的影响;而发达经济体因本身的开放度相对较高,对于中国OFDI的壁垒也更多地表现为安全审查等隐性壁垒,双边自贸协定在其中起到的缓解作用则相对有限。

最后,“一带一路”倡议作为一项推进国际经济合作的非契约化安排,可以极大地提升东道国(地区)对于中国企业对外投资的认同感和接纳程度,并由此强化双边自贸协定的执行动力和执行效果,有效催生双边自贸协定的积极效应。

(二)政策建议

基于上述研究结论,为促进中国对外投资的发展,本文提出如下政策建议。

第一,在当前全球化受阻,特别是WTO多边体制陷入困境的背景下,应积极与其他经济体开展双边自由贸易谈判,并通过签订高水平的双边自贸协定带动对外开放程度的进一步提高,为中国企业开展对外投资创造良好的外部环境。

第二,在推进双边自由贸易(投资)协定的谈判过程中,可重点考虑针对发展中经济体的自由贸易谈判,以进一步发挥双边自贸协定对于发展中经济体制度环境的补充作用,提高双边自贸协定的政策效果。

第三,在开展双边自由贸易谈判的过程中,可同时推进“一带一路”倡议,扩大双边经贸交流,带动中国企业对外投资进程的加快,并通过高水平的国际产能合作,提升国内企业在全球分工格局中的地位,改善国内产业布局。同时,国内企业应进一步提升技术水平和海外竞争力,规范海外商业运作模式,以提升在发达经济体进行投资的总体能力,尽可能地规避各类隐性投资壁垒。

注 释:

①据UNCTAD统计,2019年世界总体的国际直接投资流量萎缩到了13 137.7亿美元,较2015年下降了近23%。

②在此类问题的研究中,最大的干扰来自样本自选择问题,即本国(地区)可能恰好与签订自由贸易或投资协定的经济体存在密切经贸往来。在这种情况下,如果不对样本进行一定的遴选,则可能会将这类样本本身附带的特性误判为自贸协定的影响。

③从理论上而言,DEA测算需要输入变量与输出变量之间在逻辑上呈正相关关系,但在传统的引力模型框架下,跨境投资规模则与经济体之间的地理距离负相关,因此,为保证模型设定符合逻辑,在构建模型时对相关经济体之间的地理距离变量取倒数,以保证地理距离变量与投资规模之间的正相关性。

④处理组为2003—2018年与中国签订了双边自贸协定的经济体,包括东盟十国(文莱、老挝、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、印尼、越南、新加坡、缅甸、泰国)、中国香港、中国澳门、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚。政策冲击变量取值以双方最早的协定生效年度计算:若生效日期在上半年,则当年开始计入生效期;若生效日期在下半年,则从下一年开始计入生效期。

⑤限于篇幅,未报告各经济体的详细测度结果,留存备索。作者邮箱:zhangyu_nk@126.com。

⑥本表及后续检验模型均采取“时变特征的控制变量+截面及时间固定效应”的设定方式,同时本文也对包含全部控制变量和时间固定效应形式下的模型进行了检验,结果与上述检验基本相同。限于篇幅,未报告相关实证结果,留存备索。

⑦对于一个对照组样本可能对应多个处理组样本的情形,以匹配倾向得分最接近该对照组样本的处理组样本的政策冲击时点作为模拟的政策发生时点。