强制性分红政策的公司治理作用研究

童 盼, 秦栋倩, 赵一茗

(北京工商大学 商学院/国有资产管理协同创新中心, 北京 100048)

一、问题的提出

由于所有者缺位,股东与经理之间的代理问题一直是我国国有企业治理的焦点问题[1-2]。根据传统的股利代理理论,Jensen[3]指出,发放现金股利能够减少企业内部留存的自由现金流,降低经理为构建自己的商业帝国随意侵占公司资源或非效率投资的行为,进而抑制股东与经理之间的代理问题。对于经济发达国家的研究结果证实,发放现金股利能够降低股东与经理之间的代理成本[4-5]。在发展中国家,由于资本市场还不健全,上市公司代理成本更为严重[6-9],不分红、少分红的现象存在已久。目前,基于我国实际情况分析股利的治理作用也有着正反两种观点。徐寿福、徐龙炳[10]研究发现,发放现金股利能够降低由于自由现金流过剩引发的第一类代理问题;马鹏飞、董竹[11]认为,我国上市公司的现金股利可以发挥降低两类代理成本的作用。而刘孟晖、高友才[12]研究发现,异常的高派现行为会增加企业的代理成本,降低代理效率和公司价值。还有一些基于半强制分红政策的研究,则发现半强制分红政策虽然提升了上市公司的派现意愿和派现水平[13-14],却存在股利支付的机会主义行为,并没有降低股东与经理之间的代理成本,呈现出一种政策干预作用[15]。那么,我国企业现金股利的公司治理作用究竟如何?2007年国资委和财政部联合发布了《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》①(简称“强制性分红政策”),结束了中央企业(简称“央企”)13年“零分红”的历史,强制性要求央企集团按规定比例上缴年度净利润。之后,该政策又分别于2010年和2014年进行了修订。2007年有关国有资本收益上缴的比例分为10%、5%和免交三档;2010年第一次修订后的上缴比例分为15%、10%、5%和免交四档;2014年第二次修订后的上缴比例分为25%、20%、15%、10%和免交五档。不同于以往的股利监管制度,强制性分红政策具有强制所有央企必须分红的效力,这为更好地研究我国企业股利的治理作用提供了契机。本文基于强制性分红政策的实施,对央企能否有效发挥股利的治理作用进行了探讨。

在我国特殊的制度背景下,央企集团的形成过程有其复杂性和特殊性。其中,一部分央企集团是由母公司通过不断投资、并购和控股进行“开枝散叶”,形成庞大的集团体系,也就是先有母公司,后有子公司;而另一部分央企集团则是通过对原有企业中各种经济联合体的产权梳理和股份制改造,形成一个管理总部(母公司)来集中这些子公司的股权与资产,即先有子公司,后有母公司。所以,就形成路径而言,我国央企集团有“先有母公司,后有子公司”(简称“先母后子”)和“先有子公司,后有母公司”(简称“先子后母”)两种形式。不同形成路径的央企集团,其权利分配方式存在差异。在“先母后子”形成路径的央企集团中,母公司在子公司的话语权较重,对子公司的掌控力较强,此时母公司的权利要大于集团下属子公司。而在“先子后母”形成路径的央企集团中,母公司普遍存在着经营空心化、管理空心化、利润空心化的问题[16],此时子公司的权利要大于母公司。面对强制分红的外部压力,央企集团内不同的权利分配方式是否会促使现金股利发挥不一样的公司治理效果?

本文选取2004—2018年中央企业和民营企业上市公司为样本,以强制性分红政策出台以及后续收取比例的提高作为外生条件,研究在该政策的压力下,央企集团下属上市公司(简称“央企上市公司”)股东与经理之间代理成本的变化。研究结果表明,相对于未受强制性分红政策影响的民营企业,央企上市公司的第一类代理成本显著降低,而且随着收益收取比例的逐步提高,央企上市公司第一类代理成本下降得更加明显。进一步研究发现,形成路径不同的央企集团,强制性分红政策在发挥股利的治理作用上存在差异,表现为“先母后子”央企集团在强制性分红政策的影响下,子公司股东与经理之间的代理成本下降得更显著。这表明央企集团母公司的权利越大,母公司向下属子公司传导分红的压力越大,公司的股利治理作用越明显。

本文的主要贡献有以下三点,第一,丰富了股利代理理论方面的研究。传统股利理论是建立在公司对股利政策拥有完全自主决定权的基础上,而强制性分红政策受制于国家的相关法律法规,不由企业自主决定,这为检验股利的公司治理作用提供了一个独特的“实验场所”。第二,丰富了强制性分红政策经济后果的研究。强制性分红政策自实施以来,学术界对其经济后果的研究多集中于投资行为和企业价值等方面。本文的研究从集团公司治理角度切入,有助于更加全面地评价强制性分红政策的影响,为进一步完善我国资本市场股利监管制度提供了参考。第三,探究了集团权利分配对强制性分红政策治理作用发挥的影响。本文深入剖析了强制性分红政策在不同央企集团的作用,为降低企业股东与经理之间的代理问题提供了新的思路,有助于集团公司更好地发挥股利的治理作用。

二、理论基础与研究假设

在我国制度背景下,中央企业基本都采用集团化的经营模式,形成了“母公司—子公司—孙公司”的多级纵向结构,导致企业的剩余索取权与最终控制权分离程度较大,加剧了股东与经理之间的信息不对称。同时,企业所有者虚位现象严重,股东很难对经理的日常经营管理活动进行有效的监督,导致经理会尽可能地谋求自身利益,在职消费严重。因此,央企股东与经理之间的代理问题最为严重,代理成本最高[17-18]。央企很大一部分集团公司(母公司)为非上市公司,实质性经营业务少,属于管理型总部②,而下属子公司却多为上市公司,掌握着较多的核心业务。在企业运营过程中,集团母公司的经济来源主要取决于下属子公司的分红收益。

强制性分红政策的实施要求央企必须按比例进行利润上缴,这一分红压力直接作用于集团母公司,而非下属上市公司。基于上述分析,集团母公司作为央企的管理型总部,其收益主要来源于下属子公司,因此,央企要实现利润上缴,会将分红压力传导给下属子公司,从子公司获取用于上缴利润所需的资金[19]。迫于母公司控制权的压力,子公司会通过发放股利等方式向母公司上缴部分现金性收益,从而减少自由现金流,这将降低上市子公司经理可支配的资源,从而抑制在职消费和过度投资行为,缓解上市公司股东与经理之间的代理问题,提高企业价值[20-21]。另一方面,强制性分红政策要求所有央企必须分红,央企只能被动接受并执行。面对国家政策,母公司(股东)为了完成利润上缴任务,会积极履行监管职责,加强对经理所有行为的监督,避免经理造成上市公司资源的浪费。同时,对于想要晋升或者提升个人声誉的下属子公司经理,也会积极作为,减少以往渎职怠慢的行为,主动减少在职消费,提高资金利用率,配合母公司的工作,按期完成利润上缴。这些都会降低股东与经理之间的代理成本。也就是说,强制性分红政策实施后,股东与经理之间的代理成本也随之减少。随着强制性分红比例的逐渐提升,上市公司承担的分红压力越来越大,公司自由现金流也随之减少,会给经理带来更大的现金流压力。这种情况下,为了维持企业日常生产经营活动,就需要增加外部融资,外部融资的治理作用会进一步降低股东与经理的代理成本③。由此,提出以下假设:

H1a:强制性分红政策的实施能够降低股东与经理之间的代理成本。

H1b:随着强制性分红比例的逐步提高,股东与经理之间的代理成本也逐步下降。

如前所述,我国央企集团的形成路径主要有两种:一是“先母后子”,即母公司通过不断地投资、并购和控股等形式形成子公司;二是“先子后母”,为了梳理国有产权,顺应战略转型与行业管理的要求,对原有企业中各经济联合体的“子公司”进行企业重组或股份制改造,形成一个母公司集中这些子公司的股权与资产。已有的研究文献发现,企业集团不同形成路径使其权利分配方式存在差异[22]。在“先母后子”企业集团中,母公司在子公司的话语权较重,对子公司的掌控力较强,能够较强势地利用其组织权威性在各子公司之间进行资源的调配,此时形成“心理强势型”母公司和“心理依赖型”子公司。强制性分红政策的实施,给集团母公司带来了利润上缴压力,对于“先母后子”企业集团,由于母公司在子公司的控制权较强,母公司能够轻松地将分红压力传导给下属子公司,因此,强制性分红政策的实施能够显著降低股东与经理间的代理成本。

而在“先子后母”企业集团中,母公司实质性经营业务少,其管理监督职能基本上形同虚设,只是起到一个财务统筹管理的作用,此时母子公司之间的关系模型是“心理弱势型”母公司和“心理自主型”子公司。子公司较为独立,母公司在集团的话语权相对较弱,有时甚至子公司的管理层权力要超过母公司的管理层。强制性分红政策的实施虽然带给母公司一定的分红压力,但由于母公司对子公司的掌控程度与了解程度远不如“先母后子”企业集团,作为控股股东,在试图通过其组织权威性传导分红压力时,有可能会引起子公司的“逆反心理”。因此,当企业集团的形成路径为“先子后母”时,母公司向下进行压力传导的力度较弱,强制性分红政策实施在减轻股东与经理间代理问题的作用并不十分显著。由此,提出以下假设:

H2a:强制性分红政策实施后,相比于“先子后母”企业集团,“先母后子”企业集团中子公司股东与经理之间的代理成本降低程度更大。

H2b:随着强制性分红比例的逐步提高,相比于“先子后母”企业集团,“先母后子”企业集团中子公司股东与经理之间的代理成本下降得越多。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文选择2004—2018年④为研究区间。因为强制性分红政策只作用于央企,所以本文以最终控制人为国资委的央企集团下属上市公司为政策实施实验组,民营企业集团下属上市公司(简称“民营上市公司”)为对照组⑤,采用近邻匹配法进行匹配。并参照以往实证研究的数据处理标准,对初始数据进行了如下筛选:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除ST、*ST公司;(3)剔除所有数据缺失的样本;(4)为了控制极端值的影响,对所有连续变量在1%和99%分位数进行了缩尾处理。最终得到3 888个有效观测值。本文研究使用的上市公司财务数据来自国泰安数据库;上市公司最终控制人的数据来自巨潮资讯网,通过手工搜集获得。

(二)变量定义

1.被解释变量

被解释变量为股东—经理代理成本(MA)。借鉴王垒等[23]的研究,采用经理人实际在职消费与总资产的比值度量上市公司股东与经理之间的代理成本。在计算经理人实际在职消费时,用管理费用扣除管理人员的工资和福利费、无形资产摊销额等明显不属于在职消费范围的项目费用⑥。

2.解释变量

(1)强制性分红政策实施阶段。第一个是哑变量SM2007,表示2007年强制性分红政策的实施。政策颁布后,SM2007取值为1,否则为0。第二个是哑变量SM2010,表示2010年第一次政策修订。当年度区间为2011—2013年时,SM2010取1;当年度区间为2007—2010年时,SM2010取0。第三个是哑变量SM2014,表示2014年第二次政策修订。当年度区间为2014—2018年时,SM2014取1;当年度区间为2011—2013年时,SM2014取0。第四个是SM,表示强制性分红比例的提高。当公司处于2007—2010年时,表示强制性分红比例最低阶段,SM取值为1;当公司处于2011—2013年时,表示强制性分红比例中等阶段,SM取值为2;当公司处于2014—2018年时,表示强制性分红比例最高阶段,SM取值为3。

(2)产权性质(State)。如果样本属于央企上市公司,State取值为1,表示实验组;属于民营上市公司,State取值为0,表示对照组。

3.控制变量

参考魏志华等[15]的研究,本文选择上市公司的规模(Size)、上市年限(Age)、资本结构(Lev)、盈利能力(Roa)、成长性(Growth)、自由现金流水平(Fcf)、董事会规模(Board)、独立董事人数的占比(Indep)、两职合一的哑变量(Dual)、第一大股东持股比例(First)、两权分离度(Sep)等作为控制变量。同时,本文还控制了行业和年份。具体变量的定义见表1。

(三)模型设计

为了验证本文提出的假设1,借鉴Ashenfelter & Card[24]的双重差分模型,本文建立了如下研究模型:

MA=a0+a1State+a2SMj+a3State×SMj+a4∑Ctrl+∑Ind+∑Year+ε

(1)

其中,MA为股东与经理之间的代理成本;State为产权性质的哑变量;SMj为强制性分红政策实施以及修订与否的哑变量,取值分别为:SM2007、SM2010和SM2014;State×SMj为央企上市公司与民营上市公司在政策实施以及修订前后差分结果的交乘项,取值分别为:State×SM2007、State×SM2010和State×SM2014;∑Ctrl表示控制变量;∑Ind和∑Year分别表示行业和年份;ε为残差项。

由于数据所限,只有央企集团具有独特的形成路径,所以在验证集团权利分配对股利治理作用的影响时,本文只选择央企上市公司为样本,建立模型(2)对假设2进行验证。模型(2)的解释变量分别为SM2007和SM。

MA=a0+a1SMj+a2∑Ctrl+∑Ind+∑Year+ε

(2)

需要说明的是:H1b、H2b是研究随着收益收取比例逐步提高对股东与经理之间代理成本的影响,所以在验证假设H1b、H2b时,本文只选取2007—2018年的样本。

四、实证结果与分析

(一)PSM均衡性检验

本文对央企和民营样本进行倾向得分匹配。首先,以上市公司是否为央企上市公司为因变量构建Logit模型,见模型(3)。然后采用近邻匹配法进行匹配,通过均衡性检验保证配对的有效性。样本匹配后各变量的均值都不存在显著的组间差异,表明各变量在组间分布均衡,有效解决了样本自选择问题⑦。

State=a0+a1Size+a2Lev+a3Roa+a4Fcf+a5Growth+a6First+a7Sep+∑Ind+∑Year+ε

(3)

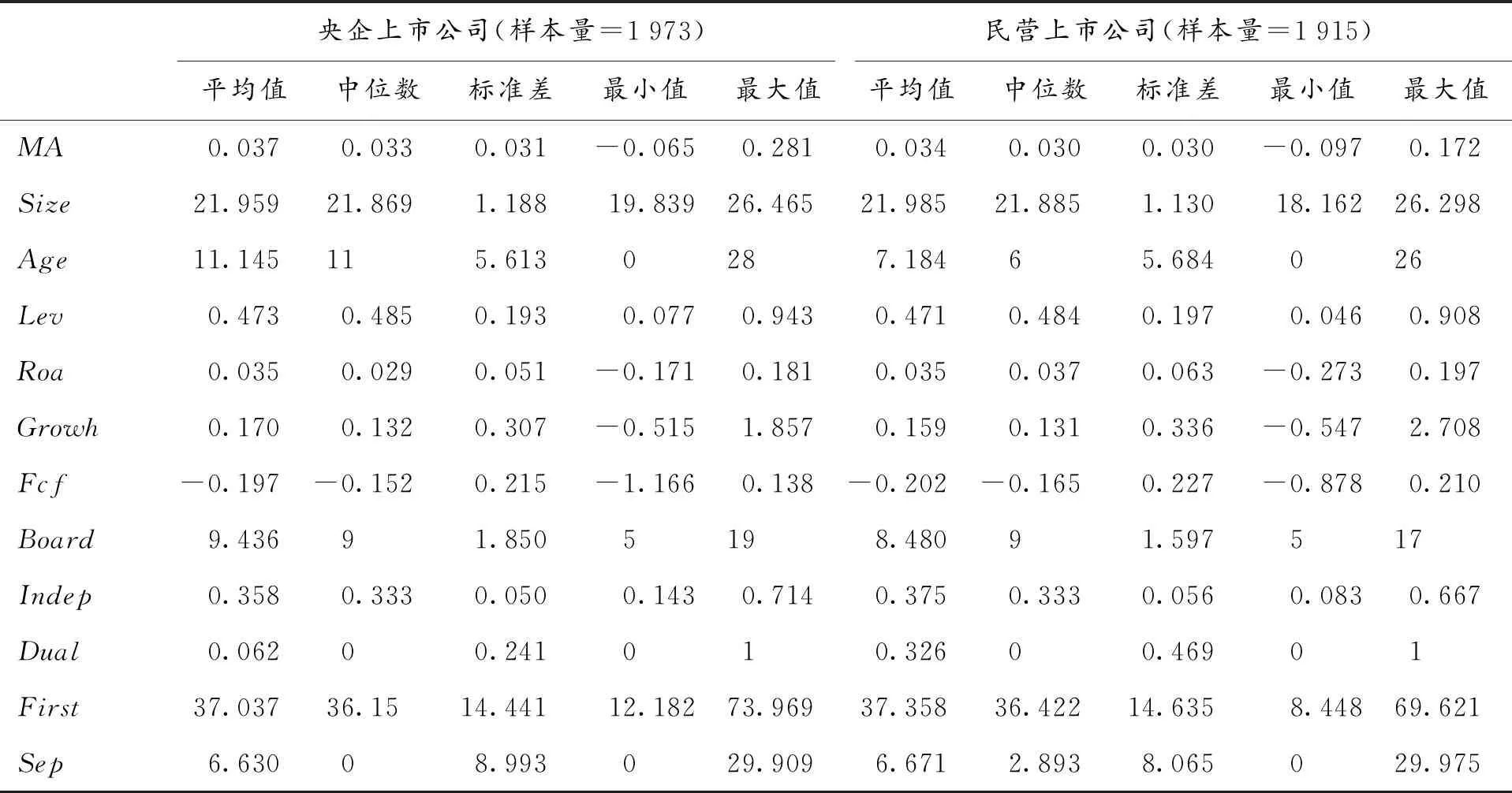

(二)描述性统计分析

表2为样本匹配后主要变量的描述性统计结果。总体来说,央企上市公司股东—经理代理成本的均值为0.037,高于民营上市公司的均值0.034,相差0.003,由此可知,我国央企上市公司股东与经理之间的代理问题明显要比民营上市公司严重。匹配后央企上市公司与民营上市公司在公司规模、资产负债率、盈利能力、成长性、自由现金流水平、第一大股东持股比及两权分离度上没有明显差异,再次表明样本匹配的有效性。央企上市公司的上市年限、董事会规模要显著高于民营上市公司,而民营上市公司的两职合一程度要比央企上市公司严重。

表1 变量定义

表2 主要变量的描述性统计

(三)央企与民营上市公司股东—经理代理成本的比较分析

表3为强制性分红政策颁布及两次修订前后的双重差分分析结果。从表中可以看出强制性分红政策实施后,央企上市公司经理实际在职消费从0.044下降为0.034,在第二次提高收益收取比例后,直接降低为0.025。与此同时,民营上市公司经理实际在职消费却呈现上升趋势,从政策实施前的0.029上升为0.034。通过各个阶段的横向比较,我们发现,央企上市公司股东与经理间代理成本在政策实施之前大于民营上市公司,政策实施后逐渐小于民营上市公司。纵向来看,强制性分红政策颁布和两次修订前后,央企上市公司经理实际在职消费均有下降。相对于民营上市公司,央企上市公司经理实际在职消费在政策实施后多下降了0.015,在第一次政策修订后多下降了0.012,在第二次政策修订后又多下降了0.009,而且均在1%的水平下呈现显著差别。初步证明了强制性分红政策的实施,能够抑制股东与经理之间的代理问题,而且随着强制性分红比例的提升,政策实施对股东与经理之间代理问题的抑制作用更加显著。因此,假设1得到初步验证。

表3 央企与民营上市公司股东—经理代理成本的比较分析

(四)央企与民营上市公司双重差分的回归结果分析

表4报告了在控制相关变量后,强制性分红政策颁布及两次修订前后央企上市公司与民营上市公司的双重差分回归结果。列(1)检验了强制性分红政策实施对公司股东与经理间代理成本的影响,结果显示:State的系数为0.011,在1%的水平下显著为正,表示强制性分红政策实施前,央企上市公司经理实际在职消费显著比民营上市公司高0.011,证实我国央企股东与经理的代理问题较严重;SM2007与State×SM2007的系数分别为-0.071和-0.012,都在1%的水平下显著,表明强制性分红政策实施后,央企下属上市公司经理实际在职消费显著下降了0.083(0.071+0.012);交乘项State×SM2007的系数在1%的水平下显著为负,说明强制性分红政策实施后,央企上市公司经理实际在职消费比民营上市公司多下降了0.012。表4的列(2)和列(3)只截取了政策实施后的样本进行双重差分回归,检验强制性分红比例提高对公司股东与经理之间代理成本的影响。列(2)和列(3)分别是第一次(2007—2013年)和第二次(2011—2018年)提高分红比例对股东—经理代理成本的影响。根据列(2)的回归结果,SM2010与State×SM2010的系数分别为-0.003和-0.010,表明强制性分红比例第一次提高后,央企下属上市公司经理实际在职消费显著下降了0.013(0.003+0.010);交乘项State×SM2010的系数在1%的水平下显著为负,说明强制性分红比例第一次提高后,央企上市公司经理实际在职消费明显比民营上市公司多下降了0.010。根据列(3)的回归结果,SM2014与State×SM2014的系数分别为-0.029和-0.008,表明强制性分红比例第二次提高后,央企下属上市公司经理实际在职消费显著下降了0.037(0.029+0.008);交乘项State×SM2014的系数在1%的水平下显著为负,说明强制性分红比例第二次提高后,央企上市公司经理实际在职消费明显比民营上市公司多下降了0.008。由此说明随着收益收取比例的逐步提升,央企上市公司经理实际在职消费呈现持续下降趋势,且下降程度明显高于民营上市公司。以上检验结果在经济意义明确,在统计意义上显著。综上所述,随着强制性分红政策的实施,央企上市公司股东与经理之间的代理问题得到缓解,而且随着分红压力的逐步提升,政策实施对股东与经理之间代理问题的抑制作用越发明显,验证了假设1。

表4 央企与民营上市公司双重差分的回归结果

(五)平行趋势检验

本文进一步对对照组和实验组的股东—经理代理成本做了平行趋势分析⑧。以政策实施前一年(2006年)为参照组,检验结果如表5所示。在趋势分析中,股东—经理代理成本在强制性分红政策颁布前(2004—2005年),两组样本(央企上市公司和民营上市公司)的变化趋势基本是一致的,但在强制性分红政策实施后(2007—2018年),实验组(央企上市公司)的降低幅度显著大于对照组(民营上市公司),而且随着2010、2014年两次提高收益收取比例,两组样本的差异也越来越明显。基于以上分析,本文认为实验组和对照组在强制性分红政策实施前没有显著差异,满足平行趋势的假定,可以采用双重差分模型进行回归。

表5 平行趋势检验

(六)异质性分析

由于央企集团特有的两种不同形成路径导致了母子公司间的权利分配出现差异,从而影响到强制性分红政策的公司治理作用。为了验证不同形成路径下强制性分红政策实施对股东—经理代理成本的影响,本文只选择央企上市公司为研究样本,手工整理其形成路径,回归结果如表6。列(1)和列(2)检验了强制性分红政策颁布对央企上市公司股东—经理代理成本的影响。可以看出强制性分红政策颁布后,形成路径为“先母后子”的央企上市公司经理实际在职消费在1%的水平下显著下降了0.023;形成路径为“先子后母”的央企上市公司经理实际在职消费只下降了0.001,且不显著。列(3)和列(4)检验了强制性分红比例的逐步提升对央企上市公司股东与经理之间代理成本的影响,分析时只截取了政策实施后的样本区间(2007—2018年)。我们发现,随着收益收取比例的逐步提高,“先母后子”样本的经理实际在职消费下降了0.005,且在1%的水平下显著,而“先子后母”样本的经理实际在职消费呈现出上升的变化趋势,上升了0.003,但不显著。这表明强制性分红政策的公司治理作用主要体现在“先母后子”公司中,“先子后母”公司股东与经理之间的代理成本并没有受强制性分红政策的影响。可见,强制性分红政策公司治理作用的发挥需要依靠母公司在集团的话语权,母公司的话语权越大,母公司越有可能将分红压力转嫁给子公司,从而减少了子公司的自由现金流,股利治理效果越好。由此验证了假设2。

表6 集团权利分配对股利治理作用影响的回归结果

五、稳健性检验

(一)替换被解释变量的衡量指标

本文借鉴姜付秀等[25]的做法,用资产周转率度量股东与经理间的代理成本。资产周转率越高,表明股东与经理间代理成本越低。如表7所示,列(1)是政策颁布前后的效果检验,State×SM2007与资产周转率显著正相关,表明强制性分红政策实施后,股东与经理间代理成本显著降低。列(2)和列(3)是强制性分红比例提高的效果检验,State×SM2010与State×SM2014均与资产周转率正相关,且State×SM2014在1%的水平下显著。这表明,随着强制性分红比例的逐步提高,第一类代理成本连续降低。即分红压力越大,强制性分红政策对股东与经理间代理成本的抑制作用越强。与主回归结果一致。

表7 替换被解释变量衡量指标的回归结果

(二)替换集团权利分配的衡量指标

企业集团的不同形成路径代表了母公司对子公司的掌控力。如前所述,我国央企集团一般都采用“母公司—子公司—孙公司”的多级纵向结构,即下属子公司所处集团的控制链层级不同,可能会使集团母公司向下传导分红压力的效力有所差别。子公司所处的控制链层级越高,母公司对其的控制成本越大,控制力相对较弱;而子公司所处的控制链层级越低,母公司对其的控制成本相对较小,控制力较大。基于此,本部分以子公司所处集团控制链层级作为划分母公司对其控制力的替代变量。统计结果表明,子公司所处集团控制链层级的平均值为2.598,中位数为3,标准差为1.202,最大值为9,最小值为0。可见子公司在集团内所处控制链层级差距非常大,这可以更好地解释集团母公司对下属子公司的控制力大小。

本文以控制链层级中位数3作为区分母公司对子公司掌控能力大小的阈值。当子公司所处控制链层级大于3时,表示子公司所处集团的控制链层级较高,母公司对其监管程度不足,母公司对其控制力较弱,子公司相对独立;否则认为母公司对子公司的控制力较强。回归结果如表8所示。列(1)和列(2)为强制性分红政策颁布前后的回归结果。可以看出强制性分红政策颁布后,所处集团控制链层级较低的央企上市公司其股东—经理代理成本在1%的水平下显著下降了0.018,而控制链层级较高的央企上市公司其股东—经理代理成本下降程度不显著。列(3)和列(4)是强制性分红政策两次修订后的回归结果。随着收益收取比例的逐步提高,相对于所处集团控制链层级较高的央企上市公司,只有控制链层级较低的股东—经理代理成本呈现显著持续下降趋势,在1%的水平下下降了0.005。以上研究表明,不管是采用上市公司所处集团的控制链层级,还是用央企集团独特的形成路径来区分母公司对子公司的控制权,得出的结论是一致的。即在强制性分红政策的外生冲击下,母公司会优先选择控制力较强的下属上市公司承担集团的分红压力,当上市公司通过发放现金股利或内部资本市场缓解母公司的利润上缴压力时,公司的自由现金流就会减少,进而能抑制股东与经理之间的代理问题;随着分红压力的逐渐加强,越受母公司控制的上市公司承担的分红压力越大,强制性分红政策的公司治理作用越好。

表8 替换集团权利分配衡量指标的回归结果

(三)排除其他政策因素

为了排除其他政策因素的干扰,如2012年的“八项规定”等,本文进行了如下稳健性检验。

首先,本文只选择2004—2018年央企上市公司为样本,根据央企集团所需上缴比例的档次进行回归,构建模型(4)。模型(4)的解释变量是哑变量Fhb,表示央企集团适用的强制性分红比例档次。当央企集团不交或免交当年利润时,分红比例为0,Fhb取0;当央企集团适用的分红比例为5%时,Fhb取1;当央企集团适用的分红比例为10%时,Fhb取2;当央企集团适用的分红比例为15%时,Fhb取3;当央企集团适用的分红比例为20%时,Fhb取4。回归结果如表9列(1)所示。Fhb的系数为-0.002,在1%的水平下显著为负,表明强制性分红比例越高,股东—经理代理成本越低。即随着强制性分红政策的实施以及强制性分红比例的逐步提升,有效缓解了股东与经理之间的代理问题。

MA=a0+a1Fhb+a2∑Ctrl+∑Ind+∑Year+ε

(4)

其次,本文选用2007—2018年央企和民营上市公司为样本,以SM为解释变量,采用双重差分法进行回归,构建模型(5)。回归结果如表9列(2)所示。State×SM的系数为-0.006,在1%的水平下显著,说明强制性分红政策实施后央企上市公司股东—经理代理成本的下降程度显著高于民营上市公司;随着强制性分红比例的逐步提高,股东—经理代理成本也逐步下降,表明母公司向上市公司传导的分红压力越大,上市公司股东—经理间代理成本越低。

MA=a0+a1State×SM+a2∑Ctrl+∑Ind+∑Year+ε

(5)

最后,参考秦海林、张婧旭[26]的方法,引入滞后一期的控制变量进行异质性分析。结果如表9列(3)~列(6)所示。结果显示,“先母后子”样本的SM2007和SM均在1%的水平下显著为负,而“先子后母”样本的SM2007和SM均不显著,再一次证实了强制性分红政策的治理作用会受限于集团内部的权利分配。即当母公司的控制力越大时,母公司传导给下属子公司的分红压力越大,强制性分红政策的治理作用越突出;而当母公司的控制力较小时,子公司相对独立,母公司很难将分红压力转嫁给下属子公司,故强制性分红政策的治理作用不明显。

表9 排除其他政策因素的稳健性检验结果

(四)安慰剂检验

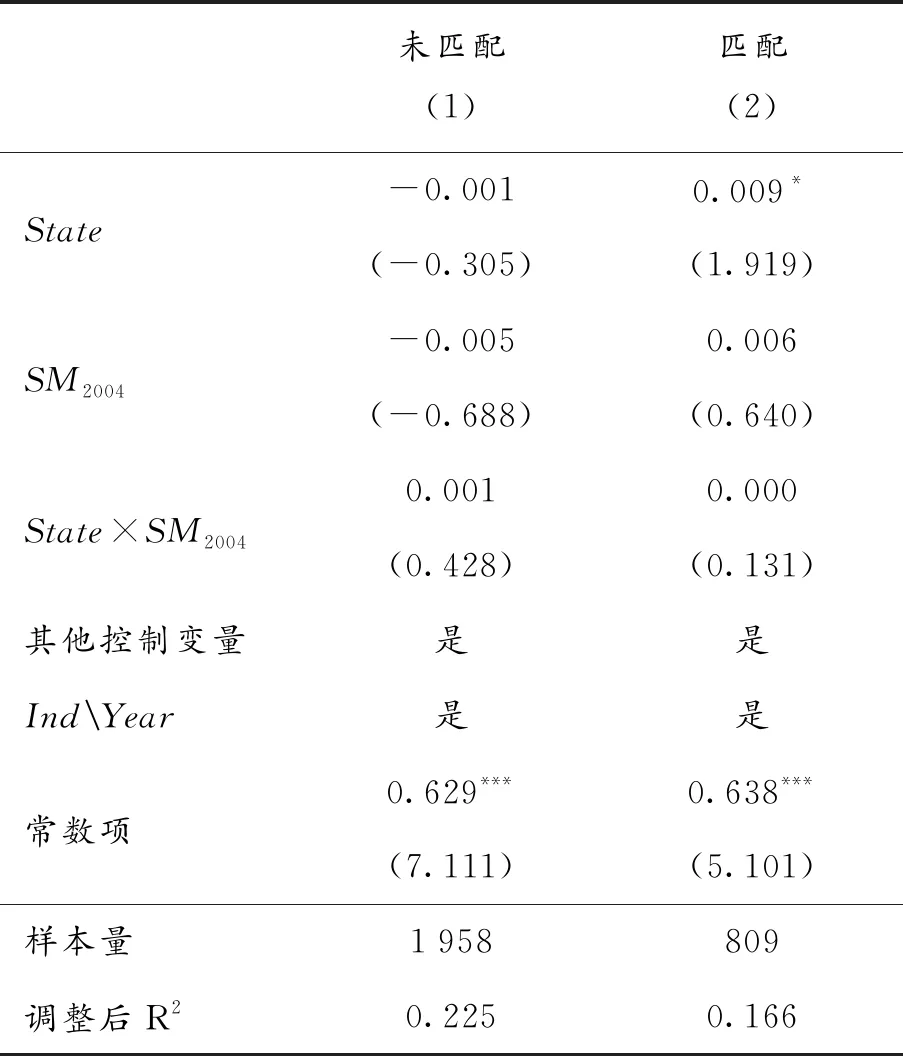

本文引入反事实假设进行安慰剂检验,以2002—2006年⑨为研究区间,最终得到1958个观测值;采用近邻匹配法进行匹配,通过均衡性检验后得到809个观测值。为了尽量与政策颁布前后的时间间隔保持一致,本文设定2004年强制性分红政策颁布。采用哑变量SM2004代表强制性分红政策的实施与否,当年度区间为2004—2006年时取1,当年度区间为2002—2003年时取0。

表10为安慰剂检验的回归结果⑩,列(1)是放松匹配约束时的回归结果,列(2)是匹配后的回归结果。可以看出,SM2004和State×SM2004的系数在匹配前后均不显著,这说明在2002—2006年,央企上市公司股东—经理代理成本没有显著变化,且其变化趋势与民营上市公司不存在显著差异。即证明了2007年后央企上市公司股东—经理代理成本的降低没有受到其他政策或随机性因素的影响,支持了主回归结果。

表10 安慰剂检验

六、研究结论与启示

(一)研究结论

强制性分红政策的实施结束了央企“零分红”的历史,为国家财政收入和社会经济发展提供了保障。强制性分红政策直接作用于央企集团,但其实施效果已经逐渐渗透到央企集团下属上市公司。基于此,本文考察强制性分红政策的公司治理作用。研究发现,强制性分红政策实施后,相对于民营企业,央企上市公司其股东—经理代理成本下降得更多。并且随着收益收取比例的提升,股东—经理代理成本下降得更明显。进一步地,将研究样本根据央企集团形成路径区分为“先母后子”和“先子后母”两种,考察集团权利分配对强制性分红政策公司治理作用的影响。研究发现,强制性分红政策对股东与经理之间代理问题的缓解程度受到母公司对下属上市公司控制力的影响。当形成路径为“先母后子”时,母公司对子公司的控制力较强,向上市公司传导分红压力的力度较大,股东与经理之间的代理成本降低幅度较大,股利的治理作用更显著。可见强制性分红政策降低了股东与经理间的代理成本,但其治理作用的发挥受限于集团权利分配。如何更好地发挥强制性分红政策的治理作用值得各方关注与探讨。

(二)研究启示

本文的研究对强制性分红政策的制定与企业集团的公司治理具有一定的启示作用。第一,对于政府而言,要坚定不移地贯彻和落实强制性分红政策,并适当提高强制性分红比例,增加国家财政收入,逐步优化国有资本的配置和使用效率,增强央企的核心竞争力。当然,如果强制性分红政策力度过强,也会损害央企的可持续发展,因此政府在提高强制性分红比例时,需要把握好分寸,防止矫枉过正。第二,对于企业集团而言,要努力完善公司治理结构,加强集团母公司在下属子公司的话语权,适当减少集团的控制链层级,提高决策和信息传递的透明度,有针对性地降低由于信息不对称导致的代理问题,减少不必要的资源浪费。此外,集团管理层应该借助强制性分红政策的实施,充分了解下属公司的经营绩效,发现以前监管的盲区,进一步优化企业集团内部管理问题,增强企业面对政策冲击时的反应能力,这样才能提高企业的资源配置效率,更好地提升企业价值。

本文的研究也存在一定的局限性。本文的研究目前主要关注强制性分红政策对第一类代理成本的影响,未来的研究可进一步探讨强制性分红政策对第二类代理成本,即大股东与中小股东之间代理成本的影响。

注 释:

①《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》是为建立国有资本经营预算制度,规范国家与企业的分配关系,加强中央企业国有资本收益管理而制定的。实施范围包括国资委所监管的企业和中国烟草总公司。其中收益收取包括应交利润、国有股股利和股息、国有产权转让收入、企业清算收入和其他国有资本收益。

②Alfred et al.(1991)认为,集团公司(母公司)之所以为管理型总部,主要有两点:第一,集团公司(母公司)作为出资者,通过投资控股成为集团下属公司的控股股东,其可依照控股比例行使对下属公司收益的求偿权;第二,集团公司(母公司)由于其控股地位而具有集团管理者角色,通过战略规划、管理控制、业绩评价等一系列管理行为对子公司行使控制权。因此,集团公司(母公司)实际上是整个企业集团的管理总部,负责对下属公司相关决策事项的管理。详见:The functions of the HQ unit in the multibusiness firm。

③外部融资的治理作用主要体现为两方面:一方面是外部融资需要还本付息,这会减少经理可支配的资金;另一方面,增加外部融资会使经理面临债权人的监管,减少了经理在职消费和非效率投资行为。因此,外部融资能够降低股东与经理之间的代理成本。

④我们之所以选择2004年作为样本区间的起始年份,一方面是考虑《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》颁布于2007年,便于比较强制性分红政策颁布前后的情况;另一方面是我们研究中所使用的部分财务数据最早可收集到2004年。

⑤在国资委颁布实施《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》后,地方国资委也相继出台本省、本市级企业国有资本收益收取管理暂行办法,即地方国企也受到国有资本收益收取管理办法的影响,所以我们选择民营企业作为对照组。

⑥具体计算公式:经理人实际在职消费=公司本年管理费用-高管年薪总额-高管年度津贴总额-本年度无形资产摊销额-本年坏账准备-本年存货跌价准备。

⑦限于篇幅,此处未列示均衡性检验结果,留存备索。作者邮箱:actp@sina.com。

⑧使用双重差分模型的前提是要满足平行趋势检验,即实验组和对照组在政策实施之前应该是没有差异的,而在政策实施之后呈现显著差异,只有这样才能保证双重差分揭示的是政策实施的净效应。

⑨本文采用经理人实际在职消费水平衡量股东—经理之间的代理成本,在计算经理人实际在职消费时,需扣除当年的无形资产摊销额。我国在2001年发布《企业会计准则—无形资产》后,企业才单独披露无形资产摊销金额,所以我们选择2002—2006年为研究区间进行安慰剂检验。

⑩两权分离度的数据最早只可追溯到2003年12月,在安慰剂检验时,没有控制两权分离度的影响。