浅析考古所见多个体混合人骨遗存的分类

□曹豆豆 原海兵

考古发掘中常见多个人类个体的骨骼共存于同一遗迹的现象。 正常埋葬的通常被称为合葬、丛葬等,此外还有如地震、山洪等导致的多个体共存的埋藏。 由于遗迹的产生、使用、废弃和埋藏过程中存在各种难以臆测的复杂因素,在发掘、鉴别其中散落的人骨遗存时很可能将之划分到多个遗迹单位,或归为某一单位内的多个体。 后者即所谓的多个体混合人骨遗存 (comingled human remains),其通常指在单一遗迹内多个体遗骨共存的埋藏。依据其产生的原因,可分为三种类型[1]:第一种是长期累积(long_usage)形成的多个体集中埋藏,如使用时间跨度较长的多人丛葬墓; 第二种是一次形成(episodic_usage)的骨骼集合(assemblage),如遭遇地震、山洪、瘟疫等突发事件导致人员群体性死亡而产生的人骨聚集埋藏; 第三种是在考古发掘或后期整理过程中人为造成的多个体骨骼混合。 本文以磨沟、喇家、哈民忙哈和殷墟等遗址中的人骨堆积为例,对上述三类遗存进行分述。

一、长期累积形成的多个体集中埋藏

多人一次葬、多人二次葬以及一次葬与二次葬混合的多人葬都有可能产生长期累积形成的多个体骨骼集中埋藏。 从埋藏学视角来看,一次葬应是一次性完成,不存在后期人为扰动,因此被掩埋个体各部位的骨骼大多按照人体正常生理结构陈放,会基本保持埋葬时的原有形态[2]。 然而墓葬在埋藏过程中也可能受到自然因素,如流水侵蚀、动物活动干扰,墓葬被破坏甚至坍塌等原因影响,使原有的骨骼陈放形态发生改变[2]。此外,纷繁复杂的埋藏过程也可能导致发掘时对骨骼原始埋藏状态的错判或者应提取信息的遗漏,需要仔细甄别、判定。

墓葬作为安置亡者遗骸的主要场所,其埋藏骨骼往往受诸如聚族而葬的丧葬观念、停丧待葬或二次迁葬的埋葬习俗等人为因素的影响。特别是对于使用时间跨度较长的墓葬来说,二次葬以及其他埋葬后的扰乱行为可能是导致多人合葬墓中骨骼混乱的主要原因[2-4]。二次葬通常指生者在取回一次葬(或二次葬)亡者遗骨后,再次选址安葬的行为[3]。据历史文献和民族志调查可知,形成二次葬的原因有很多[4],如魂归故里、聚族而处的信仰,获得先祖庇佑的愿望,以及对凶死者的畏惧等都可能影响生者对死者遗骸的处置。 二次葬的形式也因地域分布、文化观念等的差别而表现多样[4]。 经过风化、火化、土化等方式处置后, 亡者所剩骨殖往往被异地安葬。 在埋葬或长距离搬运过程中,可能造成所埋人骨残损甚至混杂等现象,以至于难以追溯其埋藏结果形成的原因或判断其骨骼归属[2-3]。

考古发掘中,有时还存在墓葬所埋骨骼被人为扰动但并不将之迁出的现象,相关报道最早见于对甘青地区史前墓葬[5-8]的研究中,且在其他地区墓葬(如内蒙古井沟子墓地)也有发现[9],一般被称为“部分解体葬”[6]“二次扰乱葬”[7-8][10]以及 “人为扰墓现象”[9]等。 有研究者将其视作二次葬的子类型[4][8],也有学者认为这种人为扰墓现象的形成与二次葬并无关联[9]。 总之,从埋藏结果来看,推断这种现象是二次葬、二次扰乱葬还是人为扰墓行为,需要结合人骨埋藏状态、随葬品位置关系、墓葬是否被盗扰等因素进行综合分析。

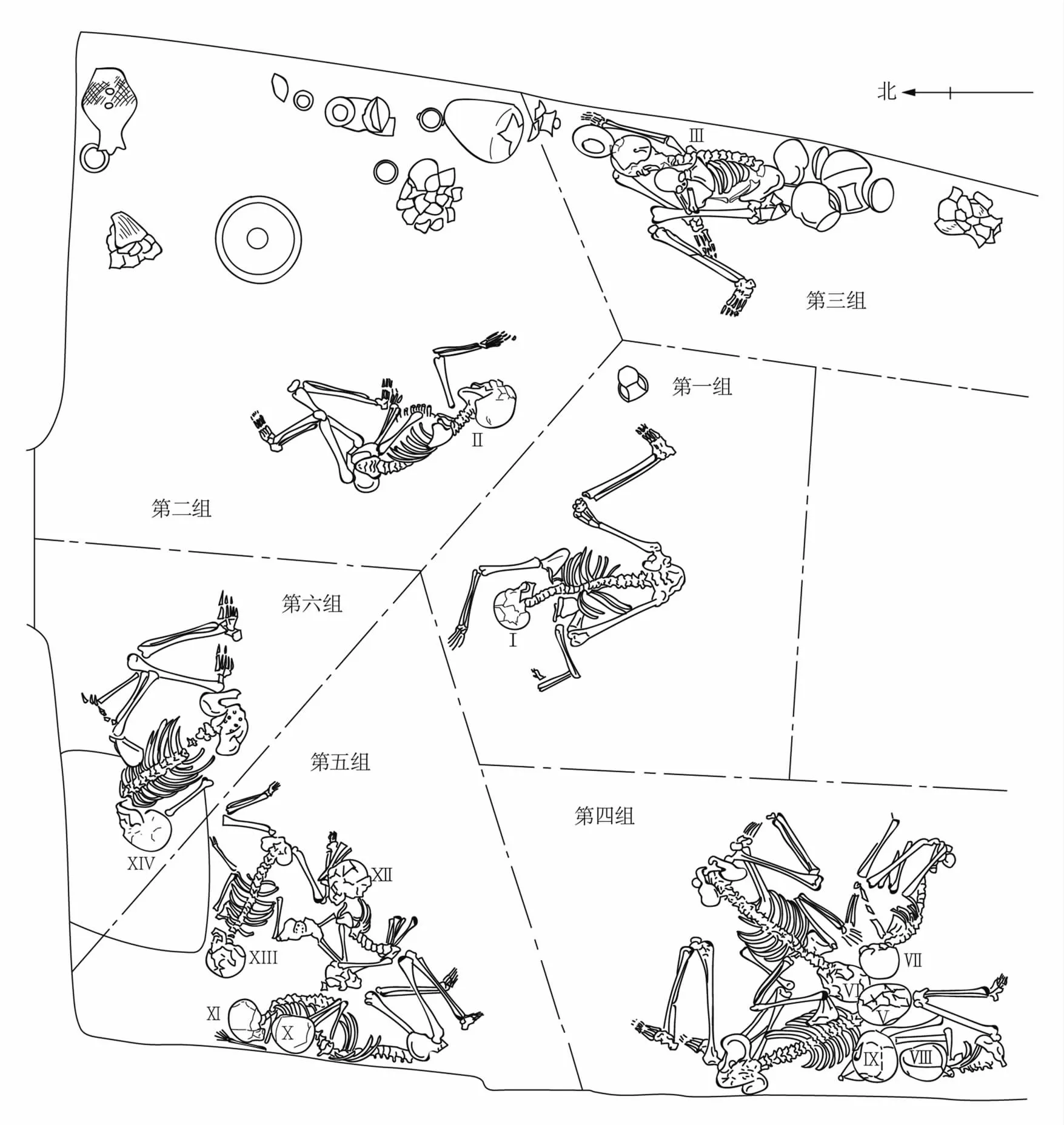

典型的人为扰墓现象可见于甘肃临潭磨沟墓地的多人合葬墓M246[11-12]。 据报道,该墓葬的人骨堆积可分三层,上层埋葬一例俯身一次葬个体,中层埋葬三例骨骼散乱的遗骸,下层埋葬一例呈仰身直肢状的未成年个体。 研究者推测,上层个体最后被埋入,其基本保持了下葬时的姿态;上、中两层人骨的埋葬应该存在一定的时间间隔, 且中层三例个体在白骨化后,骨骼受到了明显人为扰动;下层未成年个体则埋藏于墓道底部的浅穴,未经扰动[12]。 (图1)尽管埋葬骨骼的位置可以为辨析多个体人骨的归属提供一定线索,但随着软组织分解,骨骼失去其有效束缚,加之埋藏过程中自然及人为因素的干扰,墓葬所埋人骨,特别是一些体积小的骨骼(如手、足骨)可能会产生位移甚至丢失[2],为辨识这类遗存的归属带来困难, 在发掘和提取骨骼时需要予以特别的记录和详细描述其空间位置。

二、一次形成的骨骼集合

一次形成的骨骼集合一般是地质灾害、 瘟疫、祭祀或战争等事件造成短时间内人群死亡和集中埋藏的结果。 这类遗存通常形成时间短、遗迹类型单一无规律、埋藏形式多样。 典型代表有青海民和喇家遗址F3、F4[13],内蒙古哈民忙哈遗址F40[14-16]及殷墟祭祀坑[17]中埋藏的人骨遗存。

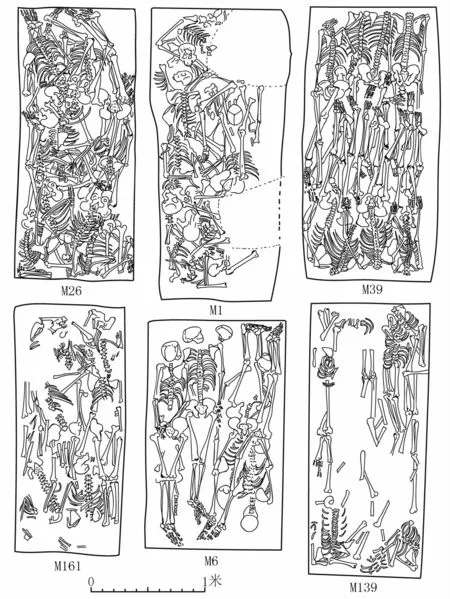

喇家遗址位于青海省民和县官亭镇下喇家村,是一处以齐家文化为主要内涵的大型聚落遗址[13]。1999 年以来, 中国社会科学院考古研究所等多家单位组成联合考古队对其进行了持续发掘, 发现了壕沟、房址、广场、窖穴以及墓葬等遗迹,出土了丰富的陶、骨、玉器和人骨等遗存。 其中,F3 和F4 两座齐家文化窑洞式房址中的灾难性死亡场景最受关注。 F3埋藏一例成年女性及一例未成年个体人骨,F4 内发现有14 例性别、年龄不一的个体[18]。 (图2)这些骨骼呈现的死亡时的人体姿态各异,有的匍匐在地呈俯身屈肢状,有的背部倚墙呈跪坐姿势,还有成年个体怀抱幼儿以护卫姿态亡故,表现出灾难来临时喇家居民最后的生命状态[13][18]。 出土人骨的测年结果[19]以及地质学、 水文学等多学科的综合分析表明, 在公元前1900 年左右, 强烈的地震及山洪导致了喇家遗址灾难遗迹的形成和遗址的废弃[20-21]。 多个体人骨的埋藏对于遗存性质的判断起到了重要的参考作用。

与喇家遗址因自然灾害造成的集中埋藏不同,哈民忙哈遗址居室中埋葬的人骨堆积被认为是瘟疫传播的后果[22-23]。 哈民忙哈遗址位于内蒙古自治区通辽市科左中旗,地处西辽河平原东部,科尔沁沙地腹心地区。 2010—2012 年,内蒙古自治区文物考古研究所与吉林大学边疆考古研究中心对该遗址进行了联合发掘,清理出房屋、墓葬和环壕等遗迹,陶、玉、骨、角、蚌制品等遗物,并因其独特的文化面貌将之命名为“哈民忙哈文化”[14-16]。C-14 测年结果显示, 该遗址使用年代在距今5500 年至5000年间,相当于中原仰韶文化晚期阶段[14]。 哈民忙哈居室埋葬人骨堆积最为典型的遗迹是F40,其埋藏骨骼反映的死亡人数累计不少于97 人,甚至更多,其平均死亡年龄在26.2 岁左右[22]。人骨均为一次性埋藏,层层叠压,密集分布于房址居住面上,反映了哈民忙哈人群在短时间内大规模死亡并集中埋葬的事实。(图3)结合狭小的埋藏空间、大量的骨骼堆积、 凌乱的埋藏状态以及人口的年龄结构可知,这些掩埋于居址内的个体应是短时间内集体非正常死亡后埋藏的结果,瘟疫的蔓延可能是导致他们集中亡故并被统一处置的原因[22-23]。

图1 M246 中的人类骨骼

图2 喇家遗址F4 人骨遗存

祭祀行为和战争等人祸也可产生一次性的骨骼集合。 如果存在一些特殊礼俗(如人牲和对敌人或战俘进行割肢、猎头等)[24-26],这类遗存的埋藏情况将更为复杂。 以河南安阳殷墟祭祀坑为例[17],在1976 年清理的191 座祭祀坑中, 累计埋藏个体达1179 例。 祭祀坑分布集中、有序,大部分呈南北向排列,仅少数为东西向。 经鉴定,在南北向祭祀坑中,掩埋个体以青年男性为主,每坑埋葬8—10 例个体,多数缺失颅骨,呈俯身状;东西向祭祀坑内人骨则以成年女性及未成年个体为主, 数量不等,虽大多也为俯身葬,但多数个体的颅骨尚存。 (图4)祭祀坑内埋藏人骨大都呈被缚状,应非自然或自愿死亡。还有部分个体可能被腰斩或肢解,在其颈椎、肢骨乃至指骨、 趾骨上可观察到明显的锐器割痕[17]。多个体散乱的骨骼集中埋藏在祭祀坑中,使辨识其骨骼的个体归属变得困难。

以上喇家、 哈民忙哈居址以及殷墟祭祀坑中的人骨堆积均为短时间内人群消亡并一次性集中埋藏的结果。 综合来看,这些骨骼遗存基本保留了埋藏形成之初的骨骼陈放状态, 未受后期自然或人为因素明显干扰。 由于大量人口集中死亡且埋藏仓促,人骨多姿态各异且密集杂乱,缺失葬具及身份标志物,加大了辨识这些个体骨骼归属及身份属性的难度。

三、在考古发掘或后期整理过程中人为造成的多个体骨骼混合

图3 哈民忙哈遗址F40 人骨堆积

在实际发掘工作中,考古遗存的多样性和复杂性会给田野考古工作带来一定的难度。特别是一些由多种自然及人为因素(如地震、洪水、被盗扰等)交织形成或影响的堆积往往十分复杂,很考验考古工作人员的田野水平和现场判断能力,可能使发掘时对遗迹、遗物的判别出现偏差,导致不同遗迹单位的个体划归在一个遗迹中或同一单位多个体人骨混杂、难以识别其个体归属。 另外,在实验室整理、研究及日常管理过程中,某些工作失误也可能造成多个体骨骼的混乱。 尽管失误通常是无意的,但原始出土背景和空间信息的缺失会使人骨辨识及后续研究更加困难,应尽量避免。

四、结语

古人的丧葬习俗、短时间内大量人口集中死亡的事件、 埋藏后自然及人为因素对墓葬的干扰、发掘和后期整理过程中的失误等都可能造成考古所见多个体骨骼遗存的混杂。由于埋藏形成原因和其呈现的结果复杂多样,在辨识多个体混合人类骨骼遗存时,一线考古工作者往往会面临诸多挑战以至于难以判断埋藏骨骼的归属。 因此,为了获取更加翔实的信息和可信的分析结果,不仅需要对田野现场进行详细的文字、图像记录,研究时还需要结合人骨遗存的出土背景、空间分布、埋藏环境进行综合判定。 此外,对埋藏人骨最小个体数、人口信息(性别和死亡年龄) 等基本数据的统计也对合理推测埋藏原因和遗存性质具有重要意义。

图4 殷墟祭祀坑的人骨埋藏

近年来,随着田野发掘日益精细,研究方法和强调多学科协同的研究理念也日趋完善。人类骨骼考古研究逐步深入,以期能从人骨中提取更为全面有效的信息来解决更多的考古学问题。特别是诸如影像学与组织学研究、3D 扫描技术、 地理信息系统(GIS)和DNA 分析等技术手段的介入为这一目标的实现带来了更多可能。 我们应充分利用这些研究方法,提高判别多个体混合人骨遗存的精确性,从而增进对遗存性质,甚至古代人群社会生活和生存环境的了解。

致谢:感谢四川大学考古文博学院李帅老师对本文的悉心指导。