就业质量对农民工身心健康的影响

——基于CGSS2017 的实证数据

陈璞玉,黄建新

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州350002)

一、引言

农民工是我国对农村户口进城务工人员这一特殊群体的统称。随着我国城市化进程不断加速和农村富余劳动力的不断增加,大批农民工涌入城市进入企业,已成为我国产业工人的重要组成部分[1]。近年来,由于工作压力大,劳动时间过长,农民工身心健康受到很大影响,因此保障农民工的健康,对于促进其社会融入和城镇化都有深远意义。通过研究就业质量对农民工身心健康的影响,可以审视就业对于农民工这一群体的身体和心理健康带来的影响。大量研究关注农民工就业质量对迁移模式,定居意愿的影响,而对于是否影响农民工身心健康缺乏系统梳理。本文通过全国数据中农民工就业质量对身心健康的影响进行探讨,并通过代际差异分析来探求对于老一代与新生代农民工应分别提出建议。

二、文献综述与研究假设

(一)农民工身心健康的研究

健康作为一种重要的人力资本形式,对农民工劳动参与有显著影响。然而由于户籍制度导致机遇不公平、工作和居住环境差异、生活压力大等各种因素影响,使得农民工与城镇居民的社会经济地位悬殊,容易出现焦虑等心理问题。我国新生代农民工身心健康存在以下问题:职业危害较为突出,工作环境差、劳动强度大、技术含量低;生殖健康状况较差,知识不足;易产生心理落差和冲突[2]。近年来,对于农民工健康问题的研究,学者多集中于研究健康与迁移、社会融入等相关性问题,且对于身体健康和心理健康分开讨论,较少对二者进行深入挖掘。

从农民工迁移和社会融入角度研究其身心健康的相关文献研究较多,从迁移来看,尚越、石智雷发现县内和长期迁移农民工的心理健康状况更好,跨县迁移使得农民工社会融合程度较低,不利于其心理健康[3]。樊敏杰表示与城镇本地人口相比,农民工的心理健康状态更差,农民工的流动决策存在同群效应[4]。秦立建、王震、蒋中一认为农民工迁移到经济发达地区以及进城务工对健康有益[5]。从社会资本对农民工健康影响来看,张蕾,常媛媛发现教育、社会网络支持对新生代农民工精神健康影响显著[6]。米松华、李宝值、朱奇彪发现结构型社会资本对农民工健康具有高正向影响[7]。

近年来,社会对农民工的心理健康问题给予更多关注,相关文献研究也较多。邱航帆、卢海阳发现农民工群体有着令人担忧的健康脆弱性,而社会融入有提升作用[8]。于建嵘、何军民认为户籍制度差异、工作与家庭的长期分离、相关保障措施缺失都会引起农民工的心理健康问题[9]。聂伟、风笑天认为劳动力市场融入度、组织参与和农民工的新生社会网络都会对其精神健康产生积极作用[10]。陈婷婷研究发现互惠公平、普遍信任、政治和社团参与对女性农民工的身心健康具有更重要的促进作用[11]。汪娜、李强、徐晟发现农民工信任倾向对心理健康水平有正向作用,是通过领悟社会支持路径实现的[12]。

(二)农民工就业质量对身心健康的影响研究

就业质量是劳工领域的重要概念,是就业状况的整体反映。对于就业质量的界定,也有人认为是工作质量,就业稳定性以及体面劳动等。现有文献多关注迁移行为,社会融入对于农民工就业质量、就业稳定性的影响,而研究就业质量对于农民工工作、健康等较少。沈诗杰认为心理资本对新生代农民工的就业质量具有显著的正向影响作用[13]。

关于就业质量对农民工身心健康两个方面的影响,目前虽较少文献直接讨论,但是有讨论关于劳动时间、工资、工作满意度与健康的相关关系。朱胜进、唐世明认为工作环境和条件是农民工健康首要考虑因素[14],朱慧劼,风笑天认为劳动强度、工作压力、工作自主性、满意度、价值感对农民工的精神健康有显著影响[15]。徐延辉,李志滨发现参加职业培训、提高工资水平、加入工会有助于提升农民工健康[16]。石建忠发现农民工收入水平与其身心健康状况存在冲突,农民工个人的收入是以劳动时间的增加和健康的损耗为代价的[17]。苑会娜认为社会保障体系对于农民工而言会增强其经济负担[18]。

上述关于农民工收入、劳动时间对身心健康影响的文献为本文的研究奠定了基础,但已有的文献仍存在以下不足: 一是主要研究人力资本、社会资本对其身心健康的研究较多,没有系统讨论就业质量这一指标的综合影响;二是对于就业质量以及身心健康的文献多是分开论述其与迁移、社会融入等的关系,很少将这两个因素放在一起考虑。因此,本文选取全国数据,以就业质量为衡量指标,借助计量模型,实证分析就业质量对其身心健康的影响,并比较代际差异,以此得到更为可靠的结论。由此,本文可以得到研究假设:

研究假设1:农民工的就业质量越好,其身心健康状况评价越高,对心理健康影响更大。

在本研究中,劳动时间对农民工身心健康起消极作用,家庭收入和个人收入可能对农民工身体健康有积极作用,劳动合同的签订对农民工心理健康有积极作用,而近年来养老保险和医疗保险的全覆盖可能不会对其身心健康产生影响,具体假设有待实证结果厘清。

研究假设2:就业质量对农民工的身心健康的影响存在代际差异。

尽管已有文献中就业质量与农民工精神健康的关系有相关研究,但是对于身心健康代际差异研究的较少,为了使研究结论更具体,研究选取全国社会调查数据对此进行验证。假设就业质量对于农民工身心健康影响存在代际差异,且对老一代农民工影响更大,这一研究尚待数据的验证。

三、数据来源、变量设置与描述性统计

(一)数据来源

本研究数据来源于2017 年“全国综合社会调查”(CGSS2017),截至2017 年底,CGSS 已完成5 次年度调查,其中CGSS2017 于2020 年10 月1 日发布,共有12582 份。在数据选择上,对数据进行了必要的甄别,在去除无效问卷以及剔除变量缺失的基础上,将本研究所界定的农民工划定为具有农业户口、目前工作为非农工作,因此依据“是否为农村户口”和“是否从事非农产业”筛选样本量,最终符合本研究的问卷数为2006 份。

(二)变量设置

因变量采用指标为农民工的身心健康评价。具体而言,身体健康指标“您觉得您目前的身体状况是”通过Likert 五级量表,根据健康状况分为5 个等级;心理健康指标“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度是”同样分为5 个等级[19]。农民工身体健康的平均得分为3.97,心理健康的平均得分为3.95,表明农民工的身心健康总体上比较健康。

核心自变量是农民工的就业质量。关于就业质量的表述,邓睿采用工资水平、劳动供给、岗位稳定性以及福利待遇等指标[20];徐晓鹏采取就业积极性、职业技能、规划和沟通能力等来衡量就业质量[21];石丹淅等采用工作收入、劳动合同、工作稳定性、职业声望、职业发展、社会保险等指标测量农民工的就业质量[22]。本文采用工作时间、打工年收入对数、家庭年收入对数、劳动合同、工作类型、养老保险、医疗保险这几个指标来衡量农民工的就业质量。

此外,为了控制其他可能影响农民工身心健康的因素,设置其他控制变量,包括个人和家庭变量,设置性别、年龄、民族、政治面貌、受教育年限、房产状况、婚姻状况、社会公平感知、社会交往和务工所在地为控制变量。

(三)描述性统计

表1 给出了相关变量的描述性统计分析。男性农民工占57%左右,略高于女性;农民工的平均年龄在40 岁左右,其中,1980 年以后出生的新生代农民工占42.67%,老一代农民工占56.33%。样本农民工的周平均劳动时间约为52 小时,严重超过标准用工时间,这也影响了农民工与朋友的社交活动。从劳动合同签订来看,签订劳动合同的农民工不到一半,农民工权益没有得有效保障。从与其他朋友进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度来看,农民工社交活动参与很不频繁。从受教育程度来看,农民工的平均受教育水平在初中到高中中间,文化程度较低,从两代农民工的对比来看,新生代农民工的平均受教育程度为2.78,而老一代农民工为1.79,表明新生代农民工受教育年限比老一代高出3 年左右,文化程度更高;已婚农民工占80%左右,而无论农村还是城市,拥有房产的农民工只有16.6%左右,多数农民工无自己的房产。

表1 相关变量的描述性统计分析

四、实证结果与分析

(一)计量模型选择

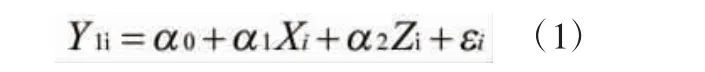

在回归分析中,因变量为有序变量时,常使用有序概率模型。为了考察就业质量对农民工身心健康的影响,本文研究采用有序Logit 模型(在下面各表中简称为“o-Logit”)进行估计,模型设定如下:

(二)就业质量对农民工身心健康的影响

表2 的结果主要说明就业质量对农民工身心健康的影响。其中,第2 列表示对身体健康的影响,第4 列考察了对心理健康的影响。

在就业质量对农民工身心健康的影响上,劳动时间对农民工身心健康有显著影响,且系数为负,对于身体健康在5%的水平上显著,对于心理健康在1%的水平上显著,说明劳动时间的增加,会影响农民工与亲友,周围人的日常交流,工作压力得不到有效排解,对于农民工心理健康危害更大。而家庭年收入对农民工身体健康有显著正向影响,说明家庭年收入越高,农民工愿意花钱看病,而家庭收入不高时,农民工更想着把这部分钱节省下来补贴家用,家庭年收入对农民工心理健康无显著影响。在劳动合同签订方面,签订劳动合同对农民工心理健康有显著的正向影响,说明签订合同作为保障农民工合法权益的一种方式,对农民工心理健康有积极作用,用人单位更应该保障落实。医疗保险和养老保险对农民工身心健康无显著影响,且医疗保险基本达到全覆盖。

从控制变量来看,男性农民工的心理健康水平要高于女性,发生概率为0.420,且在1%的水平上显著。男性身体健康水平也高于女性,在10%的水平上显著。民族,政治面貌对其身心健康无影响。婚姻对农民工心理健康有显著正向影响,在10%的水平上显著,结婚的农民工在家庭的情感支持下更加幸福。年龄对农民工身体健康有显著负向影响,年龄越大,身体健康越差。教育对农民工心理健康有显著正向影响,教育程度越高,心理健康水平越高,可能是因为受教育水平可以提高农民工的职业地位,带来可观收入。地区对于农民工身心健康有显著负向影响,在1%的水平上显著,中西部地区农民工的身心健康受到伤害更大,这也解释了为什么农民工流动更愿意去东部地区。从社会交往来看,农民工与朋友交往更频繁,身体健康越好,且在1%的水平上显著,而对心理健康无显著影响。原因可能是农民工与朋友交往频繁,可能是务工地离家比较近,可以平时排解心理压力,且了解更多的务工地信息,就业选择较多;而另一个原因是,农民工劳动时间安排合理,不会挤占空余时间,使得工作强度不会对身体健康造成太大影响。从社会公平感知来看,认为公平的农民工身心健康水平越高,因为在城市他们可以获得充足的医疗服务,教育资源等,因此会认为相对公平。

表2 就业质量对农民工身心健康的影响

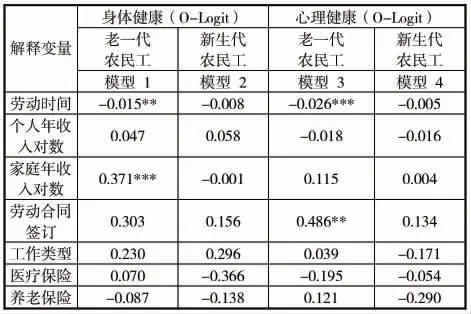

(三)就业质量对农民工身心健康影响回归结果的代际差异

表3 显示就业质量对农民工身心健康的代际影响。从回归结果中我们可以看出,劳动时间对老一代农民工身心健康的影响显著,且对心理健康影响更为显著,与上一张表保持一致;但是对于新生代农民工并不显著。说明劳动时间越长,对于老一代农民工而言,身心健康都受到巨大损害,且心理损害更大。新生代农民工可能因为年龄身体各项素质较好,生活中的压力和情绪也会得到排解。家庭收入方面,家庭收入越高,老一代农民工的身体健康越好,与上一个模型结果保持一致,但是对于新生代农民工无显著影响。签订劳动合同对老一代农民工影响显著。

表3 就业质量对农民工身心健康影响的代际差异

由此看出,劳动时间、家庭年收入、劳动合同都对老一代农民工的身心健康状况产生影响,而对于新生代农民工而言影响不显著。老一代农民工的身心健康更值得关注,而新生代农民工收入水平、消费观念的变化,在追求更高收入的同时,也希望通过学习和培训不断提高自己的技能,让自己更好的融入城市,因此对于代际差异政府、企业应该提供不同的政策帮助。

五、结论和政策启示

本文基于CGSS2017 调查数据,研究农民工就业质量对身心健康的影响。研究得出以下结论:农民工的平均劳动时间严重超标,劳动时间对农民工身心健康有显著负向影响;家庭年收入对农民工身体健康有显著积极作用;签订劳动合同对农民工心理健康有显著的积极作用,说明农民工内心还是很希望有劳动合同作为权益保障。从代际差异来看,劳动时间对于老一代农民工身心健康的消极影响更大;家庭年收入对老一代农民工有积极作用;而劳动合同签订对于老一辈农民工心理健康也有积极作用。对于新生代农民工来说,可能由于年龄,身体健康等原因愿意赚更多的钱,因此对于劳动强度大,时间长所带来的影响在自己的心理预期范围。

政策启示是:首先,政府应该加强对企业的监督,保证劳动合同的签订和落实。贯彻执行《劳动合同法》的相关规定,并制定相应的监督机制和惩戒机制,保障农民工的合法权益,建立规范化、灵活化的用工时长标准,确保工会制度的执行,保障劳工权益,协调劳工关系,促进企业和劳工的共同发展。其次,实现劳动力市场一体化。户籍制度的限制,使得农民工外出务工时依旧会遇到缺乏就业机会,待遇不公平等问题,应营造公平的市场环境,让农民工与城里人享受同样的平等就业和择业的机会,增强社会公平,促进农民工融入城市。最后,对于农民工的代际差异,政府和企业应该有针对性。对于老一代农民工应该安排更加合理化的用工标准,并提供好相关社会保障,提供平等的城市公共服务,提高收入待遇;对于新生代农民工,应该加大就业指导和培训,加强职业教育,加强社会融入,提高其幸福感,从而不仅可以改善其身心健康状况,还可以进一步提高就业质量。