基于知识图谱的我国乡村文化建设研究热点与趋势分析

陈建光,陈 华

(中共辽宁省委党校<辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院>,辽宁 沈阳110004)

乡村文化是中国文化的根源,发源于以农耕文明为基础的乡村社会,在历史发展的长河中演化为丰富多彩的文化形态,承载着农村居民独特的历史记忆。大力推进乡村文化建设,既是对传统文化的保护传承,又是对优秀文化的创新发展。在贯彻实施乡村振兴战略的过程中,习近平总书记反复强调乡村文化建设的重要性,明确指出,“‘乡风文明’是乡村振兴的紧迫任务,乡村振兴,既要塑形,更要塑魂”[1]。因此,从总体上把握乡村文化建设领域的研究趋势,深刻分析乡村文化建设领域的研究热点,更能发觉乡村文化建设领域的短板和不足,筑牢乡村振兴的精神基础。

一、乡村文化建设研究的外部特征分析

(一)发文量统计分析

不同时期的发文数量能较为清晰地反映某一研究领域的阶段性样态。为充分了解乡村文化建设领域的研究状况,深度挖掘乡村文化建设领域的发展趋势,本文通过CNKI 数据库,以“乡村文化建设”为主题进行高级检索,获得2000-2019 年间中文期刊860 篇,并根据年发文量绘制出如图1 所示年发文量统计图,进而直观地呈现出乡村文化建设领域的研究趋势。

图1 年发文量统计图

观察图1 可知,该领域研究的数量变化过程为最初研究数量较少(2000-2005 年),然后缓慢增长(2006-2017年),最后爆发式增长(2018-2019 年)。2000-2005 年间有关乡村文化建设的论文数量为11 篇,平均年发文量为2.2篇,初步判断该阶段为乡村文化建设的萌芽探索时期。2005 年11 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强农村文化建设的意见》,具体指出认识加强农村文化建设的重要性和紧迫性,明确提出农村文化建设的指导思想和目标任务,详细作出“加强农村公共文化建设、丰富农民群众精神文化生活、创新农村文化建设的体制机制”等战略举措[2]。因此自2006 年开始,有关乡村文化建设的研究呈现出递增状态,仅2006-2017 年间研究数量就达到415 篇,约占论文总数的48.3%,该阶段可称为酝酿发展时期。2017 年10 月,党的十九大报告明确提出,“必须始终把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略,并将乡村文明作为实施乡村振兴战略的五个总要求之一”[3]。这对新时代乡村文化建设的理论与实践发展提出新的更高的要求。此后,乡村文化建设领域的研究进入前所未有的增长时期,即2018-2019 年间该领域相关发文量呈爆发式增长,发文总量达434 篇,约占论文总量的50.5%,这一时期可归结为该研究的快速成熟时期。

(二)作者与机构可视化分析

发文作者之间的合作率能够在一定的程度上反映出某一研究领域作者的智慧学识发挥程度[4]。根据研究作者图谱可知,当前乡村文化建设领域发文量排名靠前的作者为雷家军(8 篇),吕宾(5 篇),李海泉(4 篇)等,乡村文化建设研究的作者如雷家军与刘晓佳、黎昕与张梦洁之间存在着一定程度的合作,但网络中节点数量(N=392)与连边数量(E=96)显示出作者间的合作性较弱。未来,各学科领域作者应加强跨学科协作交流,形成乡村文化建设研究的科研合力。

根据研究机构图谱可知,当前对乡村文化建设研究的机构多而分散,形成了以农林类院校、各级党校、高校马克思主义学院以及各类农村研究中心为主的庞大研究集群。排名较为靠前的研究机构为华中师范大学、吉林省新农村办、南京大学新闻传播学院、东北石油大学马克思主义学院、东北农业大学马克思主义学院。将同属一级单位的机构合并来看,发文数量在5 篇及以上的机构有27 个,发文数量最多的为华中师范大学,数量高达14 篇。其中中国农业大学与中国农村政策研究中心、北京社会学会、中国农村社会学会、中国教育发展战略学会农村教育专业委员会,福建农林大学马克思主义学院与福建社会科学院等机构之间存在明显的合作关系。但不难发现,合作机构多为同一地区的高等院校和科研院所,高校之间及不同地区间合作水平较低。与作者合作分布类似,机构的数量为357个,其间的连线仅有48 条,下一步应加强各机构间的交流合作,推动乡村文化建设研究向纵深发展。

通过对乡村文化建设的外部总体特征分析可知,乡村文化建设领域的研究正处于高速增长阶段,研究结果集中于党的十九大之后,预计相关研究将在2022 年之前即实施乡村振兴战略的第一个五年内持续增长,期冀作者之间、机构之间的交流合作将推动该领域迎来新的发展高潮。

二、乡村文化建设的内部特征分析

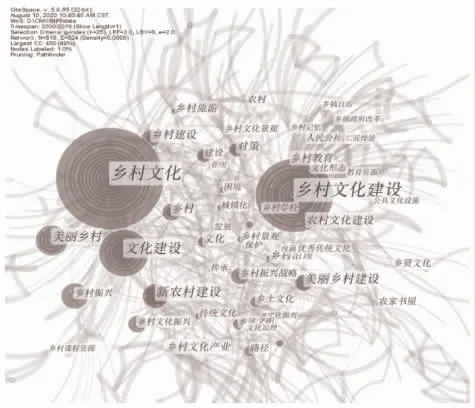

(一)关键词共现分析

关键词是论文主题的最直接体现,凸显着全文的主旨和研究方向。研究热点在一定程度上可以通过关键词共现网络中的词频和中心性来确定。词频是关键词出现的频次。中心性是社交网络分析中常用的一个概念,用以表达社交网络中一个点或者一个人在整个网络中所在中心的程度,一个节点的中心性越高,该节点在网络中就越重要[5]。将数据导入CiteSpace,设置适当阈值,得到图2 的关键词共现网络图谱。图中的每个节点表示着一个关键词,两个关键词在同一篇论文中出现,其之间就会产生一条连线,节点的连线越多表示节点在网络中就越重要。同样,网络中的节点大小表示该关键词的出现频次。据此可知,一个节点大、连线多的关键词便是该研究领域的热点内容。

图2 关键词共现网络图谱

通过对图2 关键词共现网络图谱的分析可得出“乡村文化建设”研究领域的高频次和高中心性的关键词排序表(表1),表中的年份表示该关键词出现的最早时间。“乡村文化、乡村文化建设、乡村振兴、文化建设、乡村文化振兴、乡村振兴战略、美丽乡村、新农村建设、美丽乡村建设、对策”为词频排名前十的关键词。“乡村文化、乡村文化建设、文化建设、新农村建设、乡村振兴、乡村建设、乡村振兴战略、传承与保护、传统乡村文化、美丽乡村”为领域内中心性排名前十的关键词。其中“乡村文化建设、新农村建设、美丽乡村、乡村振兴战略”既是高频词又是高中心性的关键词,应被视为该领域研究的热点内容。透过热点内容深入分析便可发现,乡村文化建设与新农村建设、乡村振兴战略等研究存在较为紧密的联系,乡村文化建设不仅是新农村建设的重要抓手,更是乡村振兴战略深入实施的助推剂。

表1 高频次和高中心性的关键词

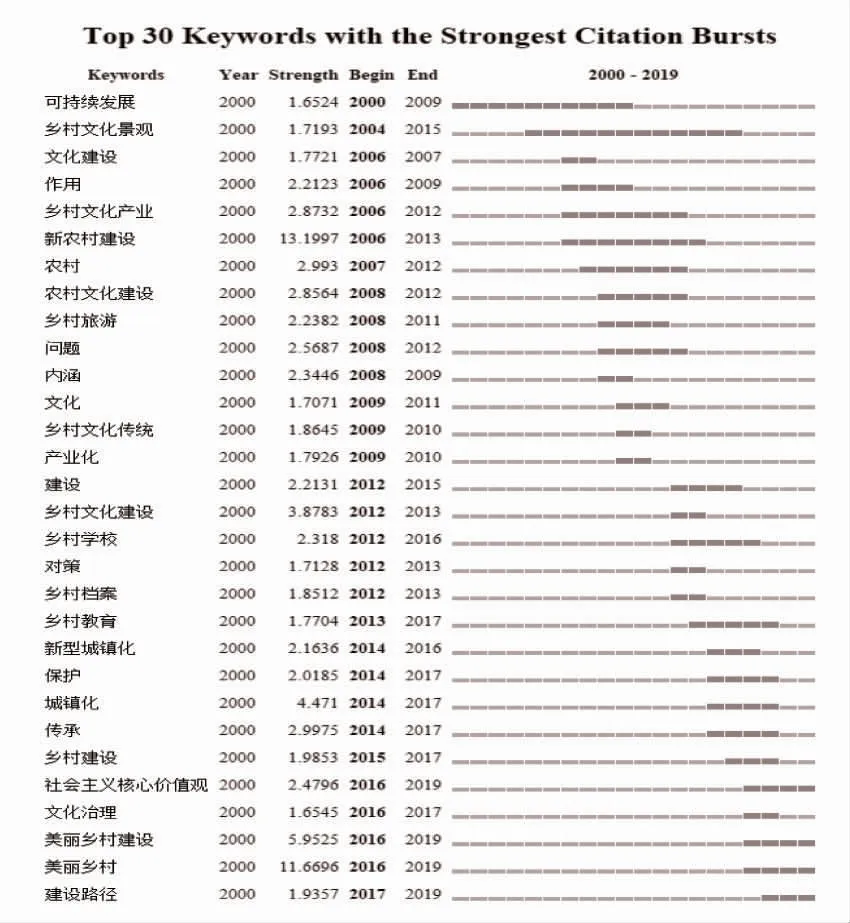

(二)关键词演进历程分析

领域的研究内容会随着时间的变化而变化,通过了解各时期的关键词能清晰洞察该领域的发展脉络。CiteSpace软件的Burstness 可以检测到某领域不同时间的突现词,所谓突现是指一个关键词在短期内有很大变化(突增、突发、突变等)。图3 显示的是乡村文化建设领域突变强度最高的30 个突现词,Strength 表示突现强度。结合关键词时区视图与乡村文化建设研究突现词,将乡村文化建设研究的发展经历分为四个阶段。

图3 突现词视图

第一阶段(2000-2005 年),“乡土文化保护、城乡统筹、可持续发展”等词高频出现,表明乡村文化建设与发展问题已开始进入学者视野。2002 年,党的十六大提出“城乡统筹发展思想”,使农村发展问题逐渐得到关注。2003 年,胡锦涛同志提出“树立全面、协调、可持续的发展观”,对农村的经济社会发展提出更高要求,鼓励农民转变发展观念、注重文化遗产保护。但当时对乡村文化建设领域的研究仅处于宏观研究层面,研究数量较少,尚未形成对乡村文化建设的微观路径探究体系。

第二阶段(2006-2012 年),“新农村建设、乡村文化产业、人才队伍建设”等为主要研究热点,乡村文化建设研究进入初步发展时期。2005 年党的十六届五中全会提出“建设社会主义新农村”的战略任务,乡村文化建设成为新农村建设必不可少的关键环节,文化产业、人才队伍等成为乡村文化建设的基本要素,但文化产业与人才队伍的发展始终滞后于新农村发展的需要。由此,学者们就新农村建设的具体路径展开研究,初步形成乡村文化建设的理论框架,在一定程度上推动了乡村公共文化事业的发展。

第三阶段(2013-2017 年),“乡村生态文化、美丽乡村建设、乡村文化载体、乡贤文化”等关键词高频出现,乡村文化建设在这一时期得到快速发展。2012 年11 月,党的十八大将“生态文明”纳入中国特色社会主义总体布局,突出强调生态文明建设在各领域的重要地位。基于此,学者们将生态文明建设与美丽乡村建设、乡村文化载体相结合,形成了一系列乡村生态文化建设研究成果。同时,随着农村生活水平的改善以及农民精神文化需求的提升,文化载体与乡贤文化被赋予新的形式和内容,“乡村文化载体、乡贤文化”等便成为该时期的研究热点。

第四阶段(2018-2019 年),“乡村振兴战略、新时代、文化振兴、乡村文化认同”等为主要研究热点,乡村文化建设研究发展到高速增长时期。2017 年10 月,党的十九大正式提出“乡村振兴战略”。之后,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》,深刻阐释乡村文化振兴对乡村振兴的基础性作用,并对繁荣发展乡村文化提出具体要求。学者们立足新时代我国农村发展实际,深入探究乡村文化建设路径,为乡村实际工作奠定理论基础。随着乡村文化的传承发展,农民的文化自信与文化认同感也显著提升。鉴于此,“乡村文化认同”成为该时期学者们持续关注的热点。

三、结论与展望

本文利用CiteSpace 可视化软件,以2000-2019 年间CNKI 数据库中收录的860 篇关于乡村文化建设研究的文献为分析对象,可以得出以下结论:一是发文情况呈现出“前期缓慢、后期快速”的增长趋势。自党的十九大以来,有关乡村文化建设领域的研究数量倍增,2018 年至2019 年间发文总量高达434 篇,这与乡村振兴战略的贯彻实施密不可分。二是研究力量呈现出“群体分散、合作较少”的态势,发文单位与作者较为分散,主要集中农林院校、师范类高校以及农村研究院所等机构,各机构间合作交流较少,尚未形成核心研究群体。未来应加强跨区域、跨学科合作,汇聚各方科研力量,形成优势互补的良性互动格局。三是研究主题呈现出“热点集中、视角分散”的特征。乡村文化建设领域的整体研究历程较为清晰,当下学者们的研究热点主要聚焦于“乡村振兴、文化振兴、文化认同”等领域,但研究视角较为分散,多从理论内涵、价值意蕴、实践路径等不同角度对乡村文化建设展开探究。今后应有效针对乡村文化建设领域的短板与不足,强化理论对实践的指导作用。

乡村文化建设领域的研究虽取得丰硕成果,但在未来的研究中还应进一步立足实践,加强以下几方面的研究:一是优化文化传播途径,抵制糟粕文化侵袭。要加强对文化传播媒介的监管,塑造优质文化传播环境,引导农民自觉抵御腐朽文化。二是强化乡村人才队伍,催生文化振兴合力。要调整乡村人才队伍,吸引外来人才,留住本土人才,凝聚乡村发展力量。三是完善文化投入机制,拓宽文化服务范围。要吸收各类社会资本,扩大文化产品、市场与产业覆盖面,激发文化发展活力。