结构化视角下居民社区意识的影响机制研究

张欢欢

(中国人民大学 社会与人口学院,北京100872)

一、问题的提出

(一)研究背景

社区意识是指居住在一定区域的人们之间的各种联系以及人们对该社区的心理感知。近年来,经济与社会的现代化给人带来了物质上的极大充裕和精神世界的两极化,即精神的极大丰富与极度贫乏,这在社区意识层面表现为较低的社区安全感、较弱的社区归属感、淡化的社区凝聚力和较低的社区满足感等。一系列的社会问题,如流动人口的社区融入、社区养老问题、社区业主维权问题等使得学界对于社区意识的研究逐步升温。本研究着重关注社区意识的各个维度,力图摸清中国城乡居民社区意识的基本情况,探索在社会流动加快、社区异质性增强的背景下,公民的社区意识的差异和影响机制,进而给出提升居民社区意识的可行性路径和促进社区发展的可行建议。研究问题包括两点:第一,社区居民对于社区意识有怎样的理解和感受?第二,居民社区意识的强弱受哪些社会因素影响?这些因素又是如何作用于居民社区意识的?

本文采用定性方法,根据研究需要,有针对地对进行参与式观察和无结构试访谈,获得有关居民社区意识的一手资料,了解关于社区物理、文化和社会环境的概况,综合性地获取社区居民在社区归属感、社区参与、社区服务方面的信息和反馈。笔者通过对深圳市B 社区、北京东城区X 社区和菏泽市J 社区三个不同类型社区的实地走访与观察、个案访谈等方式收集资料,倾听底层民众的声音,收集亚级次话语,发掘不同类型社区居民潜在真实利益诉求。其中,深圳市B 社区代表着典型的流动人口社区,北京市东城区X 社区代表着传统的城市社区,而菏泽市J 社区则是村改居社区的典型。

(二)文献综述

社区意识也称社区感,是近年来国内学界越来越重视的一个概念,它是人们对所于其居住区域的主观感受及对成员间互动的评价。滕尼斯在《共同体与社会》中系统地研究了社区的特点和存在的意义,而萨拉森(Sarason)在《社区感:社区心理学的前景》一书中对于社区意识的定义是“和其他人相似的类觉;这是一种大家公认的与他人的相互依赖;一种维持这种依赖的主动意愿,这样的维持通过提供他人或为他人做其期待的事情来实现。”[1]而后,麦克·米兰(McMillan)总结出了社区意识的四个方面的要素,即“情绪方面的感受”、“人际之间的信任”、“平等交换”和“传承艺术”,(其中的传承艺术是指以集体体验为记忆为基础的共同文化历史积淀)[2]。国内学者对社区意识没有形成统一的范畴,但几乎都包括了对于社区成员的认识,对彼此的重要性的认识,对所生活在其中的社区的重要性的认识,以及通过团体服务来满足个体间的需要。社区意识不单单包括心理层面的感知,还应当包括具体的行动过程,通过具体行动展现社区参与度、社区认同、社区归属感。

在社区意识的影响因素上,如陈校认为邻里关系、社区物质条件、社区组织与社区干部、公共利益等对社区意识存在一定的影响[3];林瑞钦(2000)认为社区活动会对居民的社区的认同和参与产生激励作用[4];高鉴国将社区认同、社区依属、社区凝聚和社区满意归为社区意识的基础样态,其产生和变化受到社区内的生态、社会文化因素影响[5]。大致来讲,社区自然环境和文化环境、社区基础服务、邻里关系等方面是影响社区意识的重要因素。因此,本文将聚焦于社区的自然与文化环境以及社区互动展开研究。

对于社区意识的测量,最初是由Chavis 等人根据McMillan 于1986 年编制的44 个题目组成,称为社区感指数(Sense of Community Profile)[6]。在此基础上,由Long 和Perkins 修订后的BSCI(Brief Sense of Community Index)、Obst 和 White 修 订 的 SCI-R)(Sense of Community Index-Revised)等都是对于McMillan 的社区意识所作的各种补充[7][8]。其中,2004 年修订的SCI-R 量表包含四个方面,一是成员资格,它主要测量人们的情感安全与归属感;二是影响力,它测量群体内成员的互动和内聚力;三是需要的整合与满足,此项内容测量人们之间共同的价值观和满足个体需要的程度;四是情感联结,这一方面主要测量社区成员间的互帮互助的精神和彼此相处的状态。

研究现状来看,学界对于社区意识的研究大多止步于对国外社区意识研究的梳理,以及社区意识的影响因素的探讨,而对于在不同类型背景下社区意识的存在样态和影响机制的关注不够。故本研究尝试在结构化的视角下把握本土化社区意识的内涵和特点,对于社区意识的影响机制进行解释和分析。

二、以身份、结构网络和场域资源为主导的社区意识

在经济快速发展的中国,伴随着人口流动的诸多现象如外来流动人口的社会融入与排斥、村改居社区的生活质量问题、社区综合治理问题等正成为我们不可忽视的社会难题;巨大的经济和社会变迁不仅带来高速GDP 的增长,也随之给国家、社会和个人留下了许多棘手的社会问题,在社会巨变的时代,政府、社会和个体都成为经济与社会现代化的参与者和间接的“产物”,社区意识的突出问题也塑造了具有时代特点的社会矛盾。通过几种不同类型的社区的考察,即流动人口较多的社区与本地社区、以业缘为主的城市社区、以及村改居社区等不同社区的比较发现,居民的身份认同、阶层差异、所拥有的社会支持网络和社会资源深刻地影响着人们的社区认同、社区归属感、社区满意度和社区安全感。

(一)身份认同影响下的社区认同的缺失

在不同的社会背景下, 人们对于社区意识的内涵有不同的理解和表达。已有研究认为,在本地居住时期长的居民比居住时期短的人其社区意识更强, 本土的民众比外来民众社区意识更高,了解或熟悉本地(或组织)背景状况的成员比缺乏相应知识信息的成员有更强的社区意识,不同的社区自然和社会特征会强化不同的性质和特点的社区意识[9]。也有学者认为,现代社会人们工作与居住的地点相较于传统社会发生了“时空分离”[10],这成为居民社区意识的重要影响因素。在同一社区居住的人们由于工作上班并不和邻居交流互动,有很多人并不认识自己的邻居,这实际上就是社区“脱域共同体”[11]。那么,在社区居住年限、居住身份、信息获得、文化背景、社区自然和社会环境,以及社区人口异质程度等因素中,哪些因素会对居民社区意识普遍产生作用,又是如何发生影响的?通过对三个社区的考察,尝试回答这一问题,摸清居民对于社区意识的总体态度及主要制约因素。

第一,社会排斥阻碍了外来人群社会交往的动力。深圳市B 社区位于深圳市东北部,该社区类型为城中村社区,外来务工人口占据该村将近一半的人口。消费水平低、治安环境差、人口密集是该社区的特点,社区建筑陈旧,街道狭窄,卫生脏乱,楼间距小而噪音较大,且偷盗事件偶有发生,本地人与外地人缺乏有效互动和信任。该社区所属社区服务中心曾通过社区文化宣传、举办晚会活动等方式试图改善邻里关系,也企图在节假日开展健康和心理咨询服务,但外来打工者普遍认为这些活动只是为本地居民准备的,自己忙于打工挣钱,不愿过多参与,因此综合治理效果也都不理想。据该社区中的租客所说,“我们对自己的定位和他们(本地人)不一样啊,他们不愁吃穿只用收房租就行了,我们要挣钱给他们交房租……”当地居民在经济状况和生活水平上与自身差异所带来的自卑感和不信任感,本质上由于当地人与外来打工者处于不同的社会阶层造成的。较大阶层差异造成双方在生活方式上的不认同、不相容和行为上的不信任,使外来人群失去了社会交往的动力,难以融入,从而造成了社区互动和信任感的缺失。

第二,业缘带来的社区居民身份地位的同质性成为居民归属感的来源。北京市东城区建国门街道X 社区位于北京市中心,寸土寸金。社区的建筑是典型的四合院,二进院落居多,多户人家居住在同一个半封闭的大院落里,多个院落组成一个“条”,多个“条”的集合成为一个社区。社区位于闹市区附近,却因为其街道曲折狭窄而显得非常清幽。该社区整体面貌干净整洁,社区街道很窄,恰好能通过一辆小型货车。大多年轻人早已搬出该社区,因而老龄化程度比较高。居民多为50 年代因工作调配到当地的老人,他们当中很多人是同一单位的退休职工,也有一小部分是外来务工人员。从公共设施来看,该社区内除了有一个活动中心之外,并没有非常健全的公共休闲娱乐场所。然而通过多次到访,笔者发现该社区的居民心态却非常好,老人们认为该社区很适合养老,“我每天早起,志愿在咱们社区打扫街道,中午买买菜,没事大家伙儿一起晒太阳唠唠嗑,乐乐呵呵的就很好,孙子孙女还经常过来看望我们,没有啥不满意的”,一位60 岁的老人这样说道。“我们老两口儿每天也不怎么出门,老头子每天练练书法,我养猫,偶尔我们出门走走,却也走不远……这就知足了”,退休将近10年的一对夫妇如此评价他们的生活状况。一位李阿姨告诉我们,她老伴前几天突发脑梗,是她的好邻居们帮忙把老伴儿送到了医院,她很感谢邻居们。总体来看,该社区的大多数居民虽不是北京原住居民,来自全国许多地方,但因为相同的工作单位和二十多年的共同居住,长期的文化碰撞和磨合以及相互帮持使得社区居民同质性越来越强,社区居民有很强的归属感。

(二)社会支持网络大小是社区意识强弱的风向标

有效的社会支持网络可以强化个人从环境中获取资源的能力,提高个人的社会适应性。村改居社区是从传统村落向现代都市社区过渡的典型,居民的生活生产方式在村改居的过程中发生了巨大变化,而村民对社区居住的感受也会逐渐增强。在社会治理过程中,虽然社区的结构和精神风貌受到冲击,但部分社区的社群传统得到了有效的传承。这表现在社区互助关系不变,居民间的信任感不变,社区风气不变,熟人社会中的人际关系不变,这些因素成为农民向居民身份过渡,融入社区生活的重要保障。

菏泽市J 社区是村改居社区,位于菏泽市东部城市边缘。该社区是由拆迁补偿而建成,因此居住在本社区的居民绝大多是原来村子里的村民,所以该社区还保留着乡土社会中的一些元素,社区服务和重大事项一直遵循村民自治的原则。在这个寻常的熟人社会里,邻里之间相处融洽,互相串门、临时照看孩子、相约逛街和下棋、共同参加社区大小活动……当问起对生活在新社区是否适应时,居民都非常有感触:“咱这里住的都是农村人,虽不比其他小区高档,但我很满意,和我共事的基本都在这个小区,我的亲戚们也在这社区里,和大家伙儿一起住心里舒坦,我离了这儿可不行。”“虽然原来离开自己的房子和土地很舍不得,不过现在来看,我又有新房住又有失地补贴,虽然不会发财,但起码生活上不发愁了,加上大家伙一起参加活动,一起做环保工作挣点小钱,作为普通老百姓我也知足了。”相对而言,菏泽市的J 社区由于是村改居社区,其中保留着浓厚的乡土社会元素,生活在这样一个“熟人社区”里,在人情的结构网络里,人们平等、互助、共同生活,因而认同感和情感联结性很强,原有社会支持网络在他们的生活方式由传统向现代社区的过渡过程中仍然起着至关重要的作用。

(三)公共场域资源的均等化分配对社区意识的调节

首先,社区基本公共服务的提供是社区归属感的重要尺度。居民社区意识的提升在于其社区满意度和社区中的人际互动[12],而对于不同类型的社区来讲,其社区整体福利水平、生活方式都可能影响本社区的满意度。菏泽J 社区在保留原来村民自治的基础上实行了居民大会制度,在解决工作问题上,当地配合本社区居民的特点和情况,为他们分配了社区后勤、环卫保洁、企业技工等工作;在照顾低保人群和孤寡老人方面,当地居委会为他们解决了水电燃气基础装修和家用电器设备购买等难题,为有需要的居民申请了高龄补贴、残障补贴等,并定期开展健康体检。扎实的基础公共服务供给使得社区居民很好地融入了该社区,使底层人群享受了应有的权利和尊重,这对于居民适应新的社区环境是大有裨益的。

其次,社区文化活动是社区凝聚力的有效衡量尺度。社区文化活动的开展可以有效增加社区居民之间的互动和联结,提升居民的社区认同感和价值感。对于深圳市B社区的打工者、生活在城中村的外来居民来讲,他们生活的焦点在于用更多的时间和精力换来当前生活状况的改善,而无法顾及居住地的所谓“社区文化”、社区娱乐活动。当人们的基本生活需要没有得到满足时,并无暇顾及层面居住的精神感受;相反,如果居民拥有一定的社会资本和生活资本,而整个社区又形成一个相互联结的可支持网络时,居民的文化互动自然得到丰富和加强。在菏泽J 社区中,迁居之后的居民有了足够的物质生活保障、工作收入和互助联结,居民在娱乐方式上也从原来的田间地头的闲聊转变成了定期健康讲座、党员学习活动、美食大赛、少儿晚会、歌唱比赛、广场舞体操等。但其在娱乐上的满意度也已经很高,更多的社区文化活动对居民生活起到了锦上添花的作用。因此,场域资源的均等化分配是居民社区凝聚力和满足感的有效来源。

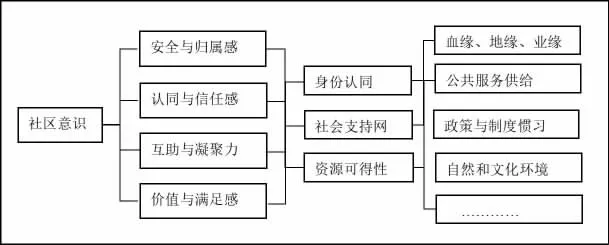

三、结构化视角下社区意识的重塑

总体而言,社区意识常常受到居民身份地位的同质性、社会支持网络的大小、场域资源分配的均等化的深刻影响。这表现在身份的同质性和共同的社会网络会提升人们的社区归属感与满足感,均等化的资源分配会提升人们的相互联结感和认同感。身份的同质性或者表现为人们户籍和常住地的不同,如流动人口;或者表现为熟人圈子的统一性和排外性,如基于亲缘或地缘形成的圈子;或者表现为基于职业的社会经济地位的不同。相对地,因财富、职业、地域的差异所形成的社会壁垒阻碍了人们社会交往的动力。进一步讲,社区意识受到个体身份、社会支持网络、社会资源分配的深刻影响,而这背后既有个人层面的血缘、地缘、业缘因素,也有中观层面的公共服务供给和制度惯习,更有宏观层面的自然与文化环境,这些因素相互交织,共同决定居民的社区意识的强弱。基于血缘、地缘、业缘的社会互动仍然在现代社区中发挥主导作用,影响人们的社区意识;而场域资源的多少会使人们基于已有社会血缘地缘和业缘调和居民之间的认同和评价,比如有较高教育程度和职业声望的外来人员更容易融入新的社区,有较高的认同感和社区满足感;同样,和本社区居民在同一单位工作的人员更不容易被排斥,会较快地建立信任感和归属感;相似的教育、职业和人生阶段的人群在资源上有更多共享的可能,同是二胎全职母亲的女性之间会有更多的话题,因此社区联结也会更强。可以看到,身份、资源与支持网络在一定程度上是有机统一的,这就形成了社区居住上的马太效应:具有较高社会经济地位的人所占有的社会资源和社会支持网络较广,对社区的满意度总体很高;而拥有较少社会支持网络的人所拥有的资源相对较少,其社区意识总体较弱。

再者,公共服务的供给与宏观政策的倾向对社区发展是起到明显的调节作用的,社区各项公共服务的供给是社区归属感的重要衡量尺度。在社会治理现代化的框架下,公共资源的均等化与公共服务质量的提升对于社区意识提升起到不可忽视的作用。安全和归属感、认同和信任感、互助和情感联结、价值满足感是社区意识的核心内涵。对于个人来讲,社区意识不仅仅是一种心理评价,也是居民在物质和权利上实现程度的直接体现,当居民的居住权、财产权和生存权得不到保障的时候谈社区意识是无力和苍白的;反之,在居民从社区建设中获益,自身权益得到很好的发挥的时候,满意度也随之提升。

总而言之,重塑社区意识,不仅要在政策层面有效配置公共资源、提升个体的社会福利水平,还要在治理实践进行有效的社区治理,让社区居民的共享和互助意识苏醒,为社区营造良好的共同体氛围;在顶层设计层面,应当尽可能地降低地域壁垒或身份壁垒,保障社区居民的生存质量,从而提升人们的归属感、信任感、凝聚力和满足感,使社区成为居民理想的安居之所。