再谈“减少农民才能富裕农民”

李铁

从上世纪80年代开始,虽然经历了家庭联产承包责任制的改革,释放了一部分农村、农业和农民的潜力,初步解决了农产品供给长期短缺问题。但是,在后来90年代的农村改革政策中,如何解决农村的进一步发展,是否还要继续在体制改革上作出更大的变化,一直找不到很好的解决方案。

其中面临的最大困境就是农村人口太多,想要找到乡村振兴、农民富裕的路径,必须突破这一困境。

仅靠农业解决不了“三农”问题

1990年前后,中国的城市化率不足30%,当时的农村户籍人口为8.94亿。如果按照耕地总量20亿亩计算,农村人均耕地面积仅为2.2亩。同时耕地分布得十分不均衡,东北地区的人均耕地面积可以达到10亩,但在东中西部地区人口密度高的省份,农村人均耕地面积只有几分。

虽然南方的农作物一年可以有两季或者三季收获,但是由于人均耕地或者户均耕地面积过小,农民从事农业生产经营所获得的收入仍然很低。按主要农产品收购价格计算,农民亩均净收入不到1000元,再按全国户均耕地10亩来计算,每户年收入不到1万元。

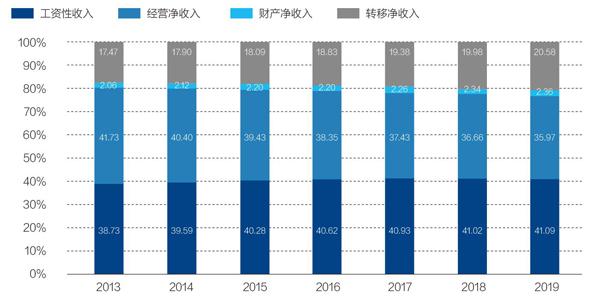

当前,农村人均可支配收入中,外出打工获得的工资性收入占41%,而转移净收入约占21%(图1)。虽然农村人均可支配收入每年都在增长,但同时也面临着生产资料和生活成本的上涨,因此总体算下来,农民收入的增长水平是有限的。

图1:2013年-2019年農村居民人均可支配收入结构

资料来源:《中国统计年鉴2020》。制图:颜斌

如果先不考虑其他收入来源,仅看农业经营的收入。由于农村户均耕地面积过少,仅相当于日本的约三分之一、韩国的二分之一,而且中国对农产品的补贴远没有达到日本的水平。

这种情况下,在有限的户均或者人均耕地的基础上,想要让农民生活达到小康的标准,仅仅通过农业生产经营是做不到的。中国的人均耕地水平至少要提高到韩国甚至是日本的水平,农业经营收入才有可能在现有基础上增加1倍-2倍。即使如此,因为农产品价格还是由市场决定,那么市场价格的波动也可能会导致农民的农业经营净收益严重受损。

上世纪90年代,我们提出推进城镇化发展的一个最重要的出发点就是如何减少农民才能富裕农民。主要理由在于:

一是由于人均占有资源过少,而人口众多,虽然可以保证主要农产品的供给,但是在确保城市粮食价格不大幅上涨的情况下,农民的农业经营收入不可能大幅度增加。

二是当农村人口过多时,农产品商品化很难实现,农民因为自身需求而生产的粮食和农产品,不可能主动适应市场,从而改变农业经营结构。

只有在城市人口占多数的情况下,才会从根本上改变对农产品的市场需求,以更多城市居民的需求刺激农业经营,调整农业经营结构。在增加农产品产量的同时,通过农业的多元化经营增加农民收益。

三是只有减少农民,才能实现现代化要素进入农业。因为当农民人均占有耕地资源增加,如达到日韩规模的时候,也就是达到户均耕地20亩-30亩的水平,才可以初步实现农业的适度规模经营,也才能发挥农业机械化的效能,而且各类农业生产资料的投入也可以通过适度规模化来提高效率。

四是只有农村人口大幅度减少,才可以实现工业对农业、城市对农村的反哺。当以更少人口创造更多的价值和剩余产品的时候,对少数人口的转移支付和补贴才可能发挥最大效用。

上世纪90年代中期,中国城镇化率才30%,那时提出要通过城市和工业来反哺农村和农业,意味着要用30%的城镇人口创造的收益来补70%的农村人口,显然是不现实的,反而会延缓工业化和城市化进程。

反之,当城市化率提升到70%,甚至更高的时候,通过占大多数的城镇人口创造的收益来补贴占少数的农村人口,所发挥的反哺作用才能更好。

减少农民才能富裕农民

换句话说,上世纪末和本世纪初提出的城镇化政策,出发点就是“减少农民才能富裕农民”,才能从根本上解决三农问题。

当前的农村发展,包括扶贫攻坚和农村社会发展,有几种变化值得重视。

首先是至少有2.8亿的农村人口已经脱离农业,实现了非农就业,甚至被统计为城镇常住人口。如果按常住口径来统计,由于农村减少了2.8亿常住人口,所以也使得农村人均占有资源水平有了一定的提高,具体来说,从2000年的人均耕地2.41亩提高到现在的3.64亩耕地(图2)。

图2:户籍口径和常住口径的农村人均耕地面积

资料来源:根据中国统计年鉴的耕地数据、农村常住人口数据以及中国人口统计年鉴的农村户籍人口计算

其次是在现有统计为农村常住人口的人均可支配收入水平中,仍有40%多的收入来自于非农就业。这说明农民对于农业的依赖程度在降低,其中很重要的因素就是城市和乡镇提供了更多的非农兼业就业的机会。

再次是政府在脱贫攻坚方面的投入占有一定的比重,但是农民人均收入水平的增加更重要的还是依赖于非农就业。而对贫困地区的转移支付力度显然远远高于其他地区,虽然只涉及1亿人口,但是需要通过外部性力量的介入,其中包括城市的对口支援、企业的直接援助,亦或是吸引劳动力外出,以及基础设施建设等。

但是,如果按照脱贫攻坚的方式来解决涉及5亿,甚至更多农村户籍人口的乡村振兴问题,以目前的城市化水平和财政能力是起不到足够支撑作用的。

简单地说,按常住口径算,以60%多的城镇常住人口创造的收益来反哺不足40%的农村常住人口,因基数太大,支持能力尚且不足。如果按照户籍口径算,不到56%的农村户籍人口需要近45%的城镇户籍人口进行支持,问题就更大了。

按照日韩和其他发达国家经验,要想从根本上解决三农问题,实现农村发展,必须要率先减少农村人口。换句话说,城市化率至少要达到70%以上,甚至非农就业占比要达到90%以上,才可以实现对农业、农村和农民最有力的可持续的长期支持。

否则,过多的行政干预和行政资源配置,会给各类企业和各级政府的财政支出带来巨大压力,而且有可能牺牲城市发展来带动乡村。

促进非农就业是乡村振兴的出发点

虽然说农民减少的重要途径必然是加快城市化进程。但我个人认为,最基本的前提条件是率先加快农民的非农化就业进程。

也就是说,把提高农民的非农就业作为未来乡村振兴的重要出发点。

虽然目前已经有2.8亿在本乡镇就业和跨乡镇外出打工的农业转移人口(图3),但是在农村至少还有2亿左右的农村剩余劳动力。

图3:2008年-2020年农民工数量(万人)

资料来源:2019年前数据来源于年度农民工监测统计报告,2020年数据来源于《2020年中华人民共和国经济和社会发展统计公报》

如何解决这些人的非农就业问题,是继续推进城镇化进程的一个非常重要的战略任务。否则,在农村人口数量如此庞大的情况下,孤立地通过农业结构调整来实现乡村振兴是无法完成的任务。

按照目前的城市化进程,把现有已经进城务工的就业人口统计为常住人口之后,还要解决他们的市民化问题,这就涉及到户籍管理制度改革。可以认为,这部分农业转移人口已經彻底脱离了农业的就业岗位,为农村人均占有农业资源的增加作出了重要贡献,但他们仍然在很多方面占有农村资源,比如集体建设用地和宅基地。

此外,更为严峻的问题是,未来他们在就业所在地能否真正地完成市民化。

按照目前人口流入地区户籍制度改革的进展,这不是几年甚至几十年的事情。因此,对这部分已经长期从事非农就业的农村户籍人口来说,未来城市化的政策安排决定着他们在哪里完成市民化进程。

我们在推进乡村振兴时面临的最大问题是,如何确定未来乡村振兴的具体目标?

第一个问题是基于现在5亿多农村常住人口实现的乡村振兴,还是在此基础上继续减少到3亿多农村常住人口的乡村振兴?

这是两个不同的概念。如果按照现有的5亿多农村常住人口,一方面不能有效发挥农业规模化效应;另一方面以8亿多城镇常住人口所创造的收益反哺5亿多农村常住人口,无论是财政投入,还是其他投入,显然都不能从根本上解决问题。

第二个问题是乡村振兴如何解决现有农村户籍人口的未来去向?

显然这不是农村的事情,但是涉及到2亿多已经在城镇就业的农村户籍人口,他们还在农村拥有宅基地和耕地资源,未来如何通过制度性变革加以解决。因为乡村振兴需要要素和资源配置的优化。

第三个问题是乡村振兴既然涉及到农业人口继续转移,也涉及到一部分农村资源要实现非农化,是通过城市政府主导的城镇化来实现,还是充分利用农村闲置资源来完成就地非农化进程?

这是无法回避的问题。这涉及到乡村振兴的过程中,农业规模化经营后产生的剩余劳动力在哪里实现非农化转移。

第四个问题是关于农村常住人口的如何实现收入增长?

未来的目标是提高农业经营水平,从农业结构调整和现代化要素投入方面来实现乡村振兴,还是强调多元化发展途径,通过政府支持,城市资本下乡以及劳动力继续向非农产业转移等来实现农民收入增长?

我认为,在这个问题上,仍然要强调城镇化和非农化。前者关系到如何继续加快城镇化进程,后者则关系到在哪里实现乡村经济结构中的非农化进程。

最后一个问题是农村公共服务设施的投入和基础设施建设,通过分散的方式,还是通过集中的方式?

从投资效率和成本收益的角度看,显然集中的效果最好。但是提出乡村振兴,把大量资源分散到69万个行政村和200多万个自然村,无论从政府还是市场,分散投入的成本要远远大于集中投入的成本,这也是我们未来必须要重视实现的乡村振兴路径选择的重要问题之一。

从以上思路出发,无论是农民收入的增加,还是公共服务水平的提高,都离不开一个最重要的前提,就是如何实现“减少农民才能富裕农民”这个“大道理”。

也唯有如此,才能实现乡村振兴这个远大目标。

在现实可以选择的路径中必不可少的因素就是城市化和非农化。前者需要在城市政策上加快推进改革的进程。后者则是在农村资源非农化利用过程中,需要有更多的突破。

(编辑:朱弢)