僧伽大师

——从古丝路走来的唐代高僧

◎孙应杰

(江苏南通226006)

提 要:僧伽大师是唐高宗时期从西域沿古丝绸之路来华的高僧。在长达五十多年的时间里,他走遍了半个中国,坚持将外来佛教与中国传统文化相结合,弘法施教,济世利民,受到各阶层的广泛崇拜,由此形成的僧伽信仰,遍及全国,流播千载,并经海上丝绸之路东传日韩,对推动佛教中国化和中外文化的交流交融作出了重要贡献。

无论是古代的陆地丝绸之路,还是海上丝绸之路,都有无数的中外高僧,在漫漫风沙的大漠古道,或惊涛骇浪的大海上,舍身传法和求法。他们为推动丝路各国各民族文化的相互了解、交流发展作出了伟大贡献。其中唐代僧伽大师无疑是最杰出的高僧之一。他从陆上丝路西来,其信仰又从海上丝路东传,是中国佛教史上与一带一路都有密切关系的高僧。

僧伽之名最早见于唐高宗时“南山律宗”的祖师道宣律师(596—667)在乾封二年(667)所撰的《关中创立戒坛图经并序》[1]一文,最早记载僧伽生平事迹的是僧伽同时代人、唐代大书法家李邕所写并于唐玄宗开元二十四年(736)二月刻立在泗州的《大唐泗州临淮县普光王寺碑》(以下简称《普光王寺碑》)[2]。其后,历朝历代的佛教典籍和文人作品中多有僧伽事迹的记述,其中记述最丰富的是北宋端拱元年(988)高僧赞宁奉敇所撰的《宋高僧传》中的《唐泗州普光王寺僧伽传》(以下简称《僧伽传》)[3],而在士大夫中影响最大的则是北宋官员蒋之奇在元丰年间(1078—1085)任江淮荆浙发运副使时所撰的《泗州大圣明觉普照国师传》(以下简称《普照国师传》)[4]。这些古代典籍的记载,勾勒出一位中国佛教史上特殊传奇人物的形象。

一、丝路西来,弘法足迹广及半个中国

据李邕的《普光王寺碑》记载,僧伽大师来自西域何国:“普光王寺者,僧伽和尚之所经始焉。和尚之姓何,何国人,得眼入地。龙朔初,忽乎西来,飘然东化……”宋赞宁所撰《僧伽传》则进一步作了阐发:“释僧伽者,葱岭北何国人也,自言俗姓何氏”“详其何国在碎叶国东北,是碎叶附庸耳。”据当今国内外学者考证,何国在今乌兹别克斯坦共和国境内的撒马尔罕西北方,而当年的碎叶国,位于今吉尔吉斯斯坦共和国托克马克州附近。何国地处亚洲腹地,是古丝路上的枢纽要冲,向南可通印度,向北是游牧的突厥、柔然、匈奴,往东到中国,向西就是波斯、罗马。唐《通典》记载何国“城楼北壁画华夏天子,西壁则画波斯、拂菻诸国王,东壁则画突厥、婆罗门诸国王”。[5]生活在这里的中亚粟特人就成了丝绸之路上的贸易担当者和不同文明的交流者,而“在本土少而出家”的僧伽大师,“为僧之后誓志游方”[6],毅然来华,肩负起中亚人民与中华民族文化交流的历史使命。

孙应杰著《僧伽大师》

僧伽大师何时来华?据赞宁的《僧伽传》记载:僧伽“在本国三十年,化唐土五十三载”,于唐中宗景龙 四 年(710)在长安圆寂,俗龄83 岁。由此可以推断,僧伽大师当生于627年,于唐高宗显庆二年(657)30 岁时,带着自幼从他剃度的弟子木叉来华传法施教。他们过康居,经碎叶,翻过横亘中亚、号称世界屋脊的葱岭雪峰,从当年玄奘西去取经越过的天山别迭里山口进入新疆,穿过八百里瀚海,到敦煌、过玉门,历尽艰辛,方来到大唐都城长安。

僧伽大师来华后,在中土弘法施教,走遍了大半个中国,足迹之广在历代高僧中首屈一指。

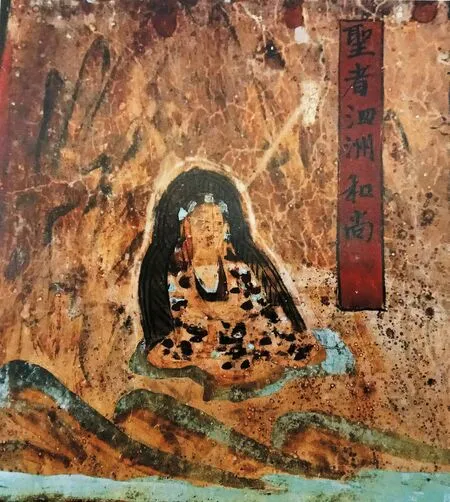

莫高窟第72 窟圣者泗州和尚像(晚唐)

驻锡金昌,流芳河西。僧伽大师来华的第一站是西凉。古西凉的辖地,相当于今甘肃、宁夏和青海湟水流域及陕西西部,因其地理位置的重要而成为丝绸之路的走廊和东西文化交会的宝地。僧伽大师来西凉后驻锡在金昌圣容寺。圣容寺,又名感通寺,位于今甘肃省金昌市永昌县,始建于561年。609年,隋炀帝西巡,驾临此寺,改名感通寺。唐贞观年间,玄奘取经回归途中曾在该寺坐禅诵经。该寺香火鼎盛时,住僧有数千之众,成为与西方佛教文化融汇的中心寺院。僧伽大师在这里讲经布道,宣扬佛法,影响深远,西凉人民为之立碑塑像,唐柳公权所书的李邕《普光王寺碑》直到北宋末年仍树立在圣容寺中。当时曾担任过秦州知州的李复见到此碑写过《圣容寺——僧伽旧居柳公权书碑》诗,赞叹僧伽“宝坊开泗水,香露散秦川”[7]。今日敦煌莫高窟第72 窟西龛上方,还存有晚唐时期头戴风帽、身着袈裟、盘坐于精庐中的僧伽大师坐像,榜题作“圣者泗州和尚”。甘肃天水仙人崖现存的最早佛窟喇嘛楼内,也发现有北宋时塑造的僧伽大师及其弟子像。窟内的僧伽大师像,内着斜领宽袖袍,外披袈裟,结跏趺坐于山形座上,两旁塑其弟子木叉与慧俨,虔诚侍立。

栖居终南,名重佛门。龙朔(661-663)初年,僧伽大师从西凉来到长安,驻锡在城南的终南山云居寺。终南山是当时长安佛教诸宗的祖庭所在地,在这里僧伽大师同各宗派的高僧大德来往交流,相互切磋,参加长安佛教界的有关活动,并赢得了佛教界的敬重。据当时佛教界领袖、南山律宗祖师道宣所撰《创立关中戒坛图经并序》记载,唐高宗乾封二年(667)二月八日和夏初,他奉诏在终南山净业寺两次举行开坛传戒,僧伽大师都参加了。道宣在他的这篇文章中,记载了应邀参加这一盛典的一百多名中的三十九名著名高僧大德,列第一名的就是“终南山云居寺大德僧伽禅师”。

飘然南下,化行江表。僧伽大师虽在长安佛教界赢得很高声望,但他心系民生,志在行化,毅然离开京师,经洛阳,过太原,登五台,沿运河、长江东去南下,来到江南水乡,深入民间,弘法济世。《僧伽传》记载:“初伽化行江表,止嘉禾灵光寺。彼泽国也,民家渔梁矰弋交午。伽苦敦喻,其诸杀业陷堕于人,宜疾别图生计。时有裂网折竿者多矣。”

僧伽大师在江南行化的时间相当长,足迹遍及吴、越大地。赞宁《僧伽传》记载他到过晋陵(今常州),“见国祥寺荒废,乃留衣于殿梁而去,后人闻异香芬馥”,遂重修寺院,使古寺得到重兴。僧伽大师所留的衲衣,后于南唐保大年间(943—957)在国祥寺一河之隔的万寿寺(即天宁寺)建造七级浮屠供奉。根据其他有关文献记载,僧伽大师还到过溧阳、无锡、宁波等地。南宋周必大《文忠集》记载,溧阳“三塔院,院在水中,有元丰中刘谊所作记。三塔者,相传僧伽过江造塔,至此为第三耳”。[8]元张铉所撰《至大金陵新志》亦云:“三塔大圣院,东晋为白龙寺,在溧阳州西七十里。故传僧伽大圣行化之地,有三塔存焉。”[9]南宋龚明之所撰的《中吴纪闻》记载僧伽大师曾到过无锡,并想到苏州灵岩寺驻锡,“灵岩寺乃智积开山之地。智积当东晋末自西土来此,并立伽蓝。泗州僧伽持钵江南,至常之无锡,闻智积在苏即回曰:彼处已有人矣!由此名遂显。”[10]南宋史能之所撰〔咸淳〕 《重修毗陵志》记载僧伽曾在无锡普宁禅院(长泰禅寺)留笠。后寺院用楠木建阁纪念之,留笠阁遂成长泰八景之一。元袁桷《延祐四明志》记载最早建僧伽塔的是宁波鄞县:“天封院在西南隅,唐通天登封年间(696)建僧伽塔,高十有八丈,以镇郡城。”[11]这说明僧伽大师曾在宁波弘法,此塔有可能是他在万岁通天、万岁登封年间亲手所建,也可能是他离开后,民众为纪念他的恩德而自发建造的。

踏遍淮泗,万众皈依。僧伽大师在江南教化取得一定成效之后,又转而北上,前往楚州(今淮安)。到达楚州后,“隶名于山阳龙兴寺”,劝化淮河上的一名盗者捐所劫财物给龙兴寺修建佛殿,并使之获赦免死。后僧伽大师又和弟子慧俨“从楚州发至淮阴”,“抵盱眙开罗汉井”,到泗州向贺拔氏乞地建造普照王寺,作为他弘法传教的基地[12],使普照王寺成为唐代四大佛教圣地之一。僧伽大师还走遍淮泗大地,为人们治病解难,闻声救苦,不请自至。南宋僧人本觉所编集的《释氏通鉴》说他“请降临而不来,无邀迎而忽至”,因而淮泗大地的人们对僧伽奉若神明,万众皈依,“离山阳而道俗攀依,到淮阴则舟航稽首,莫不停帆献供,息棹焚香”。[13]

诏迎进京,尊为国师。淮泗民众的拥戴使僧伽大师声名远播,直达朝廷。景龙二年(708),唐中宗下诏并遣使恭迎僧伽大师进京,尊为国师。僧伽大师二到长安,治病救人,名震天邑。景龙四年(710)僧伽大师因病在长安荐福寺去世,京师人民为之哀悼送别。

二、济世救民,神奇故事传载历代文籍

僧伽大师在中土53年,绝大部分时间都在民间弘法施教,留下了许多济世救民的神异传说。

治病救人,应时而愈。僧伽大师医术高超,为人治病手段神奇,效果立竿见影。赞宁《僧伽传》记载:“或以柳枝拂者,或令洗石狮子而瘳,或掷水瓶,或令谢过,验非虚设,功不唐捐。”并讲述了一则僧伽大师为太平公主驸马武攸暨治病的故事:“昔在长安,驸马都尉武攸暨有疾,伽以澡罐水噀之而愈。”蒋之奇所撰的《普照国师传》明万历十九年李元嗣刻本,在其传后附录了南宋庆元年间僧人如无余“因旧俗所传”采葺的僧伽历代灵异事迹36 种,其《大士生存应化灵异事迹一十八种》中比较详细记述了僧伽大师在淮泗为民治病的事迹:“有病风癞者,岁月淹久,疮溃不可向迩……师以杨柳拂其身,所携瓶水灌其顶,应时而愈”“山阳裴思训,妻辛氏,久病不愈……师至见辛,以净瓶掷之,呼令急起。辛惧,邃起,而体已轻安如故。”

警危解难,去凶化吉。僧伽大师能预知吉凶,常常在危难发生之前就给人以警示,帮助人们消灾却难。赞宁在《僧伽传》中虽没有记载这些事迹,但说僧伽“却彼身灾则求马也,警其风厄则索扇欤。或认盗夫之钱,或咋黑绳之颈,或寻罗汉之井,或悟裴氏之溺,或预知大雪,或救旱飞雨,神变无方,测非恒度。”而《大士生存应化灵异事迹一十八种》则记载了这方面诸多故事,为赞宁《僧伽传》作了补充:“楚司马卢重庆,出入颇骄矜,师呼止之,谓曰:汝应有马祸。卢即以马施师,翌日马毙。”“师一日立河次,若有所待。未几,有船至,问曰滁州清流令毕怀瑜在否?毕倒屣见之。问求一扇。毕献之,师将去。夜半大风浪起,旁舟漂毁略尽,而毕一舟独安,如无风。明日师以扇还,曰:有此,水陆无虞矣。”

降雨解旱,福润苍生。据宋《太平广记》的《僧伽大师》篇记载,僧伽大师被唐中宗恭迎进京后,“一日,中宗于内殿语师曰:‘京畿无雨,已是数月,愿师慈悲,解朕忧迫!’师乃将瓶水泛洒,俄顷阴云骤起,甘雨大降。中宗大喜,诏赐所修寺额,以临淮寺为名。师请以普照王字为名,盖欲依金像上字也。中宗以照字是天后庙讳,乃改为普光王寺,仍御笔亲书其额以赐焉”。而《太平广记》的《僧伽大师》篇来源于唐代传奇小说家牛肃所撰的《纪闻》。《纪闻》是唐代最早的传奇作品小说集。此书虽已久佚,但宋《太平广记》保存了它120 多篇作品,其中的《僧伽大师》篇记载的就是僧伽的生平和神异事迹。此篇最后写道:“师平生化现事迹甚多,俱在本传,此聊记其始终矣。”[14]说明牛肃在写《僧伽大师》篇时参看了僧伽《本传》,僧伽《本传》比《纪闻》问世更早,所记事迹更详尽。而牛肃与李白是同时期人,写《纪闻》时距僧伽大师去世不远,所记应是真实的。其实,此事在李邕《普光王寺碑》中就已记载:“中宗孝和皇帝远降纶诰,特加礼数,延入别殿,近益重元。德水五瓶,沾濡紫极,甘露一斗,福润苍生,乃请寺名,仍依佛号。中宗皇帝以照字犯讳,光字从权,亲睹御书,宠题宝额。垂露落于天上,飞翰传于国中。”只不过因碑文乃骈体,文句更为简练,具体情节未作交代。

治水降妖,护境佑民。在僧伽大师弘法时间最长的淮泗大地,有关僧伽的神异传说更多,特别是僧伽大师治水救民、护佑一方的故事一直在淮河两岸流传。刘怀玉先生在所撰《淮河水神和西游记》一文中,摘录了明杨大伸纂辑的《淮阴龙兴禅寺志》(今人又称《淮安龙兴禅寺志》)卷三的记载:“僧伽大士,碎叶国人,则天万岁通天元年,诏番僧配寺,所在皆配住。时僧伽自碎叶国来,住楚州法华禅院,意淡如也。郡丰登桥下有井,俗传井有怪龙,必作暴水,郡中当沉没。僧伽因架石井上,作庙名‘大圣’以镇之。”[15]文中提到的桥、井、庙,当年都真实存在,现庙已毁,井已埋,桥已改建,但古井所在的龙窝巷至今犹在。在泗州,则流传着“泗州大圣收水怪”的传说:淮河水怪无支祁欲水淹泗州,僧伽大师将其收伏镇压,救了一城百姓,元代戏剧家并将此传说演化为戏剧。元钟嗣成《录鬼簿》中就收有高文秀的《锁水母》(木叉行者降妖怪,泗州大圣降水母)剧目。明吴承恩的《西游记》中也提到了这个故事。《西游记》第六十六回,写孙悟空被黄眉怪打败,值日功曹叫他到“南赡部洲盱眙山蠙城即今泗州”求救,“那里有个大圣国师王菩萨,神通广大”“昔年曾降服水母娘娘”。《西游记》中这个故事的描写,是许多学者包括鲁迅先生“以为《西游记》中的孙悟空正类无支祁”的重要依据,也是学者们证明《西游记》作者吴承恩是淮安人的重要依据。

当然,僧伽大师的神异事迹,带有后人对他的神化,但也是他长期深入民间弘法施教、济世救民的写照,反映了民众对他的崇拜,所以他的神异故事唐宋时在民间广为流传。唐时有僧伽《本传》流行。五代时,民间又有《僧伽实录》流传,现英国图书馆收藏的敦煌写本《圣僧杂抄》中有五代人手抄的《泗州僧伽大师实录》片断[16]。宋释赞宁撰《宋高僧传》中的《僧伽传》时,自称宋太宗曾向他“宣索《僧伽实录》”,这说明《僧伽实录》宋时尚存。赞宁因有《僧伽实录》作参考,所以其所作《僧伽传》内容丰富详细,不仅记载了僧伽大师生前的种种神异事迹,还记载了大师死后又在泗州显圣、保境安民的大量神异传说:僧伽大师“多于塔顶现小僧状,倾州瞻望,然有吉凶,表兆于时”,人们“有所乞求,多遂人心”。虽然《本传》和《实录》久已散佚,但所记载的僧伽大师神异传说至今还有石刻实物可循。国内考古发现的四川省安岳西禅寺石窟1号龛标明刻于唐元和十三年(818)的僧伽和尚三十二化变相龛、重庆潼南千佛崖唐代僧伽变相龛、四川资中月仙洞唐代僧伽变相龛、重庆大足七拱桥石刻第6 号宋代僧伽36 变相龛、四川内江市圣水寺宋代僧伽36 变相龛,就是明证。在我国佛教石窟中,像僧伽这种高僧的变相石刻十分罕见,这是佛教艺术的珍宝。

自唐以后,僧伽大师的生平事迹和传说不仅为历代佛教典籍如宋《景德传灯录》《佛祖统纪》《释氏通鉴》、元《佛祖历代通载》《释氏稽古略》《新修科分六学僧传》、明《神僧传》《指月录》等书所记载,而且为许多地方史志所收录,更成为历代文人笔下津津乐道的题材。晚唐段成式的《酉阳杂俎》,五代王定保的《唐摭言》,宋李昉的《太平广记》、苏轼的《东坡志林》、李纲的《梁溪集》、陆游的《入蜀记》、洪迈的《夷坚志》、蔡绦的《铁围山丛谈》、王巩的《随手杂录》、曾敏行的《独醒杂志》、岳珂的《桯史》、何薳的《春渚纪闻》、张邦基的《墨庄漫录》、赵彦卫的《云麓漫抄》,明陶宗仪的《说郛》等文籍,都记述了有关僧伽的神异传说。

三、信仰流布,遍及全国,东传海外

僧伽大师长期在民间济世利生,造福百姓,因而生前就深受民众的拥戴和崇拜,死后,他的事迹不断得到神化,僧伽信仰更加广泛流布。

从观音化身到泗州大圣。一开始,人们只是把僧伽大师当做观音的化身来尊崇。赞宁《僧伽传》记载,僧伽死后,唐中宗“以仰慕不忘”,因问当时被人们看作是神僧的万回:“彼僧伽者何人也?”对曰:“观音菩萨化身也。”从此,僧伽大师是观音化身的说法就开始广为流传。但到了中唐以后,人们已普遍把僧伽视为独立的佛教神祇来供奉了。唐宪宗元和(806—820)年间曾任翰林学士的李肇,在他所撰的《唐国史补》中记载:在江河风浪中航行的“舟人必祭婆官而事僧伽”[17],把僧伽作为航运的保护神来祭拜。韩愈(768—824)在送给当时的普光王寺住持澄观的诗中写道:“僧伽后出淮泗上,势到众佛尤恢奇。越贾胡商脱身罪,珪璧满船宁计资。”[18]这几句诗客观而又形象地反映了当时来往于淮河汴水之上的南方商贾及外国商人,不惜将满船的珍宝捐献给普光王寺,把僧伽大师放在众佛之上顶礼膜拜,以求得僧伽大师护佑的情景。

历代帝王为了巩固自己的统治,大力宣扬、推动僧伽信仰,不断给僧伽大师加封赐号。继唐中宗之后,唐代宗专门派内使马奉诚去泗州,宣布免除普光王寺的邮亭之役,并赐绢三百匹、杂彩千段、金澡罐、皇太子衣一袭,令画像入皇宫大内供养。唐懿宗给僧伽大师赐号为“证圣大师”。五代时,周世宗柴荣反佛,但却对僧伽大师崇敬有加,赐号僧伽大师为“大圣僧伽和尚”,下令“天下凡造精庐,必立伽真相”。宋代各朝帝王更加重视僧伽信仰的推行。宋太宗于太平兴国七年(982),下诏重修大圣塔,并派内侍去泗州督办,“务从高敞,加其累层”。八年又派使者送舍利宝货同葬塔下。同时扩建寺院,向赞宁索阅《僧伽实录》,加以宣扬,并将寺额改题为普照王寺,[19]加谥僧伽大师“大圣”二字[20]。宋太宗的推崇,使对僧伽大师的信仰再度达到巅峰,遍及城乡,长盛于有宋一代。其后,宋真宗加赐僧伽大师“明觉普照大师”之号,令“公私不得指斥其名”。[21]宋徽宗好道,自称“教主道君皇帝”,一度宠信道士林灵素,下诏改佛为道。但对僧伽大师不敢不敬,加号为“大圣等慈普照明觉国师菩萨”[22]。宋代朝廷和地方官员多次到僧伽塔下求雨祈晴,名相王珪写过《西京笠法三藏泗州普照明觉大师前开启祈雨道场斋文》,王安石也写过《泗州塔谢晴斋文》。僧伽大师成了人们心目中护国佑民、无所不能的中国佛教神祇。

历代贤臣名士也大力歌颂、宣扬僧伽大师,其中影响最大的是唐代大诗人李白的《僧伽歌》[23]。此诗是唐代第一篇描写僧伽的文艺作品,对宣扬和推动僧伽信仰起了重要作用。名列唐宋八大家之首的韩愈,一生反佛,但对僧伽大师很推崇,在《送澄观诗》中赞叹僧伽大师:“势到众佛尤恢奇。”到了宋代,赞颂僧伽的诗文更多,尤其是苏轼对僧伽大师情有独钟,不仅写了《僧伽塔》《僧伽赞》诗文,并亲身到僧伽塔前祷告过。南宋名相、抗金英雄李纲也是僧伽大师的虔诚信仰者和热心宣传者,他不仅写下了《书僧伽事》一文,将所亲见亲闻的僧伽三件神异事迹记录下来,还写了《泗上赞礼僧伽塔》《夜寝梦游泗上观重建僧伽塔》等诗。宋以后一直到清末,宣扬赞颂僧伽的诗文亦不断出现。清末状元、著名的近代民族实业家、南通人张謇就写过《狼山大圣像》《僧伽像赞》等诗歌,对僧伽大加颂扬。

从江淮大地到流布全国。僧伽信仰在僧伽生前主要是在他长期弘法的江淮大地流行。在他死后,由于帝王的推崇、文人的宣扬,僧伽信仰流布到全国,而且千年不衰。到了宋代,供奉僧伽的寺院遍布城乡,无论是大师生前到过还是没有到过的地方,都纷纷建寺、立塔、造像来纪念大师,宋代文学家黄庭坚就感叹说:“僧伽本起于盱眙,于今宝祠遍天下,其道化乃溢于异域……”[24]

现在各地尚存的纪念僧伽大师的塔(或遗址)有:宁波天封寺塔、常州天宁寺塔、江苏南通狼山广教寺支云塔、河南唐河县泗州塔、江西信丰大圣塔、湖南邵阳武岗泗洲塔、惠州西湖西山大圣塔、安徽广德天寿寺大圣塔、江苏镇江僧伽塔、 江苏句容大圣塔、河北邢台大圣塔等。还有许多佛塔虽不称大圣塔,但都供奉过僧伽,有的塔中出土了僧伽大师像,如苏州的瑞光塔、金华的万佛塔、温州的白象塔、上海松江兴教寺塔、李塔、圆应塔;有的塔身刻有僧伽像,如重庆大足北山多宝塔、浙江宁波东钱湖镇二灵山上二灵塔、浙江湖州飞英塔、开封繁塔、许昌文峰塔等,江苏江阴青阳镇悟空寺塔的地宫中更出土了僧伽大师的舍利。

现存的古代僧伽造像也很多,除了上面佛塔中出土的造像外,故宫博物院收藏有北宋元符三年(1100)的两尊石雕僧伽像。陕西博物馆藏有一尊宋金时的僧伽像。洛阳博物馆藏有宋元祐元年(1086)石雕僧伽像。泉州开元寺佛教博物馆内也陈列着多尊元代泗州佛石雕。美国博物馆也藏有两尊僧伽像,一尊在马里兰州巴尔的摩博物馆,一尊在美国纽约大都会博物馆,为北宋僧伽和尚石刻像。

古代石窟中的僧伽造像,除了前文提到的敦煌莫高窟、天水仙人崖佛窟和四川、重庆等地石窟的僧伽变相外,还有陕西省富县石泓寺石窟、延安清凉山万佛洞石窟、黄陵双龙千佛洞石窟、安塞石寺河石窟、黄龙花石崖石窟、富县柳园石窟、富马家寺石窟、马神庙石窟、大佛寺石窟,四川省夹江县千佛岩石窟、宜宾旧州坝大佛沱石窟、合川涞滩西岩石窟、绵阳市魏城镇北山院石窟、安岳卧像院石窟,重庆市江津石佛寺石窟、大足北山石窟,杭州灵隐飞来峰南麓玉乳洞石窟,徐州云龙山摩崖石刻等,都发现有僧伽造像,有的是僧伽单尊像,有的是与观音组合,有的是与弥勒组合,有的是与宝志、万回三圣像组合,有的是与二弟子组合。

北宋僧伽大师石刻像(现藏于美国纽约大都会博物馆)

清康熙十九年(1680)普照王寺塔与泗州城因水灾同没于洪泽湖底后,僧伽信仰在江淮大地仍盛行不衰。建于唐总章二年(669)的江苏南通狼山广教寺,唐代位于长江口外的海中,奉僧伽为开山祖师,其山巅僧伽殿上千年来一直供奉着“大圣国师王菩萨”,清代以后成为僧伽的主要道场,清同治帝特书“功昭淮海”匾额以赐,高挂在狼山之巅大圣殿上,至今香火鼎盛。

从海上丝路东传日韩。我国东南沿海一带及位于航海线上的一些海岛早就流行着对僧伽大师的崇拜和信仰。宋代,浙江定海岱山镇泗州岗上就建有泗神殿,西北海中有普明庵,古称泗州堂。[25]日僧成寻于宋神宗熙宁五年(1072)来宋求法,他在《参天台五台山记》中也记载了浙江舟山的东茹山泗州大师堂的情况:“到着东茹山,船头等下陆,参泗州大师堂。山头有堂,以石为四面壁。僧伽和尚木像数体坐。往还船人常参拜处也。”[26]在福建沿海,僧伽信仰也十分盛行,并增添了新的内容,泗州大圣又成为主管爱情婚姻的神明,被称为泗州文佛、泗州佛。供奉僧伽的寺院遍布各地,始建于唐代的厦门南普陀寺,前身就是泗州寺,厦门圣果院原名泗州堂,也建于唐代。泉州名刹开元寺内原来也建有泗州院。清人姚福钧的《铸鼎余闻》卷四引清施鸿保《闽杂记》卷五云:“福建城中街巷多供泗州文佛,或作小龛,或凿为龛,有供像者,有供牌位者,亦有但凿四字壁上以供者,犹吾乡之奉观音大士也。”[27]此风也传入台湾,在台湾地区街头巷尾榕树阴的凉亭内常常设有小神龛,供奉着泗州佛。

僧伽信仰沿着海上丝路也东传到日本和韩国。唐代来华求法的日僧圆仁对僧伽大师十分敬仰,在《入唐求法巡礼行记》中记载,唐会昌五年(845)武宗下令灭佛,泗州普光王寺也遭厄运,这年六月二十二日他还到泗州普光王寺参拜。圆仁在他所著的《入唐新求圣教目录》中记有从长安求得“坛龛僧伽、志公、万回三圣像一合”[28],从扬州求得“大圣僧伽和尚影一张”[29]。继圆仁之后入唐的日僧圆珍在大中十一年(857)所写的《入唐求法目录》中记载,他在浙江越台等地求得《泗州和上赞》及《泗州普光王寺碑文》一本[30]带回日本。到了宋代,日僧成寻又来华求法,在浙江舟山的东茹山参拜泗州大师堂,停留了两天,“船主曾聚赠泗州大师肖像一铺云:还往日本者,拜此必利!”[31]成寻北上途中,专门到泗州普照王寺参拜了僧伽大师真身。熙宁六年(1073)正月二十三日,成寻将船主曾聚相赠的“泗州大师影”一帧和《泗州大师传》2卷等交给了弟子,让他们送回日本。

僧伽信仰在唐代也流传到了韩国。现在韩国首都首尔北汉山尚有建于新罗景德王年间(742—765)的僧伽寺,寺内有雕于显宗十五年(1024)的僧伽大师像,被定为韩国的国宝级文物。据《高丽史》记载,高丽王室曾多次巡幸僧伽寺,参拜僧伽像,可见僧伽信仰在当时韩国的流行[32]。

僧伽大师从一位外来的僧人成为中国佛教史上唯一不是佛祖而作为佛来崇拜的中国民众自己创造的佛教神袛,其信仰遍及全国,流传海外,千年不衰,这在历代高僧中是无与伦比的。日本已逝的佛学界泰斗牧田谛亮早在20 世纪50 年代所著的《中国近世佛教史研究》一书中,就指出了僧伽大师在中国民俗佛教成立上的重要地位,他认为僧伽信仰“这种中国庶民的佛教,才是中国人的宗教,也才是与印度佛教有很大差异的‘中国佛教’的本来面貌。”[33]今天,在我们深入开展一带一路建设的时候,僧伽大师——这位从古丝路而来,对中外文化交流特别是对佛教中国化作出过伟大贡献的唐代高僧,是值得我们研究和纪念的。

——以泗州卫月粮为线索