中国海洋牧场生态安全监管理论框架体系

杜元伟 曹文梦

摘要 海洋牧场是解决海洋渔业资源利用与生态环境保护之间矛盾的金钥匙,是促进海洋生态文明建设、实施“蓝色粮仓”战略、助力渔业新旧动能转换的重要举措。为了协调海洋生态功能修复与经济利益获取之间的矛盾、实现“渔业资源-生态环境-社会经济”的可持续发展,本文构建了中国海洋牧场生态安全监管的理论框架体系。首先结合系统自身安全和生态系统服务双重特征定义了海洋牧场生态安全的概念——海洋牧场生态安全是海洋牧场人工生态系统的资源结构和海域环境能够维持环境保护、资源养护和渔业持续产出功能的整体平衡状态。然后从监管主体(政府部门、牧场企业、周边居民)、客体(牧场海域环境、生物资源、生态系统)以及二者关系构建了中国海洋牧场生态安全的监管框架,在此基础上分别针对监测与评价机制、预警与决策机制、控制与保障机制逐一分析了海洋牧场生态安全监管的重点内容和解决思路。概括而言:监测与评价机制是底层机制,作用在于获取海洋牧场在资源结构、海域环境等方面的观测数据,并通过对其分析处理确定海洋牧场的生态安全状态;预警与决策机制是中层机制,作用在于通过对海洋牧场生态安全警情存在与否以及警情等级进行预判,制定并优选生态安全治理方案;控制与保障机制是高层机制,作用在于从资源配置和政策制定两个层面保证海洋牧场生态安全监管工作得以顺利运行。本文提出的中国海洋牧场生态安全监管理论框架体系,对指导现代化海洋牧场建设、践行“生态优先”原则、保障海洋牧场可持续发展具有重要的理论参考价值。

关键词 海洋牧场;生态安全;监管机制;监管理论;框架体系

开发和利用海洋资源在繁荣陆域经济、促进社会发展的同时,也给中国沿海海域的资源和环境带来了巨大压力。特别是近海渔业资源严重衰退、水域生态环境日益恶化、水域荒漠化日趋明显等问题,严重影响了中国海洋生物资源保护和可持续利用。海洋牧场作为解决海洋渔业资源利用与生态环境保护之间矛盾的金钥匙,是促进海洋生态文明建设、实施“蓝色粮仓”战略、助力渔业新旧动能转换的重要举措。通过科学投放人工鱼礁、种植海草和藻类、增殖水生生物等系统措施,既能有效改善海域生态环境、养护近海渔业资源、提高海洋生物多样性,又能固碳除氮、净化水质、降低海域的富营养化程度,维护海洋生态系统安全[1]。

经过多年建设与发展,中国海洋牧场已初具规模。2017年农业农村部印发《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025)》,规划到2025年在中国建设178个国家级海洋牧场示范区,2019年修订为到2025年在中国创建区域代表性强、生态功能突出、具有典型示范和辐射带动作用的国家级海洋牧场示范区200个。截至目前,中国已建成海洋牧场超过233个,其中国家级海洋牧场示范区136个,涉及海域面积超过850 km2。然而,海洋牧场在实际运营过程中经常被经营者视为提升水产品质量、谋取经济利益的一种手段,却有意或无意地忽视了其在提供生态廊道、庇护野生种群、调节流场等多方面的生态作用[2-3]。2014年獐子岛惊现“百万亩海洋牧场遭灭顶之灾”事件、2018年初扇贝“死亡”再次上演2.0版,专家和媒体都指出獐子岛扇贝事件背后应注重海洋牧场的生态修复功能。为保证海洋牧场建设运营的效率和效果,农业农村部出台了《国家级海洋牧场示范区管理工作规范(试行)》《国家级海洋牧场示范区年度评价及复查办法(试行)》《人工鱼礁建设项目验收工作规范(试行)》等管理文件,同时还成立了海洋牧场建设专家咨询委员会,为海洋牧场建设管理提供智力支持。无论是在管理文件的条款中,还是在专家委员会成员的研究成果及新闻报道中,海洋牧场生态问题都得到了充分关注。

由此可见,协调海洋生态功能修复与经济利益获取之间的矛盾,实现“渔业资源-生态环境-社会经济”的可持续发展,对海洋牧场的生态安全进行监管、提出一套符合国情的监管机制,在中国大力推进海洋牧场建设运营过程中尤为重要。

1 文献综述

国外海洋牧场经过多年探索与实践,迄今已形成了以日本为代表的鱼群可视化管理、以美国为代表的综合化管理(集生境修复、资源增殖和休闲产业化于一体)以及以韩国为代表的生态系统管理等核心技术体系[4]。国外学者尤其重视从食物网结构与功能视角研究海洋牧场的生态效益问题。如:Pitcher等[5]基于空间生态系统模拟预测了鱼礁效益问题,得到了海洋鱼礁保护区每年可增加3%的捕捞能力、面积较大的保护区有利于恢复珊瑚礁鱼类资源等结论。Heithaus等[6]研究了大型海洋食肉动物在相对原始的海草生态系统中的资源分配和营养结构问题,发现生物生境利用模式并不能完全反映生物对其食物的利用,各大型捕食动物对各生产者利用程度并不一样。Kitada[7]从海洋牧场对经济、生态、遗传的影响等方面进行综述,评估了全球海水增殖和海洋牧场的积极和消极影响,该成果有利于描述世界范围内的相关研究现状,为人工增殖和保护海洋提供了重要信息。Lee等[8]构建了“结构、动态、空间”生态系统模型,比较了在海洋牧场实施前后统营海域生态系统结构的变化,得到了蓝鳍棘鱼和黑鳍棘鱼放养后在礁岩区和岩石区种群密度较高的结论。Grant等[9]研究了用于恢复海洋牧场中鱼类和无脊椎动物存量的责任遗传方法(responsible genetic approach),认为最佳的遗传实践是尽可能地缩小个体代际以减少遗传的变化,以及扩大育群规模以减少遗传多样性的损失。

随着中国生态文明建设的稳步推进,海洋牧场正引起越来越多国内学者的关注和重视。在现有研究成果中,海洋牧场的概念内涵、基本特征、类型划分已基本明确,诸如层次分析、比较分析、模糊综合评价等分析工具已被成功应用于解决海洋牧场选址、运营效果、资源环境、生态系统服务中的评价问题,现代化的信息技术也开始融入海洋牧场的建设与管理之中[10-13]。目前,国内对海洋牧场的相关研究基本呈现以下三个发展趋势:①越来越重视海洋牧场的生态作用。“生态优先”原则已得到业界学者的认可和提倡,而海洋牧场生态安全监管无疑是践行“生态优先”原则、保证海洋牧场可持续利用需首要解决的问题,故将会是今后的研究热点。杨红生等[14]指出海洋牧场作为一种新的产业形态,其发展有赖于健康的海洋生态系统,因此必须重视生境修复和资源恢复,生态优先的理念必须在未来的现代化海洋牧场建设中作为第一要务加以重视。宋福敏[15]指出海洋经济发展新时代面临着新的机遇和挑战,应以“生态优先”为基本原则,在保护海洋环境利益的前提下,不断开拓海洋经济发展的新思路。②越来越重视利用信息技术提高海洋牧场的管理水平。信息化、智慧化已渗透到海洋牧场的建设和管理之中,信息技术不仅能提高生产效率,还能减少运营过程对海域环境的破坏。探索建设信息化、智慧化海洋牧场是顺应时代发展的必然选择,实时监测、预警预报、决策支持将会成为海洋牧场的研究热点。邢旭峰等[16]认为研制和推广可应用于获取海洋牧场多环境参数和水下生物信息的监测系统,提高海洋牧场的信息化水平,对海洋牧场发展有着重要的现实意义。李忠义等[4]指出中国在海洋牧场建设过程中还存在管理和科研上的诸多问题,对海洋牧场缺乏系统性的研究;对海洋牧场初级生产者的生物量和群落结构、环境参数等缺乏长期监测,在海洋牧场海底构造、生物资源评估、典型海洋牧场生态容量评估和海洋牧场生态系统结构等方面还存在着较多的研究空白,智能化信息管理技术的应用是未来海洋牧场发展的重点。③越来越重视对海洋牧场的科学评价与决策。层次分析、模糊综合评价等方法已被应用于解决海洋牧场的选址评價、效果评价和资源环境评价等方面[17-19],但这些方法过多地依赖专家经验、存在主观臆断性过强等缺陷。随着信息技术在海洋牧场建设与管理中的深度应用,数据将会有助于改进评价效果、做出更加科学的决策,研究海洋牧场的科学评价模型与决策方法将会是今后的热点。杨红生等[20]指出要集成建立海洋牧场环境因子大数据处理分析中心,采用多元模型预测评估海洋牧场安全与经济生物资源产出,综合提高海洋牧场对自然灾害的预警能力和智能化管理能力。

不难发现,对于海洋牧场的研究目前已涌现了一些重要成果,国外侧重于探索人工鱼礁投放和增殖放流等活动对特定海域食物网结构和功能重组会带来何种影响的问题,国内已开始重视应用自然科学、社会科学等领域的理论和方法解决海洋牧场选址、运营效果、资源环境、生态系统服务等方面的管理实践问题,二者最终目的都是要实现对海洋牧场海域生态系统的保护与修复。不容忽视的是,中国海洋牧场正处于快速发展建设阶段,虽然业界已取得了一些重要研究成果,但总体而言成果的类型与数量仍相对较少,难以满足指导海洋牧场管理实践的迫切需要,尤其是尚未发现从生态安全视角对海洋牧场进行监督與管理的相关成果。有鉴于此,本文对中国海洋牧场生态安全监管的理论框架体系进行研究,具有重要的理论价值和现实意义。

2 概念与特征

目前,已有学者对海洋牧场、生态安全、海洋生态安全进行研究并给出了明确定义。如:海洋牧场是基于生态学原理,充分利用自然生产力,运用现代工程技术和管理模式,通过生境修复和人工增殖,在适宜海域构建的兼具环境保护、资源养护和渔业持续产出功能的生态系统[21]。生态安全是指人类生存和发展所处的环境不受或少受因生态失衡而被破坏或威胁的状态[22]。海洋生态安全是海洋环境及海洋生物组成的生命系统处于不受或少受破坏与威胁的状态,在安全状态下海洋生态系统内部以及人类与海洋生态系统之间都能保持正常的结构与功能——海洋生态系统自身安全、海洋生态系统提供的服务能够满足人类的需要[23-24]。令人遗憾的是,至今尚未发现有成果对海洋牧场生态安全进行定义。

本文认为海洋牧场生态安全是海洋生态安全的重要组成部分,其亦应涵盖系统自身安全和生态系统服务两个方面的内容,特给出以下定义。海洋牧场生态安全是海洋牧场人工生态系统的资源结构和海域环境能够维持环境保护、资源养护和渔业持续产出功能的整体平衡状态。其中:资源主要是指鱼类、贝类、藻类等水生生物资源;海域环境主要是指水质、水文、底质等自然环境条件;当二者关系整体平衡时,海洋牧场生态系统就兼具环境保护、资源养护和渔业持续产出的多重功能,使其处于安全状态。显然,一个安全的海洋牧场生态系统在一定时间尺度内不仅能维持其合理的资源结构、满足人类发展的需要,而且还能维持对胁迫的恢复能力,使生态环境处于健康状态。海洋牧场生态安全的本质是追求海洋资源特别是渔业资源在自然/人工资源、生态环境、人类需要三个约束条件下实现稳定、协调、有序和永续利用。

海洋牧场生态系统属于海洋生态系统的子系统,具有海洋生态系统的一般特征。如:整体性(系统内部要素状态和要素结构在相互作用下决定了系统的整体功能)、复杂性(系统要素状态随时间改变且要素之间的作用机理复杂)、滞后性(人类活动对生态系统的影响需要经过一段时间才能得以体现)、不可逆性(生态系统负荷若超出承载能力则其自我调节能力就会降低或消失)[22,24-25]。与此同时,相对于海洋生态系统而言,海洋牧场生态系统亦具有一些独特之处——海域范围更小、人工干预更多、可变性更强、系统服务功能更明显。具体而言:①海域范围更小,是指海洋牧场所占海域面积较小,如中国近海海域总面积约为47 000万hm2,而目前中国国家级海洋牧场示范区所占海域面积最小约48 hm2、最大约31 200 hm2。②人工干预更多,是指可以通过投放人工鱼礁、移植海藻床海藻场、增殖放流等人工行为影响海洋牧场生态系统状态。③可变性更强,是指海洋牧场生态系统的状态不仅会受风暴潮、赤潮、绿潮等外在自然灾害的影响,而且还会受牧场企业生产经营活动的影响。④系统服务功能更明显,是指海洋牧场不仅要服务于企业对渔业资源持续产出等经济需要,而且还要服务于环境保护、资源养护等生态需要。海洋牧场生态系统的上述特征决定了生态安全问题在海洋牧场建设运营过程中必须予以格外关注,因为只有保证了海洋牧场的生态安全,才能发挥其环境保护、资源养护和渔业持续产出等多重功能。

3 监管理论框架体系

3.1 监管框架

因为海洋牧场生态系统的内部资源和海域环境之间是相互依存、相互影响的关系,所以海洋牧场生态安全监管是一项长期、复杂、艰巨的系统工程,需在更加重视整体性的基础上对其进行全方位、多层次的系统化监管。中国海洋牧场生态安全监管研究尚处于起步阶段,建立科学化、规范化、系统化的监管机制有利于完善中国海洋牧场生态安全理论体系和指导海洋牧场管理实践。为此,本文构建了如图1所示的海洋牧场生态安全监管框架,侧重于回答“由谁监管”“监管什么”“怎样监管”的问题。其中:“由谁监管”指的是海洋牧场生态安全的监管主体,“监管什么”指的是海洋牧场生态安全的监管客体,“怎样监管”指的是海洋牧场生态安全监管主体应从哪些方面、采取哪些途径对监管客体实施监管。

中国海洋牧场生态安全的监管主体涉及政府部门、牧场企业及周边居民。其中,政府(含其授权的第三方组织)需要对开发利用海洋资源环境、破坏海洋生态系统的活动进行监管,是海洋牧场生态安全监管的管理主体;海洋牧场企业及周边居民在利用海洋资源和生态环境的活动中需要接受政府管理,是海洋牧场生态安全监管的受制主体。政府做为核心的管理主体,需要发挥主导作用,负责制定海洋牧场生态安全监管的总体战略和政策规定,为海洋牧场生态系统的保护和治理提供资金、技术、政策支持,约束牧场企业和社会公众遵守各项政策规定,调动各种力量积极维护海洋牧场的生态安全,实现海洋经济的持续健康发展。需要指出的是,作为管理主体的政府又可以划分为不同的级别(如中央、省级、市级、县级、乡级)和部门(如人事、司法、教育、工商等),因此在进行海洋牧场生态安全监管时还需要协调各级政府以及不同政府部门之间的关系,在发挥最大合力的基础上最大限度地保障海洋牧场的生态安全。海洋牧场企业和周边居民,既是海洋牧场生态安全监管的受制主体又是执行主体。①海洋牧场企业的生产经营活动会对确权海域的生态环境造成直接污染,故其是海洋牧场生态安全监管的受制主体。同时,企业直接从事海洋牧场的材料采购、合同外包、特许经营、生产捕捞等各种生产经营活动,如何在生产经营中维护海洋牧场的生态安全对于企业而言责无旁贷,故其又是海洋牧场生态安全监管的执行主体。②海洋牧场周边居民私自去海洋牧场海域进行捕捞等违规行为时有发生,不仅破坏牧场生物资源而且影响海域生态环境,故其是海洋牧场生态安全监管的受制主体。同时,周边居民也是政府管理活动/企业排污行为的监督者、是海洋牧场生态问题的反馈者,故其亦是海洋牧场生态安全监管的执行主体。

中国海洋牧场生态安全监管的客体包括海洋牧场的海域环境、生物资源以及生态系统。①海洋牧场的海域环境为牧场生物资源提供生长、繁殖和索饵的环境,是保证生物资源生存和发展的基本条件,环境的任何改变都有可能导致海洋牧场生态系统和生物资源的变化。②当生物群落的变化量超过生态环境的承受限度时会直接影响海域生态环境的正常状态,破坏生态系统的良性循环。③海洋牧场海域环境和生物资源之间的相互作用决定了海洋牧场生态系统的功能状态。无论是企业生产经营活动对海洋牧场的环境污染,还是周边居民违规捕捞对海洋牧场造成的生态破坏,最终都会在海域环境、生物资源以及生态系统上得以反映,因此三者是海洋牧场生态安全监管的客体。

海洋牧场生态安全监管的主体与客体之间是相互作用的。监管主体根据自己的目标和计划,运用物质的、知识的和语言的工具或手段,能动地认识、欣赏、利用和改造海洋牧场生态安全监管的客体,同时,海洋牧场的生物资源和环境变化等客观条件又制约和限制监管主体的活动。因此,在海洋牧场生态安全监管过程中,主体要素需要通过监测与评价、预警与决策、控制与保障三重机制实现对客体要素的有效监管,以此解决“怎样监管”的问题。需要说明的是,不同类型的监管主体在实施监管过程中参与程度并不相同。①在监测与评价机制中,可以由政府授权企业或委托第三方机构(专业机构)获取海洋牧场的资源结构、海域环境等方面的客观数据,之后再由政府或第三方机构开展海洋牧场生态安全的评价工作。②在预警与决策机制中,预警工作应在政府主导下由第三方机构负责开展,而决策工作则应由政府负责制定,第三方机构可以在决策中提供智力支持,特别是对于一些关系多方利益的重大决策,牧场企业与周边居民亦可参与其中。③在控制与保障机制中,应由政府主导开展海洋牧场生态安全的资源配置和政策制定工作。下文将从监测与评价机制、预警与决策机制、控制与保障机制三个层面分别探讨中国海洋牧场生态安全监管机制构建中的重点内容和解决思路。

3.2 监测与评价机制

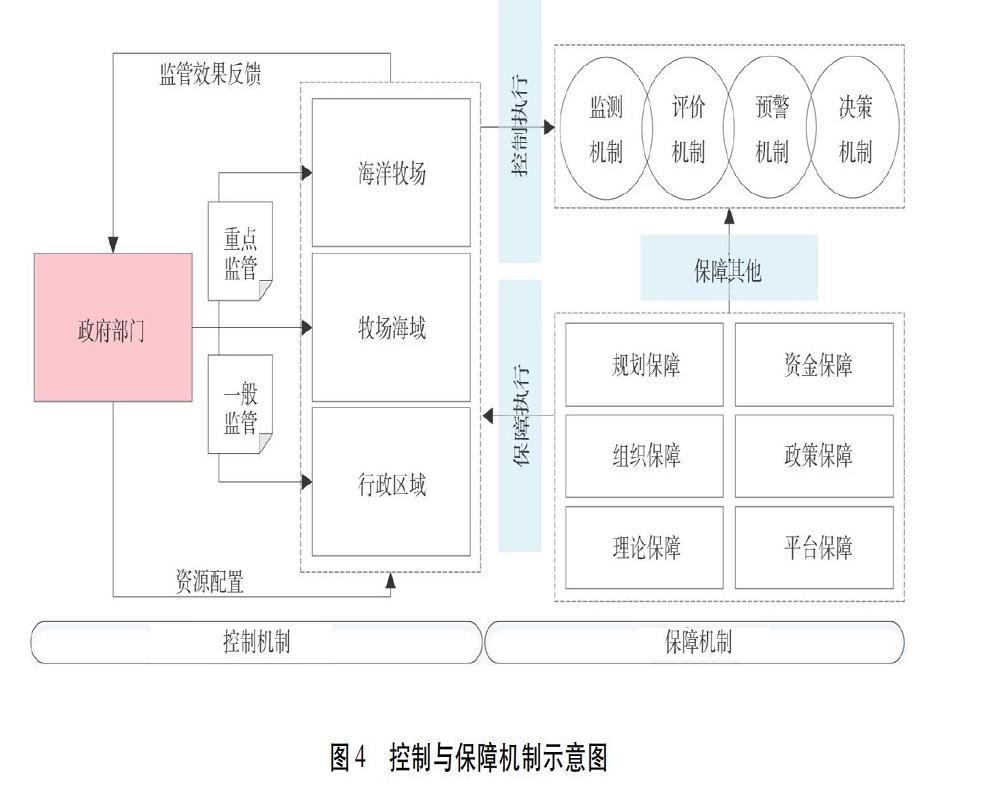

海洋牧场生态安全监测与评价机制是底层机制,作用在于获取海洋牧场在资源结构、海域环境等方面的客观数据,并通过分析处理确定海洋牧场的生态安全状态。监测机制侧重于利用现代化信息技术全方位地获取海洋牧场的生态监测数据,评价机制侧重于对监测数据进行科学融合并确定海洋牧场生态安全的综合评价结果,两种机制为海洋牧场生态安全监管中的预警与决策机制提供客观数据支持。海洋牧场监测与评价机制具体如图2所示。

海洋牧场生态安全监测机制的作用在于利用相关仪器设备实时或准时地获取海洋牧场的资源结构、海域环境等方面的观测数据。为了确保监测数据能够系统全面地描述海洋牧场在生态方面的表现,科学地构建监测指标体系对于保证监测效果尤为重要。遵循可持续发展原则,监测指标体系既要体现海洋牧场当前的健康状态,又要反映生态系统的服务水平。目前已有学者围绕海洋牧场的生境要素、生物资源、海域资源环境承载力等问题提出了多种监测指标[26-28],这些成果为构建海洋牧场生态安全监测指标体系提供了理论依据。本文认为海洋牧场生态安全监测指标体系可以在综合现有相关研究成果的基础上遵循DPSIR框架(Driver-Pressure-State-Impact-Response,DPSIR)进行构建。DPSIR最早由经合组织(organization for economic co-operation and development,OECD)于1993年对PSR(Pressure-State-Impact,PSR)模型和DSR(Driver-State-Response,DSR)模型进行修订而提出,现已逐渐成为解决环境和社会发展关系问题的有效工具,目前已在水资源、海洋资源、海岸带生物、土壤、农业等领域的可持续发展评价和决策中得到广泛应用[29-31]。DPSIR框架主要包括五类要素,即驱动力(Driver)、压力(Pressure)、状态(State)、影响(Impact)、响应(Response),其相互作用指标涵盖四个大方面,即社会、经济、资源、环境[32-33]。显然,从驱动力、压力、状态、影响、响应五个要素维度构建海洋牧场生态安全监测指标体系,能够整合海洋牧场可持续发展的各类要素、反映海洋牧场生态系统中的因果关系。其中,具体监测指标可以从政策驱动、经济驱动、生物资源状态、海域水质状态、生态影响、社会影响、管理维护、科技化水平等方面进行识别。需要注意的是,虽然海洋牧场生态安全的监测指标在信息技术支持下将得以实时或准时监测,但监测数据可能呈现出多源异构性、不确定性等特征。一方面,数据来源的多样性直接导致了各项指标的监测数据在数据精度、获取频率、时间尺度等方面可能会存在结构粒度上的差异;另一方面,受海洋环境、探测手段、信号损失等多种因素的制约和影响,监测数据中可能会存在随机性、模糊性、不完备性、不协调性、非恒常性等多种不确定性,因此在海洋牧场生态安全监测中需要利用海洋科学、水產科学、信息科学等领域的专业知识将多源异构性、不确定性数据转换为可供后续评价的决策信息。

海洋牧场生态安全评价机制的作用在于将所有指标、不同来源的监测数据进行层次化融合,从而得到海洋牧场生态安全的综合评价结果。具体而言:利用现代化信息技术可以监测到海洋牧场在各项指标上的状态数据,每项指标的监测数据来源可能又不止一个。如:海洋初级生产力是海洋浮游植物通过光合作用制造有机物的速率,因其是评估和管理海洋生物资源丰度、反映海洋生态环境状况与质量的一个重要参量,故是海洋牧场生态安全中关于“状态”的一个关键评价指标。海洋初级生产力可由浮游植物计数法、测氧法、营养盐平衡计算法、同位素测定法、叶绿素a测定法等予以估算,每种方法所需数据都可由特定类型的传感器监测获取,每种方法的估算值都是海洋初级生产力指标状态的一个信息来源(简称信源)。显然,要想得到海洋牧场生态安全的综合评价值必须对所有指标、不同信源的监测数据进行层次化融合,即:一手数据(如浮游植物、叶绿素a等)→底层指标状态(如海洋初级生产力)→中层指标状态(如水质环境)→高层指标状态(如DPSIR中的“状态”)→海洋牧场生态安全评价结果(即DPSIR中驱动力、压力、状态、影响、响应五个方面的综合集成结果)。如前文所述,海洋牧场是一个人工海洋生态系统,其会受人类社会的强烈干预和影响,因此存在于海洋牧场生态安全系统中的DPSIR关系反应会更迅速、效果也应更明显。由DPSIR因果链中各类要素之间的作用机理可知[34-36],海洋牧场生态安全的监测指标之间并非相互独立而是存在着关联影响关系,因此如何在考虑指标之间关联影响关系的基础上科学地确定海洋牧场生态安全综合评价结果是需要考虑的问题。

3.3 预警与决策机制

海洋牧场生态安全预警与决策机制是中层机制,作用是通过对海洋牧场生态安全警情存在与否以及警情等级进行预判,制定并优选生态安全治理方案。预警机制侧重于发现海洋牧场当前存在或未来可能出现的生态安全问题,决策机制侧重于针对海洋牧场生态安全问题制定并确定最优治理方案,二者共同用于解决海洋牧场建设运营中的资源、环境等生态问题,确保海洋牧场的生态安全。海洋牧场预警与决策机制具体如图3所示。

海洋牧场生态安全预警机制是以评价机制为基础,通过对海洋牧场当前及未来的生态安全状态进行预判,确定警情等级并及时向牧场企业发布警情,以达到对不安全因素进行事前预防或事中控制的目的。海洋牧场生态系统是一个动态变化的复杂系统,所以海洋牧场生态安全预警除了对生态安全现状进行警情分析之外,还需对未来生态安全状态的变化趋势进行预断。①本文将以海洋牧场生态安全监测评价为基础、基于系统内部数据信息开展的预警称为常规预警。在常规预警中,不管是对静态监测数据还是对动态预测数据都需要进行科学融合。其中,对静态监测数据的融合结果可以反映海洋牧场生态安全的当前状态,而对动态预测数据的融合结果则可以反映海洋牧场生态安全的未来变化趋势。基于上述两方面数据的融合结果可以实现对海洋牧场生态安全的静态与动态双重常规预警。②本文将参考其他部门发布的预报、基于系统外部信息的预警称为外源预警。在外源预警中,海洋牧场可以充分利用国家、省市和地方各级预报部门发布的诸如风暴潮、赤潮、绿潮、突发污染等预报信息,形成对常规预警的有益补充。③无论是常规预警还是外源预警,海洋牧场生态安全预警都需要一个明确的界定标准,即当海洋牧场生态安全评价/预测值超过哪个阈值时才要进行预警以及进行何种级别的预警[37]。本文建议将海洋牧场生态安全的预警等级划分为红色(极重警)、橙色(重警)、黄色(中警)、蓝色(轻警)、绿色(无警),预警等级界定标准可以在参照《海洋生物质量》《海洋沉积物质量》《海水水质标准》《海洋监测规范》等标准和规范的基础上予以制定。

海洋牧场生态安全决策机制用于针对发布的生态安全警情等级,制定若干可行治理方案,从中选择出最优方案并付诸实施。海洋牧场生态安全决策需要遵循“发现分析问题→制定治理方案→选择最优方案”的决策分析步骤。当海洋牧场生态安全警情发生时,首先需要查找原因并有针对地制定用于解除警情的可能治理方案。治理方案可分为事先制定的常规性应急预案和“一事一议”的非常规性创新方案。无论是常规性应急预案还是非常规性创新方案,数量可能并不唯一,它们对解决海洋牧场生态安全问题在效果或效率上也存在差异,因此需对多个治理方案进行排序择优,从中选出能够解决生态安全警情、兼具科学性与满意性的最优方案。本文认为,最优的海洋牧场生态安全治理方案在理论上需要滿足科学性原则,即效率高、效果好、风险小、成本少,在实践上需要满足满意性原则,即能够平衡多方利益关系、协调不同维度影响[38-42]。需要强调的是,在制定海洋牧场生态安全决策特别是重大决策时,决策主体可能包括政府部门、牧场企业、周边居民等各类利益相关者,他们在利益诉求、知识结构、价值取向、风险偏好等方面都不尽相同,如何通过综合多方面因素做出令各方都满意的治理方案优选决策,对于保障治理方案的顺利实施具有重要意义。

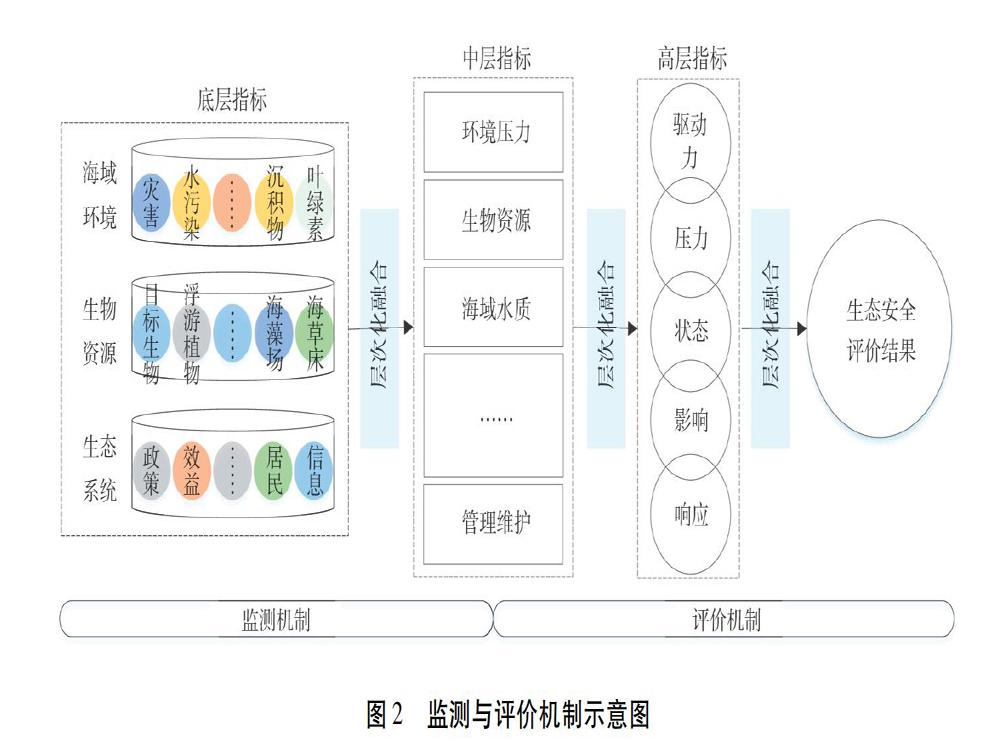

3.4 控制与保障机制

海洋牧场生态安全控制与保障机制是高层机制,作用在于从资源配置和政策制定两个层面保证海洋牧场生态安全监管工作得以顺利进行。控制机制侧重于从资源配置层面约束或激励各方主体的生态安全监管行为,保障机制侧重于从政策制定层面为控制机制创造条件,二者共同用于确保海洋牧场生态安全的监测与评价机制、预警与决策机制得以顺利实施。海洋牧场控制与保障机制具体如图4所示。

海洋牧场生态安全控制机制是通过对人力、物力、财力、时间、信息等各种资源进行有效协调和科学配置,保证海洋牧场生态安全监管得以顺利实施并实现预期监管目标。谁来控制、控制哪里、怎样控制、何时控制,是海洋牧场生态安全监管控制机制需要解决的重要问题。①在海洋牧场生态安全监管过程中存在多层次监管主体,如:国家监管部门、省级监管部门、市/县级监管部门、牧场企业等,他们对海洋牧场生态安全监管都负有责任,只是侧重层面各有不同,因此在控制过程中需要明确各层主体在海洋牧场生态安全监管中的职责分工、界定各层次监管目标,以此解决“谁来控制”的问题。②在信息技术推动下,各个海洋牧场的生态状态、预警等级等数据都可以实时/准时上传至监管平台(如海洋牧场观测网)的数据库之中,这为精准识别监管对象(如海洋牧场、牧场海域、行政区域)奠定了数据基础,在此基础上基于生态安全相关数据亦可科学地确定对监管对象的监管等级(如重点监管、一般监管等),以此解决“控制哪里”的问题。③辖区内海洋牧场生态安全的监管效果可以作为上层主体对下层主体进行资源配置的重要依据。通过合理配置人力、财力、物力等资源,科学设计生态安全监管流程,激发各层主体的监管动力,有利于解决“怎样控制”的问题。④当遭遇赤潮、浒苔、高温、漏油等突发性事件时,各层主体显然需要对辖区内海洋牧场进行及时监管,但是在常规情况下各层主体的监管频率该如何设置是需要考虑的问题,如监管频率过低会导致生态安全监管不到位,而监管频率过高又会造成资源浪费。依据监管等级分类设计监管频率(周期)是一种有效的监管方式。

海洋牧场生态安全保障机制是对如何实施海洋牧场生态安全监管进行顶层设计,建立健全有利于海洋牧场生态安全的宏观政策体系,实现科学有效监管。本文认为,保障机制包括规划保障、组织保障、理论保障、资金保障、政策保障、平台保障等方面的内容。①在规划保障方面,运用系统论思想指导顶层设计,加强海洋牧场建设整体规划,站在全局高度对海洋牧场的规划布局、礁区选址、建设规模、工程设计等方面进行系统统筹,发挥科学管理在统筹优化中的指导作用,协调不同地区、政府部门之间的关系,保障海洋牧场的生态安全。②在组织保障方面,政府可以考虑成立专门的海洋牧场管理中心,全面负责海洋牧场生态安全的监管工作,由该中心牵头组织协调并确保各个职能部门、研究机构、科研院所、行业协会等主体都能真正参与到此项工作中来,为海洋牧场生态安全监管提供充足的人力资源保障。③在理论保障方面,以设立基础研究、应用基础研究等项目为牵引,引导海洋科学、水产科学、管理科学、信息科学等不同学科的科研人员开展交叉融合创新研究,并通过建立数据共享、知识共享、成果共享等多元共享机制,加速构建能够指导海洋牧场生态安全监管实践的理论体系。④在资金保障方面,吸纳社会资本和民间资本参与投资,引导多种经济成分参与海洋牧场建设,围绕海洋牧场生态安全监管问题设立专项资金,一方面可以用于支付监测、评价、预警、决策、控制等各项工作的正常开支,另一方面也能为海洋牧场生态安全重大应急决策执行提供资金支持,保障监管工作得以顺利运行。⑤在政策保障方面,制定海洋牧场生态安全监测规范、海洋牧场生态安全评价办法、海洋牧场生态安全预警办法、海洋牧场生态安全决策机制、海洋牧场生态安全控制机制等政策文件,为开展海洋牧场生态安全监管提供政策依据。⑥在平台保障方面,充分利用现代化信息技术,搭建海洋牧场生态安全监管平台,实现对监管数据的收集与存储、分析与处理、呈现与发布,在充分发挥人机结合优势的基础上实现对海洋牧场生态安全的科学化、系统化、智能化监管。

4 结 论

在中国大力倡导现代化海洋牧场的时代浪潮下,沿海各地纷纷出台了海洋牧场建设规划、意见方案,海洋牧场发展明显提速、热度可观。然而,在海洋牧场建设过程中,部分地区出现的盲目扩张和“重头轻尾”等倾向亦暴露出了海洋牧场建设在生态安全方面缺乏理论指导的现实困境问题。在此背景下,为了保证中国海洋牧场的环境保护、资源养护和渔业持续产出等多重功能得以实现,本文以海洋牧场生态安全为对象,从监测、评价、预警、决策、控制、保障等层面构建了中国海洋牧场生态安全监管的理论框架体系,对指导现代化海洋牧场建设、践行“生态优先”原则、保证海洋牧场可持续利用具有一定的理论参考价值。

本文贡献之处可以概括为三个方面:①首次界定了海洋牧场生态安全的概念和特征。虽然已有学者明确了海洋牧场、生态安全、海洋生态安全等相关概念,但截至目前尚未发现有对海洋牧场生态安全概念进行界定的相关成果,为此本文在充分考虑海洋牧场特性的基础上,结合系统自身安全和生态系统服务两个方面首次定义了海洋牧场生态安全的概念,并从海域范围更小、人工干预更多、可變性更强、系统服务功能更明显等方面分析了其具体特征,有助于为后续研究海洋牧场生态安全问题奠定前提基础。②首次构建了中国海洋牧场生态安全的监管框架。本文不仅从管理主体、执行主体、受制主体等方面分析了政府部门、牧场企业及周边居民等各类主体之间的关系,而且还明确了海洋牧场生态安全的监管客体即海域环境、生物资源以及生态系统,在此基础上构建了中国海洋牧场生态安全的监管框架,有助于为后续探讨海洋牧场生态安全监管问题界定研究范围。③尝试分析并指出了海洋牧场生态安全监管的重点内容和解决思路。遵循海洋牧场生态安全监管框架,本文从监测与评价、预警与决策、控制与保障三个层面系统地分析了中国海洋牧场生态安全监管机制的重点内容,并针对其中的关键之处提出了解决思路,有助于为后续深化海洋牧场生态安全监管明确研究方向。

需要指出的是,本文聚焦于从宏观整体层面讨论中国海洋牧场生态安全监管的理论框架体系,但限于篇幅,理论框架体系中涉及的诸如数据转换、信息融合、决策优选等技术、模型、方法仍需进一步探索,通过整合不同学科知识进行细节突破是下一步亟待研究的重点。

参考文献

[1]程春梅. 浅谈海洋资源开发现状及污染分析[J]. 资源节约与环保, 2015(7):144.

[2]杨红生. 中国海洋牧场建设回顾与展望[J]. 水产学报, 2016,40(7):1133-1140.

[3]包特力根白乙. 海洋牧场建设热潮的冷思考[N]. 中国海洋报, 2017-07-26.

[4]李忠义, 林群, 李娇, 等. 中国海洋牧场研究现状与发展[J]. 水产学报, 2019,43(9):1870-1880.

[5]PITCHER T J, BUCHARY E A, HUTTON T. Forecasting the benefits of no-take human-made reefs using spatial ecosystem simulation[J]. ICES journal of marine science, 2002,59(suppl):17-26.

[6]HEITHAUS M R, VAUDO J J, KREICKER S. Apparent resource partitioning and trophic structure of largebodied marine predators in a relatively pristine seagrass ecosystem[J]. Marine ecology progress series, 2013,481:225-237.

[7]KITADA S. Economic, ecological and genetic impacts of marine stock enhancement and sea ranching: a systematic review[J]. Fish and fisheries, 2018,19(3):511-532.

[8]LEE S I, ZHANG C I. Evaluation of the effect of marine ranching activities on the Tongyeong Marine Ecosystem[J]. Ocean science journal, 2018,53(3):557-582.

[9]GRANT W S, JASPER J, BEKKEVOLD D, et al. Responsible genetic approach to stock restoration, sea ranching and stock enhancement of marine fishes and invertebrates[J]. Reviews in fish biology and fisheries, 2017,27(3):615-649.

[10]QIN M, YUE C, DU Y. Evolution of Chinas marine ranching policy based on the perspective of policy tools[J]. Marine policy, 2020,117:103941.

[11]秦曼, 刘阳, 程传周. 中国海洋产业生态化水平综合评价[J]. 中国人口·资源与环境, 2018,28(9):102-111.

[12]刘阳, 秦曼. 中国东部沿海四大城市群绿色效率的综合测度与比较[J]. 中国人口·资源与环境, 2019,29(3):11-20.

[13]秦曼, 杜元偉. 海洋产业生态化关键因素识别[J]. 应用生态学报, 2017,28(12):4092-4100.

[14]杨红生, 杨心愿, 林承刚, 等. 着力实现海洋牧场建设的理念、装备、技术、管理现代化[J]. 中国科学院院刊, 2018,33(7):732-738.

[15]宋福敏. 生态优先,推动海洋经济走向深蓝[J]. 环境经济, 2019(13):20-23.

[16]邢旭峰, 王刚, 李明智, 等. 海洋牧场环境信息综合监测系统的设计与实现[J]. 大连海洋大学学报, 2017,32(1):105-110.

[17]阙华勇, 陈勇, 张秀梅, 等. 现代海洋牧场建设的现状与发展对策[J]. 中国工程科学, 2016,18(3):79-84.

[18]唐启升. 渔业资源增殖、海洋牧场、增殖渔业及其发展定位[J]. 中国水产, 2019(5):28-29.

[19]ZHANG C, QUAN Y, ZHONG H. The building of marine ecological civilization and sustainable development: conference report[J]. Marine policy, 2019:103627.

[20]杨红生, 章守宇, 张秀梅, 等. 中国现代化海洋牧场建设的战略思考[J]. 水产学报, 2019,43(4):1255-1262.

[21]张兴, 冷疏影, 姚玉鹏. 第230期双清论坛“现代化海洋牧场建设与发展”在舟山召开[EB/OL]. (2019-04-12)[2019-08-06]. http://nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab445/info75700.htm.

[22]易爱军. 中国海洋生态安全问题探讨[J]. 环境保护, 2018,46(11):55-58.

[23]苏纪兰. 海洋生态安全的重要性[J]. 科技导报, 2013,31(16):3.

[24]杨振姣, 刘雪霞, 冯森, 等. 海洋生态安全现代化治理体系的构建[J]. 太平洋学报, 2014,22(12):96-103.

[25]杨振姣, 姜自福, 罗玲云. 海洋生态安全研究综述[J]. 海洋环境科学, 2011,30(2):287-291.

[26]郑克芳, 田天, 张海宁. 近岸海域资源环境承载力评估方法研究综述[J]. 海洋信息, 2015(1):30-35.

[27]任保卫. 无居民海岛资源环境承载力监测与预警评价试点研究:以三沙湾为例[J]. 海洋环境科学, 2018,37(4):545-551.

[28]文宇立, 吴悦颖, 王强, 等. 基于环境承载力的福州市海域分级管理[J]. 环境污染与防治, 2016,38(4):107-110.

[29]GARI S R, ORTIZ GUERRERO C E, A-URIBE B, et al. A DPSIR analysis of water uses and related water quality issues in the Colombian Alto and Medio Dagua Community Council[J]. Water science, 2018,32(2):318-337.

[30]EHARA M, HYAKUMURA K, SATO R, et al. Addressing maladaptive coping strategies of local communities to changes in ecosystem service provisions using the DPSIR framework[J]. Ecological economics, 2018,149:226-238.

[31]LU W, XU C, WU J, et al. Ecological effect assessment based on the DPSIR Model of a polluted urban river during restoration: a case study of the Nanfei River, China[J]. Ecological indicators, 2019,96:146-152.

[32]张少宇, 邹时林, 朱岚巍. 基于DPSIR模型的森林生态安全评估:以江西省为例[J]. 江西科学, 2018,36(6):937-941.

[33]DU Y, LI B, QUAN X. Construction and application of DPPD Model for evaluating marine resources and environment carrying capacity in China[J]. Journal of cleaner production, 2020,252:119655.

[34]ELMORE P, ANDERSON D, PETRY F. Evaluation of heterogeneous uncertain information fusion[J]. Journal of ambient intelligence and humanized computing, 2020,11(2):799-811.

[35]DU Y, ZHOU W. New improved DEMATEL method based on both subjective experience and objective data[J]. Engineering applications of artificial intelligence, 2019,83:57-71.

[36]DU Y, SUN Y. DS/ANP method: a simplified group analytic network process with consensus reaching[J]. IEEE access, 2020,8:35726-35741.

[37]麥丽开·艾麦提, 满苏尔·沙比提, 张雪琪. 叶尔羌河平原绿洲耕地生态安全评价及预警分析[J]. 中国农业资源与区划, 2019,40(7):135-144.

[38]ASHRAF A, NASRUDDIN H. The complex neutrosophic soft expert relation and its multiple attribute decision-making method[J]. Entropy, 2018,20(2):101.

[39]WANG J, ZHANG H, LIANG R. A multi-criteria decision-making method based on single-valued trapezoidal neutrosophic preference relations with complete weight information[J]. Neural computing & applications, 2018,30(11):3383-3398.

[40]SHEN K, ZAVADSKAS E K, TZENG G. Updated discussions on Hybrid multiple criteria decision-making methods: a review of applications for sustainability issues[J]. Economic research-ekonomska istraivanja, 2018,31(1):1437-1452.

[41]DU Y, WANG S, WANG Y. Group fuzzy comprehensive evaluation method under ignorance[J]. Expert systems with applications, 2019,126:92-111.

[42]DU Y, ZHONG J. Group inference method of attribution theory based on Dempster-Shafer theory of evidence[J]. Knowledge-based systems, 2019:104985.