基于舞弊钻石理论的“29岁现象”探析

林斌 杨德明 严韶俊

【摘要】目前我国舞弊案中的低龄化现象严重, 特别是29岁左右的人占比最大, 这应该引起社会的高度关注。 本文采用舞弊钻石理论分析与讨论舞弊低龄化问题, 认为该现象出现的主要原因是:环境压力、经济压力的增大以及青年人对待压力的不正确心态; 企业制度建设特别是互联网技术条件下的内部控制存在漏洞; 青年人实施舞弊的能力较强, 诚信道德修养和自我约束力相对较弱等。 故应“宽严相济、全面系统”地进行综合治理:首先, 反舞弊关口前移, 注意缓解青年人的压力、建立青年人的帮扶机制, 并推动诚信、合规教育入心入脑; 其次, 制度设计时注意“29岁”这个关键点, 扎紧制度的“笼子”; 再次, 采用大数据、区块链等新技术治理舞弊; 最后, 加快互联网领域建章立制, 推进青年信用体系建设和市场信用产品推广应用, 加大青年人舞弊联合惩戒和守信联合激励的力度。

【关键词】29岁现象;舞弊钻石理论;成因;治理;诚信

【中图分类号】F062 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2021)05-0010-9

一、引言

舞弊①正日益成为全球性的焦点问题。 据美国注册舞弊审查师协会(ACFE)发布的全球舞弊调查报告(2020)称, 舞弊给包括政府和企业在内的各类组织带来的经济损失约为全年总收入的5%。 前联合国秘书长潘基文将腐败定性为与恐怖主义、气候变暖同等级别的“全球性威胁”。 在我国, 党的十八大以来, 反腐倡廉取得了巨大的成就, 企业反舞弊工作也进步显著。 但同时也应该看到, 我国企业反舞弊形势依然严峻。 特别是最近的“两康事件”和瑞幸咖啡造假案等, 再次重创了社会诚信基础、破坏了市场信心。 目前, 企业舞弊、诚信缺失已经成为阻碍我国经济与社会发展的重要问题, 它导致人们之间互不信任, 社会公德水平下降, 交易成本增加, 严重影响了社会主义市场经济的健康发展。

与市场化改革初期的一些官员在临近退休阶段受到“权力不用, 过期作废”心理因素影响而发生舞弊的“59岁现象”不同, 相当多的迹象表明, 舞弊呈现出低龄化发展趋势。 以2020年企业反舞弊联盟“不诚信黑名单”数据库的2000多名舞弊者为统计样本, 笔者发现29岁左右的人数最多; 而企业反舞弊联盟在2018、2019年连续两年的反舞弊调查结果也显示, 30岁及以下舞弊者在各年龄段中占比最高[1] 。 借用20世纪我国市场化改革初期出现的退休前腐败的“59岁现象”, 本文将犯罪、舞弊者年龄分布集中在29岁左右的现象称为“29岁现象”。 治理舞弊、推进诚信建设, 不仅强调制度建设, 更需要关注群体的特征, 特别是对青年群体反舞弊的预防和治理。 “青年兴则国家兴, 青年强则国家强”。 因此, “29岁现象”的治理研究具有重要的理论与实际意义。 本文尝试利用舞弊钻石理论对“29岁现象”进行讨论与分析, 进而提出治理建议。

相比于现有文献, 本文的贡献在于:第一, 首次立足于数量较为充分的反舞弊调查和“不诚信黑名单”等一手数据, 提出“29岁现象”问题。 目前对“59岁现象”的研究已较为丰富, 然而受限于调查方式和样本量, 青年人的舞弊状况一直没有得到清晰的揭示。 笔者发现, 舞弊低龄化问题更为突出, 现阶段舞弊治理应更加关注青年人的舞弊问题。 第二, 拓展了舞弊成因的研究。 现有研究以领导干部或企业高管为研究对象所得出的舞弊动机并不能很好地解释青年人的舞弊行为, 本文聚焦于青年人特別是“90后”群体舞弊多发的成因, 对现有研究进行了补充。 第三, 拓展了反舞弊理论的应用。 基于舞弊钻石理论, 提出了治理舞弊低龄化的一系列政策建议, 同时结合中国情境和互联网时代特征, 提出加快互联网领域建章立制, 运用大数据、区块链等新技术依法反舞弊。

二、制度背景与文献综述

1. 制度背景。 正因为考虑到舞弊对政治、经济、文化等的破坏作用, 国际上普遍重视反舞弊立法。 早在1977年, 为打击海外贿赂行为, 美国国会颁布了《反海外腐败法》(FCPA)。 后续各主要国际组织以及发达国家相继颁布了类似法律, 包括英国的《反贿赂法》(UKBA)、法国的《萨宾第二法案》(Sapin II law)等。 国际上有效的预防性反腐败法规分别是:经济合作与发展组织(OECD)1997年发布的《国际商务交易活动反对行贿外国公职人员公约》、联合国2000年发布的《打击跨国有组织犯罪公约》及其2003年发布的《反腐败公约》。 为治理财务舞弊, 美国国会于2002年通过了《萨班斯—奥克斯利法案》(SOX), 制定了更为严格的公司治理、信息披露和财务报告规则, 明确规定上市公司CEO和CFO对舞弊和欺诈负有刑事责任。 近年来, 我国也越来越重视参与国际反舞弊合作。 2014年11月, 由我国起草的《北京反腐败宣言》在亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议上获得通过; 2016年9月, 在G20杭州峰会上, 《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》《二十国2017 ~ 2018年反腐败行动计划》和成立G20成员国反腐败追逃追赃研究中心三项成果获得通过并写入会议公报; 2018年7月, 金砖国家领导人就加强反腐败国际合作达成重要共识并写入《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》。

我国历届政府都非常重视反舞弊工作。 据中央纪委国家监委官网披露, 自“八项规定”实施至2019年止, 全国共查处享乐主义、奢靡之风问题33.284万起, 仅2019年受党纪政务处分的人数就高达12.47万。 伴随着国家反腐倡廉工作的持续深入, 企业也越来越重视反舞弊工作。 2015年成立的中国企业反舞弊联盟(现更名为“企业反舞弊联盟”)目前已有700多家会员企业, 本研究正是基于联盟成员企业的连续问卷调查和实地访谈所获得的资料及数据。

党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央反复强调青年一代有理想、有担当, 国家就有前途, 民族就有希望, 实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。 中共中央、国务院于2017年4月发布《中长期青年发展规划(2016 ~ 2025年)》, 不仅在思想道德层面注重理想信念和社会主义核心价值观的培育和践行, 而且为践行诚信与法治观念, 要求推进青年信用体系建设并逐步应用到青年入学、就业、创业等领域, 提出预防青少年犯罪的一系列措施。 共青团中央等多部委出台了《青年信用体系建设规划(2016 ~ 2020年)》《关于实施优秀青年志愿者守信联合激励加快推进青年信用体系建设的行动计划》, 采用联合激励和失信修复的方式, 引导青年践行服务社会、诚信守法的理念。

总体来看, 国际社会以及我国政府高度重视治理腐败, 也采取了一系列措施预防青少年犯罪。 但是现有政策更多关注于未成年人犯罪的预防, 而对已走向职场数年的青年人, 无论是在政策支持上还是在社会帮扶上, 都存在不足。 同时, 在制度设计上对青年人的约束不足, 比如对青年人特别是逐步走向领导和管理岗位的优秀青年, 制度上还缺失一套专门防范舞弊的监督体系。

2. 文献综述。 国内外学者主要以企业舞弊为研究对象, 从舞弊的动因、识别、监管及影响等多方面深入剖析, 为舞弊研究积累了丰富的理论基础、研究经验和应用工具。 比如, 在舞弊根源探讨方面, 国外学者从经济学、管理学、心理学等方面先后提出多种动因理论。 目前,学术界中流传最广、接受度最高的舞弊动因理论主要有冰山理论、Cressey[2] 的舞弊三角理论(FTT)②、GONE理论[5] 、舞弊风险因子理论[6] 以及Wolfe和Hermanson[7] 的舞弊钻石理论(FDT)。 为了给企业和其他组织提供更好的实务指导, COSO[8] 发布了《舞弊风险管理指南(2016)》。 这份指南适用于所有公司。 该指南将重点聚焦于企业如何设计有效的内部控制制度来降低舞弊风险, 是在2013年颁布的内部控制报告的基础上对舞弊内容的进一步细化。 学术界对企业舞弊的研究主要是从企业财务报告重大错报和管理层舞弊行为两个角度展开, 具体名称说法不一, 包括但不限于财务舞弊、财务报告舞弊、舞弊性财务报告、会计舞弊、管理舞弊、企业舞弊等方面。 从研究内容上看, 企业舞弊的研究主要包括舞弊的动因、识别、监管和影响等多个方面。 近年来, 国外会计、金融领域主流期刊上关于企业舞弊的论文主要是基于交叉学科的企业舞弊预测的研究, 如基于机器学习研究财务舞弊预测模型, 代表性研究有Bao等[9] 。

综上所述, 有关舞弊的研究成果非常丰富, 但在舞弊机理探讨上仍存在不足, 没有完全揭示“舞弊”这个“黑箱”的运行机理, 预测模型和变量仍需进一步优化, 特别对舞弊者画像的刻画(比如特征揭示)还不够清晰。 本文基于企业反舞弊联盟调查、“不诚信黑名单”数据库及实地调查研究的数据, 观测到舞弊低龄化且分布集中在29岁左右的现象, 希望一定程度上能弥补现有文献的不足。

三、“29岁现象”描述

国际上, 舞弊现象在过去几年迅速增多, 大型组织通过聘请专业人士(如法务会计师)来缓解压力和降低潜在的财务舞弊风险[10] 。 在我国, 据中纪委网站披露, 全国查处违反中央八项规定精神问题③数, 2015 ~ 2019年分别为36911、40827、51008、65055和61396起。 值得注意的是, 舞弊者中青年人占比呈增长趋势。 据ACFE[11] 调查报告, 与2018年相比, 2020年拥有1 ~ 5年工作时间的舞弊者增长了2%。

据中国司法大数据研究院[12] 发布的《司法大数据专题报告:网络犯罪特点和趋势(2016.01 ~ 2018.12)》专题报告, 我国绝大多数网络犯罪的年龄分布在20 ~ 40周岁(76.96%), 其中28周岁的被告人数最多, 约占全部被告人数的5.97%, 接近8000人, 具体见图1。

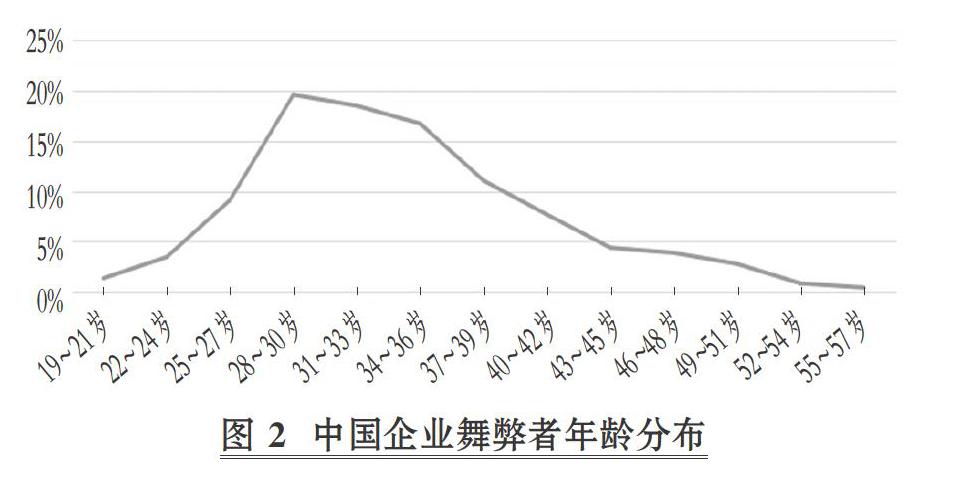

根据笔者2020年取得的录入企业反舞弊联盟“黑名单”数据库的2000多名舞弊者年龄统计结果, 发现29岁左右的人数最多(见图2)。 这些被列入不诚信“黑名单”的人员中“80后”和“90后”合计高达78%(其中男性约占八成), 舞弊者低龄化现象普遍。

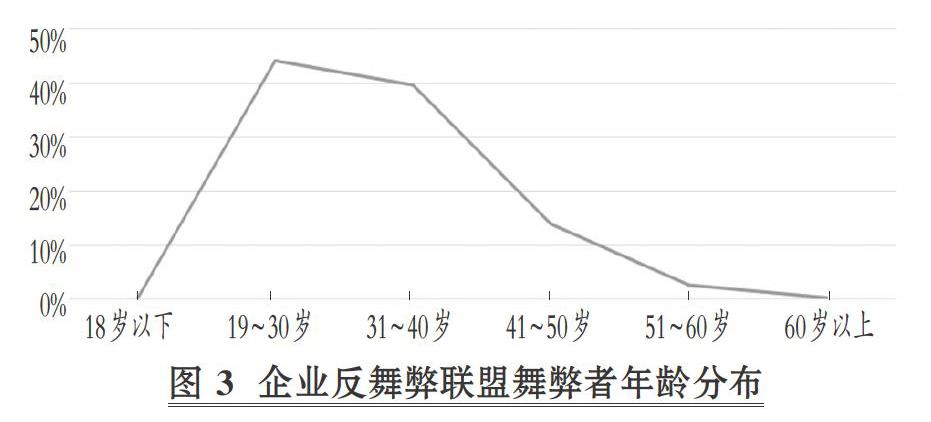

2018 ~ 2019年, 笔者连续在反舞弊联盟企业(目前联盟企业超过600多家, 绝大多数是中国民营标杆企业)做问卷调查, 并发布《中国企业反舞弊调查报告》(以下简称“调查报告”)。 根据2018年的调查结果, 30岁及以下的舞弊者在各年龄段中占比最高, 达到42.80%; 其次是31 ~ 40歲组别, 占比为37.71%。 根据笔者于2020年出版的调查报告数据, 发现舞弊者中也是29岁左右组的人数最多(详见图3), 具体年龄分布为:30岁及以下(43.99%)、31 ~ 40岁(39.47%)、41 ~ 50岁(13.82%)、51 ~ 60岁(2.54%)、60岁以上(0.18%)[1] 。 连续两年的调查结果均显示, 30岁及以下的员工是舞弊多发群体, 而且这一群体的舞弊风险有上升趋势。

图2和图3直观地显示, 我国企业中年龄在29岁附近的舞弊者占比已经达到各年龄段的峰值, 在后续5年内仍处于舞弊行为高发态势。 同时, 虽然在29岁之前的舞弊者占比较低, 但呈现急剧上升的态势。 在大样本中, 各年龄段员工在全体人员中所占比例应遵从正态分布, 这一现象并不是因为29岁左右人数占比具有更大基数所致。 而且, 从全国人口年龄分布来看, 29岁左右群体在劳动力人口总数中也不是占比最大的年龄段。

从国际比较来看, 我国企业舞弊者30岁及以下比例为43.99%, 远远高于ACFE 2018年的数据(15%)。 从工作年限来看, 我国企业舞弊人员工作时间在1年以内的, 2018年比例为16.97%, 2019年为26.46%; 而ACFE 2018年和2020年的数据均为9%左右。 从图4中可知, 我国企业舞弊低龄化问题与国外相比更为严重。

上述企业舞弊者的行为主要包括收受贿赂、索取回扣、侵占资产、职务侵占、财务欺诈、偷窃或挪用资产、泄露公司机密谋利等。 从行业来看, 信息传输、软件和信息技术服务业的舞弊者低龄化现象相对更为突出。 以上一系列数据显示, 我国近年来犯罪、舞弊呈现出较明显的低龄化趋势。

“29岁现象”既可能是一种特定年龄的特征, 即在一定社会经济条件下, 无论年代变更, 特定年龄所具有的普遍性特征; 也可能是一种年代特征, 在相近的年龄中共同经历相似的事件而形成共同的思想认知和价值观, “社会变迁给不同的出生队列打上各自时代的烙印”[13] 。 对“29岁现象”的性质及其演变, 还需基于一个更长的时间视角进行探究。 就当前而言, 为探索“29岁现象”的成因及其治理策略, 遏制舞弊低龄化趋势, 需要抓住主要矛盾的主要方面, 因此本文聚焦“90后”分析这一群体的思想认知、价值观和所处的时代特征。

四、舞弊低龄化现象的成因分析

舞弊低龄化现象的成因应从微观个体的普遍性特征着手。 在有关认知与价值观对行为影响的研究中, 高阶梯队理论得到了学界较为广泛的认可。 该理论表明, 企业管理者会根据自己的认知模式和价值观念进行决策, 并最终反映在企业的行为中[14] 。 然而, 错误的认知模式和价值观念会导致诸如舞弊等违法违规行为的发生, 笔者认为导致舞弊发生的认知模式和价值观念是在压力、机会、自我合理化和能力等多因素共同作用下形成。

舞弊钻石理论(FDT)由Wolfe和Hermanson[7] 于2004年首次提出, 被认为是犯罪学先驱Gressey著名的舞弊三角理论(FTT)的扩展。 FTT认为, 舞弊发生的成因是压力、机会和自我合理化(也称之为借口)。 若这三个要素同时存在则很容易发生舞弊行为, 正如热度、燃料、氧气同时存在就会燃烧一样。 FDT在FTT的三个初始舞弊组件中增加了一个名为“能力”(Capability)的元素(见图5)。 Wolfe和Hermanson认为, 即使感知压力、机会和自我合理化同时存在, 也不会发生舞弊, 除非第四个因素(即能力)也存在。 换句话说, 潜在的犯罪者必须具备舞弊的技能, 才会导致舞弊的发生。

Wolfe和Hermanson认为, “机会”意味着打开了舞弊门道, 激励(即压力)和合理化则是引导一个人走向大门, 能力使人能将敞开的门道识别为机会, 并反复利用它来实施舞弊。 他们认为:激励(即压力)是我想实施舞弊或我需要实施舞弊; 机会是指制度存在舞弊者可利用的漏洞, 这使舞弊有可能发生; 合理性是指说服自己值得冒险舞弊; 能力是指我具有实施舞弊的必要能力或特質。 “能力”的构成要素包括:在单位的位置或职能、智力、自信或自我、威逼能力、说谎本事和抗压能力等。

对于激励(压力)、机会、借口等三要素的子要素, Steve Albrecht等[15] 在其1995年出版的著作Fraud:Bringing Light to the Dark Side of Business中提出, 压力可分为四类:经济压力、工作相关的压力、不良嗜好的驱使和其他类型的压力; 机会大致源于六种情况:缺乏内部控制、不健全的审计制度、缺乏惩罚措施、无法判断工作质量、信息不对称和能力不足; 借口包括“这是公司欠我的”“我只是暂时借用这笔资金, 以后会归还”“我舞弊是善意的, 没有伤害到其他人”等。

笔者认为, 基于舞弊三角理论发展而来的舞弊钻石理论能更好地解释或揭示舞弊发展的成因或关键影响因素。 因此, 下面尝试用它来解释和分析“29岁现象”。

1. 三十而立的压力。 我国传统文化有“三十而立”的说法。 29岁左右的青年人大多面临成家立业的压力, 特别是身处大都市的青年人在工作上不得不面对高强度的竞争, 生活上面对完全市场化的住房、医疗、教育等支出。 目前我国正处在421家庭结构向422家庭结构的过渡阶段, 青年人承担的社会、工作、家庭压力也越来越大。 《中长期青年发展规划(2016 ~ 2025年)》明确指出, 人口结构的新特点和新变化使得青年一代的工作和生活压力不断增大。 此外, 网络经济、造星运动和技术革命等使一些青年人先富起来, 无形中也给青年人增加了很多压力和迷茫。 这些因素会进一步刺激或引诱青年人铤而走险。 对于当前的社会现象, 从事了三十多年青年研究的上海社会科学院社会学研究所所长杨雄表示, “今天的社会已经发展成为一个个体化、原子化的社会, 不仅价值观多元, 效率、竞争、市场的逻辑主导着整个社会的运行, 影响着人与人之间的交往, 人们的竞争感、危机感、不确定性普遍增强, 这是今天他们遭遇的困惑”[16] 。

然而, 压力始终伴随着每一代人和同一代人的各个阶段, 压力如何演变为舞弊行为, 关键在于对待压力的态度。 新中国成立不久, 当时的青年人特别是青年工人和学生奉行一种“越艰苦, 越光荣”的态度, 无条件支援国家建设特别是西部建设。 与之相比, 如今的工作条件和环境显然要好得多, 但是“90后”群体中悄然流行一种“佛系文化”“丧文化”, 消极面对社会压力[17] 。 张君等[18] 对28位平均年龄为36岁的领导进行访谈的结果也显示, 受访领导认为他们所带领的“90后”新生代员工自我约束力较弱、情绪和心理状态不稳定。 此类面对压力的心理状态, 特别是自我迷失和情绪化, 是诱发对法律法规底线的丧失、对诚信守法信念的丢失, 继而导致舞弊发生的内因。

2. 矛利而盾不坚。 29岁左右的员工, 大部分是“90后”, 他们被称为互联网的原住民, 是互联网的天然使用者, 伴随着互联网和个性化电子产品的普及而成长, 与前辈相比, 科技能力普遍更强(特别是互联网能力)、知识面更广。 与此同时, “90后”在校接受教育的时期, 国家、社会、家庭对教育的投入都相比以前更大, 整体受教育程度更高, 综合素质得到明显提高。 《中长期青年发展规划(2016 ~ 2025年)》在分析我国青年现状时提到青年人教育得到长足发展, “新增劳动力平均受教育年限达到13.3年, 处于我国历史上最好水平, 与发达国家之间的差距显著缩小”。 凭借较好的知识基础和获取信息的便利渠道, 这一群体能够较快掌握工作和业务所要求的技能。 加之这一群体的工龄少则也有五年左右, 其中大多数是企业的业务骨干, 通常具备发现相关流程中细微漏洞的专业能力。 另外, 29岁左右的企业员工一般也有升职的经历, 在企业有一定的职位和权力, 权力的滥用有可能会引发舞弊。

然而, 与青年人“能力”强不匹配的是, 我国企业反舞弊制度建设仍在路上。 以企业内部控制制度为例, 制度的建立健全和有效执行存在很多问题, 比如“以满足监管要求为定位, 内控建设主要是表面文章、形式化操作, 内控建设成果经常被束之高阁, 或内控与管理各行其道。 在复杂多变化的企业经营环境下, 中国企业内部控制面临着诸多危机与困境”[19] 。 此外, 当前我国大部分企业经营或多或少涉及“互联网+”, 信息技术运用比较普遍, 但是有效的信息技术内部控制缺乏, 基于科技创新的内部控制仍处在探索阶段。 根据笔者的调查报告, 虽然大多数企业认为新技术有助于反舞弊, 但是即便到了2018年, 民营标杆企业使用大数据技术、风险管理仪表盘、收集可疑电子数据等技术进行舞弊预防和查处的还不足三分之一。 概而言之, 29岁左右的企业员工有较强的舞弊“能力”, 加之制度的笼子不紧、基于信息技术或科技创新的内部控制薄弱, 为舞弊者提供了机会。

3. 舞弊合理化的借口。 我国的“90后”是一个比较特殊的群体, 他们中不少是独生子女, 出生时正值我国大力推行改革开放, 成长于开放的互联网环境和市场全球化时代, 小时候普遍接受国内传统教育, 长大后受西方文化影响, 思想变得更为多元化。 相对于“70后”“80后”等代际人群, 在价值观方面他们个体意识比较强, 更强调自我价值实现, 是“合理利己主义”的践行者。 据京东大数据研究院 2020年研究报告显示, “90后”的生活态度是, “所有我现在做的事都是为了成为更好的自我”。 他们奉行为自己而活的理念, 追求高品质的生活, 不惜为颜值、兴趣而高价买单。

因此, 当个人利益与社会利益不一致, 或在面对不正当利益诱惑时, 若道德约束力不够, “90后”可能更容易为自己跨越红线找到合理化的解释。 由于见多识广, “90后”通常比较自信, 更容易相信自己的“技术”能力强, 舞弊不会被发现。 此外, 29岁左右的青年对未来有较高的期望, 但价值观、世界观也相对不成熟。 一方面, 青年人渴望成功、渴望获得财富, 这会促使他们积极进取、努力工作; 另一方面, 青年人也容易染上消沉、随波逐流和攀比的毛病, 从而会强化其舞弊动机。

4. 互联网的影响。 “90后”的成长伴随着互联网的高速发展, 他们在生活、出行、娱乐、社交、消费等多方面受到互联网的洗礼[20] 。 互联网是把双刃剑, 一方面通过其“透明度”和快速的“广而告之”, 一定程度上能抑制舞弊, 对舞弊的治理起到积极的作用; 另一方面, 互联网特别是移动互联网对我国传统的道德观念产生了巨大冲击, 仿佛一夜之间将所有的人从熟人社会推向了陌生人社会。 旧的习俗被打破, 新的规则尚未建立, 再加上我国经济和社会的转型、改革和创新, 人们观念变化加速。 互联网天生的开放、互联互通、快速传播等特征, 以及由此带来的一些负面现象, 如水军、假新闻、语言暴力等网络乱象, 加剧了陌生人之间的不信任, 催化了人性“恶”的一面。 此外, 若“涉网”企业的内部控制跟不上, 也会给舞弊者带来机会。

五、“29岁现象”的治理探讨

相对于20世纪末的“59岁现象”, “29岁现象”治理更为重要:一是因为青年是国家的未来, 民族的希望; 二是29岁左右的年龄是人生的花季, 还未完全绽放就已枯萎, 实在可惜; 三是青年人犯罪对家庭、社会影响更大, 至少会对三个家庭产生直接伤害。 因此, 低龄化违法违规的治理刻不容缓。 笔者认为, “29岁现象”的治理应遵循“宽严相济、全面系统”的思路, 建立以政府为主导、以学校和企业为重点、以市场为辅助、以社会为依托的“四位一体”的反舞弊运行机制。 根据以上分析思路, 笔者提出以下政策建议。

1. 反舞弊关口前移, 缓解青年人压力、建立帮扶机制, 并推动诚信、合規教育入心入脑。 据北京师范大学社会治理智库“青年信用体系建设”课题组调查, 赡养、就业、住房贷款等(占比约77%)生活压力是击碎青年人生梦想的主要原因, 而继续教育、技术培训、创业指导、融资等(占比约40%)是青年需要社会帮助与指导的主要需求[21] 。 就企业而言, 要建立工作制度, 例如高管层与青年员工通过午餐会、团建、业务传帮带等形式的联络机制, 提升亲切感和凝聚力; 管理层要主动了解和把握青年在工作和思想上的动态, 及时发现和解决青年员工遇到的困难和疑惑; 为青年员工提供上升空间和发展机会, 让青年人将压力转化为兢兢业业干事创业的动力。

时机往往关系到成败。 如何创造和利用恰当的时机开展青年人守法诚信教育还有待研究[22] 。 笔者认为, 对青年人的诚信教育, 需要实现内化与外化相结合。 通过法律法规学习、案件警示教育、作风纠正意见等有效方式, 将守法诚信的道德品质“内化于心”, 绷紧守法诚信的底线。 然而, 要想让青年人自觉地提升德性修养, 达到“外化于行”的效果, 正确的路径是:首先, 要像处罚“醉驾”一样严惩触犯“底线”的舞弊行为(如考试作弊、论文造假等), 使之不敢; 其次, 利用新技术扎紧制度的“笼子”, 使之不能; 最后, 辅以持之以恒的崇德修身教育、宣传和引导, 使之不愿。 这样, 假以时日, 自觉的道德养成必然会成为青少年强大的精神力量。

2. 制度设计时注意“29岁”这个关键点, 扎紧制度的“笼子”。 目前, 无论是企业还是行政事业单位, 在制度规范方面很少关注29岁这个关键控制点。 事实上, 企业是吸收青年人就业最多的地方。 防范青年人舞弊对企业反舞弊机制建设来说, 具有特别重要的意义。

(1)在制度建设的事前环节, 重在预防和警示。 为此笔者建议:用人单位招录员工时应要求应聘者提供个人信用报告; 为青年员工建立诚信档案; 有针对性地加强青年人的合规管理(如签约时订立诚信、合规条款等); 加大“29岁现象”案例警示性宣传的力度。 除了上述短期预防机制, 为从源头上治理舞弊, 还要考虑内部控制的作用。 在新技术条件下, 内部控制要进行信息化、智慧化升级, 以“精益化”为轴, 以新技术为翼。 精益化管理是业务流程固化的前提, 实施岗位分析和流程梳理, 依次达到岗位精益化、业务流程化、流程信息化和智慧化, 特别是要提高重要领域和关键岗位的信息化覆盖率, 堵住制度漏洞。 对此笔者认为, 应推动实施人岗结合的精益化反舞弊风险机制建设。 互联网时代的岗位和人的特征都发生了明显变化。 人岗结合不仅要考虑能力、知识、经历、性格等方面, 更应侧重于道德观念和价值追求维度上的契合。 例如, 在舞弊频发岗位上, 在其他各方面条件相近的情况下, 应优先考虑守法诚信意识强、事业追求远大的员工。 选任、提拔青年人要更加注重品德修养, 应德先于才。

(2)制度建设的事中环节, 重在及时预警、身先垂范和价值驱动。 反舞弊机制可强化对青年人负责的关键岗位的巡视、监察、审计、财会监督。 为解决人为监督“看不住、监督难、防不住”的问题, 必须通过智能化手段进行监督。 例如, 海尔构建的智能化诚信生态平台, 实际上是一个大数据集成和分析平台, 主要对员工和供应商进行实时多维的诚信画像, 有效提升了监督效能。 企业诚信智能化建设要注意在社会契约论框架下统筹考虑主观诚信和客观诚信, 综合考虑企业与各利益相关者的关系[23] , 而不能只见客观而忽视主观, 也不能仅限于内部利益相关者。 制度的有效实施关键在人, 管理层也要看到, 随着“90后”“00后”新生代进入职场, 反舞弊逻辑思维发生了颠覆性变化。 一方面, 由自上而下的“控制他人以实现目标”模式, 逐步转向“改变自己以影响他人”的模式, 或者是“自上而下”和“自下而上”两者相结合的模式; 另一方面, 反舞弊仅仅停留在方法论层面很难取得良好的运行效果, 反舞弊驱动力应由任务驱动发展到目标驱动以及价值驱动。 因此, 企业治理舞弊低龄化问题, “90后”的前辈特别是年长的管理层就要起到诚信守法、清正廉洁的示范作用。 同时, 企业反舞弊可以借鉴国家反腐倡廉建设经验等, 以体现出具有新时代特征的企业反舞弊的“道路自信”和“文化自信”。

(3)制度建设的事后环节, 重在追责问责和联合惩戒。 根据笔者2018年和2019年的调查结果, 解雇是企业处理舞弊者最普遍的方式, 缺乏足够的证据和已提起民事诉讼是未移交司法的主要因素。 因此, 企业应建立一套责任认定、警示、记过、处罚、免职、解雇等层次分明的追责问责机制。 其中一个典型是, 中集集团于2018年根据国资委的相关规定, 制定了《责任事件问责办法》和“责任事件清单”, 明确了红线、底线, 要求全体员工贯彻学习, 起到了良好效果。 对特别严重者, 尤其是触碰刑事法律的, 企业要加强证据收集, 待条件成熟时依法移送司法机关。 但从社会整体而言, 仅依靠某个或少数企业、单位, 无法有效发挥震慑作用, 比如舞弊者的“异地就职”“换单位”极大地伤害了许多单位的反舞弊积极性。 为此, 建议发挥企业团体、行业或专业协会等社会组织在诚信建设中的独特作用, 具体包括:支持社会组织在合法的基础上构建“不诚信员工信息共享”平台, 让失信者再就业不再容易; 支持社会团体对企业和非营利组织等进行诚信评价, 营造良好的商业环境和文化氛围。

3. 采用大数据、区块链等新技术治理舞弊。 根据笔者的调查报告, 信息技术的使用效率平均每提高1个单位, 企业发生舞弊的概率就会降低1.5%。 这充分说明运用信息技术是防范舞弊的重要举措。 随着大数据、区块链、云计算、人工智能等技术的应用及普及, 构建以数据驱动监管为核心的分布式平等监管、智能化实时监管体系, 是未来科技反舞弊与诚信建设制度化的方向。 笔者认为, 要利用大数据、区块链等信息技术促进城市间在信息、资金、人才、征信等方面更大规模的互联互通, 避免信息孤岛问题。 特别是区块链技术, 其本质是一个去中心化的数据库, 是一串使用密码学方法产生关联的数据块, 每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息, 用于验证其信息的有效性(防伪)并生成下一个区块。 在不涉及机密与个人隐私的前提下, 应打通各部门、各单位、各企业的数据壁垒。 社会上的每一个个体、组织都可以借助大數据系统, 便捷地查询某人、某企业或组织的信用评级、失信记录, 进而做出合理决策。

4. 加快互联网领域立法, 推进青年信用体系建设和市场信用产品推广应用。 从社会治理角度看, 舞弊治理是一个长期的、复杂的系统工程, 单靠企业和行业协会的力量远远不足。

(1)在政府层面, 笔者建议从以下两点着手:

首先, 加快全面系统的互联网立法, 建章立制。 人类社会经过数千年的发展, 形成了较完善的约束机制(法律、宗教、文化等)。 物理世界遵循着自然法则, 而作为第三空间的互联网世界的发展时间较短, 规则不够完善。 我国互联网应用走在世界前列, 但目前至少在经济领域, 比如互联网金融、网络交易等方面, 法律法规还不够健全。 网上交易流行的是丛林法则, 由于缺乏系统性的约束机制, 现实世界的法律法规、公序良俗尚不足以约束虚拟的网络世界。 而“90后”同时在现实和网络世界成长, 缺乏法治的网络环境势必对青年人思想认识和价值观的形成带来不利影响, 是造成舞弊低龄化的深层次因素。 因此, 系统地加强互联网立法非常重要。 党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央, 高度重视互联网, 要求抓紧制定立法规划, 完善互联网信息内容管理、关键信息基础设施保护等法律法规, 依法治理网络空间。

其次, 以青年信用体系建设为抓手, 推动反舞弊关口前移。 2020年是共青团中央等部门发布《青年信用体系建设规划(2016 ~ 2020)》(简称“规划”)的收官之年, 但不应该是青年信用工程建设的收官之年。 青年信用体系建设, 重在制度执行, 贵在坚持, 成在全国一张网。 因此, 建议共青团中央联合相关部委, 进一步贯彻落实“十三五”期间国家发布的各项信用体系建设文件的要求, 在“十四五”期间制定新的青年信用工程建设规划; 制定学生信用评价和信用修复制度, 要求学校加强诚信教育和考核评价工作, 为毕业生出具信用报告(包括中国人民银行的征信记录、有无考试作弊和论文造假、志愿者服务经历、信用奖励等); 建设覆盖全国青年的统一征信系统, 完善守信联合激励、失信联合惩戒机制, 择机制定《青年信用体系建设国家标准》(GB), 避免政出多门、各自为政。

(2)在市场层面, 建议利用市场力量推动诚信建设, 在政策上鼓励征信市场化, 支持企业开发更多的信用产品(如芝麻信用分、微信支付分、京东白条等)。 要重视互联网、发展互联网、治理互联网, 充分发挥互联网在治理“29岁现象”中的作用。

六、结论、未来研究方向及不足之处

1. 结论。 舞弊是全球性问题, 现有研究和反舞弊治理实践关注领导干部或企业高管, 忽视了青年人的舞弊问题。 本文基于企业反舞弊调查一手数据以及企业反舞弊联盟“黑名单数据库”, 发现30岁以下年龄组, 具体而言29岁左右的舞弊者占比在所有年龄段中最高, 客观揭示了“29岁现象”。 基于舞弊钻石理论研究发现, 青年人舞弊的成因源于环境压力、经济压力的增大以及对待压力的不正确心态; 企业制度建设特别是互联网技术条件下的内部控制存在漏洞; 青年人实施舞弊的能力较强, 而其诚信道德修养和自我约束力较弱。 据此, 本文指出, “29岁现象”的治理应遵循“宽严相济、全面系统”的思路。 首先, 将反舞弊关口前移, 注意缓解青年人的压力, 建立青年人的帮扶机制, 并推动诚信、合规教育入心入脑。 其次, 设计制度时应注意“29岁”这个关键点, 扎紧制度的“笼子”。 再次, 采用大数据、区块链等新技术治理舞弊。 最后, 加快互联网领域建章立制, 加强青年信用体系建设和市场信用产品推广应用, 加大青年人舞弊联合惩戒和守信联合激励的力度。

2. 未来研究方向。 毋庸置疑, 舞弊钻石理论对很多舞弊现象(包括“29岁现象”)都有很强的解释力, 但對某些问题的解释力度则略显不足, 该理论本身在结构、操作等层面也存在不足。 因此, 舞弊钻石理论也存在着修正与完善的空间。

(1)舞弊钻石理论没有揭示四个要素的内在结构关系, 进而会影响舞弊治理绩效。 比如四个要素中, 哪些是舞弊发生的内因, 哪些是外因? 各要素之间是什么关系, 四要素及其子要素的影响因子又是什么, 如何运行? 或者说四要素的前置变量、中介变量、调节变量是什么? 四要素发挥作用的路径及其后果如何? 这些可能都有赖于更严谨的实证讨论。 也就是说, 目前我们对舞弊钻石理论运行机理还不清楚, 它还是一个“黑箱”。

(2)舞弊钻石理论未考虑四个要素(机会、压力、借口、能力)的权重以及顺序问题。 事实上, 这个问题非常复杂, 针对不同的人群、不同的问题、不同的时间、不同的状况, 这四个要素的关注点(即权重问题)也不同。 例如, 对于出身贫穷家庭的人士与富二代, 其舞弊的动机可能差异很大。 基于心理学角度分析, 若涉及个人特质、价值观等隐性因素, 则治理较难, 比如借口、压力; 若涉及机会、能力等显性因素治理相对容易一些。 未来需要借助一系列案例研究、大样本实证研究, 提供差异化的、有针对性的舞弊预防和治理机制。

(3)舞弊钻石理论没有考虑互联网时代、数字经济时代的影响, 而这有可能是舞弊低龄化的重要诱因之一。 互联网时代、数字经济时代涌现出一批新业务、新技术、新模式、新业态, 青年人在适应新技术时代方面必然具有很多优势, 这也为青年人进行舞弊提供了机会和可能。 未来舞弊钻石理论的完善与修正必然需要融入互联网时代、数字经济时代相关的技术特征。

(4)舞弊钻石理论是建立在短期博弈思维上的, 该理论未考虑长期博弈的思路对舞弊问题的影响, 因此, 也不能较为合理地解释现阶段“59岁现象”已然较少存在的现象。 当进入长期博弈的思维, 个体的行为必将大为改变。 无论是政府、事业单位还是企业, 现行的一系列制度安排使得“59岁现象”在很大程度上减少。 这一系列制度安排的特点在于:从短期博弈到长期博弈, 换言之, 将即将退休的官员、领导的福利、待遇等长期化, 使得即将退休的官员、领导不再仅仅考量短期收益问题。

(5)舞弊钻石理论的原理论或上层概念依据仍不清晰。 舞弊钻石理论源自舞弊三角理论, 该理论来源于犯罪调查的经验总结, 更多表现为工具性, 缺乏严谨的理论推导和实证, 学理依据论证不足。 比如, 钻石理论的上位概念或原理论是什么? 由什么概念推导而来? 这些问题的回答都有赖于更进一步的研究。

3. 不足之处。 本文的不足主要在于: 第一, 本文数据主要来自于企业反舞弊联盟的调查问卷和“不诚信黑名单”的数据, 样本大部分来自标杆民营企业, 数据量有限, 据此得出的结论是否在中小民营企业、国有企业、行政事业单位以及其他类型的组织中适用仍需进一步研究。 第二, 舞弊钻石理论自身仍有诸多需要改进之处, 特别是在互联网技术条件、长期博弈和中国文化情境下, 使得我们对“29岁现象”成因和治理的讨论未必系统全面。

【 注 释 】

① 舞弊是一个宽泛的概念,尽管不同的学科定义不完全相同,但基本含义大同小异,即以欺骗的方式获得他人好处的行为。比如,美国注册舞弊审查师协会(ACFE)将舞弊定义为:为了个人利益,利用职务之便故意滥用工作单位资源和财产的行为,按性质不同,舞弊可分为资产滥用、腐败和虚假财务报表。《中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任》(2019),将舞弊定义为被审计单位的管理层、治理层、员工或第三方使用欺骗手段获取不当或非法利益的故意行为。

② 根据Dorminey等[3] 的说法,FTT的起源可追溯到Sutherland[4] 的作品,他提出了白领犯罪这一术语。而Cressey[2] 将研究重点放在引导个人从事舞弊和不道德行为的因素上。他的研究后来被称为FTT。这个理论包括舞弊发生所必需的三个要素:感知压力、机会和合理化。

③ 主要是指违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝、违规操办婚丧喜庆、违规发放津补贴或福利、公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排等问题。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 林斌,孙岩,陈莹.中国企业反舞弊调查报告[M].北京:中国财政经济出版社,2020:111,225.

[2] Cressey D. R.. The Criminal Violation of Financial Trust[ J].American Sociological Review,1950(6):738 ~ 743.

[3] Dorminey J., et al.. Beyond the Fraud Triangle: Enhancing Deterrence of Economic Crimes[ J].The CPA Journal,2010(7):17 ~ 23.

[4] Sutherland E. H.. Principles of Criminology[M].Chicago:J. B. Lippincott Company,1939:vii,643.

[5] Bologna J., Lindquist R., Wells J.. The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime[M].New York:Wiley,1993:20 ~ 23.

[6] Bologna J., Lindquist R.. Fraud Auditing and Forensic Accounting:New Tools and Techniques[M].Hoboken: John Wiley & Sons,Inc.,1995:433 ~ 434.

[7] Wolfe D., Hermanson D.. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud[ J].The CPA Journal,2004(74):38 ~ 42.

[8] COSO. Fraud Risk Management Guide Executive Summary,2016.

[9] Bao Y., Ke B., Li B., et al.. Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded U.S. Firms Using a Machine Learning Approach

[ J].Journal of Accounting Research,2019(58):199 ~ 235.

[10] Abdullahi R. U., Mansor N.. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research[ J].International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences,2015(5):38 ~ 45.

[11] ACFE. Global Study on Occupational Fraud and Abuse,2020.

[12] 中國司法大数据研究院.司法大数据专题报告:网络犯罪特点和趋势[R].2019:8.

[13] 杨菊华,张钊,罗玉英.流动时代中的流动世代:近30年中国青年流动人口特征的变动趋势[ J].中国青年研究,2016(4):53 ~ 62.

[14] Hambrick D. C.,Mason P. A.. Upper Echelons:The Organization as a Reflection of Its Top Managers[ J].The Academy of Management Review,1984(2):193 ~ 206.

[15] Albrecht W. S., Wernz G. W., Williams T. L.. Fraud:Bringing Light to the Dark Side of Business[Z].Irwin Professional Pub.,1995.

[16] 德勤.中国企业内控十年专题报告[R].2014:6.

[17] 宋德孝.青年“佛系人生”的存在主义之殇[ J].中国青年研究,2018(3):41 ~ 45.

[18] 张君,孙健敏,尹奎.90后新生代员工的特征:基于社会表征的探索[ J].企业经济,2019(8):111 ~ 117.

[19] 林斌,饶静.上市公司为什么自愿披露内部控制鉴证报告?——基于信号传递理论的实证研究[ J].会计研究,2009(2):45 ~ 52+93 ~ 94.

[20] 京东研究院.90后人群消费白皮书[R].2020:3 ~ 4.

[21] 魏礼群.中国青年诚信建设新探索[M].北京:中国言实出版社,2017:351.

[22] 倪茂晋,陆风,宋强.近20年青少年道德教育研究的现实脉络与演进特征——基于CSSCI来源期刊文献计量分析[ J].中国青年研究,2021(1):96 ~ 104.

[23] 林斌,严韶俊.上市公司诚信量化研究——基于创业板的数据分析[ J].会计之友,2020(3):13 ~ 20.