工业化与双循环:对新发展格局的政治经济学探析

乔晓楠 宁卢申 王奕

摘 要:工业化是实现现代化的关键,其本质为以机器体系替代劳动的方式促进生产力发展。一国在工业能力积累的过程中可以根据自身情况和外部环境构建与特定发展阶段相适应的双循环结构,以解决所需的资金、技术与市场等问题。新中国成立之后,在计划经济时期与改革开放时期分别以国内循环与国际循环为主体实现了工业化的两次跃升,建立起门类齐全的现代工业体系,完成了由一个贫穷落后的农业国成长为世界第一工业制造大国的历史性蜕变。未来,为了应对成本悖论以及全球失衡带来的挑战,实现工业“由大到强”,推动工业化的第三次跃升,有必要调整国际收支,重构国内循环与国际循环的关系。一方面通过调节收入分配、优化投资结构,促进国内大循环;另一方面坚持合作共赢,实行高水平对外开放,促进国内国际双循环。

关键词:工业化;现代化;国内循环;国际循环;新发展格局

中图分类号:F420 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2021)02-0043-11

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。于是,为什么要构建新发展格局、构建怎样的新发展格局以及如何构建新发展格局就成为经济学界的热点问题。对此,本文基于政治经济学的基本理论,以建设社会主义现代化强国为目标,以工业化为主线,从理论逻辑、历史逻辑以及实践逻辑分别探讨国内循环与国际循环,进而尝试对上述问题进行回答,以促进对构建新发展格局这一重大战略抉择的认识与理解。

一、工业化与双循环的政治经济学

(一)工业化是实现现代化的关键

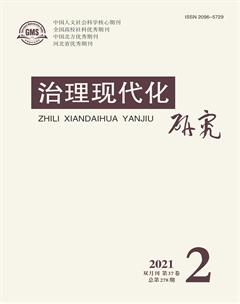

在人类发展的历史长河之中,工业革命对经济增长与人口增长产生了重要的影响。图1给出了从公元前1000年至今的人均收入的变化情况。以公元1800年的人均收入作为标准的单位1,从公元前1000年到公元1800年之间,人均收入仅围绕单位1上下波动。换言之,在漫长的2800年中,全世界的人均收入水平在整体上并没有明显的提高。直到公元1800年左右,人均收入水平才出现了快速的攀升,劳动生产率大幅提高,社会财富总量极大地增长,人类的生活水平显著改善,部分国家步入了现代化阶段。图2给出了从公元元年至今的世界人口数量变化情况,其也表现出与人均收入类似的特征,即十九世纪之前的世界人口增幅较低。从公元元年的2.31亿人增至1820年的10.4亿人,年均增长率仅为0.08%,而在公元1820年之后人口则快速增长,在2000年已经达到61.14亿人,年均增长率为0.9%。为什么经济增长与人口增长会呈现出以上特点呢?究其原因,则是于18世纪中后期爆发了工业革命,并且由此建立起来的机器大工业极大地推动了社会生产力的发展,突破了马尔萨斯陷阱,使得人类社会进入了工业化所开启的崭新发展阶段。

正是由于生产力的发展是社会前进的动力,因此不难理解工业化是实现现代化的关键。对此,罗荣渠指出:从广义上看,现代化是一场由工业化推动的整个人类社会从传统农业社会向现代工业社会的全球性大转变,并且还在经济、政治、文化、思想等多个领域带来广泛而深刻的影响。[1](P16-17)换言之,如果没有工业革命,就不会有人类历史上的这一深刻转型,现代化的概念也就不会存在。

(二)工业化的本质是构建机器体系发展生产力

既然工业化如此重要,是实现现代化的关键,那么工业化是怎样推动生产力发展的呢?马克思在《资本论》中,基于历史唯物主义的研究方法,系统地阐述“机器大工业”理论。这一理论可以帮助我们理解工业化的本质。

第一,机器及其构成。机器是推动工场手工业向大工业转型的关键,那么到底什么是机器呢?马克思指出:“所有发达的机器都由三个本质上不同的部分组成:发动机,传动机构,工具机或工作机。发动机是整个机构的动力。它或者产生自己的动力,如蒸汽机、卡路里机、电磁机等;或者接受外部某种现成的自然力的推动,如水车受落差水推动,风磨受风推动等。传动机构由飛轮、转轴、齿轮、蜗轮、杆、绳索、皮带、联结装置以及各种各样的附件组成。它调节运动,在必要时改变运动的形式,把运动分配并传送到工具机上。机器的这两个部分的作用,仅仅是把运动传给工具机,由此工具机才抓住劳动对象,并按照一定的目的来改变它。机器的这一部分——工具机,是十八世纪工业革命的起点。在今天,每当手工业或工场手工业生产过渡到机器生产时,工具机也还是起点。”[4](P410)此处,需要注意的是在机器的各种组成部分之中,工具机居于核心地位。其原因在于工具机的作用为“用自己的工具来完成过去工人用类似的工具所完成的那些操作”。[4](P411)这不仅揭示了机器对劳动的替代,而且可以帮助厘清能源革命在工业革命中所处的从属地位。众所周知,“人能够同时使用的工具的数量,受到人天生的生产工具的数量,即他自己身体的器官数量的限制”[4](P411),此时才使得发动机以及能源革命具有现实意义。正如马克思所讲:“十七世纪末工场手工业时期发明的、一直存在到十八世纪八十年代初的那种蒸汽机,并没有引起工业革命。相反地,正是由于创造了工具机,才使蒸汽机的革命成为必要。”[4](P412)

第二,机器转化为机器体系及其对劳动过程的重塑。如果数量众多的不同功能的“机器”结合在一起,那么就可能构成“机器体系”。马克思指出:“只有在劳动对象顺次通过一系列互相连结的不同的阶段过程,而这些过程是由一系列各不相同而又互为补充的工具机来完成的地方,真正的机器体系才代替了各个独立的机器。”[4](P416)并且,机器体系可以被视为“机器生产的最发达的形态”。[4](P419)此外,机器体系的出现与应用对劳动过程进行重塑,社会化大生产随之出现。正如马克思所讲:“在工场手工业中,社会劳动过程的组织纯粹是主观的,是局部工人的结合;在机器体系中,大工业具有完全客观的生产机体,这个机体作为现成的物质生产条件出现在工人面前……而机器,除了下面要谈的少数例外,则只有通过直接社会化的或共同的劳动才发生作用。因此,劳动过程的协作性质,现在成了由劳动资料本身的性质所决定的技术上的必要了。”[4](P423)

第三,机器的作用。马克思指出:“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程,必然大大提高劳动生产率,这一点是一目了然的。”[4](P424)因此,制造并且应用机器的作用就在于推动生产力的发展。所以《共产党宣言》中才会写道:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大,自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量的人口。过去有哪一个世纪能够料想到有这样的生产力蕴藏在社会劳动里呢?”[5](P277)

第四,机器的价值与生产率。从劳动价值论出发,机器作为一种生产资料,其自身的价值就是由生产机器所需要耗费的劳动时间所决定的。即使是用机器生产机器,也可以通过还原,将其理解为不同时期劳动时间的耗费。因为机器是一种“人的手的创造物”[4](P424),所以其也可以被理解为被物化了的人类劳动。于是,在生产过程中,机器只是将自身的价值转移至新产品之中,而不会创造出新增价值。在此基础上,马克思进一步指出:“只要机器所费的劳动,从而机器加到产品上的价值部分,小于工人用自己的工具加到劳动对象上的价值,这种差额就一直存在。因此,机器的生产率是由它代替人类劳动力的程度来衡量的。”[4](P428)

第五,机器的生产与工业化的本质。既然机器是引发工业革命的关键,那么机器的生产自然就变得格外重要。马克思强调:“大工业必须掌握它特有的生产资料,即机器本身,必须用机器来生产机器。这样,大工业才建立起与自己相适应的技术基础,才得以自立。”[4](P422)因为机器是用来生产产品的,而机器的生产又依靠机器来实现,所以这就体现出了迂回生产的特点。加之分工与专业化,建立在迂回生产基础上的效率改进就构成了工业化的本质。

尤为重要的一点是,对于工业化的理解需要基于唯物史观,从动态发展的角度去加以认识。只要新的科技革命发生,新型的机器出现并且促进生产效率得以“划时代”的提升,其都可能引发一次新工业革命并开启一轮新的工业化进程。因此,产业经济学中所讲的“工业化”与“后工业化”仅是给定技术条件之下的静态认识,现实世界中在“后工业化”之后还可能有“新工业化”。这要求我们打破“配第-克拉克”定律的教条,不能简单地将国民经济中工业占比的下降而服务业占比的上升理解为“产业升级”或者“产业高级化”。

当然,以上要点主要强调了机器以及工业革命在生产力方面的影响,而从生产关系层面的考察也不应忽视。例如,《共产党宣言》中指出,“无产阶级却是大工业本身的产物”[5](P282),“随着大工业的发展,资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人”[5](P284)。鉴于篇幅所限,此处不再赘述。

(三)工业能力的积累与双循环

基于前文的分析,工业化的本质在于以机器替代人的劳动,以机器生产机器,通过迂回生产以及机器体系的建立推动生产力的发展。因此,工业化的过程就是工业能力积累的过程。马克思将经济的运行理解为社会的再生产,其中又涉及生产、分配、交换、消费等环节,而工业能力的积累也需要在再生产的过程中逐步实现,并且伴随着经济规模的不断扩大、经济结构的持续调整,生产效率才得以提升。当然,工业能力的积累也离不开必要的环境以及一系列的条件,例如资金、技术、市场都会对工业化的进程产生重要影响。于是,一国为了解决资金、技术、市场等问题,启动并加速本国的工业化进程,就需要建立与其内部条件以及外部环境相适应的国内循环与国际循环。

借鉴资本循环的逻辑,可以对资金的来源国与投资国、购买生产资料的来源国以及产出商品的销售国进行区分。首先,资金既可能来自于本国也可能来自于外国,并且资金既可能投资于本国又可能投资于外国。显然,如果是来源于外国的资金在本国投資,那么对于本国而言就相当于外商直接投资(Foreign Direct Investment,简称FDI);如果是来源于本国的资金在外国投资,那么对于本国而言就相当于对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,简称OFDI);当然如果是本国的资金在本国投资并成立的企业则是内资企业。其次,利用资金购买生产资料并雇佣工人进行生产,那么所购买的生产资料既可能是由本国生产也可能是由外国生产。如果投资于本国的企业所购买的生产资料由外国生产,那么将涉及中间产品的进口;如果投资于外国的企业所购买的生产资料由本国生产,那么将构成中间产品的出口。当然,与生产资料的情况类似,投资于本国的企业其生产所雇佣的工人在理论上既可能是本国的工人,又可能是外国的工人。但是,跨国劳务输出的情况较之于雇佣本地工人的情况相对要少。再次,投资于本国的企业其产出的商品既可能在本国销售又可能在外国销售,而投资于外国的企业其产出的商品也可能在本国销售。显然,这与最终商品的进出口相关。最后,如果在前述三点的基础上进一步引入两大部类以及不同产业部门,那么国内循环与国际循环不仅涉及价值生产、价值实现、价值分配,而且还将涉及经济结构的问题。

综上所述,可以获得以下三点发现:第一,国内循环与国际循环相互联系,而并非彼此独立,特别是在经济全球化高度发展,跨国公司主导并且推动了产品内分工的时代更是如此。第二,国内循环与国际循环之间的联系可以基于资金、生产资料、产出商品以及经济结构等维度的区分而具有多种形式,对于一国而言,在特定的时期可能某一种形式会居于主体地位,并且这种居于主体地位的形式将会主导该国在该时期的国际收支结构。第三,正是由于国内循环与国际循环联系的复杂性与多样性,给予了一国在特定时期利用国内国外两种资源、两个市场来推动本国工业化进程的可能性。

二、中国的工业化道路与双循环的历史演进

(一)中国工业化的第一次跃升与国内循环

近代中国落后的重要原因之一,就是错失两次工业革命的历史性机遇。因此,新中国成立之初便迫切地需要开启工业化的进程,进而探索实现现代化与民族复兴的道路。[6](P20-22)在计划经济时期,中国依托国内循环,初步建立起一套完整的工业体系与国民经济体系,实现了工业化“从无到有”的历史性突破。

1953年,党中央正式提出“逐步实现国家的社会主义工业化”。[7](P704)1954年,周恩来在第一届全国人民代表大会第一次会议上所作的《政府工作报告》标志着“四个现代化”[8](P132)的目标正式提出,其中第一个现代化就是工业现代化。为此,中国的第一个五年计划明确要集中力量进行以苏联援建的156个项目为中心的、由694个大中型建设项目组成的工业建设,建立社会主义工业化的初步基础。计划经济时期建设工业化的具体方式主要是学习借鉴苏联工业化模式,由国家推动工业化,以公有制经济为基础,实行重工业优先发展战略。在生产资料社会主义改造的基础之上,通过粮、棉、油等农产品的统购统销以及工业品的统一调配,利用计划经济体制创造出的工农业产品价格剪刀差来解决工业的积累问题,实现从“农业国”向“工业国”的转变。虽然不可否认苏联援建的项目对于一穷二白的中国建立工业化的基础非常重要,但是中国始终坚持将独立自主作为发展工业化的基本原则。此间,在党的领导和全国人民的共同努力下,工业化建设取得了巨大成就,总量规模显著扩大,工业体系初步建立。国家统计局工业司的数据显示:1978年,工业增加值达到1622亿元,按不变价格计算,比1952年增长15.9倍,年均增长11.5%。[9]特别是“两弹一星”的重大突破,标志着中国的工业实力、科技实力、国防实力完成了第一次跃升。

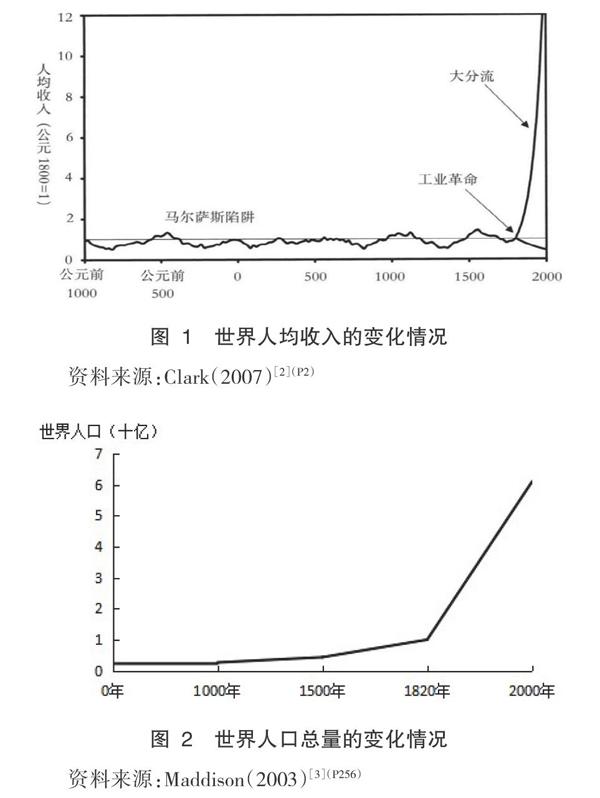

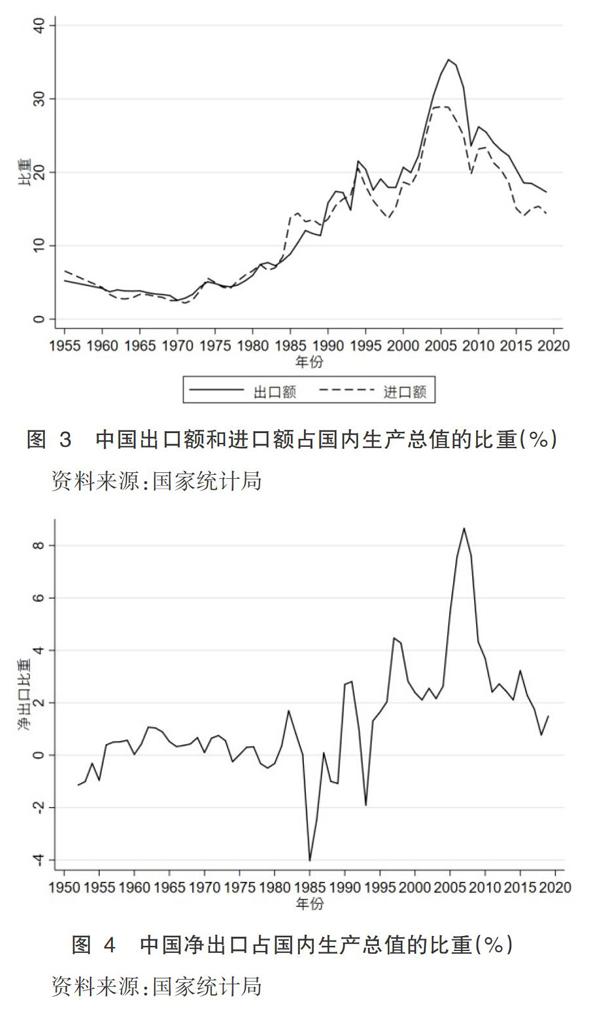

鉴于计划经济时期中国所面临的外部环境,工业化的第一次跃升主要依靠国内循环所实现。借鉴刘遵义的指标设计方法可以进行以下经验分析。[10]图3给出了中国出口额和进口额占国内生产总值比重的基本情况。1955年至1978年,出口与进口占比均大体为2%至5%。图4给出了中国净出口占国内生产总值比重的变化情况。1952年至1978年,净出口占比的平均值约为0.24%,此间有部分年份净出口为负值,即处于对外贸易逆差状态。图5给出了中国双循环的相对规模,即国际交易与国内交易之比,其中国际交易为出口与进口之和,而国内交易为居民消费、资本形成与政府消费之和。显然,该比重越高说明国际循环对于一国经济的影响越大,反之则意味着国内循环的重要性更为突出。1955年至1978年,相对规模先降后升,其中最低值为1971年的5.08%,平均值为7.65%。综合以上三个方面的统计数据,从中不难发现,在计划经济时期,显然国内循环居于主体地位,国际循环所占份额相对较小。

此外,图6进一步给出了居民消费、资本形成以及政府消费占国内生产总值的比重以及变化趋势,由此可以分析内需的结构以反映国内循环的主要特征。1952年至1978年,居民消费比重平均值为58.23%,资本形成比重平均值為29.31%,而政府消费比重平均值为12.22%。总体而言,居民消费所占比重高于资本形成,居民消费比重趋于下降,资本形成比重趋于上升,而政府消费比重维持在相对稳定的水平。由此可见,压低消费、提高投资是这一阶段实现工业能力积累的主要方式。

(二)中国工业化的第二次跃升与国际循环

党的十一届三中全会后,中国逐步开启了改革开放的进程。这一时期正好是美国等西方发达国家经历了滞胀,经济面临着“利润率危机”开始走上金融化之路,同时产业资本通过跨国公司开始向海外进行产业转移的时期。[11](P33-41)[12](P36-37)因此,中国的改革开放正好契合了世界体系与国际分工结构调整的历史浪潮,从而有利于释放国内初步建立起来的工业体系的潜能,通过“大进大出、两头在外”的国际大循环以及出口导向型战略,解决资金、技术以及市场等问题,实现了工业化“从小到大”的又一次跃升。

需要注意的是,中国并没有采取“休克疗法”那样的激进改革策略,而是利用了双轨制,推动增量改革以及试点改革等方式,以渐进改革策略探索建立起来公有制为主体、多种所有制经济共同发展,按劳分配为主体、多种分配方式并存,社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度,这无疑为中国工业化的第二次跃升提供了坚实的制度保障。特别值得一提的是,2015年5月,国务院正式印发《中国制造2025》,明确了中国通过“三步走”实现制造强国的战略目标。具体来看,第一步是力争用十年时间迈入制造强国行列;第二步是到2035年,使制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步是到新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。这标志着中国已经充分认识到去工业化与金融化的潜在风险,进而将以制造业为核心的实体经济作为中国特色社会主义经济发展的基石。此后强调金融要回归本源,规避系统性风险的要求也与之一脉相承。

改革开放之后,中国工业焕发了巨大的生机和活力,快速发展壮大。1992年中国工业增加值突破1万亿元,2007年突破10万亿元,2012年突破20万亿元,2018年突破30万亿元,按不变价格计算,2018年比1978年增长56.4倍,年均增长10.7%。世界银行的数据显示,按现价美元考察,2010年中国制造业增加值首次超过美国,成为全球制造业第一大国,自此之后连续多年稳居世界第一,2017年我国制造业增加值占世界的份额高达27.0%,成为驱动全球工业增长的重要引擎。目前,中国的工业体系具有以下三个方面的显著特点。第一,产能充足、产量庞大。无论是原煤、粗钢、水泥、平板玻璃、化肥等主要工业产品,还是纱、布、钟表、自行车、缝纫机、电池、啤酒、家具等主要工业消费品,甚至手机、计算机等高技术以及高铁等装备类产品,产能产量均位居全球前列,甚至多项居世界第一。第二,门类齐全、体系完整。经过70多年特别是改革开放以来的发展,目前中国已拥有41个工业大类、207个中类、666个小类,一个行业比较齐全、具有一定技术水平的现代工业体系已经形成。第三,升级迅速、结构优化。在中国出口的商品中,新中国成立初期初级产品占80%以上,1978年初级产品出口比重下降到53.5%,工业制成品出口占到46.5%,而2000年以后工业制成品上升到90%以上。其中,高技术、高附加值产品成为出口主力。2018年,机电产品出口9.6万亿元,占出口总值的比重接近60%。[9]

与主要依托国内循环所实现的第一次跃升不同,中国工业化的第二次跃升更多地借助国际循环所实现。图3显示,1978年至2001年,中国出口额占国内生产总值的比重平均值为13.38%,进口额为13.05%;而中国加入世界贸易组织(WTO)之后,即2001年至2019年,出口额占国内生产总值的比重平均值为24.80%,进口额为21.18%。这明显反映出“大进大出、两头在外”的特征,而且助推中国逐渐成为“世界工厂”。图4显示,1978年至2001年,中国净出口占国内生产总值的比重平均值为0.79%;而2001年至2019年,该比重的平均值上升为3.47%;2007年达到历史峰值8.66%,但是在2019年已經回落至1.49%。这意味着中国自全球金融危机之后对于外需的依赖程度就已经开始逐步下降,换言之,双循环的关系已经在悄然发生调整。图5显示,1978年至2001年,国际交易与国内交易之比的平均值为26.72%;而2001年至2019年,该比重的平均值上升为47.85%,这明显高于计划经济时期,国际循环的重要性不言而喻。其中,在2004年至2008年区间,该比重均保持在60%以上,但在全球金融危机之后,这一比重逐渐回落,2019年降至32.19%。图7给出了外商直接投资占中国资本形成总额的比重,该比重在改革开放之后呈现出先升后降的特点。特别是1994年至1998年,这5年期间该比重平均值为13.38%,这可能与1994年人民币兑美元的汇率从1∶5.762降至1∶8.619有关。之后,这一比重逐步下降,到2019年回落至2.22%,大致相当于1989年的水平。此外,图6显示,自2004年起,居民消费占国内生产总值的比重开始低于资本形成总额,且2009年至2013年,这一差距均在10个百分点以上;2011年,资本形成总额占国内生产总值的比重达到峰值47.03%,而政府消费占国内生产总值的比重相对比较稳定,平均值处于14%至15%区间。由此可见,就内需而言,投资的拉动作用显然更为重要。

三、中国工业化面临的挑战

与重塑双循环的新要求

(一)成本悖论构成中国工业化的内部挑战

发展中国家在融入经济全球化的过程之中,可以通过承接海外产业转移、借助外部的资金与技术,配合出口导向型战略,让本国具有成本优势的劳动力参与到工业生产与加工贸易之中,进而实现工业能力的积累与经济增长。然而,由于发展中国家的产业大多处于全球价值链的低端环节,其产品多具有低附加值的特点,因此依靠这种发展模式,将使其被迫陷入一种两难困境,即所谓的“成本悖论”。一方面,为了让本国的商品能够在发达国家的市场上保持竞争力,避免被他国的商品所取代,进而以稳定出口的方式稳定经济与就业,就不得不压低工人工资以维持成本优势;另一方面,正是由于压低了工人的工资导致国内市场难以形成,而这又进一步加剧了对发达国家市场的依赖。

对于发展中国家而言,无法形成国内大市场将带来严重的负面影响。其原因在于摆脱成本悖论的关键在于自主创新,只有依靠专有技术才能够使得商品在具有竞争优势的同时可以容纳工人的高工资。发达国家为了维持自身的技术优势以及具有“中心—外围”特征的世界体系必然只会向发展中国家转移低附加值的产业部门与生产环节,而核心技术与高端生产环节则一定会千方百计地控制在自己手中。这意味着核心技术是无法买到的,如果不去自主研发就必然被“卡脖子”。已有的大量实证研究发现,嵌入全球价值链将导致技术的低端锁定,并且内资企业存在被外资的产业链主导性企业控制和俘获,进而形成对产业升级与价值链攀升的抑制效应。[13](P68-79)[14](P28-51)

核心技术的研发往往需要高额的投入与反复的试错,发展中国家只有通过大规模甚至是超大规模的国内市场才有可能将研发成本摊薄,降低单位商品中所包含的平均研发成本,从而在经济可行性的层面有效支撑自主研发。因此,“成本悖论”的症结在于迫使发展中国家保持成本优势而压低工人工资,通过遏制国内大市场的形成以扼杀自主创新的可能性,进而将发展中国家锁定于全球价值链的低端环节与世界体系的外围地位,只能实现“不发达的发展”。

“成本悖论”也适用于中国当前所面临的问题。这也正是当中国成为“世界工厂”之后,开始向发达国家长期以来所垄断的产业链高端环节攀升之时,美国开始制造经贸摩擦对中国进行贸易、投资、技术等方面限制的根本原因。中国若要突破“成本悖论”,就要尽快提升高端制造业的自主创新能力和自主化水平,用技术优势代替成本优势,而调整出口导向型战略,依托国内大市场构建以国内大循环为主体的新发展格局则是实现上述转型的关键。

(二)全球失衡构成中国工业化的外部挑战

上一轮全球经济增长模式始于20世纪的70年代末80年代初,其以资本主义基本矛盾的运动为动力,以全球失衡为特征,重构了世界范围的经济循环结构。所谓的全球失衡是指世界上的一部分国家长期维持贸易逆差,而另一部分国家长期维持贸易顺差,这种结构性特征相对稳定,并且不断扩大。图8刻画了全球失衡的结构,其反映出那些贸易逆差国在向世界提供消费市场,而贸易顺差国则又可以进一步区分为出口消费品、资本品以及石油、矿产、农作物等自然物的三类国家。[15](P6-9)[16](P133-140)在上述世界经济循环结构中,以美元为代表的世界货币发挥了重要作用,逆差国进口商品的同时出口了世界货币,而顺差国则通过出口商品赚取了外汇储备。为了弥补长期贸易逆差的缺口,逆差国往往依靠资本和金融账户回流资金,但与之相伴的则是其负债水平节节攀升。

图9给出了美国国际收支结构的变化,可以反映出上述特征。上一轮全球增长模式的形成与以美国为代表的发达资本主义国家的去工业化有着密切的联系。由于资本的逐利本质,在资本主义国家的内部,资本家为追求更高的利润有动力使用更多的机器取代工人劳动,这就造成资本的有机构成提高,工人的工资下降,失业率上升,有购买能力的需求不足导致难以完成价值实现,平均利润率持续下降,产业资本遭遇了前所未有的困境。面临着“利润率危机”,一方面为了扩大国内市场,美国出现了银行转型,金融业快速崛起,以“寅吃卯粮”的方式向更多的低收入者提供贷款以促进其国内消费,造成家庭负债的攀升;另一方面跨国公司以分割生产的方式加速产业转移,推动全球生产网络形成以降低成本并修复利润率。因此,上一轮全球经济增长方式其实是金融化与全球化垄断资本主义阶段的产物。[17](P40-44)

深入分析美国去工业化和金融化趋势的发展,不难看出其背后仍是资本主义基本矛盾运动的结果。资本主义基本矛盾是生产的社会化和生产资料的资本主义私人占有之间的矛盾,其表现之一就是资本主义生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾,也就是资本与劳动的深刻对立。资本家不断地通过提高资本的有机构成或是产业转移的方式降低生产成本,排挤本国的工人,并且资本通过涌向拥有高附加值和低就业吸纳能力的第三产业来获取更高的利润。金融本身并不创造价值,它只能寄生于产业资本之上,分割和攫取产业资本所创造的利润,因此去工业化和金融化使得美国经济的寄生性不断增强。通过以上分析可以发现,上一轮全球经济增长模式并不能消除资本主义的基本矛盾,而只是使矛盾的表现形式发生了变化,由次级贷款人的违约所引发的全球金融危机的爆发就是矛盾激化的一种表现。此后,发达资本主义国家将利率下调至0,甚至通过非常规货币政策来扩张信用,使得债务货币化。但是,债务所支撑的经济是不可持续的,世界货币的信用也不可能无限扩张。目前的情况是包括美国在内的许多发达资本主义国家的国家债务已经超过了其GDP规模,未来每年的GDP的增幅甚至可能无法覆盖巨额的债务利息。因此,如果依然延续上一轮全球经济增长模式,世界经济将面临巨大的不确定性,逆差国的债务风险过高最终将导致更大的全球性危机,而顺差国也难以幸免。

客观上讲,中国通过参与上一轮经济增长模式提高了自身的生产能力和科技水平,加速了工业化的进程,并且实现了经济的快速增长。然而,由于资本主义基本矛盾的作用,这种全球经济增长模式无法持续,当逆差国难以继续扩大消费市场时,包括中国在内的贸易顺差国也会面临出口的停滞甚至下滑。因此,拥有贸易顺差的中国就需要未雨绸缪,率先进行经济结构的轉型与调整,构建以国内大循环为主体的新发展格局。换一个角度思考,中国作为人口大国,也不可能通过向美国出口,赚取贸易顺差跨越中等收入陷阱,步入高收入国家行列。我们难以想象依靠中国向美国出口的模式实现经济增长,中国的人均收入如果要达到美国人均收入的水平,那么美国的负债率将会达到一个怎样的高度。这也就进一步凸显了扩大内需,畅通国内大循环的必要性与迫切性。

(三)塑造工业发展新优势对双循环的新要求

新中国的工业化已经实现了“从无到有”“由小到大”的两次跃升,但这并不意味着中国已经走完了工业化之路。当中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,未来还需要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家的新征程、向着第二个百年奋斗目标进军。这标志着中国进入了新发展阶段,需要贯彻新发展理念,构建新发展格局,充分结合新工业革命,实现“由大变强”的工业化第三次跃升,以创新驱动发展,全面塑造发展新优势,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。

建设社会主义现代化强国,对中国的工业化提出了新要求,其核心就是摆脱对于外部技术和市场的依赖,有效应对“成本悖论”与全球失衡构成的内外部挑战。若要摆脱外部技术依赖,就要着力解决关键领域核心技术的“卡脖子”问题,逐步向全球价值链的高端攀升,加强基础科学研究与应用技术研究,探索智能化与绿色化的工业体系,力争实现赶超与跨越,引领世界工业发展的方向。若要摆脱外部市场依赖,就要着力解决扩大内需这个关键问题,使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场,形成国民经济良性循环。并且,坚持以供给侧结构性改革促进提升供给体系对国内需求的适配性作为着力点,补齐短板、连接断点、疏通堵点,提升产业链、供应链的完整性,使国内市场成为最终消费需求与投资需求的主要来源,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。而上述目标的达成,又有赖于国内循环与国际循环关系的重构,尤其是近年来保护主义盛行与全球的新冠肺炎疫情冲击强化了世界各国对产业链、供应链以及经济安全的重视,这又进一步突出了构建新发展格局的重要性。

经过70余年的艰苦奋斗,中国工业产能充足、门类齐全、配套能力强,具有了一定的技术能力积累,这为国内大循环的搭建奠定了供给侧的条件。而14亿人口与突破1万美元的人均国内生产总值使中国拥有全球最大和最有潜力的消费市场,这为国内大循环的搭建奠定了需求侧的条件。因此,我们有绝对的信心和能力去构建以国内大循环为主体的新发展格局。此外,新发展格局决不是封闭的国内循环,而是开放的国内国际双循环。推动形成宏大顺畅的国内经济循环,就能更好吸引全球资源要素,既满足国内需求,又提升中国产业技术发展水平,形成参与国际经济合作和竞争的新优势。

四、中国构建新发展格局的核心策略

(一)平衡国际收支,重构国内循环与国际循环的关系

构建新发展格局的核心是重构国内循环与国际循环的关系。由于国际收支是国内循环与国际循环二者关系的集中体现,因此构建新发展格局首先要规划好国际收支调整的方向。为此,需要回答清楚以下三个问题:第一,是否需要维持经常账户与资本和金融账户的双顺差?第二,是否需要维持经常账户的顺差?第三,是否需要维持贸易的顺差?对于第一个问题,其实已有研究已经深入探讨了双顺差的弊端,即引进外资进行投资,通过加工贸易赚取外汇储备的同时向外资让渡高回报的收益,然后再去投资国外的低收益债券,将导致明显的利益损失。对此,路风和余永定指出双顺差的实质是中国经济的能力缺口,并与外资依赖互为因果,将阻碍技术进步与产业升级,使得低效率且粗放的发展方式固化延续,并且容易导致中国经济越来越容易被外部力量所左右。[18](P97-103)因此,在获得经常账户顺差的同时,没有必要去要求资本和金融账户的顺差,反而应该积极鼓励中国的企业走出去,进行海外实体经济的投资。这也是提出促进国际收支基本平衡的原因。对于第二个问题,考虑到现有能源资源的世界分布与中国经济发展的相关需求,维持一定的经常账户顺差是有其必要性的,但是未来可以进一步促进经常账户内部贸易与收入的结构调整。当然,收入的取得有赖于直接投资的进出以及存量的变化,并且会有一定的时滞。因此,调节经常账户的内部结构的实质就是促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资的协调发展。对于第三个问题,如果要维持一定的经常账户顺差,且在收入还处于逆差尚不能支撑经常账户顺差的阶段,贸易顺差的必要性则依然值得重视。并且,经济结构调整也不可能一蹴而就,需要通过稳定外部市场创造必要的时间与空间。此外,新发展格局的构建还同金融开放有关,这又涉及资本与金融账户的开放问题,对此需要把握的一个基本认识就是开放是手段而非目的,本文主张以双向开放促进新发展格局的构建,推动工业化的第三次跃升。

[16] 乔晓楠,何自力.理解《巴黎协议》——一个产业变迁与 碳排放的双层分析框架[J].政治经济学评论,2016(3): 118-143.

[17] 高峰.金融化全球化的垄断资本主义与全球性金融——经 济危机[J].国外理论动态,2011(12):39-45.

[18] 路风,余永定.“双顺差”、能力缺口与自主创新——转 变经济发展方式的宏觀和微观视野[J].中国社会科学, 2012(6):91-114.

Industrialization and Dual Circulation:An Analysis of the New Development Pattern from the Political Economy

QIAO Xiao-nana,b,NING Lu-shena,WANG Yia

(a.School of Economics,b.Collaborative Innovation Center for Socialist Economic Construction with Chinese Characteristics,Tianjin 300071,China)

Abstract:Industrialization is the key to realize modernization,and its essence is to promote the productivity by replacing labor with the machine system. In the process of industrial capacity accumulation,a country can build a dual circulation structure which is suitable for its specific development stage according to its own situation and external environment,so as to solve the problems of capital,technology and market needed. After the Peoples Republic of China founded,China realized two leaps in industrialization based on the internal circulation and the external circulation respectively during the planned economy period and the reform and opening up period,establishing a comprehensive modern industrial system,as well as completing the historic transformation from a poor and backward agricultural country to the worlds largest industrial manufacturer. In the future,it is necessary for China to adjust the balance of payments and restructure the relationship between domestic and international circulations in order to further break through the cost paradox and the challenge brought by global imbalances and promote the third leap in industrialization. On the one hand,we can promote the formation of a major domestic circulation by adjusting income distribution and optimizing investment structure. On the other hand,we should adhere to win-win cooperation and open up to the outside world at a high level,so as to form domestic and international dual circulation.

Key Words:industrialization;modernization;domestic circulation;international circulation;new development pattern

责任编辑:赵 哲

收稿日期: 2020-11-23

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“新时代贸易强国建设的政治经济学研究”(20BJL046);天津市高校习近平新时代中国特色社会主义思想研究联盟以及中央高校基本科研业务费专项资金资助项目

作者简介: 乔晓楠,经济学博士,南开大学经济学院教授,中国特色社会主义经济建设协同创新中心研究员,主要研究方向为政治经济学;宁卢申,南开大学经济学院本科生,主要研究方向为政治经济学;王奕,南开大学经济学院硕士研究生,主要研究方向为政治经济学。